Dicionario Da Educacao Do Campo

Diunggah oleh

Carlos LiraHak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Dicionario Da Educacao Do Campo

Diunggah oleh

Carlos LiraHak Cipta:

Format Tersedia

FUNDAO OSWALDO CRUZ

Presidente

Paulo Ernani Gadelha Vieira

ESCOLA POLITCNICA DE SADE

JOAQUIM VENNCIO

Diretor

Mauro de Lima Gomes

Vice-diretor de Gesto e Desenvolvimento Institucional

Jos Orblio de Souza Abreu

Vice-diretora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico

Marcela Pronko

Vice-diretor de Ensino e Informao

Marco Antnio Santos

Roseli Salete Caldart

Isabel Brasil Pereira

Paulo Alentejano

Gaudncio Frigotto

Organizadores

2012

Rio de Janeiro So Paulo

Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio

Expresso Popular

Copyright 2012 dos organizadores

Catalogao na fonte

Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio

Biblioteca Emlia Bustamante

Escola Politcnica de Sade

Joaquim Venncio/Fiocruz

Av. Brasil, 4.365

21040-360 - Manguinhos

Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 3865-9797

www.epsjv.focruz.br

Expresso Popular

Rua Abolio, 201

01319-010 - Bela Vista

So Paulo, SP

Tel: (11) 3105-9500

(11) 3522-7516

www.expressaopopular.com.br

C145d Caldart, Roseli Salete (org.)

Dicionrio da Educao do Campo. / Organizado por Roseli Salete

Caldart, Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudncio Frigotto.

Rio de Janeiro, So Paulo: Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio,

Expresso Popular, 2012.

788 p.

ISBN: 978-85-98768-64-9 (EPSJV)

ISBN: 978-85-7743-193-9 (Expresso Popular)

1. Educao. 2. Dicionrio. 3. Educao do Campo. 4. Movimentos sociais do

campo. I. Pereira, Isabel Brasil. II. Alentejano, Paulo. III. Frigotto, Gaudncio.

IV. Ttulo.

CDD 370.91734

Joo Sette Camara

Lisa Stuart

Lisa Stuart

Z Luiz Fonseca

Edio de Texto

Reviso

Capa, Projeto Grfco e Diagramao

Direitos desta edio reservados a:

Apresentao 3

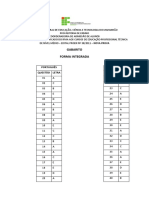

A

Acampamento 21

Agricultura camponesa 26

Agricultura familiar 32

Agriculturas alternativas 40

Agrobiodiversidade 46

Agrocombustveis 51

Agroecologia 57

Agroecossistemas 65

Agroindstria 72

Agronegcio 79

Agrotxicos 86

Ambiente (meio ambiente) 94

Articulaes em defesa da Reforma Agrria 103

Assentamento rural 108

C

Campesinato 113

Capital 121

Sumrio

Ciranda Infantil 125

Comisso Pastoral da Terra (CPT) 128

Commodities agrcolas 133

Conflitos no campo 141

Conhecimento 149

Cooperao agrcola 157

Crdito fundirio 164

Crdito rural 170

Cultura camponesa 178

D

Defesa de direitos 187

Democracia 190

Desapropriao 198

Desenvolvimento sustentvel 204

Despejos 210

Direito educao 215

Direitos humanos 223

Diversidade 229

E

Educao bsica do campo 237

Educao corporativa 245

Educao de jovens e adultos (EJA) 250

Educao do Campo 257

Educao omnilateral 265

Educao politcnica 272

Educao popular 280

Educao profissional 286

Educao rural 293

Emancipao versus cidadania 299

Ensino mdio integrado 305

Escola ativa 313

Escola do campo 324

Escola itinerante 331

Escola nica do Trabalho 337

Escola unitria 341

Estado 347

Estrutura fundiria 353

F

Formao de educadores do campo 359

Funo social da propriedade 366

Fundos pblicos 372

G

Gesto educacional 381

H

Hegemonia 389

Hidronegcio 395

I

Idosos do campo 403

Indstria cultural e educao 410

Infncia do campo 417

Intelectuais coletivos de classe 424

J

Judicializao 431

Juventude do campo 437

L

Latifndio 445

Legislao educacional do campo 451

Legitimidade da luta pela terra 458

Licenciatura em Educao do Campo 466

M

Mstica 473

Modernizao da agricultura 477

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC Brasil) 481

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 487

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 492

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 496

MST e educao 500

O

Ocupaes de terra 509

Oramento da educao e supervit 513

Organizaes da classe dominante no campo 519

P

Pedagogia das competncias 533

Pedagogia do capital 538

Pedagogia do movimento 546

Pedagogia do Oprimido 553

Pedagogia socialista 561

Poltica educacional e Educao do Campo 569

Polticas educacionais neoliberais e Educao do Campo 576

Polticas pblicas 585

Povos e comunidades tradicionais 594

Povos indgenas 600

Produo associada e autogesto 612

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 618

Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria

(Pronera) 629

Q

Questo agrria 639

Quilombolas 645

Quilombos 650

R

Reforma Agrria 657

Renda da terra 667

Represso aos movimentos sociais 673

Residncia Agrria 679

Revoluo Verde 685

S

Sade no campo 691

Sementes 697

Sindicalismo rural 704

Sistemas de avaliao e controle 712

Soberania alimentar 714

Sujeitos coletivos de direitos 724

Sustentabilidade 728

T

Tempos humanos de formao 733

Terra 740

Territrio campons 744

Trabalho como princpio educativo 748

Trabalho no campo 755

Transgnicos 759

V

Via Campesina 765

Violncia social 768

Autores 777

Apresentao

O Dicionrio da Educao do Campo uma obra de produo coletiva. Sua

elaborao foi coordenada pela Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio

(EPSJV), da Fundao Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, e pelo Mo-

vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sua elaborao envolveu

um nmero signifcativo de militantes de movimentos sociais e profssionais da

EPSJV e de diferentes universidades brasileiras, dispostos a sistematizar experi-

ncias e refexes sobre a Educao do Campo em suas interfaces com anlises

j produzidas acerca das relaes sociais, do trabalho, da cultura, das prticas de

educao politcnica e das lutas pelos direitos humanos no Brasil.

Nosso objetivo foi o de construir e socializar uma sntese de compreenso

terica da Educao do Campo com base na concepo produzida e defendida

pelos movimentos sociais camponeses. Os verbetes selecionados referem-se prio-

ritariamente a conceitos ou categorias que constituem ou permitem entender o

fenmeno da Educao do Campo ou que esto no entorno da discusso de seus

fundamentos flosfcos e pedaggicos. Tambm inclumos alguns verbetes que

representam palavras-chave, ou que podem servir como ferramentas, do vocabu-

lrio de quem atualmente trabalha com a Educao do Campo ou com prticas

sociais correlatas. Alguns verbetes tm referncia direta com experincias, sujei-

tos e lutas concretas que constituem a dinmica educativa do campo hoje. Outros

representam mediaes de interpretao dessa dinmica.

O Dicionrio da Educao do Campo visa atingir a um pblico bem diversifcado:

militantes dos movimentos sociais, estudantes do ensino mdio ps-graduao,

educadores das escolas do campo, pesquisadores da rea da educao, profssio-

nais da assistncia tcnica, lideranas sindicais e polticas comprometidas com as

lutas da classe trabalhadora.

Esta primeira edio do Dicionrio inclui 113 verbetes e envolveu 107 autores

em sua produo.

A Educao do Campo est sendo entendida nesta obra como um fenmeno

da realidade brasileira atual que somente pode ser compreendido no mbito con-

traditrio da prxis e considerando seu tempo e contexto histrico de origem. A

essncia da Educao do Campo no pode ser apreendida seno no seu movimento

real, que implica um conjunto articulado de relaes (fundamentalmente con-

tradies) que a constituem como prtica/projeto/poltica de educao e cujo

sujeito a classe trabalhadora do campo. esse movimento que pretendemos

mostrar na lgica de constituio do Dicionrio e na produo de cada texto

(considerados os limites prprios a uma obra dessa natureza).

A compreenso da Educao do Campo se efetiva no exerccio analtico de

identifcar os polos do confronto que a institui como prtica social e a tomada

Dicionrio da Educao do Campo

14

de posio (poltica, terica) que constri sua especifcidade e que exige a relao

dialtica entre particular e universal, especfco e geral. H contradies especf-

cas que precisam ser enfrentadas, trabalhadas, compreendidas na relao com as

contradies mais gerais da sociedade brasileira e mundial. O projeto educativo

da Educao do Campo toma posio nos confrontos: no se constri ignoran-

do a polarizao ou tentando contorn-la. No confronto entre concepes de

agricultura ou de educao, a Educao do Campo toma posio, e essa posio

a identifca. Porm a existncia do confronto que essencialmente defne a Edu-

cao do Campo e torna mais ntida sua confgurao como um fenmeno da

realidade atual.

Esse posicionamento distingue/demarca uma posio no debate: a especif-

cidade se justifca, mas fcar no especfco no basta, nem como explicao nem

como atuao, seja na luta poltica seja no trabalho educativo ou pedaggico. A

Educao do Campo se confronta com a Educao Rural, mas no se confgura

como uma Educao Rural Alternativa: no visa a uma ao em paralelo, mas

sim disputa de projetos, no terreno vivo das contradies em que essa disputa

ocorre. Uma disputa que de projeto societrio e de projeto educativo.

Para a composio do Dicionrio tomamos como eixos organizadores da sele-

o dos verbetes a trade de alguma maneira j consolidada por determinada tra-

dio de debate sobre a Educao do Campo: temos afrmado que esse conceito

no pode ser compreendido fora das relaes entre campo, educao e poltica pblica.

Porm, decidimos incluir no Dicionrio um quarto eixo, o de direitos humanos, pe-

las interfaces importantes de discusso que vislumbramos para seus objetivos.

O desafo duplo e articulado: apreender o confronto ou a polarizao prin-

cipal que constitui cada eixo e apreender as relaes entre eles. Cada eixo ou cada

parte podem ser entendidos/discutidos especifcamente, mas em si mesmos no

so a Educao do Campo, que, como totalidade, somente se compreende na

interao dialtica entre essas dimenses de sua constituio/atuao.

A prpria questo da especifcidade depende da relao: temos afrmado que a

especifcidade da Educao do Campo est no campo (nos processos de trabalho,

na cultura, nas lutas sociais e seus sujeitos concretos) antes que na educao, mas

essa compreenso j supe uma determinada concepo de educao: a que con-

sidera a materialidade da vida dos sujeitos e as contradies da realidade como

base da construo de um projeto educativo, visando a uma formao que nelas

incida. A realidade do campo constitui-se, pois, na particularidade dada pela vida

real dos sujeitos, ponto de partida e de chegada dos processos educativos. Toda-

via, seu horizonte no se fxa na particularidade, mas busca uma universalidade

histrica socialmente possvel.

A compreenso do movimento interno aos eixos e entre eles nos ajuda a res-

ponder, afnal, qual o problema ou a questo especfca da Educao do Campo.

No eixo identifcado como campo entendemos que o confronto especfco

fundamental o que se expressa na lgica includa nos termos agronegcio e

agricultura camponesa, que manifesta, mas tambm constitui, em nosso tempo,

a contradio fundamental entre capital e trabalho. E que coloca em tela (essa

uma novidade de nosso tempo) uma contradio nem sempre percebida nesse

Apresentao

15

embate: h um confronto entre modos de fazer agricultura, e a pergunta que os

movimentos sociais situados no polo do trabalho esto colocando sociedade se

refere ao modo de fazer agricultura que projeta futuro, especialmente consideran-

do a necessidade de produzir alimentos para a reproduo da vida humana, para

a humanidade inteira, para o planeta. Essa uma questo que no tem como ser

formulada desde o polo do capital (ser agenda do agronegcio) seno como farsa

ou cinismo. Por isso tambm o capital pode admitir (em tempos de crise) discutir

segurana alimentar, mas no pode, sem trair a si mesmo, aceitar o debate acer-

ca da soberania alimentar (pautado hoje pela agricultura camponesa).

Integra esse confronto a compreenso de que no a mesma coisa tratar de

agricultura camponesa e de agricultura familiar: ambos os conceitos se referem

aos trabalhadores, mas h uma contradio a ser explorada em vista do embate de

projetos, com o cuidado de no confundi-la com o confronto principal.

importante ter presente o movimento desse embate para compreender a

relao com um projeto educativo dos trabalhadores que o assuma: o polo da

agricultura camponesa no tem como ser vitorioso no horizonte da sociedade

do capital. Em uma sociedade do trabalho, porm, o projeto de uma agricultura

de base camponesa certamente ter de ir bem mais longe do que certas posies

assumidas hoje, que a colocam como retorno ao passado, especialmente do ponto

de vista tecnolgico, ou no particularismo e isolamento de experincias de grupos

locais. Por sua vez, essas experincias, quando radicais, tm sido combatidas pelo

capital exatamente porque mostram que h alternativas agricultura industrial

capitalista, e isso desestabiliza sua hegemonia: quanto mais agonizante o sistema

mais desesperadamente precisa fazer com que todos acreditem que no h alter-

nativas fora da sua lgica, em nenhum plano.

Tambm necessrio ter em foco que a porta de entrada da Educao do

Campo nesse confronto foi a luta pela Reforma Agrria, que trouxe para a sua

constituio originria os movimentos sociais, como protagonistas do enfrenta-

mento de classe, e determinada forma de luta social que carrega junto (nesse eixo e

na relao entre os eixos) a relao contraditria e tensa entre movimentos sociais

(de trabalhadores) e Estado na sociedade brasileira.

prpria desse eixo outra discusso fundamental (justamente para que con-

tradies secundrias no tomem o lugar da contradio principal): estamos com-

preendendo que o conceito de campons, construdo desde o confronto prin-

cipal, pode representar o sujeito (coletivo) da Educao do Campo, ainda que no

concreto real os sujeitos trabalhadores do campo sejam diversos e nem todos caibam

no conceito estrito de trabalhadores camponeses. No Dicionrio foram includos

outros conceitos que nos ajudam a explicitar/trabalhar com a diversidade que

integra a realidade e o debate de concepo em que se move a Educao do Cam-

po, sem comprometer a unidade do polo do trabalho no embate especfco entre

projetos de agricultura, que consideramos fundamental na atualidade.

No eixo identifcado como educao (concepo de educao) temos no plano

especfco o confronto principal com a educao rural (tambm na sua face

atual de educao corporativa), mas na base desse confronto est a contra-

dio entre uma pedagogia do trabalho versus uma pedagogia do capital, que se

Dicionrio da Educao do Campo

16

desdobrar nas questes fundamentais de objetivos formativos, de concepo de

educao, de matriz formativa, de concepo de escola.

H uma determinada concepo de educao que tem sustentado as lutas da

Educao do Campo e est presente nos diferentes eixos. Seu vnculo originrio,

que se constitui pelas determinaes do seu nascimento no eixo campo (tomada

de posio pelos movimentos sociais dos trabalhadores Sem Terra, pela agricultu-

ra camponesa...), com o que tem sido chamado de Pedagogia do Movimento,

formulao terica constituda desde a pedagogia do MST (sua base emprica e

refexiva imediata), por sua vez herdeira das prticas e refexes da pedagogia

do oprimido e da pedagogia socialista, e mais amplamente de uma concepo

de educao e de formao humanas de base materialista, histrica e dialtica.

Herana que fundamento, continuidade, recriao desde a sua materialidade

especfca e os desafos do seu tempo.

H uma disputa de projetos educativos e pedaggicos que se radica no con-

fronto de projetos de sociedade e de humanidade, e se especifca nos embates

desses projetos no pensar e fazer a educao dos camponeses. E h tambm po-

sies e embates que no representam o confronto principal, mas que precisam

ser enfrentados, na compreenso de qual forma educativa efetivamente fortalece os

camponeses para as lutas principais e para a construo de novas relaes sociais,

porque lhes humaniza mais radicalmente e porque assume o desafo de formao

de uma sociabilidade de perspectiva socialista. Desdobram-se desse embate dife-

rentes questes: de concepo de conhecimento, da necessria apropriao pelos

trabalhadores dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade,

mas tambm sua tomada de poder sobre as decises acerca de quais conheci-

mentos continuaro a ser produzidos, e o modo de produo do conhecimento,

e sobre qual forma escolar pode dar conta de participar de um projeto educativo

com essas fnalidades.

No eixo da poltica pblica, os contornos do confronto principal se situam

entre os direitos universais, que somente podem defnir-se no espao pblico, e

as relaes sociais, afrmadas na propriedade privada dos meios e instrumentos

de produo da existncia e no Estado que a garante. Considerando que a rela-

o entre movimentos sociais e Estado est na constituio da forma de fazer a

luta pela Reforma Agrria no Brasil que est na origem da Educao do Campo,

entendemos que o confronto que a constitui no est em lutar ou no por pol-

ticas pblicas. Porque lutar por polticas pblicas representa o confronto com a

lgica do mercado, expresso da liberdade para o desenvolvimento do polo do

capital. Mas uma questo que demarca o confronto diz respeito a quem tem o

protagonismo na luta pela construo de polticas pblicas e a que interesses elas

dominantemente atendero. A disputa do fundo pblico para educao, forma-

o tcnica, sade, cultura, apoio agricultura camponesa e ao acesso moradia,

entre outros, constitui-se em agenda permanente, dado que, cada vez mais, esse

fundo tem sido apropriado para garantia da reproduo do capital e, no campo,

pelo agronegcio.

Tambm fundamental considerar nesse embate que quando o polo do traba-

lho (por meio das organizaes dos trabalhadores) apresenta demandas coletivas

Apresentao

17

ao Estado, explicita a contradio entre direitos coletivos e presso direta pelos

sujeitos de sua conquista concreta versus direitos em tese universais (ou univer-

salizados) que devem ser cobrados/atendidos individualmente.

E h ainda um confronto acerca da concepo e dos objetivos mais amplos

das relaes necessrias conquista ou construo de polticas pblicas: a partir

dos movimentos sociais camponeses originrios da Educao do Campo, trata-se

de entender que a luta pela chamada democratizao do Estado (e nos limites

do que se identifca como Estado democrtico de direito) uma das lutas desse

momento histrico e no a luta por meio da qual se chegar a uma transformao

mais radical da sociedade. Por sua vez, isso signifca entender que negociaes e

conquista de espaos nas diferentes esferas do Estado podem ser um caminho a

seguir em determinadas conjunturas, mas defnitivamente no substituem, nem

devem secundarizar, em nenhum momento, a luta de massas como estratgia

insubstituvel do confronto principal e de formao dos trabalhadores para a

transformao e construo da nova forma social.

O eixo dos direitos humanos aborda essa tenso e como ela deve ser tratada

com vigilncia crtica. Chama nossa ateno sobre como a violao dos direitos

humanos integra a forma de instaurao dos projetos do grande capital na pe-

riferia, dos projetos de modernizao retardatria aos projetos da modernidade

globalizada. A histria sem pretenso de salvar ou condenar a dialtica negativa e

positiva que se movimenta na/pela prxis humana segue um tempo agonizante,

de fraturas intransponveis, de memrias reprimidas, um presente estilhaado por

guerras e muros, por fome, desinteresse e medo, um presente que no v o mar

do futuro. A difculdade da viso/imaginao do mar do futuro no elimina a

realidade de desej-lo, de senti-lo, reatualizando a promessa de viv-lo enquanto

humanidade, com necessidade de liberdade. Campo e cidade se indiferenciam

na crescente violao dos direitos humanos, que atinge no apenas os militantes

sociais, mas tambm os trabalhadores, seus flhos e netos, todos desfgurados pela

criminalizao da pobreza e de toda luta social que se coloque no horizonte da

emancipao humana.

Hoje, compreender as dimenses da luta poltica na sociedade brasileira con-

tempornea encarar a crueldade dos limites e das potencialidades que a luta

pelos direitos humanos nos revela. No Dicionrio, esse eixo tem interface direta

com as contradies especfcas indicadas no eixo das polticas pblicas, especial-

mente no que se refere ampliao ou reduo do espao pblico em nome

dos interesses do capital, e hoje, notadamente, do capital fnanceiro. A seleo

de verbetes tambm busca mostrar a relao entre luta por polticas pblicas

de interesse dos trabalhadores e presso (pelas formas de luta assumidas pelos

movimentos sociais) por alternativas ordem jurdica vigente. Qual o signifcado

do debate no plano jurdico sobre funo social da propriedade, limite de

propriedade, sementes modifcadas, legitimidade das lutas sociais? O que

representa uma escola itinerante de acampamentos de luta pela terra ser uma

escola pblica? Ao mesmo tempo, preciso trazer tona os movimentos sociais

como sujeitos produtores de direitos que vo alm dos direitos liberais a que se

podem vincular hoje as polticas pblicas.

Dicionrio da Educao do Campo

18

O processo de produo do Dicionrio envolveu aproximadamente um ano

de trabalho, aps a deciso tomada entre os parceiros sobre sua elaborao. A

experincia anterior da Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio de pro-

duo do Dicionrio da Educao Profssional em Sade (2006) foi fundamental para

agilizar decises metodolgicas e de organizao coletiva deste trabalho. As de-

cises principais foram tomadas em ofcinas, e a defnio de que seguiramos,

na seleo dos verbetes e seus contedos, a lgica dos eixos antes mencionados,

estabeleceu uma dinmica de trabalho ao mesmo tempo por eixo e entre os eixos,

seja na indicao dos autores e na elaborao das ementas dos verbetes, seja na

interlocuo com cada autor e no processo de leitura e discusso coletiva dos

textos produzidos. Foi sem dvida um processo de formao organizativa de

trabalho cooperado para todos ns.

Houve uma orientao geral aos autores, de modo a garantir contedos acor-

des ao debate proposto e certo padro de formatao dos textos, mas foram

acolhidas as sugestes de contedo e as diferenas de estilo de escrita, prprias

do largo espectro de prticas ou de atuao especfca do conjunto de autores

envolvido nessa construo. Dada a concepo do Dicionrio como obra de re-

ferncia, no foi exigido ineditismo dos textos, e alguns verbetes possuem trechos

j publicados por seus autores em outras obras.

O Dicionrio, pela seleo e pelo contedo dos verbetes, busca materializar

a concepo de produo do conhecimento desde uma perspectiva dialtica em

que a parte ou a particularidade somente ganha sentido e compreenso dentro de

uma totalidade histrica. Nessa concepo, os campos e os verbetes resultam do

dilogo com diferentes reas e diferentes formas de produo do conhecimento.

Buscamos ter, no conjunto da obra, uma coerncia bsica de abordagem teri-

ca, respeitando os contraditrios que expressam o movimento real das discusses

e das prticas que compem hoje o debate da Educao do Campo e para alm

dela. Tratamos de questes complexas, sobre as quais no h total consenso ou

posies amadurecidas, mesmo a partir de um determinado campo poltico. Ten-

tamos no alimentar falsas ou artifciais polmicas, mas tambm nosso objetivo

suscitar debates sobre pontos que tm aparecido como fundamentais no avano

do projeto educativo e societrio assumido.

O Dicionrio, embora tenha sido elaborado a partir de eixos, foi organizado

pelos verbetes em ordem alfabtica, pelo entendimento de que essa viso interei-

xos pedagogicamente mais fecunda para o objetivo que temos de frmar uma

concepo de abordagem ou de tratamento terico e prtico da Educao do

Campo.

Agradecemos a disponibilidade, a disciplina e o trabalho solidrio do conjun-

to dos autores dessa obra, sem o que ela no teria sido possvel nesse tempo e

nem teria a forma que agora apresentamos para a crtica dos leitores. Agradece-

mos igualmente a todos os profssionais/trabalhadores da Escola Politcnica de

Sade Joaquim Venncio que se envolveram em cada procedimento necessrio

produo e edio desta obra.

Apresentao

19

Por fm, gostaramos de fazer um agradecimento especial a algumas pessoas:

Clarice Aparecida dos Santos, Mnica Castagna Molina e Roberta Lobo, que par-

ticiparam conosco da equipe de coordenao do Dicionrio, respondendo pe-

los eixos de polticas pblicas e direitos humanos, respectivamente; Joo Pedro

Stedile, Neuri Domingos Rossetto e Juvelino Strozake, pela contribuio em di-

ferentes momentos da produo desta obra; e a Ctia Guimares, pelo trabalho

rigoroso na coordenao do processo de reviso fnal dos textos.

Caber a todos ns, autores e leitores, verifcar se o conjunto do Dicionrio

conseguiu ajudar a pr alguma ordem nas ideias, evidenciando e contribuindo para a

compreenso das relaes que compem a totalidade complexa de constituio

da Educao do Campo e para a formulao das questes necessrias continui-

dade dessa elaborao e das lutas prticas que justifcam e movem/devem mover

debates como esse.

Os organizadores

23

A

A

ACAMPAMENTO

Bernardo Manano Fernandes

Acampamento um espao de luta

e resistncia. a materializao de

uma ao coletiva que torna pblica a

intencionalidade de reivindicar o direi-

to terra para produo e moradia. O

acampamento uma manifestao per-

manente para pressionar os governos

na realizao da Reforma Agrria. Par-

te desses espaos de luta e resistncia

resultado de ocupaes de terra; outra

parte, est se organizando para prepa-

rar a ocupao da terra. A formao do

acampamento fruto do trabalho de

base, quando famlias organizadas em

movimentos socioterritoriais se ma-

nifestam publicamente com a ocupa-

o de um latifndio. Com esse ato, as

famlias demonstram sua inteno de

enfrentar as difceis condies nos

barracos de lona preta, nas beiras das

estradas; demonstram tambm que

esto determinadas a mudar os rumos

de suas vidas, para a conquista da terra,

na construo do territrio campons.

Os acampamentos so espaos e

tempos de transio na luta pela terra.

So, por conseguinte, realidades em

transformao, uma forma de materia-

lizao da organizao dos sem-terra,

trazendo em si os principais elementos

organizacionais do movimento. Os

acampamentos so, predominante-

mente, resultado de ocupaes. Assim

sendo, demarcam nos latifndios e nos

territrios do agronegcio os primei-

ros momentos do processo de territo-

rializao camponesa.

Acampar uma antiga forma de

luta camponesa que, associada ocupa-

o, manifesta tanto resistncia quanto

persistncia. Em 1962, os sem-terra

comearam a organizao de acam-

pamentos no Rio Grande do Sul, por

meio do Movimento dos Agricultores

Sem Terra (Master) (Eckert, 1984).

Esse espao de luta passou a ser re-

produzido por centenas de movimen-

tos camponeses nas dcadas de 1990 e

2000, com diferentes formas de orga-

nizao, mas sempre com o objetivo de

conquistar a terra (Fernandes, 1996 e

2000; Feliciano, 2006).

Estar no acampamento resultado

de decises difceis tomadas com base

nos desejos e interesses de quem quer

transformar a realidade. Todavia, deci-

dir pelo acampamento optar pela luta

e resistncia. preciso saber lidar com

o medo: ir ou fcar? O medo de no dar

certo, da violncia dos jagunos e mui-

tas vezes da polcia. preciso tambm

se preparar para viver em condies

precrias (Feliciano, 2006). Por ser um

espao de mobilizao para pressionar

o governo a desapropriar terras, em

suas experincias, os sem-terra com-

preenderam que acampar sem ocupar

difcilmente leva conquista da terra.

A ocupao da terra um trunfo nas

negociaes. Muitos acampamentos f-

caram anos nas beiras das rodovias sem

que os trabalhadores conseguissem ser

assentados. Somente com a ocupao,

obtiveram xito na luta. Para impedir o

avano da luta pela terra por meio das

aes de ocupao/acampamento, o

Governo Fernando Henrique Cardoso

criou a medida provisria n 2.109-50,

Dicionrio da Educao do Campo

24

de 27 de maro de 2001, que suspende

por dois anos a desapropriao de reas

ocupadas pela primeira vez e por qua-

tro anos as ocupadas por duas ou mais

vezes. Essa medida poltica foi um dos

motivos que levaram a mudanas nas

formas dos acampamentos.

Embora os acampamentos mante-

nham a mesma essncia de serem es-

pao de luta e resistncia, conforme

a conjuntura poltica da luta, os sujei-

tos mudam a forma de organizao

do acampamento. Os acampamentos

como espaos de luta e resistncia so

lugares que marcam as histrias de vida

dos sem-terra, como o cineasta Paulo

Rufno conseguiu exprimir de maneira

to objetiva quanto potica:

Dos campos, das cidades, das

frentes dos palcios, os sem-

terra, este povo de beira de qua-

se tudo, retiram suas lies de

semente e histria. Assim, es-

premidos nessa espcie de geo-

grafa perdida que sobra entre

as estradas, que por onde pas-

sam os que tm para onde ir, e

as cercas, que onde esto os

que tm onde estar, os sem-terra

sabem o que fazer: plantam. E

plantam porque sabem que te-

ro apenas o almoo que pude-

rem colher, como sabem que

tero apenas o pas que pude-

rem conquistar. (Paulo Rufno,

O canto da terra, 1991)

primeira vista, os acampamentos

parecem ser ajuntamentos desorgani-

zados de barracos. Todavia, possuem

disposies especfcas que decorrem

da topografa do terreno, das condi-

es de desenvolvimento da resistn-

cia ao despejo e das perspectivas de

enfrentamento com jagunos. Podem

estar localizados na beira das estradas,

em fundos de vale ou prximo de es-

piges. Os arranjos dos acampamentos

so predominantemente circulares ou

lineares. Nesses espaos, existem lu-

gares onde, muitas vezes, os sem-terra

plantam suas hortas, estabelecem a

escola e a farmcia, e tambm o

local das assembleias.

Ao organizar um acampamento, os

sem-terra criam diversas comisses ou

equipes, que do forma organizao.

Delas participam famlias inteiras ou

parte de seus membros. Essas comis-

ses criam as condies bsicas para

a manuteno das necessidades dos

acampados: sade, educao, segu-

rana, negociao, trabalho etc. Dessa

forma, os acampamentos, frequente-

mente, contam com escolas ou seja,

barracos de lona nos quais funcionam

salas de aula, principalmente as quatro

primeiras sries do ensino fundamen-

tal, alm de cursos de alfabetizao de

adultos e com uma farmcia im-

provisada, que funciona em um dos

barracos. Quando acampados dentro

de um latifndio, plantam em mutiro,

para garantirem parte dos alimentos

de que necessitam; quando acampados

na estrada, plantam no espao entre a

rodovia e as cercas das propriedades;

quando acampados prximos a as-

sentamentos, trabalham nos lotes dos

assentados como diaristas ou em di-

ferentes formas de meao. Tambm

vendem sua fora de trabalho como

boias-frias para usinas de lcool e a-

car e outras empresas capitalistas ou,

ainda, para pecuaristas.

O cotidiano dos acampamentos

difere pela prpria diversidade cultu-

ral e regional, mas todos mantm as

caractersticas fundantes do movimen-

25

A

Acampamento

to, como a resistncia e o objetivo de

especializar a luta. Nos acampamentos

do Nordeste ou do Sudeste, poss-

vel observar diferenas e semelhan-

as nos seus cotidianos (Justo, 2009;

Loera, 2009; Sigaud, 2009). Alm das

diferenas em relao localizao dos

acampamentos, h tambm diferenas

na sua durao, por causa das aes e

reaes dos movimentos, governos, la-

tifundirios e capitalistas.

Na dcada de 1980, os acampamen-

tos recebiam alimentos, roupas e rem-

dios, principalmente das comunidades

e de instituies de apoio luta. Desde

o fnal dos anos 1980 e o incio da d-

cada de 1990, com o crescimento do

nmero de assentamentos, os assen-

tados tambm passaram a contribuir

de diversas formas para a luta. Muitos

cedem caminhes para a realizao

das ocupaes, tratores para preparar

a terra e alimentos para a populao

acampada. Esse apoio mais signifca-

tivo quando os assentados esto vincu-

lados a uma cooperativa. Essa uma

marca da organicidade do Movimento

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

(MST), por exemplo.

Na segunda metade da dcada de

1990, em alguns estados, o MST come-

ou uma experincia que denominou

de acampamento permanente ou acam-

pamento aberto. Esse acampamento

estabelecido em regies onde existem

muitos latifndios. um espao de luta

e resistncia para o qual as famlias de

diversos municpios se dirigem, a fm

de participarem da luta organizada pela

terra. Desse acampamento permanente,

os Sem Terra partem para vrias ocupa-

es, e podem transferir-se para elas ou,

em caso de despejo, retornar ao acam-

pamento permanente. Conforme vo

conquistando a terra, vo mobilizando

e organizando tambm novas famlias,

que se integram ao acampamento.

Ao organizarem a ocupao da

terra, os Sem Terra promovem uma

ao concreta de repercusso imedia-

ta. A ocupao coloca em questo a

propriedade capitalista da terra, quan-

do do processo de criao da proprie-

dade familiar, pois ao conquistam

a terra, os Sem Terra transformam a

grande propriedade capitalista em

unidades familiares.

O acampamento lugar de mobi-

lizao constante. Alm de espao de

luta e resistncia, tambm espao

interativo e comunicativo. Essas trs

dimenses do espao de socializao

poltica desenvolvem-se no acampa-

mento em diferentes situaes. No in-

cio do processo de formao do MST,

na dcada de 1980, em diferentes expe-

rincias de acampamentos, as famlias

partiam para a ocupao somente de-

pois de meses de preparao nos tra-

balhos de base. Desse modo, os Sem

Terra visitavam as comunidades, rela-

tavam suas experincias, provocavam o

debate e desenvolviam intensamente o

espao de socializao poltica em suas

dimenses comunicativa e interativa.

Esse procedimento possibilita o esta-

belecimento do espao de luta e resis-

tncia de forma mais organizada, pois

as famlias das comunidades passam a

conhecer os diferentes tipos de enfren-

tamentos da luta. Em seu processo de

formao, como resultado da prpria

demanda da luta, o MST construiu ou-

tras experincias. Assim, nos trabalhos

de base, deixou-se de se desenvolver a

dimenso interativa, que passou a ter

lugar no espao de luta e resistncia.

E ainda, quando h um acampamento

permanente ou aberto, as famlias po-

dem iniciar-se na luta, inaugurando o

Dicionrio da Educao do Campo

26

espao comunicativo por meio da ex-

posio de suas realidades nas reunies

para organizar as ocupaes. o que

acontece quando os Sem Terra esto

lutando pela conquista de vrias fazen-

das, e novas famlias vo se somando

ao acampamento, enquanto outras vo

sendo assentadas (Fernandes, 2000).

No acampamento, os Sem Terra

fazem periodicamente anlises da con-

juntura da luta. Essa leitura poltica

pelos movimentos socioterritoriais

no implica maiores difculdades, pois

eles esto em contato permanente com

suas secretarias, de modo que podem

fazer anlises conjunturais com base

em referenciais polticos amplos, como

os das negociaes em andamento nas

capitais dos estados e em Braslia. As-

sim, associam formas de luta local com

as lutas nas capitais. Ocupam a terra

diversas vezes como forma de presso

para abrir a negociao, fazem marchas

at as cidades, ocupam prdios pbli-

cos, fazem manifestaes de protesto,

reunies etc. Pela correspondncia en-

tre esses espaos de luta no campo e na

cidade, sempre h determinao de um

sobre o outro. As realidades locais so

muito diversas, de modo que tendem a

predominar nas decises fnais as rea-

lidades das famlias que esto fazendo

a luta. Dessa forma, as linhas polticas

de atuao so construdas com base

nesses parmetros. E as instncias re-

presentativas do MST carregam essa

espacialidade e essa lgica, pois um

membro da coordenao ou da direo

nacional participa do processo desde

o acampamento at as escalas mais

amplas: regional, estadual e nacional

(Stedile e Fernandes, 1999).

Todos os acampamentos tm im-

portncia histrica nas lutas das famlias

Sem Terra. Porm, vale destacar pelo

menos trs dos acampamentos histri-

cos no processo de formao e territo-

rializao do MST: o acampamento da

Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta

(RS), de 1980 a 1982; o acampamento

no Seminrio dos Padres Capuchinhos,

em Itamaraju (BA), de 1988 a 1989; e

o acampamento Unio da Vitria, em

Mirante do Paranapanema, na regio

do Pontal do Paranapanema (SP), de

1992 a 1994 (Fernandes, 1996 e 2000).

Garantir a existncia do acampamento,

por meio da resistncia, impedindo a

disperso causada por diferentes for-

mas de violncia, fundamental para o

sucesso da luta na conquista da terra.

Os Sem Terra ocupam a terra, pr-

dios pblicos e espaos polticos diver-

sos para denunciar os signifcados da

explorao e da expropriao, lutando

para mudar suas realidades. O acampa-

mento como espao de luta e resistn-

cia no processo de espacializao e ter-

ritorializao da luta pela terra tambm

promove a espacialidade da luta por

meio de romarias, caminhadas e mar-

chas. A caminhada uma necessidade

para expandir as possibilidades de ne-

gociao e gerar novos fatos. Em seus

ensinamentos, por meio de suas expe-

rincias, os Sem Terra tiveram diversas

referncias histricas. Alguns exem-

plos utilizados na mstica do movimen-

to so a caminhada do povo hebreu

rumo Terra Prometida, na luta contra

a escravido no Egito; a caminhada de

Gandhi e dos indianos rumo ao mar,

na luta contra o imperialismo ingls; as

marchas das revolues mexicana e chi-

nesa e da Coluna Prestes, entre outras.

De 2001 a 2010, os acampamentos ga-

nharam novas caractersticas. A medida

provisria n 2.109-50, promulgada em

2001, diminuiu o nmero de ocupa-

es, e os Sem Terra, estrategicamente,

27

A

Acampamento

passaram a acampar prximo das reas

reivindicadas. Embora, em alguns ca-

sos, recebessem apoio de famlias

assentadas, a sustentao do acam-

pamento passou a ser feita principal-

mente pelas prprias famlias acam-

padas. Outras novas caractersticas

derivam de fatores como mudanas na

poltica econmica, com o aumento do

emprego e polticas compensatrias

do tipo Bolsa Famlia etc. , de modo

que a participao nos acampamentos

deixou de ser de todos os membros da

famlia apenas um ou dois membros

da famlia permanecem no acampa-

mento e, em alguns casos, passou a

ser espordica. Com essas novas ca-

ractersticas, os acampamentos, ainda

que continuem a ser espaos de luta

e resistncia e que neles se organizem

manifestaes e reunies de negocia-

o, j no so mais espaos de perma-

nncia das famlias acampadas. Porm,

o acampamento continua sendo essa

espcie de geografa perdida onde

os Sem Terra se renem para pensar,

compreender, resistir e lutar por seus

territrios e seu pas.

Para saber mais

BRASIL. Medida Provisria n 2.109-50, de 27 de maro de 2001. Dirio Ofcial da

Unio. Braslia, 28 mar. 2001.

ECKERT, C. Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Rio Grande do Sul. 1984. Disserta-

o (Mestrado em Cincias de Desenvolvimento Agrcola) Instituto de Cincias

Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Itagua, 1984.

FELICIANO, C. A. Movimento campons rebelde. So Paulo: Contexto, 2006.

FERNANDES, B. M. Formao e territorializao do MST no estado de So Paulo. So

Paulo: Hucitec, 1996.

______. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.

JUSTO, M. G. A fresta: ex-moradores de rua como camponeses. In: FERNANDES,

B. M.; MEDEIROS, L. S.; PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies,

dilemas e conquistas a diversidade de formas de luta no campo. So Paulo:

Editora da Unesp; Braslia: Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento

Rural, 2009. p. 139-158.

LOERA, N. C. R. Para alm da barraca de lona preta: redes sociais e trocas em

acampamentos e assentamentos do MST. In: FERNANDES, B. M.; MEDEIROS, L. S.;

PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies, dilemas e conquistas a

diversidade de formas de luta no campo. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia:

Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural, 2009. p. 73-94.

SIGAUD, L. A engrenagem das ocupaes de terra. FERNANDES, B. M.; MEDEIROS, L. S.;

PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies, dilemas e conquistas a

diversidade de formas de luta no campo. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia:

Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural, 2009. p. 53-72.

STEDILE, J. P.; FERNANDES, B. M. Brava gente: a trajetria do MST e a luta pela terra

no Brasil. So Paulo: Perseu Abramo, 1999.

Dicionrio da Educao do Campo

28

A

AGRICULTURA CAMPONESA

Horacio Martins de Carvalho

Francisco de Assis Costa

Agricultura camponesa o modo de

fazer agricultura e de viver das famlias

que, tendo acesso terra e aos recur-

sos naturais que ela suporta, resolvem

seus problemas reprodutivos por meio

da produo rural, desenvolvida de tal

maneira que no se diferencia o univer-

so dos que decidem sobre a alocao

do trabalho dos que se apropriam do

resultado dessa alocao (Costa, 2000,

p. 116-130).

Famlias desse tipo, com essas ca-

ractersticas, nos seus distintos modos

de existncia no decorrer da histria da

formao social brasileira, teceram um

mundo econmico, social, poltico e

cultural que se produz, reproduz e afr-

ma na sua relao com outros agentes

sociais. Estabeleceram uma especifci-

dade que lhes prpria, seja em relao

ao modo de produzir e vida comu-

nitria, seja na forma de convivncia

com a natureza.

As unidades de produo campone-

sas, ao terem como centralidade a repro-

duo social dos seus trabalhadores di-

retos, que so os prprios membros da

famlia, apresentam uma racionalidade

distinta daquela das empresas capita-

listas, que se baseiam no assalariamen-

to para a obteno de lucro. Como as

famlias camponesas reproduzem a sua

especifcidade numa formao social

dominada pelo capitalismo, e dado que

a economia camponesa supe os merca-

dos, as unidades de produo campone-

sas sofrem infuncias as mais distintas

sobre o seu modo de fazer agricultura:

Os camponeses instauraram, na

formao social brasileira, em si-

tuaes diversas e singulares, me-

diante resistncias de intensidades

variadas, uma forma de acesso li-

vre e autnomo aos recursos da

terra, da foresta e das guas, cuja

legitimidade por eles reafrma-

da no tempo. Eles investiram na

legitimidade desses mecanismos

de acesso e apropriao, pela de-

monstrao do valor de modos

de vida decorrentes da forma de

existncia em vida familiar, vici-

nal e comunitria. A produo

estrito senso se encontra, assim,

articulada aos valores de sociabi-

lidade e da reproduo da famlia,

do parentesco, da vizinhana e da

construo poltica de um ns

que se reafrma por projetos co-

muns de existncia e coexistncia

sociais. O modo de vida, assim es-

tilizado para valorizar formas de

apropriao, redistribuio e con-

sumo de bens materiais e sociais,

se apresenta, de fato, como um

valor de referncia, moralidade

que se contrape aos modos de

explorao e de desqualifcao,

que tambm foram sendo repro-

duzidos no decorrer da existn-

cia da posio camponesa na so-

ciedade brasileira. (Motta e Zarth,

2008, p. 11-12)

O modo campons de fazer agri-

cultura no est separado do modo de

29

A

Agricultura Camponesa

viver da famlia, pois preciso consi-

derar que os

[...] trabalhadores familiares no

podem ser peremptoriamente

dispensados, porque, em geral,

tambm so flhos. Eles devem

ser alocados segundo ritmos,

intensidade e fases do processo

produtivo. So ento sustenta-

dos nas situaes de no traba-

lho e integrados segundo proje-

tos possveis para constituio

e expanso do patrimnio fa-

miliar, para incluso de novas

geraes, conforme as alternati-

vas de sucesso ou de negao

da posio. Essas alternativas

so assim interdependentes da

avaliao da posio e das viabi-

lidades da reproduo da cate-

goria socioeconmica. (Neves,

2005, p. 26)

Essa complexa interao, varivel

nos tempos e nas circunstncias, apre-

senta diversas caractersticas:

os saberes e as experincias de

produo vivenciados pelas fam-

lias camponesas so referenciais

importantes para a reproduo de

novos ciclos produtivos;

as prticas tradicionais, o intercm-

bio de informaes entre vizinhos,

parentes e compadres, o senso co-

mum, assim como a incorporao

gradativa e crtica de informaes

sobre as inovaes tecnolgicas

que se apresentam nos mercados,

constituem um amlgama que con-

tribui para as decises familiares

sobre o que fazer;

o uso da terra pode ocorrer de ma-

neira direta pela famlia, em par-

ceria com outras famlias vizinhas

ou parentes, em coletivos mais

amplos ou com partes do lote ar-

rendados a terceiros;

h diversifcao de cultivos e

criaes, alternatividade de uti-

lizao dos produtos obtidos,

seja para uso direto da famlia, seja

para usufr ui r de oportuni da-

des nos mercados, e presena de

diversas combinaes entre pro-

duo, coleta e extrativismo;

a unidade de produo camponesa

pode produzir artesanatos e fazer o

benefciamento primrio de produ-

tos e subprodutos;

existe garantia de fontes diversas

de rendimentos monetrios para a

famlia, desde a venda da produo

at a de remunerao por dias de

servios de membros da famlia;

a solidariedade comunitria (troca

de dias de servios, festividades, ce-

lebraes), as crenas e os valores

religiosos por vezes impregnam as

prticas da produo;

esto presentes elementos da cul-

tura patriarcal;

e, enfm, mas no fnalmente, exis-

tem relaes afetivas e simbli-

cas com as plantas, os animais, as

guas, os stios da infncia, com a

paisagem... e com os tempos.

Na racionalidade das empresas ca-

pitalistas, a nica referncia o lucro

a ser obtido. E, de maneira geral, o lu-

cro encarado independentemente dos

impactos sociais, polticos, ambientais

e alimentares que ele possa provocar.

No modo capitalista de fazer agricultu-

ra, crescente a concentrao das ter-

ras como resultado do privilegiamen-

to da produo em escala, que requer

grande extenso contnua de rea para

a prtica do monocultivo e tecnologias

com uso intensivo de insumos qumi-

Dicionrio da Educao do Campo

30

cos, particularmente agrotxicos, que

maximizam a produo por rea e,

em combinao com a mecanizao,

alteram e diversifcam as formas de

explorao do trabalho, ainda que pre-

domine a contratao de trabalhadores

assalariados temporrios. Como o ob-

jetivo central das escolhas na empresa

capitalista a mxima lucratividade

possvel, a artifcializao da agricultu-

ra tem sido o caminho entendido como

o mais efciente.

Uma das implicaes da matriz

tecnolgica e de produo do modo

capitalista de fazer agricultura a de-

gradao ambiental e das pessoas, alm

da indiferena perante os interesses

mais gerais da populao, como os

de construo da soberania popular e

alimentar. Para resistirem s presses

derivadas da racionalidade dominante,

as famlias que praticam o modo cam-

pons de fazer agricultura, afrmando

valores que determinam a sua condio

camponesa, tendem a orientar as suas

escolhas de acordo com as complexi-

dades que emergem da sua tensa bus-

ca por autonomia relativa no que diz

respeito ao capital e da sua insero

crescente nos mercados. Nessa pers-

pectiva, algumas tendncias da prxis

da agricultura camponesa, alm das

caractersticas referidas anteriormente,

podem ser assinaladas:

orientada para a produo e para

o crescimento do mximo valor

agregado possvel e do emprego

produtivo; os ambientes econ-

micos hostis so enfrentados pela

produo de renda independente,

usando basicamente recursos auto-

criados e automanejados;

como conta com recursos limitados

por unidade de produo, tende a

obter o mximo de produo poss-

vel por dada quantidade de recurso,

sem deteriorar a sua qualidade;

com fora de trabalho nem sem-

pre abundante e com objetos de

trabalho relativamente escassos, a

tendncia de produo diversi-

fcada e intensiva por unidade de

rea explorada;

como os recursos sociais e os mate-

riais disponveis representam uma

unidade orgnica, so apropriados

e controlados por aqueles que esto

diretamente envolvidos no proces-

so de trabalho, tendo como refe-

rncia um repertrio cultural local

historicamente constitudo;

a lgica da unidade de produo

camponesa alicerada na centrali-

dade do trabalho, por isso os nveis

de intensidade e desenvolvimento

da incorporao e inovao tecno-

lgicas dependem criticamente da

quantidade e qualidade do trabalho;

o processo de produo tipica-

mente fundado numa reproduo

relativamente autnoma e histo-

ricamente garantida, e o ciclo de

produo baseado em recursos

produzidos e reproduzidos duran-

te ciclos anteriores (Ploeg, 2008,

p. 60-61).

O uso corrente da expresso agri-

cultura camponesa por amplas parce-

las das prprias famlias camponesas

no processo de construo da sua

identidade social, pelos movimentos

e organizaes populares no campo,

por organismos governamentais, pela

intelectualidade acadmica e por par-

cela dos meios de comunicao de

massa tem sido crescente nas ltimas

dcadas. Isso decorre, por um lado, da

aceitao da concepo, no Brasil con-

temporneo, de que a agricultura cam-

31

A

Agricultura Camponesa

ponesa expresso de um modo de

se fazer agricultura distinto do modo

de produo capitalista dominante, e,

nesse sentido, o campesinato se apre-

senta na formao social brasileira com

uma especifcidade, uma lgica que lhe

prpria na maneira de produzir e de

viver, uma lgica distinta e contrria

dominante.

Por outra parte, o campesinato se

confronta ideologicamente, e com as con-

sequncias da resultantes, com duas

expresses j usuais, que se fzeram

hegemnicas no campo, e que so de-

corrncia dos interesses das concepes

das empresas capitalistas: agricultura de

subsistncia e agricultura familiar.

A expresso agricultura de subsis-

tncia, presente nos discursos dominan-

tes desde o Brasil colonial, discrimina

os camponeses por serem produtores

de alimentos uma tarefa considerada

subalterna, ainda que necessria para a

reproduo social da formao social

brasileira , contrapondo-os ao modo

dominante de se fazer a agricultura, o

qual se reproduz desde as sesmarias at

a empresa capitalista contempornea,

mantendo a tendncia geral de se espe-

cializar no monocultivo e na oferta de

produtos para a exportao.

A partir da denominada REVOLUO

VERDE na agricultura, iniciada em meados

da dcada de 1950 e revivifcada a partir

dos anos 1980, com a expanso mun-

dial da concepo de artifcializao da

agricultura e a ampliao dos contratos

de produo entre as empresas capitalis-

tas e as famlias camponesas, introduziu-

se a expresso agricultura familiar, outrora

de uso consuetudinrio aqui e acol, mas

acentuado desde a dcada de 1990, e con-

sagrada em lei (Brasil, 2006) como expres-

so formal, porque utilizada por progra-

mas e polticas pblicas governamentais.

A expresso agricultura familiar

traz como corolrio da sua concepo

a ideia de que a possibilidade de cresci-

mento da renda familiar camponesa s

poder ocorrer se houver a integrao

direta ou indireta da agricultura fami-

liar com as empresas capitalistas, em

particular as agroindstrias.

Em 24 de julho de 2006, foi sancio-

nada pelo presidente da Repblica a lei

n 11.326, que estabeleceu as Diretrizes

para a Formulao da Poltica Nacional

da Agricultura Familiar e Empreendi-

mentos Familiares Rurais, ofcializando

a expresso agricultura familiar com

concepo distinta daquela da empresa

capitalista no campo.

A ofcializao da expresso agri-

cultura familiar teve como objetivo

estabelecer critrios para o enquadra-

mento legal dos produtores rurais com

certas caractersticas que os classif-

cavam como agricultores familiares.

Isso para obteno, por parte desses

agricultores familiares, de benefcios

governamentais, sendo indiferente o

fato de esses agricultores estarem em

situao de subordinao perante as

empresas capitalistas ou se eram repro-

dutores da matriz de produo e tecno-

lgica dominante.

J a expresso agricultura campo-

nesa comporta, na sua concepo, a es-

pecifcidade camponesa e a construo

da sua autonomia relativa em relao

aos capitais. Incorpora, portanto, um

diferencial: a perspectiva maior de for-

talecimento dos camponeses pela afr-

mao de seu modo de produzir e de

viver, sem com isso negar uma moder-

nidade que se quer camponesa.

Nos diversos contextos histricos e

fsiogeogrfcos em que ela se tem se

afrmado e nas ecobiodiversidades nas

quais tm praticado os mais distintos

Dicionrio da Educao do Campo

32

sistemas de produo agropecuria e

forestal e as mais variadas prticas ex-

trativistas, sempre no mbito de suas

estratgias de reproduo social, a agri-

cultura camponesa tem mantido como

marca indelvel da sua presena a nfa-

se na produo de alimentos, tanto para

a reproduo da famlia quanto para o

abastecimento alimentar da sociedade

em sentido amplo.

No Brasil, a produo de alimentos

para o mercado interno, apesar de ser

considerada pelos valores dominantes

como o resultado de uma agricultura

subalterna, torna-se cada vez mais uma

opo estratgica para se alcanar a so-

berania alimentar do pas.

Mesmo sendo a principal produtora

de alimentos, a agricultura camponesa

no pas enfrentou, e enfrenta, desde

o seu surgimento no perodo colonial

at a poca atual, os mais distintos ti-

pos de empecilhos: dificuldades polti-

cas do acesso terra, vrias formas

de presso e represso para a sua

subalternizao s empresas capita-

l i stas, expl orao conti nuada da

renda fami l i ar por diversas fra-

es do capital, induo direta e in-

direta para a adoo de um modelo

de produo e tecnolgico que lhes

era e desfavorvel e a desqualifica-

o preconceituosa e ideolgica dos

camponeses, sempre considerados

margem do modo capitalista de

fazer agricultura.

Essas iniciativas de subjugar a agri-

cultura camponesa foram exercidas

outrora por latifundirios e seus pre-

postos, mas tm sido contemporanea-

mente efetivadas pelas empresas e cor-

poraes capitalistas com negcios no

campo. O processo histrico de subal-

ternizao dos camponeses estimulou

diferentes formas de resistncia social:

Os camponeses que no aceitam

os processos de explorao eco-

nmica e de dominao poltica

pelas classes dominantes capita-

listas construram, de certa for-

ma, uma identidade destinada

resistncia [...]. Ela d origem a

formas de resistncia coletiva

diante de uma opresso que, do

contrrio, no seria suportvel,

em geral com base em identida-

des que, aparentemente, foram

defnidas com clareza pela his-

tria, geografa ou biologia, fa-

cilitando assim a essencializa-

o dos limites da resistncia

[...]. (Castells, 1999, p. 25)

Segundo Comerford, tem havido

formas cotidianas de resistncia e,

[...] nesse cotidiano tenso, os

camponeses mobilizam rela-

es de parentesco, de vizi-

nhana, amizade e compadrio,

mais do que organizaes for-

mais de representao de inte-

resses ou de mobilizao pol-

tica. Tais formas informais

de resistncia, seguindo a linha

de raciocnio de autores como

Scott, derivam em boa parte de

sua eficcia do fato de no se

assumir como conflito aberto

e de no se organizar explici-

tamente como tal. (Comerford,

2005, p. 156)

Muito alm das diferentes maneiras

de como se d a resistncia social da

agricultura camponesa perante as ofen-

sivas do capital, o que est em confron-

to so dois paradigmas profundamente

distintos de como se faz agricultura: o

campons e o capitalista.

33

A

Agricultura Camponesa

No so raras as situaes em

que unidades familiares camponesas

e empresas capitalistas cooperam

umas com as outras. No so raras,

tambm, as situaes em que os cam-

poneses tentam imitar a lgica capi-

talista, que lhes antagnica, e na

maior parte das vezes inviabilizam-se

economicamente por isso. Portanto,

como sempre, os camponeses esto

cercados de armadilhas.

Com a expanso crescente das ino-

vaes tecnolgicas a partir dos avan-

os na manipulao gentica, foram

ampliadas as formas de subalternizao

da agricultura camponesa ao capital,

que agora se do predominantemente

pelo intenso e impositivo processo de

artifcializao da produo agropecu-

ria e forestal, em particular pela oligo-

polizao por empresas transnacionais

com a oferta de sementes transgnicas

e de insumos de origem industrial, e

pelo estmulo das agroindstrias es-

pecializao da produo camponesa.

Desde ento, o modelo tecnolgico

concebido pelos grandes conglomerados

empresariais transnacionais relacionados

com as empresas capitalistas no campo,

e que conta com o apoio de diversas

polticas pblicas estratgicas, tornou-se

o referencial para o que se denominou

modernizao da agricultura. E se rei-

fcou a produo de mercadorias agrco-

las (commodities) para a exportao em de-

trimento da produo de alimentos para

a maioria da populao.

O crescente processo de identidade

camponesa e, portanto, de conscincia

da sua especifcidade na formao so-

cial brasileira contribuiu para o forta-

lecimento dos movimentos e organiza-

es sociais populares no campo, que

facilitam, ainda que com contradies,

a passagem de uma identidade de re-

sistncia para uma identidade social de

projeto (Castells, 1999, p. 22-23). Essa

afrmao da identidade social campo-

nesa concorre para a construo da sua

autonomia como sujeito social e para a

sua prtica social como classe, seja no

mbito das lutas de resistncia social

contra a sua explorao pelas distintas

fraes dos capitais, seja no mbito da-

quelas em que defende e afrma a sua

cultura e o seu modo de fazer agricul-

tura e de viver.

A tendncia da agricultura campo-

nesa contempornea de afrmar a sua

autonomia relativa perante as diversas

fraes do capital, de se apoiar no prin-

cpio da coevoluo social e ecolgica

e de enveredar pela agroecologia man-

tm a possibilidade da sua reproduo

social, dado que constri socialmente

as bases de outro paradigma para se fa-

zer agricultura.

A tenso econmica, social, poltica

e ideolgica gerada no confronto entre

a lgica camponesa e a capitalista de se

fazer agricultura permite sugerir que

se est, desde o Brasil colonial, peran-

te uma altercao mais ampla do que

somente entre modos de se fazer agri-

cultura: so concepes e prticas de

vida familiar, produtiva, social, cultural

e de relao com a natureza que, no

obstante coexistirem numa mesma for-

mao social, negam-se mutuamente,

so antagnicas entre si.

Para saber mais

BRASIL. Lei n 11.326, de 24 de julho de 2006: estabelece as diretrzes para formu-

lao da Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares

Rurais. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 25 jul. 2006.

Dicionrio da Educao do Campo

34

CASTELLS, M. O poder da identidade. So Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da infor-

mao: economia, sociedade e cultura, 2).

CLIFFORD, A. W. et al. (org.). Camponeses brasileiros: leituras e interpretaes clssi-

cas. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia: Ncleo de Estudos Agrrios e Desen-

volvimento Rural, 2009. V. 1.

COMERFORD, J. C. Cultura e resistncia camponesa. In: MOTTA, M. (org.). Dicionrio

da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005. p. 151-157.

COSTA, F. A. Formao agropecuria da Amaznia: os desafos do desenvolvimento

sustentvel. Belm: Ncleo de Altos Estudos Amaznicos, Universidade Federal

do Par, 2000.

MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.

______; ZARTH, P. Apresentao coleo. In: ______; ______ (org.). Formas de

resistncia camponesa. So Paulo. Editora da Unesp; Braslia: Ministrio do Desen-

volvimento Agrrio, Nead, 2008. V. 2, p. 9-17.

NEVES, D. P. Agricultura familiar. In: MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de

Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005, p. 23-26.

PLOEG, J. D. Camponeses e imprios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilida-

de na era da globalizao. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.

A

AGRICULTURA FAMILIAR

Delma Pessanha Neves

O termo agricultura familiar corres-

ponde a mltiplas conotaes. Apre-

senta-se como categoria analtica,

segundo significados construdos no

campo acadmico; como categoria de

designao politicamente diferenciado-

ra da agricultura patronal e da agricultura

camponesa; como termo de mobilizao

poltica referenciador da construo de

diferenciadas e institucionalizadas ade-

ses a espaos polticos de expresso

de interesses legitimados por essa mes-

ma diviso classifcatria do setor agro-

pecurio brasileiro (agricultura familiar,

agricultura patronal, agricultura camponesa);

como termo jurdico que defne a am-

plitude e os limites da afliao de pro-

dutores (agricultores familiares) a serem

alcanados pela categorizao ofcial

de usurios reais ou potenciais do Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (Pronaf) (decreto

n 1.946, de 28 de junho de 1996).

Como categoria analtica, a despeito

de algumas distines reivindicadas no

campo acadmico, corresponde dis-

tinta forma de organizao da produ-

o, isto , a princpios de gesto das

relaes de produo e trabalho sus-

tentadas em relaes entre membros

da famlia, em conformidade com a

dinmica da composio social e do

ciclo de vida de unidades conjugais

ou de unidades de procriao familiar.

35

A

Agricultura Familiar

Por essa defnio, advogam os autores

que investem na respectiva construo

conceitual, forma de organizao da

produo que se perde no tempo e es-

pao, e/ou forma moderna de inser-

o mercantil (ver Abramovay, 1992;

Bergamasco, 1995; Francis, 1994;

Lamarche, 1993, p. 13-33; Wanderley,

1999). Engloba a pressuposta agricul-

tura de subsistncia isto , de orien-

tao do uso de fatores de produo

por referncias fundantes da vida fa-

miliar e marginais aos princpios de

mercado (ver Chayanov, 1981; Silva e

Stolcke, 1981, p. 133-146); a economia

camponesa modo de produzir orien-

tado por objetivos e valores constru-

dos pela vida familiar e grupos de lo-

calidade, nesses termos historicamente

datado porque articulado presena do

Estado, da cidade (suas feiras e merca-

dos, sua correspondente diviso social

do trabalho) e da sociabilidade comu-

nitria (ver Franklin, 1969; Galeski,

1977; Mendras, 1978; Ortiz, 1974;

Powell, 1974; Sjoberg, 1967; Wolf, 1970),

mas tambm produtores mercantis

constitudos em consonncia com or-

denaes da especializao da produ-

o nesses termos, referenciada aos

fuxos de oferta e demanda do mer-

cado, de padronizao da mercadoria

e de incluso de tecnologia orientada

pela interdependncia entre agricultura

e indstria, fatores que operam na re-

ordenao das condies de incorpo-

rao do trabalho familiar (ver Amin

e Vergopoulos, 1978; Faure, 1978;

Lenin, 1982; Lovisolo, 1989; Neves,

1981; Paulilo, 1990; Schneider, 1999;

Wilkinson, 1986).

Para efeitos de construo de uma

defnio geral isto , capaz de abs-

tratamente referenciar a extensa di-

versidade de situaes histricas e so-

cioeconmicas , a agricultura familiar

corresponde a formas de organizao

da produo em que a famlia ao

mesmo tempo proprietria dos meios

de produo e executora das atividades

produtivas. Essa condio imprime es-

pecifcidades forma de gesto do

estabelecimento, porque referencia ra-

cionalidades sociais compatveis com

o atendimento de mltiplos objetivos

socioeconmicos; interfere na criao

de padres de sociabilidade entre fam-

lias de produtores; e constrange certos

modos de insero no mercado pro-

dutor e consumidor (ver Veiga, 1995;

Wanderley, 1995).

Como a capacidade e as condies

de trabalho so articuladas com base

em relaes familiares, a anlise concei-

tual da agricultura familiar leva em con-

siderao a diferenciao de gnero, os

ciclos de vida e o sistema de autorida-

de familiar em diferentes contextos:

quando a concepo de famlia integra

a prtica de seus membros como partes

da unidade de produo, rendimentos

e consumo, e, em certos domnios da

vida social, irmana os afliados enquan-

to coletivo; ou, por contraposio ana-

ltica, quando os familiares se orientam

por valores individualizantes, exigindo

negociaes que abarquem projetos

individuais e coletivos. Em quaisquer

das situaes, os trabalhadores familia-

res no podem (ou no devem) ser pe-

remptoriamente dispensados (tal como

ocorre com o assalariamento da fora

de trabalho), porque geralmente so

tambm flhos ou agregados, herdei-

ros do patrimnio por direitos formais

e morais. Em termos gerais, eles so

alocados segundo ritmos, intensidades

e fases do processo produtivo compa-

tveis com os padres de defnio dos

ciclos de vida (meninos, jovens e adul-

tos distintos segundo relaes de gne-

ro, sempre situacionais). So eles ento

Dicionrio da Educao do Campo

36

sustentados nas situaes de no traba-

lho e integrados segundo projetos pos-

sveis para constituio e expanso do

patrimnio familiar, para incluso de

novas geraes. Essa insero em boa

parte defnida segundo plausibilida-

des de projees mediadas por interfe-

rncias mais amplas dos estilos de vida

socialmente consagrados ou recomen-

dados, ou conforme as alternativas de

sucesso ou negao da posio dos f-

lhos como agricultores. As alternativas

so assim interdependentes da avalia-

o da posio por quem a ocupa e das

viabilidades de reproduo da catego-

ria socioeconmica ou profssional.

1

Como termo de designao distintiva

de projetos societrios, foi construdo vi-

sando demarcar defensivamente os in-

vestimentos destinados a preservar a

reproduo social de agricultores par-

celares e relativamente especializados,

inclusive por prticas de criao de va-

lor agregado aos produtos e de insero

em nichos de mercado. O horizonte do

projeto poltico prescrevia a criao

de meios de luta e reafrmao poltica

da democracia e da cidadania da popu-

lao qualifcada, em termos de recen-

seamento, como rural. Aqueles senti-

dos decorreram ento de investimentos

acadmicos e polticos voltados para a

reafrmao da existncia da produo

familiar, em contextos de construo da

hegemonia do capitalismo neoliberal.

A legitimidade dos sentidos atribudos

ao termo agricultura familiar pressupu-

nha, em nome daqueles efeitos, certas

orientaes de comportamento (econ-

mico e poltico) que se contrapusessem

aos efeitos desestruturantes do modelo

agroindustrial. Demarcavam, ento, o

atrelamento a modelos de desenvolvi-

mento qualifcados como sustentveis

(prticas produtivas no predatrias,

tais como agroecologia, agricultura

orgnica, sistemas agroforestais etc.).

Ademais, os sentidos moralizantes que

se consagraram no termo agricultura

familiar pressupunham a resistncia

poltica concentrao de meios de

produo e deteriorao das formas

de insero do trabalho assalariado na

agroindstria. Abriam assim alterna-

tivas para a expanso e a reconstitui-

o de agricultores familiares, mediante

programas de assentamento rural e de

transformao de meeiros e parceiros

em produtores titulares por crdito

fundirio, bem como todo o combate a

formas aviltantes de assalariamento, no

limite criminalmente qualifcadas como

trabalho escravo, trabalho anlogo ao escravo,

trabalho em condies degradantes.

A associao da forma agricultura fa-

miliar disputa de sentidos atribudos

aos projetos societrios, para alm da

contraposio agricultura patronal ou

agroindstria, tambm veio a consoli-

dar uma distino em relao ao termo

agricultura camponesa. Esse embate por

construo de sentidos pode ser com-

preendido pela qualifcao da AGRI-

CULTURA CAMPONESA neste dicionrio.

Como termo de mobilizao poltica, a

agricultura familiar corresponde a enfei-

xamentos de sentidos ideolgicos para

legitimar processos de transferncia de

recursos pblicos, consequentemen-

te diferenciados daqueles que apenas

contemplem o restrito sentido da re-

produo do capital; ou de recursos

que circulem na contramo de proces-

sos de concentrao de meios de pro-

duo. Por isso mesmo, na defnio

do segmento de produtores vincula-

dos agricultura familiar, integram-se,

como questo fundamental do debate

poltico, as acusaes ou defesas do

carter social daquelas transferncias

de recursos na forma de crditos con-

tratados a juros subsidiados. Tanto que

37

A

Agricultura Familiar

de imediato foi possvel, no campo

do debate poltico, distinguir vrios ti-

pos de pblico, a integrando os assen-

tados rurais, antes objeto de programas

especiais de composio fnanceira do

patrimnio produtivo, alm de produ-

tores antes condenados ao pressuposto

ou ao desejado desaparecimento ribei-

rinhos, extrativistas, pescadores artesanais ,

por general i zaes homogenei zan-

tes, por vezes signifcativamente reco-

nhecidos como populaes tradicionais.

Como termo jurdico, a agricultura fa-

miliar exprime percalos e conquistas

alcanadas por investimentos de re-

presentantes do campo acadmico, dos

espaos de delegao de porta-vozes

que reafrmam a legitimada constru-

o de interesses especfcos desses

agricultores e de alguns rgos do Es-

tado. Pela convergncia de intenes e

negociaes de sentidos transversais,

esses representantes vieram a colocar

em prtica a constituio do projeto

de designao distintiva de agricultores

aambarcados pelo termo agricultor fa-

miliar. Nessa perspectiva, o termo deve

ser entendido pelos critrios que distin-

guem o produtor por seus respectivos

direitos, nas condies asseguradas pela

legislao especfca (decreto n 1.946,

de 28 de junho de 1996, lei n 11.326,

de 24 de julho de 2006, especialmente

artigo 3, e demais instrumentos que

vo adequando os desdobramentos

alcanados e incorporados): agricultor

familiar o que pratica atividades no

meio rural, mas se torna sujeito de di-

reitos se detiver, a qualquer ttulo, rea

inferior a quatro mdulos fscais; deve

apoiar-se predominantemente em mo

de obra da prpria famlia e na gesto

imediata das atividades econmicas

do estabelecimento, atividades essas

que devem assegurar o maior volume

de rendimentos do grupo domstico.

Na modalidade das atividades do meio

rural e dos modos de apropriao dos

recursos naturais, reconhecem-se di-

versas posies sociais e situacionais:

agricultores, silvicultores, aquicultores,

extrativistas e pescadores. A cada uma

dessas posies, correspondem restri-

es distintivas nos termos da referida

legislao. Portanto, a defnio geral

nesse mesmo ato relativizada, abrindo

assim alternativas para novas incluses,

reconhecidas mediante reivindicaes

polticas de representaes delegadas de

grupos que se veem como agricultores

familiares e que lutam por se adequar ou

redimensionar os critrios bsicos da re-

ferida categorizao socioeconmica.

A conquista de tais defnies e res-

pectivos direitos importante para a

diminuio de certo insulamento pol-

tico e cultural. E para o enfrentamen-

to da atribuda e imposta precariedade

material dos camponeses, dos pequenos