Artigo Fiori - A Ilusao Do Desenvolvimento

Diunggah oleh

laercio.monteiro44190 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

33 tayangan6 halamanJudul Asli

artigo fiori_a ilusao do desenvolvimento

Hak Cipta

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Format Tersedia

DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Format Tersedia

Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

33 tayangan6 halamanArtigo Fiori - A Ilusao Do Desenvolvimento

Diunggah oleh

laercio.monteiro4419Hak Cipta:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Format Tersedia

Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Anda di halaman 1dari 6

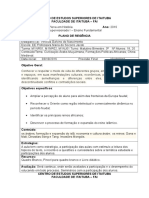

A ilusão do desenvolvimento

JOSÉ LUÍS FIORI

De repente, neste final do século 20 e depois de 25 anos relegado

ao esquecimento, o velho tema da riqueza das nações ou do

"desenvolvimento" volta a ocupar lugar de destaque na agenda

político-econômica mundial. Em setembro de 1998, o presidente

Bill Clinton apelou aos governantes mundiais para que

transformassem o desenvolvimento econômico na sua prioridade

número um, única maneira de enfrentar a "pior crise financeira dos

últimos 50 anos", evitando que "uma geração inteira fosse jogada

na miséria".

Numa linha mais radical, dois meses depois, Oskar Lafontaine,

ministro das Finanças do novo governo social-democrata alemão,

surpreendeu a Europa com a sua proposta de repolitizar a

discussão das políticas monetárias e com sua defesa da

necessidade de repor o objetivo nacional da produção e do

emprego no mesmo nível de importância que o da estabilidade

monetária.

Por trás destas novas posições políticas -que entram em choque

direto com as idéias hegemônicas deste último quarto de século-,

o que existe não é obviamente um debate ou divergência teórica,

mas o reconhecimento da gravidade da crise que se alastrou a

partir do Leste asiático e da impotência das políticas ortodoxas

para enfrentar os efeitos da convulsão financeira que projeta sobre

o próximo milênio um horizonte de incertezas com relação aos

países centrais e de pessimismo com relação aos países da

periferia capitalista.

As estatísticas de todos os organismos multilaterais confirmam

que, nestes últimos 25 anos, desde o fim do Sistema de Bretton

Woods, independentemente de variações cíclicas e pontuais, e

com a exceção do Leste asiático, da Índia e da China, a tendência

econômica mundial foi de declínio constante das taxas de

investimento, crescimento e emprego. E, ao começar o ano de

1999, mesmo que o mundo escape de uma recessão global, as

perspectivas imediatas são de que a Europa e os Estados Unidos

desacelerem seu crescimento, o Leste asiático atravesse uma

recessão prolongada e a Rússia entre numa regressão gigantesca.

Na outra ponta, ninguém mais tem duvidas de que a América

Latina enfrentará um novo período de estagnação, enquanto o

Brasil completará no ano 2000 mais uma década perdida. A crise,

como se sabe, já atingiu a economia latino-americana e hoje

desorganiza completamente o seu cenário ideológico, no qual a

"utopia globalitária" ocupou, nesta última década, de forma

absoluta, o lugar que tivera o "desenvolvimentismo" depois da

Segunda Guerra.

No caso brasileiro, por exemplo, em que as perspectivas

imediatas são de profunda recessão, não é difícil quantificar o

problema que se coloca. Como seu crescimento demográfico é de

1,4% ao ano, mas sua população economicamente ativa (PEA)

segue crescendo a uma taxa de 2,7%, o país precisaria criar 1,5

milhão de novos empregos por ano, o que suporia um crescimento

continuado do PIB a uma taxa média anual de 7%, só para

absorver a nova população que bate a cada ano às portas do

mercado de trabalho.

Posto diante desse desafio e sem poder apelar mais para a ilusão

do "renascimento global", o governo criou um Ministério do

Desenvolvimento. O que é completamente irrelevante, não

importa quem seja seu titular.

Em primeiro lugar, porque sua coalizão de poder e sua estratégia

econômica foram construídos com base no projeto explícito de

"virar a página" ideológica e econômica do desenvolvimentismo;

em segundo lugar, porque depois de dez anos de destruição o

Estado já não dispõe dos instrumentos indispensáveis a uma

retomada desenvolvimentista; e, em terceiro lugar, porque o Brasil

acabou de assinar uma "carta de intenções" e um "acordo

falimentar" com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o

Banco de Compensações Internacionais (BIS) que o compromete

por vários anos com a mais recente e radical versão da mesma

política econômica que o conduziu à crise atual.

Uma nova realidade, que resultou de escolhas e decisões políticas

absolutamente conscientes e ideológicas, e não de necessidades

materiais impostas ao país. Sobretudo porque, como se sabe, o

Brasil foi o único país latino-americano que durante a sua "era

desenvolvimentista" (1950-1980) foi capaz de ocupar

economicamente o seu território, construindo uma infra-estrutura

relativamente complexa e integrada de transportes, energia e

comunicações, além de se industrializar e manter durante 30 anos

a segunda taxa média anual mais alta de crescimento econômico

do mundo.

Por tudo isso, este é um bom momento para retornar a um velho

debate que foi sistematicamente esquecido ou negado, nos últimos

anos, pela arrogância ou ignorância dos novos liberais. Como se

sabe, o núcleo central da primeira agenda desenvolvimentista

desenhada nos anos 50 propunha um crescimento econômico

acelerado com base na integração e interiorização do mercado

interno organizado a partir da expansão da infra-estrutura, da

indústria e do agrobusiness. Além disso, apostou na

compatibilidade política entre uma aliança nacional-popular e a

sustentação democrática, na eficácia econômica do mecanismo

indutor da "substituição de importações" e no caráter derivado e

obrigatório da melhoria na distribuição da renda.

Esse modelo enfrentou sua primeira crise séria na entrada dos

anos 60, quando a oposição de esquerda se distanciou do projeto

inicial e sustentou na sua crítica ao "modelo de substituição de

exportações", o que se transformou na primeira tentativa de

reforma social e democratizante do desenvolvimentismo

juscelinista. Seu programa propunha retomar o crescimento

interrompido, conter a inflação e levar à frente programas

universalizantes de saúde e educação e de reforma dos sistemas

de propriedades urbana e agrária (proposta sintetizada, em 1963,

no Plano Trienal do ministro Celso Furtado).

Este projeto reformista de forte cunho popular foi bloqueado e

derrotado pela coalizão de poder conservadora que sustentou o

golpe de 64 e todo o período do regime militar. Foi essa nova

coalizão de poder que deu a marca autoritária e anti-social do

desenvolvimentismo dos anos 60/80. Foi ela que promoveu uma

gigantesca concentração e polarização da renda, e foi uma

resultante dessa coalizão a forma "selvagem" como o capitalismo

brasileiro viveu o seu "milagre econômico".

Desde a segunda metade da década de 70, pelo menos, que a

oposição ao regime militar, ao lado de sua crítica do autoritarismo,

veio denunciando as fragilidades, contradições e limites deste

desenvolvimentismo conservador: seu padrão de financiamento

"externalizado"; seu protecionismo muitas vezes sem critérios

estratégicos de escolha de grupos econômicos e setores

produtivos; sua incapacidade ou impotência para conglomerar e

articular estrategicamente o setor produtivo e financeiro estatal;

sua distribuição regressiva da renda; sua defesa intransigente do

monopólio da terra e dos espaços urbanos; seus sistemas mal

financiados de proteção da força de trabalho e da população

"marginal"; sua complacência diante do processo de privatização

do Estado autoritário e de seus processos decisórios; sua

fragilidade diante dos interesses privados internacionalizados etc.

Uma crítica veemente do autoritarismo, mas que soube identificar

nas "taras" do seu desenvolvimentismo o poder, a vontade e as

decisões conservadoras e muitas vezes reacionárias da coalizão

de interesses privados nacionais e internacionais que sustentaram

o regime político, mas também a estratégia de "fuga para frente"

na condução do processo do desenvolvimento. Fuga sempre

pelos caminhos de menor resistência, abertos pela conjuntura

econômica internacional e capazes de compatibilizar -ainda que

transitoriamente- os interesses heterogêneos e antipopulares de

nossas elites políticas.

Em grande medida, foi esse pensamento crítico que orientou o

novo programa de reformas esboçado na primeira metade dos

anos 80. E foi com base nele que as forças progressistas tentaram

revolucionar o desenvolvimentismo conservador, na primeira hora

da transição democrática, entre 1985 e 1988. Mas a experiência

dos anos 60 já havia ensinado e, por isso, nesta segunda

oportunidade, a convicção comum era de que as reformas e o

enfrentamento conjunto da crise da dívida externa e do novo

contexto econômico internacional requeriam uma mudança radical

das bases do poder e a construção de uma nova coalizão capaz

de redesenhar o desenvolvimento nacional com base noutro

conjunto de valores hierarquizados, a partir de um objetivo

central: o bem-estar econômico e social da população brasileira.

O mesmo objetivo que foi consagrado e detalhado pela

Constituição de 1988.

Como se sabe, essa segunda tentativa de reforma progressista do

desenvolvimentismo brasileiro também foi derrotada e destruída

pelas mesmas forças de centro-direita que haviam sustentado o

desenvolvimentismo conservador dos militares.

Em muito pouco tempo, já no processo constituinte, ocorreu a

reaglutinação dessas forças recém-derrotadas pelo movimento

democrático. Mas elas só puderam vetar o pacto social e

federativo da "Constituição Cidadã" mais tarde, quando

encontraram apoio, legitimidade e liderança intelectual num

segmento expressivo da antiga "frente democrática", que

abandonou o projeto de reformas progressistas e aderiu, de forma

preguiçosa, à crítica neoliberal de uma abstração: o

"desenvolvimentismo" em geral.

Na entrada dos anos 80, o Brasil fora submetido a um choque

gigantesco produzido simultaneamente pela alta da taxa de juros

internacional e dos preços do petróleo e pela queda do preço de

suas exportações, seguida pelo afastamento do país do sistema

financeiro internacional.

Mas, segundo essa crítica, sustentada na repetição superficial da

vulgata neoclássica, a nossa crise dos anos 80 havia sido causada

pelo "populismo macroeconômico" dos militares -que, ninguém

sabe como, ficaram subitamente populistas- e pelo

comportamento predatório de empresários "rent seeking", que

sempre estiveram onde estiveram, mas que decidiram de maneira

também surpreendente matar a própria galinha dos ovos de ouro.

Um pastiche das idéias que eram difundidas, na década de 80,

pela equipe do Banco Mundial, mas que se tornaram entre nós a

argamassa ideológica que ajudou a "recolar" a velha coalizão de

poder autoritária e anti-social, conectando-a com as idéias e o

poder articulados mundialmente em torno do Consenso de

Washington.

Foi essa crítica liberal que legitimou o descumprimento por parte

dos conservadores dos compromissos sociais e federativos que

haviam assinado junto com a Constituição de 1988. E foi esse

diagnóstico -quase ridículo- da crise que orientou o desmonte e

depois a destruição, na década de 90, do Estado brasileiro e dos

seus instrumentos de intervenção, de uma parte expressiva de suas

cadeias industriais e de boa parte da infra-estrutura construída nos

30 anos desenvolvimentistas. Por fim, ainda, foi a força declinante

destas idéias que conseguiu imobilizar a reação das classes

dominantes diante da decisão política do governo de assinar o

acordo com o FMI e o BIS, definindo de maneira rigorosa e

trimestral os objetivos e a forma como o país deverá ser

governado durante os próximos anos, independentemente de

quem o esteja administrando.

As autoridades brasileiras têm razão quando afirmam tratar-se de

um "acordo original". É de fato uma versão corrigida pelos

fracassos do FMI no Leste asiático e nesse sentido mais genérica

e preventiva, mas mais sofisticada e irreversível. Não compromete

de antemão -como em outros casos- "ativos públicos" em

pagamento direto às instituições multilaterais de crédito. Promete

US$ 25 bilhões de privatizações, que deverão ser repassados aos

credores privados, enquanto aumenta em mais de US$ 40 bilhões

a dívida externa pública a descoberto.

Mas o que é mais essencial é que, como garantia pelo empréstimo

internacional que lhe concederam, o governo ofereceu uma

transferência de "capacidade de decisão", o que transforma o

Brasil na primeira cobaia internacional de um experimento que

combina, num "mercado emergente", a aceitação contratual e

compulsiva das regras e prescrições do Acordo Multilateral de

Investimentos (o AMI, que ainda não foi assinado pelos países

desenvolvidos) com as regras já aceitas pelo Brasil da

Organização Mundial do Comércio e mais uma fórmula nova e

não constitucionalizada de dolarização da economia.

Com isto o governo proíbe-se, automaticamente, o uso de

qualquer tipo de controle do movimento de capitais, investimentos

e remessas de lucros e dividendos e, obviamente, de qualquer tipo

de política industrial ou comercial. Compromete-se, além disso,

com a automática elevação da taxa interna de juros em caso de

perda de reservas, delegando ao FMI o controle "informal" e

mensal de sua política monetária e trimestral da sua política fiscal.

Por fim, aceita repassar ao FED, o Banco Central

norte-americano, o controle de suas reservas, caso elas caiam até

a casa dos US$ 20 bilhões, como forma de evitar que o Brasil

repita o caminho seguido pela moratória russa. O país fica

dispensado de fazer ou controlar sua política monetária, fiscal,

comercial e industrial. E seria uma ingenuidade, nessas

circunstâncias, querer que o país tivesse, nessas condições, uma

política externa autônoma. A opção que o governo fez, como se

pode ver, foi absolutamente radical e dispensa a partir de agora

qualquer preocupação "boba" e "anacrônica" com assuntos do

tipo "soberania nacional". Em troca de quê? E com que

possibilidade de sucesso em termos de desenvolvimento?

Na forma como estão definidas e estabelecidas as novas regras

do "bom comportamento macroeconômico" brasileiro, rolem-se

ou não as dívidas, e volte ou não a boa vontade dos mercados, o

país será empurrado de forma apenas mais ou menos rápida, mas

inapelável, em direção a um sistema cambial que os economistas

chamam de "currency board".

Uma vez dentro desse sistema -que já está funcionando

inconstitucionalmente-, o volume do crédito interno e,

automaticamente, a variação das taxas de juros ficam

condicionados pelo volume ou escassez dos recursos externos

que entrarem no país. Um simulacro do padrão ouro aplicado

neste final de século apenas àqueles países sem condições de

participar do sistema de taxas flutuantes que impera entre as

potências econômicas. Este sistema só foi experimentado pelos

Dominions ingleses e mantido com êxito relativo, neste século, em

lugares que se converteram em praças financeiras internacionais,

como Cingapura e Hong Kong (e está agora em experiência na

Argentina).

O desenvolvimento dos países periféricos subordinados a este

novo modelo fica totalmente dependente das flutuações

internacionais dos capitais e completamente indefeso diante de

suas crises financeiras periódicas. Nesse sentido, no caso de uma

nova crise, como as de 1997 ou de 1998, sua única resposta

serão as renovadas "desconstruções" do seu sistema produtivo, a

serem induzidas por recessões cada vez mais fortes, para que

possam reduzir a produção e o emprego internos até o nível

requerido pela manutenção do equilíbrio externo, dada a oferta de

capitais do momento.

Não é necessário dizer que o funcionamento desse "modelo de

desenvolvimento" requer o isolamento dos seus administradores

com relação a qualquer tipo de demanda ou reivindicação interna,

o que supõe a despolitização radical das relações econômicas, o

enfraquecimento dos sindicatos, a fragilização dos partidos

políticos e dos parlamentos e, finalmente, a redução ao mínimo

indispensável da vida democrática.

Se o economista americano Barry Eichengreen tiver razão quando

diz que "ou se limita a mobilidade dos capitais ou se limita a

democracia", o atual governo brasileiro já fez a sua opção: e aqui,

como no caso da produção e do emprego, a governabilidade

democrática e federativa é que deverá ir sendo reduzida e se

adequando às exigências impostas pelo equilíbrio das contas

externas ou pela disponibilidade de capitais do momento. Mas,

mesmo assim, dentro desta camisa-de-força, o Brasil está

condenado, na melhor das hipóteses, a ter ciclos muito curtos de

baixo crescimento e apenas durante os períodos de

disponibilidade abundante e barata de capitais e créditos

internacionais.

Querer manter esse modelo e alcançar a um só tempo altas taxas

de crescimento é o mesmo que o círculo quadrado a que se

propôs José Bonifácio ao querer construir uma nação

independente e liberal aliada com os ingleses e os senhores de

escravos. Deu no que deu.

José Luís Fiori é doutor em ciência política pela USP, professor titular da

Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio

de Janeiro, e autor, entre outros, de "Os Moedeiros Falsos" (Ed. Vozes).

Anda mungkin juga menyukai

- Tucci-Gerenciamento Drenagem UrbanaDokumen26 halamanTucci-Gerenciamento Drenagem Urbanalaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Tucci-Gerenciamento Drenagem UrbanaDokumen26 halamanTucci-Gerenciamento Drenagem Urbanalaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Novos Estudos em Extremo OrienteDokumen183 halamanNovos Estudos em Extremo OrienteRevistasBelum ada peringkat

- Etica e Filosofia - EbookDokumen510 halamanEtica e Filosofia - EbookLu Ain Zaila100% (1)

- Educação para A Diversidade - Gênero e SexualidadeDokumen124 halamanEducação para A Diversidade - Gênero e SexualidadePós-Graduações UNIASSELVI100% (1)

- Resumo Anual HGP 6º AnoDokumen25 halamanResumo Anual HGP 6º AnoAna Pinto91% (11)

- Memória Lesbiana 41 Anos Do Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF) Entre Fato e FicçãoDokumen40 halamanMemória Lesbiana 41 Anos Do Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF) Entre Fato e FicçãoMíriam MartinhoBelum ada peringkat

- Historia Educaçao Infatil brasileira-M.Kuhlmann JRDokumen14 halamanHistoria Educaçao Infatil brasileira-M.Kuhlmann JRAndrea Gonçalves100% (1)

- A Constituicao Portuguesa de 1933 PDFDokumen21 halamanA Constituicao Portuguesa de 1933 PDFMarcelo Carvalho-Loureiro100% (1)

- 1 Avaliação de História - 4º BimestreDokumen3 halaman1 Avaliação de História - 4º Bimestreluciene100% (1)

- E-Book - Projetos de VidaDokumen15 halamanE-Book - Projetos de Vidalaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Brasil PrefacioDokumen5 halamanBrasil Prefaciolaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Montanaro-2022-City Branding, Financeirização e Mercadificação Da CidadeDokumen19 halamanMontanaro-2022-City Branding, Financeirização e Mercadificação Da Cidadelaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- morcuende-2021-BEHIND THE ORIGINS OF SOCIO-SPATIAL FRAGMENTATIONDokumen12 halamanmorcuende-2021-BEHIND THE ORIGINS OF SOCIO-SPATIAL FRAGMENTATIONlaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- REC 6.2 08 A Globalizacao e Seus Maleficios A Promessa Nao Cumprida de Beneficios GlobaisDokumen8 halamanREC 6.2 08 A Globalizacao e Seus Maleficios A Promessa Nao Cumprida de Beneficios GlobaisGabrielMicherifBelum ada peringkat

- Ianni-1996-Globalizazao e ImperialismoDokumen4 halamanIanni-1996-Globalizazao e Imperialismolaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- ANDRADE - EO-pap-Revolução Boliviana Continuidades e RupturasDokumen4 halamanANDRADE - EO-pap-Revolução Boliviana Continuidades e Rupturaslaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Deak - A Cidade Do Burgo A MetropoleDokumen13 halamanDeak - A Cidade Do Burgo A Metropolelaercio.monteiro4419Belum ada peringkat

- Prova Ciências Humanas e Sociais UEMS 2008Dokumen13 halamanProva Ciências Humanas e Sociais UEMS 2008Luiz Fernando DuarteBelum ada peringkat

- SSE BQ História 5A SRDokumen54 halamanSSE BQ História 5A SRAthila Humberto100% (1)

- Aula ExtraDokumen57 halamanAula ExtraRicardo BorgesBelum ada peringkat

- A Reforma Agrária No BrasilDokumen5 halamanA Reforma Agrária No BrasilnicoleBelum ada peringkat

- Pensamento Feminista Brasileiro - Formação e ContextoDokumen1 halamanPensamento Feminista Brasileiro - Formação e ContextoLuizAugustoBelum ada peringkat

- Questao Objetivas Populismo 1Dokumen16 halamanQuestao Objetivas Populismo 1Raissa MirandaBelum ada peringkat

- Apostila Completa Políticas Educacionais 1Dokumen98 halamanApostila Completa Políticas Educacionais 1vanobis31Belum ada peringkat

- Memórias Da Repressão: Relatório Da Comissão Municipal Da Verdade de Juiz de ForaDokumen274 halamanMemórias Da Repressão: Relatório Da Comissão Municipal Da Verdade de Juiz de ForaSabrina CarterBelum ada peringkat

- Portugues Clio 2019Dokumen9 halamanPortugues Clio 2019Leandro CardosoBelum ada peringkat

- Gilberto CalilDokumen27 halamanGilberto CalilDaianaBarriosBelum ada peringkat

- Schwartzman - As Bases Do Autoritarismo BrasileiroDokumen9 halamanSchwartzman - As Bases Do Autoritarismo BrasileiroEmanuelle TorresBelum ada peringkat

- Introdução A Literatura Contemporânea BrasileiraDokumen2 halamanIntrodução A Literatura Contemporânea BrasileiraJoão Pedro MottaBelum ada peringkat

- Programa Leite Das Crianças - SOBER2022 Dalila HennelDokumen20 halamanPrograma Leite Das Crianças - SOBER2022 Dalila HennelDalilaAnalyBelum ada peringkat

- Vivências E Memórias Da I Guerra Mundial: O Capitão Lage. Biografia E HistóriaDokumen22 halamanVivências E Memórias Da I Guerra Mundial: O Capitão Lage. Biografia E HistóriaFernandes RibeiroBelum ada peringkat

- Aula em Power Point - Resgate Histórico Da Saúde No Brasil - 2021-1Dokumen19 halamanAula em Power Point - Resgate Histórico Da Saúde No Brasil - 2021-1Kamilly PittolBelum ada peringkat

- Artigo - O Poder Judiciário Na Republica-Autoritarismo e Interesses OligarquicosDokumen13 halamanArtigo - O Poder Judiciário Na Republica-Autoritarismo e Interesses OligarquicosThales LordãoBelum ada peringkat

- Plano de AulaDokumen3 halamanPlano de AulaLeia GalvinoBelum ada peringkat

- TCC Serviço Social e Terceiro SetorDokumen75 halamanTCC Serviço Social e Terceiro SetorAlba Dantas Kliemann0% (1)

- Escola Que Protege Enfrentando A Violência Contra Crianças e AdolescentesDokumen91 halamanEscola Que Protege Enfrentando A Violência Contra Crianças e AdolescentesMonicadaSilvaBelum ada peringkat

- NOTA - BUSCA E APREENSÃO - EMPRESÁRIOS23082217h48mDokumen29 halamanNOTA - BUSCA E APREENSÃO - EMPRESÁRIOS23082217h48mPierreBelum ada peringkat

- O Gestor Publico Frente A Sociedade DemocraticaDokumen7 halamanO Gestor Publico Frente A Sociedade DemocraticaJoão de JessicaBelum ada peringkat

- 3 °bimestre Questões para o Provão, História 1°anos.Dokumen3 halaman3 °bimestre Questões para o Provão, História 1°anos.Rafael RibeiroBelum ada peringkat