Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air

Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air

Diunggah oleh

la alimudin saba0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

14 tayangan25 halamanJudul Asli

468. Panduan_pengendalian_dan_pemulihan_ekosistem_mata_air

Hak Cipta

© © All Rights Reserved

Format Tersedia

PDF atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

14 tayangan25 halamanPanduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air

Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air

Diunggah oleh

la alimudin sabaHak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd

Anda di halaman 1dari 25

PANDUAN PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN.

OEM

Pusat Fengendatian Kerusakan Keanekaragaman Hayat!

BAPEDAU

200)

KATA CENGANTAR,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

perkenan-Nyalah, kami dapat menyelesaixan penyusunan buku “Panduan

Pengendalian Dan Pemulihan Ekosistem Mata Air”. Penyusunan buku ini

merupakan salah satu hasil kegiatan di Unit Kerja Pusat Pengendalian Kerusakan

Keanekaragaman Hayati - BAPEDAL.

Panduan Pengendalian Dan Pemulihan Ekosistem Mata Air ini diharapkan

dapat memberikan arahan dan panduan bagi pengelolaan mata air dan

Pengendalian kerusakan ekosistem mata untuk mewujudkan sistem pendayagunaan

mata air yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat menjadi

bahan acuan bagi berbagai pihak dalam mengelola mata air di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

Penyusunan buku ini, terutama kepada Dr. Prastowo, Drs. Dibyo Sartono dan Dr.

Hamonangan Siregar, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

per satu.

Akhimya, kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Jakarta, Desember 2001

Pusat Pengendalian Kerusakan

Keanekaragaman Hayati

BAPEDAL

eee .

‘Pundzan Pengendation dan Pemabban Uhoristem Mata fir "

Pusat Prugendelion Kmsakce Keasekero gre Hayati

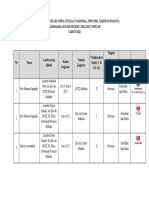

Daftar isi

HALAMAN JUDUL .

KATA PENGANTAR

DAFTAR IST ...

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH ...

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

BABII PROFIL EKOSISTEM MATA AIR .

2.1 Definisi dan Pengertian

2.2 Karakteristik Mata Air

2.3 Manfaat dan Fungsi Mata Air ..

2.4 Kondisi dan Tingkat Kerusakan Mata Air ..

2.5 Pengelolaan Ekosistem Mata Air ....

BAB FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN

qr EKOSISTEM MATA AIR.

3.1 Faktor Alam ....

3.2 Faktor Sosial Ekonom

3.3 Faktor Sosial Budaya

BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN MATA AIR

4.1 Aspek Pemanfaatan

4.2 Aspek Konservasi

4.3 Aspek Sosial ....

4.4 Aspek Legalitas

BABV PROGRAM AKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN MATA AIR,

5.1 Inventarisasi Potensi Mata Air .

5.2 Pendayagunaan Mata Air ..

5.3 Perijinan, Pengawasan dan Pemantauan

5.4 Konservasi Mata Air

Pandan Peagendilian dan Penubhan kosister Mata Air

Pusat Pengendalian Kprusaken Keanekgrogaman Hayat

FEO © O@NDAWW NNEm

Be ee

ao

ee

aOaaa

17

17

18

18

19

itt

BABI

PENDAHULUAN

ee

1.1. Latar Belakang

Air merupakan salah satu unsur kehidupan yang

Sangat penting, baik bagi manusia, flora, fauna,

dan makhluk hidup lainnya, Manusia

memeriukan air tidak hanya sebagai zat

makanan untuk mendukung metabolisme tubuh,

melainkan juga untuk kepentingan lainnya.

Penyediaan air untuk kehidupan di bumi

diatur/mengikuti suatu sikdus hidrologi, yaitu

suatu sikus yang menggambarkan sirkulasi air secara terus-menerus malalui

proses alami. Meialui sikius ini suplai air yang tersedia bagi manusia dan

Seeesenre: Rainy Capt peroies cet 2 sumber, yaitu air permukaan dan air

Sumberdaya air mempunyai manfaat yang tidak terhingga dalam menunjang

pembangunan nasional. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung

antara lain adalah untuk keperluan rumah tangga (domestik), industri dan

perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, pembangkit

listrik, dan pariwisata. Pemenuhan kebutuhan air untuk layanan tersebut

memeriukan upaya pengembangan sumberdaya air, salah satunya adalah

mata air. Pengembangan sumberdaya air (khususnya mata air) memeriukan

adanya konsepsi, perencanaan, perancangan, konstruksi, serta operasi dan

pemeliharaan fasilitas-fasilitasnya, sehingga dapat dimanfaatkan dan

dikendalikan dengan sebaik-baiknya.

Pada saat ini kondisi mata air diberbagai wilayah di Indonesia telah

mengalami perubahan/penurunan debit maupun kualitasnya. Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah akibat penggundulan

hutan dan berubahnya fungsi daerah resapan. Sebagai akibatnya, air hujan

yang turun ke bumi sebagian besar mengalir sebagai aliran permukaan (/un-

of}, dan hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam tanah untuk kemudian

mengalir sebagai aliran air tanah. Beberapa indikator kerusakan derah

resapan air maupun daerah tangkapan hujan diantaranya adalah banjir,

kekeringan, sedimentasi, tanah longsor, penurunan muka air tanah, rusaknya

Penden Jeagradaiion dan franiian tdpeniem Mata Me

Pusat Fregredaian Keraaten Kpamkeragoman Kirpan

keanekaragaman hayati, dan menurunnya debit mata air sebagai akibat

terganggunya fungsi penutupan lahan di daerah hulu.

Pemanfaatan mata air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara

bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun

generasi mendatang. Oleh karena itu pemanfaatan mata air dan pengendalian

ekosistemnya perlu diatur, agar diperoteh cara atau sistem Pemanfaatan yang

optimal bagi kepentingan kehidupan yang berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan arahan

dan panduan pengelolaan mata air dan Pengendalian kerusakan ekosistem

mata air, untuk mewujudkan sistem pendayagunaan mata air yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1,3. Sasaran

1. Memberikan gambaran tentang profil ekosistem mata air di Indonesia,

meliput! karakteristk, manfaat dan fungsi, kondisi dan tingkat kerusakan,

serta pengelolaan ekosistem mata air saat ini.

2. Identifikasi faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan ekosistem mata

air, mencakup faktor alam, sosial-ekonomi, dan faktor sosial-budaya.

3, Merumuskan pendekatan, strategi, dan program aksi dalam pengelolaan

mata air dan pengendalian kerusakan ekosistem mata air.

Pandaan Cengendatian dan Pemultan € kgsistem Mata fir

Pusat Peapendalian Kerasaken Keanckerapaman Hayats

BAB IT

PROFIL EKOSISTEM MATA AIR

a i es ee Se

2.1, Definisi dan Pengertian

Ekosistem mata air merupakan salah satu

ekosistem lahan basah dan seringkali sebagai

Permulaan dari sebuah aliran sungai. Sumber

air ekosistem tersebut adalah aliran air tanah

yang muncul ke permukaan tanah secara

alami, yang disebabkan oleh terpotongnya

aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat

dan kelvar dari batuan. Pada umumnya mata

air muncul di daerah kaki perbukitan atau

bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran.

Hampir semua air tanah berasal dari air hujan dan relatif sedikit dari sumber

lain. Berdasarkan jenis sumber air tersebut maka air tanah dikelompokkan

dalam 4 tipe yaitu :

1, Air meteorik ; Air ini berasal dari atmosfer dan mencapai zona saturasi

baik langsung atau tidak langsung yaitu dengan cara infiltrasi pada

permukaan tanah atau melalui kondensasi uap air. Sedangkan secara

tidak langsung melalui rembesan karena muta air tanah yang lebih rendah

dan air permukaan.

2. Alr Juvenil : Penambahan air ke zona saturasi dari bagian yang dalam

ari kulit burni yaitu air magma, vulkanik dan kosmik,

3. Air Rejuvenil : Air yang berasal dari siklus hidrologi dan digunakan

sementara untuk pelapukan atau lain proses dan kemudian kembali be

siklus dengan cara metamorfisme, kompaksi atau proses sejenis.

4. Air Konat : Air yang terdapat pada batuan sedimen dan wulkanik pada

Saat pembentukannya. Pada urmumnya air ini mengandung mineral yang

tinggi dan salinitas yang lebih besar dari air laut.

Air tanah mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah.

(aerah yang lebih tinggi merupakan daerah resepan atau recharge arez dan

Pinna Seared an Teele Ci geetom Masta the

Pusat Pngendadon Kermakon Kameterageman Hires

(yang saturated) menuju muka air tanah. Bila hal ini terjadi maka timbul mata

‘air atau spring dan rembesan atau seeps. Air dari spring atau seeps tersebut

tir ke badan air tawar misainya danau, sungai atau ke laut.

Diperkirakan sekitar 98% dari seluruh air tawar yang terdapat di bumi berada

di bawah permukaan, di dalam rongga-rongga batwan dan benda butiran.

Sedangkan sisanya 2% terdapat di danau, waduk dan sungal. Peranan mata

air dalam

ini,

E

hhidrolog! dapat dilinat dalam bagan alir pada gambar dibawah

2.2 Karakteristik Mata Air

Air di dalam tanah dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifat kesamaan umum

dan keadaan-keadaan spesifik. Penggolongan wilayah tersebut penting untuk

tujuan perbandingan dan pemerian dan dapat memberi pengarahan terhadap

kerangka eksplorasi meskipun terdapat variasi-variasi secara lokal. Dasar-dasar

Penggolongan air tanah ke dalam wilayah air tanah adalah kesamaan umum

dan karakteristik kejadian yang meliputi :

Paniasn Crediton da Sresien .fjeutom Mata ee

‘Eset Praendation Krenaen Kramctarngemen Hiatt

Morfologi

Dataran, pegunungan, kerucut gunung api, pantai dan sebagainya

4 Geologi

Macam batuan pengandung air, bentuk-bentuk —struktur yang

mengendalikan.

Beberapa contoh wilayah air tanah :

1. Wilayah aluvial pantai : medan datar, air tanah dangkal, dengan sistem

tekanan rendah kemungkinan penetrasi air asin, aquifer sering berbentuk

fensa dari kerikil-pasir lepas dengan sungai, misainya dataran pantai utara

pulau Jawa.

2. Wilayah kipas aluvial : medan miring melandai membentuk apex di hulu

dan melebar ke bawah, sistem tekanan sedang, aquifer/aquiclude miring

ke hilir dan membagi ke hulu, basement dangkal di hulu, aquifer dapat

sangat kasar dan permeabel, misalnya daerah kipas aluvial Bogor dan

Bandung Utara.

3. Wilayah cekungan gunung api : cekungan diantara gunung api, aquifer

dan aquicude hampir sama dengan kipas aluvial, terdiri dari produk

gunung api, tertransportasikan (lahar, kerikil, pasir, lempung), misainya

Cekungan Bandung, Garut, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Malang dan

Jember.

4. Wilayah pegunungan plateau : meadan terjat berlembah-lembah,

catchment area sempit, aquifer horizontal atau melipat lemah, air tanah

dalam dan umumnya sukar didapat, misalnya pegunungan setatan Jawa

Barat dan selatan Jawa Timur.

5. Wileyah pegunungan antikdinorium : medan bergelombang dengan bukit-

bukit memanjang, aquifer dalam batuan sedimen pervious, didasar sinklin

atau puncak antikiin, air termineralkan, air tanah sering dalam. Endapan di

bidang unconformity dapat berpotensi, misalnya zona Bogor, atau

pegunungan zona Rembang, zona Kendeng.

6. Wilayah pegunungan karst : medan berbukit-bukit kecil dengan dolina,

terdiri dari bukit-bukit gamping, banyak kekar, sungai-sungai bawah

permukaan, air tanah dalam, dikendalikan oleh adanya retakan dalam

gamping dan penyebaran lapisan aquiclude, misalnya pegunungan Seribu.

Secara ringkas komponen mata air terdiri atas 4 unsur, yaitu :

1. Wilayah/daerah resapan air (recharge area).

2. Proses resapan ke dalam bumi

3. Struktur lapisan dan patahan-patahan bumi

4. Wilayah keluarnya air tanah sebagai mata air (discharge area)

Pandvan Pengendabin dan Vemuban Ekgristem Mata fir

Paset Pengendabian Kerasakon Keanekaraqaman Hayat

2.3.

Dilihat dari lokasi pemunculan/penyebarannya, mata air yang umum dijumpai

di Indonesia berasal dari mandala airtanah gunungapi strato, mandala

airtanah perbukitan bergelombang, dan mandala airtanah dataran. Menurut

Jenisnya, mata air dapat dikelompokkan ke dalam 3 Jenis mata air, yaitu :

1. Mata air depresi (depresion springs) terbentuk karena aliran air tanah

memotong permukaan tanah.

2. Mata air rekahan/struktur sesar (fracture/fault springs) muncul dari

struktur rekahan atau jalur sesar.

3. Mata air kontak (contact springs) muncul pada kontak batuan

impermeable (batuan tersier) dan batuan permeable (batuan kuarter).

Kualitas mata air sangat dipengaruhi oleh jenis aliran airtanah sebagai sumber

mata air. Kualitas air mata air yang berasal dari aliran airtanah tertekan

(confined aquifer) relatif lebih baik dibanding dengan kualitas air mata air

yang berasal dari aliran airtanah bebas (unconfined aquifer).

Manfaat dan Fungsi Mata Air

Pemanfaatan mata air dapat dikelompokkan dalam 3 kategori :

1. Pemanfaatan dengan cara pengambilan, misalnya bagi peruntukan

domestik, irigasi dan industri

2, Pemanfeatan tanpa pengambilan, misalnya bagi peruntukan PLTA,

rekreasi, perlindungan satwa liar.

3. Tanpa pemanfaatan, misalnya penguapan air,

Mata air di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk setempat

secara langsung, baik untuk keperluan domestik mapun untuk

Pertanian/perikanan. Beberapa mata air dengan debit yang relatif besar telah

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, sarana air bersih (PDAM), kolam

renang (wisata), dan industri air minum dalam kemasan.

Upaya pemanfaatan mata air yang umum dilakukan adatah dengan melakukan

Penurapan mata air, yaitu dengan cara membangun infrastruktur bangunan

Penangkap mata air (6ron capturing), jaringan (pipa) transmisi, dan bangunan

reservoir distribusi. Debit yang dimanfaatkan pada umumaya adalah debit

alamiah, yaitu debit mata air yang dapat ditangkap tanpa adanya rekayasa

teknik untuk menambah debit tersebut. Pada unit (pengguna mata air)

tertentu, selain penurapan atau penangkapan mata air, dilakukan pula

Pemboran/pemompaan tambahan untuk meningkatkan/memperbesar debit

air.

Candas Pengendalian dan Peruldian Ekgeittem Mata Air

Pusat Veapendalian Kerusakan Keanckeragaman Jiayati

2.4

Apabila dikaitkan dengan siklus hidrologi, upaya penurapan mata air yang

berwawesan jingkungan adalah penurapan mata air yang hanya

mengandalkan debit alamiah yang ada. Rekayasa teknik untuk menambah

debit meta air dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan antara debit

imbuhan (recharge) dan debit lepasan/pemanfaatan (discharge). Debit

pemanfaatan mata air yang melebihi debit imbuhan akan menyebabkan

terganggunya kelangsungan pemanfaatan mata air dimasa mendatang.

Kondisi dan Tingkat Kerusakan Mata Air

Masuknya air, yaitu : penetrasi air hujan ke dalam air tanah; perembesan

alamiah ke dalam tanah dari air danau, sungai dan sebagairya; perembesan

buatan ke dalam tanah dan air irigasi, waduk, sawah dan sebagainya;

pemasukan air tanah bebas dan artois dari daerah sekitarnya.

Keluarnya air, yaitu : rembesan keluar dan mata air dari air tanah bebas, run

off, evaporasi, transpirasi, dan dari drainase; keluarnya air dari mata air

melalui sesar pada air artois, rembesan melalui daerah baweh; keluarnya air

secara buatan dengan pemompaan; discharge bawah permukaan dari air

tanah bebas dan artois ke arah bawah.

Faktor-faktor geologi (jenis batuan, struktur geologi), morfologi, pelapukan,

iklim, vegetasi dan campur tangan manusia akan berpengaruh besar terhadap

kesetimbangan tersebut. Suatu daerah merupakan cekungan air tanah yang

baik bila ground water increment lebih besar dari ground water decrement.

Kondisi daerah resapan (recharge area) sangat berpengaruh terhadap debit

mata air dan kualitas aimya. Tata guna lahan Pada daerah ini berpengaruh

langsung terhadap bagian air hujan yang masuk ke dalam tanah sebagai

aliran airtanah (sumber mata Pada seat ini, beberapa daerah resapan

mata air (khususnya di P. Jawa) telah Mmengalami kerusakan yang

mengkhawatirkan. Beberapa mata air di daerah Bogor, Purwokerto, dan

Malang telah mengalami penurunan debit bila dibandingkan dengan kondisi

debit tahun 1970an. Apabila kondisi ini tidak diperhatikan, dalam arti tidak

ada upaya pengendalian kerusakan ekosistem mata air, maka dapat

dipastikan bahwa pemanfaatan mata air di masa mendatang akan terganggu.

Penurunar/hilangnya debit mata air juga berarti kerusakan ekosistem mata

air secara keseluruhan sebagai salah satu ekosistem lahan basah,

Pandvan Pengendalian dan Pemutiban Ckgsstem Mata Air

at aie

Keresakon Keanekaragaman Hayati

2.5. Pengelolaan Ekosistem Mata Air

Untuk kepentingan perlindungan mata air, maka pertu diketahui besarnya

pemanfaatan yang sesuai atau safe yield dengan pemompaan air tanah.

Untuk tujuan tersebut peru dilakukan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Melakukan perhitungan neraca air untuk air tanah tersebut dan ditentukan

besarnya pemanfaatan yang sesuai dengan besarnya sirkulasi air tanah

berdasarkan hasil perhitungan neraca air tersebut. Juga diperkirakan

Pengaruh yang terjadi jika diadakan pemompaan lebih.

2. Di daerah pemanfaatan air tanah yang utama dipasang sistem

Pengamatan permukaan air tanah. Besarnya pemanfaatan air tanah itu

dibandingkan dengan hasil pengamatan air tanah. Jika terdapat keadaan

dimana permukaan air tanah itu menurun, maka harus diadakan

Peramalan mengenai penurunan permukaan air dan Pengeringan mata air

di kemudian hari berdasarkan kecepatan penurunan dan lain-lain sifat

aquifer.

Panduan Pengendalin dam Pemubhan Ekgrstem Mata fir

‘Pusat Pengendlalion Kerusaken Keanckaragrman Hayat

BAB IIT

FAKTOR- FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM

MATA AIR

wvewrmaon Keberadaan mata air sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor sekitarnya, baik yang bersifat “independen”

maupun yang “dependen”, baik yang bersifat

Positif/mendukung terhadap peningkatan —fungsi

ekosistem mata air maupun yang bersifat negatif atau

mengancam/merusak bahkan mematikan debit mata

air. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat

dikategorikan sebagai berikut :

1. Faktor alam, yakni faktor yang merupakan proses alam balk karena

gerakan bumi maupun proses ekologis dan geologi lannya.

2. Faktor sosial ekonomi, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan

manusia dalam memperlakukan ekosistem mata air dalam rangka

memenuhi kebutuhan ekonominya.

3. Faktor sosial budaya, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan

manusia/masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budayanya

diwilayah ekosistem mata air.

Faktor-faktor diatas dapat bersifat positif kepada ekosistem mata air maupun

bersifat negatif sampai dengan hilangnya/keringnya mata air.

3.1. Faktor Alam

Gerakan evolusi bumi sangat berpengaruh kepada mata air, karena pada

dasarnya mata air terjadi karena adanya lapisan air pada struktur lapisan-

lapisan bumi yang karena adanya celah, patahan, atau retakan lapisan kedap

air yang melingkunginya, terjadilah mata air. Gerakan bumi ini dapat

mengakibatkan menurun atau hilangnya mata air, namun cepat pula

memunculkan mata air baru di tempat lain. Gerakan bumi ini bersifat

“independent” dan secara sadar manusia tidak dapat

mempengaruhi/mengendalikannya.

Salah satu upaya untuk dapat menata dan memprediksi keberadaan mata air

tersebut adalah dengan mempelajari struktur dan susunan tanah yang ada

disekitar mata air tersebut (ekosistem) sehingga dapat dilakukan prediksi

Puaduas Dragredabian Gon Pemasihan hosisiem Mate Ri °

‘Pusat Prnpendahian Kerasakes Keone gragemax Hayati

BAB IIT

FAKTOR- FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM

MATA AIR

ee ee

===eees MKeberadaan mata air sangat dipengaruhi oleh faktor-

F: . faktor sekitamya, balk yang bersifat “independen”

as maupun yang “dependen”, baik yang bersifat

positif/mendukung terhadap peningkatan fungsi

ekosistem mata air maupun yang bersifat negatif atau

mengancam/merusak bahkan mematikan debit mata

air, Secara umum faktor-faktor tersebut dapat

dikategorikan sebagai berikut :

1. Faktor alam, yakni faktor yang merupakan proses alam baik karena

gerakan bumi maupun proses ekologis dan geologi lannya.

2 Faktor sosial ekonomi, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan

3. Faktor sosial budaya, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan

manusia/masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilal budayanya

diwilayah ekosistem mata air.

Faktor-faktor diatas dapat bersifat positif kepada ekosistem mata air maupun

bersfat negatif sampai dengan hilangnya/keringnya mata air.

3.1. Faktor Alam

Gerakan evolusi bumi sangat berpengaruh kepada mata air, karena pada

dasarnya mata air terjadi karena adanya lapisan air peda struktur lapisan-

lapisan bumi yang karena adanya celah, patahan, atau retakan lapisan kedap

air yang melingkunginya, terjadilah mata air, Gerakan bumi ini dapat

mengakibatkan menurun atau hilangnya mata air, mamun cepat pula

Memunculkan mata air baru di tempat lain. Gerakan bumi ini bersifat

“independent” dan secara sadar manusia tidak dapat

mempengaruhi/mengendalikannya.

Salah satu upaya untuk dapat menata dan memprediksi keberadaan mata air

tersebut adalah dengan mempelajari struktur dan susunan tanah yang ada

disekitar mata air tersebut (ekosistem) sehingga dapat dilakukan prediksi

Pandaan Pregradaiion din Premiiian ¢Eieelem Mata Me ,

(Puss Trmgemialion Kratos Keametaraguman drsati

3.2.

Pusat

mengenai masa keberadaannya (life time), kapasitasnya dan kualitasnya.

Dengan demikian perencanaan pemanfaatannya dapat didekati meskipun

dengan pengertian bahwa faktor alam adalah “independent”

Faktor alam lain yang sangat berpengaruh terhadap ekosistem mata air

adalah faktor iklim dan cuaca yakni pergiliran antara musim kemarau dan

musim hujan serta prakiraan cuaca hujan. Kalau terjadi pergeseran musim

kemarau lebih panjang daripada musim hujan dan adanya prakiraan bahwa

deras hujan lebih kecil dan biasanya maka dapat diprediksi bahwa mata air

akan mengecil. Faktor ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah

tangkapannya termasuk pola pengelolaan atau pemanfaatan wilayah tersebut.

Faktor Sosial Ekonomi.

Faktor sosial ekonomi adalah faktor yang terjadi sebagai hasil perbuatan dan

pemikiran manusia/masyarakat dalam menyikapi dan memanfaatkan mata air

dan ekosistemnya. Kita sadari bahwa keberadaan mata air tidak lepas dari

alam sekelilingnya (ekosistem) dan terjadinya mata air adalah hasil dari suatu

rangkaian proses yang panjang yang tidak dapat dikendalikan manusia.

Kekurangan pengertian dan kesalahan dalam penafsiran yang mengakibatkan

kesalahan perlakuan terhadap mata air dan ekosistemnya sangat menentukan

keberadaan mata air itu sendiri. Adanya pemahaman yang salah dan adanya

tekanan kebutuhan ekonomi yeng mendesak sering melahirkan tindakan-

tindakan yang membahayakan, merusak bahkan menghilangkan mata air.

Beberapa tindakan masyarakat yang menonjol dalam hal ini antara lain :

1. Pemanfeatan Jahan yang tidak sesuai dengan fungsinya dimana

seharusnya daerah tersebut selalu tertutup hijauan, diubah menjadi

wilayah pertanian semusim, pemukian atau industri sehingga kemampuan

serap wilayah tersebut berkurang dan air hujan tidak masuk kedalam

tanah tetapi mengalir sebagai air permukaan yang disamping menjadikan

tidak terisinya akuifer-akuifer mata air juga dapat mengakibatkan

rusaknya daerah tersebut.

2. Perubahan bentang alam sehingga terjadi perubahan struktur tanah/bumi

yang mengakibatkan perubahan patahan lapisan bumi sehingga merusak

lapisan air dan kedap air yang dapat mematikan mata air.

3. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali sebagai akibat meningkatnya

kebutuhan air karena Perkembangan konsumsi atau industri. Pada

10

enclvan Congendatian dan Vomlian CKgsistem Mata fir

‘Cengendahian

Kerasakan Keanekaragaran Hyatt

dasarnya mata air akan aman bila jumlah yang dipergunakan adalah

sesuai atau di bawah kemampuan debit mata air namun sering terjadi

karena kebutuhan ekonomi, pengambilan dilakukan melebihi debit yang

ada, sehingga debit air dalam akuifer akan tersedct keluar secara paksa

dan tidak seimbang dengan jumlah pengisian akuifer, yang berakibat

mengecil/matinya mata air.

4. Mata air dapat pula rusak oleh kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan

Pencemaran baik diwilayah resepan maupun didaerah sekitar mata air,

sehingga meskipun debit tetap tidak berkurang nanum kualitas air akan

Menurun tercemar bahkan dapat menimbulkan wabah penyakit.

3.3 Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat, sering terjadi adanya penilaian-penilaian sumberdaya

alam bukan hanya dari visi ekologis atau ekonomis saja, tetapi dapat pula

Mmemuat nilai-nilai religio magis, budaya, dan kebudayaan. Suatu mata air

dapat menjadi penting ecara social budaya hanya karena kepercayaan dapat

membuat awet muda, perkasa, atau hal-hal lain yang tidak logis. Pada

beberapa mata air karena komposisi kandungan mineralnya mempunyal daya

penyembuhan beberapa penyakit terutama penyakit kulit dapat seketika

menjadi terkena! dan banyak dikonsumsi masyarakat.

Adanya hal-hal ini walau dengan tidak sengaja melakukan perusakan terhadap

mata air dan ekosistemnya namun dapat menjurus kepada kecenderungan

perusakan karena :

1. Konsumen tidak hanya masyarakat sekitar namun datang dari luar daerah

sehingga bias terjadi pengambilan air yang melebihi debitnya.

2. Kedatangan konsumen dari luar daerah sering mengakibatkan keperluan

akomodasi, konsumsi makanan dan sebagainya yang dapat mendorong

terjadinya perubahan pemanfaatan ekosistemnya sehingga _ terjadi

degradasi yang berakibat kepada mata air itu sendiri.

3. Pengaturan yang kurang baik dengan adanya peningkatan pemanfaatan itu

dapat menimbulkan polusi yang tidak terkendali terhadap mata air itu

sendiri.

Kecuali faktor alam yang memang bersifat “independent” faktor sosial

ekonomi dan sosial budaya pada dasarnya lebih banyak bisa dikendalikan dan

diatur secara baik sehingga mata air akan berfungsi baik selama mungkin.

Pondean Ceagendaion dan Prmubihan kerictem Mata fir

Pusat Pengeadaian Kerusakon Kane groggman Hayati

Pusat

Mengingat bahwa pada dasarnya mata air adalah milik “publik” maka

sebaiknya pengelolaan mata air merupakan pengelolaan Partisipatif seluruh

“stakeholders' mulai di daerah tangkapan sampai dengan masyarakat

Pengguna hanya dengan cara ini, asal bukan karena faktor alam yang

‘independen” mata air dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Gancluon Vengeadatian dan Pemalian €Rgsister Mata Air R

Pengendabin

Kemsaken KeaneKeragaman Hiryati

BABIV

STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN

MATA AIR

4.1, Aspek Pemanfaatan

Penyusunan perencanaan pemanfaatan mata air untuk memenuhi kebutuhan

tertentu, dilakukan dengan mempertimbangkan :

@Kebutuhan mata air jangka panjang, berdasarkan kondisi

pemanfaatan yang telah ada dan rencana pengembangan mata air

di masa mendatang, sehingga dapat didayagunakan secara

berkelanjutan.

Debit mata air yang keluar secara alamiah, yang ditangkap dengan

teknis penurapan yang benar.

¢@Kemanfaatan untuk masyarakat, dengan pengertian bahwa selain

manfaat' ‘finansial, pemanfaatan mata alr juga herus tetap

memberikan manfaat sosial, khususnya masyarakat yang telah

memperoleh manfaat sebelum mata air dikembangkan.

@Konservasi daerah resapan, untuk menjamin keberlanjutan

pemanfaatan mata air.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 1982 tentang Tata

Pengaturan Air, maka urutan prioritas peruntukan pemanfaatan mata air

adalah sebagai berikut :

Air minum

. Air untuk rumah tangga

Air untuk peternakan dan pertanian sederhana

Air untuk industri

Air untuk irigasi

. Air untuk pertambangan

’.. Air untuk usaha perkotaan

. Air untuk kepentingan lainnya.

PNW AWE

an duan Pengeadalicn dan Pousiban Ulgeistom Mata Fie

Pusat Pengendatian Kerusakn Keenek erogamas Hisyati

Namun demikian prioritas peruntukan mata air ini dapat disesuaikan dengan

mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum serta kondisi spesifik

setempat.

Gamer, frmampungan Air

Aspek Konservasi

Upaya konservasi ekosistem mata air sangat

diperlukan untuk menjamin keberlanjutan

Pendayagunaan mata air serta mencegah dan

Menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan

akibat kegiatan eksploitasi mata air. Dengan

pemanfaatan secara bijaksana diharapkan

ketersediaan debit mata air mapun kyalitasnya

dapat terjamin, baik untuk masa kini maupun

untuk masa mendatang. Setiap pemegang Ijin

pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi mata air sesual dengan

fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang

bersangkutan.

Upaya konservasi mata air yang sangat penting untuk dilakukan adalah

rehabilitasi dan konservasi daerah resapan. Hal ini mengingat bahwa potensi

suatu mata air sangat ditentukan oleh kondisi bio-fisik daerah resapan, yang

Menjamin adanya aliran airtanah sebagai sumber utama dari mata air yang

bersangkutan. Apabila tata guna lahan pada daerah resapan tidak tertutup

leh vegetasi yang memadai, maka curah hujan yang turun pada daerah

resapan sebagian besar akan dialirkan sebagai limpasan (aliran permukaan|

Dengan demikian bagian hujan yang masuk ke dalam tanah yang mengisi

aliran air tanah yang akan muncul sebagai mata air, akan semakin berkurang.

Penchiee Pemgredalion dan rman Tlprwsre ate ar

‘Pusat Prnradatian Kerasahee Keeaekeragmmae Sirti

4.3.

Candivon Ceagendabion dau Comalian Ekgsisien Mata jit

Rehabilitasi dan konservasi daerah resapan harus dilakukan secara tepat,

yaitu pada wilayah yang harus dilindungi atau dikelola , yang telah ditentukan

berdasarkan delineasi daerah resapan. Salah satu kendala yang ada di

lapangan dalam upaya konservasi mata air adalah dalam hal status

pemilikan/pengelolaan lahan. Kepemilikan/pengelolaan daerah resapan

maupun daerah sekitar mata air biasanya mencakup areal yang relatif luas

dan melibatkan masyarakat banyak. Oleh karena itu, disamping pendekatan

teknis, dalam pelaksanaan konservasi mata air pertu dilakukan pendekatan

sosial, agar upaya konservasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan

efisien,

Aspek Sosial

Untuk mewujudkan agar pendayagunaan mata air dapat memberikan manfaat

sebesar-besarnya untuk masyarakat, maka perencanaan pemanfaatan mata

air harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan faktor-

faktor teknis, finansial, sosial, dan pertimbangan lingkungan. Proses

penyusunan pemanfaatan mata air harus dilakukan dengan melibatkan :

1, Masyarakat dan atau pihak-pihak pengguna mata air sebelum mata air

yang bersangkutan dikembangkan.

2. Masyarakat di sekitar mata air (radius 200 meter), baik yang bermukim

maupun yang menggarap/mengelola lahan.

3. Masyarakat dan atau pihak-pihak di daerah resapan.

4. Pemerintahan Desa setempat, baik di sebelah hulu (up-stream) maupun di

sebelah hilir (down-stream) mata air.

Seperti_halnya proses penyusunan pemanfaatan mata air, penyusunan:

Program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan mode!

Partisipastif, untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak

yang terkait terhadap pelestarian ekosistem mata air. Upaya pemanfaatan

mata air dan konservasi ekosistem mata air yang dilakukan dengan model

Partisipatif, selain memberikan manfaat finansial dan ekonomi, diharapakan

juga dapat memberikan manfaat sosiat kKhususnya bagi masyarakat sekitar.

Aspek Legalitas

Proses perijinan harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-

hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan mata air. Kegiatan penurapan

15

Pusat Pengendafan Kerusakan Keanekeragarsan Jayati

Pandan Pengendatian dan teealtian Ekosisiem Mata Air

Pusat

mata air dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Penurapan mata air, dengan

mengikuti ketentuan bahwa_peruntukan pemanfaatan mata air untuk

keperluan air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama di atas

segala keperluan lain. Prioritas peruntukan Pemanfaatan mata air dapat

disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat

Perijinan penurapan mata air selain sebagai perwujudan aspek legalitas, juga

dimaksudkan untuk mengendalikan pendayagunaan mata air dengan cara

mengikuti ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi serta daya dukung

ketersediaannya (debit mata air secara alami). Rencana penurapan mata air

dengan debit sama atau lebih besar dari 50 liter/detik harus dilengkapi

dengan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sedangkan

Penurapan mata air dengan debit kurang dari 50 liter/detik harus dilengkapi

dengan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya

Pemantauan Lingkungan),

‘Penagendallan Kerusatan Keanekeragaman Sayati

BABYV

PROGRAM AKSI

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN MATA AIR

TE SS cS

Program aksi pengelolaan mata air dan pengendalian kerusakan

ekosistem mata alr meliputi kegiatan-keglatan :

@ Inventarisasi potensi mata air

@ Pendayagunaan mata air

@ Perijinan, Pengawasan dan pemantauan

@ Konservasi mata alr

5.1. Inventarisasi Potensi Mata Air

Kegiatan inventarisasi potensi mata air meliputi_ kegiatan pemetaan,

penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi mata

air yang mencakup :sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akifer,

daerah resapan (recharge area) dan daerah lepasan/pemanfaatan (discharge

area, debit mata air dan kualitas air, debit penurapan mata air dan jenis

pemanfaatannya, serta data lain yang berkaitan dengan ekosistem mata air

1. Sebaran lokasi mata air mencakup data letak geografis, elevasi dan betak

administratif, sedangkan jenis mata air diidentifikasi berdasarkan lapisan

akifer, sehingga lokasi mata air dapat dengan mudah ditelusuri untuk

keperluan pendayagunaan maupun pengendalian kerusakannya.

2. Delineasi daerah resapan (recharge area) peru dilakukan untuk

mengetahui secara pasti batasan wilayah yang harus dilindungi atau

dikelola untuk mempertahankan debit dan kualitas mata air serta menjaga

keberlanjutan pendayagunaan mata air.

Candcan Pengendalion dan Prmafihan Ekpsicte Mata Sir "

Pusat Peapradation Kerasotes Keanekeragiman Hispati

3. Data debit penurapan mata air perlu dibandingkan dengan debit mata air

secara alamiah, sehingga diketahui efisiensi Ppemanfaatan mata air untuk

memenuhi kebutuhan air domestik, industri, PLTA, Pertanian/perikanan,

dan atau peruntukan lainnya.

4. Data lain yang berkaitan dengan ekosistem mata air antara lain meliputi

tata guna lahan dan keanekaragaman hayati di wilayah:

a. Sekitar (radius 200 meter) fokasi mata air,

b. Daerah resapan (recharge area).

¢. Daerah lepasan/pemanfaatan (discharge area),

5.2, Pendayagunaan Mata Air

Pendayagunaan mata air meliputi kegiatan perencanaan, desain teknis dan

konstruksi penurapan mata air. Setiap tahap kegiatan pendayagunaan mata

air ini harus dilakukan dengan mengikuti pecunjuk teknis penurapan mata air

yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten (misainya : Departemen

Kimpraswil atau Instansi Teknis Pemerintah Daerah setempat).

1. Kegiatan perencanaan pemanfaatan mata air dilakukan sebagai dasar

untuk pendayagunaan mata air Pada suatu satuan wilayah sebaran mata

air tertentu, Perencanaan pemanfaatan ini hanus dibuat berdasarkan data

inventarisasi dan evaluasi potensi mata air.

N

Desain teknis dan konstruksi Penurapan mata air mencakup bangunan-

bangunan penangkap mata air (6ron_ capturing), jaringan transmisi,

reservoir distribusi, dan jaringan distribusi. Desain dan konstruksi ini harus

memperhitungkan debit aliran secara alamiah, dalam arti tidak dilakukan

dengan rekayasa teknik (misainya dengan melakukan pemompaan atau

Pemboran) untuk meningkatkan debit Penurapan dengan mengubah cara

pemunculannya.

Debit maksimum penurapan mata air ditentukan dengan pertimbangan ;

@. Tidak melebihi debit minimum mata air yang keluar secara alamiah

dikuranyi dengan debit pemanfaatan yang telah ada sebelumnya.

b. Menyediakan air kepada masyarakat (apabila diperlukan), maksimum

sebesar 10 % dari debit yang diijinkan untuk dieksploitasi.

5.3. Perijinan, Pengawasan dan Pemantauan

Kegiatan penurapan mata air dapat dilakukan setelah memperoleh ijin

Penurapan dari Instansi yang berwewenang sesuai dengan ketentuan yang

Gusdian Dengendlian da Qemuliban Clpsstem Mata ir 18

‘Pusat Ceapendafian Kerusafeu Keanekeragiman Hirt,

berlaku (KepMen Energi dan Sumberdaya Mineral No 1451 K/10/MEM/2000).

Selain sebagai perwujudan aspek legalitas, perijinan ini harus disikapi sebagai

upaya pengendalian, agar dilakukan pendayagunaan mata air yang

berkelanjutan. Prinsip-prinsip hak kepemilikan lahan harus dipisahkan dengan

hak pengelolaan atas mata air.

Keberlanjutan pendayagunaan mata air sangat tergantung pada efektivitas

yang perlu dilakukan meliputi :

1. Pengawasan pentaatan terhadap ketentuan teknis yang tercantum dalam

perijinan,

2. Pengawasan pentaatan terhadap ketentuan dalam UKL dan UPL atau

AMDAL,

3. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem mata

air.

Kegiatan pemantauan secara berkala dan kontinyu perlu dilakukan untuk

mendapatkan data fluktuasi atau kecenderungan perubahan debit mata air

dan kualitas airnya. Pengukuran dan pemantauan dilakukan minimal dalam

kurun waktu satu tahun, untuk mempercleh data fluktuasi debit sepanjang

tahun. Untuk selanjutnya pemantauan debit dan kualitas air dapat dilakukan

pada Musim Hujan dan Musim Kemarau. Kegiatan pengukuran dan

pemantauan dapat dilakukan oleh pihak pengguna mata air dan atau instansi

yang terkait dengan upaya pendayagunaan dan konservasi mata air. Adapun

kegiatan pemantauan yang peru dilakukan meliputi :

1. Pemantauan debit mata air dan kualitas airnya

2. Pemantauan perubahan penggunaan lahan di daerah resapan

3. Pemantauan perubahan penggunaan lahan di sekitar mata air

4. Pemantauan dampak lingkungan akibat pendayagunaan mata air.

5.4 Konservasi Mata Air

Kegiatan konservasi mata air diwajibkan

kepada setiap pemegang ijin penurapan

mata air. Pelaksanaan konservasi mata air

harus didasarkan pada hasil inventarisasi

potensi mata air, perencanaan pemanfaatan

mata air, perijinan, penentuan debit

penurapan mata air, serta laporan

pengawasan dan pemantauan. Hal ini periu

19

Pandas 0 ngpeilian dan Prmaiiian thynire Maca Ae

(Pt Drmarndation Arent Kecarksraaemae Tireatt

Pa Vegan dan Pian kgistow Mata ir

Pasat

diperhatikan agar setiap kegiatan konservasi dilakukan secara benar, baik

Mengenai ketepatan lokasi maupun teknik konservasinya. Upaya konservasi

mata air yang harus dilakukan meliputi :

1. Rehabilitasi dan konservasi daerah resapan untuk meningkatkan debit

imbuhan, Pada sebagian besar lokasi mata air, delineasi daerah resapan

belum dilakukan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dimana lokasi

daerah resapan yang sudah kritis dan memerlukan rehabilitasi. Oleh

karena itu pemetaan daerah resapan merupakan langkah awal yang

sangat penting, sebagai dasar berpijak untuk penyusunan Program

maupun implementasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi mata air.

Teknis budidaya kehutanan (sili kultur) pertu disesuaikan dengan kondisi

setempat, khususnya mengenai Jenis-jenis tanaman lokat yang potensial

untuk dikembangkan sebagai tanaman konservasi.

2. Pentaatan dan Penegakan ketentuan teknis penurapan mata air.

Ketentuan teknis ini mencakup bangunan Penangkap mata air, jaringan

transmisi, reservoir distribusi, dan Jaringan distribusi. Tata ietak dan

Pembangunan infrastruktur ini harus diupayakan sedemikian rupa

sehingga mampu menghindari konfllk sosial yang tidak diinginkan. Oleh

karena itu dalam Mengikuti ketentuan teknis Penurapan mata air, harus

Pula memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,

misainya yang terkait dengan hak kepemilikan lahan pada lokesi

infrastruktur tersebut.

3. Perlindungan daerah sekitar mata air (radius 200 m). Pada saat ini kondisi

tata guna lahan sekitar mata air pada setiap daerah sangat beragam.

Beberapa lokasi mata air, daerah sekitarnya telah terdapat bangunan fisik

(pemukiman/industri). Pada lokasi mata air yang demikian maka yang

harus diperhatikan adalah menjaga agar sistem bangunan penangkap

mata air yang telah ada tidak diganggu, tetapi harus dipelihara dengan

baik, Namun demikian pada lokasi mata air yang masih bebas dari

bangunan fisik, maka fungsi lahan sekitar mata air sebagai kawasan

lindung harus dipertahankan,

20

‘ennendalian Kerusaken Keane groguman Hayoti

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. I. 2001, Analisa Sumber Mata Air di Kabupaten Banyumas. Kantor

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Purwokerto.

Budianta, E. 2001. Upaya Pemanfaatan Ekosistem Mata Air Berkelanjutan. Makalah

Disampaikan pada Workshop Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mata

Air.

Efendi, A.T. 1985. Peta Hidrologi Indonesia I : 250.000 Lembar Pekalongan

Gawa). Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Bandung.

Kolopaking, L.M., dkk. 2000. Konstruksi Pengembangan Aplikasi Inderaja untuk

Sumber Daya Air. Fakultas Pertanian-IPB dan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi. Bogor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2000. Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air

Bawah Tanah. Jakarta.

Poespowardoyo, R.S. 1984. Peta Hidrogeologi Indonesia 1 : 250.000 Lembar

Kediri, Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Bandung.

Prastowo. 2001. Pengendalian Kerusakan Mata Air. Makalah Disampaikan pada

Workshop Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mata Air, Bapedal Jakarta

tanggal 26 Nopember 2001. Bogor.

Sungkawa, W. 2000. Peta Hidrogeologi Indonesia I : 100.000, Catatan Penerangan

Lembar 1308-6, 1308-3 (purwokerto, Tegal). Direktorat Geologi Tata

Lingkungan. Bandung.

Suryaman. 1999. Peta Hidrogeologi Indonesia 1 : 100.000, Catatan Penerangan

Lembar 1608-1, Malang, Jawa Timur. Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Bandung

‘indus Geapadidcs dn mln Whgooiew Wu 21

Geegendalins din Pemba Ekgristem Mota fir

‘Psat Pengendalins Kprasakan Keane oraqam Diyas

Anda mungkin juga menyukai

- BetapaDokumen2 halamanBetapala alimudin sabaBelum ada peringkat

- Susunan Panitia Asesmen Madrasah Tapel 2023 - 2024Dokumen2 halamanSusunan Panitia Asesmen Madrasah Tapel 2023 - 2024la alimudin sabaBelum ada peringkat

- SalahutuDokumen2 halamanSalahutula alimudin sabaBelum ada peringkat

- 2 - Pembiasaan Siswa Dan Kegiatan Hari-Hari KeagamaanDokumen25 halaman2 - Pembiasaan Siswa Dan Kegiatan Hari-Hari Keagamaanla alimudin sabaBelum ada peringkat

- 7,8,9,16 - Prestasi SiswaDokumen20 halaman7,8,9,16 - Prestasi Siswala alimudin sabaBelum ada peringkat

- 1 - Tata Tertib Siswa - Man 1 Maluku TengahDokumen10 halaman1 - Tata Tertib Siswa - Man 1 Maluku Tengahla alimudin sabaBelum ada peringkat

- 30 - 3 - A - Format Penilaian Kinerja GuruDokumen1 halaman30 - 3 - A - Format Penilaian Kinerja Gurula alimudin sabaBelum ada peringkat

- Bab IiDokumen23 halamanBab Iila alimudin sabaBelum ada peringkat

- Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - Maluku Tengah 24 & 26 Oktober 2022Dokumen32 halamanPelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - Maluku Tengah 24 & 26 Oktober 2022la alimudin sabaBelum ada peringkat

- Ekologi, Lingkungan Hidup, MC & Ekosistem, Dampak Pembangunan, Urbanisasi & LingkunganDokumen69 halamanEkologi, Lingkungan Hidup, MC & Ekosistem, Dampak Pembangunan, Urbanisasi & Lingkunganla alimudin saba100% (1)

- Islamic Political Economy of AccountingDokumen236 halamanIslamic Political Economy of Accountingla alimudin sabaBelum ada peringkat

- 3.5 Dinamika Kependudukan Di IndonesiaDokumen32 halaman3.5 Dinamika Kependudukan Di Indonesiala alimudin sabaBelum ada peringkat

- Pemanfaatan SumberdayaDokumen195 halamanPemanfaatan Sumberdayala alimudin sabaBelum ada peringkat

- Dinamika Kependudukan Di Indonesia-Part 4Dokumen7 halamanDinamika Kependudukan Di Indonesia-Part 4la alimudin sabaBelum ada peringkat

- Duniageo Com Un Geografi 2012Dokumen45 halamanDuniageo Com Un Geografi 2012la alimudin sabaBelum ada peringkat

- PetunjukDokumen4 halamanPetunjukla alimudin sabaBelum ada peringkat

- Penjelasan Soal Nomor 11-KSM-2015-geografi-provinsiDokumen2 halamanPenjelasan Soal Nomor 11-KSM-2015-geografi-provinsila alimudin sabaBelum ada peringkat

- Khutbah Jum'at - Tujuan Penciptaan Manusia PDFDokumen4 halamanKhutbah Jum'at - Tujuan Penciptaan Manusia PDFla alimudin sabaBelum ada peringkat

- Duniageo Com Un Geografi 2011Dokumen27 halamanDuniageo Com Un Geografi 2011la alimudin sabaBelum ada peringkat