BAB II Urea

BAB II Urea

Diunggah oleh

Syadila LutfiJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

BAB II Urea

BAB II Urea

Diunggah oleh

Syadila LutfiHak Cipta:

Format Tersedia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.2 Urea

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen,

oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga dikenal

dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain

yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide,

carbonyldiamine (Ernawanto, 2011). Urea merupakan pupuk nitrogen dengan

kandungan 46% yang memiliki karakter mudah larut dalam air dan tidak

mempunyai residu garam sesudah dipakai untuk tanaman (Demir, 2014).

Selain itu urea tidak bersifat mengionisir dalam larutan, sehingga mudah

mengalami pencucian karena tidak mudah terjerap oleh koloid tanah. Sehingga

untuk dapat diserap oleh akar tanaman, urea harus mengalami proses ammonifikasi

dan nitrifikasi lebih dahulu (Effendi, 2010). Cepat dan lambatnya perubahan

bentuk amide dari urea ke bentuk senyawa N yang dapat diserap oleh tanaman

sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu keadaan populasi, aktivitas

mikroorganisme, kadar air dari tanah, temperatur tanah dan banyaknya pupuk urea

yang diberikan bagi tanaman (Hardjowigeno, 2013). Unsur hara nitrogen yang

terkandung dalam pupuk urea memiliki kegunaannya bagi tanaman yaitu, membuat

daun lebih banyak mengandung klorofil (zat hijau daun), dapat mempercepat

pertumbuhan tanaman, dapat menambah kandungan protein tanaman dan dapat

dipakai untuk semua jenis tanaman (Al-Jabri et.al. 2011).

Disamping penggunaannya sebagai pupuk, urea juga digunakan sebagai

tambahan makanan protein untuk hewan pemamah biak, juga dalam produksi

melamin, dalam pembuatan resin, plastik, adhesif, bahan pelapis, tekstil, dan resin

perpindahan ion (Eko, 2013). Prinsip pembuatan urea pada umumnya yaitu dengan

5

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

mereaksikan antara amonia dan karbondioksida pada tekanan dan temperatur

tinggi didalam reaktor kontinyu untuk membentuk amonium karbamat (reaksi 1)

selanjutnya amonium karbamat yang terbentuk didehidrasi menjadi urea (reaksi 2).

Reaksi 1: 2 NH3 (g) + CO2 (g) NH2COONH4 (g)

Reaksi 2: NH2COONH4 (g) NH2CONH2 (g) + H2O (l)

Sintesis urea dilakukan dengan amonia yang berlebih agar kesetimbangan dapat

bergeser ke arah kanan sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih banyak.

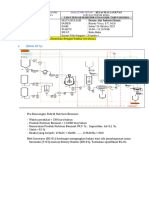

(Muliawati, 2007). Berikut struktur urea yang ditunjukkan pada gambar II.1 serta

sifat fisika dan kimia urea:

➢ Sifat Fisika Urea

1. Rumus molekul : CO(NH2)2 atau CON2H4

2. Berat molekul : 60,06

3. Specific gravity : 1,335 (20oC/4oC)

4. Titik lebur : 132,7oC

5. Kelarutan : 100 (17oC dalam 100% air)

20 20oC dalam 100% alkohol)

6. Panas pembakaran : -91,02.105 J/kg

➢ Sifat Kimia Urea

1. Urea dibuat dari hidrolisis parsial cyanamide

H2N-CN + H2O H2N-CO-NH2

2. Urea dihasilkan dari reaksi antara ammonia dengan karbon dioksida

CO2 + NH3 H2N-CO-NH2 + H2O

3. Urea dapat bereaksi dengan formaldehid

NH2-CO-NH2 + HCHO NH2-CO-NH2 + CH2OH

4. Pemanasan ammonia sianat dapat terurai menjadi urea

NH4+OCN Heat H2NCONH2

6

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Gambar II.1 Struktur Urea

II.2 Adsorpsi

Adsorpsi adalah proses dimana molekul fluida menyentuh dan melekat pada

permukaan padatan dan akhirnya membentuk suatu film (lapisan tipis) pada

permukaan padat tersebut (Nasruddin, 2005). Dengan kata lain, proses adsorpsi

merupakan akumulasi adsorbat (zat yang teradsorpsi) pada permukaan adsorbent

(zat yang mengadsorpsi) dimana disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau

suatu akibat dari medan gaya pada permukaan padatan (adsorbent) yang menarik

molekul-molekul gas, uap maupun cairan (Oscik, 1982). Proses adsorpsi dapat

berlangsung jika suatu permukaan padatan dikotakan dengan molekul gas atau cair,

maka didalamnya terdapat gaya kohesif termasuk gaya hidrostatik dan gaya ikatan

hidrogen yang bekerja diantara molekul seluruh material. Gaya yang tidak

seimbang pada batas fasa tersebut menyebabkan perubahan konsentrasi molekul

pada interface solid/fluida (Ginting, 2008). Gaya tarik-menarik dari suatu padatan

dibedakan menjadi dua jenis yaitu gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing

menghasilkan adsorpsi fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption).

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

1. Adsorpsi fisika adalah proses intertaksi antara adsorbent dengan adsorbat

yang melibatkan gaya antar molekul seperti gaya van der Waals. Molekul

teradsorpsi pada permukaan dengan ikatan lemah dan energi yang dilepaskan

relatif rendah (< 20 kJ/mol). Selain itu juga, adsorpsi fisik umumnya terjadi

pada temperatur rendah (bertambahnya temperatur jumlah adsorpsi

berkurang dengan signifikan) dan bersifat reversible (menurunkan tekanan

gas atau konsentrasi zat terlarut) (Castellan, 1983)

2. Adsorpsi kimia adalah proses intertaksi antara adsorbent dengan adsorbat

yang melibatkan ikatan koordinasi sebagai hasil penggunaan elektron

bersama. Proses ini umumnya menurunkan kapasitas dari adsorbent karena

gaya adhesinya yang kuat sehingga proses ini tidak reversibel dimana

memerlukan energi aktivasi dan nilai kalor relatif besar (100 kJ/mol) (Osick,

1983; Sukardjo, 1990)

Berikut beberapa faktor yang memengaruhi daya adsorpsi diantaranya yaitu

(Bambang, 2004):

1. Tekanan (P) adsorbat, kenaikan tekanan adsorbat dapat menaikan jumlah

yang diadsorpsi

2. Temperatur absolut (T) adsorbat, pelekatan adsorbat pada adsorbent terjadi

pembebasan sejumlah energi (eksotermis) dimana berkurangnya temperatur

akan menambah jumlah adsorbat yang teradsorpsi dan sebaliknya

3. PH larutan sangat berpengaruh terhadap kapasitas adsorpsi karena distribusi

muatan permukaan adsorbent dapat berubah (karena komposisi dari bahan

baku dan proses aktivasi) dengan demikian kapasitas adsorpsi bergantung

pada gugus fungsi dari adsorbat

4. Sifat adsorbat meliputi ukuran molekul serta kepolaran zat. Adsorpsi akan

bertambah besar jika diameter suatu molekul adsorbat lebih kecil atau sama

8

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

dengan diameter pori adsorbent. Sementara itu, molekul polar lebih kuat

diadsorpsi dibandingkan dengan molekul tidak polar

5. Sifat adsorbent meliputi kemurnian dan struktur pori. Kemurnian tinggi pada

adsorbent dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Sedangkan struktur

pori berkaitan dengan luas permukaan adsorbent dimana jumlah molekul

adsorbat yang teradsorp meningkat dengan bertambahnya luas permukaan

Sedangkan menurut weber dan Benefield (1982) mekanisme yang terjadi

pada proses adsorpsi ditunjukkan gambar II.2 dengan keterangan sebagai berikut:

yaitu:

1. Molekul-molekul adsorbent berpindah dari fase bagian terbesar larutan ke

permukaan interface, yaitu lapisan film yang melapisi permukaan adsorbent

atau eksernal

2. Molekul adsorbent dipindahkan dari permukaan ke permukaan luar dari

adsorbent (exterior surface)

3. Molekul-molekul adsorbat dipindahkan dari permukaan luar adsorbent

menyebar menuju pori-pori adsorbent. Fase ini disebut dengan difusi pori

4. Molekul adsorbat menempel pada permukaan pori-pori adsorbent

Gambar II.2 Proses Adsorpsi

9

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

II.1 Isotherm Adsorpsi

Isotherm adsorpsi adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorbent

antara fase teradsorbsi permukaan adsorbent dengan fase curah yang berlangsung

pada temperatur tetap. Dari isoterm ini, akan diketahui kapasitas adsorpsi,

efisisensi suatu adsorbent (Castellan, 1982).

1. IUPAC b.) Donohue

Gambar II.3 Tipe Isoterm Adsorpsi

Bentuk isoterm adsorpsi yang diteliti secara garis besar diklasifikasikan

menjadi 6 (enam) tipe seperti disajikan pada Gambar II.3 (Balbuena, 1993). Tipe I

merupakan tipe Langmuir, terjadi pada adsorbent dengan pori mikro (< 2 nm). Tipe

II dan III, terjadi pada adsorbent non pori. Tipe II memiliki gaya tarik fluida dan

dinding pori (afinitas) yang kuat sedangkan pada tipe III, gaya tarik fluida dan

dinding bersifat lemah. Tipe IV dan V adalah isoterm untuk adsorbent dengan

mesopori (2 < dp < 50 nm) dan terjadi kondensasi kapiler. Tipe IV adalah sistem

adsorpsi dengan gaya tarik fluida dan dinding kuat, sedangkan tipe V, gaya tarik

dinding dan fluida bersifat lemah. Klasifikasi pertama oleh Brauner et al. (1940)

hanya menyampaikan 5 tipe (Balbuena, 1993). Tipe VI, merupakan tipe terbaru.

Isoterm seperti ini terjadi pada sistem adsorpsi dengan gaya tarik fluida dan dinding

relatif kuat dan biasanya terjadi pada temperatur mendekati titik leleh fluida.

10

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

1. Isotherm Adsorpsi Langmuir

Model isotherm adsorpsi Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi

maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal (monolayer) adsorbat di

permukaan adsorbent dan semua situs permukaannya bersifat homogen, karena

masing-masing situs aktif hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat.

Adsorpsi isotherm Langmuir didasarkan pada asumsi, yaitu (Oscik, 1982):

a) Pada permukaan adsorbent terdapat situs-situs aktif proporsional

dengan luas permukaan adsorbent. Pada setiap situs aktif hanya dapat

mengadsorpsi satu molekul saja, dengan demikian adsorpsi terbatas

pada pembentukan lapis tunggal (monolayer)

b) Pengikat adsorbat pada permukaan adsorbent dapat secara kimia atau

fisika, tetapi harus cukup kuat untuk mencegah perpindahan molekul

teradsorpsi pada permukaan (adsorpsi terlokalisasi)

c) Energi adsorpsi tidak tergantung pada penutupan permukaan

d) Laju adsorpsi akan bergantung pada faktor ukuran dan struktur

molekul adsorbat, sifat pelarut dan porositas adsorben, situs pada

permukaan yang homogen dan adsorpsi terjadi secara monolayer

Berikut bentuk persamaan isoterm adsorpsi Langmuir:

𝑥 𝑞𝑚 𝑏. 𝐶

=

𝑚 1 + 𝑏. 𝐶

Dimana:

x/m : Jumlah dari adsorbat yang teradsorpsi per unit berat adsorbent (mg/g)

C : Konsentrasi adsorbat dalam larutan pada saat kesetimbangan (mg/L)

b : Konstanta Langmuir (l/mg)

qm : Maksimum adsorbat yang dapat diserap (mg/g)

11

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

2. Isotherm Adsorpsi Freundlich

Model adsorpsi Freundlich digunakan jika diasumsikan bahwa terdapat lebih

dari satu lapisan permukaan (multilayer) dan site bersifat heterogen, yaitu adanya

perbedaan energi pengikatan pada tiap-tiap site (Schnoor, 1996). Berikut bentuk

persamaan model adsorpsi isotherm Freundlich:

𝑥

= 𝐾𝐶 1/𝑛

𝑚

Dimana:

x/m : Besarnya adsorbat yang teradsorpsi oleh adsorbent (mg/gr)

K : Konstanta Freundlich (mg/g) yang proporsional dengan rasio distribusi

konsentrasi adsorbat di solid-air

1/n : Menyatakan ketidaklinieran (tanpa satuan)

C : Konsentrasi adsorbat di air pada saat kesetimbangan

II.3 Zeolit Alam

Zeolit berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata zein yang berarti

membuih dan lithos yang berarti batu. Zeolit adalah mineral alam yang terbentuk

dari reaksi abu vulkanik dengan permukaan air atau ground water (Goenadi, 2004).

Terdapat pula pada lingkungan non-vulkanik selama interaksi antara partikel saline

soil dengan strong basic solution. Zeolit merupakan mineral alam yang terdiri dari

kristal aluminosilikat terhidrasi dimana mengandung kation alkali dan alkali tanah

dalam kerangka tiga dimensinya (Thirunavukkarasu, 2014). Perbedaan jenis zeolit

mempunyai daya serap (adsorption) molekul berbeda-beda secara selektif.

Keselektifan ini tergantung struktur masing-masing jenis zeolit, sehingga zeolit

dapat digunakan sebagai:

12

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

a) Penyaring ion, molekul atau sebagai katalis

Zeolit dapat menyaring ion, molekul, maupun atom karena mempunyai

saluran (channel) dan rongga (cavity) dalam struktur zeolit bila oxygen window

dari saluran atau rongga lebih kecil dari ion, molekul, atau atom. Zeolit mempunyai

pori sehingga juga dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi

dalam proses kimia.

b) Bahan penyerap

Bila zeolit dipanaskan pada suhu tinggi maka akan terjadi dehidrasi,

penguapan yang dikandungnya sehingga menyebabkan zeolit akan selektif dalam

menyerap molekul-molekul seperti He, N2, O2, CO2, SO2, Ar, dan Kr. Proses

penyerapan molekul oleh zeolit terjadi karena strukturnya juga mempunyai

polaritas yang tinggi. Kemampuan zeolit mengadsorpsi sangat bergantung pada

rasio Si/Al. Rasio Si/Al rendah, zeolit bersifat hydrophilic mempunyai afinitas

tinggi terhadap air dan senyawa polar lainnya. Sebaliknya jika rasio Si/Al tinggi,

maka zeolit bersifat hydrophobic dan mengadsorpsi senyawa non-polar

(Yuliusman, dkk., 2013).

c) Penukar ion

Pertukaran ion pada dasarnya terjadi dalam suatu cairan yang mengandung

anion, kation, dan molekul air dimana salah satu atau sebagian ion yang terikat

pada matriks mikropori berfase padat. Molekul air dapat berada dalam mikropori

bersama ion (kation, anion) dengan muatan yang berlawanan dengan ion matriks

sehingga terjadi kesetimbangan muatan untuk mencapai keadaan netral, sehingga

ion yang berada dalam cairan dapat bergerak bebas di dalam matriks mikropori

(Ginting, A., dkk., 2007). Sifat zeolit sebagai penukar ion khususnya kation

tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis kation. Penukar kation dapat

memengaruhi beberapa sifat zeolit diantaranya adalah stabilitas terhadap safat

panas, sifat adsorpsi dan aktifitas katalitis (Tri Widianti, 2006). Zeolit sebagai

13

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

penukar kation memiliki kation-kation pada rongga elektrolit yang berfungsi untuk

menjaga kenetralan zeolit. Keberadaan kation ini dapat ditukar dengan kation lain

yang memiliki selektivitas lebih besar. Kation dengan selektivitas lebih besar

semakin mudah mendorong terlepasnya kation yang terdapat pada zeolit dan

digantikan dengan kation yang memiliki selektivitas yang lebih besar. Urutan

selektivitas zeolit adalah Cs+ > Rb+ > K+ > NH4+ > Ba2+ > Sr2+ > Na+ > Ca2+ > Fe3+

> Al3+ > Mg2+ > Li2+ (Widianti, Tri. 2006).

Kekuatan zeolit sebagai penjerap, katalis, dan penukar ion sangat tergantung

dari perbandingan Al dan Si, sehingga dikelompokkan menjadi 3 yang ditunjukkan

pada table II.1 (Sutarti, 1994):

a) Zeolit dengan kadar Si rendah

Zeolit jenis ini banyak mengandung Al (kaya Al), berpori, mempunyai nilai

ekonomi tinggi karena efektif untuk pemisahan atau pemurnian dengan kapasitas

besar. Kadar maksimum Al dicapai jika perbandingan Si/Al mendekati 1 dan

keadaan ini mengakibatkan daya penukaran ion maksimum.

b) Zeolit dengan kadar Si sedang

Kerangka tetrahedral Al dari zeolit tidak stabil terhadap pengaruh asam dan

panas. Jenis zeolit mordenit mempunyai perbandingan Si/Al = 5 sangat stabil.

c) Zeolit dengan kadar Si tinggi

Mempunyai perbandingan Si/Al= 10-100 sehingga sifat permukaannya tidak

dapat diperkirakan lebih awal. Sangat higroskopis dan menyerap molekul non-

polar sehingga baik digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon.

14

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Tabel II.1: Klasifikasi Zeolit Berdasarkan Rasio Si/Al (Ramoa, 1984)

Kenaikan rasio Si/Al memberikan pengaruh terhadap sifat-sifat zeolit seperti

berikut ini (Surtati, 1994):

1. Terjadinya perubahan medan magnet elektrostatik dalam zeolit, sehingga

mempengaruhi interaksi adsorpsi zeolit. Zeolit bersilika rendah bersifat

hidrofilik sementara zeolit bersilika tinggi bersifat hidrofobik (dan lipofilik).

2. Zeolit bersilika rendah (Zeolit A dan X) dapat stabil pada temperatur 800-

900 K, sedangkan zeolit bersilika tinggi (H-ZSM-5) stabil hingga temperatur

1300 K.

3. Zeolit bersilika rendah mudah rusak pada pH kurang dari 4, sedangkan zeolit

bersilika tinggi lebih stabil dalam lingkungan asam kuat

4. Kekuatan asam akan meningkat, sedangkan sisi Asam Bronsted akan

berkurang dengan naiknya rasio Si/Al. Kekuatan asam ini disebabkan oleh

posisi aluminium dalam kerangka yang lebih terisolasi. Menurut

Triantafillidis (2000), semakin banyak kandungan Al dalam framework

zeolit (rasio Si/Al menurun) akan menyebabkan kekuatan atau total situs

asam zeolit menurun. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan

15

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

bahwa dealuminasi akan menyebabkan peningkatan keasaman zeolit.

Keasaman yang dimaksud adalah kekuatan asam yang terdapat pada

permukaan zeolit atau banyaknya situs asam yang terdapat pada permukaan

zeolite

Zeolit mengandung beberapa unsur kimia seperti SiO2 sebesar 55-58%,

Al2O3 10-24% dan sisanyanya adalah CaO, MgO, Na2O dan K2O yang dapat

menutupi pori-pori dari zeolit sehingga untuk mendapatkaan zeolit sebagai

penukar kation, pengotor harus dihilangkan dengan cara diaktivasi (Rahayu dkk,

2008). Proses aktivasi dilakukan untuk meningkatkan nilai daya tukar kation yang

memiliki dua cara yaitu secara fisika dan kimia (Ramesh, 2011). Aktivasi secara

fisika dilakukan dengan cara pemanasan (300-400℃) dengan tujuan agar zeolit

mengalami dehidrasi yang mengakibatkan terbukanya pori-pori tau rongga utama

dan memperluas medan listrik rongga. Sedangkan aktivasi kimia dilakukan dengan

larutan aktivator seperti H2SO4, NaOH maupun NaCl dengan tujuan untuk

membersihkan permukaan pori-pori atau rongga, membuang senyawa pengotor,

mengatur kembali letak atom yang dapat dipertukarkan dan diharapkan dapat

meningkatkan daya tukar kation (Eko, 2013).

Rumus kimia zeolit secara umum dapat ditulis M2nO.Al2O3.xSiO2yH2O

dimana M adalah kation alkali dan alkali tanah; n adalah valensi logam alkali; x

adalah bilangan tertentu (2 s/d 10); y adalah bilangan tertentu (2 s/d 7). Zeolit

terdiri atas gugus alumina oksida dan gugus silika oksida yang berbentuk

tetrahedral dan saling dihubungkan oleh atom oksigen membentuk kerangka tiga

dimensi (Charlena dkk, 2008). Ikatan Al-O-Si membentuk struktur kristal

sedangkan logam alkali atau alkali tanah merupakan sumber kation yang dapat

dipertukarkan (Sutarti, M dkk, 1994). Struktur zeolit dapat dibedakan dalam tiga

komponen, yaitu rangka aluminosilikat, ruang kosong saling berhubungan yang

16

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

berisi kation logam, dan molekul air (Trenkel, 2010). Berikut contoh komposisi

Zeolit Alam (Sutarti, 1994) yang tersaji dalam tabel II.2 berikut:

Tabel II.2 Komposisi Zeolit Alam (Sutarti, 1994)

Struktur zeolite ditunjukkan pada gambar II.4, sedangkan karakteristiknya tersaji

pada table II.3 dengan keterangan sebagai berikut:

a) Sangat berpori, karena kristal zeolit merupakan kerangka yang

terbentuk dari jaring tetrahedral SiO4 dan AlO4.

b) Pori-porinya berukuran molekul karena pori zeolit terbentuk dari

tumpukan cincin beranggotakan 6, 8, 10, atau 12 tetrahedral.

c) Dapat menukarkan kation. Karena perbedaan muatan Al3+ dan Si4+

menjadikan atom Al dapat kerangka kristal bermuatan negatif dan

membutuhkan kation penetral bukan menjadi bagian kerangka ini

mudah diganti dengan kation lainnya.

d) Dapat dijadikan padatan yang bersifat asam. Karena penggantian

kation penetral dengan proton-proton menjadikan zeolit padatan

asam Bronsted.

e) Mudah dimodifikasi karena setiap tetrahedral dapat dikontakkan

dengan bahan-bahan pemodifikasi.

17

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Gambar II.4: Zeolit alam (Tri Widianti, 2006)

Sifat fisik dan kimia zeolit adalah sebagai berikut:

a) Hidrasi derajat tinggi

b) Ringan

c) Penukar ion yang tinggi

d) Ukuran saluran yang uniform

e) Menghantar listrik

f) Mengadsorpsi uap dan gas

g) Mempunyai sifat katalitik

Tabel II.3 Karakteristik Zeolit Alam (Sutarti, 1994)

Sifat zeolit sebagai penukar kation dapat dimanfaatkan dibeberapa bidang

sebagai berikut yaitu (Tan Yu Wea, 2018):

18

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

1. Bidang perikanan

Kualitas air dalam bidang perikanan ditentukan oleh suhu, salinitas, PH,

ammonia, senyawa nitrogen, H2S, CO, dan lainnya. Tingginya kadar ammonia

dalam air umumnya disebabkan adanya pembusukan sisa makanan, bangkai,

plankton, senyawa organik. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan

ikan dan udang dalam tambak. Oleh sebab itu zeolit digunakan untuk mengurangi

kadar ammonia.

2. Bidang pertanian

Pada bidang pertanian, zeolit dapat digunakan untuk memperbaiki sifat kimia

tanah, terutama tanah bersifat asam. Sifat lain yang menguntungkan dari zeolit

adalah untuk mengontrol pelepasan nutrisi tanaman seperti ammonia, kalium,

nitrogen dan lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan

kemampuan mengikat air tanah. Berikut syarat mutu zeolit untuk pembawa pupuk

urea (SNI 13-4696-1998):

Ukuran: -10+40 mesh

Kapasitas Tukar Kation (KTK): minimum 120 meq/100 gram

Kandungan mineral zeolitnya tidak kurang dari 50%

Berkadar air 8%

3. Bidang peternakan

Pada bidang peternakan, zeolit digunakan sebagai aditif makanan ternak.

Hewan yang mendapatkan makanan tercampur zeolit umumnya mempunyai

pertumbuhan berat badan yang cepat, kotoran tidak terlalu basah, dan abu kotoran

dapat terkontrol. Fungsi zeolit ini adalah mengatur keasaman dalam sistem

pencernaan, mengikat logam berat yang bersifat racun dan mengikat ammonia serta

NH4+ secara efektif. Berikut syarat mutu zeolit untuk makanan ternak ungags (SNI

13-4697-1998):

19

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Ukuran: -28+100 mesh

Kapasitas Tukar Kation (KTK): minimum 160 meq/100 gram

Bentuk tidak runcing dan PH 6,5-7,5

Berkadar air 5%

4. Bidang pengolahan air

Pada bidang pengolahan air, zeolit digunakan berdasarkan sifat penukar

kation dan adsorpsi yang dimiliki. Zeolit dapat digunakan untuk menurunkan

kandungan warna , NH4+, ion logam seperti Fe, Pb, Mn, Cr dan Ni

II.4 Gelombang

Halliday dan Resnick (1998), mendefinisikan gelombang sebagai sebuah

gangguan periodik dalam suatu medium atau ruang. Gelombang dapat diartikan

sebagai bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Dalam hal ini yang

merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. (Arifin, 2001).

Secara umum gelombang diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu gelombang

mekanik & gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang

yang memerlukan medium merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik

tidak memerlukan medium untuk merambat (Trisnobudi, 2006).

Persamaan gelombang mekanik dapat diturunkan dari persamaan gerak

Newton, sedangkan persamaan gelombang elektromagnetik dapat diturunkan dari

persamaan Maxwell (Trisnobudi, 2006). Gelombang berdasar arah rambatannya

dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang

dikelompokkan menjadi gelombang trasnversal jika partikel-partikel mediumnya

bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap gerak gelombang,

sedangkan dikatakan gelombang longitudinal jika arah getaran medium sejajar

dengan arah rambat gelombang (Lohat, 2008)

20

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

II.4.1 Gelombang Akustik

Gelombang akustik adalah sebuah gangguan mekanika yang terkoordinasi

yang melibatkan sejumlah banyak molekul, dimana molekul tersebut bergerak dan

bertumbukan ketika sebuah gangguan gelombang datang dan melewatinya (Kane

dan Sternheim, 1988). Gelombang akustik dapat merambat dalam fluida maupun

dalam padatan. Dalam fluida gelombang akustik merupakan gelombang

longitudinal, sedangkan padatan gelombang akustik dapat berupa gelombang

longitudinal dan gelombang transversal (Trisnobudi, 2006). Sifat gelombang

akustik bergantung pada sifat-sifat dari medium yang dilewatinya (Trisnobudi,

2006).

Kane dan Sternheim (1988) menjelaskan juga bahwa menurut frekuensinya,

gelombang akustik dikelompokan menjadi tiga jenis gelombang yaitu gelombang

infrasonik, gelombang sonik dan gelombang ultrasonik.

1. Gelombang Infrasonik

Gelombang infrasonik dalah gelombang akustik yang mempunyai frekuensi

sangat rendah sehingga tidak dapat didengar langsung oleh telinga manusia.

Gelombang infrasonik memiliki batasan frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh

gelombang infrasonik adalah suara ikan lumba-lumba.

2. Gelombang Sonik

Gelombang sonik adalah gelombang audio yang dapat didengar langsung

indera pendengaran manusia (audible range). Frekuensi gelombang ini berada

pada rentang antara 20 Hz sampai dengan 20 000 Hz. Contoh gelombang sonik

adalah suara manusia.

3. Gelombang Ultrasonik

Gelombang ultrasonik adalah gelombang akustik yang mempunyai frekuensi

diatas 20 000 Hz. Gelombang ini tidak dapat didengar langsung oleh telinga

manusia. Gelombang ultrasonik sudah banyak digunakan pada berbagai peralatan,

21

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

baik peralatan medis untuk pendeteksian bagian dalam tubuh, maupun peralatan

tambahan pada alat transportasi, baik transportasi darat, air, maupun udara

(Buchari, 2007). Prinsip yang digunakan pada peralatan tersebut adalah sama yaitu

dengan membangkitkan gelombang ultrasonik oleh audio generator,

memancarkannya ke obyek lewat transducer kemudian menunggu kapan

gelombang tersebut diterima oleh receiver. Gelombang yang diterima dikuatkan

kembali lewat rangkaian op-amp kemudian diteruskan ke oscilloscope agar

nilainya bisa diamati pada LCD (Satwiko, 2004).

Menurut Halliday dan Resnick (1998) dalam Deni (2007), gelombang bunyi

adalah gelombang mekanis longitudinal. Bunyi terjadi karena adanya kompresi dan

penipisan udara disekitarnya secara bergantian. Gelombang bunyi memerlukan

media perantara untuk perambatannya. Media perantara yang digunakan untuk

perambatan galombang tersebut dapat berupa media padat, cair maupun gas.

Pertikel-partikel media yang mentransmisikan sebuah gelombang seperti itu

berosilasi di dalam arah penjalaran gelombang itu sendiri. Penjalaran pada media

elastis terjadi karena adanya pergeseran dari bagian media elastis dari kedudukan

normalnya. Suatu gelombang mekanis dicirikan oleh pengangkutan tenaga melalui

materi gerak oleh gerak gangguan di dalam materi tersebut tanpa suatu gerak

menggumpal yang bersangkutan dari materi itu sendiri (Daud, 2002).

Analisis gelombang audio dilakukan dengan mentransmisikan gelombang

pada obyek dan mendeteksi gelombang pantulan dari obyek atau mendeteksi

gelombang yang ditransmisikan oleh obyek tersebut. Pengukuran amplitudo

gelombang audio pada alat peraga dilakukan dengan cara mengukur besarnya

simpangan terjauh gelombang dari sumbu kesetimbangan. Nilai amplitudo

pengukuran akan memiliki satuan besaran listrik, yaitu milivolt (mV). Perubahan

besaran fisik menjadi besaran listrik dilakukan receiver yang berperan sebagai

22

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

sensor penerima. Perubahan-perubahan pada amplitudo gelombang audio yang

terukur pada alat peraga digunakan untuk menganalisis tipe obyek yang ada.

II.4 Gelombang Ultrasonik

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan

frekuensi di atas 20 kHz. Ultrasonik merupakan rambatan energi dan momentum

mekanik sehingga merambat sebagai interaksi dengan molekul dan sifat inersia

medium yang dilaluinya (Bueche, 1986). Karakteristik gelombang ultrasonik yang

melalui medium mengakibatkan getaran partikel dengan medium amplitudo sejajar

dengan arah rambat secara longitudinal. Sehingga menyebabkan partikel medium

membentuk rapatan (strain) & tegangan (stress). Proses kontinu selama gelombang

ultrasonik melaluinya menyebabkan terjadinya rapatan dan tegangan di dalam

medium disebabkan oleh getaran partikel secara periodik (Resnick dan Halliday,

1992).

Gelombang ultrasonik mempunyai sifat memantul, diteruskan dan diserap

oleh suatu medium atau jaringan. Apabila gelombang ultrasonik ini mengenai

permukaan medium, maka sebagian gelombang ultrasonik ini akan dipantulkan

dan sebagian lagi akan ditransmisikan. Getaran ultrasonik yang merambat ke dalam

jaringan atau zat cair akan mengalami efek kavitasi. Efek kavitasi terjadi karena

tekanan lokal pada gelombang ultrasonik menurun sampai harga yang cukup

rendah (Anies, 2005). Berikut evek kavitasi yang terjadi pada proses sonikasi

ditunjukkan pada gambar II.5

23

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Gambar II.5: Evek Kavitasi

Besar tekanan gelombang ultrasonik dinyatakan sebagai :

p = P – Po

dengan: p = tekanan gelombang ultrasonik (N/m2)

P = tekanan lokal/total sesaat (N/m2)

Po = tekanan lokal rata-rata/ keseimbangan (N/m2)

Intensitas gelombang ultrasonik yang merambat akan membawa energi pada

suatu luas permukaan per satuan waktu (Giancoli, 1998). Energi gelombang

ultrasonik tersebut melalui jaringan akan melepaskan energi kalor sehingga terjadi

pemanasan yang mengakibatkan suhu jaringan meningkat yang kemudian

menimbulkan efek kavitasi. Besarnya pemanasan tergantung pada variasi tekanan

gelombang ultrasonik dan kecepatan partikel terhadap energi yang diberikan

(Ackerman, et al., 1988).

Perambatan gelombang ultrasonik dalam suatu medium, maka partikel akan

mengalami perpindahan energi. Besarnya energi gelombang ultrasonik yang

dimiliki partikel medium adalah:

24

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

E = Ep+Ek

E = h.f.NA

Dengan:

Ep = Energi potensial

Ek = Energi kinetik

NA = Bilangan Avogadro

h = konstanta Planck

f = frekuensi

Perhitungan intensitas gelombang ultrasonik perlu mengetahui energi yang dibawa

oleh gelombang ultrasonik. Intensitas gelombang ultrasonik (I) adalah energi yang

melewati luas permukaan medium 1m2/s atau watt/m2 (Deni, 2007).

Efek penggunaan gelombang ultrasonik pada substrat dapat disebabkan

karena adanya efek termal, kavitasi dan mekanik. Efek termal adalah absorpsi

energi gelombang ultrasonik yang menyebabkan suhu atom/molekul meningkat.

Besar absorpsi energi gelombang tergantung pada viskositas, massa jenis dan

impedansi (Sari, 2009). Gelombang ultrasonik yang merambat melalui medium

mengalami pengurangan energi, karena sebagian energinya diabsorpsi medium.

Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu medium dimana tergantung pada besar

koefisien absorpsi & intensitas yang melaluinya (Trisnobudi, 2006). Efek kavitasi

merupakan terjadinya gelembung gas di dalam medium karena pemanasan lokal

dengan tekanan yang bervariasi, sehingga di dalam medium terbentuk gelembung

gas mikro. Gas di dalam medium dapat memuai jika diradiasi ultrasonik tinggi,

sehingga terjadi difusi gas yang tidak seimbang (Trisnobudi, 2006).

Efek mekanik ditimbulkan gelombang ultrasonik adalah getaran partikel di

dalam medium. Getaran terjadi pada semua intensitas, sehingga menyebabkan efek

mekanik. Efek mekanik akan menimbulkan percepatan partikel, getaran, tekanan

pancaran, gaya gesek (Sabbagha, 1980). Aplikasi gelombang ultrasonik pada

25

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

padat-cair atau suspensi cairan-kristal menghasilkan kecepatan tabrakan antar

partikel yang tinggi. Pengaruh yang ditimbulkan dapat mengubah morfologi

permukaan, komposisi, dan reaktivitas, sehingga ultrasonikasi dapat digunakan

sebagai deaglomerasi dan pengecilan material berukuran micrometer atau

nanometer serta untuk disintegrasi sel atau pencampuran pereaksi (Lohat, 2008).

26

Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019

Anda mungkin juga menyukai

- Pertemuan 8 UTS Desain ALat Industri Kimia - SOAL B NIM GENAPDokumen2 halamanPertemuan 8 UTS Desain ALat Industri Kimia - SOAL B NIM GENAPSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Resume ATK 3 For UtSDokumen12 halamanResume ATK 3 For UtSSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Nomor 1. Soal PeraturanDokumen25 halamanNomor 1. Soal PeraturanSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Perancangan Proses Kimia UTSDokumen2 halamanPerancangan Proses Kimia UTSSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Invoice 3155309060Dokumen1 halamanInvoice 3155309060Syadila LutfiBelum ada peringkat

- Pakta Integritas Uts Ganjil 23-24Dokumen1 halamanPakta Integritas Uts Ganjil 23-24Syadila LutfiBelum ada peringkat

- NL FormDokumen2 halamanNL FormSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Harga Jual by CarajualanDokumen3 halamanHarga Jual by CarajualanSyadila LutfiBelum ada peringkat

- 3kontrk Kuliah Termodinamika TK IidocxDokumen6 halaman3kontrk Kuliah Termodinamika TK IidocxSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Limit SampleDokumen2 halamanLimit SampleSyadila LutfiBelum ada peringkat

- MekfluDokumen1 halamanMekfluSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Plastik Dan MasterbatchDokumen14 halamanPlastik Dan MasterbatchSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Cat Mhs Flow04 - Pemutaran KembaliDokumen6 halamanCat Mhs Flow04 - Pemutaran KembaliSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Pengumuman Surat Panggilan Tes Seleksi Calon Pegawai PT - Jakarta International Container Terminal (JICT)Dokumen4 halamanPengumuman Surat Panggilan Tes Seleksi Calon Pegawai PT - Jakarta International Container Terminal (JICT)Syadila LutfiBelum ada peringkat

- Pasien Undip PKMKDokumen30 halamanPasien Undip PKMKSyadila LutfiBelum ada peringkat

- CLAPR1035IN0116 Fasilitas Clariant Di Tangerang Mendapatkan Sertifikasi Halal Di IndonesiaDokumen3 halamanCLAPR1035IN0116 Fasilitas Clariant Di Tangerang Mendapatkan Sertifikasi Halal Di IndonesiaSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Contoh Soal Ujian Komprehensif Teknik Kimia Undip 2010Dokumen22 halamanContoh Soal Ujian Komprehensif Teknik Kimia Undip 2010Syadila LutfiBelum ada peringkat

- Lembar Jawaban Papi KostickDokumen1 halamanLembar Jawaban Papi KostickSyadila LutfiBelum ada peringkat

- Surat Pengajuan Pemotongan 50% UktDokumen1 halamanSurat Pengajuan Pemotongan 50% UktSyadila LutfiBelum ada peringkat