Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik

Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik

Diunggah oleh

FebiFascinateD'meeanHak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik

Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik

Diunggah oleh

FebiFascinateD'meeanHak Cipta:

Format Tersedia

1

I. Identitas

Nama : Jum Suwarni

Nomor Rekam Medik : 01308587

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 61 tahun

Agama : Islam

Alamat : Jalan Tegal Parang Utara RT/RW 12/04, Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Suku : Jawa

Status : Menikah

Masuk Rumah Sakit : 9 Juli 2014

II. Anamnesis

Anamnesis dilakukan secara autoanamnesis pada tanggal 10 Juli 2014

Keluhan Utama

Pasien tidak dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan semenjak

2 hari sebelum masuk Rumah Sakit.

Keluhan Tambahan

o Pusing

o Mual muntah

o Kekakuan tangan

o Bicara pelo

Riwayat Penyakit Sekarang

Seorang wanita datang ke IGD RSUP Fatmawati dengan keluhan tidak

dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan semenjak 2 hari

SMRS. Keluhan dirasakan semakin memberat dan menetap.

Keluhan ini didahului nyeri kepala yang berputar dan tidak dipengaruhi

oleh posisi dan tidak disertai gangguan pendengaran dan dirasakan kaku

pada lengan sebelah kanan, setelah pasien beristirahat dan sahur. Tiba-tiba

pasien merasa kaki kanan menjadi berat dan sulit untuk diangkat dan

digerakkan. Setelah itu pasien, berjalan pincang. Bicara pasien juga

2

menjadi tidak jelas dan dirasakan menjadi pelo. Semenjak kejadian pasien

mengaku sadar terus dan tidak pingsan. Namun, pasien mengaku ada mual

dan muntah, sebanyak 3 kali sebelum masuk Rumah Sakit dan berisi

makanan dan tidak menyemprot.

Kejang, demam, kejang, gangguan Buang Air Besar dan buang air kecil

disangkal oleh pasien

Riwayat Penyakit Dahulu

Pasien menyangkal sebelumnya pernah mengalami keluhan tidak dapat

menggerakkan anggota badan seperti ini sebelumnya. Riwayat darah tinggi

diakui oleh pasien dan tidak pernah diobati, namun pasien mengkonsusi

kaptopril tanpa anjuran/ resep dari dokter. Riwayat kencing manis

disangkal oleh pasien. Riwayat stroke disangkal oleh pasien. Pasien

menyangkal adanya kelainan jantung semenjak lahir.

Riwayat Penyakit Keluarga

Di keluarga pasien ada yang alami hal yang sama, yaitu ibu pasien. Ibu

pasien sebelum meninggal mengalami kelumpuhan pada lengan dan kaki

sebelah kanan. Pasien menyangkal adanya riwayat darah tinggi pada

keluarga pasien.

Riwayat Pengobatan

Pasien sering mengkonsumsi captopril tanpa anjuran maupun kontrol dari

dokter, untuk mengatasi darah tinggi namun tidak digunakan secara rutin.

III. Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum : Tampak Sakit Sedang

Kesadaran : Compos Mentis

Sikap : Berbaring

Kooperatif : Kooperatif

Kesan Gizi : Berlebih

Antopometrik : BB : 165 cm

TB : 65 kg

BMI : 23,88

Tanda Vital : Tekanan Darah : 140/90 mmHg

3

Frekuensi Nadi : 76 kali/menit

Frekuensi Respirasi : 20 kali/menit

Suhu : 36,5

0

C

Status Generalisata

Trauma stigmata : Tidak ada trauma

Pulsasi A.carotis : Teraba, kanan = kiri, reguler, equal

Perdarahan perifer : Capillary Refill Time < 2 detik

Columna Vertebralis : Letak di tengah skoliosis (-), Lordosis (-)

Kulit : Warna sawo matang, sianosis (-), ikterik (-)

Kepala : Normosefali, simetris, rambut hitam, distribusi merata, tidak

mudah dicabut, tidak ada alopesia, tidak ada benjolan, nyeri

tekan (-).

Mata : Ptosis -/-, Lagophthalmus -/-, Konjungtiva anemis (-), Sklera

ikterik (-), pupil bulat isokor dengan diameter 3 mm/3mm

Hidung : Deviasi septum -/-, perdarahan -/-, sekret -/-

Telinga : Normotia -/-, perdarahan -/-, sekret -/-, Battles sign -/-

Mulut : Bibir edema (-), lidah kotor (-), perdarahan (-). Gigi geligi

tidak lengkap (-)

Leher : Bentuk simetris, trakea lurus di tengah, tidak teraba

pembesaran KGB dan tiroid.

Thorax :

Paru-paru

Inspeksi : bentuk dada barrel chest (-), bentuk tulang dada datar, sela iga

normal, retraksi sela iga (-/-), gerakan dinding dada saat statis dan dinamis

simetris

Palpasi : vocal fremitus simetris, pergerakan dinding dada saat bernapas

simetris

Perkusi : sonor di kedua lapang paru

Auskultasi: suara napas vesikuler, wheezing (-/-), ronchi (-/-)

Jantung

4

Inspeksi : ictus cordis tidak terlihat

Palpasi : ictus cordis teraba di ICS V 1 cm linea midclavicularis sinistra

Perkusi : batas jantung kiri ICS V 1 cm medial linea midclavicularis sinistra,

batas jantung atas di ICS III linea parasternalis sinistra, batas jantung kanan di

ICS III-V linea sternalis dekstra

Auskultasi: suara jantung I dan II, reguler, murmur (-), gallop (-)

Abdomen

Inspeksi : perut tampak datar, gerakan abdomen saat pernapasan (+), simetris

Auskultasi: bising usus (+)

Palpasi : supel, nyeri tekan (-), defans muscular (-), massa (-), hepar tidak

teraba, lien tidak teraba, tidak teraba massa pemeriksaan Ballotement (-/-)

Perkusi : timpani pada seluruh kuadran

Ekstremitas :

Ekstremitas Superior

Inspeksi (Look)

Dekstra Inspeksi

(Look)

Sinistra

Normal dan

proporsiona

l

Bentuk

dan

ukuran

Normal dan

proporsiona

l

Hitam dan

merata

Rambut

kulit

Hitam dan

merata

(-) Ulserasi (-)

(-) Peradanga

n

(-)

5

(-) Oedema (-)

(-) Palmar

eritema

(-)

Normal Tonus otot Normal

Eutrofi Trofi otot Eutrofi

Palpasi (Feel)

Dekstra Palpasi

(Feel)

Sinistra

Hangat

dan

lembab

Suhu dan

kelembaban

Hangat

dan

lembab

(-) Massa (-)

(-) Nyeri tekan (-)

Baik Tonus otot Baik

Eutrofi Trofi otot Eutrofi

(-) Oedema (-)

Ekstremitas Inferior

Inspeksi (Look)

Dextra Inspeksi (Look) Sinistra

Normal dan

proporsional

Bentuk dan

ukuran

Normal dan

proporsional

Hiperemis (-

), pucat (-)

Warna kulit Hiperemis (-

), pucat (-)

6

Hitam dan

merata

Rambut kulit Hitam dan

merata

(-) Ulserasi (-)

(-) Peradangan (-)

(-) Oedema (-)

Normal Tonus otot Normal

Eutrofi Trofi otot Eutrofi

Palpasi (feel)

Dextra Palpasi (Feel) Sinistra

Hangat dan

lembab

Suhu dan

kelembaban

Hangat dan

lembab

(-) Massa (-)

(-) Nyeri tekan (-)

Normal Tonus otot Normal

Eutrofi Trofi otot Eutrofi

(-) Oedema (-)

A. Status Neurologis

PEMERIKSAAN NEUROLOGIS

A. Rangsang Selaput Otak

Kaku kuduk : negatif

Laseque : >70 / >70

Kernig : >135 / >135

Brudzinski I : (-/-)

7

Brudzinski II : (-/-)

B. Peningkatan Tekanan Intrakranial

Muntah proyektil : disangkal oleh pasien

Papil edema : tidak dilakukan pemeriksaan

Sakit kepala hebat: disangkal oleh pasien

C. Saraf-saraf cranialis

N. I (olfaktorius) : baik

N. II (optikus)

Acies visus : baik/baik

Visus campus : baik/baik

Warna : baik/baik

Funduskopi : baik/baik

N. III, IV, VI (okulomotorius, trochlearis, abducens)

Kedudukan bola mata : orthoforia +/+

Pergerakan bola mata

Nasal : baik/baik

Temporal : baik/baik

Superior : baik/baik

Inferior : baik/baik

Nasal atas : baik/baik

Nasal bawah : baik/baik

Temporal atas : baik/baik

Temporal bawah : baik/baik

8

Exopthalmus : (-/-)

Strabismus : (-/-)

Nistagmus : (-/-)

Pupil : isokor

Bentuk dan ukuran : bulat 3 mm /

bulat 3 mm

Refleks cahaya langsung : (+/+)

Refleks cahaya tidak langsung: (+/+)

Akomodasi : baik

Konvergensi : baik

N. V (trigeminus)

Cabang motorik

Membuka mulut : baik

Mengunyah : baik

Menggigit : baik

Cabang sensorik

Refleks kornea : (+/+)

Opthalmikus : baik

Maksilaris : baik

Mandibularis : baik

N. VII (fasialis)

Motorik orbitofrontal : baik / baik

Motorik orbicularis okuli : baik / baik

9

Motorik orbicularis oris : baik / melemah, didapatkan

plica nasolabialis sinistra lebih datar.

Pengecapan lidah : baik

N. VIII (vestibulocochlearis)

Vestibular

Vertigo : -

Nistagmus : -

Cochlear

Rhinne : baik

Weber : baik

Swabach : baik

Tes bisik : baik

N.IX (glossopharyngeus)

Motorik menelan : baik

Sensorik (1/3 posterior lidah) : baik

N. X (vagus)

Motorik : Baik

Sensorik : Baik

N.XI (accesorius)

Mengangkat bahu : baik

Menoleh : baik

N.XII (hypoglossus)

Pergerakan lidah : di dalam rongga mulut lidah tertarik ke

10

arah kanan

Atrofi : (-)

Fasikulasi: (-)

Tremor: (-)

D. Sistem Motorik

Ekstremitas atas proksimal distal : 5554 | 5555

Ekstremitas bawah proksimal distal : 5533 | 5555

D. Sistem sensorik

propioseptif : baik

eksteroseptif : baik

E. Trofik : eutrofik (+/+)

F. Tonus : normotonus (+/+)

G. Gerakan involunter

Tremor : (-/-)

Chorea : (-/-)

Athetose : (-/-)

Miokloni : (-/-)

Tics : (-/-)

H. Fungsi Otonom

Miksi : baik

Defekasi : baik

I. Refleks-refleks Fisiologis

Biseps : (+3/+2)

Triseps : (+3/+2)

Patela : (+3/+2)

11

Achiles : (+3/+2)

J. Refleks Patologis

Hoffman Tromer : (-/-)

Babinsky : (-/-)

Chaddok : (-/-)

Gordon : (-/-)

Schaefer : (-/-)

Klonus patella : (-/-)

Klonus tumit : (-/-)

K. Koordinasi, Gait dan Keseimbangan

Cara berjalan : Kaki kanan diseret dan agak diangkat

Tes Romberg : tidak valid dinilai

Disdiadokinesia : baik

Jari ke hidung : baik

Tumit ke lutut : tidak valid dinilai

Rebound fenomena : (-)

L. Fungsi Luhur

Astereognosia : (-)

Apraxia : (-)

Afasia : (-)

M. Keadaan psikis

Intelegensia : baik

Tanda regresi : (-)

Demensia : (-)

12

IV. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Laboratorium

HEMATOLOGI Hasil Satuan Nilai

rujukan

Hemoglobin 12,3 g/dl 12-16

Hematokrit 37 % 35-45

Leukosit 5.3 Ribu/uL 5-10

Trombosit 252 Ribu/uL 150-450

Eritrosit 4.12 Juta/uL 4-6

Indeks Eritrosit

MCV 89,3 Fl 82-92

MCH 29.9 Pg 27-37

MCHC 33.5 % 32-37

RDW 14.9 % 11.5-14.5

Kimia Klinik

Faal Hepar

SGOT 30 U/l 0-34

SGPT 34 U/l 0-40

Fungsi Ginjal

Ureum 36 Mg/dl 20-40

Creatinin 0,6 Mg/dl 0.6-1.5

Glukosa darah 108 Mg/dl 70-140

13

sewaktu

Elektrolit Darah

Na 144 Mmol/L 135-145

K 2.71 Mmol/L 3.5-5.0

Cl 110 Mmol/L 94-108

Pemeriksaan Foto Roentgen

Foto Thorax AP

Posisi asimetris

Trakea relatif di tengahMediastinum superior sisi kanan melebar (dd/ vaskular)

Jantung kanan sedikit membesar

Aorta kalsifikasi

Hilus kedua paru tidak menebal

Corakan bronchovaskular normal

Tidak tampak infiltrat di kedua lapangan paru

Diafragma dan sinus kostofrenikus normal

Tulang-tulang kesan intak

14

Kesan: Cardiomegali dengan aorta kalsifikasi, paru dalam batas normal

Pemeriksaan CT-Scan

Pada pemeriksaaan CT-Scan kepala potongan aksian dengan tebal 3 mm di basis

dan 10 mm di serebral, tanpa pemberian kontras

Tampak lesi hipodens berbatas tidak tegas di lobus frontoparietal kiri dan

parietalis kanan serta curiga lesi hipodens di ganglia basall kiri (HU sedikit lebih

rendah dibanding kontralateral)

15

Sulci dan gyri baik

Sistem ventrikel normal dan simetris

Fissura sylvii dan sistena ambiens tidak menyempit

Tak tampak midline shift

Serebellum dan pons baik

Kalsifikasi fisiologis pleksus choroidalis ventrikel lateralis cornu posterior

bilateral

Sinus paranasalis baik

Tulang-tulang kepala baik

Kesan : Infark Cerebri di subkortikal lobus temporalis dan parietalis kanan.

Suspek infark cerebri di basal ganglion kiri.

V. Resume

Pasien dengan keluhan tidak dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan

semenjak 2 hari SMRS. Sebelumnya, keluhan didahului dengan sakit kepala berputar

yang tidak berat awalnya yang sulit digerakkan tangan kanan, kemudian kaki sebelah

kanan tidak dapat digerakkan dan jalan menjadi pincang. Selain itu, bicara menjadi tidak

jelas dan menjadi pelo. Pasien sadar terus, tidak pingsan. Mual (+) muntah (+) 3 kali

sebelum masuk RS, isi makanan dan tidak menyemprot. Pasien memiliki riwayat darah

tinggi yang tidak terkontrol, namun pasien sering konsumsi kaptopril tanpa kontrol ke

dokter. Ibu pasien meninggal karena stroke.

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan berupa pasien yang tampak sakit

sedang dan obesitas menurut hasil BMI. Tidak didapatkan kelainan dari status

generalisata. Dari status neurologis didapatkan penurunan kekuatan otot pada lengan dan

kaki dextra dan hiperrefleksia dextra. Dari nervus cranialis didapatkan parese N. VII

sentral dekstra dan N. XII sentral dekstra.

Dari pemeriksaan penunjang kelainan pada laboratprium darah yaitu hipokalemi.

Pemeriksaan roentgen thorax didapatkan thorax didapatkan kardiomegali dengan aorta

kalsifikasi, paru dalam batas normal. Dari pemeriksaan CT-scan didapatkan kesan infark

cerebri di subkortikal lobus temporalis dan parietalis kanan. Suspek infark cerebri di basal

ganglion kiri.

16

VI. Diagnosis

a. Diagnosis Topis : Subkorteks

b. Diagnosis Klinis : Hemiparesis dextra

c. Diagnosis Etiologi : Infark serebri

d. Diagnosis Kerja : Stroke Iskemik hari ke-2 dan Hipokalemia

VII. Penatalaksanaan

o Non-medika mentosa

Elevasi kepala 30

O

C

Stabilisasi fungsi kardiologis dengan ABC

O

2

dengan nasal kanul 2L/jam

o Medika Mentosa

Neulin 2 x 1000

Fepiram 1x 3 gr

Pletacil 1 x 50 mg

NaCl 0,9% + KCl 25 meq/ 12 jam

VIII. Prognosis

Ad vitam : Bonam

Ad functionam : Bonam

Ad sanationam : Dubia Ad Bonam

17

BAB I

PENDAHULUAN

Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di wilayah perkotaan. Jumlahnya mencapai 15.9

persen dari proporsi penyebab kematian di Indonesia (Riser kesehatan Dasar/ Riskerdas tahun 2007).

Di Indonesia menurut survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1995, stroke merupakan salah

satu penyebab kematian dan kecacatan yang utama yang harus ditangani segera, tepat dan cermat.

Penderita stroke saat ini menjadi penghuni terbanyak di bangsal atau ruangan pada hampir

semua pelayanan rawat inap penderita penyakit saraf. Karena, selain menimbulkan beban ekonomi

bagi penderita dan keluarganya, stroke juga menjadi beban bagi pemerintah dan perusahaan asuransi

kesehatan, berbagai fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini, stroke masih merupakan masalah

utama dibidang neurologi maupun kesehatan pada umumnya. Untuk mengatasi masalah penting ini

diperlukan strategi penanggulangan stroke yang mencakup aspek preventif, terapi rehabilitasi dan

promotif.

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

STROKE

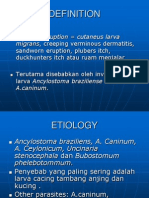

A. DEFINISI

Stroke adalah sindrom klinik yang dikarakterisasikan dengan gejala klinis yang

berkembang dengan cepat dan atau tanda fokal, terkadang global hilangnya fungsi otak,

dengan gejala yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian, dengan

penyebab vaskular (Hatano, 1976). Definisi ini termasuk stroke yang disebabkan oleh infark,

primary intracerebral hemorrhage (PICH), perdarahan intraventrikular, dan lain sebagainya.

B. EPIDEMIOLOGI

Di Eropa, stroke adalah penyebab kematian nomor tiga di negara-negara industri di

Eropa. Insidens global stroke diperkirakan akan semakin meningkat sejak populasi manula

berusia lebih dari 65 tahun meningkat dari 390 juta jiwa menjadi 800 juta jiwa yang

diperkirakan pada tahun 2025. Stroke iskemik adalah tipe yang paling sering ditemukan, kira-

kira 85% dari seluruh kasus stroke. Sedangkan stroke hemoragik mencakup 15% dari seluruh

kasus stroke. Di USA, sebanyak 705.000 kasus stroke terjadi setiap tahun, termasuk kasus

baru dan kasus rekuren. Dari semua kasus tersebut, hanya 80.000 kasus adalah stroke

hemoragik.

C. ETIOLOGI

Lesi vaskular di susunan saraf bisa berarti lesi di otak dan batang otak di satu pihak

dan lesi di medula spinalis di lain pihak. Penyakit-penyakit dengan lesi vaskular di otak

dikenal dengan lesi vaskular di otak dikenal sebagai penyakit serebrovaskular atau disingkat

CVD (Cerebro Vascular Disease). Penggunaan istilah CVD mencerminkan kesediaan untuk

menyelami penyakit yang mendasari stroke. Stroke atau manifestasi CVD mempunyai

etiologi dan pembahasan patogenesis yang multikompleks.

19

Lesi-lesi vaskular regional yang terjadi di otal sebagian besar disebabkan oleh proses

oklusi pada lumen arteri serebral. Sebagian lainnya disebabkan oleh pecahnya pembuluh

darah. Penyakit vaskular utama yang menimbulkan penyumbatan ialah aterosklerosis dan

arteriosklerosis. Penyakit-penyakit vaskular oklusif lainnya ialah endartritis reumatik dan

sifilik, periatritis nodusa dan lupus sistematous diseminata.

Faktor resiko terjadinya stroke meliputi faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan

yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya seperti,

1. Faktor resiko yang dapat dikendalikan

a. Hipertensi

b. Profil lipid darah

c. Obesitas

d. Diabetes Mellitus

2. Faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan

a. Jenis Kelamin

b. Umur

c. Ras

d. Kelainan kongenital, seperti kelainan katup, aneurisma, arteri-vena

malformasi

D. KLASIFIKASI

Stroke sebagai diagnosis klinis untuk gambaran manifestasi lesi vaskular serebral,

dapat dibagi dalam:

1. Berdasarkan PA/Etiologi

a. Stroke Iskemik

Trombosis Serebri

Emboli Serebri

b. Stroke Hemoragik

ICH

SAH

2. Berdasarkan stadium/waktu

Transient Ischemic Attack

20

Reversible Iskemik Neuro Deficit

Stroke inevolution

Complete Stroke

3. Berdasarkan sistem pembuluh darah

Sistem Karotis/anterior

Sistem Vertebrobasiler/posterior

E. PATOFISIOLOGI

Gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi di mana saja di dalam artei-arteri yang

membentuk sirkulus Wilillisi: arteri karotis interna dan sistem vertebrobasilar atau semua

cabang-cabangnya. Secara umum, apabila aliran darah ke jaringan otak terputus selama 15

sampai 20 menit, akan terjadi infark atau kematian jaringan. Oklusi di suatu arteri tidak selalu

menyebabkan infark di daerah otak yang diperdarahi oleh arteri tersebut. Alasannya adalah

bahwa mungkin terdapat sirkulasi kolateral yang memadai ke daerah tersebut. Proses

patologik yang mendasari mungkin salah satu dari berbagai proses yang terjadi dalam

pembuluh darah yang memperdarahi otak. Patologinya dapat berupa (1) keadaan penyakit

pada pembuluh itu sendiri, seperti pada aterosklerosis dan trombosis, robeknya dinding

pembuluh, atau peradangan; (2) berkurangnya perfusi akibat gangguan status aliran darah,

misalnya syok atau hiperviskositas darah; (3) gangguan aliran darah akibat bekuan atau

embolus infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh ekstrakranium; atau (4) ruptur

vaskular di dalam jaringan otak atau ruang subaraknoid.

Penghentian total aliran darah ke otak akan menyebabkan hilangnya kesadaran dalam waktu

15-20 detik dan kerusakan otak yang irreversibel terjadi setelah 7-10 menit. Penyumbatan

pada satu arteri menyebabkan gangguan di area otak yang terbatas (stroke). Mekanisme

dasasr kerusakan ini adalah defisiensi energi yang disebabkan oleh iskemia (misal:

arterosklerosis, emboli). Perdarahan akibat trauma, aneurisma vaskular dan hipertensi juga

menyebabkan iskemia dengan menekan pembuluh darah di sekitarnya.

Kelangsungan hidup sel tergantung dari kemampuan mempertahankan volume sel dan

lingkungan intrasel. Kemampuan untuk mempertahankan volume sel tergantung dari

keseimbangan osmotiknya. Untuk menyeimbangkan konsentrasi protein, asam amino, dan

substrat organik lainnya yang tinggi di intrasel, sel menurunkan konsentrasi ionnya di sitosol.

Hal ini dilakukan oleh Na

+

/K

+

-ATPase yang memompa Na+ ke luar sel untuk ditukar dengan

21

K+. Normalnya membran sel hanya sedikit permeabel untuk Na+ tetapi sangat permeabel

terhadap K+ sehingga K+ akan kembali berdifusi ke luar. Aliran K+ ini menghasilkan

potensial negatif di bagian dalam sehingga mendorong Cl- ke luar dari sel.

8

Homeostasis Na+ di intrasel dapat terganggu bila aktivitas Na

+

/K

+

-ATPase terhambat

karena kekurangan ATP, akibatnya, K+ intrasel menurun dan K+ ekstrasel sebaliknya

meningkat, sera membran sel menjadi depolarisasi. Cl- akan masuk ke dalam sel dan sel

membengkak. Keadaan ini juga terjadi bila suplai energi berkuran atau bila masukan Na+

melebihi kapasitas transpor maksimal Na

+

/K

+

-ATPase.

Peningkatan

konsentrasi Na+

intrasel tidak hanya

menyebabkan

pembengkakan sel,

tetapi juga

meningkatkan

konsentrasi Ca+2

yang dapat masuk ke

dalam mitokondria

dan menyebabkan kekurangan ATP melalui penghambatan proses respirasi mitokondria.

Jika terdapat kekurangan O2 metabolisme energi berubah menjadi glikolisis anaerob.

Pembentukan asam laktat, yang berdisosiasi menjadi laktat dan H+, menimbulkan asidosis.

Keadaan ini mengganggu fungsi enzim intrasel sehingga menghambat proses glikolisis yang

merupakan sumber ATP terakhir menjadi terhenti.

Bila kekurangan energi semakin berlanjut, sel cenderung terpajan dengan kerusakan

oksidatif karena mekanisme perlindungan sel untuk melawan oksidan sangat tergantung pada

ketersediaan ATP. Oleh karena itu, terjadi resiko kerusakan membran sel dan pelepasan

makromolekul intrasel ke ruang intrasel. Karena sistem imun biasanya tidak terpajan dengan

makromolekul intrasel, toleransi imun terhadap makromolekul tidak bisa terbentuk.

Akibatnya sistem imun teraktifkan dan timbul proses peradangan yang semakin

menyebabkan kerusakan sel yaitu merusak sel di tepi area iskemik (penumbra).

Aterosklerosis atau trombosis biasanya dikaitkan dengan kerusakan lokal

pembuluh darah akibat aterosklerosis. Proses aterosklerosis ditandai dengan adanya plak

berlemak pada lapisan intima arteria besar. Bagian intima arteri serebri menjadi tipis dan

berserabut, sedangkan sel-sel ototnya menghilang. Lamina elastika interna robek dan

22

berjumbai, sehingga lumen pembuluh darah sebagian terisi oleh materi sklerotik. Plak

cenderung terbentuk pada daerah percabangan ataupun tempat-tempat yang melengkung.

Trombosit yang menghasilkan enzim mulai melakukan proses koagulasi dan menempel pada

permukaan dinding pembuluh darah yang kasar. Sumbat fibrinotrombosit dapat terlepas dan

membentuk emboli atau dapat tetap tinggal di tempat dan menutup arteri secara sempurna.

Emboli kebanyakan berasal dari suatu thrombus dalam jantung, dengan kata lain

hal merupakan perwujudan dari masalah jantung. Meskipun lebih jarang terjadi embolus juga

mungkin berasal dari plak ateromatosa sinus karotis atau arteri karotis interna. temapt yang

paling sering terserang emboli serebri adalah arteri serebri media, terutama bagian atas.

Perdarahan intraserebral sebagian besar terjadi akibat hipertensi dimana tekanan

darah diastoliknya melebihi 100 mmHg. Hipertensi kronik dapat menyebabkan pecah/ruptur

arteri serebri. Ekstravasasi darah terjadi di daerah otak dan/atau subarakhnoid, sehingga

jaringan yang terletak di dekatnya akan tergeser dan tertekan. Daerah distal dari tempat

dinding arteri pecah tidak lagi kebagian darah sehingga daerah tersebut menjadi iskemik dan

kemudian menjadi infark yang tersiram darah ekstravasal hasil perdarahan. Daerah infark itu

tidak berfungsi lagi sehingga menimbulkan deficit neurologik, yang biasanya menimbulkan

hemiparalisis. Dan darah ekstravasal yang tertimbun intraserebral merupakan hematom yang

cepat menimbulkan kompresi terhadap seluruh isi tengkorak berikut bagian rostral batang

otak. Keadaan demikian menimbulkan koma dengan tanda-tanda neurologik yang sesuai

dengan kompresi akut terhadap batang otak secara rostrokaudal yang terdiri dari gangguan

pupil, pernapasan, tekanan darah sistemik dan nadi. Apa yang dilukis diatas adalah gambaran

hemoragia intraserebral yang di dalam klinik dikenal sebagai apopleksia serebri atau

hemorrhagic stroke.

9

Arteri yang sering pecah adalah arteria lentikulostriata di wilayah kapsula interna.

Dinding arteri yang pecah selalu menunjukkan tanda-tanda bahwa disitu terdapat aneurisme

kecil-keci yang dikenal sebagai aneurisme Charcot Bouchard. Aneurisma tersebut timbul

pada orang-orang dengan hipertensi kronik, sebagai hasil proses degeneratif pada otot dan

unsure elastic dari dinding arteri. Karena perubahan degeneratif itu dan ditambah dengan

beban tekanan darah tinggi, maka timbullah beberapa pengembungan kecil setempat yang

dinamakan aneurismata Charcot Bouchard. Karena sebab-sebab yang belum jelas,

aneurismata tersebut berkembang terutama pada rami perforantes arteria serebri media yaitu

arteria lentikolustriata. Pada lonjakan tekanan darah sistemik seperti sewaktu orang marah,

mengeluarkan tenaga banyak dan sebagainya, aneurima kecil itu bisa pecah. Pada saat itu

juga, orangnya jatuh pingsan, nafas mendengkur dalam sekali dan memperlihatkan tanda-

23

tanda hemiplegia. Oleh karena stress yang menjadi factor presipitasi, maka stroke

hemorrhagic ini juga dikenal sebagai stress stroke.

Pada orang-orang muda dapat juga terjadi perdarahan akibat pecahnya aneurisme

ekstraserebral. Aneurisme tersebut biasanya congenital dan 90% terletak di bagian depan

sirkulus Willisi. Tiga tempat yang paling sering beraneurisme adalah pangkal arteria serebri

anterior, pangkal arteria komunikans anterior dan tempat percabangan arteria serebri media di

bagian depan dari sulkus lateralis serebri. Aneurisme yang terletak di system vertebrobasiler

paling sering dijumpai pada pangkal arteria serebeli posterior inferior, dan pada percabangan

arteria basilaris terdepan, yang merupakan pangkal arteria serebri posterior.

Fakta bahwa hampir selalu aneurisme terletak di daerah percabangan arteri

menyokong anggapan bahwa aneurisme itu suatu manifestasi akibat gangguan perkembangan

embrional, sehingga dinamakan juga aneurisme sakular (berbentuk seperti saku) congenital.

Aneurisme berkembang dari dinding arteri yang mempunyai kelemahan pada tunika

medianya. Tempat ini merupakan tempat dengan daya ketahanan yang lemah (lokus minoris

resistensiae), yang karena beban tekanan darah tinggi dapat menggembung, sehingga dengan

demikian terbentuklah suatu aneurisma.

Aneurisme juga dapat berkembang akibat trauma, yang biasanya langsung

bersambung dengan vena, sehingga membentuk shunt arteriovenosus.

Apabila oleh lonjakan tekanan darah atau karena lonjakan tekanan intraandominal,

aneurisma ekstraserebral itu pecah, maka terjadilah perdarahan yang menimbulkan gambaran

penyakit yang menyerupai perdarahan intraserebral akibat pecahnya aneurisma Charcor

Bouchard. Pada umumnya factor presipitasi tidak jelas. Maka perdarahan akibat pecahnya

aneurisme ekstraserebral yang berimplikasi juga bahwa aneurisme itu terletak

subarakhnoidal, dinamakan hemoragia subduralis spontanea atau hemoragia subdural primer.

Gejala ditentukan oleh tempat perfusi yang terganggu, yakni daerah yang disuplai

oleh pembuluh darah tersebut.

1. Penyumbatan pada a. Serebri media sering terjadi menyebabkan

- Kelemahan otot dan spastisitas kontralateral

- Defisit sensorik (hemianestesia) akibat kerusakan girus lateral presentralis dan post

sentralis

- Deviasi okular (deviation conjugee) akibat kerusakan area motorik penglihatan

- Hemianopsia (kebutaan)

- Gangguan bicara motok dan sensorik

24

- Gangguan persepsi spasial

- Apraksia

- Hemineglect (lobus parietalis)

2. Penyumbatan pada a. Serebri anterior menyebabkan:

- Hemiparesis dan defisit sensorik kontralateral akibat kehilangan girus presentralis

dan postsentralis bagian medial

- Kesulitan berbicara akibat kerusakan area motorik

- Apraksia pada lengan kiri jika korpus kalosum anterior dan hubungan dari hemisfer

dominan ke korteks motorik kanan terganggu.

- Apatis akibat kerusakan dari sistem limbik

3. Penyumbatan pada a. Serebri posterior menyebabkan:

- Hemianopsia kontralateral parsial

- Kebutaan jika penyumbatan terjadi secara bilateral

- Kehilangan memori akibat mengenai lobus temporalis bagian bawah

25

4. Penyumbatan pada a. Karotis atau basilaris akan menyebabkan defisit di daerah yang

disuplai oleh a. Serebri media dan anterior

5. Penyumbatan pada a. karotid anterior menyebabkan ganglia basalis (hipokinesia),

kapsula interna (hemiparesis) dan traktus optikus (hemianopsia) akan terkena

6. Penyumbatan pada a. komunikans posterior di talamus akan menyebabkan defisit

sensorik.

7. Penyumbatan total a.basilaris menyebabkan

- Paralisi semua ekstremitas (tetraplegia) dan otot-otot mata

- Koma

8. Penyumbatan pada cabang a.basilaris dapat menyebkan infark pada serebelum,

mesensephalon, pons dan medula oblongata. Efek yang ditimbulkan tergantung dari

lokasi kerusakan

- Pusing, nistagmus, hemiataksia akibat kerusakan serebelum dan jaras aferen nya,

saraf vestibular

- Penyakit Parkinson akibat kerusakan subtansia nigra

- Hemiplegua kontralateral dan tetraplegia akibat kerusakan traktus piramidal

- Hilangnya sensasi nyeri dan suhu (hipestesia atau anastesia) di bagian wajah

ipsilateral dan ekstremitas kontralateral akibat kerusakan saraf trigeminus (V) dan

traktus spinotalamikus

- Hipakusis (hipestesia auditorik) akibat kerusakan saraf koklearis

- Ageusis akibat kerusakan saraf traktus salivarius

- Singultus akibat kerusakan formatio retikularis

- Ptosis, miosis dan anhidrosis fasial ipsilateral (sindrom Horner) akibat kerusakan

saraf simpatis

- Paralisis palatum molle dan takikardia akibat kerusakan nervus vagus (X)

- Paralisis otot lidah akibat kerusakan saraf hypoglosus (XII)

- Strabismus akibat kerusakan saraf okulomotorik (III), saraf abdusens (VI)

F. MANIFESTASI KLINIS

Karena lesi vaskular regional di otak timbulah hemiparalisis atau hemiparesis yang

kontralateral terhadap sisi lesi. Jika lesi vaskular menduduki daerah batang otak sesisi,

maka timbullah gambaran penyakit hemiparesis atau hemihipestesia alternans, yang

26

mana berarti bahwa hemiparesis atau hemihipestesia bersifat kontralateral. Lagi pula

saraf-saraf otak yang ikut terkena menunjukkan ciri khas itu juga. Sindrom

hemiparesis kontralateral akibat lesi regional di otak dikenal segabai stroke,

sedangkan sindrom hemiparesis/hemihipestesia alternans pada mana saraf-daraf otak

terlibat dikenal sebagai sindrom batang otak

G. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Computerized tomography (CT scan): untuk membantu menentukan penyebab

seorang terduga stroke, suatu pemeriksaan sinar x khusus yang disebut CT scan otak sering

dilakukan. Suatu CT scan digunakan untuk mencari perdarahan atau massa di dalam otak,

situasi yang sangat berbeda dengan stroke yang memerlukan penanganan yang berbeda pula.

CT Scan berguna untuk menentukan:

Jenis patologi

Lokasi lesi

Ukuran lesi

Menyingkirkan lesi non vaskuler

MRI scan: Magnetic resonance imaging (MRI) menggunakan gelombang magnetik

untuk membuat gambaran otak. Gambar yang dihasilkan MRI jauh lebih detail jika

dibandingkan dengan CT scan, tetapi ini bukanlah pemeriksaan garis depan untuk stroke. jika

CT scan dapat selesai dalam beberapa menit, MRI perlu waktu lebih dari satu jam. MRI dapat

dilakukan kemudian selama perawatan pasien jika detail yang lebih baik diperlukan untuk

pembuatan keputusan medis lebih lanjut. Orang dengan peralatan medis tertentu (seperti,

pacemaker) atau metal lain di dalam tubuhnya, tidak dapat dijadikan subyek pada daerah

magneti kuat suatu MRI.

Metode lain teknologi MRI: suatu MRI scan dapat juga digunakan untuk secara

spesifik melihat pembuluh darah secara non invasif (tanpa menggunakan pipa atau injeksi),

suatu prosedur yang disebut MRA (magnetic resonance angiogram). Metode MRI lain

disebut dengan diffusion weighted imaging (DWI) ditawarkan di beberapa pusat kesehatan.

Teknik ini dapat mendeteksi area abnormal beberapa menit setelah aliran darah ke bagian

otak yang berhenti, dimana MRI konvensional tidak dapat mendeteksi stroke sampai lebih

dari 6 jam dari saat terjadinya stroke, dan CT scan kadang-kadang tidak dapat mendeteksi

27

sampai 12-24 jam. Sekali lagi, ini bukanlah test garis depan untuk mengevaluasi pasien

stroke.

Computerized tomography dengan angiography: menggunakan zat warna yang

disuntikkan ke dalam vena di lengan, gambaran pembuluh darah di otak dapat memberikan

informasi tentang aneurisma atau arteriovenous malformation. Seperti abnormalitas aliran

darah otak lainnya dapat dievaluasi dengan peningkatan teknologi canggih, CT angiography

menggeser angiogram konvensional.

Conventional angiogram: suatu angiogram adalah tes lain yang kadang-kadang

digunakan untuk melihat pembuluh darah. Suatu pipa kateter panjang dimasukkan ke dalam

arteri (biasanya di area selangkangan) dan zat warna diinjeksikan sementara foto sinar-x

secara bersamaan diambil. Meskipun angiogram memberikan gambaran anatomi pembuluh

darah yang paling detail, tetapi ini juga merupakan prosedur yang invasif dan digunakan

hanya jika benar-benar diperlukan. Misalnya, angiogram dilakukan setelah perdarahan jika

sumber perdarahan perlu diketahui dengan pasti. Prosedur ini juga kadang-kadang dilakukan

untuk evaluasi yang akurat kondisi arteri carotis ketika pembedahan untuk membuka

sumbatan pembuluh darah dipertimbangkan untuk dilakukan.

Carotid Doppler ultrasound: adalah suatu metode non-invasif (tanpa injeksi atau

penempatan pipa) yang menggunakan gelombang suara untuk menampakkan penyempitan

dan penurunan aliran darah pada arteri carotis (arteri utama di leher yang mensuplai darah ke

otak)

Tes jantung: tes tertentu untuk mengevaluasi fungsi jantung sering dilakukan pada

pasien stroke untuk mencari sumber emboli. Echocardiogram adalah tes dengan gelombang

suara yang dilakukan dengan menempatkan peralatan microphone pada dada atau turun

melalui esophagus (transesophageal achocardiogram) untuk melihat bilik jantung. Monitor

Holter sama dengan electrocardiogram (EKG), tetapi elektrodanya tetap menempel pada

dada selama 24 jam atau lebih lama untuk mengidentifikasi irama jantung yang abnormal.

Tes darah: tes darah seperti sedimentation rate dan C-reactive protein yang dilakukan

untuk mencari tanda peradangan yang dapat memberi petunjuk adanya arteri yang mengalami

peradangan. Protein darah tertentu yang dapat meningkatkan peluang terjadinya stroke karena

pengentalan darah juga diukur. Tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab stroke

yang dapat diterapi atau untuk membantu mencegah perlukaan lebih lanjut. Tes darah

screening mencari infeksi potensial, anemia, fungsi ginjal dan abnormalitas elektrolit

mungkin juga perlu dipertimbangkan.

28

Tabel a. Perbedaan jenis stroke dengan menggunakan alat bantu.

Tabel b. Gambaran CT-Scan Stroke Infark dan Stroke Hemoragik

Tabel c. Karakteristik MRI pada stroke hemoragik dan stroke infark

29

H. DASAR DIAGNOSIS

1. Siriraj Score

Catatan : 1. SSS> 1 = Stroke hemoragik

2. SSS < -1 = Stroke non hemoragik

Diantaranya : CT-scan

2. Gadjah Mada Score

30

3. Djonaedi score

31

I. PENATALAKSANAAN

Pengobatan yang cepat dan tepat diharapkan dapat menekan mortalitas dan mengurangi

kecacatan. Tujuan utama pengobatan adalah untuk memperbaiki aliran darah ke otak secepat

mungkin dan melindungi neuron dengan memotong kaskade iskemik. Pengelolaan pasien

stroke akut pada dasarnya dapat di bagi dalam :

1. Pengelolaan umum, pedoman 5 B

- Breathing

- Blood

32

- Brain

- Bladder

- Bowel

2. Pengelolaan berdasarkan penyebabnya

Stroke iskemik

Memperbaiki aliran darah ke otak (reperfusi)

Prevensi terjadinya trombosis (antikoagualsi)

Proteksi neuronal/sitoproteksi

Stroke Hemoragik

Pengelolaan konservatif

Perdarahan intra serebral

Perdarahan Sub Arachnoid

Pengelolaan operatif

Pengelolaan umum, pedoman 5 B

a. Breathing : Jalan nafas harus terbuka lega, hisap lendir dan slem untuk mencegah

kekurang oksigen dengan segala akibat buruknya. Dijaga agar oksigenasi dan

ventilasi baik, agar tidak terjadi aspirasi (gigi palsu dibuka).Intubasi pada pasien

dengan GCS < 8. Pada kira-kira 10% penderita pneumonia (radang paru) merupakan

merupakan penyebab kematian utama pada minggu ke 2 4 setelah serangan

otak.Penderita sebaiknya berbaring dalam posisi miring kiri-kanan bergantian setiap 2

jam. Dan bila ada radang atau asma cepat diatasi.

b. Blood : Tekanan darah pada tahap awal tidak boleh segera diturunkan, karena

dapat memperburuk keadaan, kecuali pada tekanan darah sistolik > 220 mmHg dan

atau diastolik > 120 mmHg (stroke iskemik), sistolik > 180 mmHg dan atau diastolik

> 100 mmHg (stroke hemoragik). Penurunan tekanan darah maksimal 20 %.

Obat-obat yang dapat dipergunakan Nicardipin (0,5 6 mcg/kg/menit infus kontinyu),

Diltiazem (5 40 g/Kg/menit drip), nitroprusid (0,25 10 g/Kg/menit infus

kontinyu), nitrogliserin (5 10 g/menit infus kontinyu), labetolol 20 80 mg IV

bolus tiap 10 menit, kaptopril 6,25 25 mg oral / sub lingual. Keseimbangan cairan

dan elektrolit perlu diawasi

33

Kadar gula darah (GD) yang terlalu tinggi terbukti memperburuk outcome pasien

stroke, pemberian insulin reguler dengan skala luncur dengan dosis GD > 150 200

mg/dL 2 unit, tiap kenaikan 50 mg/dL dinaikkan dosis 2 unit insulin sampai dengan

kadar GD > 400 mg/dL dosis insulin 12 unit.

c. Brain : Bila didapatkan kenaikan tekanan intra kranial dengan tanda nyeri kepala,

muntah proyektil dan bradikardi relatif harus di berantas, obat yang biasa dipakai

adalah manitol 20% 1 - 1,5 gr/kgBB dilanjutkan dengan 6 x 100 cc (0,5 gr/Kg BB),

dalam 15 20 menit dengan pemantauan osmolalitas antara 300 320 mOsm,

keuntungan lain penggunaan manitol penghancur radikal bebas.

Peningkatan suhu tubuh harus dihindari karena memperbanyak pelepasan

neurotransmiter eksitatorik, radikal bebas, kerusakan BBB dan merusak pemulihan

metabolisme enersi serta memperbesar inhibisi terhadap protein kinase.Hipotermia

ringan 30C atau 33C mempunyai efek neuroprotektif.

Bila terjadi kejang beri antikonvulsan diazepam i.v karena akan memperburuk perfusi

darah kejaringan otak

d. Bladder : Hindari infeksi saluran kemih bila terjadi retensio urine sebaiknya

dipasang kateter intermitten. Bila terjadi inkontinensia urine, pada laki laki pasang

kondom kateter, pada wanita pasang kateter.

e. Bowel : Kebutuhan cairan dan kalori perlu diperhatikan, hindari obstipasi, Jaga

supaya defekasi teratur, pasang NGT bila didapatkan kesulitan menelan makanan.

Kekurangan albumin perlu diperhatikan karena dapat memperberat edema otak

Penatalaksanaan Stroke Iskemik Akut

Terapi medik stroke merupakan intervensi medik dengan tujuan mencegah meluasnya

proses sekunder dengan menyelamatkan neuron-neuron di daerah penumbra serta

merestorasikan fungsi neurologik yang hilang.

Pengobatan medik dilakukan dengan dua prinsip dasar yaitu

o Pengobatan medik untuk memulihkan sirkulasi otak di daerah yang

terkena stroke, kalau mungkin sampai ke keadaan sebelum sakit.

34

Tindakan pemulihan sirkulasi dan eprfusi jaringan otak disebut sebagai

terapi reperfusi.

o Untuk tujuan khusus ini digunakan obat-obat yang dapat

menghancurkan emboli atau trombus pada pembuluh darah.

Terapi trombolisis

Satu-satunya obat yang diakui oleh FDA sebagai standard ini adalah penggunaan r-

TPA (Recombinant-tissue plasminogen activator) yang diberikan pada penderita

stroke akut dengan syarat-syarat tertentu baik i.v maupun intra arterial dalam waktu

kurang dari 3 jam setelah onset stroke. dengan dosis 0,9 mg/kgBB maksimal 90 mg

(10% diberikan bolus & sisanya infus kontinyu dalam 60 menit). Sayangnya bahwa

pengobatan dengan obat ini mempunyai persyaratan pemberian haruslah kurang dari 3

jam, sehingga hanya pasien yang masuk rumah sakit dengan onset awal dan dapat

penyelesaian pemeriksaan darah, CT Scan kepala dan inform consent yang cepat saja

yang dapat menerima obat ini.

Diharapkan dengan ini, terapi penghancuran trombus dan reperfusi jaringan otak

terjadi sebelum ada perubahan irreversibel pada otak yang terkena terutama daerah

penumbra.

o Terapi reperfusi lainnya adalah pemberian antikoagulan pada stroke iskemik

akut. Obat-obatan yang digunakan adalah heparin atau heparinoid. Obat ini

diharapkan akan memperkecil trombus yang terjadi dan mencegah

pembentukan trombus baru.

o Pengobatan anti-platelet pada stroke akut

o Obat-obat defibrinasi

o Terapi Neuroproteksi, seperti Ca-Channel blocker, antagonis presinaptik dari

Excitatory Amino Acid, obat-obat pensupresi asam arakhidonat dan membran

sel, obat-obat antiradikal bebas.

o CDP-Choline bekerja dengan memperbaiki membran sel dengan cara

menambah sintesa phospatidylcholine, menghambat terbentuknya

radikal bebas dan juga menaikkan sintesis asetilkolin suatu

neurotransmiter untuk fungsi kognitif. Meta analisis Cohcrane Stroke

Riview Group Study(Saver 2002) 7 penelitian 1963 pasien stroke

iskemik dan perdarahan, dosis 500 2.000 mg sehari selama 14 hari

35

menunjukkan penurunan angka kematian dan kecacatan yang

bermakna. Therapeutic Windows 2 14 hari.

o Piracetam, cara kerja secara pasti didak diketahui, diperkirakan

memperbaiki integritas sel, memperbaiki fluiditas membran dan

menormalkan fungsi membran. Dosis bolus 12 gr IV dilanjutkan 4 x 3

gr iv sampai hari ke empat, hari ke lima dilanjutkan 3 x 4 gr peroral

sampai minggu ke empat, minggu ke lima sampai minggu ke 12

diberikan 2 x 2,4 gr per oral,. Therapeutic Windows 7 12 jam.

o Statin, diklinik digunakan untuk anti lipid, mempunyai sifat

neuroprotektif untuk iskemia otak dan stroke. Mempunyai efek anti

oksidan downstream dan upstream. Efek downstream adalah

stabilisasi atherosklerosis sehingga mengurangi pelepasan plaque

tromboemboli dari arteri ke arteri. Efek upstream adalah

memperbaiki pengaturan eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthese,

mempunyai sifat anti trombus, vasodilatasi dan anti inflamasi),

menghambat iNOS (inducible Nitric Oxide Synthese, sifatnya

berlawanan dengan eNOS), anti inflamasi dan anti oksidan.

o Cerebrolisin, suatu protein otak bebas lemak dengan khasiat anti

calpain, penghambat caspase dan sebagai neurotropik dosis 30 50 cc

selama 21 hari menunjukkan perbaikan fungsi motorik yang bermakna.

Penatalaksanaan Stroke Hemoragik

Penanganan stroke hemoragik dapat bersifat medik atau bedah tergantung keadaan

dan syarat yang diperlukan untuk masing-masing jenis terapi. Penanganan medik fase akut

dilakukan pada penderita stroke hemoragik dengan menurunkan tekanan darah sistemik yang

tinggi dengan obat-obat antihipertensi yang biasanya short acting untuk mencapai tekanan

darah premorbid atau diturunkan kira-kira 20% dari tekanan darah waktu masuk rumah sakit.

Ada beberapa indikasi untuk tindakan bedah, misalnya volume darah > 55cc, midline shift >

5mm, perdarahan pada ICH, pasien dapat bertahan tapi level fungsional kurang baik.

Pertolongan awal harus bersifat khusus, pada perdarahan otak pertolongan serupa

dengan jenis lain dari stroke (ABC, cegah infeksi, dll). Jika kepastian lokasidan ukuran

perdarahan intraserebral telah jelas pada CT scan, penentuan penyebab perdarahan perlu

36

diketahui karena sangat mempengaruhi prognosis, apalagi jika tindakan pembedahan

direncanakan akan dilakukan.

Larutan Manitol 20-25% merupakan zat yang plaing banyak diapaki : 0,75 1

mg/kgBB bolus, diikuti 0,25-0,5 mg/kgBB setiap 3-5 jam tergantung pada respon klinis.

Komplikasi penggunaan osmotik adalah hipotensi, hipokalemi, gangguan fungsi ginjal karena

hiperosmolaritas, gangguan jantung kongestif dan hemolisis.

Tindakan pembedahan pada perdarahan intraserebral primer, tergantung pada tujuan

tingkat keparahan klinis dan indikasi bedahnya. Tindakan bedah yang dilakukan antara lain

aspirasi sederhana, kraniotomi dan open surgery, evakuasi endoskopik dan aspirasi

stereotaksik.

Pembedahan perdarahan serebelum leih pasti dalam indikasinya dibandingkan

perdarahan supratentorial dan jika dilakukan sesuai indikasi akan menolong hidup penderita.

Indikasi yang jelas yaitu adanya penurunan kesadaran yang disertai dengan kompresi batang

otak yang progresif atau diameter hematom > 3 cm. Jika penderita menurun kesadarannya

dengan disertai hidrosefalus dan diameter hematom < 3 cm, maka tindakan VP

(ventrikulostomi) shunt dapat dilakukan sebagai tindakan awal, dan kemudian observasi

penderita akan menentukan apakah trepamasi serebelar perlu untuk tindakan.

37

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok studi serebrovaskuler & Neurogeriatri, PERDOSSI : Konsensus Nasional

Pengelolaan Stroke di Indonesia, Jakarta, 1999.

Kelompok studi serebrovaskuler & Neurogeriatri, PERDOSSI : Guideline Stroke 2000

Seri Pertama, Jakarta, Mei 2000.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Classification of cerebrovascular

disease III. Stroke 1990, 21: 637-76.

Pusinelli W.: Pathophysiology of acute ischemic stroke. Lancet 1992, 339: 533-6.

Sandercock P, Huub W, Peter S.: Medical Treatment of acute ischemic stroke. Lancet

1992, 339: 537-9.

Widjaja D. Highlight of Stroke Management. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan,

Surabaya 2002.

Gilroy J. Basic Neurology. Third Edition. Mc Graw Hill. New York, 2000 ; 225 -306

Hinton RC. Stroke, in Samuel MA Manual of Neurologic Therapeutics. Fifth Edition.

Litle Brown and Company Ney York 1995 ; 207 24.

Adam HP, Del Zoppo GJ, Kummer RV. Management of stroke. 2

nd

Ed, Professional

communications inc New York, 2002

Anda mungkin juga menyukai

- Mekanisme BerkeringatDokumen9 halamanMekanisme BerkeringatFebiFascinateD'meean100% (1)

- SabuDokumen4 halamanSabuFebiFascinateD'meean71% (7)

- StimulanDokumen17 halamanStimulanFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat

- Mekanisme HausDokumen12 halamanMekanisme HausFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat

- Mekanisme KeringatDokumen3 halamanMekanisme KeringatFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat

- Creeping EruptionDokumen16 halamanCreeping EruptionMelina SagalaBelum ada peringkat