Cedera Kepala

Cedera Kepala

Diunggah oleh

Mardhink ZhadjaHak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Cedera Kepala

Cedera Kepala

Diunggah oleh

Mardhink ZhadjaHak Cipta:

Format Tersedia

Cedera KepaIa (Trauma CapItIs)

Asrul Mappiwali

Tugas Bedah Saraf

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Pendahuluan

Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kematian utama dikalangan

usia produktif khususnya di negara berkembang.Hal ini diakibatkan karena

mobilitas yang tinggi di kalangan usia produktif sedangkan kesadaran untuk

menjaga keselamatan di jalan masih rendah disamping penanganan pertama

yang belum benar dan rujukan yang terlambat.

Cedera kepala merupakan salah satu kasus yang paling sering dijumpai di

ruang gawat darurat rumah sakit. Suatu rumah sakit yang melayani daerah

yang berpenduduk sekitar 250.000 orang bisa menerima sampai 5.000

kasus cedera kepala tiap tahun, ini merupakan 10% dari semua kasus yang

datang.

Kasus cedera kepala yang dirawat di bangsal saraf RS Cipto Mangunkusumo

selama tahun 19811982 adalah sebesar 1850 orang, 1642 orang (88,75%)

di antaranya adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan kasus cedera

kepala yang ke unit gawat darurat RS Cipto Mangunkusumo pada tahun

1982 adalah 4146 orang, 4056 dewasa dan 90 anak-anak. Di antara 1642

kasus yang dirawat tersebut 137 meninggal dunia. Dengan makin

banyaknya kendaraan di jalan-jalan dan meningkatnya mobilitas penduduk,

maka kasus cedera kepala terutama akibat kecelakaan lalu lintas akan

makin bertambah pula.

Di Amerika pada tahun 1970 kecelakaan lalu-lintas telah menduduki tempat

keempat sebagai penyebab kematian yang utama, bahkan nomor satu pada

golongan usia 0-40 tahun. Kasus cedera kepala mempunyai beberapa aspek

khusus, antara lain kemampuan regenerasi sel otak yang amat terbatas,

kemungkinan komplikasi yang mengancam jiwa atau menyebabkan

kecacatan, juga karena terutama mengenai pria dalam usia produktif yang

biasanya merupakan kepala keluarga. Pada tahun 1990 dilaporkan kejadian

cedera kepala 200/100.000 penduduk pertahun. Pada penderita dengan

cedera kepala ringan dan sedang hanya 3% -5% yang memerlukan tindakan

operasi kurang lebih 40% dan sisanya dirawat secara konservatif. Pragnosa

pasien cedera kepala akan lebih baik bila penatalaksanaan dilakukan secara

tepat dan cepat.

Pasien bias meninggal akibat prolog hipoksia dan hipotensi, herniasi otak,

dan komplikasi - komplikasi sistemik. Pada salah satu studi prospektif

dengan CT Scan didapat hasil :

- Pada cedera kepala berat : 30% CT Scan normal dan 70% abnormal

- Pada cedera kepala ringan yang pemah mengalami pingsan: 18% CT Scan

abnormal

- 5% diantaranya memerlukan tindakan operasi

- Pada cedera kepala sedang, 40% CT Scan abnormal dan 8% memerlukan

tindakan operasi.

Anatomi Kepala

a. Kulit Kepala

Kulit kepala terdiri dari 5 lapisan yang disebut SCALP yaitu; skin atau kulit,

connective tissue atau jaringan penyambung, aponeurosis atau galea

aponeurotika, loose conective tissue atau jaringan penunjang longgar dan

pericranium.

Kulit kepala memiliki banyak pembuluh darah sehingga perdarahan akibat

laserasi kulit kepala akan menyebabkan banyak kehilangan darah, terutama

pada bayi dan anak-anak.

Gambar 1. Lapisan Kranium

b. Tulang tengkorak

Terdiri dari kubah (kalvaria) dan basis kranii. Tulang tengkorak terdiri dari

beberapa tulang yaitu frontal, parietal, temporal dan oksipital. Kalvaria

khususnya diregio temporal adalah tipis, namun disini dilapisi oleh otot

temporalis. Basis cranii berbentuk tidak rata sehingga dapat melukai bagian

dasar otak saat bergerak akibat proses akselerasi dan deselerasi. Rongga

tengkorak dasar dibagi atas 3 fosa yaitu fosa anterior tempat lobus frontalis,

fosa media tempat temporalis dan fosa posterior ruang bagi bagian bawah

batang otak dan serebelum.

c. Mening

Selaput mening menutupi seluruh permukaan otak dan terdiri dari 3 lapisan

yaitu :

1. Dura mater

Dura mater secara konvensional terdiri atas dua lapisan yaitu lapisan

endosteal dan lapisan meningeal (5). Dura mater merupakan selaput yang

keras, terdiri atas jaringan ikat fibrisa yang melekat erat pada permukaan

dalam dari kranium. Karena tidak melekat pada selaput arachnoid di

bawahnya, maka terdapat suatu ruang potensial (ruang subdura) yang

terletak antara dura mater dan arachnoid, dimana sering dijumpai

perdarahan subdural. Pada cedera otak, pembuluh-pembuluh vena yang

berjalan pada permukaan otak menuju sinus sagitalis superior di garis

tengah atau disebut Bridging Veins, dapat mengalami robekan dan

menyebabkan perdarahan subdural. Sinus sagitalis superior mengalirkan

darah vena ke sinus transversus dan sinus sigmoideus. Laserasi dari sinus-

sinus ini dapat mengakibatkan perdarahan hebat.

Arteri-arteri meningea terletak antara dura mater dan permukaan dalam dari

kranium (ruang epidural). Adanya fraktur dari tulang kepala dapat

menyebabkan laserasi pada arteri-arteri ini dan menyebabkan perdarahan

epidural. Yang paling sering mengalami cedera adalah arteri meningea

media yang terletak pada fosa temporalis (fosa media).

2. Selaput Arakhnoid

Selaput arakhnoid merupakan lapisan yang tipis dan tembus pandang.

Selaput arakhnoid terletak antara pia mater sebelah dalam dan dura mater

sebelah luar yang meliputi otak. Selaput ini dipisahkan dari dura mater oleh

ruang potensial, disebut spatium subdural dan dari pia mater oleh spatium

subarakhnoid yang terisi oleh liquor serebrospinalis. Perdarahan sub

arakhnoid umumnya disebabkan akibat cedera kepala.

3. Pia mater

Pia mater melekat erat pada permukaan korteks serebri (3). Pia mater

adarah membrana vaskular yang dengan erat membungkus otak, meliputi

gyri dan masuk kedalam sulci yang paling dalam. Membrana ini

membungkus saraf otak dan menyatu dengan epineuriumnya. Arteri-arteri

yang masuk kedalam substansi otak juga diliputi oleh pia mater.

d. Encephalon

Otak merupakan suatu struktur gelatin yang mana berat pada orang dewasa

sekitar 14 kg. Otak terdiri dari beberapa bagian yaitu; Proensefalon (otak

depan) terdiri dari serebrum dan diensefalon, mesensefalon (otak tengah)

dan rhombensefalon (otak belakang) terdiri dari pons, medula oblongata dan

serebellum.

Fisura membagi otak menjadi beberapa lobus. Lobus frontal berkaitan

dengan fungsi emosi, fungsi motorik dan pusat ekspresi bicara. Lobus

parietal berhubungan dengan fungsi sensorik dan orientasi ruang. Lobus

temporal mengatur fungsi memori tertentu. Lobus oksipital

bertanggungjawab dalam proses penglihatan. Mesensefalon dan pons bagian

atas berisi sistem aktivasi retikular yang berfungsi dalam kesadaran dan

kewapadaan. Pada medula oblongata terdapat pusat kardiorespiratorik.

Serebellum bertanggungjawab dalam fungsi koordinasi dan keseimbangan.

Gambar 2. Lobus-lobus Otak

e. Cairan Serebrospinalis

Cairan serebrospinal (CSS) dihasilkan oleh plexus khoroideus dengan

kecepatan produksi sebanyak 20 ml/jam. CSS mengalir dari dari ventrikel

lateral melalui foramen monro menuju ventrikel III, akuaduktus dari sylvius

menuju ventrikel IV. CSS akan direabsorbsi ke dalam sirkulasi vena melalui

granulasio arakhnoid yang terdapat pada sinus sagitalis superior. Adanya

darah dalam CSS dapat menyumbat granulasio arakhnoid sehingga

mengganggu penyerapan CSS dan menyebabkan kenaikan takanan

intrakranial. Angka rata-rata pada kelompok populasi dewasa volume CSS

sekitar 150 ml dan dihasilkan sekitar 500 ml CSS per hari.

f. Tentorium

Tentorium serebeli membagi rongga tengkorak menjadi ruang supratentorial

(terdiri dari fosa kranii anterior dan fosa kranii media) dan ruang

infratentorial (berisi fosa kranii posterior).

g. Perdarahan Otak

Otak disuplai oleh dua arteri carotis interna dan dua arteri vertebralis.

Keempat arteri ini beranastomosis pada permukaan inferior otak dan

membentuk circulus Willisi. Vena-vena otak tidak mempunyai jaringan otot

didalam dindingnya yang sangat tipis dan tidak mempunyai katup. Vena

tersebut keluar dari otak dan bermuara ke dalam sinus venosus cranialis.

Fisiologi Kepala

Tekanan intrakranial (TIK) dipengaruhi oleh volume darah intrakranial,

cairan secebrospinal dan parenkim otak. Dalam keadaan normal TIK orang

dewasa dalam posisi terlentang sama dengan tekanan CSS yang diperoleh

dari lumbal pungsi yaitu 4 - 10 mmHg. Kenaikan TIK dapat menurunkan

perfusi otak dan menyebabkan atau memperberat iskemia. Prognosis yang

buruk terjadi pada penderita dengan TIK lebih dari 20 mmHg, terutama bila

menetap.

Pada saat cedera, segera terjadi massa seperti gumpalan darah dapat terus

bertambah sementara TIK masih dalam keadaan normal. Saat pengaliran

CSS dan darah intravaskuler mencapai titik dekompensasi maka TIK secara

cepat akan meningkat. Sebuah konsep sederhana dapat menerangkan

tentang dinamika TIK. Konsep utamanya adalah bahwa volume intrakranial

harus selalu konstan, konsep ini dikenal dengan Doktrin Monro-Kellie.

Otak memperoleh suplai darah yang besar yaitu sekitar 800ml/min atau

16% dari cardiac output, untuk menyuplai oksigen dan glukosa yang cukup.

Aliran darah otak (ADO) normal ke dalam otak pada orang dewasa antara

50-55 ml per 100 gram jaringan otak per menit. Pada anak, ADO bisa lebih

besar tergantung pada usainya. ADO dapat menurun 50% dalam 6-12 jam

pertama sejak cedera pada keadaan cedera otak berat dan koma. ADO akan

meningkat dalam 2-3 hari berikutnya, tetapi pada penderita yang tetap

koma ADO tetap di bawah normal sampai beberapa hari atau minggu setelah

cedera. Mempertahankan tekanan perfusi otak/TPO (MAP-TIK) pada level

60-70 mmHg sangat rirekomendasikan untuk meningkatkan ADO.

Definisi dan Epidemiologi

Cedera kepala adalah kekerasan pada kepala yang dapat menyebabkan

kerusakan yang kompleks di kulit kepala, tulang tempurung kepala, selaput

otak, dan jaringan otak itu sendiri. Menurut Brain Injury Assosiation of

America cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala, bukan bersifat

kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan/benturan

fisik dari luar, yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang

mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik .

Menurut David A Olson dalam artikelnya cedera kepala didefenisikan sebagai

beberapa perubahan pada mental dan fungsi fisik yang disebabkan oleh

suatu benturan keras pada kepala .

Klasifikasi

Cedera kepala diklasifikasikan dalam berbagai aspek. Secara praktis dikenal

3 deskripsi klasifikasi yaitu berdasarkan mekanisme, berat dan morfologi.

Berdasarkan mekanismenya cedera kepala dibagi atas:

Cedera kepala tumpul, biasanya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas,

jatuh atau pukulan benda tumpul. Pada cedera tumpul terjadi akselerasi dan

deselerasi yang cepat menyebabkan otak bergerak di dalam rongga cranial

dan melakukan kontak pada protuberans tulang tengkorak. Cedera tembus,

biasanya disebabkan oleh luka tembak ataupun tusukan.

Berdasarkan morfologinya cedera kepala dikelompokkan menjadi;

1. Fraktur tengkorak; Fraktur tengkorak dapat terjadi pada atap dan dasar

tengkorak. Fraktur dapat berupa garis/linear, mutlipel dan menyebar dari

satu titik (stelata) dan membentuk fragmen-fragmen tulang (kominutif).

Fraktur tengkorak dapat berupa fraktur tertutup yang secara normal tidak

memerlukan perlakuan spesifik dan fraktur tertutup yang memerlukan

perlakuan untuk memperbaiki tulang tengkorak.

2. Lesi intrakranial; dapat berbentuk lesi fokal (perdarahan epidural,

perdarahan subdural, kontusio, dan peradarahan intraserebral), lesi difus

dan terjadi secara bersamaan.

Secara umum untuk mendeskripsikan beratnya penderita cedera kepala

digunakan Glasgow Coma Scale (GCS). Penilaian ini dilakukan terhadap

respon motorik (1-6), respon verbal (1-5) dan buka mata (1-4), dengan

interval GCS 3-15.

Berdasarkan beratnya cedera kepala dikelompokkam menjadi:

1. Nilai GCS sama atau kurang dari 8 didefenisikan sebagai cedera kepala

berat.

2. Cedera kepala sedang memiliki nilai GCS 9-13 dan,

3. Cedera kepala ringan dengan nilai GCS 14-15.

Gejala Klinis

Tanda dan gejala cedera kepala dapat dikelompokkan dalam 3 kategori

utama ( Hoffman, dkk, 1996):

1. Tanda dan gejala fisik/somatik: nyeri kepala, dizziness, nausea, vomitus

2. Tanda dan gejala kognitif: gangguan memori, gangguan perhatian dan

berfikir kompleks

3. Tanda dan gejala emosional/kepribadian: kecemasan, iritabilitas

Gambaran klinis secara umum pada trauma kapitis :

1. Pada kontusio segera terjadi kehilangan kesadaran

2. Pola pernafasan secara progresif menjadi abnormal

3. Respon pupil mungkn lenyap.

4. Nyeri kepala dapat muncul segera/bertahap seiring dengan peningkatan

TIK

5. Dapat timbul mual-muntah akibat peningkatan tekanan intracranial

6. Perubahan perilaku kognitif dan perubahan fisik pada berbicara dan

gerakan motorik dapat timbul segera atau secara lambat.

Patofisiologi

Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala.

Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan lesi bagian dalam terjadi

pada tengkorak, pembuluh darah tengkorak maupun otak itu sendiri.

Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan yaitu:

1. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak,

2. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam dan,

3. Kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang lain

dibentur oleh benda yang bergerak (kepala tergencet).

Terjadinya lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera kepala

diterangkan oleh beberapa hipotesis yaitu getaran otak, deformasi

tengkorak, pergeseran otak dan rotasi otak. Dalam mekanisme cedera

kepala dapat terjadi peristiwa contre coup dan coup. Contre coup dan coup

pada cedera kepala dapat terjadi kapan saja pada orang-orang yang

mengalami percepatan pergerakan kepala. Cedera kepala pada coup

disebabkan hantaman pada otak bagian dalam pada sisi yang terkena

sedangkan contre coup terjadi pada sisi yang berlawanan dengan daerah

benturan. Kejadian coup dan contre coup dapat terjadi pada keadaan.

Berdasarkan patofisiologinya cedera kepala dibagi menjadi cedera kepala

primer dan cedera kepala skunder. Cedera kepala primer merupakan cedera

yang terjadi saat atau bersamaan dengan kejadian cedera, dan merupakan

suatu fenomena mekanik. Cedera ini umumnya menimbulkan lesi permanen.

Tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali membuat fungsi stabil, sehingga

sel-sel yang sakit dapat menjalani proses penyembuhan yang optimal.

Cedera kepala skunder merupakan proses lanjutan dari cedera primer dan

lebih merupakan fenomena metabolik. Pada penderita cedera kepala berat,

pencegahan cedera kepala skunder dapat mempengaruhi tingkat

kesembuhan/keluaran penderita.

Penyebab cedera kepala skunder antara lain penyebab sistemik (hipotensi,

hipoksemia, hipo/hiperkapnea, hipertermia, dan hiponatremia) dan

penyebab intracranial (tekanan intrakranial meningkat, hematoma, edema,

pergeseran otak (brain shift), vasospasme, kejang, dan infeksi).

Aspek patologis dari cedera kepala antara lain, hematoma epidural

(perdarahan yang terjadi antara tulang tengkorak dan dura mater),

perdarahan subdural (perdarahan yang terjadi antara dura mater dan

arakhnoidea), higroma subdural (penimbunan cairan antara dura mater dan

arakhnoidea), perdarahan subarakhnoidal cederatik (perdarahan yang

terjadi di dalam ruangan antara arakhnoidea dan permukaan otak),

hematoma serebri (massa darah yang mendesak jaringan di sekitarnya

akibat robekan sebuah arteri), edema otak (tertimbunnya cairan secara

berlebihan didalam jaringan otak), kongesti otak (pembengkakan otak yang

tampak terutama berupa sulsi dan ventrikel yang menyempit), cedera otak

fokal (kontusio, laserasio, hemoragia dan hematoma serenri setempat), lesi

nervi kranialis dan lesi sekunder pada cedera otak.

Indikasi Perawatan

Pasien sebaiknya dirawat di rumah sakit bila terdapat gejala atau tanda

sebagai berikut :

1. Perubahan kesadaran saat diperiksa

2. Fraktur tulang tengkorak

3. Terdapat defisit neurologic

4. Kesulitan menilai kesadaran pasien, misalnya pada anak- anak, riwayat

minum alkohol, pasien tidak kooperatif

5. Adanya faktor sosial seperti :

a.Kurangnyapengawasan orang tua/keluarga bila dipulangkan.

b.Kurangnya pendidikan orang tua/keluarga.

c.Sulitnya transportasi ke rumah sakit.

Pasien yang diperbolehkan pulang hanis dipesan agar segera kembali ke

rumah sakit bila timbul gejala sebagai berikut :

1. Mengantuk, sulit dibangunkan

2. Disorientasi, kacau

3. Nyeri kepala yang hebat, muntah, demam

4. Rasa lemah, kelumpuhan, penglihatan kabur

5. Kejang, pingsan

6. Keluar darah/cairan dari hidung, teling

Pemeriksaan klinis

Pemeriksaan klinis pada pasien cedera kepala secara umum meliputi

anamnesis, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan neurologis dan

pemeriksaan radiologi, pemeriksaan tanda-tanda vital juga dilakukan yaitu

kesadaran, nadi, tekanan darah, frekuensi dan jenis pernafasan serta suhu

badan. Pengukuran tingkat keparahan pada pasien cedera kepala harus

dilakukan yaitu dengan Glasgow Coma Scale (GCS) yang pertama kali

dikenalkan oleh Teasdale dan Jennett pada tahun 1974 yang digunakan

sebagai standar internasional.

Tabel 2.1 Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale Nilai

Respon membuka mata (E)

Buka mata spontan 4

Buka mata bila dipanggil/rangsangan suara 3

Buka mata bila dirangsang nyeri 2

Tak ada reaksi dengan rangsangan apapun 1

Respon verbal (V)

Komunikasi verbal baik, jawaban tepat 5

Bingung, disorientasi waktu, tempat, dan orang 4

Kata-kata tidak teratur 3

Suara tidak jelas 2

Tak ada reaksi dengan rangsangan apapun 1

Respon motorik (M)

Mengikuti perintah 6

Dengan rangsangan nyeri, dapat mengetahui tempat rangsangan 5

Dengan rangsangan nyeri, menarik anggota badan 4

Dengan rangsangan nyeri, timbul reaksi fleksi abnormal 3

Dengan rangsangan nyeri, timbul reaksi ekstensi abnormal 2

Dengan rangsangan nyeri, tidak ada reaksi 1

Nilai GCS = ( E+V+M), nilai terbaik = 15 dan nilai terburuk = 3

Pada pemerikasaan neurologis respon pupil, pergerakan mata, pergerakan

wajah, respon sensorik dan pemeriksaan terhadap nervus cranial perlu

dilakukan. Pupil pada penderita cedera kepala didak berdilatasi pada

keadaan akut, jadi jika terjadi perubahan dari pupil dapat dijadikan sebagai

tanda awal terjadinya herniasi. Kekuatan dan simetris dari letak anggota

gerak ekstrimitas dapat dijadikan dasar untuk mencari tanda gangguan otak

dan medula spinalis. Respon sensorik dapat dijadikan dasar menentukan

tingkat kesadaran dengan memberikan rangsangan pada kulit penderita.

CT scan merupakan study diagnosis pilihan dalam evaluasi penderita cedera

kepala. CT scan idealnya dilakukan pada semua cedera otak dengan

kehilangan kesadaran lebih dari 5 menit, amnesia, sakit kepala hebat,

GCS < 15. CT scan dapat memperlihatkan tanda terjadinya fraktur,

perdarahan pada otak (hemoragi), gumpalan darah (hematom), luka memar

pada jaringan otak (kontusio), dan udem pada jaringan otak. Selain itu juga

dapat digunakan foto rongen sinar X, MRI, angiografi dan sken tomografik

terkomputerisasi. Pada pasien cedera kepala berat, penundaan transportasi

penderita karena menunggu CT scan sangat berbahaya karena diagnosis

serta terapi yang cepat sangat penting.

Transportasi penderita cedera kepala

Transportasi penderita cedera kepala terutama penderita dengan cedera

kepala sedang dan berat harus cepat dilakukan untuk mendapatkan

tindakan medis yang cepat, tepat dan aman. Karena keterlambatan sampai

di rumah sakit, 10 % dari total penderita cedera kepala di Amerika Serikat

meninggal. Pada penderita cedera kepala berat sering menderita gangguan

pernafasan, syok hipovolemik, gangguan keseimbangan cairan dan

elektrolit, tekanan intrakranial meninggi, kejang-kejang, gangguan

kardiovaskuler, karena itu perlu penanganan yang cepat. Tindakan gawat

darurat yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan penderita yaitu;

menjaga kelancaran jalan nafas (air way), oksigenasi yang adekuat,

resusitasi cairan, melindungi vertebra servikalis dan torakolumbal,

identifikasi dan stabilisasi perdarahan ekstrakranial, dan menilai tingkat

kesadaran penderita.

Dalam penganan pasien dengan cedera kepala berat transportasi sangat

penting, karena berhubungan dengan cedera kepala sekunder. Cedera

kepala sekunder yang sering terjadi dan menyebabkan kematian adalah

hipoksia dan hipotensi. Waktu tunggu penderita dirumah sakit untuk

penanganan penderita cedera kepala untuk cedera kepala berat. Pada

penderita cedera kepala berat dengan perdarahan subdural sebaiknya

interval waktu kejadian trauma dan tindakan yang dilakukan kurang dari 4

jam, sedangkan pada penderita dengan interval waktu lebih dari 12 jam

prognosis buruk. Seelig et al telah melakukan penelitian tentang pentingnya

penanganan dan transportasi yang cepat pada penderita dengan cedera

kepala berat tertutup dan perdarahan subdural akut. Penderita dengan

hematoma yang dievakuasi lebih kurang 4 jam, angka kematiannya 30%

dan 65% dengan keluaran baik. Sedangkan penderita yang dioperasi diatas

4 jam, angka kematiannya 90% dan kurang dari 10 % dengan keluaran

baik.

Faktor-faktor yang memperburuk prognosis pada penderita cedera kepala

yaitu; terlambatnya penanganan awal/resusitasi, pengangkutan/transport

yang tidak adekuat, dikirim ke rumah sakit yang tidak adekuat,

terlambatnya delakukan tindakan bedah dan adanya cedera multipel yang

lain.

Pengukuran keluaran penderita cedera kepala

Berdasarkan pengukuran GCS di Amerika mayoritas (75-80%) penderita

cedera kepala adalah cedera kepala ringan, cedera kepala sedang dan berat

yang masing-masingnya antara 10% dan 20%. Sebagian besar penderita

dengan cedera otak ringan pulih sempurna, tapi terkadang ada gejala sisa

yang sangat ringan. Perburukan yang tidak terduga pada penderita cedera

kepala ringan lebih kurang 3% yang mengakibatkan disfungsi neurologis

yang berat kecuali bila perubahan kesadaran dapat dideteksi lebih awal.

Sekitar 10-20% dari penderita cedera kepala sedang mengalami perburukan

dan jatuh dalam koma. Pada penderita dengan cedera kepala berat sering

diperburuk dengan cedera skunder. Hipoksia yang disertai dengan hipotensi

pada penderita cedera kepala berat akan menyebabkan mortalitas mencapai

75%.

Kecacatan akibat cedera kepala tergantung dari tingkat beratnya cedera,

lokasi cedera, umur dan kesehatan penderita. Beberapa kejadian kecacatan

tersering yaitu masalah kesadaran (fikiran, ingatan dan akal sehat), proses

sensorik (melihat, mendengar, meraba, mengecap dan menghidu),

berkomunikasi (ekspresi dan pemahaman) dan tingkah laku atau kesehatan

mental (depresi, gelisah/cemas, perubahan kepribadian, agresif/menyerang,

dan keadaan sosial yang tidak normal).

Menentukan keluaran dan prognosis dari cedera kepala sangat sulit.

Terlambatnya penanganan awal/resusitasi, pengangkutan/transport yang

tidak adekuat, dikirim ke rumah sakit yang tidak adekuat, terlambatnya

dilakukan tindakan bedah dan adanya cedera multiple yang lain merupakan

faktor-faktor yang memperburuk prognosis penderita cedera kepala. Untuk

keluaran penderita, pengukuran standar yang biasa digunakan adalah

Glasgow Outcome Scale (GOS) yang dikemukakan oleh Jennett dan Bond

(1975).

Tabel 2.2 Glasgow Outcome Scale

Skore Kategori Keterangan

1

2

3

4

5 Death (meninggal)

Vegetative state

Severe disability

Moderate disability

Good recovery Merupakan akibat langsung dari cedera kepala. Penderita

menjadi sadar kembali dan meninggal setelah itu karena komplikasi skunder

dan penyebab lain.

Penderita tidak memberikan respon dan tidak bisa berbicara untuk beberapa

waktu kedepan. Penderita mungkin dapat membuka mata dan menunjukkan

siklus tidur dan bangun tetapi fungsi dari korteks serebral tidak ada.

Membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas sehari-hari

disebabkan karena kecacatan mental atau fisik, biasanya kombinasi antara

keduanya. Kecacatan mental yang berat kadang-kadang juga dapat

dimasukkan dalam klasifikasi ini pada penderita dengan kecacatan fisik

sedikit atau tidak ada.

Dapat berjalan-jalan menggunakan transportasi umum dan bekerja di

tempat-tempat tertentu (dengan perlindungan) dan dapat beraktifitas bebas

sejauh kegiatan tersebut tidak mengkhawatirkan.

Ketidakmampuan(kecacatan) penderita mencakup perubahan derajat dari

dispasia, hemiparise, atau ataksia maupun berkurangnya intelektual dan

daya ingat dan perubahan personalitas. Lebih mampu untuk melakukan hal-

hal protektif diri.

Dapat melanjutkan kehidupan normal sekalipun terjadi keadaan defisit

neurologis

Evaluasi/taksiran penilaian praktis dari keluaran penderita cedera kepala

berat

GOS dibagi menjadi 5 skala yaitu: good recovery, moderate disability,

severe disability, vegetative dan death. Dari skala di atas dapat dibagi

menjadi keluaran baik/favorable outcome (good recovery dan moderate

disability) dan keluaran buruk/unfavorable outcome (severe disability,

vegetative dan dead). Cederatic Coma Data Bank menganalisa 760

penderita cedera kepala dan mengidentifikasi 5 faktor yang berhubungan

dengan keluaran buruk yaitu; umur penderita diatas 60 tahun, GSC < 5.

Data dari Rosner, Marion and rekan kerjanya melaporkan total penderita 241

orang dengan GCS <7. Dari data Journal of Nuerotaruma ada beberapa

penelitan terbaru yang berhubungan dengan tingkat keparahan ataupun

keluaran penderita cedera kepala terutama penderita cedera kepala berat.

Kadar magnesium serum yang rendah berhubungan dengan keluaran buruk

pada penderita setelah cedera kepala berat. Respon stres berperan oenting

dalam penurunan konsentrasi magnesium. Serum hipomagnesemia menjadi

independent marker untuk beratnya cedera kepala. Penderita cedera kepala

dengan usia 75 tahun atau lebih secara signifikan tidak dapat bertahan

hidup setelah tindakan bedah dari pada penderita muda (14-64 tahun). Von

Willebrand Factor (VWF) dikenal sebagai biomaker dari cedere pada

endotelial. Peningkatan dari kadar serum VWF terjadi karena aktivasi

endotelial pada cedera kepala berat. Peningkatan serum VWF pada cedera

kepala cerat merupakan tanda dari keluaran buruk dari penderita. High

intracranial pressure (HICP) adala komplikasi yang sering dijumpai dan

berbahaya dari cedera kepala, berat dan durasi HICP berhubungan dengan

keluaran buruk penderita dan memerlukan terapi yang intensif.

Pemeriksaan Dianostik:

1. CT-Scan, mengidentifikasi adanya sol, hemoragi menentukan ukuran

ventrikel pergeseran cairan otak

2. MRI, sama dengan CT -Scan dengan atau tanpa kontraks

3. Angiografi Serebral, menunjukkan kelainan sirkulasi serebral seperti

pergeseran jaringan otak akibat edema, perdarahan dan trauma

4. EEG, memperlihatkan keberadaan/ perkembangan gelombang

5. Sinar X, mendeteksi adanya perubahan struktur tulang (faktur pergeseran

struktur dan garis tengah (karena perdarahan edema dan adanya frakmen

tulang)

6. BAER (Brain Eauditory Evoked), menentukan fungsi dari kortek dan

batang otak

7. PET (Pesikon Emission Tomografi), menunjukkan aktivitas metabolisme

pada otak

8. Pungsi Lumbal CSS, dapat menduga adanya perdarahan subaractinoid

9. Kimia/elektrolit darah, mengetahui ketidakseimbangan yang berpengaruh

dalam peningkatan TIK

10. GDA (Gas Darah Arteri), mengetahui adanya masalah ventilasi atau

oksigenasi yang akan dapat meningkatkan TIK

11. Pemeriksaan toksitologi, mendeteksi obat yang mungkin bertanggung

jawab terhadap penurunan kesadaran

12. Kadar antikonvulsan darah, dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat

terapi yang cukup efektif untuk mengatasi kejang

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan awal penderita cedara kepala pada dasarnya memikili

tujuan untuk memantau sedini mungkin dan mencegah cedera kepala

sekunder serta memperbaiki keadaan umum seoptimal mungkin sehingga

dapat membantu penyembuhan sel-sel otak yang sakit. Untuk

penatalaksanaan penderita cedera kepala, Adveanced Cedera Life Support

(2004) telah menepatkan standar yang disesuaikan dengan tingkat

keparahan cedera yaitu ringan, sedang dan berat.

Penatalaksanaan penderita cerdera kepala meliputi survei primer dan survei

sekunder. Dalam penatalaksanaan survei primer hal-hal yang diprioritaskan

antara lain : A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability), dan E

(exposure/environmental control) yang kemudian dilanjutkan dengan

resusitasi. Pada penderita cedera kepala khususnya dengan cedera kepala

berat survei primer sangatlah penting untuk mencegah cedera otak skunder

dan menjaga homeostasis otak.

Kelancaran jalan napas (airway) merupakan hal pertama yang harus

diperhatikan. Jika penderita dapat berbicara maka jalan napas kemungkinan

besar dalam keadaan adekuat. Obstruksi jalan napas sering terjadi pada

penderita yang tidak sadar, yang dapat disebabkan oleh benda asing,

muntahan, jatuhnya pangkal lidah, atau akibat fraktur tulang wajah. Usaha

untuk membebaskan jalan napas harus melindungi vertebra servikalis

(cervical spine control), yaitu tidak boleh melakukan ekstensi, fleksi, atau

rotasi yang berlebihan dari leher. Dalam hal ini, kita dapat melakukan chin

lift atau jaw thrust sambil merasakan hembusan napas yang keluar melalui

hidung. Bila ada sumbatan maka dapat dihilangkan dengan cara

membersihkan dengan jari atau suction jika tersedia. Untuk menjaga patensi

jalan napas selanjutnya dilakukan pemasangan pipa orofaring. Bila

hembusan napas tidak adekuat, perlu bantuan napas. Bantuan napas dari

mulut ke mulut akan sangat bermanfaat (breathing). Apabila tersedia, O2

dapat diberikan dalam jumlah yang memadai. Pada penderita dengan cedera

kepala berat atau jika penguasaan jalan napas belum dapat memberikan

oksigenasi yang adekuat, bila memungkinkan sebaiknya dilakukan intubasi

endotrakheal.

Status sirkulasi dapat dinilai secara cepat dengan memeriksa tingkat

kesadaran dan denyut nadi (circulation). Tindakan lain yang dapat dilakukan

adalah mencari ada tidaknya perdarahan eksternal, menilai warna serta

temperatur kulit, dan mengukur tekanan darah. Denyut nadi perifer yang

teratur, penuh, dan lambat biasanya menunjukkan status sirkulasi yang

relatif normovolemik. Pada penderita dengan cedera kepala, tekanan darah

sistolik sebaiknya dipertahankan di atas 100 mmHg untuk mempertahankan

perfusi ke otak yang adekuat. Denyut nadi dapat digunakan secara kasar

untuk memperkirakan tekanan sistolik. Bila denyut arteri radialis dapat

teraba maka tekanan sistolik lebih dari 90 mmHg. Bila denyut arteri

femoralis yang dapat teraba maka tekanan sistolik lebih dari 70 mmHg.

Sedangkan bila denyut nadi hanya teraba pada arteri karotis maka tekanan

sistolik hanya berkisar 50 mmHg. Bila ada perdarahan eksterna, segera

hentikan dengan penekanan pada luka.

Setelah survei primer, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu resusitasi.

Cairan resusitasi yang dipakai adalah Ringer Laktat atau NaCl 0,9%,

sebaiknya dengan dua jalur intra vena. Pemberian cairan jangan ragu-ragu,

karena cedera sekunder akibat hipotensi lebih berbahaya terhadap cedera

otak dibandingkan keadaan udem otak akibat pemberian cairan yang

berlebihan. Posisi tidur yang baik adalah kepala dalam posisi datar, cegah

head down (kepala lebih rendah dari leher) karena dapat menyebabkan

bendungan vena di kepala dan menaikkan tekanan intracranial.

Pada penderita cedera kepala berat cedera otak sekunder sangat

menentukan keluaran penderita. Survei sekunder dapat dilakukan apabila

keadaan penderita sudah stabil yang berupa pemeriksaan keseluruhan fisik

penderita. Pemeriksaan neurologis pada penderita cedera kepala meliputi

respos buka mata, respon motorik, respon verbal, refleks cahaya pupil,

gerakan bola mata (dolls eye phonomenome, refleks okulosefalik), test

kalori dengan suhu dingin (refleks okulo vestibuler) dan refleks kornea.

Tidak semua pederita cedera kepala harus dirawat di rumah sakit. Indikasi

perawatan di rumah sakit antara lain; fasilitas CT scan tidak ada, hasil CT

scan abnormal, semua cedera tembus, riwayat hilangnya kesadaran,

kesadaran menurun, sakit kepala sedang-berat, intoksikasi alkohol/obat-

obatan, kebocoran liquor (rhinorea-otorea), cedera penyerta yang

bermakna, GCS < 15.

Terapi medikamentosa pada penderita cedera kepala dilakukan untuk

memberikan suasana yang optimal untuk kesembuhan. Hal-hal yang

dilakukan dalam terapi ini dapat berupa pemberian cairan intravena,

hiperventilasi, pemberian manitol, steroid, furosemid, barbitirat dan

antikonvulsan.

Indikasi pembedahan pada penderita cedera kepala bila hematom

intrakranial >30 ml, midline shift >5 mm, fraktur tengkorak terbuka, dan

fraktur tengkorak depres dengan kedalaman >1 cm.

Operasi Cedera Kepala

Hasil segera yang ingin dicapai dari operasi adalah kembalinya pergeseran

garis tengah, kembalinya tekanan intrakranial ke dalam batas normal,

kontrol pendarahan dan mencegah perdarahan ulang.

lndikasi operasi pada cedera kepala harus mempertimbangkan hal dibawah

ini :

- Status neurologis

- Status radiologis

- Pengukuran tekanan intrakranial

Secara umum indikasi operasi pada hematoma intrakranial :

- Massa hematoma kira-kira 40 cc

- Masa dengan pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm

- EDH dan SDH ketebalan lebih dari 5 mm dan pergeseran garis tengah

dengan GCS 8 atau kurang.

- Kontusio cerebri dengan diameter 2 cm dengan efek massa yang jelas atau

pergeseran garis tengat lebih dari 5 mm.

- Pasien - pasien yang menurun kesadarannya dikemudian waktu disertai

berkembangnya

- tanda-tanda lokal dan peningkatan tekanan intraknial lebih dari 25 mm

Hg.

lndikasi Burr hole eksplorasi dilakukan bila pemeriksaan CT Scan tidak

memungkinkan dan didapat :

- Dilatasi pupil ipsilateral

- Hemiparese kontralateral

- Lucid interval/penurunan GCS tiba-tiba

Indikasi operasi pada fraktur depres :

- Lebih dari satu tabula

- Adanya defisit yang berhubungan dengan bagian otak dibawahnya

- LCS leakage

- Fraktur depres terbuka

- Preventif growing fracture pada anak.

Dari traumatik koma data bank ditemukan pada studi 275 pasien dengan

hematoma tutorial didapat : 58% SDH, 26% ICH dan 16% EDH.

Preparasi Pra 0perasi

- Inform concernt

- Cegah hipotensi, hipoksia

- Periksa foto turaks dan cervikal

- Dua infus line

- Periksa AGD, elektrolit dan darah rutin serta cross match

- Pasang kateter

- Profilaksis antibiotik sebelum operasi dimulai.

- ETT yang adekuat

- lindungi kedua mata dari cairan dan tekanan.

TEKNIK OPERASI

1. Burr hole explorasi

- Tentukan areanya : disisi pupil yang dilatasi, kontra lateral hemiparese.

- Burr hole I : di temporal walaupun frakturya di lokasi yang berbeda. Bila

positif lanjutkan dengan craniotomy. Bila negatif lakukan langkah burr hole

selanjutnya.

- Burr hole II : di frontal

- Burr hole III : di parietal, bila negatif dilakukan disisi sebaiknya.

- Ada yang menambahkan burr hole IV di fossa posterior

- Incisi linier dan bila perlu dilanjutkan dengan question mark.

- Bila duramater tampak tegang dan kebiruan tapi clothing belum ditemukan

sebaiknya dilakukan lebih dahulu burr hole bilateral baru dilakukan

mengintip duramater karena sering subdural tersebut hanya tipis Baja.

2. Epidural hematom :

- lokasi : 50% ditemporal, 15%-20% di frontal dan sisanya di occipital,

fossa posterior dan parietal

- bila ada mix lessi (hipodens clan hiperdens )curigai adanya gangguan

pembekuan darah

- teknik :

a. Incisi bentuk question mark atau tapal kuda

b. Burr hole I di daerah yang paling banyak clothing biasanya di lobus

temporal, bila perlu dilanjutkan dulu kraniektomi kecil dan evakuasi clothing

untuk mengurangi tekanan, lalu dilanjutkan kraniotomi untuk mengevakuasi

massa.

c. Bila duramater tegang kebiruan lakukan intip dura dengan incisi kecil

d. Kemudian duramater dijahit clan dilakukan gantung dura

3. Subdural hematom :

- lokasi paling sering di temporal dan parietal

- incisi bentuk tapal kuda atau question mark

- Kraniotomi seekspos mungkin dan bila ada clothing kecil dan tidak jelas

terlihat sebaiknya ditinggalkan.

- duramater dibuka dan dievakuasi clothingnya.

- duramater dijahit waterproof, bila swelling tidak dapat dikontrol, biarkan

terbuka dan tulang tidak dipasang dan langsung diflap.

4. Intracerebral hematom :

- lokasi : 80% -90% di temporal dan frontal

- kraniotomi secara prinsip sarna dengan perdarahan intrakranial lainnya

- perdarahan dirawat dengan bipolar, surgicel

- durameter dijahit waterproof

5. Hematoma fossa posterior

- 80% -100% pasien EDH fossa posterior disertai fraktur os occipitalis

- bila ada EDH supra dan infra tentorial, 30% disertai hidrocefalus

- incisi kulit linier/stick golf di para median atau midline

- konservatif bila simptom minimal dan stabil terutama bila ada fraktur di

atas sinus

Hasil

1. EDH: bila cepat dioperasi mortality kurang dari 10%

2. SDH:

1. Serlig et al : operasi dalam 4 jam pertama mortality 30%, operasi setelah

4 jam mortality 90%

2. Hasselberger et al :

- pasien koma kurang dari 2 jam mortality 47%

- pasien koma lebih dari 2 jasm mortality 80%

3. ICH: mortality 27% -50%

Komplikasi

Koma

Penderita tidak sadar dan tidak memberikan respon disebut coma. Pada

situasi ini, secara khas berlangsung hanya beberapa hari atau minggu,

setelah masa ini penderita akan terbangun, sedangkan beberapa kasus

lainya memasuki vegetative state atau mati penderita pada masa vegetative

statesering membuka matanya dan mengerakkannya, menjerit atau

menjukan respon reflek. Walaupun demikian penderita masih tidak sadar

dan tidak menyadari lingkungan sekitarnya. Penderita pada masa vegetative

state lebih dari satu tahun jarang sembuh.

Seizure

Pederita yang mengalami cedera kepala akan mengalami sekurang-

kurangnya sekali seizure pada masa minggu pertama setelah cedera.

Meskipun demikian, keadaan ini berkembang menjadi epilepsy.

Infeksi

Faktur tengkorak atau luka terbuka dapat merobekan membran (meningen)

sehingga kuman dapat masuk. Infeksi meningen ini biasanya berbahaya

karena keadaan ini memiliki potensial untuk menyebar ke sistem saraf yang

lain.

Kerusakan sara

Cedera pada basis tengkorak dapat menyebabkan kerusakan pada nervus

facialis. Sehingga terjadi paralysis dari otot-otot facialis atau kerusakan dari

saraf untuk pergerakan bola mata yang menyebabkan terjadinya

penglihatan ganda.

Hilangnya kemampuan kognitif

Berfikir, akal sehat, penyelesaian masalah, proses informasi dan memori

merupakan kemampuan kognitif. Banyak penderita dengan cedera kepala

berat mengalami masalah kesadaran.

Penyakit Alzheimer dan Parkinson

Pada kasus cedera kapala resiko perkembangan terjadinya penyakit

alzheimer tinggi dan sedikit terjadi parkinson. Resiko akan semakin tinggi

tergantung frekuensi dan keparahan cedera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dwliel F.Kelly.Curtis.D.Donald P.Becker: 1996 General principles of head

injury management dalam Narayan Raj.K, James E. Wilberger Jr,

Jhon.Povlishock (ed); Neuro trauma.

2. Daniel F.Kelly,D.L.Nikos,D.P.Becker: 1996, Diagnosis and treatmen of

moderate and severe head injuries (ed) neurological surgery, Philadelphia,

USA, W.B.Sauders and co.

3. G.M.Teasdale, S.Galbrath: 1989, head injuries, Rob & Smith's (ed)

Operative surgery,London.

4. Narayan. K. Raj: 1994, closed head injuries, Setti. S.Rengachary, Robert

H. Wilkins (ed) principles of neurosurgery, Minnesota, USA, World

Publishing.

5. Jennet Bryan: 1997; Outcome after severe head injury, Peter Reilly, Ross

Bullock (ed)head injury, London, UK, Chapman and Hall.

6. Krauss F.Jess: 1993; Epidemology of head injury, Cooper R.Paul (ed)

head injury, Baltimore, USA, William & Wilkins.

7. Mark S.Greenberg; 1994; handbook of neurosurgery, Greenberg graphics

inc.

8. Al Fauzi A. Penanganan Cedera Kepala di Puskesmas. Juli 2002 [4

September 2007]. Diunduh dari:

http://www.tempo.co.id/medika/arsip/072002/pus-1.htm

9. Dunn LT, Teasdale GM. Head Injury. Dalam : Oxford Textbook of Surgery.

2nd ed. Volume 3. Oxford Press, 2000.

10. American College of Surgeon Committe on Trauma. Cedera kepala.

Dalam: Advanced Trauma Life Support for Doctors. Ikatan Ahli Bedah

Indonesia, penerjemah. Edisi 7. Komisi trauma IKABI, 2004; 168-193.

11. Mc Khann GM, Copass MK, Winn HR. Prehospital Care of the Head-

Injuried Patient. Dalam : Textbooks of Neurotrauma. Mc Graw Hill. 103-112

12. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Student. 6th ed. Sugiharto L,

Hartanto H, Listiawati E, Susilawati, Suyono J, Mahatmi T, dkk, penerjemah.

Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran. Edisi 6. Jakarta: EGC, 2006;

740-59.

13. Markam S, Atmadja DS, Budijanto A. Cedera Kepala Tertutup. Jakarta:

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999; 4-112

14. Netter FH, Machado CA. Atlas of Human Anatomy. Version 3. Icon

Learning System LLC, 2003.

15. Whittle IR, Myles L. Neurosurgery. Dalam: Prnciples and Practice of

Surgery. 4th ed. Elsevier Churchill Livingstone, 2007; 551-61.

16. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Elsevier

Saunders, 2006; 685-97.

17. Putz R, Pabst R. Sobotta:Atlas der Anatomie des Menschen. 22nd ed.

Suyono J, Sugiharto L, Novrianti A, Liena, penerjemah. Sobotta:Atlas

Anatomi Manusia. Edisi 22. Jilid 1. Jakarta: EGC, 2007.

18. Smith ML, Grady MS. Neurosurgery. Dalam: Schwarrtz Principles of

Surgery. 8th ed. McGraw-Hill, 2005; 1615-20.

19. Singh J. Head Trauma. 25 September 2006 [20 September 2007]; Topic

929: [11 screens]. Diunduh dari:

http://www.emedicine.com/ped/topic929.htm

20. Bedong MA. Cedera Jaringan Otak : Pengenalan dan Kemungkinan

Penetalaksanaannya. Mei 2001 [31 Agustus 2007];. Diunduh dari:

http://www.tempo.ci.id/medica/arsip/052001/sek-1.htm

21. Perez E. Head Injury.University of Maryland Medical Center, 1 Agustus

2007 [20 September 2007]; Topic 28: [11 screens]. Diunduh dari:

http://www.umm.edu/ ency/ article/000028.htm

22. Brain Injury Association of America. Types of Brain Injury. 2006 [4

September 2007]. Diunduh dari:

http://www.biausa.org/pages/type_of_brain_injury_ .htm

23. Olson DA. Head Injury. 2 Oktober 2006 [20 September 2007]; Topic

153: [11 screens]. Diunduh dari:

http://www.emedicine.com/neuro/topic153.htm

24. Valadka BA, Narayan RK. Emergency Room Management of the Head

Injuried Patient. Dalam: Textbook of Neurotrauma. Mc. Graw-Hill.119-134.

25. Stein SC. Classification of the Head Injury. Dalam: Textbook of

Neurotrauma. Mc. Graw-Hill. 31-38.

26. Batjer HH, Loftus CM, Textbook of Neurological Surgery. Principles and

Practise. Volume 3. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003; 2795-

2814.

27. Homeier BP. Head Injuries. Durani Y, reviewer. Mei 2007 [20 September

2007]. Diunduh dari:

http://www.kidshealth.org/parent/firstaid_safe/emergencies/

head_injury.htm

28. Mt. Drablo Adult Educaation. TBI Backgraoud Information. Juli 2007 [17

Desember 2007]. Diunduh dari:

http://www.mdusd.k12.ca.us/adulted/ontrack/ brain.htm

29. Gerdes SL. Some Mechanism of Traumatic Brain Injury. 2007 [17

Desember 2007]. Diunduh dari:

http://www.nebraskabraininjurylawyer.com/how.html

30. Miller JD, Piper IR, Jones PA. Pathophysiology of Head Injury. Dalam:

Textbook of Neurotrauma. Mc. Graw-Hill. 61-68.

31. Bhangu AA, Keighley MR. Head Injury. Dalam: Flesh and Bones of

Surgery. Mosby Elsevier, 2007; 16-17.

32. Rappaport WA, Brannan S. Head injury. Dalam: Surgery. Mosby Elsevier,

2005; 216-18.

33. Yaumans JR. Trauma. Dalam: Neorological surgery. 4th ed. Volume 3.

WB Saunders Company, 1996; 1531-1618.

34. National Institude of Neurological Disorders and stroke. Traumatic Brain

Injury:Hope Through Research. 24 Agustus 2007 [20 September 2007].

Diunduh dari: http://www.ninds.nih.gov/disorders/tbi/detail_tbi.htm

35. Lu JJ, Dacey RG. Neurosurgical Emergencies. Dalam: The Washington

Manual of Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002.

36. Shepard S. Head Trauma. 20 Agustus 2004 [20 September 2007]; Topic

2820: [9 screens]. Diunduh dari:

http://www.emedicine.com/med/topic2820.htm

37. Aldrich EF, Chin LS, Dipatri AJ, Eisenberg HM. Neurosurgery:Traumatic

Head Injury. Dalam: Sabiston Textbook of Surgery:The Biological Basis of

Modern Surgical Practice. 16th ed. WB Saunders Company, 2001; 1529-33.

38. Mayo Foundation for Medical Education and Research. Traumatc Brain

Injury. 20 September 2006 [20 September 2007]. Diunduh dari:

http://www.mayoclinic.com/health/traumatic-brain-injury/DS00552

39. Hatfield R, Simpson B, Sutcliffe J. Head Injury and Concussion:A Guide

for Patients and cares. The brain trauma Foundation. 19 Juli 2005 [18

September 2007]. Diunduh dari:

http://www.brainandspine.org.uk/information/

publications/brain_and_spine_booklets/head_injury_and_concussion/introdu

ction.html

40. Wijanarka A, Dwiphrahasto. Implementasi Clinical Governance:

Pengembangan Indikator Klinik Cedera Kepala di Instalasi Gawat Darurat.

Desember 2005 [4 September 2007]; volume 8; [8 screens]. Diunduh dari:

http://jmpk-online.net/files/05agus.pdf

41. Turkington CA. Head Injury:Gale Encyclopedia of Medicine. 14 Agustus

2006 [18 September 2007]. Diunduh dari:

http://www.healthatoz.com/healthatoz/

Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/ency/he

ad_injury.jsp.

42. Whyte J, Hart T, Laborde A, Rosenthal M. Rehabilitation Issues in

Traumatic Brain Injury. Dalam: Physical Medicine and Rehabilitation,

Principles and Practice. 4th ed. Volume 2. Philadelphia: Lippincott Williams &

Wilkins, 2005; 1640-85.

43. Stippler M, Fischer MR, Puccio AM, Wisniewski SR, Carson-walter EB,

Dixon CE, et al. Serum and cerebrospinal Fluid Magnesium in Severe

Traumatic Brain Injury Outcome. Journal of Neurotrauma. Agustus 2007 [20

September 2007]; Topic 277 [1347-54]. Diunduh dari:

http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus /10.1089/neu.2007.0277

44. Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas DE.

Head Injury Mortality in a Geriatric Population:Differentiating an "Edge Age

Group with Better Potential for Benefit than Older Poor-Prognosis Patients.

Journal of Neurotrauma. Agustus 2007 [20 September 2007]; Topic 370

[1355-61]. Diunduh dari:

http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/ neu.2005.370

45. Oliveira COD, Reimer AG, Da Rocha AB, Grivicich I, Schneider RF,

Roisenberg I, et al. Plasma von Willebrand Factor Levels Correlate with

Clinical Outcome of Severe Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma.

Agustus 2007 [20 September 2007]; Topic 159 [1331-38]. Diunduh dari:

http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus /10.1089/neu.2006.0159

46. Stocchetti N, Colombo A, Ortolano F, Videtta W, Marchesi R, Longhi L, et

al. Time Course of Intracranial Hypertension after Traumatic Brain Injury.

Journal of Neurotrauma. Agustus 2007 [20 September 2007]; Topic 300

[1339-46]. Diunduh dari:

http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/ neu.2007.0300

47. Ghazali MV, Sastromihardjo S, Soedjerwo SR, Soelaryo T, Pramulyo H.

Studi Cross Sectional. Dalam: Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Edisi

2. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2002; 97-109.

Diposkan oleh Situs Asrama Medica di 10:04

komentar:

Poskan Komentar

Silahkan Komentar

LInk ke postIng InI

Buat sebuah Link

Posting Lebih BaruPosting LamaBeranda

Langgan: Poskan Komentar (Atom)

You Are Not AIone

#efarat

O Anastesi (7)

O BEDAH (2)

O Humor (9)

O INFO JK-WIN For President (6)

O Motivasi (16)

O Rahasia (11)

O Refarat (18)

O Sport (3)

O THT (1)

O Time Schedule MCU (1)

O Warna Medica (6)

engenaI Saya

Situs Asrama Medica

Kumpulan Orang-orang gagah FK UNHAS

Lihat profil lengkapku

edIca LInks

O khazanahmedica

O Stetoskop Tua

O bulqis

O astaqauliyah

O fathul

O irga

O likha

O halik

ArsIp Iog

O2010 (4)

O2009 (143)

4Agustus (9)

4Juli (1)

4Juni (44)

4Mei (35)

Anatofisologi Cedera Kepala

Bagaimana Berhadapan dengan Audience yang Sulit?

Hati Kader PKS Ada di Jilbab Istri JK-Wiranto

JK Inginkan 97% Suara di Sulsel

Buku Saku Istri Shalihah Beredar di Mangunsarkoro

ATURAN SEDERHANA TENTANG KEBAHAGIAAN

Apakah Anda Ingin Berubah?

25 Kompetensi Emosional: Sudahkah Anda Miliki?

10 Prioritas Organisasi Personal

Kalla Sindir Pemimpin Suka Klaim

KERA ABIS NGINTIP PRIA MANDI Sehabis ngintip pria...

Jusuf Kalla - Wiranto Saturday, 30 May 2009

SEKS&KEGUNAANNYA

Karakteristik Seks wanita bDasarkan Ciri fisikx

Bedanya Cinta sama Suka

Bahaya Nasi

arti ciuman menurut bidang studi

CARA NGERAYU.....

Perbaikan Laserasi Kandung Kemih Intraperitoneal

SARKOMA EWING

Long Case Hirschprung Disease

HIRSCHSPRUNG DISEASE (HD)

Pemasangan Pipa Intratorakal (WSD)

Hirschsprung's Disease

C O L L I F A C I A L I S bahan kuliah asrul map...

ARTHROLOGI bahan kuliah asrul mappiwali PENDAHULU...

Ontogeni Pharynx BAHAN KULIAH ASRUL MAPPIWALI Pa...

EMBRYOLOGY VISCERA ABDOMINIS BAHAN KULIAH ASRUL M...

EMBRYOLOGY MANUSIA ASRUL MAPPIWALI Perkembang...

BAGIAN ANATOMI FAK. KEDOTERAN UNIVERSITAS HASA...

Leukorea (keputihan)

Kehamilan Ektopik dengan Kejadian Abses Tuba

Cedera Kepala (Trauma Capitis)

Jenis-jenis pembuatan neovagina M Rizkar A Sukars...

Patogenesis dan Gejala Klinis Tumor Hipofisis ASRU...

4April (39)

4Maret (15)

ejak PetuaIangan

ShoutMix chat widget

PengIkut

Anda mungkin juga menyukai

- DVTDokumen9 halamanDVTMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Fistel PerianalDokumen25 halamanFistel PerianalMuhammad Taqwa100% (1)

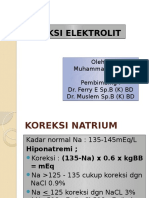

- Koreksi ElektrolitDokumen12 halamanKoreksi ElektrolitMuhammad Taqwa100% (1)

- Apakah Kontra Lateral Eksplorasi Penting Pada Bayi Premature Dengan Hernia Inguinal UnilateralDokumen6 halamanApakah Kontra Lateral Eksplorasi Penting Pada Bayi Premature Dengan Hernia Inguinal UnilateralMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- MelanomaDokumen50 halamanMelanomaMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Abses PerianalDokumen23 halamanAbses PerianalMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH)Dokumen24 halamanCongenital Diaphragmatic Hernia (CDH)Muhammad TaqwaBelum ada peringkat

- BurrholeDokumen27 halamanBurrholeMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Abses PerianalDokumen19 halamanAbses PerianalMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Abses PerianalDokumen19 halamanAbses PerianalMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- To Herniotomi (Wieko)Dokumen2 halamanTo Herniotomi (Wieko)Muhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Businasi AdsDokumen6 halamanBusinasi AdsMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Batu Saluran KemihDokumen27 halamanBatu Saluran KemihMuhammad TaqwaBelum ada peringkat

- Anestesia InhalasiDokumen27 halamanAnestesia Inhalasirio_sae100% (3)

- Buku Saku UrologiDokumen169 halamanBuku Saku UrologiMuhammad Taqwa100% (2)