Belajarlah Pada Yang Sudah Mati

Diunggah oleh

Muhammad Hanif0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

5 tayangan8 halamancerpen

Hak Cipta

© © All Rights Reserved

Format Tersedia

DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen Inicerpen

Hak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

5 tayangan8 halamanBelajarlah Pada Yang Sudah Mati

Diunggah oleh

Muhammad Hanifcerpen

Hak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Anda di halaman 1dari 8

Belajarlah pada yang Sudah Mati

Madun tidak bisa tidur. Matanya terus-menerus terbuka menatap langit-langit

rumahnya yang penuh sarang laba-laba dan bolong di mana-mana sehingga dia bisa melihat

kemilau bintang di angkasa. Jantungnya berdegup dengan irama (yang bisa dibilang) cepat,

lidahnya kelu, bibirnya kering, kulitnya tertanam di sekat tulang-tulangnya.

Besok adalah harinya. Madun merasa dia bisa melihat waktu sebagai butir-butir pasir

yang jatuh perlahan di depan matanya. Namun, dia mengusir perasaan itu karena seperti yang

selalu dia ingat: waktu itu tidak ada. Manusia hanya menciptakan waktu untuk menciptakan

batasan-batasan. Burung hantu tidak pernah merayakan ulang tahun. Ayam tidak pernah

melihat jam untuk berkokok. Semut tidak pernah terlambat menemukan gula-gula. Madun

tidak pernah memikirkan waktu. Namun, untuk sekarang, rasanya akan sangat konyol kalau

dia malah tenang-tenang saja.

Orang yang berjas hitam, licin, harum, dan berkilau itu mengatakan kalau Madun

hanya boleh membuka mulut jika ditanya dan harus sesuai konteks. “Jangan membahayakan

nyawamu sendiri dengan ngalor ngidul tentang hal yang tidak ditanyakan.” Begitu kata orang

berjas hitam, licin, harum, dan berkilau itu dengan mulut yang menguarkan aroma rokok

mahal. Bibir orang itu hitam, tetapi berkilau seperti jasnya, giginya juga berkilau. Pokoknya,

apa pun yang ada dalam diri orang itu, semuanya berkilau. Kecuali otaknya, batin Madun.

Malam semakin larut. Madun memikirkan hari esok, hari yang akan menentukan

apakah dia layak disebut manusia atau bukan. Ah, tidur sajalah. Toh, kalau memang besok

saya selamat, tidak menutup kemungkinan saya tidak akan mati kelaparan beberapa hari

kemudian, batin Madun lagi sambil menggulingkan badannya ke samping di atas semen kasar

yang menjadi alas tidurnya. Semut-semut melewati tubuhnya yang bau dan kotor. Semut-

semut itu beruntung bisa melewati rumah Madun sekarang ini, padahal beberapa hari lalu

rumah ini pasti menyatu dengan tenah kalau peristiwa itu tidak terjadi.

Peristiwa itu. Madun ingat betul bagaimana jalan ceritanya. Pokoknya, dia tidak akan

pernah lupa. Karena meskipun dia tidak pernah mengenyam pendidikan sejak umur delapan

tahun, otaknya masih muat untuk mengingat hari nahas itu.

Dia sedang berada di pinggir jalan bersama semua orang untuk melihat benda raksasa

itu menggilas habis rumah-rumah mereka. Benda kuning bernama traktor itu tidak pilih kasih

akan siapa yang hendak dia gilas di bawah rodanya. Rumah bata, rumah bambu, rumah

semen, toko, gubuk, tawa anak-anak, aroma rebusan kopi, gosip ibu-ibu, tangisan bayi kurang

gizi, pertengkaran suami istri baru, pertengkaran suami istri lama, pertengkaran suami istri

tua renta, lagu dangdut, lagu koplo, siaran radio, suara mesin jahit, suara orang bekerja:

semuanya digilas sampai tandas.

Madun ingat apa yang dia pikirkan waktu itu: Serakah.

Memang, salah mereka mendirikan rumah di tanah yang bukan milik sendiri.

Memang, salah mereka masih terus bertahan padahal sudah diperingatkan berkali-kali.

Memang, salah mereka melanggar peraturan (yang dibuat orang-orang berjas, yang tidak

pernah menahan lapar lima hari sambil bekerja). Memang, salah mereka terus berharap dan

berdoa agar mereka bisa memiliki atap sendiri untuk melepas lelah. Memang, salah mereka

menjadi miskin dan tidak punya apa-apa.

Tapi, orang-orang buncit itu terlalu serakah. Bahkan, orang-orang seperti Madun yang

hanya punya gubuk berukuran tidak lebih dari tinggi badannya saja masih mau disikat.

Orang-orang yang hanya punya lantai dari tanah, tanpa jendela, atap berlubang, masih saja

jadi incaran. Ah, sungguh serakah.

Saat traktor itu sudah sampai di satu-satunya rumah yang diberi cat (warna kuning),

Madun mundur ke belakang, melewati perempuan-perempuan yang menangis, lelaki-lelaki

yang menunduk (karena kalau menangis, mereka dianggap perempuan), anak-anak yang

terpana dengan besarnya mesin kuning itu, bayi-bayi yang dalam segala kondisi apa pun

selalu menangis. Madun mundur untuk membiarkan mereka semua melihat kehidupan masa

lalu mereka dihancurkan di depan mata mereka sendiri.

Ketika itulah, saat Madun mundur dia mendengar jeritan seorang perempuan. Dia

mencari-cari sumber suara itu dan kupingnya memberitahu kalau suara itu berasal dari rumah

si Saleh. Saleh punya bini bernama Rohin yang lumayan cantik kalau punya uang untuk

berdandan, mereka baru pindah ke sini dua bulan yang lalu. Terakhir mendengar kabar

mereka, katanya si Rohin sedang hamil muda. Itu sebabnya Madun segera berlari ke rumah

Saleh, dia takut terjadi apa-apa dengan Rohin.

Traktor sudah memajukan badannya ke toko si Slamet, lalu berhamburanlah bata-bata

yang menyusun toko itu. Toko si Slamet berada lumayan dekat dengan rumah si Saleh. Jadi,

Madun segera mempercepat larinya. Sampailah dia di rumah Saleh. Saleh punya jendela—

hanya lubang segi empat kasar di samping pintu—yang ditutupi robekan daster bunga-bunga.

Madun bisa melihat peristiwa itu dari robekan daster yang dijadikan tirai, yang bergerak

karena angin. Madun membelalakkan matanya. Sungguh kejadian yang membuat dia syok.

Rohin terus berteriak. Minta ampun. Minta tolong. Minta segalanya agar bisa

dilepaskan.

Traktor semakin mendekat.

Biadab.

Segalanya akan direbut.

Serakah.

Namun, pada akhirnya, Madun hanya berjalan ke samping rumah si Saleh, lalu

bersembunyi. Dia tidak akan bisa melawan orang berjas itu, dia juga tidak bisa memanggil

warga yang lain, dia akan mengorbankan dirinya sendiri saja, hanya sendiri, di depan palu

pun tidak apa-apa. Dia sudah dengar tentang pembunuhan di desa seberang, semua warganya

mati digorok setelah mereka berdemo tentang orang berkuasa yang celananya menyembulkan

ular merah yang suka mematuk gadis-gadis petani, anak miskin, dan orang yang tidak punya

apa-apa selain keinginan untuk dihormati. Padahal para penguasa itu bisa mengawini siapa

pun dengan uangnya, tapi jangan orang miskin, jangan orang sekarat, jangan orang yang

rumahnya akan digilas beberapa menit lagi, jangan gadis yang sedang hamil muda.

Bertahanlah Rohin, batin Madun. Tidak tahu saja Madun, bahwa suara batinnya itu akan

terus menyalahkannya setiap malam karena hanya bersembunyi. Bahwa seluruh sel di

tubuhnya memberontak tidak mau menjadi bagian dari dirinya, membencinya, benci sebenc-

bencinya, sampai tidak ada yang lebih benci dari kebencian itu.

Madun mengusap air matanya. Dia kembali berbaring di lantai rumahnya.

Besok dia akan bersaksi sebenar-benarnya agar rasa bersalahnya berkurang.

Dan, juga tahulah dia, bahwa besok dia akan mati.

***

Di tempat lain, tepatnya di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kota Batu, tanah di

atasnya sedang bergetar dan bergejolak terus-menerus selama beberapa waktu. Orang-orang

mengira sedang ada gempa sehingga mereka berlarian keluar rumah dengan melindungi

kepala mereka, beberapa ada yang hanya berdiam diri di rumah (karena mereka tidak takut

terluka, toh, mereka akan dibabat habis juga kalau bersaksi), beberapa menyumbangkan

teriakan mereka pada yang lain agar menyelamatkan diri.

Tanah itu masih bergetar, seolah ada raksasa yang sedang melangkah di daerah itu.

Sampai kemudian, sepetak tanah amblas, tepatnya di suatu makam.

Orang-orang yang melihat amblasnya tanah itu kaget tak terperi, tetapi itu belum apa-

apa. Setelah itu, mereka melihat seseorang keluar dari amblasnya tanah itu dengan

menggeliat, tangannya yang kurus kering merobek-robek mencakar tanah untuk bisa berdiri

dan keluar dari makam. Orang-orang yang melihat itu ada yang pingsan, ada yang

merekamnya, ada yang melongo tak percaya, dan ada yang tertawa seolah sedang melihat trik

sulap paling luar biasa selama abad ke-20!

Orang yang mencakar makamnya sendiri itu keluar dengan tampang polos: kumis

ternoda tanah, rambut panjang (karena tidak pernah dipotong selama 15 tahun), tahi lalat

yang menjonjol, kulit di bawah mata yang menggelembung dan hitam, tetapi dia

menunjukkan ekspresi tenang (tepatnya polos) seolah dia bukan mayat yang baru bangkit dari

kubur.

Orang-orang yang tidak pingsan langsung mengenali siapa yang bangkit dari kubur

itu.

“Munir!” teriak seseorang, “Munir hidup lagi!”

Orang yang disebut Munir membersihkan noda tanah di baju putihnya, dia menatap

orang-orang yang semakin marak berkumpul untuk melihat tubuhnya.

Beberapa orang yang pemberani mendekati Munir, bibir orang-orang itu bergetar

hebat. “Apakah benar Anda Munir? Munir yang mati di udara? Munir yang....”

“Dibunuh,” lanjut seseorang yang lain.

Orang yang disebut Munir mengerutkan alis. “Saya dibunuh?”

Mereka mengangguk.

Orang yang disebut Munir terdiam, kemudian dia tertawa. Tawa yang cukup membuat

bulu kuduk meremang karena secara logika orang ini sudah mati, dan tawa orang mati selalu

membuat buku kuduk meremang.

“Iya, Anda dibunuh! Dan, sampai sekarang belum jelas siapa yang membunuh Anda,

kami sedang berusaha untuk mengungkapnya. Kami—“

Orang yang disebut Munir berhenti tertawa. “Kenapa kalian ingin tahu siapa yang

membunuh saya?”

“Karena Anda dibunuh! Anda benar, dan Anda dibunuh! Biadab!”

“Kami tahu alasan Anda bangkit dari kubur, karena Anda akan memberitahu kami

siapa yang membunuh Anda, benar bukan?”

Munir mengibaskan tangannya di udara, tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan itu.

“Alasan saya bangkit dari kubur karena beberapa saat yang lalu saya mencium amis darah

tidak jauh dari sini, saya hanya ingin tahu jenis darah apa yang amisnya sampai tercium

sampai ke alam kubur. Biadab. Padahal saya lagi enak-enaknya tidur.”

Orang-orang terkesiap. Wajah Munir yang berbayang gelap karena malam itu bulan

sedang malu-malu, dan awan-awan sedang asyik bermain di langit, membuat suasana di

sekitar pemakaman itu menjadi semakin menakutkan. “Jadi, Anda tidak mau

memberitahukan kami siapa yang membunuh Anda?”

Munir maju selangkah, orang-orang mundur lima langkah. “Dengarkan, saya akan

menjawabnya setelah menemukan sumber bau amis darah itu.”

Orang-orang berpikir, lalu berkata, “Baiklah. Asalkan rasa penasaran kami terjawab

nantinya.”

***

Kembali ke gubuk Madun yang atapnya berlubang. Madun sudah tertidur karena ingin

menyimpan energi untuk bersaksi keesokan harinya.

Tepat saat itulah ada sesosok bayangan yang menyelinap masuk ke gubuknya,

bayangan itu menatap Madun, lalu membangunkan lelaki kurus itu dengan suara berat.

Madun bangun dengan pelan, saat melihat sosok bayangan itu, dia terkesiap, wajahnya

menjadi pucat seperti mayat, segala keberaniannya menciut ke lubang pantat sampai dia ingin

kentut.

“Besok. Jangan mengadu,” kata sosok bayangan itu, “kalau mengadu, mulutmu bakal

kurobek.”

Tubuh Madun bergetar. “S-saya ... tidak mau.”

“Tidak mau apa?”

“Tidak mau menuruti permintaan Anda!”

Sosok bayangan itu menggeram. “Jangan membantah. Matamu akan ditusuk.”

Madun lalu terkentut-kentut. “Biarlah mulut saya robek, mata saya hilang, yang

penting kebenaran akan disampaikan.”

Bayangan itu terkekeh, sosok seramnya masih terasa meskipun kekehan itu terdengar

lucu juga. “Disampaikan pada siapa?”

“Pada orang-orang yang mau mendengarnya,” balas Madun, tubuhnya sudah mulai

tidak bergetar.

“Siapa? Siapa yang mau mendengar omong kosong itu?”

Benar, siapa?

Yang berkuasa akan berkuasa. Yang serakah akan tetap serakah. Yang biadab akan

merajalela. Yang bodoh akan mati. Yang bersuara akan hilang dan mati. Yang diam akan

dikasihani.

Madun menggigit bibirnya. Dia menahan tangis.

Bayangan itu kembali tertawa, kali ini jauh lebih keras, sampai tawanya bergema ke

seluruh sudut hati Madun.

Madun merasa tidak berguna. Dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa.

Kemudian, dengan disaksikan oleh bayangan itu, Madun merobek mulutnya sendiri,

dan menusuk matanya sendiri. Darah dari sobekan dan tusukan itu menggenang ke seluruh

lantai gubuk, mengalir keluar, meresap ke tanah, lalu baunya tercium sampai ke kuburan,

tercium ke hidung orang yang telah berada di bawah tanah selama 15 tahun.

***

Matahari meraba wajah manusia-manusia yang bergerombol di jalanan untuk melihat

Munir yang sedang mengendus-enduskan hidungnya untuk mencari sumber bau amis darah

itu. Mereka menyerukan nama Munir, menanyakan siapa yang membunuh tokoh itu,

menanyakan apakah Badan Intelijen Negara ikut campur dalam kematiannya, lalu ada yang

berteriak, “Pollycarpus sudah bebas! Itukah sebabnya engkau bangkit dari kubur, Munir?”

Orang yang disebut Munir mengabaikan semua kegaduhan itu. Dia mulai menemukan

titik terang di mana bau amis darah itu berasal.

Dari mana lagi kalau bukan dari gedung pengadilan?

Munir masuk ke gedung itu, melihat dinding-dindingnya yang lemgket oleh darah,

palunya yang terbuat dari tulang manusia, mejanya yang terbuat dari kulit manusia, atapnya

yang terbuat dari mata manusia, lantainya yang berwarna merah karena darah. Oh, biadab.

Orang yang disebut Munir dan semua orang yang mengikutinya duduk di kursi-kursi

berlapis kulit manusia itu. Ternyata hari itu sedang diadakan pengadilan. Ditunjukkan oleh

beberapa manusia berjas, dengan perut yang lebih besar dari kepala, duduk di balik meja

merah (tidak lagi hijau karena darah)—orang-orang ini tidak peduli dengan kehadiran orang

yang disebut Munir dan pengikutnya, dia hanya peduli agar pulang ke rumah secepatnya agar

bisa menggembungkan perut dan alat kelamin mereka lagi.

Seseorang berkata. “Munculkan saksi!”

Pintu di belakang Munir dibuka. Orang (mungkin tidak lagi bisa disebut orang,

apalagi manusia) masuk dengan langkah tertatih, terkadang dia terpeleset darahnya sendiri,

mulutnya robek sampai telinga, dan ada dua lubang hitam yang berada di tempat seharusnya

terdapat mata. Dari lubang itulah darah terus mengalir dan mengirimkan bau amis. Semua

orang yang ada di gedung pengadilan itu menutup hidung karena bau, kecuali Munir.

Saksi itu berlutut di hadapan Yang Mulia. “Perkenalkan dirimu, saksi.”

Saksi itu menangis tersedu.

“Siapa namamu?”

Saksinya masih menangis.

“Siapa namamu, Saksi?!”

“M-madun, Yang Mulia.”

Yang Mulia mengangguk sok paham. “Baik, Madun, apa yang kamu lihat di hari

nahas, bulan nahas, tahun nahas waktu itu?”

Saksi Madun tetap menangis, tangisannya berupa darah yang mengaliri wajah, mulut,

leher, perut, kaki, jantung, dan hatinya. “Saya lihat kebiadaban Yang Mulia! Saya lihat

kematian seluruh orang-orang lemah di muka bumi ini!”

“Lebih jelas! Apa yang kamu lihat itu?”

“Saya lihat orang-orang yang tidak punya uang, harta, rumah mewah, mobil sport, jas

necis, gigi putih, perut buncit karena kekenyangan bukan karena busung lapar, baju

segunung, akan digilas dengan mesin, Yang Mulia!”

“Lebih jelas!”

“Orang-orang itu adalah KAMI, Yang Mulia! Kami yang miskin, sekarat, bau, gila,

penakut, pengecut—“

“Jangan berbelit-belit!”

Saksi Madun semakin menangis menjerit. “Ampun Yang Mulia, dengarkan saya!”

“Saya mendengarkan!”

“Orang-orang itu akan digilas sampai tandas karena dianggap menyusahkan, sekaligus

menguntungkan. Karena bodoh, sekaligus mudah dibodohi.”

“Saya bilang, jangan berbelit-belit!”

“Apa salah kami, Yang Mulia?”

Yang Mulia menatap sekelilingnya. “Saksi ini sudah gila. Bawa pergi saja.”

Orang yang disebut Munir menatap kejadian itu dengan mata melotot. Orang di

sampingnya berbisik padanya, “Itulah kenapa lebih baik pura-pura tidak tahu saja, orang yang

sok mau menyampaikan kebenaran pasti berakhir gila, mati, atau enggak yah, hilang tidak

tahu rimbanya.”

Seseorang melanjutkan, “Atau dibunuh seperti Anda, Munir.”

Munir menatap saksi mata Madun yang diseret keluar. “Engkau ingin tahu siapa yang

membunuhku?” tanya Munir.

Semua pengikutnya mengangguk seperti anjing manis.

Munir menjawab, “Apa yang diketahui olehku.”

Mereka kebingungan, dan mau bertanya apa maksudnya. Namun, mayat Munir sudah

hilang dalam sedetik.

Husss!

Mati!

Hilang!

Tapi, tak boleh dilupakan.

Apalagi dipendam.

Anda mungkin juga menyukai

- Revisi Dialog Kerajaan BurungDokumen2 halamanRevisi Dialog Kerajaan BurungMuhammad HanifBelum ada peringkat

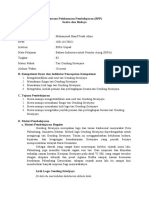

- Muhammad Hanif Fuadi Ahna - RPP BIPA Sastra Dan BudayaDokumen5 halamanMuhammad Hanif Fuadi Ahna - RPP BIPA Sastra Dan BudayaMuhammad Hanif100% (1)

- Sejarah Leksikografi Dan Leksikografi Di IndonesiaDokumen10 halamanSejarah Leksikografi Dan Leksikografi Di IndonesiaMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Makalah Leksikografi Udah Final BGD BGDDokumen16 halamanMakalah Leksikografi Udah Final BGD BGDMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Proses Morfologis Dalam Bahasa IndonesiaDokumen14 halamanProses Morfologis Dalam Bahasa IndonesiaMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Pengajaran SintagmatikDokumen3 halamanPengajaran SintagmatikMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Semantik 2Dokumen1 halamanSemantik 2Muhammad HanifBelum ada peringkat

- Resep Martabak TaichanDokumen2 halamanResep Martabak TaichanMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Bahasa Jawa Fonem S, T, U, W, yDokumen5 halamanBahasa Jawa Fonem S, T, U, W, yMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Tragedi Kemanusiaan Dalam Pikiran Umberto EcoDokumen4 halamanTragedi Kemanusiaan Dalam Pikiran Umberto EcoMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Bulan Dan KerupukDokumen9 halamanBulan Dan KerupukMuhammad HanifBelum ada peringkat

- Kajian DramaDokumen40 halamanKajian DramaMuhammad HanifBelum ada peringkat