1220025050-3-Bab Ii

1220025050-3-Bab Ii

Diunggah oleh

Sinta SintaaJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

1220025050-3-Bab Ii

1220025050-3-Bab Ii

Diunggah oleh

Sinta SintaaHak Cipta:

Format Tersedia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pusat Kesehatan Masyarakat

2.1.1

Definisi Pusat Kesehatan Masyarakat

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

di puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas

tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki

peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu,

puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

menjadi tolak ukur dari pembangunan kesehatan. Puskesmas memiliki tugas untuk

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan

kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan

sehat. Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan kecamatan sehat, puskesmas

menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM (Upaya kesehatan Masyarakat)

tingkat pertama, dan penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat

pertama di wilayah kerjanya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, puskesmas dibagi menjadi dua

kategori, yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Puskesmas rawat

inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk pasien gawat

darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun asuhan keperawatan sementara

8

dengan kapasitas tempat tidur kurang lebih sebanyak 10 tempat tidur. Puskesmas rawat

inap juga memiliki fungsi sebagai pusat rujukan pasien yang gawat darurat sebelum

dibawa ke rumah sakit. Puskesmas rawat inap dapat melakukan tindakan operatif

terbatas seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit dan penyakit lain

yang bersifat gawat darurat. Selain itu, puskesmas rawat inap sebagai puskesmas rawat

inap tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi observasi,

diagnosa, pengobatan, dan rehabilitasi medik yang dilakukan di ruang rawat inap

puskesmas (Desimawati, 2013).

Puskesmas non rawat inap merupakan puskesmas yang melayani pasien yang

melakukan pengobatan rawat jalan dan pelayanannya tidak lebih dari 24 jam. Tujuan

pelayanan pada puskesmas non rawat inap adalah untuk menentukan diagnosa

penyakit baik dengan tindakan pengobatan maupun tindakan rujukan. Selain itu

puskesmas non rawat inap juga menyediakan pelayanan tindak lanjut bagi pasien rawat

inap yang sudah diijinkan pulang tetapi harus tetap mengontrol kondisi kesehatannya

(Wulansari, 2013).

2.1.2

Organisasi Puskesmas

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas atau pusat

kesehatan masyarakat merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan

kabupaten/kota. Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang bertanggungjawab

atas seluruh kegiatan di puskesmas. Organisasi puskesmas disusun oleh dinas

kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja

puskesmas. Organisasi puskesmas minimal terdiri dari:

1.

Kepala Puskesmas

10

2.

Kepala sub bagian tata usaha

3.

Penanggung jawab UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan

Keperawatan Kesehatan Masyarakat

4.

Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perorangan), kefarmasian

dan Laboratorium

5.

Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas

pelayanan kesehatan.

2.1.3

Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas

Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di puskemas dilaksanakan melalui

beberapa kegiatan antara lain :

1. Rawat jalan

2. Pelayanan gawat darurat

3. Pelayanan satu hari (one day care)

4. Home care

5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama ini dilaksanakan sesuai dengan

standar prosedur operasional dan standar pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014

mengenai puskesmas, sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan perorangan di puskesmas antara lain terdiri dari dokter atau dokter

layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medis, serta

tenaga kefarmasian.

11

2.1.4

Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang diselenggarakan oleh

puskesmas meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan

masyarakat

pengembangan.

Upaya

kesehatan

masyarakat

esensial

harus

diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar

pelayanan minimal kabupaten/kota di bidang kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan

masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya

memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi

pelayanan, yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah

kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Adapun upaya kesehatan masyarakat esensial tingkat pertama yang

diselenggarakan di puskesmas meliputi:

a. Pelayanan promosi kesehatan

b. Pelayanan kesehatan lingkungan

c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana

d. Pelayanan gizi

e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2014).

2.1.5

Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan

bersama-sama sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat

mewujudkan penyelenggaraan administrasi diperlukan pelaksanaan fungsi-fungsi

12

manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Manajemen puskesmas merupakan rangkaian kegiatan yang bekerja secara

sistematis untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian

kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas tersebut membentuk fungsifungsi manajemen pusksesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh fungsi manajemen

puskesmas tersebut wajib dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2004).

Perencanaan merupakan fungsi manajemen puskesmas yang dilakukan sebagai

langkah awal sebelum melaksanakan kegiatan. Perencanaan puskesmas meliputi

kegiatan merumuskan tujuan puskesmas sampai dengan kegiatan merumuskan

alternatif kegiatan. Perencanaan puskesmas merupakan hal yang sangat penting karena

tanpa adanya perencanaan maka tidak akan ada kejelasan bagi kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan puskesmas. Perencanaan di tingkat

puskesmas dilakukan dengan membuat rencana usulan kegiatan, kemudian

mengajukan usulan kegiatan yang direncanakan ke dinas kesehatan untuk

mendapatkan persetujuan, dan kemudian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

(RPK) (Artini, 2015).

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan fungsi manajemen yang mencakup

proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di

puskesmas. Pelaksanaan dan pengendalian terdiri dari beberapa langkah antara lain :

1. Pengorganisasian, merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk

menghimpun semua sumber daya yang ada di puskesmas dan dimanfaatkan

secara efesien untuk program.

13

2. Penyelenggaraan, merupakan langkah menyelenggarakan rencana kegiatan

program di puskesmas dan menunjuk penanggungjawab serta pelaksana

program dan pelaksanaan lokakarya mini puskesmas, baik lintas program

maupun lintas sektor.

3. Pemantauan terhadap kegiatan dilakukan secara berkala seperti melakukan

telaah penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai serta melakukan

telaah eksternal terkait hasil yang dicapai oleh fasilitas dan sektor lain yang

terlibat di wilayah puskesmas.

4. Penilaian kegiatan yang bisa dilakukan oleh pihak eksternal dan internal

puskesmas. Kegiatan penilaian mencakup penilaian terhadap cakupan,

jumlah kunjungan, survei kepuasan, dan evaluasi dari dinas kesehatan

(Artini, 2015).

Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah fungsi manajemen puskesmas

yang

merupakan

proses

untuk

mendapatkan

kepastian

atas

kesesuaian

penyelenggaraan dalam mencapai tujuan puskesmas. Pengawasan adalah kegiatan

mengamati secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan puskesmas yang dapat

dilakukan oleh pihak internal (kepala puskesmas) maupun pihak eksternal

(masyarakat, dinas kesehatan, serta institusi lainnya). Sedangkan pertanggungjawaban

merupakan kegiatan kepala puskesmas pada setiap akhir tahun anggaran yaitu

membuat dan melaporkan laporan kinerja hasil dari pelaksanaan kegiatan, serta

perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut

disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya,

termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2004). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75

Tahun 2014 tentang puskesmas, pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari

14

sistem informasi kesehatan (SIK) puskesmas yang wajib dilakukan. Untuk dapat

meningkatkan pemanfaatan sistem informasi kesehatan dalam pencatatan dan

pelaporan di puskesmas, upaya yang dapat dilakukan oleh puskesmas antara lain

menambah petugas yang memahami dan memiliki keahlian di bidang SIK, atau

mengusulkan pelatihan mengenai SIK ke dinas kesehatan (Rondo,dkk 2013).

Akreditasi Puskesmas

2.2.1

Definisi Akreditasi Puskesmas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, akreditasi adalah pengakuan yang diberikan

oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri

setelah memenuhi standar akreditasi. Sedangkan akreditasi puskesmas adalah

pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen

penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah dinilai bahwa

puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan oleh

menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan.

Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali.

Akreditasi juga merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

2.2.2

Standar Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di puskesmas, yaitu

kelompok administrasi dan manajemen, kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM), dan kelompok Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Pelayanan

15

Kesehatan. Standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, dalam setiap bab akan

diuraikan dalam standar penilaian, yang kemudian dalam masing-masing standar akan

diuraikan dalam kriteria-kriteria, dan dalam kriteria akan diuraikan elemen penilaian

untuk dapat menilai pencapaian dari elemen tersebut (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2014).

Standar, kriteria, dan elemen penilaian akreditasi untuk kelompok administrasi

dan manajemen puskesmas diuraikan dalam tiga bab yaitu :

1. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

2. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

3. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Sedangkan untuk kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), diuraikan dalam

tiga bab yaitu :

1. Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran

2. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk kelompok Upaya Kesehatan Perorangan juga diuraikan dalam 3 bab yaitu :

1. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien

2. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis

3. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien

Secara keseluruhan, dalam standar akreditasi puskesmas terdapat 42 Standar,

168 kriteria, dan 776 elemen penilaian yang akan digunakan sebagai acuan untuk

menetapkan status akreditasi puskesmas (Zakiah, 2015).

16

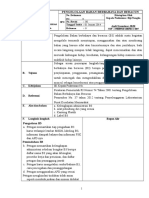

Tabel 2.1 Struktur Standar Akreditasi Puskesmas

BAB

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

JUDUL

Penyelenggaraan

Pelayanan Puskesmas

Kepemimpinan dan

Manajemen Puskesmas

Peningkatan Mutu dan

Manajemen Risiko

Upaya Kesehatan

Masyarakat yag

Berorientasi Sasaran

Kepemimpinan dan

Manajemen Upaya

Kesehatan Masyarakat

Sasaran Kinerja UKM

Layanan Klinis yang

Berorientasi Pasien

Manajemen Penunjang

Layanan Klinis

Peningkatan Mutu

Klinis dan

Keselamatan Pasien

Total

JUMLAH

STANDAR

JUMLAH

KRITERIA

JUMLAH

ELEMEN

PENILAIAN

13

59

29

121

32

10

53

22

101

29

10

33

151

36

172

12

58

42

168

776

Sumber : Zakiah (2015)

Penetapan status akreditasi puskesmas dapat dilihat dari capaian puskesmas

pada masing-masing bab dalam standar akreditasi puskesmas yang didapatkan dari

pelaksanaan survei atau penilaian akreditasi oleh surveior akreditasi puskesmas.

Penilaian dilakukan dengan cara menelaah bukti-bukti yang ada pada tiap elemen

penilaian (Zakiah, 2015). Setiap pembuktian pada elemen penilaian diberikan nilai

sebagai berikut :

1. Nilai 0 : jika belum ada sama sekali atau baru sebagian kecil ada (0-20%)

2. Nilai 5 : jika sebagian besar sudah dilaksanakan (> 20-79%)

17

3. Nilai 10 : jika sudah dilaksanakan (80-100%)

Setelah surveior melakukan penilaian maka akan didapatkan penetapan status

akreditasi puskesmas yang terdiri dari :

1. Tidak Terakreditasi : jika pencapaian nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII

< 60% , dan Bab III, VI, VIII, IX < 20%

2. Terakreditasi Dasar : jika pencapaian nilai Bab I, II 75%, Bab IV, V, VII

60%, dan Bab III, VI, VII, IX 20%

3. Terakreditasi Madya : jika pencapaian nilai Bab I, II, IV, V 75%, Bab

VII, VIII 60%, dan Bab VI, IX 40%

4. Terakreditasi Utama : jika pencapaian nilai Bab I, II, IV, V, VI, VII 80%

, dan Bab III, VI, IX 60%

5. Terakreditasi Paripurna : jika pencapaian nilai pada semua Bab 80%.

Hasil penilaian akreditasi oleh tim surveior akreditasi ini kemudian akan

dikirim kepada Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disertai

dengan rekomendasi hasil keputusan akreditasi (Zakiah, 2015).

2.2.3

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46

Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi penyelenggaraan akreditasi

puskesmas dilakukan berdasarkan standar akreditasi puskesmas yang dilakukan

melalui dua tahapan yaitu survei akreditasi dan penetapan akreditasi.

Survei akreditasi dilakukan oleh surveior akreditasi dari lembaga independen

penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri. Survei akreditasi dilakukan

18

melalui kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian

terhadap standar akreditasi. Surveior akreditasi puskesmas terdiri dari surveior bidang

administrasi dan manajemen, bidang upaya kesehatan masyarakat (UKM), dan bidang

upaya kesehatan perorangan (UKP).

Penetapan akreditasi merupakan hasil akhir survei akreditasi oleh surveior dan

keputusan rapat lembaga independen penyelenggara akreditasi. Penetapan akreditasi

puskesmas dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang

dibuktikan dengan sertifikat akreditasi.

Dalam penyelenggaraan akreditasi juga dilakukan pendampingan dan

penilaian

praakreditasi

serta

pendampingan

pascaakreditasi.

Pendampingan

praakreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan puskesmas agar memenuhi

standar akreditasi. Pada saat pendampingan praakreditasi dilakukan beberapa kegiatan

antara lain :

1. Lokakarya untuk menggalang komitmen, meningkatkan pemahaman

tentang akreditasi, standar serta instrument akreditasi, pembentukan panitia

persiapan akreditasi puskesmas, serta pembentukan kelompok kerja di

bidang administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan

upaya kesehatan perorangan.

2. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen yang diikuti seluruh

karyawan untuk meningkatkan pemahaman secara rinci mengenai standar

dan instrument akreditasi, kemudian melakukan persiapan self assessment.

3. Pelaksanaan self assesment oleh staf puskesmas (lintas POKJA) dan

dipandu pendamping. Self assessment adalah kajian mandiri yang

dilakukan pada tahap persiapan akreditasi yang penilaiannya dilakukan

menggunakan instrumen standar akreditasi. Self assessment dilaksanakan

19

oleh tim akreditasi yang terdiri dari beberapa kelompok kerja, sesuai

dengan pelayanan yang akan dinilai. Agar pelaksanaan self assessment

dapat berjalan dengan baik, diperlukan pembinaan yang intensif dari tim

pendamping dinas kesehatan, karena pembinaan merupakan hal yang

penting untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terkait

dengan pelaksanaan self assessment dalam persiapan akreditasi (Poerwani

dan Sopacua, 2006). Setelah melakukan self assessment kemudian

dilakukan pembahasan hasil self assessment serta membuat penyusunan

rencana aksi persiapan akreditasi.

4. Penyiapan dokumen akreditasi sesuai dengan pedoman penyusunan

dokumen akreditasi puskesmas.

5. Implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar akreditasi dan

dipandu oleh regulasi internal, memastikan rekam proses dan hasil

kegiatan, mengadakan audit internal serta rapat tinjauan manajemen.

6. Penilaian pra survei oleh tim pendamping dinas kesehatan kabupaten/kota

kemudian rekomendasi hasil pra survey (Zakiah, 2015).

Setelah melakukan penilaian pra survei maka dilakukan penilaian akreditasi.

Penilaian akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah selesai

pendampingan praakreditasi. Pendampingan pascaakreditasi merupakan kegiatan

untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar akreditasi pada puskesmas

secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian akreditasi berikutnya.

Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang berasal dari dinas kesehatan

kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Tim pendamping

akreditasi memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif

kepada puskesmas selama persiapan menuju penilaian akreditasi. Dalam hal

20

keterbatasan sumber daya manusia pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekrut tenaga pendamping yang

berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, organisasi profesi,

dan/atau masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Dalam pelaksanaan pendampingan pra akreditasi terdapat kegiatan penyiapan

dokumen akreditasi. Dokumen dalam akreditasi puskesmas dibagi menjadi dua bagian

yaitu dokumen interal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun

dan membakukan sistem manajemen mutu dan pelayanan di puskesmas. Dokumendokumen yang perlu disediakan di puskesmas untuk akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan manajemen Puskesmas

a. Kebijakan Kepala Puskesmas

b. Rencana Lima Tahunan Puskesmas

c. Pedoman/manual mutu

d. Pedoman/panduan teknis yang terkait dengan manajemen

e. Standar Prosedur Operasional (SPO)

f. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)

g. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

h. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

i. Kerangka Acuan Kegiatan.

2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

a. Kebijakan Kepala Puskesmas

b. Pedoman

untuk

masing-masing

UKM

pengembangan)

c. Standar Prosedur Operasional (SPO)

d. Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM

(esensial

maupun

21

e. Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap-tiap UKM

3. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

a. Kebijakan tentang pelayanan klinis

b. Pedoman Pelayanan Klinis

c. Standar Prosedur Operasional (SPO) klinis

d. Kerangka Acuan terkait dengan Program/Kegiatan Pelayanan

Klinis

dan

Peningkatan

Mutu

dan

Keselamatan

Pasien

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Konsep Kesiapan Puskesmas dalam Menghadapi Akreditasi

Akreditasi puskesmas memiliki tujuan utama yaitu untuk pembinaan

peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap

sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan

dan upaya, serta penerapan manajemen risiko di puskesmas (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2014).

Sebelum adanya kebijakan mengenai akreditasi puskesmas, pemerintah di

Kabupaten Gianyar telah menerapkan kebijakan BLUD di seluruh puskesmas di

Kabupaten Gianyar. Kebijakan BLUD puskesmas ini bertujuan untuk meningkatkan

mutu pelayanan di puskesmas sehingga puskesmas dapat menyediakan layanan yang

bermutu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Namun,

berdasarkan hasil penelitian Indrayathi dkk (2014) yang berjudul Mutu Pelayanan

Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah mutu pelayanan

puskesmas perawatan yang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar dirasakan masih

belum memuaskan. Ketidakpuasan terhadap mutu pelayanan puskesmas BLUD di

Kabupaten Gianyar disebabkan karena beberapa hal antara lain masih terdapat

22

kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dan kesiapan peralatan medis di puskesmas,

komitmen dari dinas kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan BLUD puskesmas yang

masih rendah, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga

dokter dan perawat, dan tenaga administrasi yang mengelola keuangan masih kurang

sehingga puskesmas mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik

yang sesuai dengan filosofi puskesmas sebagai BLUD.

Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Sutiarini (2011) yang

berjudul Analisis SWOT dan Rencana Strategik Pengembangan BLUD di Puskesmas

Se-Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pada puskesmas

di Kabupaten Gianyar kualitas pelayanannya masih rendah, salah satu penyebab

rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas adalah keterbatasan dana yang dimiliki

oleh puskesmas sehingga mempengaruhi ketersediaan peralatan medis serta sumber

daya manusia di puskesmas. Salah satu sumber daya manusia di puskesmas yang

kuantitas dan kualitasnya masih rendah terkait dengan pengembangan BLUD adalah

tenaga non medis. Untuk mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga non

medis pada puskesmas di Kabupaten Gianyar diperlukan perhatian dan tindaklanjut

melalui permohonan perencanaan perekrutan, penempatan, dan pelatihan pegawai

yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya pada instansi terkait atau dengan

melakukan rekrutmen dengan pola outsourcing.

Menurut Muninjaya (2014) dalam Artini (2015) mutu pelayanan kesehatan

dapat dilihat atau dikaji berdasarkan output yang ada pada sistem pelayanan kesehatan.

Output pada sisitem pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu

komponen input, proses dan juga lingkungan. Sedangkan menurut Donabedian (1980)

dalam Alwi (2011) terdapat tiga pendekatan dalam melakukan penilaian mutu yaitu

terdiri dari aspek input, proses, dan output. Aspek input terdiri dari perlengkapan dan

23

peralatan, organisasi dan manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia. Aspek

proses adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga

kesehatan dan interaksinya dengan pasien, yang meliputi metode atau tata cara

pelayanan kesehatan. Sedangkan aspek output adalah kegiatan dan tindakan dokter,

perawat dan tenaga administrasi yang dapat dirasakan oleh pengguna pelayanan

kesehatan yang dapat memberikan perubahan ke arah tingkat kesehatan dan kepuasan

yang diharapkan.

Kesiapan adalah hal yang penting dan harus tersedia ketika akan menghadapi

atau melaksanakan sesuatu yang baru. Kesiapan akan dipengaruhi oleh dukungan baik

dukungan internal maupun eksternal, sebaliknya dikatakan tidak siap bila ditemukan

berbagai hambatan dari segi sumber daya (Sugiana,2015). Lehman (2002) dalam

Muafi (2011) juga mengatakan bahwa kesiapan perubahan organisasi salah satunya

dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang ada pada organisasi tersebut.

Salah satu contoh penelitian mengenai kesiapan adalah penelitian yang

dilakukan oleh Pawizi dan Rosyidah (2011) yang menganalisis kesiapan pelayanan

administrasi dan manajemen di RSU Rajawali Citra Kabupaten Bantul dalam

menghadapi akreditasi. Dalam penenlitiannya, Pawizi dan Rosyidah menganalisis

kesiapan RSU Rajawali Citra dengan meninjau dari segi sumber daya dasar yaitu

sumber daya manusia, dokumentasi, serta fasilitas. Hasil dari penelitian Pawizi dan

Rosyidah (2011) menunjukan bahwa dari aspek sumber daya manusia, dokumentasi,

serta fasilitas yang disiapkan dalam menghadapi akreditasi pada bidang pelayanan

administrasi dan manajemen di rumah sakit tersebut, semuanya dalam kondisi siap dan

baik. Artinya, tidak ada kendala berarti yang terkait dengan penyiapan tiga sumber

daya mendasar tersebut. Secara teoritis, hal ini disebabkan karena bidang pelayanan

24

administrasi dan manajemen merupakan salah satu dari lima bidang pelayanan

dalam paket dasar akreditasi rumah sakit yang tidak berat untuk disiapkan.

Penelitian lain mengenai kesiapan adalah penelitian Dewi dan Rimawati

(2015) yang menganalisis tentang persiapan Unit Rekam Medis RSUD dr. R.

Soeprapto Cepu dalam menghadapi akreditasi di bagian rekam medis. Berdasarkan

penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan sumber daya yang

terjadi saat persiapan akreditasi di unit rekam medis pada RSUD dr. R Soeprapto Cepu

yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer dan printer sehingga unit

rekam medis tidak bisa segera mencetak dokumen-dokumen yang sudah disiapkan,

kurangnya petugas rekam medis, kerjasama dan komunikasi antar petugas rekam

medis yang mempersiapkan akreditasi tidak berjalan lancar, dan kurangnya pedoman

untuk pembaharuan SPO dan dokumen lain yang terkait akreditasi. Kerjasama dan

komunikasi antara petugas dengan dinas kesehatan harus lebih ditingkatkan supaya

segala hal terkait persiapan akreditasi bisa cepat selesai. Selain itu perlu diperlukan

juga penambahan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang sesuai dengan

kebutuhan di unit rekam medis.

Dalam sistem pelayanan kesehatan di puskesmas, untuk dapat mencapai

kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat,

dan upaya kesehatan perorangan dalam menghadapi akreditasi diperlukan input yang

baik dan memadai. Input dalam sistem pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai

sumber daya organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya organisasi tersebut dikenal dengan istilah 6M yang terdiri dari sumber

daya manusia (man), biaya (money), metode (method), peralatan (machine), bahanbahan (materials), dan pasar (market) (Sofia, 2010).

25

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur input yang sangat penting

dalam persiapan implementasi suatu kebijakan. Menurut Rondonuwu dan Trisnantoro

(2013), sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kualifikasi sesuai dengan

pekerjaannya merupakan salah satu hal yang dapat menunjang keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Sumber daya manusia di puskesmas terdiri dari tenaga

kesehatan yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Sebagai pelaksana

pelayanan kesehatan diharapkan agar tugas pokok dan fungsi tenaga kesehatan dapat

sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki (Handayani dkk,

2010). Apabila sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi baik dari segi

kuantitas maupun kualitas salah satunya dapat menyebabkan adanya tugas rangkap

pada sumber daya manusia yang ada yang nantinya dapat berdampak pada output yang

ingin dicapai. Menurut Sutarman, dkk (2008), petugas yang dibebani tanggung jawab

pekerjaan yang lebih dari satu kegiatan (tugas rangkap), akan merasa memiliki

pekerjaan yang berat karena tugas rangkap tersebut dapat menambah beban tanggung

jawab mereka.

Pada puskesmas, seringkali jumlah tenaga kesehatan yang ada masih terbatas

jika dibandingkan dengan jenis program yang dikerjakan sehingga menyebabkan

sebagian besar tenaga kesehatan melakukan pekerjaan rangkap (Handayani dkk,

2010). Menurut Paruntu dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Perencanaan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kabupaten Minahasa salah satu

penyebab dari tidak proporsionalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di

puskesmas salah satunya disebabkan oleh tidak ada kesamaan persepsi antara dinas

kesehatan dan puskesmas tentang pengadaan sumber daya manusia kesehatan,

sehingga komunikasi dan koordinasi antara manajemen puskesmas dengan dinas

kesehatan terkait perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting.

26

Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia merupakan hal yang penting terutama

untuk menghindari adanya beban kerja yang tinggi pada sumber daya manusia yang

ada, sehingga tidak akan menimbulkan stres yang dapat berakibat pada menurunnya

kinerja (Silanno,dkk 2014).

Menurut Notoatmodjo (2007), input, proses dan output merupakan elemenelemen dalam sub sistem pelayanan kesehatan yang saling berhubungan dan

mempengaruhi satu sama lain. Input atau masukan merupakan sub elemen-sub elemen

yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem, input juga dapat

dikatakan sebagai sumber daya yang diperlukan untuk melakukan proses. Proses

merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga

menghasilkan keluaran yang direncanakan, sedangkan output merupakan hal yang

dihasilkan dari proses. Apabila output yang dihasilkan telah berjalan selama beberapa

waktu maka output akan menghasilkan dampak atau impact.

INPUT

PROSES

OUTPUT

DAMPAK

UMPAN BALIK

LINGKUNGAN

Gambar 2.1 Elemen Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sumber : Notoatmodjo (2007)

Anda mungkin juga menyukai

- Ringkasan PembayaranDokumen1 halamanRingkasan PembayaranZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner MenskiDokumen12 halamanKonsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner MenskiZulkifliThamrin100% (2)

- Kerangka Acuan Pelayanan KlinisDokumen7 halamanKerangka Acuan Pelayanan KlinisZulkifliThamrin100% (1)

- Aspek Hukum Persetujuan Tindakan MedisDokumen14 halamanAspek Hukum Persetujuan Tindakan MedisZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Kesehatan Tradisional Dilihat ProduknyaDokumen16 halamanKesehatan Tradisional Dilihat ProduknyaZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Law and Devolepment Theory TugasDokumen18 halamanLaw and Devolepment Theory TugasZulkifliThamrin100% (1)

- Sengketa Layanan Medik Dan Upaya PenyelesaianDokumen18 halamanSengketa Layanan Medik Dan Upaya PenyelesaianZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski TugasDokumen11 halamanKonsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski TugasZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- SK - Pendelegasian Wewenang 2018 Dan 2019 Ukp Biji NangkaDokumen12 halamanSK - Pendelegasian Wewenang 2018 Dan 2019 Ukp Biji NangkaZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Aspek Hukum Persetujuan Tindakan MedisDokumen4 halamanAspek Hukum Persetujuan Tindakan MedisZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Pebukaan Data Privasi Pasien Dan Keterbukaan Informasi PublikDokumen7 halamanPebukaan Data Privasi Pasien Dan Keterbukaan Informasi PublikZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Pedoman PKM PDFDokumen19 halamanPedoman PKM PDFZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Ruk UkpDokumen1 halamanRuk UkpZulkifliThamrin100% (2)

- Result Hasil Pemeriksaan LabDokumen1 halamanResult Hasil Pemeriksaan LabZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Kode ICD-10 English IndonesiaDokumen622 halamanKode ICD-10 English IndonesiaDinda Ulfa Dinda100% (4)

- Formulir Permohonan Sip DokterDokumen1 halamanFormulir Permohonan Sip DokterZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- 55 Protap Penggunaan Alat EkgDokumen4 halaman55 Protap Penggunaan Alat EkgZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Sop Kesling PuskesmasDokumen15 halamanSop Kesling PuskesmasZulkifliThamrin86% (21)

- SOP PENGELOLAAN Bahan Berbahaya Dan BeracunDokumen3 halamanSOP PENGELOLAAN Bahan Berbahaya Dan BeracunZulkifliThamrin81% (16)

- SK Alur Komunikasi & KoordianasiDokumen5 halamanSK Alur Komunikasi & KoordianasiZulkifliThamrin100% (1)

- Kriteria Pasien Yang DirujukDokumen1 halamanKriteria Pasien Yang DirujukZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- 34 Protap Penilaian GcsDokumen2 halaman34 Protap Penilaian GcsZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Brosur LabDokumen1 halamanBrosur LabZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Daftar Hadir ApelDokumen4 halamanDaftar Hadir ApelZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- SPO Kalibrasi Dan Validasi Instrument LaboratoriumDokumen2 halamanSPO Kalibrasi Dan Validasi Instrument LaboratoriumZulkifliThamrin50% (4)

- Sop Pelayanan Luar Jam KerjaDokumen2 halamanSop Pelayanan Luar Jam KerjaZulkifliThamrin100% (4)

- SOP Penguna Alat Pelindung DiriDokumen2 halamanSOP Penguna Alat Pelindung DiriZulkifliThamrin100% (1)

- Sop ApdDokumen3 halamanSop ApdZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- 60 Protap Penatalaksanaan Luka RobekDokumen2 halaman60 Protap Penatalaksanaan Luka RobekZulkifliThamrinBelum ada peringkat

- Sop Penyimpanan ReagenDokumen2 halamanSop Penyimpanan ReagenZulkifliThamrin100% (1)