Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF

Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF

Diunggah oleh

Mashun sJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF

Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF

Diunggah oleh

Mashun sHak Cipta:

Format Tersedia

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

Salam Ganesha!

Pendidikan sebagai hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia menjadi faktor utama

pembangunan sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan

suatu negara pun dinilai dari baiknya kualitas penduduknya dari kacamata pendidikan.

Khususnya akses pendidikan tinggi yang dijamin dengan baik penerapannya oleh negara.

Sayangnya, pendidikan tinggi sebagai salah satu elemen penting Sistem Pendidikan

Nasional yang sudah termaktub dalam UUD 1945 saat ini belum terimplementasikan dengan

baik. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini belum menjamin akses pendidikan

yang luas kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Terjadinya gap yang besar di dalam

penerapan Pendidikan Dasar dan Menengah berbuntut pada akses pendidikan tinggi yang

tidak bisa diterima secara menyeluruh oleh anak – anak Indonesia. Kondisi ini semakin

mengkhawatirkan dengan berbagai isu – isu yang beredar terkait pendidikan tinggi di

Indonesia. Dimulai dari isu radikalisme yang disangkutpautkan dengan tujuh perguruan tinggi

negeri besar, penerapan Student Loan yang tidak mengentaskan akar masalah, hingga

kebijakan pemungutan biaya pendidikan tinggi melalui uang pangkal yang memberatkan

mahasiswa.

Menilai kondisi pendidikan tinggi Indonesia yang memprihantikan ini, Keluarga

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) bersikap secara tegas bahwa Sistem

Pendidikan Nasional Indonesia perlu dibenahi secara menyeluruh dan dengan komitmen

penuh seluruh pihak. Khususnya terkait implementasi pendidikan tinggi dan segala hal yang

terkait dengannya. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik semata yang menyertai

pendidikan tinggi di Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional terciderai begitu saja. Semua

untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia melalui pencerdasan kehidupan bangsa

dengan pendidikan.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 2

Akhir kata, semoga seluruh pihak sadar dan bergerak untuk memperjuangan tujuan negara

kita dalam konteks pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan dalam

memperjuangkannya.

Untuk Tuhan, Bangsa dan Almamater

Presiden KM ITB

Ahmad Wali Radhi

Narahubung: Galih Norma (085234456398)

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 3

Daftar Isi

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………..2

Konten Pencerdasan Terkait Radikalisme ………………………………………………..5

Konten Pencerdasan Terkait Student Loan ……………………………………………13

Konten Pencerdasan Terkait Biaya Pendidikan ……………………………………..21

Kata Penutup …………………………………………………………………………………………25

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 4

Konten Pencerdasan Terkait Radikalisme

“Aktivisme bukanlah tindakan radikal. tindakan represif terhadap aktivisme bukanlah

jalan keluar”

Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019

Kebebasan berpikir dan berpendapat adalah komponen utama yang menguji daya

kritis yang dimiliki sebagai komponen utama mahasiswa. Kebebasan berpikir ini seringkali

dipandang sebagai bibit-bibit pemicu gerakan radikalisme. Seperti pada terjadinya kasus

pemberangusan kebebasan berpendapat yang dilakukan ormas-ormas tidak bertanggung

jawab seperti kasus pembubaran diskusi Marx di kampus ISBI 1.Isu mengenai radikalisme dalam

kehidupan kemahasiswaan sudah lama mencuat semenjak 2011 dengan terbitnya artikel

“Radikalisme Mengincar Kampus” oleh Ansyaad Mbai yang menjabat kepala BNPT kala itu.

Artikel tersebut memuat bahwa radikalisme menyusup ke lingkungan kampus dengan

memanfaatkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Tindakan dan klaim

seperti ini menurut pengamat Terorisme Harits Abu Ulya menilai : “tidak boleh hanya karena

ada satu-dua orang oknum mahasiswa satu kampus terlibat aksi terror kemudian dibuat dasar

untuk menggeneralisir untuk semua kampus”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar.

Menurutnya penyebaran radikalisme jangan sampai menciderai arti pola pikir kritis khas

mahasiswa. Kampus merupakan tempat dimana kebebasan akademis perlu dihormati, apapun

bisa dibahas sebagai bagian dari aktivias intelektual dan pengembangan kelimuan. Kajian-

kajian berbagai hal mengenai keislaman, kesosialismean, marzisme, feminism, globalisme,

liberalism, dan LGBT pun adalah hal yang lumrah. Kajian tersebut dipahami dalam konteks

berdialektika dalam koridor pemikiran semata, tidak serta merta mahasiswa yang

bersangkutan penganut paham/idiologi terkait2.

Penjelasan berikutnya akan memaparkan lebih lanjut mengenai perbedaan antara

aktivisme, radikalisme, dan terorisme. Karena ketiga hal ini seringkali tercampur aduk dan

menjadi legitimasi tindakan represif terhadap golongan masyarakat tertentu. Pada akhir

penjelasan akan dipaparkan juga mengenai kecenderungan tindakan represif yang sengaja

dilakukan oleh pemerintah.

1

https://www.merdeka.com/peristiwa/diskusi-karl-marx-di-kampus-isbi-bandung-dibubarkan-fpi.html

2

https://nusantara.news/klaim-bnpt-soal-kampus-terpapar-radikalisme-perlu-parameter-jelas/

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 5

Aktivisme, Radikalisme, dan Terorisme

Untuk dapat mendefinisikan perbedaan antar ketiga hal ini, dapat dimulai dengan

penjelasan partisipasi politik. Berdasarkan jurnal “On Radicalisme : A Study of Political Mehods

in The Shadow Land Between Activism and Terrorism” oleh Sophie Sjoqvist, mengungkapkan

bahwa pada awalnya partisipasi politik didefinisikan sebatas pada aktivitas yang dilakukan oleh

individu-individu dalam masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan anggota

pemerintah dengan kata lain adalah pemilu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman

definisi partisipasi politik semakin meluas sampai kepada gerakan boykot, demonstrasi, diskusi

di ruang publik yang tergolong sebagai cara tidak konvensional. Sehingga ketika kita

berdiskusi mengenai suatu topik di media massa yang merupakan ruang publik virtual, kita

sudah ikut berpartisipasi dalam hal politik. Cara-cara seperti ini merupakan bentuk aktivisme

politik untuk tujuan-tujuan tertentu, contoh saja dengan adanya organisasi-organisasi yang

didirakan oleh masyarakat sendiri/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti LBH (Lembaga

Bantuan Hukum), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), bahkan pergerakan kemahasiswaan

itu sendiri. Banyak dari gerakan aktivis berakhir dengan metode demonstrasi karena cara-cara

konvensional untuk duduk bertemu dengan pihak berwenang dianggap tidak membuahkahn

hasil.

Seringkali kita melihat di media massa bahwa demonstrasi diakhiri dengan kericuhan,

sehingga seringkali aktivisme dianggap sebagai sesuatu yang illegal dan cenderung radikal.

Nyatanya aktivisme seringkali terjebak oleh tindakan represif dari pihak berwenang (yang akan

dijelaskan di akhir artikel) dan framing media massa. Contoh saja aksi demonstrasi damai yang

dilakukan oleh warga Taman Sari Kota Bandung yang mengalami kekerasan fisik 3. Secara

diagramatik partisipasi politik dapat dibagi menjadi tiga bagian besar sebagai berikut :

3

http://ayobandung.com/read/20180307/64/29711/bentrokan-dalam-mencari-keadilan-untuk-tamansari

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 6

Gambar 1. Pembagian Partisipasi Politik dengan Fokus Radikalisme

Partisipasi

Politik

Aktivisme

Politik

Aktivisme Radikalisme Terorisme

Sumber : (Sjoqvist, 2014)

Terdapat perbedaan karateristik pergerakan antara aktivisme, radikalisme, dan

terorisme. Aktivisme merupakan tindakan yang menggunakan metode legal sesuai aturan,

sedangkan radikalisme mencakup sampai dengan tindakan ilegal. Tetapi terdapat

permasalahan dengan tindakan yang tergolong ilegal/membuat keonaran karena dapat

memberikan makna rancu yang mempermudah pihak berkuasa dalam menghentikan jenis

partisipasi politik tersebut.

Dua kutub berbeda antara Aktivisme dan Radikalisme

Elizabeth Verardo dalam artikelnya yang berjudul “Political Radicalism : A Continuing

Challenge to Democracy” mengungkapkan bahwa radikalisme bukanlah sebuah gerakan lebih

ekstrim dari aktivisme, tetapi berada pada dua kutub yang berbeda. Intensi dari aktivisme

adalah memperjuangkan kepentingan politik dengan cara legal. Radikalisme juga memiliki

tujuan yang sama, tetapi memiliki kecenderungan pergerakan yang menjustifikasi kekerasan

politik sebagai langkah memungkinkan untuk merubah struktur politik. Gerakan-gerakan

radikal ini salah satunya dipicu oleh gejolak politik akibat kebutuhan dasar dan kesetaraan

yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Fenomena “Arab Spring” yang melanda 12

negara di Timur Tengah4.

Lebih lanjut lagi, dalam membedakan antara aktivisme dan radikalisme tidak bisa

hanya sampai kepada metode legal dan illegal yang dilakukan, karena seringkali pergerakan

aktivisme dianggap sebagai illegal oleh pihak berwenang. Sehingga dalam membedakan

antara aktivisme dan radikalisme dapat dibedakan dalam aspek penegakan hukum kepada

pihak terkait. Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa jika demonstrasi yang dilakukan oleh

aktivis berakhir ricuh dan mengakibatkan kerugian (yang merupakan hal tak terhindarkan) dan

4

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12813859

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 7

pihak tersebut mau untuk diproses secara hukum, maka gerakan tersebut masih dikategorikan

aktivisme, karena individu/pihak bersangkutan tunduk dalam konstitusi/peraturan legal

berlaku. Tetapi jika pihak yang melakukan tindakan ilegal tidak bersedia menghadap hukum

maka dapat dikategorikan radikal (menganggap bahwa hukum yang berlaku di suatu negara

tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan paham yang dimiliki.

“Radikalisme” Revolusi Perancis 1848

Radikalisme terkadang diperlukan untuk suatu momentum tertentu (radikalisme dalam

hal ini terlepas dari segala ideologi yang teranut di dalamnya, melainkan sebagai bentuk dari

aktivisme politik) seperti revolusi Perancis pada tahun 1848. Berdasarkan jurnal

“Industrialization and Social Radicalisme : British and French Workers’ Movement and The Mid-

Nineteenth Century Crises” oleh Craig Calhoun mengemukakan bahwa radikalisme merupakan

bentuk perlawanan terhadap agitasi politik suatu rezim. Jika terdapat asumsi bahwa

radikalisme hanya terjadi pada golongan masyarakat yang tidak terdidik dan minim

pengendalian diri, hal tersebut adalah keliru, karena radikalisme terjadi di Perancis yang

mengalami proses industrialisasi. Gerakan radikal terhadap pemerintah muncul akibat

ketidakpuasan dan eksploitasi terhadap golongan pekerja. Sehingga para pekerja bersatu

dalam Revolusi Perancis Februari 1848 yang mampu menghilangkan tindakan represif

pemerintah terhadap rakyat kecil. Tindakan radikal sebagai sesuatu yang buruk tidak bisa

dipandang secara hitam putih, karena bentuk radikalisme menjadi titik kulminasi perjuangan

untuk melawan pemerintah yang menyengsarakan.

Radikalisme dan Terorisme

Menurut Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa definisi dari terorisme adalah

tindakan yang menyebabkan kematian, cedera serius yang merugikan masyarakat sipil dengan

tujuan untuk mengintimidasi penduduk atau pemerintah atau organisasi di luar pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hampir serupa dengan definisi

tersebut, pemerintah dalam RUU Terorisme yang sudah disahkan mengeluarkan definisi

terorisme sebagai :

”Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban

yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif

politik, ideologi, atau gangguan keamanan”. (definisi ini masih menuai perdebatan karena

melibatkan motif politik, idelogi yang dianggap multiinterpretatif5)

5

https://katadata.co.id/berita/2018/05/15/definisi-terorisme-tuai-perdebatan-di-pansus-ruu-antiterorisme

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 8

Jika dirangkum, perbedaan antara aktivisme, radikalisme, dan terorisme sebagai berikut :

Activism Radicalism Terrorism

The usage of legal methods The usage of illegal acts to The use of deadly violence or

and civilian disobedience to reach political goals. The violence that seriously harms

reach political goals. For an performer is not willing and its victims against unspecific

illegal act to be classified as does not mean to face the civilian or non-combatants

civilian disobedience, they consequences of the illegal who are not aware of why

have to be performed openly, acts. These acts include they are being attacked and

without violence and with the physical violence but are only are unlikely to reciprocate to

intention of facing its used against specific groups the attack themselves.

consequences individually or individually who are aware

according to the laws of the of why they are being

state it is commited in. attacked and are likely to

reciprocate individually

against attacker.

Sumber : (Sjoqvist, 2014)

Langkah Represif terhadap tindakan aktivisme.

Kejadian pengepungan Gedung LBH Jakarta oleh ormas Anti-PKI pada bulan

September 2017 menunjukkan salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh golongan

masyarakat tidak bertanggungjawab dan polisi juga tidak berdaya dalam melindungi

kebebasan berdiskusi masyarakat (diskusi sama sekali tidak berusaha menyebarkan paham

komunisme, diskusi ini bertemakan ‘Darurat Demokrasi’ di Indonesia 6). Di Indonesia bukan

hanya organisasi masyarakat yang melakukan tindakan represif, tetapi pemerintah juga

melakukannya. Pada hari Selasa, 22 November 2016, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat

memutuskan bahwa aparat kepolisian telah melakukan tindakan represif bahkan kriminalisasi

terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi hukum dalam demonstrasi damai menolak

PP Pengupahan di Jakarta7. Aparat kepolisian terbukti melakukan pengeroyokan, kekerasan,

pengerusakan mobil komando, penangkapan sewenang-wenang, hingga penghilangan

barang milik 26 aktivis. Majelis Hakim menguatkan bahwa tindakan aparat bertentangan

dengan hak berpendapat di muka umum yang diatur dalam UU No. 9 tahun 1998.

Sebenarnya apa definisi dari represifitas, dan mengapa tindakan represi dilakukan oleh

suatu golongan, terkhususnya pemerintah? Menurut Jacqueline deMerit dalam riset

6

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170918073733-20-242364/kronologi-pengepungan-gedung-lbh-

jakarta-oleh-massa-anti-pki

7

https://www.bantuanhukum.or.id/web/aparat-kepolisian-terbukti-melakukan-kriminalisasi/

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 9

Universitas Oxford yang berjudul “The Strategic Use of State Repression and Political Violence”

mengungkapkan bahwa represi merupakan tindakan memaksa suatu pihak dengan dorongan

institusional ataupun fisik. Tindakan represif seringkali melanggar hak asasi manusia, secara

sistematik perilaku ini kerap dilakukan oleh pihak berkuasa/pemerintah untuk mencapai tujuan

politik tertentu yang berlandaskan pada rasionalitas tersendiri. Represi dapat dilakukan

dengan kekuatan militer, ataupun organisasi bayaran selama mereka dianggap sebagai pihak

fungsional yang memiliki legitimasi atas perpanjangan tangan dari pemerintah. Tujuan akhir

dari represi adalah untuk melawan balik segala ancaman internal yang muncul.

Tindakan represif dapat terjadi sesuai dengan rezim kekuasaan yang berlaku. Negara

yang menganut sistem demokrasi dengan baik tidak perlu melakukan tindakan represif,

melainkan memberikan alternatif dengan adanya partisipasi dan kontestasi. Cara ini

meminimalisir terjadinya tindakan represi oleh pemerintah, karena setiap pendapat dapat

terakomodasi oleh komunikasi antar pihak. Dengan sistem demokrasi ini rakyat tidak perlu

takut untuk di represi oleh pemerintah, karena suara kebanyakan jika tidak puas dapat

menghengkangkan pemerintah dari kekuasaannya. Pada lain kutub, pemerintahan yang

otoriter juga tidak perlu melakukan tindakan represif kepada rakyatnya, karena rakyat sudah

pasti akan patuh dan enggan untuk mengkritik pemerintah sedari awal. Tindakan represif

justru ditemukan di sebuah negara yang setengah-setengah dalam mengimplementasikan

demokrasi dan tetap otoriter dalam menjaga kekuasaan.

Lalu mengapa tindakan represif masih saja dilakukan? Represi adalah tindakan yang

mudah (secara substantif) dan murah (secara prosedural) untuk dilakukan. Secara substantif

akomodatif berusaha untuk bekerja sama dengan oposisi dan memberinya kesempatan politik

yang sama. Secara prosedural berbeda dengan presedur akomodatif yang dapat dilakukan

untuk menenangkan tensi politik dengan melakukan diskusi, memberikan amnesti, reshuffle

kepemimpinan. Tindakan yang bersifat akomodatif merupakan tindakan yang butuh proses

dan mahal, karena musyawarah untuk mencapai mufakat membutuhkan waktu lama juga alot.

Sehingga mudah saja untuk meredam suara-suara kritik oposisi dengan mendelegasikan tugas

pembubaran diskusi kepada aparat tertentu.

Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah represi merupakan tindakan yang buruk untuk

dilakukan? Sangat banyak buruknya dibandingkan proses akomodatif. Terdapat sebuah

asumsi bahwa tindakan represi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak

diinginkan di masa depan, justru malah akan semakin menyebar dan terjadi. Sesuai dengan

hipotesis "backlash" bahwa tindakan represif justru akan memobilisasi setiap pihak yang dapat

berujung pada demonstrasi besar-besaran melalui pergerakan mikro dan difusi spasial.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 10

Persepsi Pemerintah terhadap Gerakan “Radikal?”

Pada tanggal 31 Mei 2018 BNPT bersama Kemenristekdikti mengeluarkan daftar

kampus-kampus yang terpapar radikalisme. Klaim ini menuai banyak kecaman dan pertanyaan

dari setiap kampus yang dinyatakan sebagai kampus radikal di dalamnya. Kemudian pada

tanggal 7 Juni 2018 Menristek M Nasir menegaskan bahwa klaim tersebut hanyalah baru

dugaan semata8. Penetapan kampus-kampus yang terpapar radikalisme ini masih belum

memiliki parameter dan indikator yang jelas. Tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat,

standar apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan sebuah perkumpulan radikal

atau tidak? Perisitiwa ini menjadi sebuah pengingat yang nyata bahwa pemerintah saat ini

memiliki kecurigaan terhadap gerakan kemahasiswaan. Kabarnya Kemenristekdikti juga akan

memanggil rektor-rektor dari setiap universitas untuk membahas isu ini 9. Hingga saat ini

belum terdapat perbincangan antara pemerintah dengan pergerakan kemahasiswaan

Indonesia dalam merumuskan secara bersama batasan tindakan radikal. Pemerintah masih

bergantung terhadap bentuk kebijakan yang top-down dengan belum mendengarkan

pendapat dari aktor utama yang menjalankan pergerakan kemahasiswaan, yakni mahasiswa.

Tindakan pemerintah untuk memonitoring media sosial mahasiswa dalam rangka

mewujudkan kampus yang steril, bersih, dan aman dari segala bentuk paham radikal

dipandang berlebihan oleh pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar, Prof Supraji

Ahmad10. Langkah ini tidak hanya mengintervensi hak privasi mahasiswa, tetapi langkah ini

menunjukkan bahwa pemerintah masih berfokus pada gejala yang terjadi di permukaan saja.

8

https://news.detik.com/berita/4057461/menristek-jelaskan-kabar-7-kampus-negeri-ternama-terpapar-

radikalisme

9

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606165229-20-304059/menristek-kumpulkan-rektor-bahas-

radikalisme-kampus-25-juni

10

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/05/p9u3c7430-pengawasan-hp-dan-

medsos-mahasiswa-dinilai-berlebihan

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 11

Penutup

Pada akhirnya Indonesia sebagai negara demokratis yang dilandakan oleh Pancasila

memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap masyarakatnya dengan adil dan beradab.

Tindakan-tindakan represif terhadap gerakan aktivisme bukanlah langkah yang bijak untuk

dilakukan. Memang betul sejatinya setiap bentuk terror yang menempatkan kehidupan

masyarakat sipil terancama haruslah diberantas secara tuntas. Namun jangan sampai

kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum, berdiskusi mengenai topik-topik

tertentu untuk memperlebar wawasan, dan bahkan berikir pun di halang-halangi melalui

tindakan represif dengan dalih pemberantasan gerakan radikal dan terror.

Kemahasiswaan memiliki kemandirian dalam mengatur segala tata nilai yang diatur

bersama, bentuk pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya

melibatkan mahasiswa. Pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan dalam

pengawasan gerakan kemahasiswaan yang membatasi proses berpikir kritis mahasiswa,

karena pada akhirnya yang mengetahui kegiatan kemahasiswan adalah mahasiswa itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintah dan perkumpulan mahasiswa harus duduk bersama agar terjadi

musyawarah yang saling menguntungkan dan mendukung kedua belah pihak. Mahasiswa

bukanlah oposisi dari pemerintah, sebaliknya kita adalah rekan kerja bersama dalam

membangun Bangsa Indonesia dengan saling mengkritisi satu sama lain.

Daftar Pustaka

Calhoun, C. (1983). Industrialization and Social Radicalism : British and French Workers'

Movement and The Mid-Nineteenth-Century Crises. Theory and Society, Vol 12, No. 4, 485-

504.

deMeritt, J. H. (2016, October 1). The Strategic Use of State Repression and Political Violence.

Contentious Politics and Political Violence, pp. 1-23.

Sjoqvist, S. (2014). On Radicalism : A Study of Political Methods in the Shadow Land Between

Activism and Terrorism. Uppsala: Uppsala University.

Verardo, E. (2016). Political Radicalism : A Continuing Challange to Democracy. New Haven:

Yale University.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 12

Konten Pencerdasan Terkait Student Loan

“Sistem pendidikan yang diserahkan kepada pasar”

Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019

Student Loan

Reformasi 1998, adalah sebuah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, pada momen ini

Indonesia memulai langkah pertamanya dalam memasuki periode demokrasi dengan

perpolitikan yang merdeka dan liberal. Reformasi 1998 tentu tidak bisa dilepaskan dari

pergerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai motor penggerak reformasi yang menggulingkan

pemerintahan Orde baru adalah fakta yang sudah umum diketahui di Indonesia.

Dengan ini, sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai buah dari

pendidikan dapat membawa atau memantik perubahan-perubahan besar bagi negara

Indonesia sendiri. Oleh karena itu, di momen 20 tahun reformasi ini, sudah sepantasnya kita

menengok kembali kabar sistem Pendidikan yang mencetak calon-calon pemberi perubahan

tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018 mengompilasi

berbagai kajian mengenai pendidikan dari BEM KM UGM, BEM KM UNY, BEM UNSOED, dan

Kabinet KM ITB sendiri untuk membuat sebuah catatan refleksi sistem pendidikan yang

ditinjau berdasarkan kondisi penyelengaraan pendidikan tinggi serta pendidikan dasar dan

menegah.

Untuk Pendidikan tinggi, topik yang menjadi sorotan adalah mengenai student loan

yang yang menimbulkan polemik akan keberadaan negara dalam menjamin Pendidikan

terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan penerapan student loan sendiri yang jika

dianalisis dampaknya dapat berpengaruh besar untuk Indonesia itu sendiri dan butuh

persiapan dan kerja sama yang cukup matang oleh para penyelenggaranya. Sementara itu,

untuk pendidikan dasar dan menengah, topik yang menjadi sorotan ada tiga, yakni : 20%

Anggaran untuk Pendidikan, Kondisi Guru Saat ini, dan UU wajib belajar 12 tahun.

Student Loan dalam Perspektif Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

tercantum kewajiban-kewajiban Pemerintah Negara Indonesia yang salah satunya adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Pasal 31 UUD Negara Kesatuan Republik

Indonesia ayat 1 berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu,

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 13

dalam Pasal 28C UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat 1 berbunyi ”Setiap orang

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dari hal

tersebut, jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban terhadap rakyatnya untuk menyediakan

pendidikan yang baik dan layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan Kemenristekdikti, perguran tinggi memiliki tanggung jawab sosial

pendidikan tinggi yang salah satunya universitas baik negeri maupun swasta tidak sungkan

menerima mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Apalagi pemerintah telah

mewajibkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan semua perguruan tinggi negeri wajib

menerima 20% mahasiswa tidak mampu dari total mahasiswa yang diterimanya.

Kewajiban pemerintah dan perguruan tinggi yang telah disebutkan diatas kemudian

juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal

76 ayat (1) yang menekankan bahwasannya pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan

tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Apabila

pemenuhan hak tersebut dialihkan kepada selain dari pihak-pihak yang disebutkan dengan

tegas oleh undang-undang (misal bank), maka sudah sangat jelas terjadi pengingkaran

terhadap kewajiban, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, pada undang – undang dan pasal yang sama ayat 2, diberikan beberapa

bentuk pilihan metode pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan oleh pihak-pihak yang

bertanggung jawab. Pilihan metode yang dimaksud adalah berupa beasiswa kepada

mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, pinjaman dana tanpa

bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa sebenarnya Undang-Undang ini tidak menutup kesempatan bagi

pemerintah untuk melakukan pinjaman dana kepada peserta didik. Namun, pada frasa

selanjutnya terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme peminjaman dana

tersebut, yakni tanpa bunga dan wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Pada akhirnya, penerapan student loan bermasalah dengan poin “tanpa bunga” pada syarat

tersebut karena sistem pendanaan yang diberikan kepada bank.

Usaha Pemerintah Menurunkan Suku Bunga Hingga 0%

Untuk mengatasi permasalahan frasa “tanpa bunga” seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, pemerintah mengaku masih mengkaji rencana mekanisme student loan agar

bunga yang diberikan dalam setiap peminjaman yang masih berada dalam kisaran 6 % bisa

menjadi 0 %. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sulaiman

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 14

Arif Arianto menyatakan bahwa penerapan bunga 0 % pada kredit Pendidikan adalah hal yang

tidak mungkin. Menurutnya, program kredit pendidikan saat ini berbeda dengan KMI dahulu

yang sumber dananya yang berasal murni dari cadangan negara sementara untuk kredit

pendidikan berasal dari dana pihak ketiga bank. Sementara itu, menurut Direktur Penelitian

Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, bunga untuk student loan

memang idealnya 0% tanpa agunan, namun untuk meminimalkan risiko kredit (pembahasan

lebih lanjut berada di pembahasan implikasi penerapan student loan) perlu ada sistem

penjaminan yang tepat dari pemerintah, serta sistem seleksi dan monitoring yang memadai

bagi para penerima kredit. Dengan demikian, pemerintah perlu juga mengalokasikan

anggaran untuk sistem penjaminan kredit pendidikan.

Student Loan dalam Perspektif Ekonomi dan Kesiapan Indonesia

Penerapan Student Loan dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif jika

ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Salah satu dampak positif adalah peningkatan kualitas

SDM masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikeluarkan oleh University

of Pensylvania yang menyatakan bahwa pemberlakuan kredit pendidikan di negara

berkembang dapat membantu meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan tingkat

partisipasi pendidikan tinggi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menargetkan dengan adanya

kebijakan student loan ini masyarakat Indonesia mampu menggeser aktivitas kreditnya dari

konsumtif untuk keperluan produktif seperti pendidikan.

Namun, penerapan student loan juga memiliki risiko yang nilainya, menurut Direktur

Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, bergantung

pada sejumlah faktor, terutama kepastian peminjam student loan mendapatkan pekerjaan

setelah lulus yang memengaruhi kemampuan peminjam dalam pengembalian dana. Untuk itu,

adanya program kredit pendidikan perlu dibarengi dengan evaluasi kurikulum pendidikan

tinggi sehingga para lulusan perguruan tinggi benar-benar siap kerja setelah lulus dan

memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu

memperhatikan jumlah pengangguran terbuka yang masih tinggi. Berikut adalah data yang

terdapat di BPS terkait tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan pada tiga tahun terakhir.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 15

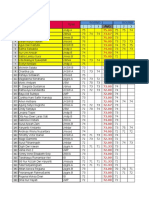

Tabel 1 Perbandingan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dengan Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka Menurut

Pendidikan Tertinggi yang

Pendidikan Tertinggi

Ditamatkan (Orang)

Yang Ditamatkan +

Total

2015 2016 2017

Tidak/belum pernah

55554 59346 62984

sekolah

Tidak/belum tamat SD 371542 384069 404435

SD 1004961 1035731 904561

SLTP 1373919 1294483 1274417

SLTA Umum/SMU 2280029 1950626 1910829

SLTA Kejuruan/SMK 1569690 1520549 1621402

Akademi/Diploma 251541 219736 242937

Universitas 653586 567235 618758

Total 7560822 7031775 7040323

Jika dilihat berdasarkan data BPS diatas, tingkat pengangguran dalam tiga tahun

terakhir terbilang tinggi. Terutama pada data terakhir pada tahun 2017 untuk lulusan diploma

tingkat pengangguran mencapai 3.4507% dari total jumlah pengangguran. Sedangkan untuk

lulusan universitas, tingkat pengangguran bulan mencapai 8.7888%. Angka pengangguran

baik untuk lulusan diploma ataupun universitas terbilang tinggi.

Jika skema student loan tetap dilakukan dalam kondisi pengangguran sarjana/diploma

yang masih tinggi, maka kemungkinan ketidaksanggupan membayar peminjam sebagai

peminjam akan sangat tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan bayar kredit dan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 16

Kemudian, hal yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah permasalahan biaya kuliah.

Tujuan diadakannya student loan ini adalah agar mahasiswa yang kesulitan dalam

permasalahan biaya kuliah dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun berdasarkan

hipotesis milik Melo dan Zarruk dari University of Pennsylvania, kebijakan student loan dapat

mempengaruhi penetapan biaya kuliah dalam arah yang kurang mendukung tujuan tersebut

di waktu yang akan datang (kenaikan biaya kuliah). Hipotesis tersebut mengatakan bahwa

pola awal dari kredit pendidikan adalah permintaan (demand) yang semakin tinggi terhadap

pendidikan tinggi. Pola kedua adalah biaya kuliah yang secara perlahan naik mengikuti

permintaan. Pola terakhir adalah munculnya institusi-institusi pendidikan baru yang lebih

banyak dengan pola yang sama.

Selain itu, riset Albrecht dan Ziderman pada tahun 1991 terkait review program

pendidikan di 24 negara, baik di negara maju dan berkembang juga perlu menjadi bahan

pertimbangan dalam kebijakan penerapan student loan. Berdasarkan hasil risetnya, negara

maju pada umumnya mampu mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman

pemerintah ke pasar keuangan dengan beban bunga kepada mahasiswa sebagai biaya

operasional karena biaya modal yang terbilang rendah namun biaya manusia terbilang tinggi.

Sedangkan untuk negara berkembang justru sebaliknya dimana pada umumnya belum

memiliki sistem administrasi pajak yang baik, kependudukan dan penegakan hukum yang

kurang memadai, mahalnya biaya modal namun biaya manusia yang murah, yang

mengakibatkan tingkat gagal bayar atas utang pendidikan terbilang tinggi. Penelitian lain

terkait student loan yang tidak cocok untuk negara berkembang salah satunya data yang

ditunjukkan oleh Chapman dan Lounkaew menunjukkan perbandingan tingkat gagal bayar 4

negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Thailand, dan Malaysia, yang menunjukkan persentase

14,7%, 13%, 53% dan 49%. Mereka menyatakan perbedaan yang tinggi pada gagal bayar

antara negara maju dan berkembang terletak pada rendahnya pendapatan manusia dan

sistem administrasi yang buruk.

Repayment Ratio dan Skema Perhitungan

Berdasarkan working paper yang berjudul “Student loans repayment and recovery:

international comparisons” milik Adrian Ziderman dan Hua Shen yang dilakukan tahun 2008

repayment ratio Indonesia pada tahun tersebut sebesar 27.56% yang artinya mahasiswa yang

mampu melunaskan hutang pendidikannya hanya sebesar 27.56% dari total nominal hutang

yang mampu dibayar kembali ke peminjam. Sedangkan untuk sisanya atau sekitar 72.44%

menjadi beban keuangan negara karena peminjam tidak mampu melunaskan sisa hutangnya.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 17

Tabel 2 Hidden Grant and Repayment Ratios, Selected Countries

Jika dilakukan asumsi uang kuliah yang dibutuhkan sekitar 8 juta rupiah persemester,

dikalikan 8 semester maka kurang lebih dibutuhkan pinjaman sekitar 64 juta rupiah. Pinjaman

tersebut belum termasuk kebutuhan makan, transportasi, tempat tinggal, dan lain-lain. Saat

ini, Bank BTN telah melakukan peluncuran dana kredit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

hingga 200 juta rupiah dengan bunga 6.5% flat selama lima tahun. Jika diasumsikan peminjam

melakukan kredit pendidikan bunga bank dilakukan di Bank BTN maka, contoh perhitunganya:

Pokok pinjaman: Rp. 64.000.000 Bunga pertahun/perlima tahun: 1.3%/6.5% Tenor

Pinjaman: 60 bulan Bunga perlima tahun: 6.5% X Rp. 64.000.000 = Rp. 4.160.000 Total

pengembalian: Rp. 68.160.000 Angsuran Perbulan; Rp. 68.160.000/60 = RP. 1.136.000

Dari skema perhitungan diatas, angsuran perbulan yang harus dibayarkan peminjam

terhitung Rp. 1.136.000. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2016 terkait rata-rata upah

pegawai yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya adalah sebagai

berikut:

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 18

Tabel 3 Perbandingan rata-rata gaji dan pendidikan tertinggi

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan

Pendidikan Tertinggi Utama (Rupiah)

- UB

Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis

2016

Februari Agustus

Tidak/belum pernah

- Rp400,000

sekolah

Tidak/belum tamat SD Rp610,876 Rp2,052,972

Sekolah Dasar Rp1,466,192 Rp1,394,592

Sekolah Menengah

Rp1,367,792 Rp1,421,082

Pertama

Sekolah Menengah

Rp1,635,401 Rp1,698,891

Atas (Umum)

Sekolah Menengah

Rp2,184,118 Rp2,629,860

Atas (Kejuruan)

Diploma

Rp2,641,067 Rp2,945,882

I/II/III/Akademi

Universitas Rp3,299,446 Rp3,652,015

Rata-Rata Rp2,847,016 Rp3,199,062

Jika dilihat dari data BPS, untuk lulusan diploma dan universitas dengan masing-

masing gaji rata-rata pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp.2.945.882 dan Rp.3.652.015, dengan

kewajibannya untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.136.000, maka sisa uang yang dimiliki

setelah membayar pinjaman sebesar Rp. 1.809.882 untuk lulusan diploma dan Rp. 2.516.015

untuk lulusan universitas.

Asumsikan dengan sisa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup

perbulan di daerah perkotaan contohnya saja di DKI Jakarta berdasarkan hasil survey oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sepanjang

tahun 2017 sebesar Rp.3.149.631. Jika dihitung dengan sisa uang yang masih ada setelah

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 19

membayar kredit pendidikan maka untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta saja

sudah tidak cukup, tentunya kebutuhan biaya hidup layak di kota besar lain khususnya

wilayah JABODETABEK tidak akan berbeda jauh dengan Jakarta. Di sisi lain, apabila peminjam

memiliki kemampuan secara finansial untuk melunasi utangnya, ini tidak semerta-merta

menjadi sebuah kabar baik. Secara tidak langsung, penghasilan peminjam yang lulus kuliah

sebagian besar akan digunakan untuk melunasi utang-utang mereka, sehingga tingkat

konsumsi rumah tangga keluarga (C) akan menurun. Hal ini menyebabkan, tingkat pendapatan

domestik bruto (Y) yang menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi pun akan menurun

pula, ceteris paribus.

Jika angsuran kredit pendidikan tidak mempengaruhi konsumsi, hal tersebut akan

mempengaruhi komponen pendukung rumah tangga lainnya, yaitu tabungan (S). Jika

kemampuan menabung masyarakat menurun, uang yang tersedia untuk investasi akan

berkurang (persamaan ekonomi dimana Saving = Investment, dengan asumsi current account

konstan). Berkurangnya investasi juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pernah dicoba tetapi gagal

Student loan sendiri sebenarnya pernah diberlakukan oleh perbankan di Indonesia

dahulu. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menceritakan

pengalamannya dahulu yang sempat menikmati student loan di Indonesia. Saat menjadi

mahasiswa tahun 1985, ia menggunakan kredit mahasiswa Inoensia dari Bank Negara

Indonesia (BNI) untuk membantu membiayai pendidikan tingkat akhirnya. Pada saat itu, Ia

mengatakan tidak ada bunga saat pelunasannya, kredit harus dilunasi setelah bekerja selama

dua hingga tiga tahun, namun pada akhirnya program student loan ini terhenti karena banyak

mahasiswa yang tidak mampu membayar pinjaman. Skema yang dilakukan saat itu, apabila

mahasiswa tidak mampu membayar kredit pinjaman maka ijazahnya akan ditahan.

Kenyataannya pada waktu itu, skema penahanan ijazah ini tidak efektif karena pada saat itu

ijazah asli tidak terlalu diperlukan selama mahasiswa memiliki fotokopi ijazah dengan legalisir

yang sah.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti, Thailand dan Malaysia yang

memiliki sistem administrasi dengan tingkat GDP yang lebih tinggi dari Indonesia, memiliki

bunga modal yang lebih rendah dan pendapatan manusia yang kebih tinggi memiliki rasio

gagal bayar 53% dan 49%. Maka jika hal ini diterapkan di Indonesia, akan ada kemungkinan

rasio gagal bayar yang timbul melebihi rasio gagal bayar Malaysia dan Thailand sehingga

pemerintah harus bersiap untuk mengeluarkan dana yang sangat besar dikemudian hari untuk

menalangi rasio gagal bayar ini. Sehingga dapat disimpulan bahwa, dalam jangka pendek

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 20

sistem student loan akan meringankan beban untuk APBN namun untuk jangka panjang akan

memberatkan APBN.

Konten Pencerdasan Terkait Biaya Pendidikan

“Uang Kuliah (Tak)Tunggal”

Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019

Pendidikan Berdasarkan Konstitusi

Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus

memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa: ”Setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan”. Kata “setiap” dalam pasal tersebut menyatakan

keseluruhan dari sesuatu, atau dalam hal ini merujuk pada istilah seluruh warga negara,

umumnya Warga Negara Indonesia, bukan hanya sebagian atau beberapa elemen warga

negara saja. Tidak hanya itu, komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan

tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa yang menjadi penekanan bagi kita bersama bahwa pendidikan yang terakses adalah

hal esensial bagi kita masyarakat Indonesia. Kajian ini dikurasi ulang berdasarkan tulisan yang

dilansir oleh Ignatius Rhadite11.

Lebih lanjut perwujudan konstitusi negara Indonesia dalam hal mewujudkan

pendidikan yang terjangkau tertulis dalam pasal 6 (b) UU No 12 tahun 2012 (UU Pendidikan

Tinggi) bahwa pendidikan tinggi dilandasi dengan prinsip demokratis dan tidak diskriminatif,

tentu saja kaitannya dengan setiap insan yang berhak memperoleh dan mengenyam

pendidikan tinggi tersebut. Hal ini juga ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskrimanitf

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa.”

Langkah Pemerintah untuk Mewujudkan Uang Kuliah Terjangkau

Sebelum diberlakukannya sistem Uang Kuliah Tunggal, masih segar di ingatan kita bahwa

biaya pendidikan tinggi tergolong mahal karena masih menarik uang pangkal untuk kuliah.

Namun hal tersebut berubah dengan diberlakukannya Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sistem ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang “murah” di seluruh

Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan

11

https://suarr.id/menggugat-komersialisasi-pendidikan-indonesia-pendidikan-murah-kenapa-tidak/

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 21

biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisuda, Uang Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau biaya

tambahan lainnya karena sudah dikumpulkan menjadi satu dalam UKT. Alasan

diberlakukannya UKT menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Biaya SPMA atau Uang Pangkal yang selama itu berlaku dirasa memberatkan calon

mahasiswa

2. Biaya operaional yang selama ini dibutuhkan oleh PTN dalam proses Kegiatan Belajar

Mengajar dirasa tinggi sehingga “dibebankan” ke calon mahasiswa

3. Selain adanya uang pangkal, pada setiap semesternya mahasiswa diharuskan

membayarkan biaya diluar SPP untuk biaya operasional pendidikan

4. Terbatasnya kesempatan belajar di PTN bagi calon mahasiswa dari golongan kurang

mampu dan menengah dikarenakan tingginya biaya pendidikan.

Penindaklanjutan kebijakan ini diimplementasikan dengan Peraturan Menteri nomor 55

tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kemudian

disusul dengan terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Nomor: 305/E/T/2012

tentang tarif uang kuliah dan surat nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah tunggal

yang meminta perguruan tinggi untuk:

1. Menghapus uang pangkal mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun

akademik 2013/2014.

2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru

program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Uang Pangkal menghilangkan Semangat Pendidikan Terjangkau Bagi Setiap Manusia

Uang Kuliah Tunggal menjadi sebuah harapan baru bagi setiap orang-orang di

Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara lebih terjangkau.

Namun, sejak tahun Tahun 2015 lalu, UU DIKTI beserta turunannya (Peraturan Menteri)

mengenai UKT masih menimbulkan persoalan bagi calon mahasiswa baru atau mahasiswa

umumnya. Sistem pembayaran uang kuliah tunggal yang melarang pungutan lain terhadap

mahasiswa diploma atau sarjana masih menyisakan celah.

Di dalam pasal 8 (Permenristekdikti) No. 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan

Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tiniggi Negeri menjelaskan;

“PTN dilarang memungut uang pangkal dan atau selain UKT kepada mahasiswa baru program

sarjana dan diploma”. Tapi kebijakan ini masih kontradiktif terhadap dirinya sendiri. Sebab di

dalam pasal 9 ayat 1 memberikan legitimasi bagi perguruan tinggi untuk melakukan pungutan

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 22

uang angkal atau sejenisnya kepada mahasiswa baik program diploma maupun sarjana. “PTN

dapat memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru

program sarjana dan program diploma yang terdiri atas; mahasiswa asing, mahasiswa klas

internasional, mahasiswa jalur kerjasama dan mahasiswa melalui seleksi jalur mandiri”

Celah ini menjadi sebuah pernyataan dari pemerintah melalui Permenristekdikti No. 39

tahun 2017 bahwa pemerintah membiarkan kampus memugut biaya pendidikan selain UKT.

Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 telah memasang standart gandanya. Kebijakan UKT

dianggap menjadi jaminan atas biaya pendidikan yang murah dan terjangkau bagi seluruh

mahasiswa baru dan terbebaskan dari pungutan lain, namun kenyataannya perguruan tinggi

juga masih diperbolehkan memungut biaya lain selain UKT. Maka menjadi pertanyaan bagi

kita semua, apakah pemerintah benar-benar memiliki keseriusan dalam menjamin biaya

pendidikan tinggi yang murah bagi masyarakat. Karena sejak UKT diamanatkan di dalam pasal

88 UU DIKTI untuk dijalankan, masih menuai protes di kalangan mahasiswa.

Berlanjut di tahun 2018 ini secara terang-terangan Uang Pangkal masih diberlakukan

di salah satu Universitas di Indonesia yakni di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pada awal

tahun 2018 uang pangkal mahasiswa diwajibkan untuk ditarik dalam jalur mandiri sebesar Rp

25 juta – Rp 40 juta12. Namun setelah mengalami protes dari mahasiswa, besara tersebut

berubah dari Rp 5 juta – Rp 25 juta sesuai golongan tanpa adanya pilihan 0 rupiah. Proses

penentuan besaran uang pangkal ini tidak melalui proses diskusi yang tranparan. Namun pihak

Universitas Negeri Semarang memberikan alasan bahwa pihak universitas berwenang menarik

uang pangkal karena diizinkan oleh Permenristekdikti No. 29 tahun 2017. Tanggapan terakhir

dari pihak Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa yang mengkritisi kebijakan uang

pangkal ini berbunyi demikian : ““Jika yang dituntut adalah hapus uang pangkal, maka

tuntutan ini salah sasaran karena yang mengeluarkan peraturan adalah Kemenristekdikti, kami

hanya menjalankan aturan sesuai Permenristekdikti,” 13

Benarkah Uang Kuliah benar-benar Tunggal?

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat celah dari kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang terjangkau, karena memberikan

kewenangan yang bebas kepada setiap PTN dalam memberlakukan uang pangkal. Tetapi

nyatanya celah permasalahan uang kuliah yang terjangkau berada pada penjaminan UKT itu

sendiri. Dengan adanya sistem UKT, harapannya biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang

wisuda, Uang Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau biaya tambahan lainnya karena sudah

dikumpulkan menjadi satu dalam UKT tidak perlu ditarik kepada mahasiswa lagi. Tetapi dalam

keberjalanannya PTN masih saja menarik uang pungutan kepada mahasiswa.

12

https://radarsemarang.com/2018/06/05/tolak-uang-pangkal-hingga-rp-25-juta/

13

ibid

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 23

Bahwa untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkeadilan tentu perlu dijamin

dengan terciptanya kesetaraan akses bagi setiap anak bangsa. Jangan sampai harapan biaya

kuliah tunggal bagi mahasiswa justru kian memberatkan, apalagi mengarah kepana

komersialisasi yang sering kali kurang transparan seperti kenaikan yang signifikan, penentuan

golongan baru dan sebagainya. Oleh Karena itu menjadi penting untuk menjamin adanya

kepastian hukum baik dengan meninjau kembali permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 yang

menjadi cikal bakal standar ganda pungutan dan juga membuka ruang demokratisasi kampus

yang menjamin hak-hak mahasiswa untuk ikut mengawasi arah pengembangan pendidikan

tinggi yang berkeadilan.

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 24

Kata Penutup

Pada akhirnya besar harapan kami untuk menjadi lilin-lilin kecil yang

merawat nyala semangat pendidikan yang mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagaimana yang diamanatkan para pendiri bangsa.

Buku ini kami susun bukan untuk berkata bahwa kami paling benar, tapi

kami percaya bahwa masih banyak pekerjaan kita bersama yang harus

terus kita perjuangkan, demi pendidikan berkeadilan.

Kami percaya bahwa tugas daripada pendidikan tinggi adalah untuk

menumbuhkan kemauan, menajamkan pikir, dan melembutkan hati.

Sehingga ruang-ruang kebebasan harus dijamin adanya, agar mekar

berbagai pemikiran, diskusi, dan inovasi.

Sedangkan kondisi di sentero negeri memberi kami kacamata, untuk

melihat realita lebih benderang. Pendidikan yang diidamkan masih jauh

dari cita-cita. Karena jangan sampai ada anak bangsa, yang tidak bisa

merubah hidupnya karena akses pendidikannya terhalang biaya.

Dan segala proses yang ada didalamnya, bukankah untuk mencetak

generasi yang sadar akan watak cendekia, mengenal kondisi bangsa

kemudian bergerak dan berkarya untuk kepentingan rakyat jelata.

Pantas kiranya bila kita semua bertanya, apa yang salah dengan

pendidikan tinggi kita?

Karena kampus harus bersih dari stigma untuk membangun kebebasan

berpikir dan siapa saja berhak untuk mendapat pendidikan yang layak

demi cerdasnya kehidupan bangsa.

Merdeka!

Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 25

Anda mungkin juga menyukai

- OsteoarthritisDokumen3 halamanOsteoarthritisChandra ManapaBelum ada peringkat

- Laporan Kasus Bedah Orthopedi AnastasiaDokumen23 halamanLaporan Kasus Bedah Orthopedi AnastasiaChandra ManapaBelum ada peringkat

- 2016 Genap Peng PpdsDokumen8 halaman2016 Genap Peng PpdsAdi Sakti SetionegoroBelum ada peringkat

- Kasbes Anestesi NRBDokumen27 halamanKasbes Anestesi NRBChandra ManapaBelum ada peringkat

- Alat KKD Modul 5.2Dokumen4 halamanAlat KKD Modul 5.2Chandra ManapaBelum ada peringkat

- Journal Reading MataDokumen55 halamanJournal Reading MataChandra ManapaBelum ada peringkat

- Cluster HeadacheDokumen6 halamanCluster HeadacheChandra ManapaBelum ada peringkat

- Puskesmas Salaman II Terbaru BangetDokumen56 halamanPuskesmas Salaman II Terbaru BangetChandra ManapaBelum ada peringkat

- Rencana Kerja KelompokDokumen4 halamanRencana Kerja KelompokChandra ManapaBelum ada peringkat

- Puskesmas Salaman II Terbaru BangetDokumen56 halamanPuskesmas Salaman II Terbaru BangetChandra ManapaBelum ada peringkat

- Buku Saku Sabun Cuci Piring HerbalDokumen6 halamanBuku Saku Sabun Cuci Piring HerbalChandra ManapaBelum ada peringkat

- Sword Tab AkhirDokumen15 halamanSword Tab AkhirChandra ManapaBelum ada peringkat