Chapter II PDF

Chapter II PDF

Diunggah oleh

RSUD PABAJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Chapter II PDF

Chapter II PDF

Diunggah oleh

RSUD PABAHak Cipta:

Format Tersedia

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diabetes Mellitus

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2003) dalam Soegondo

(2004), diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin

atau kedua-duanya.

Diabetes mellitus adalah sindrom yang disebabkan oleh ketidakseimbangan

antara kebutuhan dan suplai insulin. Sindrom ini ditandai oleh adanya hiperglikemia

dan berkaitan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein.

Istilah diabetes mellitus sebenarnya mencakup 4 kategori yaitu tipe 1 (insulin

dependent diabetes mellitus atau IDDM), tipe 2 (non insulin dependent diabetes

mellitus atau NIDDM), diabetes mellitus sekunder dan diabetes mellitus yang

berhubungan dengan nutrisi. Selain itu terdapat dua kategori lain tentang

abnormalitas metabolisme glukosa yaitu kerusakan toleransi glukosa (KTG) dan

diabetes mellitus gestasional (DMG) (Waspadji, 2007).

Diabetes mellitus tipe 1 mempunyai latar belakang kelainan berupa kurangnya

insulin secara absolut akibat proses autoimun, sedangkan diabetes mellitus tipe 2

mempunyai latar belakang resistensi insulin. Pada awalnya resistensi insulin belum

menyebabkan diabetes klinis. Sel beta pankreas masih dapat mengkompensasi,

Universitas Sumatera Utara

sehingga terjadi hiperinsulinemia, kadar glukosa darah masih normal atau sedikit

meningkat, selanjutnya terjadi kelelahan sel beta pankreas, baru terjadi diabetes tipe 2

yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (Waspadji, 2007).

Penderita diabetes mellitus tipe 2 mengalami penurunan sensitivitas terhadap

kadar glukosa, yang berakibat pada pembentukan kadar glukosa yang tinggi. Keadaan

ini disertai dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemak untuk meningkatkan

ambilan glukosa, sehingga mekanisme ini menyebabkan meningkatnya resistensi

insulin perifer (Perkeni, 2003).

Gejala klasik diabetes mellitus tipe 2 adalah adanya rasa haus yang

berlebihan, sering buang air kecil terutama di malam hari, dan berat badan turun

cepat, kadang-kadang ada keluhan lemah, kesemutan pada jari tangan dan kaki, cepat

lapar, gatal-gatal, penglihatan kabur, gairah seks menurun dan luka sukar sembuh

(Waspadji, 2007).

2.1.2 Epidemiologi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus tipe 2 meliputi lebih dari 90% dari semua populasi diabetes.

Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 pada bangsa kulit putih berkisar antara 3-6% dari

orang dewasa.

Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 dilaporkan lebih dari 40% adalah dewasa

dengan umur lebih dari 40 tahun, rata-rata prevalensi di Amerika Latin antara 15-41%

orang dewasa dengan umur lebih dari 45 tahun dengan gaya hidup barat dan sebesar

3% yang menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan gaya hidup setempat. Prevalensi

umur 30-64 tahun di Pasific Island of Kiribati dan Samoa barat 11-16%, dan

Universitas Sumatera Utara

Melanesians Papua New Guinea 37% (The Diabetes Preventation Program Research

Group, 2003).

Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia dilaporkan sebesar 6,15% di

Manado, Jakarta sebesar 12,8%, Jawa Barat sebesar 1,1%, dan Makasar sebesar 2,9%

(Soegondo, 2004).

Diabetes mellitus tipe 2 sangat sulit untuk ditanggulangi karena penyebab

terjadinya diabetes mellitus tipe 2 belum diketahui secara pasti, namun dari beberapa

penelitian diketahui beberapa faktor risiko yang meningkatkan kejadian diabetes

mellitus tipe 2 misalnya umur, riwayat keluarga, pola makan, obesitas, aktifitas fisik,

hiperlipidemia dan hipertensi (Rimbawan, 2004).

a. Agent (Bibit Penyakit)

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh

masuknya agent tertentu dari luar tubuh penderita, melainkan karena disebabkan

oleh faktor individu itu sendiri. Beberapa teori tentang penyebab diabetes

mellitus tipe 2 telah diajukan tetapi belum ditemukan hasil yang memuaskan.

b. Host (Penjamu)

Beberapa pendapat menyebutkan adanya hubungan faktor individu yang

berpengaruh terhadap terjadinya diabetes mellitus tipe 2, antara lain umur,

hipertensi, obesitas, riwayat keluarga (Turtle, 1999).

1. Umur

Penelitian yang dilakukan CDC (Centre Disease Control and Preventation) di

Atlanta dari suatu survey epidemiologi bahwa prevalensi penderita diabetes

Universitas Sumatera Utara

mellitus diderita dewasa berumur 18 tahun sebesar 20% jika ada faktor riwayat

keluarga. Prevalensi diabetes mellitus pada umur 40 tahun meningkat menjadi

40%. Berdasarkan Perkeni (2003) DM diderita usia lebih dari 45 tahun, dan

semakin tingginya usia harapan hidup maka kemungkinan akan menderita

diabetes.

2. Hipertensi

Penelitian di Hongkong China (1997) oleh Chan, dilaporkan bahwa prevalensi

hipertensi meningkat dari kurang 5% pada orang normal menjadi 15-25% dengan

intoleransi glukosa. Hipertensi menyebabkan resistensi insulin, dislipidemia,

meningkatnya albuminuria dan pencatatan tekanan darah selama 24 jam dengan

orang yang menderita diabetes mellitus.

3. Obesitas

Obesitas adalah faktor risiko utama untuk diabetes mellitus. Berat badan yang

lebih dapat membuat dan menggunakan hormon insulin dengan baik. Diabetes

Program Prevention (DPP) menunjukkan bahwa berkurangnya berat badan dapat

membantu mengurangi risiko peningkatan diabetes mellitus karena hal itu akan

membantu hormon insulin yang digunakan oleh tubuh lebih efektif. Orang-orang

yang berat badannya turun antara 5-7% akan mengurangi risiko terkena diabetes

mellitus sebesar 58%.

Moore, et.al (2003) menunjukkan bahwa penurunan berat badan 3,7 – 6,8 kg

pada individu yang berusia 30-50 tahun mengurangi risiko diabetes mellitus

sebesar 33% dibandingkan dengan berat badan yang tetap gemuk. Hal ini

Universitas Sumatera Utara

menunjukkan faktor risiko obesitas merupakan faktor utama untuk terjadinya

penyakit diabetes mellitus.

4. Riwayat Keluarga

Pada banyak keluarga dan studi kembar, komponen yang besar dari faktor

genetik pada etiologi diabetes mellitus. Rata-rata penderita diabetes mellitus

dengan kembar monozygot sebesar 70-80%, kembar dizygot sebesar 10-20%.

Hal yang menarik tentang diabetes mellitus dari beberapa studi menunjukkan

bahwa ibu kandung yang menderita diabetes mellitus lebih menurunkan kepada

anak dari pada bapaknya yang menderita diabetes mellitus (The Diabetes

preventation Research Group, 2003).

c. Environment (Lingkungan)

Faktor lingkungan merupakan salah satu pemicu timbulnya diabetes mellitus.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah gaya hidup (lifestyle) yang terdiri

dari pola makan dan aktifitas fisik. Kedua faktor ini sangat berperan

menyebabkan tingginya kasus diabetes mellitus.

1. Pola Makan

Diet merupakan salah satu determinan penting penyebab obesitas dan

banyak hal penting dalam perkembangan diabetes mellitus. Suatu studi

historical menunjukkan diabetes mellitus diantara orang-orang yang terpapar

dengan makanan yang kurang dan makanan yang lebih pada populasi yang

banyak di Nauruans, dengan masukan kalori yang tinggi dan tingkat obesitas

Universitas Sumatera Utara

yang tinggi, mendukung hubungan yang signifikan untuk terjadinya diabetes

mellitus.

Heather, et.al., (2001) menunjukkan bahwa karbohidrat yang berbeda

akan memberikan efek berbeda pada kadar glukosa darah dan respon insulin,

walaupun diberikan dalam jumlah sama. Jumlah karbohidrat bukan dasar yang

cukup untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Hasil penelitian bahwa

pangan dengan Index Glicemi rendah dapat memperbaiki pengendalian

metabolik pada penderita diabetes mellitus (Rimbawan, 2004).

2. Aktifitas Fisik

Penelitian yang dilakukan di USA pada 21.217 dokter selama lima

tahun menemukan bahwa kasus diabetes mellitus lebih tinggi pada kelompok

yang melakukan latihan jasmani kurang dari satu kali perminggu

dibandingkan dengan kelompok yang melakukan latihan jasmani lima kali

perminggu. Penelitian lain yang dilakukan selama delapan tahun pada 87.353

perawat wanita yang melakukan latihan jasmani ditemukan penurunan risiko

diabetes mellitus (The Diabetes preventation Research Group, 2003).

2.1.3 Patofisiologi dan Riwayat Alamiah Diabetes Mellitus Tipe 2

Glukosa yang diserap dari usus ke pembuluh darah dan diedarkan keseluruh

tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ dalam tubuh sebagai bahan bakar, supaya

dapat berfungsi glukosa harus masuk kedalam sel untuk di metabolisme yang

menghasilkan energi. Dalam proses metabolisme insulin memegang peranan sangat

Universitas Sumatera Utara

penting untuk memasukkan glukosa kedalam sel. Insulin adalah suatu zat atau

hormon yang dikeluarkan oleh sel beta pankreas.

Pada diabetes mellitus tipe 2 jumlah insulin normal, malah bisa lebih dari

normal tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel berkurang.

Glukosa yang masuk kedalam sel sedikit, maka sel akan kekurangan bahan bakar

(glukosa) dan glukosa dalam pembuluh darah meningkat. Berbeda dengan diabetes

mellitus tipe 1, pada awalnya diabetes mellitus tipe 2 disamping kadar glukosa darah

tinggi, juga kadar insulin tinggi atau normal, hal ini disebut dengan resistensi insulin.

Penyebab resistensi insulin tidak begitu jelas, tetapi ada faktor-faktor yang berperan

seperti obesitas, diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat, kurang aktifitas fisik dan

faktor keturunan.

Secara alamiah diabetes mellitus tipe 2 berawal dari beberapa kombinasi

herediter dan faktor lingkungan menuju ke keadaan diabetes mellitus tipe 2 yang

menetap. Munculnya diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi pada awal usia 18 tahun

atau lebih (Soegondo, 2004).

2.2 Komunikasi Petugas Pelayanan Informasi Obat (PIO)

2.2.1 Defenisi Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin Communicare atau Communis yang

berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang

lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut

menjadi miliknya.

Universitas Sumatera Utara

Secara terminologis, menurut Nueman (2000) komunikasi diartikan sebagai

pemberitahuan sesuatu (pesan) dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan

suatu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain.

Dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan/ide; ada yang

menerima atau mendengarkan pesan; ada pesan itu sendiri; ada media dan tentu ada

respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang

disampaikan.

Menurut William (2004) dalam Yudistira (2009) manfaat yang dapat

diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif diantaranya adalah :

1. Tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas

sesuai dengan yang dimaksudkan.

2. Adanya kesepahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu

permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi.

3. Menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan atau

komunitas.

Adapun unsur-unsur dalam komunikasi menurut Green (2000) antara lain :

1. Komunikator : pengirim (sender) yang mengirim pesan kepada komunikan

dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam

komunikasi karena merupakan awal (sumber) terjadinya suatu komunikasi

2. Komunikan : penerima (receiver) yang menerima pesan dari komunikator,

kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya memberi respon.

Universitas Sumatera Utara

3. Media : saluran (chanel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai

sarana berkomunikasi. Berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya

berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain

sebagainya.

4. Pesan : isi komunikasi berupa pesan (message) yang disampaikan oleh

komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan

sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi

5. Tanggapan : merupakan dampak (effect) komunikasi sebagai respon atas

penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik (feed back)

atau tindakan sesuai pesan yang diterima.

Hewitt (2001) dalam Liliweri (2007), menjabarkan proses komunikasi secara

spesifik yaitu :

1. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu

2. Mempengaruhi perilaku seseorang

3. Mengungkapkan perasaan

4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain

5. Berhubungan dengan orang lain

6. Menyelesaikan sebuah masalah

7. Mencapai sebuah tujuan

8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik

9. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain

Universitas Sumatera Utara

Berikut ini diagram proses komunikasi menurut Liliweri (2007), terlihat pada

Gambar 2.1 :

Gangguan Gangguan

Balikan

Pengirim Penerima

pesan pesan

Simbol/Isyarat

Media (Saluran) Mengartikan

Kode/Pesan

Diagram 1 : Proses Komunikasi (Liliweri, 2007)

1. Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada

seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan

sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan

disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal

(dilakukan secara langsung melalui tanya jawab, wawancara, sharing) atau

non verbal (melalui media poster, gambar, leaflet dan lainnya) dan pesan akan

lebih efektif (dapat lebih mudah diserap oleh penerima pesan) bila diorganisir

secara baik dan jelas melalui teknik dan metode yang dapat disesuaikan

dengan situasi dan kondisi audience (lingkungan tempat si penerima pesan

berada).

Materi pesan dapat berupa :

Universitas Sumatera Utara

a. Informasi

b. Ajakan

c. Rencana kerja

d. Pertanyaan dan sebagainya.

2. Simbol/isyarat

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya

dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya pengirim pesan menyampaikan

pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan (tangan,kepala,mata,

dan bagian muka lainnya). Tujuan penyampaian pesan adalah untuk

mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah

tertentu.

3. Media/penghubung

Adalah alat untuk penyampaian pesan seperti : TV, radio, surat kabar, papan

pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi

oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dsb.

4. Mengartikan kode/isyarat

Setelah pesan diterima melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) maka

sipenerima pesan harus dapat mengartikan simbol/kode dari pesan tersebut,

sehingga dapat dimengerti/dipahaminya.

Universitas Sumatera Utara

5. Penerima pesan

Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari sipengirim

meskipun dalam bentuk kode/isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang

dimaksud oleh pengirim

6. Balikan (feedback)

Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari sipenerima pesan

dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tanpa balikan seorang pengirim

pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini

penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima

dengan pemahaman yang benar dan tepat. Balikan dapat disampaikan oleh

penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Balikan yang

disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan balikan

langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan sekaligus

merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak balikan yang

diberikan oleh orang lain didapat dari pengamatan pemberi balikan terhadap

perilaku maupun ucapan penerima pesan. Pemberi balikan menggambarkan

perilaku penerima pesan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. Balikan

bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan

pertimbangan dan membant menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan

diantara komunikan, juga balikan dapat memperjelas persepsi.

Universitas Sumatera Utara

7. Gangguan

Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi akan tetapi

mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap situasi

hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang

merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah

menafsirkan pesan yang diterimanya.

2.2.2 Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Informasi obat adalah setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan secara

ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi dan penggunaan

terapi dari obat. Informasi obat mencakup nama kimia, struktur kimia, identifikasi,

indikasi diagnostik atau indikasi terapi, ketersediaan hayati, bioekivalen, toksisitas,

mekanisme kerja, waktu mulai bekerja dan durasi obat, dosis dan jadwal pemberian,

dosis yang direkomendasikan, konsumsi, absorpsi, metabolisme, detoksifikasi,

ekskresi, efek samping, reaksi merugikan, kontraindikasi, interaksi, harga,

keuntungan, tanda, gejala, dan pengobatan toksisitas, efikasi klinik, data komparatif,

data klinik, data penggunaan obat, dan setiap informasi lain yang berguna dalam

diagnosis, dan pengobatan pasien dengan obat (Siregar,2004).

Menurut Santoso (1997), Informasi Obat adalah keterangan mengenai obat,

terutama yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengobatan (terapi) yang tepat,

rasional, efisien dan aman dalam penggunaannya. Informasi yang diperlukan oleh

pasien, paling tidak mencakup dua hal yaitu : (1) Informasi mengenai jenis

penyakitnya dan pengobatannya, dan (2) Informasi mengenai obat yang diberikan

Universitas Sumatera Utara

padanya. Adapun hal-hal yang perlu diinformasikan kepada konsumen kesehatan

(pasien) terkait penggunaan obat antara lain : (a) Nama obat ( merek dagang ) dan

kegunaannya, (b) Tujuan dan manfaat terapi, (c) Cara penyediaan obatnya, (d) Dosis,

bentuk obat, rute pemberian dan lama pemberian, (e) Efek samping, interaksi dan aksi

obat, (f) Pantangan selama penggunaan obat, (g) Cara Penyimpanan obat, (h)

Informasi pengulangan obat, (i) Interaksi dan kontraindikasi, (j) Cara monitoring

terapi atau keberhasilan tercapai, (k) Tindakan terhadap persediaan obat yang tersisa

padahal sakit sudah dirasakan sembuh, (l) Tindakan apabila terjadi kesalahan dosis

maupun kesalahan makan obat, (m) Tindakan pencegahan dari jangkauan anak kecil.

Menurut SK Menkes RI No. 1197/MENKES/SK/X/2004, Pelayanan

Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker

untuk memberi informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter,

apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.

Menurut Depkes RI (2004) kegiatan PIO meliputi : (1) Memberikan dan

menyebarkan informasi kepada pasien secara aktif dan pasif, (2) Menjawab

pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap

muka, dan (3) Membuat bulletin, leaflet, dan label obat.

Menurut SK Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI No.

HK.01.DJ.II.093 tahun 2004 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Obat di Rumah

Sakit, tersedianya pedoman dalam rangka pelayanan informasi obat yang bermutu

dan berkesinambungan dalam rangka mendukung upaya penggunaan obat yang

Universitas Sumatera Utara

rasional di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan upaya penyediaan dan pemberian

informasi yang meliputi :

1. Lengkap, yaitu dapat memenuhi kebutuhan semua pihak sesuai dengan

lingkungan masing-masing rumah sakit.

2. Memiliki data cost effective obat, informasi yang diberikan terkaji dan tidak bias

komersial.

3. Disediakan secara berkelanjutan oleh institusi yang melembaga.

4. Disajikan selalu baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kefarmasian dan kesehatan.

Widayati dan Zairina (1996) menyatakan Apoteker merupakan tenaga ahli

dalam memberikan informasi tentang obat, baik kepada pasien maupun tenaga

kesehatan lain, dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi

tersebut. Apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasien memahami tujuan dari

pengobatan dan ketepatan penggunaannya, untuk itu apoteker perlu mengembangkan

tampilan dalam menyampaikan informasi agar pasien dapat mematuhinya. Pengertian

dan kerjasama pasien terhadap peraturan obat yang telah diresepkan merupakan

syarat penting untuk mencapai terapi yang efektif.

Juliantini dan Widayati (1996) menyatakan dalam memberikan PIO,

diperlukan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Permintaan Informasi Obat, meliputi : (a) mencatat data permintaan informasi, dan

(b) mengkategorikan permasalahan, antara lain : (1) aspek farmasetika (identifikasi

obat, perhitungan farmasi, stabilitas, dan toksisitas obat) (2)ketersediaan obat, (3)

Universitas Sumatera Utara

harga obat, (4) efek samping obat, (5) dosis obat, (6) interaksi obat, (7)

Farmakokinetik, (8) Farmakodinamik, (9) aspek farmakoterapi, dan (10)

keracunan.

2. Mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan, meliputi : (a)

menanyakan lebih dalam tentang karakteristik pasien, dan (b) menanyakan tentang

informasi yang diperoleh pasien sebelumnya.

3. Penelusuran sumber data, meliputi : (a) Dimulai dari rujukan umum (b) Disusul

dengan rujukan sekunder (c) Bila perlu diteruskan dengan rujukan primer.

4. Formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan, meliputi : (a) Jawaban harus

jelas, lengkap dan benar, (b) Jawaban dapat dicari kembali pada rujukan asal, dan

(c) Tidak boleh memasukkan pendapat pribadi.

5. Pemantauan dan Tindak Lanjut, yakni menanyakan kembali kepada penanya

manfaat informasi yang telah diberikan baik lisan maupun tertulis.

Langkah-langkah sistematis tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut ini :

Universitas Sumatera Utara

Penanya

PIO

Isi Formulir

Klasifikasi

Penanya

Pertanyaan

Umpan

Informasi latar balik

belakang

Kumpulan data dan

evaluasi data

Formulir jawaban

Dokumentasi

Komunikasi

Gambar 2.2. Alur menjawab pertanyaan dalam pelayanan informasi obat

Sumber : Juliantini dan Widayati, 1996.

Universitas Sumatera Utara

Gambar 2.2. Dapat dijelaskan bahwa penanya berada di ruang PIO, petugas

mengisi formulir mengenai klasifikasi, nama penanya dan pertanyaan yang

ditanyakan, setelah itu petugas menanyakan tentang informasi latar belakang penyakit

mulai muncul, petugas melakukan penelusuran sumber data dengan mengumpulkan

data yang ada kemudian data dievaluasi. Formulir jawaban didokumentasikan oleh

petugas lalu kemudian dikomunikasikan kepada penanya. Informasi yang

dikomunikasikan petugas kepada penanya akan menimbulkan umpan balik atau

respon penanya.

Menurut Depkes RI (2004), tujuan PIO adalah : (1) menyediakan informasi

mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit, (2)

menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan

dengan obat, terutama bagi panitia/Komite Farmasi dan Terapi (KFT), (3)

meningkatkan profesionalisme Apoteker, dan (4) menunjang terapi obat yang

rasional.

Siregar (2004) menyatakan sasaran informasi obat adalah orang, lembaga,

kelompok orang, kepanitian, dan penerima informasi obat tersebut, seperti tertera di

bawah ini :

1. Dokter, dalam proses penggunaan obat, pada tahap penetapan pilihan obat serta

regimennya untuk seorang pasien tertentu, dokter memerlukan informasi dari

apoteker agar ia dapat membuat keputusan yang rasional, yang bertujuan untuk :

(a) Menetapkan sasaran terapi dan titik akhir dari terapi obat, (b) Pemilihan zat

aktif terapi yang paling tepat untuk terapi obat yang bergantung pada variabel

Universitas Sumatera Utara

penderita dan zat aktif, (c) Penulisan regimen obat yang paling tepat, (d)

Pemantauan efek dari terapi obat didasarkan pada indeks dari efek, dan (e)

Pemilihan metode untuk pemberian obat. Dokter harus dibuat waspada terhadap

efek samping yang mungkin timbul, sifat distribusi obat dalam tubuh, dan efek

obat pada metabolisme. Dokter juga harus diberi informasi tentang stabilitas

suatu sediaan obat dan harga obat.

2. Perawat, dalam tahap penyampaian atau distribusi obat kepada perawat dalam

rangkaian proses penggunaan obat, apoteker memberikan informasi obat tentang

berbagai aspek obat pasien tertentu, terutama tentang pemberian obat. Sebagai

contoh tentang kompatibilitas atau inkompatibilitas tiga obat parenteral yang

perlu diberikan pada waktu yang sama kepada pasien dengan hanya satu

pembuluh (pipa) intravena. Perawat adalah juga profesional kesehatan yang

paling banyak berhubungan dengan pasien. Oleh karena itu, perawatlah pada

umumnya yang pertama mengamati reaksi obat merugikan atau mendengar

keluhan mereka. Apoteker harus siap berfungsi sebagai sumber utama informasi

obat bagi perawat. Berbagai hal yang dipertanyakan oleh perawat misalnya bahan

pengencer suatu rekonstitusi sediaan obat, gejala efek samping, kecepatan

timbulnya gejala efek samping dan penanganan/tindakan jika terjadi efek

samping.

3. Pasien, dalam tahap pemantauan efek obat serta tahap edukasi dan konseling

dalam rangkaian proses penggunaan obat, apoteker secara aktif memberikan

informasi kepada pasien.

Universitas Sumatera Utara

4. Tenaga Farmasi, agar apoteker mampu menjawab pertanyaan sendiri dan

bertindak sebagai sumber utama dari informasi obat bagi professional kesehatan

lain, tenaga farmasi harus mempunyai akses kepustakaan sebagai acuan yang

memadai dan pengetahuan tentang sumber alternatif dari informasi obat.

5. Pihak lain, seperti manajemen, tim/kepanitiaan klinik, dan lain-lain yang

berguna dalam penyusunan kebijakan – kebijakan di Rumah Sakit.

Menurut Rantucci (2007), PIO dengan berbagai macam bentuknya,

membawa dampak yang positif baik bagi apoteker maupun bagi pasien yang

bersangkutan. Bagi Apoteker PIO memberi manfaat berupa : (1) legal protection,

karena sudah melakukan kewajiban profesi Apoteker yang diatur oleh undang-

undang, (2) pemilihan status keprofesian, dimana keberadaan Apoteker akan lebih

diakui oleh masyarakat, (3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Apoteker

sehingga dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmonis antara Apoteker dengan

pasien, (4) meningkatkan pendapatan, karena tambahan pelayanan yang diberikan

berupa informasi obat, sehingga menjaga kepuasan pasien, dan (5) peningkatan

kepuasan kerja (job satisfaction) dan mengurangi stress (job stress).

Pasien juga mendapat manfaat dengan adanya PIO, yaitu : (1) mengurangi

resiko terjadinya kesalahan dan ketidakpatuhan pasien terhadap aturan pemakaian

obat, (2) mengurangi resiko terjadinya efek samping obat, dan (3) menambah

keyakinan akan efektivitas dan keamanan obat yang digunakan.

Rantucci (2007) menyatakan bahwa, ada banyak faktor yang harus

diperhatikan dalam memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Faktor-faktor ini

Universitas Sumatera Utara

meliputi karakteristik pasien, jenis obat yang diresepkan atau kondisi penyakit yang

sedang diobati, dan berbagai aspek yang berkaitan dengan situasi. Selain itu, ada

beberapa faktor yang berkaitan dengan apoteker sendiri.

(1) Karakteristik Pasien, karakteristik pasien akan mempengaruhi penekanan yang

perlu diberikan pada aspek tertentu dalam konseling. Usia pasien dapat

mempengaruhi konseling dengan berbagai cara. Pasien manula mungkin

menggunakan beberapa macam obat untuk mengatasi beberapa kondisi penyakit

dan mungkin mengalami reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat sebagai

akibat dari perubahan fisiologis di usia yang semakin menua. Oleh karena itu

apoteker kemungkinan harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pasien ini

dibandingkan untuk pasien lain dalam mengidentifikasi masalah, menjelaskan

petunjuk-petunjuk yang diperlukan, dan membantu pasien mengatur jadwal

dosis. Demikian juga, pasien pediatrik membutuhkan perhatian lebih dalam

mengidentifikasi masalah karena anak-anak memiliki kondisi fisiologis yang

berbeda dari orang dewasa. Latar belakang budaya pasien juga dapat

memengaruhi penekanan yang diberikan dalam konseling. Beberapa pasien

memiliki cacat tertentu yang memengaruhi pemilihan tempat yang tepat untuk

melaksanakan konseling, materi edukasi yang digunakan, dan jenis informasi

yang mungkin dibutuhkan. Jenis pekerjaan dan gaya hidup pasien kemungkinan

juga perlu diperhatikan. Bentuk sediaan, jadwal dosis, dan efek samping

kemungkinan perlu dimodifikasi dan pengaturan khusus mungkin perlu

dilakukan. Sebagai contoh pengemudi truk akan mendapat kesulitan bila minum

Universitas Sumatera Utara

obat yang membuatnya mengantuk. Jenis kelamin, status pekerjaan, atau situasi

sosial ekonomi pasien tidak seharusnya mengubah jenis konseling yang

diberikan; akan tetapi, faktor-faktor ini sebaiknya diperhitungkan oleh apoteker

saat melaksanakan suatu diskusi agar apoteker tidak membuat pasien malu atau

melukai hati pasien.

1. Karakteristik Obat, isi konseling bervariasi tergantung pada obat yang

didapatkan oleh pasien, apakah obat resep atau obat tanpa resep. Selain itu, obat

tertentu lebih cenderung menimbulkan masalah ketaatan penggunaan obat, efek

samping, atau tindakan pencegahan dibandingkan obat yang lain. Apoteker

harus memberi penekanan bila suatu obat diketahui beresiko tinggi mengalami

interaksi atau menimbulkan efek merugikan. Hal lain yang perlu

dipertimbangkan sehubungan dengan obat kemungkinan adalah waktu yang

diperlukan sampai pasien merasakan suatu efek, seperti pada obat

antihipertensi, dalam situasi seperti ini, hal yang penting dilakukan adalah

membantu pasien menemukan cara mengenali efek obat dengan tujuan

mendorong ketaatan pasien mengikuti pengobatan (misalnya, menyarankan

pasien mengecek sendiri tekanan darahnya).

3. Karakteristik Kondisi, kondisi tertentu kemungkinan lebih membangkitkan emosi

atau kekhawatiran pada pasien dibandingkan kondisi lain. Sebagai contoh,

diagnosis dan prognosis tekanan darah tinggi sering sulit dipahami. Demikian

juga, diagnosis gangguan psikiatri dapat membuat pasien merasa malu dan

cemas akan reaksi orang lain. Khususnya, bila sakit yang diderita pasien fatal,

Universitas Sumatera Utara

misalnya kanker atau AIDS, pasien akan memiliki berbagai kekhawatiran dan

emosi sehingga memerlukan perhatian khusus dari apoteker. Selain itu, sangat

penting menekankan bahwa obat bekerja untuk mengontrol atau mengurangi

gejala yang muncul dan bukan menyembuhkan penyakit, serta konsekuensi bila

terlewat minum obat. Beberapa kondisi lebih memerlukan adanya perubahan

gaya hidup pada pasien dibandingkan kondisi lain. Sebagai contoh, merokok,

kegemukan, atau diabetes memerlukan perubahan kebiasaan dan diet, Apoteker

perlu meluangkan waktu konseling yang cukup banyak untuk mendiskusikan

isu-isu ini, membuat rujukan bantuan lebih lanjut, dan memberikan konseling

lanjutan untuk terus mendukung pasien.

4. Karakteristik Situasi, situasi tertentu dapat menciptakan tantangan dan

membutuhkan penekanan yang berbeda dalam konseling. Situasi yang

menyebabkan pasien marah, ketakutan, atau kecewa secara emosional dapat

membuat konseling berjalan sangat sulit bagi apoteker. Selain itu, apoteker

sering dimintai konsultasi oleh pasien mengenai berbagai kekhawatiran yang

tidak berhubungan dengan terapi obat. Meskipun situasi tersebut tidak

memerlukan konseling pengobatan, namun apoteker harus menanggapi situasi

tersebut karena apoteker berkedudukan sebagai sumber daya kesehatan

masyarakat yang ada di komunitas dan sebagai individu yang mempedulikan

sesama manusia.

5. Karakteristik Pemberi Informasi (Apoteker), dalam pemberian informasi kepada

pasien (konseling), tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari

Universitas Sumatera Utara

pasien melainkan juga yang berasal dari apoteker sendiri. Tingkat pengetahuan

apoteker tentang pasien (kekhawatiran, situasi keluarga, kondisi, dan gejala

pasien) menentukan pemahaman apoteker tentang cara mendekati pasien,

jumlah informasi yang perlu diberikan, dan kenyamanan apoteker dalam

menghadapi pasien. Pengetahuan apoteker tentang kondisi dan pengobatan

pasien yang dibicarakan dalam konseling juga penting karena apoteker harus

mampu mengantisipasi isu-isu yang harus dibicarakan dan memberikan

informasi yang diperlukan. Kemampuan Apoteker untuk berkomunikasi dengan

pasien dan profesional kesehatan lain yang terlibat dalam pengobatan pasien

juga sangat penting. Penggunaan empatilah yang terpenting dalam menghadapi

situasi yang menantang sehingga apoteker mampu menghadapi emosi pasien

seperti kemarahan, rasa malu, rasa takut, dan kebingungan yang umumnya

muncul dalam situasi seperti ini. Apoteker harus memiliki toleransi, empati, dan

ketertarikan pada masing-masing pasien. Hal ini akan dirasakan oleh pasien dan

akan membantu mengembangkan hubungan yang berhasil.

2.2.3 Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)

PKMRS adalah upaya penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di rumah

sakit, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya

tentang penyakit yang diderita pasien, serta hal-hal yang perlu dan dapat dilakukan

oleh keluarga, untuk membantu penyembuhan dan mencegah terulangnya kembali

penyakit yang diderita. Dalam hal ini PKMRS berusaha menggungah kesadaran serta

minat pasien dan keluarganya untuk berperan secara positif dalam penyembuhan dan

Universitas Sumatera Utara

pencegahan penyakit. Oleh karena itu penyuluhan kesehatan harus merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan di RS, karena dengan PKMRS

upaya penyembuhan pasien akan lebih berhasil (Depkes RI, 1999).

Rumah Sakit mempunyai peran yang besar untuk menyebarkan informasi

kesehatan, pengembangan sikap dan perubahan perilaku kepada pasien, keluarga

pasien, masyarakat dilingkungan rumah sakit, dan juga kepada petugasnya.

A. Visi PKMRS

Mewujudkan ”rumah sehat” yang para warganya hidup dengan perilaku yang

bersih dan sehat, serta dalam lingkungan yang sehat pula.

B. MISI

1. Mengupayakan adanya kebijakan rumah sakit yang Bersih dan Sehat baik

warga, tampilan fisik rumah sakit, maupun lingkungan sekitarnya.

2. Mengembangkan iklim atau suasana kondusif bagi terselenggaranya

kegiatan penyuluhan di rumah sakit.

3. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat bagi warga dan lingkungan rumah sakit.

C. KEBIJAKAN PKMRS

1. PKMRS difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat di rumah sakit

untuk hidup sehat dan mengembangkan lingkungan yang sehat.

2. PKMRS merupakan bagian dari program rumah sakit secara keseluruhan,

untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Universitas Sumatera Utara

3. PKMRS dilakukan secara edukatif-persuasif, dan praktis-pragmatis,

dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan

melakukan edukasi (proses pembelajaran).

4. PKMRS dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat di rumah sakit secara

kemitraan dan berkesinambungan.

5. PKMRS dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman, serta sesuai

dengan budaya dan kondisi setempat.

Adapun pesan atau materi PKMRS disesuaikan dengan masalah kesehatan

yang sedang diderita pasien atau penyakit terbanyak yang ditemukan di rumah sakit

(masalah lokal/SMF), atau masalah penyakit yang bersifat nasional (yang cenderung

meningkat secara nasional seperti : penyakit jantung, tekanan darah tinggi, TBC,

kanker, dsb) dengan aspek pencegahannya.

Secara garis besar, isi penyuluhan dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu :

1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu maupun kelompok.

2. Mencegah terserang suatu penyakit atau penyakit yang diderita kambuh

kembali. Juga mencegah penularan penyakit kepada atau dari orang lain.

3. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan.

Metode penyuluhan yang dapat dikembangkan dalam PKMRS dapat

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung adalah

penyuluhan/komunikasi tanpa menggunakan alat perantara, dimana penyuluh

berbicara langsung kepada seseorang/sekelompok orang di hadapan penyuluh seperti:

tanya jawab perorangan, ceramah pada kelompok, dan konseling. Penyuluhan tidak

Universitas Sumatera Utara

langsung adalah penyuluhan/komunikasi melalui alat bantu atau media perantara

seperti : radio kaset, video kaset, flipchart, poster, booklet, leaflet, dan pameran.

Indikator keberhasilan PKMRS di lihat dari :

1. Adanya Tim pengelola PKMRS

2. Adanya kegiatan PKMRS yang berkesinambungan dan didukung oleh sumber

dana yang memadai

3. Adanya sarana dan media PKMRS yang memadai

4. Adanya peningkatan penampilan RS yang bersih dan sehat

5. Adanya peningkatan Perilaku Bersih dan Sehat dari petugas,

pasien/pengunjung.

2.3 Kepatuhan Pasien

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat, suka menuruti, disiplin.

Kepatuhan menurut Trostle dalam Niven (2002), adalah tingkat prilaku penderita

dalam mengambil suatu tindakan pengobatan, misalnya dalam menentukan kebiasaan

hidup sehat dan ketetapan berobat. Dalam pengobatan, seseorang dikatakan tidak

patuh apabila orang tersebut melalaikan kewajibannya berobat, sehingga dapat

mengakibatkan terhalangnya kesembuhan.

Menurut Sacket (Niven, 2002) kepatuhan pasien adalah sejauhmana perilaku

pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan.

Menurut Sarafino (Bart, 1994) secara umum, ketidaktaatan meningkatkan

resiko berkembangnya masalah kesehatan atau memperpanjang, atau memperburuk

Universitas Sumatera Utara

kesakitan yang sedang diderita. Perkiraan yang ada menyatakan bahwa 20% jumlah

opname di rumah sakit merupakan akibat dari ketidaktaatan pasien terhadap aturan

pengobatan. Faktor yang memengaruhi kepatuhan seseorang dalam berobat yaitu

faktor petugas, faktor obat, dan faktor penderita. Karakteristik petugas yang

memengaruhi kepatuhan antara lain jenis petugas, tingkat pengetahuan, lamanya

bekerja, frekuensi penyuluhan yang dilakukan. Faktor obat yang memengaruhi

kepatuhan adalah pengobatan yang sulit dilakukan tidak menunjukkan kearah

penyembuhan, waktu yang lama, adanya efek samping obat. Faktor penderita yang

menyebabkan ketidakpatuhan adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, anggota

keluarga.

Faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan dapat digolongkan menjadi

empat bagian yaitu :

1. Pemahaman Tentang Informasi

Tak seorang pun mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi

yang diberikan padanya. Ley dan Spelman (Niven, 2002) menemukan bahwa lebih

dari 60% yang diwawancarai setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang

instruksi yang diberikan pada mereka. Hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional

kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah

medis, dan banyak memberikan instruksi yang harus diingat oleh pasien.

Pendekatan praktis untuk meningkatkan kepatuhan pasien ditemukan oleh

DiNicola dan DiMatteo (Niven, 2002) yaitu :

a. Buat instruksi tertulis yang jelas dan mudah diinterpretasikan.

Universitas Sumatera Utara

b. Berikan informasi tentang pengobatan sebelum menjelaskan hal-hal lain.

c. Jika seseorang diberikan suatu daftar tertulis tentang hal-hal yang harus diingat,

maka akan ada efek “keunggulan”, yaitu mereka berusaha mengingat hal-hal

yang pertama kali ditulis.

d. Instruksi-instruksi harus ditulis dengan bahasa umum (non medis) dan hal-hal

yang perlu ditekankan.

2. Kualitas Interaksi

Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan bagian

yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. Meningkatkan interaksi

professional kesehatan dengan pasien adalah suatu hal penting untuk memberikan

umpan balik pada pasien setelah memperoleh informasi tentang diagnosis. Pasien

membutuhkan penjelasan tentang kondisinya saat ini, apa penyebabnya dan apa yang

dapat mereka lakukan dengan kondisi seperti itu.

3. Isolasi Sosial dan Keluarga

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan

keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang program

pengobatan yang dapat mereka terima. Keluarga juga memberi dukungan dan

membuat keputusan mengenai perawatan dari anggota keluarga yang sakit.

4. Keyakinan, Sikap dan Kepribadian

Ahli psikologis telah menyelidiki tentang hubungan antara pengukuran-

pengukuran kepribadian dan kepatuhan. Mereka menemukan bahwa data kepribadian

secara benar dibedakan antara orang yang patuh dengan orang yang gagal. Orang-

Universitas Sumatera Utara

orang yang tidak patuh adalah orang-orang yang lebih mengalami depresi, ansietas,

sangat memerhatikan kesehatannya, memiliki kekuatan ego yang lebih lemah dan

yang kehidupan sosialnya lebih memusatkan perhatian pada dirinya sendiri.

Blumenthal et al (Niven, 2002) mengatakan bahwa ciri-ciri kepribadian yang

disebutkan diatas tersebut menyebabkan seseorang cenderung tidak patuh dari

program pengobatan.

Menurut teori Feuerstein dalam Niven (2002), ada lima faktor yang

mendukung kepatuhan pasien, dimana jika faktor ini lebih besar daripada

hambatannya maka kepatuhan harus mengikuti. Kelima faktor tersebut yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan

tersebut merupakan pendidikan yang aktif.

2. Akomodasi

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang dapat

memengaruhi kepatuhan. Sebagai contoh, pasien yang lebih mandiri harus dapat

merasakan bahwa ia dilibatkan secara aktif dalam program pengobatan, sementara

pasien yang lebih mengalami ansietas dalam menghadapi sesuatu, harus

diturunkan dahulu tingkat ansietasnya dengan cara meyakinkan dia atau dengan

teknik-teknik lain sehingga ia termotivasi untuk mengikuti anjuran pengobatan.

3. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial

Hal ini berarti membangun dukungan social dari keluarga dan teman-teman.

Kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap

Universitas Sumatera Utara

program-program pengobatan seperti pengurangan berat badan, berhenti

merokok, dan menurunkan konsumsi alkohol.

4. Perubahan model terapi

Program-program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin, dan pasien

terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. Dengan cara ini komponen-

komponen sederhana dalam program pengobatan dapat diperkuat, untuk

selanjutnya dapat mematuhi komponen-komponen yang lebih kompleks.

5. Meningkatkan Interaksi Profesional Kesehatan dengan Pasien

Adalah suatu hal yang penting untuk memberikan umpan balik pada pasien

setelah memperoleh informasi. Pasien membutuhkan penjelasan tentang

kondisinya, apa penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi

seperti itu. Konsultasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan.

Menurut Schwart dan Griffin (Bart, 1994), faktor yang berhubungan dengan

ketidaktaatan pasien didasarkan atas pandangan mengenai pasien sebagai penerima

nasihat dokter yang pasif dan patuh. Pasien yang tidak taat dipandang sebagai orang

yang lalai, dan masalahnya dianggap sebagai masalah kontrol. Riset berusaha untuk

mengidentifikasi kelompok-kelompok pasien yang tidak patuh berdasarkan kelas

sosio ekonomi, pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Pendidikan pasien dapat

meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan

pendidikan yang aktif seperti penggunaan buku-buku dan kaset oleh pasien secara

mandiri. Usaha-usaha ini sedikit berhasil, seorang dapat menjadi tidak taat kalau

situasinya memungkinkan. Teori-teori yang lebih baru menekankan faktor situasional

Universitas Sumatera Utara

dan pasien sebagai peserta yang aktif dalam proses pengobatannya. Perilaku ketaatan

sering diartikan sebagai usaha pasien untuk mengendalikan perilakunya, bahkan jika

hal tersebut bisa menimbulkan resiko mengenai kesehatannya.

Macam-macam faktor yang berkaitan dengan ketidaktaatan disebutkan :

1. Ciri-ciri kesakitan dan ciri-ciri pengobatan

Menurut Dickson dkk (Bart, 1994), perilaku ketaatan lebih rendah untuk

penyakit kronis (karena tidak ada akibat buruk yang segera dirasakan atau

resiko yang jelas), saran mengenai gaya hidup umum dan kebiasaan yang lama,

pengobatan yang kompleks, pengobatan dengan efek samping, dan perilaku

yang tidak pantas.

Menurut Sarafino (Bart, 1994), tingkat ketaatan rata-rata minum obat untuk

menyembuhkan kesakitan akut dengan pengobatan jangka pendek adalah sekitar

78%, untuk kesakitan kronis dengan cara pengobatan jangka panjang tingkat

tersebut menurun sampai 54%.

2. Komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan

Berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan

memengaruhi tingkat ketidaktaatan, misalnya informasi dengan pengawasan

yang kurang, ketidakpuasan terhadap aspek hubungan emosional dengan

petugas kesehatan, ketidakpuasan terhadap pengobatan yang diberikan

(Bart,1994).

3. Variabel-variabel sosial

Universitas Sumatera Utara

Hubungan antara dukungan sosial dengan ketaatan telah dipelajari. Secara

umum, orang-orang yang merasa mereka menerima penghiburan, perhatian, dan

pertolongan yang mereka butuhkan dari seseorang atau kelompok biasanya

cenderung lebih mudah mengikuti nasihat medis, daripada pasien yang kurang

mendapat dukungan sosial. Jelaslah bahwa keluarga memainkan peranan yang

sangat penting dalam pengelolaan medis. Misalnya, penggunaan pengaruh

normatif pada pasien, yang mungkin mengakibatkan efek yang memudahkan

atau menghambat perilaku ketaatan.

4. Ciri-ciri individual

Variabel-variabel demografis juga digunakan untuk meramalkan ketidaktaatan.

Sebagai contoh : di Amerika Serikat, kaum wanita, kaum kulit putih, dan orang

tua cenderung mengikuti anjuran dokter (Bart,1994).

2.4 Landasan Teori

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif yang

banyak diderita oleh penduduk dunia dan hingga saat ini belum ditemukan

pengobatan yang efektif untuk menyembuhkannya. (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Tahun 2004,

bahwa dari 14 juta orang menderita DM, 50% diantaranya sadar telah mengidapnya

(30% diantaranya yang mau berobat teratur dan 70% lainnya belum mengikuti

pengobatan secara teratur), selain itu masih ada 50% lainnya yang tidak menyadari

Universitas Sumatera Utara

dirinya menderita DM. Keadaan ini mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat

tentang penyakit DM dan upaya pencegahannya masih rendah.

Kepatuhan yaitu tingkat/derajat dimana penderita DM mampu melaksanakan

cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh petugas kesehatan (Smet, 1994).

Shilinger (1983) yang dikutip Travis (1997) menyatakan bahwa kepatuhan mengacu

pada proses dimana penderita DM mampu mengasumsikan dan melaksanakan

beberapa tugas yang merupakan bagian dari sebuah regimen terapeutik. Trekas

(1984) dalam Ratanasuwan, dkk (2005), kemampuan penderita DM untuk

mengontrol kehidupannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Seseorang yang

berorientasi pada kesehatan cenderung mengadopsi semua kebiasaan yang dapat

meningkatkan kesehatan dan menerima regimen yang akan memulihkan

kesehatannya.

Menurut teori Feuerstein dalam Niven (2002), ada lima faktor yang

mendukung kepatuhan pasien, yaitu pendidikan, akomodasi, modifikasi faktor

lingkungan dan sosial, perubahan model terapi dan meningkatnya interaksi

professional kesehatan dengan pasien.

Konseling dapat mengatasi ketidakpatuhan penderita DM. Edukasi yang baik

dan tepat akan menggugah kesadaran penderita untuk mau melaksanakan anjuran

kesehatan. Nicolucci et al (1996) dalam Day (2002) melaporkan bahwa penderita DM

yang tidak mendapatkan edukasi memiliki risiko 4 kali lebih tinggi terkena

komplikasi dibandingkan yang mendapatkan edukasi.

Universitas Sumatera Utara

Meningkatnya interaksi tenaga kesehatan melalui komunikasi dengan pasien,

adalah suatu hal penting untuk memberikan umpan balik pada pasien setelah

memperoleh informasi. Pasien membutuhkan penjelasan tentang kondisinya, apa

penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi seperti itu.

Informasi yang diperoleh pasien dapat membantu pasien untuk lebih memahami

kondisi mereka dan tindakan pengobatan yang sedang mereka jalani, dalam hal ini

cara penggunaan obat yang benar. Untuk meningkatkan interaksi tenaga kesehatan

dengan pasien, diperlukan suatu komunikasi yang terjalin baik oleh tenaga kesehatan.

Dengan komunikasi, seorang tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang

lengkap guna meningkatkan pemahaman pasien dalam setiap instruksi yang diberikan

kepadanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam

menjalankan terapi (Niven, 2002).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palestin (2000) pada pasien di poliklinik

penyakit dalam RSU.dr.Sardjito Yogyakarta menyatakan bahwa secara statistik

terdapat pengaruh yang bermakna setelah pemberian komunikasi terhadap kepatuhan

dalam pengobatan pada pasien diabetes mellitus. ( Palestin, 2002 ).

Pritchard (1989) menyatakan hubungan komunikasi dengan kepatuhan

merupakan variabel intermediet dari mengerti, kepuasan, dan memori. Membangun

suatu kepatuhan tergantung pada dua faktor disengaja atau tidak disengaja dan

biasanya didasari informasi yang benar harus selalu diberikan pada pasien yang tidak

patuh pada pelayanan medis yang mungkin secara langsung membantu mengingatkan

kembali. Sejak dia dipercaya dan patuh dengan nasehat, dia akan mengikuti

Universitas Sumatera Utara

pengalaman kesehatan masa lampau oleh karena perubahan perilaku memerlukan

banyak teknik persuasif (Palestin, 2002).

Menurut Smet (1994), salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan

adalah pemberian informasi, pemberian informasi yang jelas pada pasien dan

keluarga mengenai penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya. Dalam hal

ini pemberian informasi yang jelas tentang penggunaan obat secara benar, sehingga

pasien dapat paham dan akhirnya patuh terhadap anjuran pengobatan.

Ley dan Spelman (Niven, 2002) menemukan bahwa lebih dari 60% pasien

yang diwawancarai setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang instruksi

yang diberikan pada mereka. Hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional

kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah

medis, dan banyak memberikan instruksi yang harus diingat oleh pasien.

Merujuk pada teori dan penelitian diatas dan berdasarkan survei pendahuluan

yang dilakukan peneliti terkait dengan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat, maka

kajian komunikasi petugas informasi obat terhadap kepatuhan minum obat pasien

diabetes mellitus menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Universitas Sumatera Utara

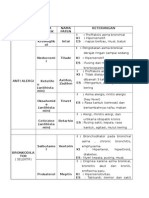

2.5 Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas maka sebagai kerangka konsep

dalam penelitian ini dapat kita lihat dalam bagan dibawah ini :

Variabel Bebas Variabel Terikat

Komunikasi Petugas Pelayanan

Informasi Obat

Kepatuhan Minum Obat

1. Isi informasi

2. Metode informasi

3. Peran petugas

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Universitas Sumatera Utara

Anda mungkin juga menyukai

- Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Di Rumah SakitDokumen88 halamanPedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Di Rumah Sakitarahma_688% (16)

- BijiDokumen4 halamanBijiOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat

- Pembahasan Kimfar 4Dokumen3 halamanPembahasan Kimfar 4OmiinkTryPapillioBelum ada peringkat

- Denaturasi EnzimDokumen7 halamanDenaturasi EnzimOmiinkTryPapillio50% (2)

- FisikaDokumen234 halamanFisikaariratna16Belum ada peringkat

- Saluran PernafasanDokumen17 halamanSaluran PernafasanOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat

- Karya Ilmiah Bahasa IndonesiaDokumen14 halamanKarya Ilmiah Bahasa IndonesiaOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat