Bab 1 Skripsi Rizky

Bab 1 Skripsi Rizky

Diunggah oleh

Rizky RahmandhitoJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Bab 1 Skripsi Rizky

Bab 1 Skripsi Rizky

Diunggah oleh

Rizky RahmandhitoHak Cipta:

Format Tersedia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pembuangan sampah merupakan salah satu isu utama bagi setiap

kota di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan kemajuan tingkat perekonomian di

suatu kota secara langsung mempengaruhi peningkatan jumlah sampah. Sebagai

contoh beban sampah di DKI Jakarta setiap harinya mencapai ribuan ton. Sampah

dari DKI Jakarta di buang ke tempat pembuangan akhir di Bantargebang, Bekasi

Jawa Barat. Tempat pembuangan sampah tersebut sudah memiliki instalasi

pembuangan air limbah sampah namun belum dengan kualitas yang baik ( Asep

Kuswanto, 2020), maka akan mempengaruhi tingkat kebersihan dan akan

mencemari lingkungan kota yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat

kesehatan masyarakat.

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (wastewater treatment plant,

WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah

biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan

pada aktivitas yang lain (Wikipedia).

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan bentuk

pelayanan sanitasi yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya mengembangkan system pengolahan air

limbah untuk skala perkotaan yang ada di Indonesia.

Air lindi atau air limbah sampah merupakan salah satu sumber pencemaran

lingkungan yang sangat potensial. Air lindi akan merembes melalui tanah secara

perlahan, jika terdapat aliran air tanah di bawah lokasi TPS (Tempat Pembuangan

Sampah ) maka air lindi akan mencemari aliran tersebut dengan kandungan zat

yang cukup berbahaya bagi lingkungan (Alfiandy Devri, 2003). Oleh karena itu,

air lindi tersebut perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran umum.

1 Institut Sains dan Teknologi Nasional

2

Keluaran limbah cair sampah tak bisa dihindari dari suatu tempat

pembuangan sampah dimana limbah cair tersebut secara langsung akan menuju

pemukiman penduduk sekitar. Maka tempat pembuangan akhir sampah haruslah

mampu mengembangkan pengolahan limbah air sampah/lindi dengan baik dan

diharapkan dapat menjaga lingkungan di sekitar terhindar dari dampak penyakit

yang ditimbulkan akibat kualitas limbah air sampah yang buruk.

Masalah yang sering muncul dalam hal pengolahan limbah air sampah di

suatu tempat pembuangan akhir sampah adalah terbatasnya dana yang ada untuk

membangun instalasi pengolahan limbah air sampah serta sistem operasi dalam

pengolahannya.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi mulai

aktif tahun 1989 dan sekarang memiliki 110, 3 hektar yang dibagi dalam 5 zona.

Luas efektif sebagai zona-zona pembuangan sampah 81,91% dan sekitar 18,09%

untuk sarana dan prasarana. TPST Bantargebang menampung sekitar 7.500-7.800

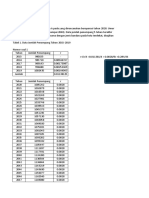

ton/hari sampah DKI Jakarta. Trend pertambahan sampah rata-rata per hari di TPST

Bantargebang, yaitu 2016 sekitar 6.561,99 ton; tahun 2017 sekitar 6.875,49 ton;

dan tahun 2018 sekitar 7.452,60 ton, tahun 2019 sekitar 7.690 dan tahun 2020

sekitar 7.800 ton sampah ( Bagong Suyoto, 2021 ).

Sebagai salah satu tempat pembuangan sampah terakhir milik DKI Jakarta,

TPST Bantargebang memiliki 4 Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) dimana

IPAL 1, 3 dan 4 menggunakan sistem Aerob sedangkan IPAL 2 menggunakan

sistem memanfaatkan sinar Ultraviolet (UV). Air sampah yang masuk ke dalam

IPAL umumnya berasal dari zona yang terdekat dengan salah satu dari keempat

IPAL tersebut. Dengan adanya IPAL tersebut diharapkan mampu memperbaiki

kualitas air yang ada pada limbah air sampah. Semakin bertambahnya penduduk,

semakin banyak juga sampah yang masuk kedalam TPST Bantargebang, sehingga

semakin banyak juga air limbah sampah ( air lindi ) yang dihasilkan.

Institut Sains dan Teknologi Nasional

3

Instalasi pengolahan air sampah ( lindi ) di TPST Bantargebang yang ada

saat ini merupakan hasil revitalisasi instalasi sebelumnya. Sebelum adanya

revitalisasi pengolahan air lindi di TPST Bantargebang, lindi dari tumpukan

sampah di tempat ini sering mencemari sungai di sekitarnya.

Berita yang dilansir TEMPO ( 07 Oktober 2011 ) menerangkan bahwa air

lindi dalam volume besar dari lokasi sampah seluas 110 hektare itu masuk ke Kali

Asem, yang mengalir persis di belakang zona 3 TPST Bantargebang, melintas di

kawasan Cimuning, lalu masuk ke saluran Kali Jambe. Indikator pencemaran air

lindi itu diketahui dari hasil uji laboratorium sampel air Kali Jambe. Air berwarna

hitam memiliki beberapa parameter pencemaran melebihi baku mutu. Parameter

total suspended solid (TSS) atau kepadatan yang menyebabkan kekeruhan

mencapai 138 miligram per liter, melebihi baku mutu 50 miligram per liter. Adapun

parameter krom heksavalen dari barang berbahaya beracun, seperti baterai dan aki,

mencapai 0,07 miligram per liter, di atas baku mutu 0,05 miligram per liter.

Pada akhir tahun 2018 ( Megapolitan, 3 Desember 2018 ) memberitakan

tentang ancaman lingkungan akibat pengelolaan tempat pembuangan sampah yang

sembrono mulai menjadi kenyataan di Bantargebang, Kota Bekasi. Hal ini terjadi

akibat air lindi dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang, yang

masuk ke sungai dan mencemari air tanah.

Sejak bulan Januari 2020 sampai Februari 2021 telah dilakukan revitalisasi

TPST Bantargebang. Penataan mulai dari perbaikan jembatan timbang satu dan

dua, pembangunan kantor administrasi berlantai tiga, fasilitas pencucian kendaraan,

instalasi pengolahan air limbah, workshop/bengkel alat berat, perangkat

administrasi pegawai/finger print agar pegawai disiplin, penggajian karyawan via

online dan lain-lain.

Perbaikan dan pembangunan juga dilakukan terhadap berbagai infrastruktru

fisik, seperti perbaikan jalan, drainase, pagar arcon keliling dan lain-lain. Kegiatan

Institut Sains dan Teknologi Nasional

4

yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup juga

dilakukan seperti penyediaan sumur pantau, penghijauan, water threatmen/IPAS

dan lain-lain. Bahkan Pemerintah DKI Jakarta juga menyediaan anggaran untuk

pembangunan fasilitas IPAS Induk/Koletif seluas hampir 2 hektar berada di

Kelurahan Sumurbatu, Bantargebang (Monologis, 05 Februari 2021).

Meskipun demikian ada beberapa pertanyaan yang muncul, antara lain

seberapa efektif revitalisasi instalasi tersebut dapat mengatasi pencemaran

lingkungan pada saat ini dan untuk masa yang akan datang ? Apakah air lindi dari

TPST Bantargebang aman untuk disalurkan ke sungai maupun masyarakat?

Apakah daya tampung instalasi hasil revitalisasi telah memadahi? Apakah

teknologinya cukup aman dan dapat mengolah lindi sesuai yang diharapkan?

Apakah pencemaran lindi pada sungai sekitar tidak terjadi ? Sampai berapa lama

kemampuan /daya tampung instalasi baru dan teknologi yang digunakan dapat

mengatasi pencemaran lingkungan?

Dari deskripsi tersebut di atas, dikaji lebih mendalam sejauh mana

efektifitas revitalisasi instalasi pengolahan air lindi di TPST Bantargebang tersebut

melalui penelitian yang berjudul “ Analisa Efektifitas Revitalisasi Instalasi

Pengolahan Air Lindi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang,

Bekasi, Jawa Barat.”

Institut Sains dan Teknologi Nasional

Anda mungkin juga menyukai

- Timbunan SampahDokumen2 halamanTimbunan SampahRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- 2-Materi Kuliah Perkerasan0001Dokumen19 halaman2-Materi Kuliah Perkerasan0001Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Nilai JadiDokumen11 halamanNilai JadiRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- 3-Materi Kuliah Lapisan PerkerasanDokumen19 halaman3-Materi Kuliah Lapisan PerkerasanRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- 05 - Rizky RR - Rahardjo - KomarudinDokumen1 halaman05 - Rizky RR - Rahardjo - KomarudinRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- C B D F I: Pemerintah Dki Jakarta TPST BantargebangDokumen1 halamanC B D F I: Pemerintah Dki Jakarta TPST BantargebangRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- F C I D: Pemerintah Dki Jakarta TPST BantargebangDokumen1 halamanF C I D: Pemerintah Dki Jakarta TPST BantargebangRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- 2944 - JS2 - G - Mismi - 1005599Dokumen1 halaman2944 - JS2 - G - Mismi - 1005599Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- RAPOR KLS Kelas2C - 3Dokumen96 halamanRAPOR KLS Kelas2C - 3Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Lembar Kerja 04 PenilaianDokumen2 halamanLembar Kerja 04 PenilaianRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- LK 02. Analisis CPDokumen2 halamanLK 02. Analisis CPRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- UTS Bandara Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Dokumen5 halamanUTS Bandara Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Prooposal Skripsi Rizky Ramadhan RDokumen29 halamanProoposal Skripsi Rizky Ramadhan RRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Tugas Perencanaan Panjang Landasan Pacu Rencana Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Dokumen3 halamanTugas Perencanaan Panjang Landasan Pacu Rencana Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- LK 01 Merdeka Belajar SD Kelas RendahDokumen3 halamanLK 01 Merdeka Belajar SD Kelas RendahRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Lembar Kerja 03 KKTPDokumen1 halamanLembar Kerja 03 KKTPRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- UAS Kewarganegaraan - Jumat Genap 2122Dokumen1 halamanUAS Kewarganegaraan - Jumat Genap 2122Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Soal UTS TGL 19 Juli 22Dokumen1 halamanSoal UTS TGL 19 Juli 22Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Percobaan A.1 Sondir I. Maksud Dan TujuanDokumen8 halamanPercobaan A.1 Sondir I. Maksud Dan TujuanRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- UTS Bandara Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Dokumen4 halamanUTS Bandara Rizky Ramadhan Rahmandhito 16110027Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Undangan KoperasiDokumen22 halamanUndangan KoperasiRizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Percobaan A.2 Boring I. Maksud Dan Tujuan: Laporan Praktikum Mekanika Tanah Boring Rizky Ramadhan Rahmandhito (16110027)Dokumen4 halamanPercobaan A.2 Boring I. Maksud Dan Tujuan: Laporan Praktikum Mekanika Tanah Boring Rizky Ramadhan Rahmandhito (16110027)Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Bahan Kuliah Bandara-Minggu 1Dokumen30 halamanBahan Kuliah Bandara-Minggu 1Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Rizky Ramadhan Rahmandhito - 16110027 - Tugas Bandara 2022Dokumen14 halamanRizky Ramadhan Rahmandhito - 16110027 - Tugas Bandara 2022Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Bahan Kuliah Bandara-Minggu 2Dokumen27 halamanBahan Kuliah Bandara-Minggu 2Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Bahan Kuliah Bandara-Minggu 3Dokumen30 halamanBahan Kuliah Bandara-Minggu 3Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat

- Bahan Kuliah Bandara-Minggu 4Dokumen33 halamanBahan Kuliah Bandara-Minggu 4Rizky RahmandhitoBelum ada peringkat