Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar

Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar

Diunggah oleh

Iky FransiscoJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar

Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar

Diunggah oleh

Iky FransiscoHak Cipta:

Format Tersedia

Riam kanan

Sungai sebagai sentral pengembangan dan pembudayaan perikanan kerambadi sungai

riam kanan

Pertanian aluh aluh gambut

Lahan gambut merupakan salah satu lahan suboptimal yang memiliki

kesuburan rendah, tingkat kemasaman yang tinggi, dan drainase yang buruk. Ciri

utama lahan gambut adalah kandungan karbon minimal 18%, dan ketebalan minimal

50 cm (Nurida, et al., 2011; Sabiham dan Sukarman, 2012). Menurut Masganti dan

Yuliani (2006) gambut berperan penting dalam kelangsungan ekosistem,

mengontrol fungsi-fungsi lingkungan dan biologis yang sangat penting dalam

menjaga kualitas lingkungan.

Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sudah dilakukan sejak lama,

meskipun belum optimal namun dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan

pangan terhadap masyarakat sekitar. Akan tetapi Lahan gambut sangat

memerlukan pengelolaan yang baik dan penuh kehati-hatian, karena sifatnya yang

rapuh sehingga dapat mengalami degradasi atau penurunan fungsi lahan. Untuk

itu perlu inovasi teknologi yang tepat sehingga lahan gambut dapat dimanfaatkan

untuk pertanian.

Telah diketahui bahwa luas lahan gambut berubah seiring waktu. Luas lahan

gambut di Indonesia menurut Widjaja-Adhi et al. (1992) mencapai 20,9 juta hektar;

Radjagukguk (1995) menyebutkan angka 20,1 juta hektar; Notohadiprawiro (1996)

menyebutkan luas lahan gambut Indonesia tidak lebih dari 17 juta hektar;

Puslittanak (2000) menyatakan bahwa lahan gambut di Indonesia hanya 14,5 juta

hektar dan berdasarkan updating data/peta lahan gambut menurut BBSDLP (2011)

sekitar 14,9 juta ha (Gambar 1).

Dalam pemanfaatannya untuk pertanian, lahan gambut mempunyai

beberapa masalah, yaitu : 1) ketebalan/kedalaman gambut; 2) sifat kering tidak

dapat balik (irreversible drying); 3) kemasaman tanah yang tinggi (pH rendah); 4)

rendahnya tingkat kesuburan, dan 5) pengaturan tata air (Abdurrachman, et al.,

1998).

Menurut Noor, et al. (2013) apabila lahan gambut dimanfaatkan sebagai

kawasan budidaya maupun kawasan lindung atau restorasi, harus dihadapakan

pada berbagai permasalahan yaitu : 1) kerusakan tata hidrologis; 2) degradasi lahan

akibat kebakaran; 3) dampak perubahan iklim; 4) kemiskinan; 5) pembalakan liar,

dan perdagangan karbon. Gambar 2 menunjukkan kerangka keterkaitan antara

pengelolaan lahan gambut dengan permasalahan yang dihadapi. Lahan gambut

yang diusahakan untuk pertanian memerlukan input luar yang tinggi untuk

menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Input luar yang diperlukan antara lain

adalah amelioran dan pupuk. Seringkali amelioran dan pupuk yang diberikan hanya

memberikan pengaruh sesaat karena sorption power gambut sangat lemah

terhadap kation maupun anion (Agus dan Subiksa, 2008). Lahan gambut yang

dikelola dengan baik (selalu disiram dan diberi bahan amelioran berupa kapur,

pupuk kandang, abu hasil bakaran gulma , dan jerami sebagai mulsa) dapat

memberikan hasil produktivitas yang cukup tinggi (Simatupang, et al., 2013).

Umumnya tingkat kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi,

ketebalan, bahan penyusun dan lingkungan pembentukannya (Anwar,

2012).

Pengembangan lahan gambut diartikan sebagai upaya menjadikan lahan

gambut sebagai lahan produktif, yaitu lahan yang menghasilkan atau memproduksi

bahan pangan (padi, palawija), sayuran, hortikultura, perkebunan (karet,kelapa,

kelapa sawit atau sejenisnya) (Noor, 2013). Radjaguguk (2004) menyatakan bahwa

pertanian berkelanjutan di lahan gambut diartikan sebagai suatu pertanian yang

produktif dan menguntungkan, dengan tetap melaksanakan konservasi terhadap

sumberdaya alam, dan mengupayakan menekan dampak negatip pada lingkungan

hidup serendah mungkin

Irigasi martapura

Tahura sultan adam mandiangin

Karang intan batu gunung

Usaha pertambangan yang telah berhenti, baik karena habisnya

cadangan ekonomis maupun karena masalah lainnya, umumnya

meninggalkan bahan galian yang masih memiliki potensi ekonomi pada saat

sekarang maupun masa mendatang. Selain itu usaha pertambangan sering

tidak mengolah bahan galian lain dan mineral ikutan sehingga tidak

memperhatikan peningkatan nilai tambah suatu bahan galian pada suatu

lokasi tambang. Penanganan lahan bekas tambang sering tidak dilakukan

dengan baik dan benar sehingga memberikan potensi penambangan liar,

pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan

kegiatan pemantauan dan pendataan bahan galian pada lokasi bekas

tambang sebagai upaya penerapan aspek konservasi bahan galian.Usaha

pertambangan tanpa izin (PETI)

pada suatu wilayah menyebabkan pengelolaan bahan galian tidak dapat

berlangsung secara

sistematis, aman dan optimal sesuai dengan

kaidah konservasi bahan galian. Evaluasi potensi bahan galian di daerah bekas

tambang dan wilayah PETI belum dapat dilakukan secara maksimal, karena

tidak tersedianya data bahan galian pada kawasan tersebut. Ketidak-lengkapan

data potensi bahan galian di daerah bekas tambang dan wilayah PETI

menyebabkan kurang baiknya perencanaan dan penentuan kebijakan yang

berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan pertambangan di daerah

tersebut.

Lokasi kegiatan ini berada dalam wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Selatan. Posisi geografis terletak antara 114o 30’ 20” - 115o 35’ 37” BT dan 2o

49’ 55” - 3o 43’ 28” LS, dengan luas wilayah

4670 Km2. Pemantauan dan pendataan dilaksanakan dari 27 Agustus 2003 sampai

20

September 2003 di wilayah Kecamatan

Astambul, Mataraman, Simpang Empat, Sungai Pinang dan Karang Intan. Daerah

Banjar ini dapat dicapai dengan perjalanan

udara dengan route Jakarta-Banjarmasin, dilanjutkan dengan

perjalanan darat dari Banjarmasin ke Martapura dan Banjarbaru.

Lokasi-lokasi usaha pertambangan dapat dicapai dari Martapura dan

Banjarbaru melalui jalan darat dengan kendaraan bermotor Di

beberapa lokasi tambang dan PETI, kegiatan penambangan telah

berhenti sehingga petugas tidak menjumpai penambang atau

bekas pemilik usaha pertambangan. Kegiatan PETI dilakukan secara

tidak sistematis sehingga banyak data penambangan yang tidak

didokumentasikan sebelumnya, termasuk data eksplorasi dan

produksi. Oleh karena itu data dan informasi mengenai pelaku usaha,

kualitas batubara, jumlah sumberdaya dan cadangan, mining

recovery, stripping ratio, kapasitas produksi, peralatan tambang dan

pengolahan batubara serta data produksi lainnya tidak dapat

diperoleh secara lengkap dan akurat, dan hanya diperoleh dari

penjelasan masyarakat secara informal dan dari data sekunder

hasil penelitian terdahulu. Kabupaten Banjar memiliki potensi bahan galian yang

cukup baik dan bervariasi,meliputi mineral logam (emas, besi, kromit,nikel, mangan dan

platina), mineral industri (intan, lempung, kaolin, pasir kuarsa, batugamping, marmer dan

batuan beku), batubara dan gambut. Sebagian bahan galian ini telah ditambang baik oleh

masyarakat secara tradisional maupun pengusaha swasta

Anda mungkin juga menyukai

- Bab IiiDokumen12 halamanBab IiiIky FransiscoBelum ada peringkat

- Muhammad Rizki 1810115210009 Lahan Basah Tugas 9 Waduk Dan SawahDokumen5 halamanMuhammad Rizki 1810115210009 Lahan Basah Tugas 9 Waduk Dan SawahIky FransiscoBelum ada peringkat

- Wahyu Ahmad 1Dokumen9 halamanWahyu Ahmad 1Iky FransiscoBelum ada peringkat

- Bab IiDokumen8 halamanBab IiIky FransiscoBelum ada peringkat

- Saifullah 1810115120005 Parameter Menentukan Kualitas AirDokumen8 halamanSaifullah 1810115120005 Parameter Menentukan Kualitas AirIky FransiscoBelum ada peringkat

- Tugas Nurjannah 7Dokumen10 halamanTugas Nurjannah 7Iky FransiscoBelum ada peringkat

- Freddy Alky Pratama - 1810115110016 - Peta BatimetriDokumen10 halamanFreddy Alky Pratama - 1810115110016 - Peta BatimetriIky FransiscoBelum ada peringkat

- Laporan Bina DesaDokumen12 halamanLaporan Bina DesaIky FransiscoBelum ada peringkat

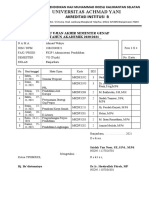

- Kartu Ujian 18862040021Dokumen1 halamanKartu Ujian 18862040021Iky FransiscoBelum ada peringkat

- Laporan BiosferDokumen20 halamanLaporan BiosferIky FransiscoBelum ada peringkat

- Isi ProposalDokumen33 halamanIsi ProposalIky FransiscoBelum ada peringkat

- Bab V Hasil PenelitianDokumen31 halamanBab V Hasil PenelitianIky FransiscoBelum ada peringkat

- Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KepariwisataanDokumen8 halamanPerlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KepariwisataanIky FransiscoBelum ada peringkat

- Atlas Dan Peta NavigasiDokumen7 halamanAtlas Dan Peta NavigasiIky FransiscoBelum ada peringkat

- Muhammad Rajib Adde Riyanto - 1810115310016 - (NDVI, RVI, TVI)Dokumen20 halamanMuhammad Rajib Adde Riyanto - 1810115310016 - (NDVI, RVI, TVI)Iky FransiscoBelum ada peringkat

- Lambang NegaraDokumen12 halamanLambang NegaraIky FransiscoBelum ada peringkat

- PRESIPITASIDokumen20 halamanPRESIPITASIIky FransiscoBelum ada peringkat