Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin

Diunggah oleh

adibjnHak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin

Diunggah oleh

adibjnHak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Kesehatan

Masyarakat

2017

Modul Pelatihan

Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) – Stunting

Kata Pengantar Direktur Jenderal Kesehatan

Masyarakat Kementerian Kesehatan

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan ii

MODUL DASAR 8

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

DENGAN STBM 8

I. DESKRIPSI SINGKAT 8

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 9

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 9

IV. METODE 9

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 9

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

VII. URAIAN MATERI 10

POKOK BAHASAN 1: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 10

A. Konsep Pembangunan Kesehatan.........................................................................10

B. Pendekatan Keluarga dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan

12

C. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat...........................................................................13

POKOK BAHASAN 2: GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI..........14

POKOK BAHASAN 3: KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL STBM.........................18

VIII. REFERENSI 18

MODUL MI.1 20

KONSEP DASAR STBM-STUNTING 20

I. DESKRIPSI SINGKAT 20

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 20

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 20

IV. METODE 21

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 21

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 21

VII. URAIAN MATERI 26

POKOK BAHASAN 1: STUNTING 26

A. Pengertian Stunting....................................................................................................26

B. Penyebab Stunting.....................................................................................................27

C. Akibat Stunting............................................................................................................30

POKOK BAHASAN 2 : PENCEGAHAN STUNTING..............................................................30

A. Pendekatan secara langsung/intervensi gizi spesifik........................................30

B. Pendekatan secara tidak langsung/intervensi gizi sensitif..............................31

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman i

POKOK BAHASAN 3: KONSEP STBM 34

A. Pengertian STBM........................................................................................................34

B. Tujuan STBM................................................................................................................34

C. Sejarah Program Pembangunan Sanitasi.............................................................34

POKOK BAHASAN 4: PRINSIP-PRINSIP STBM-STUNTING.............................................36

A. Tanpa subsidi...............................................................................................................37

B. Masyarakat sebagai pemimpin................................................................................38

C. Tidak menggurui/memaksa......................................................................................38

D. Totalitas.........................................................................................................................39

POKOK BAHASAN 5: STRATEGI STBM-STUNTING...........................................................39

A. Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi-Stunting............................39

B. Peningkatan Layanan Penyediaan Sanitasi dan Pencegahan Stunting........39

C. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif................................................................40

POKOK BAHASAN 6: DELAPAN PILAR STBM-STUNTING...............................................41

A. Pengertian pilar – pilar dalam STBM-Stunting.....................................................41

B. Penyelenggaraan pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting......................................51

C. Manfaat pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting.......................................................51

D. Tujuan Pelaksanaan 8 Pilar STBM-Stunting.........................................................51

POKOK BAHASAN 7: TANGGA PERUBAHAN PERILAKU VISI STBM-STUNTING......52

A. Tangga Perubahan Perilaku Sanitasi.....................................................................52

1. Perilaku BABS.................................................................................................................53

2. Perilaku SBS....................................................................................................................54

3. Perilaku Higienis dan Saniter.......................................................................................54

4. Perilaku Sanitasi Total...................................................................................................54

B. Tangga perubahan perilaku asupan gizi...............................................................54

C. Tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting.................................................56

VIII. REFERENSI 58

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 58

MODUL MI.2 59

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-STUNTING 59

I. DESKRIPSI SINGKAT 59

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 59

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 59

IV. METODE 60

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 60

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 60

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman ii

VII. URAIAN MATERI 63

POKOK BAHASAN 1: PARTISIPASI MASYARAKAT 63

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat.........................................................................63

B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat...........................................................................63

POKOK BAHASAN 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-STUNTING..64

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.................................................................64

B. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat............................................................64

C. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....................................................................65

D. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dalam STBM-Stunting.......................66

VIII. REFERENSI 68

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 68

MODUL MI.3 69

KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN FASILITASI STBM-STUNTING 69

I. DESKRIPSI SINGKAT 69

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 69

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 69

IV. METODE PEMBELAJARAN 70

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 70

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 70

VII. URAIAN MATERI 74

POKOK BAHASAN 1: KOMUNIKASI STBM-STUNTING 74

POKOK BAHASAN 2: ADVOKASI STBM-STUNTING 80

A. Pengertian Advokasi..................................................................................................80

B. Cara Melakukan Advokasi yang Efektif.................................................................81

C. Langkah-Langkah Advokasi STBM-Stunting.......................................................82

POKOK BAHASAN 3: TEKNIK FASILITASI STBM-STUNTING.....................................85

A. Prinsip-Prinsip Fasilitasi STBM-Stunting..............................................................85

1. Pengertian Fasilitasi.......................................................................................................85

2. Prinsip Dasar Fasilitasi..................................................................................................85

3. Peran Fasilitator..............................................................................................................87

4. Perilaku Fasilitator dalam STBM-Stunting................................................................89

B. Teknik-Teknik Fasilitasi.............................................................................................91

1. Teknik Mendengar...........................................................................................................91

2. Teknik Bertanya...............................................................................................................95

3. Teknik Menghadapi Situasi Sulit.................................................................................99

4. Dinamika Bertanya.......................................................................................................100

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman iii

5. Curah Pendapat.............................................................................................................100

VIII. REFERENSI 101

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 101

MODUL MI.4 102

PEMICUAN STBM-STUNTING DI KOMUNITAS 102

I. DESKRIPSI SINGKAT 102

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 102

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 102

IV. METODE BAHAN BELAJAR 102

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 102

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 103

VII. URAIAN MATERI 105

POKOK BAHASAN 1: KEGIATAN PRA PEMICUAN 105

A. Observasi PHBS dan screening faktor resiko stunting...................................105

B. Persiapan Pemicuan dan Menciptakan Suasana yang Kondusif Sebelum

Pemicuan................................................................................................................................106

C. Persiapan Teknis dan Logistik...............................................................................106

POKOK BAHASAN 2: PEMICUAN 107

A. Pengantar....................................................................................................................107

B. Alat-Alat utama untuk Pemicuan...........................................................................107

C. Elemen Pemicuan dan Faktor Penghambat Pemicuan....................................113

D. Langkah-langkah Pemicuan di Komunitas.........................................................116

POKOK BAHASAN 3: PASKA PEMICUAN......................................................................117

A. Cara Membangun Ulang Komitmen......................................................................117

B. Pilihan Teknologi Sanitasi untuk 8 Pilar STBM-Stunting................................117

C. Membangun Jejaring Layanan Penyediaan Sanitasi dan Gizi.......................118

D. Pendampingan dan Monitoring,............................................................................119

E. Menggali media promosi untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan.......128

VIII. DAFTAR PUSTAKA 128

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 128

MODUL PENUNJANG 1 129

MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR (BLC) 129

I. DESKRIPSI SINGKAT 129

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 129

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 129

IV. METODE 130

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman iv

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 130

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 130

VII. URAIAN MATERI 132

POKOK BAHASAN 1: PERKENALAN 132

POKOK BAHASAN 2: PENCAIRAN132

POKOK BAHASAN 3: HARAPAN-HARAPAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN

HASIL YANG INGIN DICAPAI 132

POKOK BAHASAN 4: NORMA KELAS DALAM PEMBELAJARAN 133

POKOK BAHASAN 5: KONTROL KOLEKTIF DALAM PELAKSANAAN NORMA KELAS

134

POKOK BAHASAN 6: ORGANISASI KELAS 134

VIII. REFERENSI 134

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 134

MODUL PENUNJANG 2 135

ANTI KORUPSI 135

I. DESKRIPSI SINGKAT 135

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 135

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 135

IV. METODE 136

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 136

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 136

VII. URAIAN MATERI 137

POKOK BAHASAN 1 : KONSEP KORUPSI 137

A. Definisi Korupsi.........................................................................................................137

B. Ciri-ciri Korupsi.........................................................................................................138

C. Jenis/Bentuk Korupsi...............................................................................................138

D. Tingkatan Korupsi....................................................................................................139

E. Tingkatan Korupsi........................................................................................................140

F. Dasar Hukum Tentang Korupsi.................................................................................141

POKOK BAHASAN 2: KONSEP ANTI KORUPSI 142

A. Anti Korupsi...............................................................................................................142

B. Nilai-Nilai Anti Korupsi............................................................................................142

C. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi..................................................................................145

POKOK BAHASAN 3: UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 147

A. Upaya Pencegahan Korupsi...................................................................................148

POKOK BAHASAN 4: TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK

PIDANA KORUPSI 153

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman v

POKOK BAHASAN 5: GRATIFIKASI 156

POKOK BAHASAN 6: KASUS-KASUS KORUPSI 159

VIII. REFERENSI 161

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 161

MODUL PENUNJANG 3 162

RENCANA TINDAK LANJUT 162

I. DESKRIPSI SINGKAT 162

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 162

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 162

IV. METODE 162

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 162

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 162

VII. URAIAN MATERI 163

POKOK BAHASAN 1 : RENCANA TINDAK LANJUT 163

a. Pengertian Rencana Tindak Lanjut..........................................................................164

b. Ruang Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL).......................................................164

POKOK BAHASAN 2. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RTL. 164

POKOK BAHASAN 3 : PENYUSUNAN RTL DAN GANTT CHART UNTUK KEGIATAN

YANG AKAN DILAKUKAN 166

a. Penyusunan RTL...........................................................................................................166

b. Gantt Chart.....................................................................................................................167

POKOK BAHASAN 4 : EVALUASI PELAKSANAAN STBM-STUNTING 167

VIII. REFERENSI 168

IX. LAMPIRAN (Terlampir) 168

Daftar Tabel

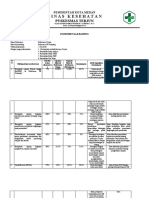

Tabel 1. Kecenderungan Pelaksanaan Program Air dan Sanitasi di Indonesia.......................35

Tabel 2: Inventarisasi Pemangku Kepentingan dan Kegiatan Advokasi STBM-Stunting........84

Tabel 3: Pemilihan Isu Advokasi.....................................................................................................85

Tabel 4: Fasilitasi yang Harus Dilakukan dan Dihindari dalam STBM-Stunting.......................93

Tabel 5. Kiat Menciptakan Pertanyaan yang Indah..............................................................................98

Tabel 6: Intervensi Menghadapi Situasi Sulit..............................................................................100

Tabel 7. Faktor Resiko Stunting dan Upaya Pencegahannya...............................................................110

Tabel 8. Kerangka Pikir Pemicuan STBM-Stunting....................................................................113

Tabel 9. Elemen Pemicuan dan Alat Partisipatif yang Digunakan............................................114

Tabel 10. Faktor Penghambat Pemicuan dan Solusi yang Disarankan..................................115

Tabel 11. Alur Pikir Tata Laksana monitoring dan pelaporan dari masyarakat hingga tingkat

pusat....................................................................................................................................123

Tabel 12. Model Pelaksanaan Monitoring di Masyarakat................................................... 124

Tabel 13. Model Pelaksanaan Monitoring di tingkat Puskesmas....................................... 126

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman vi

Tabel 14. Jenis/Bentuk Korupsi.....................................................................................................140

Daftar Gambar

Gambar 1. Skema Kerangka dan Struktur Kebijakan Pembangunan Kesehatan...................13

Gambar 2. Situasi Gizi di Indonesia...............................................................................................16

Gambar 3. Akses Jamban dan Prevalensi Stunting di Indonesia..............................................17

Gambar 4. Anak Stunting.................................................................................................................28

Gambar 5. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Kesehatan Gizi.................................................29

Gambar 6. Alur Hubungan Hygiene-Sanitasi dan Gizi...........................................................30

Gambar 7. Diagram Pemutusan Mata Rantai Penularan Diare untuk Mencegah Stunting....34

Gambar 8. Aksi-Aksi Agar Gizi dan Perkembangan Janin dan Anak Optimal..........................35

Gambar 9. Kriteria Jamban Sehat..................................................................................................43

Gambar 10. Tangki septik cor langsung tanpa sambungan........................................................44

Gambar 11 Tangga Perubahan Perilaku........................................................................................53

Gambar 12 Tangga Perubahan perilaku STBM............................................................................54

Gambar 13 Tangga Perubahan Perilaku STBM-Stunting............................................................58

Gambar 14: Alur Proses Mengembangan Konsep-Konsep Komunikasi Perubahan Perilaku. 85

Gambar 15: Pengemasan Materi Advokasi...................................................................................90

Gambar 16: Peran Fasilitator..........................................................................................................93

Gambar 17: Tiga Pilar Utama Perubahan Perilaku dalam Pendekatan Partisipatif.................95

Gambar 18. Teknik Bertanya..............................................................................................................102

Gambar 19. ALur Penularan Penyakit (Diagram F) dan Stunting......................................120

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman vii

MODUL DASAR

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PERCEPATAN

PERBAIKAN GIZI DENGAN STBM

I. DESKRIPSI SINGKAT

Materi ini berisi uraian tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang telah

ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Gerakan

nasional percepatan perbaikan gizi, serta Kebijakan dan Strategi Nasional STBM.

Kebijakan tersebut diatas salah satunya ditujukan untuk penanganan permasalahan

gizi khususnya stunting. Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi pada jangka

panjang yang menyebabkan gangguan intelektual dan pertumbuhan linier (Waterlow,

1972). Di Indonesia sekitar 37% atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting,

(Riskesdas 2013) dan merupakan prevalensi stunting terbesar ke 5 di dunia.

Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun

2016 menemukan bahwa 27,5% anak dibawah lima tahun (balita) dan sebesar

21,7% anak dibawah dua tahun mengalami stunting. Hal ini menyebabkan mereka

mudah sakit, memiliki postur tubuh yang lebih pendek dari balita seusianya, tidak

memiliki kemampuan kognitif yang memadai, sehingga tidak saja merugikan bagi

individu tetapi juga merugikan kondisi sosial ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Berbagai studi dan analisis yang dilakukan oleh akademisi, Kemenkes, WHO, Bank

Dunia, maupun UNICEF menemukan keterkaitan antara ketersediaan akses sanitasi

yang layak dan stunting. Riskesdas 2013 menunjukkan daerah yang memiliki akses

sanitasi yang rendah cenderung memiliki kasus stunting yang lebih tinggi. Studi

Lancet (2013) menemukan bahwa intervensi gizi spesifik, termasuk melalui

ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, dapat mengurangi prevalensi

stunting hingga 20%. Diterapkannya pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) oleh Kemenkes sejak 2008 telah meningkatkan akses sanitasi dari 48,56%

di tahun 2008 ke 67,80% di tahun 2016. Diadopsinya pendekatan STBM ke dalam

program-program air minum juga telah berkontribusi pada peningkatan akses dari

46,45% tahun 2008 ke 71,14% di tahun 2016. Masih ada sekitar 80 juta penduduk

Indonesia yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan 74 juta yang belum

memiliki akses air minum yang layak (BPS, 2017).

Pembangunan Kesehatan tahun 2015-2019 merupakan suatu upaya untuk

mewujudkan Nawacita ke-5 Presiden Republik Indonesia, yakni meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia. Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diperinci dalam Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2015-2019. Kebijakan

tersebut merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan acuan

dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan pembangunan

kesehatan, khususnya terkait dengan stunting, Indonesia juga tidak terlepas dari

komitmen global, khususnya program Scaling Up Nutrition (SUN). Penanganan

stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat

umum dan lainnya. Presiden dan wakil presiden berkomitmen untuk memimpin

langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat

dipercepat dan dapat terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah

berkomitmen melakukan upaya penanggulangan stunting di seluruh wilayah

kabupaten/kota pada tahun 2021. Saat ini yang menjadi prioritas di 100

kabupaten/kota tahun 2017-2018.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 8

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Pembangunan

Kesehatan untuk percepatan perbaikan gizi dengan STBM.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan kebijakan pembangunan kesehatan;

2. Menjelaskan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; dan

3. Menjelaskan kebijakan dan strategi nasional STBM.

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai

berikut:

A. Pokok Bahasan 1: Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a. Konsep Pembangunan Kesehatan;

b. Pendekatan keluarga dalam pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;

dan

c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

B. Pokok Bahasan 2: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

C. Pokok Bahasan 3: Kebijakan dan Strategi Nasional STBM

IV. METODE

Ceramah Tanya jawab (CTJ).

V. MEDIA DAN ALAT BANTU

Bahan tayang (slide power point), computer, LCD proyektor, sound system, flipchart,

spidol (ATK), metaplan, modul.

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 2 jam pelajaran (T=2

jpl, P=0 jpl, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran

dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut:

Langkah 1. Pengkondisian (10 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana di kelas.

b. Fasilitator menyampaikan salam serta menyapa peserta dengan ramah dan

hangat.

c. Fasilitator memperkenalkan diri.

2. Kegiatan Peserta

a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.

b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Langkah 2. Pembahasan per materi (70 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Menggali pendapat peserta tentang kebijakan pembangunan kesehatan.

b. Menyampaikan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan metode CTJ.

c. Menjawab pertanyaan dari peserta.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 9

2. Kegiatan Peserta

a. Memberikan pendapat dari pertanyaan fasilitator.

b. Mendengar dan mencatat hal-hal yang penting dalam materi.

c. Mengajukan pertanyaan kepada fasilitator bila masih ada yang belum

dipahami.

Langkah 3. Rangkuman (10 Menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Merangkum sesi pembelajaran.

b. Mempersilahkan peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.

c. Memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari fasilitator maupun peserta lain.

d. Meminta komentar, penilaian, saran, dan kritik dari peserta pada kertas

evaluasi yang telah disediakan.

e. Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan TPU dan TPK telah

tercapai.

2. Kegiatan Peserta.

a. Mencatat hal-hal yang pening dalam rangkuman.

b. Berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan, masukan, penilaian, saran,

dan kritik.

VII. URAIAN MATERI

POKOK BAHASAN 1: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang menjadi fokus perhatian nasional saat ini

adalah memperkuat upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit

(preventif) dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan upaya percepatan

perbaikan gizi masyarakat melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

A. Konsep Pembangunan Kesehatan

Pembanguan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1, kesehatan

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sedangkan pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan ke arah yang

lebih baik di masyarakat.

Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan Pasal 3, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah

dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran tersebut sesuai dengan

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 10

sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di

daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui kartu indonesia

sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

kesehatan;

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin, serta

6. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yang ditujukan kepada

tercapainya keluarga sehat yaitu: 1. Paradigma sehat, 2. Penguatan pelayanan

kesehatan, dan 3. Jaminan kesehatan nasional.

1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan

dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan

masyarakat;

2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care, dan intervensi berbasis

risiko kesehatan;

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan dengan strategi perluasan sasaran

dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan kendali biaya.

Dalam bentuk skema, kerangka, dan struktur kebijakan Pembangunan Kesehatan

tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Kerangka dan Struktur Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 11

Dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan

telah menetapkan kebijakan operasional dalam periode 2015-2019 difokuskkan pada

prioritas:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

2. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian prevalensi balita pendek

(stunting) (ditargetkan pada tahun 2019 stunting pada anak dibawah dua tahun

(baduta) sebesar 28%);

3. Pengendalian penyakit menular khususnya Human Immunodeficiency Virus-

Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS), Tuberkulosis (TB), dan Malaria;

4. Pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes melitus,

obesitas, kanker, dan gangguan jiwa.

Salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang telah disebutkan diatas adalah

upaya penurunan prevalensi balita pendek stunting, sehingga pencegahan dan

penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan stunting, maka fokus perhatian diberikan kepada periode 1000 Hari

Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa pembuahan, kehamilan, kelahiran,

sampai bayi berusia 2 tahun.

B. Pendekatan Keluarga dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan

Upaya pencapaian prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program

Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada,

baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.

Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya

mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pemerintah

pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar

dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sebagai penjabaran dari amanat

Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional

pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga.

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan

jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di

wilayah kerjanya dengan mendatangi setiap keluarga. Puskesmas tidak hanya

menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan keluar gedung

dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya (family outreach). Kunjungan rumah

(keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan

informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (family folder).

Pentingnya pendekatan keluarga juga diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra disebutkan bahwa salah

satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah melalui pendekatan

upaya pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of

care). Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh

tahapan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan, sampai lahir

menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda

(usia produktif), dan menjadi dewasa tua (usia lanjut). Dalam pemberian pelayanan

kesehatan, individu-individu harus dilihat dan diperlakukan sebagai bagian dari

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 12

keluarganya yang selanjutnya dilihat secara keseluruhan menjadi komponen

masyarakat.

Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada seperti Posyandu atau komite-

komite kesehatan khusus lainnya, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang

selama ini dirasakan masih kurang efektif.

Dengan mengunjungi keluarga di rumahnya, Puskesmas akan dapat mengenali

masalah-masalah kesehatan termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang

dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik). Individu anggota keluarga yang

perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dimotivasi untuk memanfaatkan

UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dimotivasi untuk

memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan yang berkontribusi juga terhadap kejadian

stunting dan faktor-faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan

pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional

Puskesmas. Untuk itu, diperlukan pengaturan agar setiap keluarga di wilayah

Puskesmas memiliki Tim Pembina Keluarga.

Dalam rangka upaya penurunan stunting, pendekatan keluarga ditujukan untuk menjaga

kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya sampai anak berusia 2 (dua) tahun

termasuk perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan, apabila terdapat komplikasi

atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi.

Kesehatan janin dalam kandungan dan bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada

kondisi kesehatan dan gizi ibu hamil, sebelum hamil bahkan sebelum menikah. Oleh

karena itu, intervensi penanganan stunting dilakukan juga kepada remaja untuk

mempersiapkan remaja menjadi calon pengantin dan ibu hamil dalam kondisi kesehatan

dan gizi yang optimal.

C. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan

secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat

kesehatan masyarakat yang lebih baik.

GERMAS merupakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dicanangkan oleh

Presiden yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh instansi dengan tujuan

akhirnya adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat. Germas adalah suatu tindakan

sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen

bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk

meningkatkan kualitas hidup melalui:

1. Peningkatan aktivitas fisik;

2. Peningkatan perilaku hidup sehat;

3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan

6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Fokus kegiatan GERMAS tahun 2017 adalah melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur

dan buah serta memeriksa kesehatan secara berkala.

Tujuan GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku sehat dan diharapkan kesehatan

masyarakat terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih sehingga jika masyarakat sehat

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 13

maka produktivitas masyarakat akan meningkat serta secara tidak langsung akan

mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat.

Sasaran GERMAS adalah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga

serta elemen masyarakat lainnya harus terlibat dengan prinsip dan pendekatan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah fokus pada pemerataan intervensi,

pentingnya kerjasama multisektor dan para pemangku kepentingan, keseimbangan

masyarakat, keluarga dan individu, pemeberdayaan masyarakat, penguatan sistem

kesehatan, pendekatan siklus kehidupan, selaras dengan implementasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), dan strategi atau rencana kegiatan berdasarkan bukti.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran GERMAS maka perlu diterapkan strategi dalam

pelaksanaan yaitu:

a. Koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor: Melakukan koordinasi

dengan lintas sektor atau SKPD lainnya dalam menyosialisasikan GERMAS

b. Advokasi: Melakukan advokasi ke pembuat keputusan baik ke Pemerintah Daerah

maupun sektor BUMN, BUMD, swasta, organisasi masyarakat, dll.

c. Penggerakkan masyarakat melalui pendekatan Keluarga Sehat

d. Pendekatan siklus hidup.

POKOK BAHASAN 2: GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN

GIZI

Saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, di satu pihak mengalami

kekurangan gizi tetapi di pihak lain mengalami kelebihan gizi.

Gambar 2. Situasi Gizi di Indonesia

Terdapat banyak penyebab yang mempengaruhi status gizi, dua faktor penyebab

langsung adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya

saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak kekurangan gizi maka daya

tahan tubuh akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi selanjutnya

jatuh pada kondisi kekurangan gizi, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit

infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah.

Di Indonesia sanitasi yang buruk merupakan isu penting yang berhubungan dengan

meningkatnya resiko penyakit infeksi yang dapat menyebabkan stunting. Hasil Riskedas

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 14

tahun 2013 menunjukan adanya hubungan antara sanitasi yang buruk dengan stunting,

terdapat kencenderungan bahwa provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga dengan

akses sanitasi yang lebih baik memiliki presentase stunting yang lebih rendah.

Gambar 3. Akses Jamban dan Prevalensi Stunting di Indonesia

Menurut Global Nutrition Report 2014, Indonesia termasuk dalam 17 negara diantara

117 negara yang mempunyai ketiga masalah stunting, wasting, dan overweight pada

balita. Indonesia juga termasuk didalam 47 Negara dari 112 Negara yang mempunyai

masalah stunting pada balita dan anemia pada Wanita Usia Subur (WUS).

Dalam mengatasi masalah gizi maka perlu memperhatikan continum of care, mulai dari

1000 HPK, anak balita, remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut. Gerakan perbaikan

gizi yang fokus terhadap 1000 HPK pada tataran global disebut Scaling Up Nutrition

(SUN) dan di Indonesia disebut dengan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi

dalam rangka 1000 HPK.

Indonesia berkontribusi terhadap pencapaian target global dalam Scaling Up Nutrition

(SUN) movement pada akhir tahun 2025 yaitu:

1. Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen;

2. Menurunkan proporsi anak balilta yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5

persen;

3. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen;

4. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih;

5. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen;

dan

6. Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling

kurang 50 persen.

Upaya perbaikan gizi tercantum dalam Bab VIII, Pasal 141, ayat (1) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009, ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan

masyarakat. Selanjutnya di dalam percepatan perbaikan gizi, pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1000 HPK.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 15

Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi adalah upaya bersama antar

pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian

pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan

gizi masyarakat prioritas pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak

terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun, yang

merupakan sebuah fase perkembangan manusia yang terbentuk sejak masa konsepsi

(pembuahan) dan tumbuh menjadi janin di dalam masa kehamilan (270 hari) sampai

dengan usia anak 2 tahun pertama (730 hari). Periode ini menjadi satu tahapan penting

(critical moment), terutama dalam pembentukan masa emas (golden period). Periode

1000 HPK telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas

kehidupan, oleh karena itu periode ini disebut sebagai “periode emas” atau dikenal

sebagai window of opportunity.

Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi

masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK dengan meningkatkan komitmen para

pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi

masyarakat, meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi khususnya

koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, dan memperkuat

implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengedepankan upaya bersama antara

pemerintah dengan elemen masyarakat melalui kegiatan penggalangan partisipasi dan

kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk

percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK.

Komitmen para pemangku kepentingan berupa:

1. Tingkat Nasional

Dibentuk gugus tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui

Perpres. Gugus tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden serta dipimpin oleh Menkokesra dengan anggota Menteri terkait yang

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.

2. Tingkat Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk gugus tugas di

tingkat daerah untuk menyusun rencana dan program kerja dengan mengacu

pada kebijakan nasional. Anggota gugus tugas daerah terdiri dari: Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan,

Organisasi Keagamaan, Dunia Usaha, dan anggota Masyarakat.

Strategi utama gerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi:

1. Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya

manusia, sosial budaya, dan perekonomian;

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor

baik pemerintah maupun swasta;

3. Peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang

ada di masyarakat; dan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang

mendukung perilaku sadar gizi.

Sasaran gerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi:

1. Masyarakat khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dibawah usia

dua tahun;

2. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, pemberdayaan kesejahteraan

keluarga, dan/atau kader masyarakat yang sejenis;

3. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 16

4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

5. Media massa;

6. Dunia usaha; dan

7. Lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan internasional.

Dalam rangka mendukung percepatan program 1000 HPK melalui komitmen lintas

sektor, maka pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan 2015-2019, mencakup:

1. Peningkatan surveillans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;

2. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, dll;

3. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi;

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi;

5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta

6. Penguatan lintas sektor dalam rangka intervensi gizi sensitif dan spesifik.

Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat

umum dan lainnya. Presiden dan wakil presiden berkomitmen untuk memimpin langsung

upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan

dapat terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini upaya penanggulangan

stunting menjadi prioritas di 100 kabupaten/kota tahun 2017-2018

Menurut Lancet series (2013), intervensi gizi spesifik terbukti jika dilaksanakan bersama-

sama dalam skala besar (cakupan mencapai 90%) dapat mengurangi prevalensi stunting

sebesar 20%. Penurunan masalah gizi secara berkelanjutan membutuhkan intervensi

yang terpadu dan tidak hanya melalui intervensi gizi spesifik. Intervensi ini disebut

dengan intervensi gizi sensitif.

Intervensi gizi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Percepatan kelanjutan di bidang gizi akan lebih efektif melalui intervensi sensitif yang

lebih luas yang ditujukan untuk mengurangi penyebab tidak langsung dan intervensi

spesifik.

Intervensi gizi spesifik merupakan upaya yang mempunyai tujuan utama untuk

mencegah dan mengurangi penyebab langsung masalah gizi. Kegiatan ini pada

umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Contoh intervensi gizi spesifik antara lain

penerapan praktik gizi yang baik seperti pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif,

pemberian suplemen vitamin A, bubuk mikronutrien, zat besi, pengobatan malnutrisi,

maupun pencegahan penyakit infeksi melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Intervensi gizi sensitif merupakan upaya-upaya yang mempunyai tujuan utama

mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung, misalnya melalui

penyediaan akses air minum dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pertanian dan

ketahanan pangan, kesehatan, perawatan, pendidikan, keluarga berencana, dan

sebagainya.

Lancet series (2013) telah mengindentifikasi beberapa cara untuk memastikan bahwa

program intervensi gizi sensitif dapat lebih efektif dalam memberi kontribusi peningkatan

dampak gizi hingga 80%. Intervensi sensitif ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan,

termasuk melalui upaya-upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu

pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat yang sudah terbukti efektif adalah

pendekatan STBM.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 17

POKOK BAHASAN 3: KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL STBM

Definisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah

perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter

secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

Kegiatan STBM dilakukan oleh masyarakat dengan berpedoman pada lima pilar STBM,

yaitu:

1. Stop buang air besar sembarangan;

2. Cuci tangan pakai sabun;

3. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga;

4. Mengamankan sampah rumah tangga; dan

5. Mengamankan limbah cair rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan STBM, masyarakat dipicu dan difasilitasi oleh tenaga

kesehatan, kader, pemerintah daerah, maupun fasilitator-fasilitator pemberdayaan

masyarakat lainnya untuk menemukan sendiri masalah kesehatan yang mereka anggap

penting dan kemudian memutuskan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat yang

akan mereka lakukan. Perubahan perilaku yang diharapkan di dalam STBM adalah

perubahan perilaku total, yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan

oleh semua keluarga. Dengan adanya perubahan perilaku bersama diharapkan

masyarakat dapat memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

STBM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2014 tentang Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat, yang dilakukan melalui tiga strategi, yaitu:

a. Penciptaan lingkungan yang kondusif, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan

kemitraaan berbagai pihak;

b. Peningkatan kebutuhan sanitasi, melalui perubahan perilaku masyarakat; dan

c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi, melalui peningkatan akses terhadap produk

dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

Sebagai sebuah pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat, pendekatan STBM

diharapkan dapat menjadi pintu masuk (entry point) untuk memicu perubahan perilaku

hidup bersih dan sehat secara luas, tidak hanya mencakup lima pilar STBM. Salah satu

perubahan perilaku yang diharapkan untuk dapat membantu tercapainya sasaran

prioritas pembangunan kesehatan, khususnya menurunkan stunting adalah perubahan

perilaku terkait gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Adapun tata kelola

kegiatan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kesehatan lingkungan, standar

baku mutu kesehatan lingkungan, dan pembagian peran dan tanggung jawab antara

pemerintah, masyarakat, maupun mitra lainnya diatur secara lebih spesifik dalam

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

VIII. REFERENSI

UU 36/2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

PERPRES no.2 th.2015 tentang RPJMN 2015-2019

Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi

Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 18

Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK)

Permenkes 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia

Sehat dengan pendekatan keluarga.

Permenkes No.3/2014 tentang STBM.

Maternal and Child Nutrition, The Lancet, 2013.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 19

MODUL MI.1

KONSEP DASAR STBM-STUNTING

I. DESKRIPSI SINGKAT

Modul Konsep Dasar STBM-Stunting ini disusun untuk membekali peserta agar

memahami stunting dan upaya pencegahannya, konsep dan stategi STBM, serta

integrasi kedua konsep ke dalam delapan pilar STBM-Stunting dan prinsip-prinsip

STBM-Stunting untuk melakukan perubahan perilaku secara berjenjang untuk

mencapai kondisi hygiene sanitasi dan pencegahan stunting yang lebih baik dan

berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara terbesar kelima dengan jumlah anak stunting di dunia.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mencatat ada sekitar 9 juta anak stunting

di Indonesia, meningkat dari 36,8% tahun 2007 ke 37,2% tahun 2013. Riskesdas

juga menunjukkan adanya kecenderungan provinsi yang memiliki akses sanitasi

yang kurang baik cenderung lebih banyak memiliki kasus stunting. Untuk mencegah

stunting, pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi

anak stunting. Terdapat dua model intervensi untuk mencegah stunting yaitu

intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup upaya-upaya mencegah

dan mengurangi gangguan secara langsung misalnya melalui imunisasi, pemberian

makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, dan pemantauan pertumbuhan.

Intervensi sensitif mencakup upaya-upaya mencegah dan mengurangi gangguan

secara tidak langsung misalnya melalui penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi,

peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan

gender. Di kabupaten Magetan, peningkatan akses sanitasi telah mengurangi

prevalensi stunting secara signifikan. Dalam lima tahun (2010-2014), akses jamban

di Magetan meningkat 40% dan dalam tiga tahun (2011-2014), kabupaten ini berhasil

mengurangi prevalensi stunting sebesar 7,3% menjadi 27,5%.

Konsep stunting dan konsep dasar STBM sangat penting disampaikan agar peserta

pelatihan bisa memahami secara utuh kedua konsep dan integrasinya, untuk

selanjutnya dapat memfasilitasi penerapan STBM-Stunting untuk meningkatkan

akses sanitasi dan mencegah serta menurunkan angka stunting di masyarakat.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami konsep dasar STBM

Stunting.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan Stunting;

2. Menjelaskan Pencegahan Stunting;

3. Menjelaskan Konsep STBM;

4. Menjelaskan Prinsip-Prinsip STBM-Stunting;

5. Menjelaskan Strategi STBM-Stunting;

6. Menjelaskan Delapan Pilar STBM-Stunting;

7. Menjelaskan Tangga Perubahan Perilaku visi STBM-Stunting.

III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai

berikut:

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 20

A. Pokok Bahasan 1: Stunting

a. Pengertian stunting

b. Penyebab stunting

c. Akibat stunting

B. Pokok Bahasan 2: Pencegahan Stunting

a. Pendekatan secara langsung/kegiatan gizi spesifik

b. Pendekatan secara tidak langsung

C. Pokok Bahasan 3: Konsep STBM

a. Pengertian STBM

b. Tujuan STBM

c. Sejarah program pembangunan sanitasi

D. Pokok Bahasan 4: Prinsip-Prinsip STBM-Stunting

a. Tanpa subsidi (untuk non kuratif)

b. Masyarakat sebagai pemimpin

c. Tidak menggurui/memaksa

d. Totalitas

E. Pokok Bahasan 5: Strategi STBM-Stunting

a. Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi-stunting

b. Peningkatan layanan penyediaan sanitasi dan pencegahan stunting

c. Penciptaan lingkungan yang kondusif

F. Pokok Bahasan 6: Delapan Pilar STBM-Stunting

a. Pengertian pilar-pilar dalam STBM-Stunting

b. Penyelenggaran pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting

c. Manfaat pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting

d. Tujuan Pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting

G. Pokok Bahasan 7: Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-Stunting

a. Tangga perubahan perilaku sanitasi

b. Tangga perubahan perilaku asupan gizi

c. Tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting

IV. METODE

Ceramah Tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pemutaran film.

V. MEDIA DAN ALAT BANTU

Bahan tayang slide ppt, Film Dewi dan Putri, Film Stunting dan Masa Depan

Indonesia, LCD, komputer/laptop, kertas plano/flipchart, spidol, papan tulis, kain

tempel, lem semprot kain, meta plan, panduan pemutaran film, panduan diskusi

kelompok, serta modul.

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 6 jam pelajaran (T=3

JPL, P=3 JPL, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses

pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-

langkah kegiatan sebagai berikut:

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 21

Langkah 1. Pengkondisian (15 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta dengan ramah dan

hangat.

b. Fasilitator memperkenalkan diri.

c. Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana di kelas.

2. Kegiatan Peserta

a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.

b. Menjawab salam.

c. Melakukan tugas yang diberikan.

Langkah 2. Pembahasan per Materi (255 menit)

Pokok Bahasan 1: Stunting (65 menit)

1. Kegiatan Fasilitator :

a. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat terkait dengan pengertian

stunting.

b. Peserta diajak diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi 3 kelompok diskusi,

masing-masing kelompok membahas satu topik yaitu; 1) Tanda-tanda

stunting, 2) Penyebab Stunting, 3) Akibat Stunting. Diskusi dengan

menggunakan LP.1.1 Panduan Diskusi Kelompok Tanda-Tanda,

Penyebab, dan Akibat Stunting.

2. Kegiatan Peserta :

a. Menyampaikan pendapat

b. Mengikuti diskusi kelompok

c. Bertanya bila ada yang kurang jelas

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan

Pokok Bahasan 2: Pencegahan Stunting (30 menit)

1. Kegiatan Fasilitator :

a. Fasilitator menyampaikan pembahasan berikutnya mengenai upaya

pencegahan stunting yang akan diawali dengan menonton film bersama.

b. Pemutaran “Film Dewi dan Putri” (LP.1.2 Panduan Pemutaran Film Dewi

dan Putri).

c. Fasilitator memimpin curah pendapat untuk mengidentifikasi pencegahan

stunting. Setiap peserta diminta menuliskan pendapatnya dalam kertas

metaplan.

d. Fasilitator merangkum hasil curah pendapat.

2. Kegiatan Peserta

a. Menonton film Dewi dan Putri.

b. Berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapat.

c. Bertanya bila ada yang kurang jelas.

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.

Pokok Bahasan 3: Konsep STBM (60 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator menanyakan kepada peserta, “siapa yang belum pernah

mendengar istilah STBM?”

b. Dilanjutkan dengan menanyakan, “siapa yang bisa menjelaskan pengertian

STBM?”

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 22

c. Kemudian fasilitator menanyakan kembali pada peserta, “apa tujuan STBM?”

d. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat terkait pengertian

STBM dan tujuan STBM.

e. Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi kelompok terkait Sejarah

pembangunan sanitasi dengan menggunakan LP.1.3 Panduan Diskusi

Kelompok Sejarah Program Pembangunan Sanitasi.

f. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.

g. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.

2. Kegiatan Peserta

a. Menyampaikan pendapat.

b. Menjawab pertanyaan.

c. Mengikuti diskusi kelompok.

d. Bertanya bila ada yang kurang jelas.

e. Mencatat hal-hal yang diperlukan.

Pokok Bahasan 4 : Prinsip-Prinsip STBM-Stunting (15 menit)

1. Kegiatan Fasilitator :

a. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali hasil diskusi terkait

dengan sejarah pembangunan sanitasi.

b. Dengan menggunakan hasil diskusi pada PB.3 (LP 1.3) lakukan

pendalaman lebih lanjut melalui curah pendapat dengan menanyakan:

a. Apa keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan/proyek?

b. Berapa lama waktu yang ditargetkan dengan perubahan yang

diharapkan?

c. Bagaimana keberlanjutan penggunaan sarana (apakah masih dipakai,

mengapa masih dipakai/tidak dipakai, siapa saja yang terlibat dan

keterlibatan dalam hal apa)?

d. Apakah terjadi pemutusan alur penularan penyakit di komunitas?

e. Apakah ada risiko penularan penyakit di masyarakat?

f. Bagaimana kesimpulan keberhasilan kegiatan/proyek jika

dibandingkan dengan tujuan kegiatan untuk memutus alur penularan

penyakit di komunitas? Apakah berhasil atau tidak berhasil/gagal?

c. Tanyakan kepada peserta, “pembelajaran apa yang bisa dipetik dari

pengalaman kegiatan/proyek pembangunan sanitasi masa lalu?” Tandai hal-

hal yang menjadi ciri-ciri kegiatan/proyek (dana, penyuluhan, yang

terlibat/penerima manfaat/proyek, yang memimpin kegiatan/proyek, dan

sebagainya).

d. Fasilitator menegaskan kegagalan pendekatan masa lalu dengan menyebut

kembali ciri-ciri kegagalan kegiatan/proyek pembangunan sanitasi masa lalu.

e. Tanyakan kepada peserta, “jika kita ingin berhasil, apakah kegagalan tersebut

akan dilakukan pada masa yang akan datang?”

f. Tanyakan kepada peserta, “apa yang seharusnya dilakukan/dipegang teguh

dan menjadi prinsip agar kegiatan pembangunan sanitasi berhasil?”

g. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat bahwa dalam

implementasi pendekatan STBM ada prinsip yang harus dipegang teguh,

yaitu: non subsidi, tidak mengurui, masyarakat sebagai pemimpin, dan

totalitas.

h. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat, dengan

menanyakan, “apakah prinsip-prinsip STBM dapat diterapkan dalam upaya

mencegah stunting?”

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 23

i. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat tentang prinsip-prinsip

STBM-stunting, yaitu a) tanpa subsidi, untuk non kuratif, b) masyarakat

sebagai pemimpin, c) tidak menggurui/memaksa, dan d) totalitas.

j. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.

k. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.

2. Kegiatan Peserta

a. Menyampaikan pendapat

b. Menjawab pertanyaan

c. Bertanya bila ada yang belum jelas

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan

Pokok Bahasan 5 : Strategi STBM-Stunting (30 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator menanyakan kepada peserta, kegiatan yang sudah dilakukan

untuk mencegah stunting? Kemudian peserta diminta menuliskan jawaban

pada kertas metaplan dengan huruf cetak/besar. Satu lembar kertas untuk

satu kegiatan, masing-masing peserta boleh menulis lebih dari satu kegiatan.

b. Lakukan hal yang sama untuk implementasi STBM.

c. Sementara peserta menulis pada kertas metaplan, fasilitator menempelkan

kertas yang bertuliskan “Demand”, “Supply”, “Enabling” pada kain rekat

dengan jarak diatur membentuk segi tiga.

ENABLING

DEMAND SUPPLY

d. Kemudian fasilitator menjelaskan maksud 3 tulisan tersebut.

e. Minta kepada peserta untuk menempelkan tulisan tentang kegiatan yang

sudah dilakukan terkait upaya pencegahan stunting dan implementasi STBM

pada posisi mana, apakah termasuk “Demand”, “Supply”, atau “Enabling”.

f. Tanyakan kepada peserta, “jika ingin mencapai sukses untuk pencegahan

stunting dan implementasi STBM, apakah kegiatan-kegiatan hanya dilakukan

pada salah satu “Demand” , “Supply”, “Enabling” saja?”

g. Dilanjutkan dengan pertanyaan, “apakah masing-masing

komponen“Demand”, “Supply”, “Enabling” saling mempengaruhi?” Setelah

dijawab oleh peserta, hubungkan tulisan Demand-Supply-Enabling dengan

garis sehingga membentuk segi tiga.

h. Fasilitator menegaskan, bahwa jika progam pendekatan STBM-Stunting ingin

sukses maka ada 3 komponen strategi yang harus dilakukan secara

terintegrasi yaitu mewujudkan “Demand-Supply-Enabling”.

i. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.

j. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta

2. Kegiatan Peserta

a. Menyampaikan pendapat

b. Menjawab pertanyaan

c. Bertanya bila ada yang kurang jelas

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 24

Pokok Bahasan 6 : Delapan Pilar STBM-Stunting (30 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator menggali pengetahuan peserta tentang 5 pilar STBM dan mengapa

harus dengan 5 pilar.

b. Fasilitator menggali pengetahuan peserta tentang sasaran 1000 hari pertama

kehidupan (ibu hamil, bayi, baduta) dalam pencegahan stunting, dan

mengapa difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan.

c. Apa yang harus diperhatikan pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan

dalam pencegahan tersebut (gizi ibu hamil, pemantauan pertumbuhan, dan

pemberian makan bayi dan anak)

d. Fasilitator merangkum dan menegaskan hasil curah pendapat bahwa ada 8

pilar dalam STBM-Stunting.

e. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.

f. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta

2. Kegiatan Peserta

a. Menyampaikan pendapat.

b. Menjawab pertanyaan.

c. Bertanya bila ada yang kurang jelas.

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.

Pokok Bahasan 7 : Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-Stunting (15 menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator menggali pemahaman peserta tentang perubahan perilaku,

bagaimana perubahan perilaku bisa terjadi pada seseorang (tidak tahu, tahu,

mau, melakukan).

b. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat tentang tangga

perubahan perilaku. Seseorang tidak melakukan perilaku baru karena tidak

tahu, namun setelah mendapat informasi, orang tersebut menjadi tahu,

kemudian membuat pertimbangan dan memutuskan mencoba perilaku baru.

Setelah merasakan manfaat dan dorongan serta dukungan dari lingkungan

maka perilaku baru tersebut akan menjadi kebiasaan/perilaku permanen.

c. Fasilitator menanyakan kepada peserta, “apa yang diperlukan agar perilaku

baru dapat terjadi?” Fasilitator dapat mencontohkan salah satu pilar STBM-

Stunting dengan menanyakan, misalnya: “apa yang diperlukan seseorang

untuk terbiasa melakukan cuci tangan pakai sabun? Tegaskan bahwa

perilaku terjadi karena adanya sarana.

d. Fasilitator menayangkan gambar Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-

Stunting dan menjelaskan bahwa perubahan perilaku perlu dilakukan secara

bertahap yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan

di masyarakat. Perubahan perilaku tidak hanya membutuhkan sarana/fasilitas

fisik tetapi juga kelembagaan dan kebijakan di masyarakat seperti adanya

komite STBM-stunting, kegiatan-kegiatan posyandu, aturan dan mekasnisme

untuk mempertahankan perilaku baru, dan sebagainya. Perubahan perilaku

baru dilakukan secara bertahap hingga mencapai 8 pilar STBM-Stunting yang

didukung dengan sarana/fasilitasi yang semakin meningkat kualitasnya.

e. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.

f. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 25

2. Kegiatan Peserta

a. Menyampaikan pendapat.

b. Menjawab pertanyaan.

c. Bertanya bila ada yang belum jelas.

d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.

Langkah 3. Rangkuman (10 Menit)

1. Kegiatan Fasilitator

a. Fasilitator memberikan pertanyaan terkait dengan materi untuk mengetahui

tingkat pemahaman peserta (3 menit).

b. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film “Stunting dan Masa

Depan Indonesia” untuk menyimpulkan sesi MI.1 (4 menit).

c. Fasilitator merangkum hasil pembelajaran (2 menit).

d. Fasilitator menutup pertemuan dengan menyampaikan salam (1 menit).

2. Kegiatan Peserta.

a. Mencatat hal-hal yang penting.

b. Membalas salam.

VII. URAIAN MATERI

POKOK BAHASAN 1: STUNTING

A. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi panjang/tinggi badan anak dibawah standar usia anak. Secara

fisik balita stunting lebih pendek dibandingkan balita normal lainnya yang seumur.

Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi jangka panjang karena kurangnya

asupan dan infeksi penyakit berulang. Anak stunting cenderung berisiko lebih besar

menderita penyakit atau mudah sakit, mengalami hambatan perkembangan mental,

mengalami gangguan kecerdasan, memiliki prestasi sekolah yang rendah, dan berisiko

lebih besar terhadap kematian (WHO, 2005).

Tanda-tanda stunting: Bagaimana mengetahui anak stunting?

Stunting dapat diketahui melalui pengukuran antropometri dengan kondisi panjang/

tinggi badan menurut umur anak berada di bawah -2 Standar Deviasi ( < -2,0 SD) dari

populasi rujukan WHO (Permenkes No.1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri

Penilaian Status Gizi Anak). Anak terlihat normal (tidak cacat, tidak cebol, tidak kuntet),

namun lebih pendek dari anak seusianya.

Gambar 4. Anak Stunting

Sumber: http://elearning.stbm-indonesia.org/home/index/

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 26

B. Penyebab Stunting

Stunting sebagai suatu masalah gizi di Indonesia disebabkan beberapa faktor baik

secara langsung maupun tidak langsung:

a. Penyebab langsung

Stunting secara langsung dipengaruhi oleh asupan makan dan penyakit infeksi.

Kedua faktor ini saling berpengaruh satu sama lain. Kurangnya asupan makan, baik

jumlah maupun kualitas secara terus menerus akan menyebabkan anak mudah

terkena penyakit infeksi dan menghambat pertumbuhan anak. Sebaliknya anak yang

terus menerus sakit akan malas makan sehingga asupan makanan yang dia

dapatkan tidak cukup. Akibanya, anak dapat menjadi stunting. Sebagai contoh,

penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dapat

mempengaruhi asupan makan anak sehingga dapat mengakibatkan gangguan

pertumbuhan, yang kemudian dapat menyebabkan anak stunting.

b. Penyebab tidak langsung

Stunting juga dipengaruhi oleh aksesibilitas pangan, pola asuh, ketersediaan air

minum/sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Aksesibilitas pangan yang mudah dan

dengan harga yang terjangkau akan memudahkan keluarga mengonsumsi makanan

yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Selain itu konsumsi makanan juga

dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga dalam memilih bahan makanan yang dibeli

dan mengolahnya secara aman dan sehat. Pola asuh, misalnya pemberian makan

bayi dan anak (PMBA) juga mempengaruhi status gizi anak. Ketersediaan air minum

dan sanitasi yang aman dan layak juga sangat berpengaruh pada status gizi dan

kesehatan ibu hamil dan anak, terutama dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS). Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, juga

turut menentukan status gizi ibu hamil dan anak.

Dari faktor penyebab langsung dan tidak langsung di atas, diketahui bahwa akar masalah

status gizi tidak sepenuhnya masalah kesehatan tetapi menyangkut masalah-masalah di

luar kesehatan seperti kelembagaan, politik dan idelogi, kebijakan ekonomi, sumber

daya, lingkungan, teknologi, dan kependudukan. Oleh karena itu untuk melakukan

perbaikan gizi, maka sektor yang terkait dengan akar masalah gizi ini perlu dilibatkan.

Secara lengkap penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Kesehatan Gizi

Sumber: World Bank 2011, diadaptasi dari UNICEF 1990 & Ruel 2008

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 27

Bila dikaji lebih dalam dengan berfokus pada sanitasi dan gizi, terdapat keterkaitan yang

sangat erat antara kemiskinan, akses air minum dan sanitasi, dan kejadian stunting

sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Diare

jamban Kontaminasi

Kotoran,

tangan, tanah, Infeksi

Pe

air dan usus

nye Kotoran

makanan

dia- hewan

an

Protozoa /

Pengelolaan kecacingan anemia

Air Stunting

septic tank

min

um

Kemi sk I nan

dan

sani

tasi Sumber air bersih Air

tergenang malaria

ya

ng

ti

dak waktu Pola asuh

la

yak

Ketersediaan Akses Produksi Asupan

air bersih makanan RT makan

air bersih

Penggunaan

air

Gambar 6. Alur Hubungan Hygiene-Sanitasi dan Gizi

Sumber:Chase, C and Ngure, F, 2016

Terdapat enam alur terjadinya stunting dengan berakar pada isu kemiskinan, akses air

minum, dan sanitasi. Untuk mencegah terjadinya stunting, dapat dilakukan dengan

memutus alur berikut:

Alur 1: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian diare dengan

mengurangi kontaminasi kotoran di lingkungan;

Alur 2: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian infeksi usus dengan

mengurangi kontaminasi kotoran di lingkungan;

Alur 3: Pencegahan stunting dengan mengurangi paparan dan infeksi protozoa

dan cacing melalui perbaikan higiene dan sanitasi;

Alur 4: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian anemia dengan

perbaikan higiene dan sanitasi;

Alur 5: Pencegahan stunting dengan mengurangi pemborosan waktu untuk

mencari air bersih dan menjaga anak yang sakit serta waktu dan biaya untuk

mencari pengobatan;

Alur 6: Hubungan langsung higiene dan sanitasi dengan kekurangan gizi

(termasuk stunting).

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 28

Faktor Risiko Stunting

Faktor risiko stunting dapat dikategorikan ke dalam beberapa kondisi yakni keadaan

ibu/wanita usia subur, keadaan bayi, dan keadaan lingkungan. Kondisi tersebut secara

singkat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) dan menderita anemia

Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) adalah ibu hamil dengan kondisi kekurangan

gizi akibat kurangnya asupan makanan sumber energi dalam waktu yang cukup

lama. Ibu hamil dengan kondisi KEK dan atau dengan anemia yang diketahui dari

hasil penapisan (screening) ibu hamil, berisiko melahirkan bayi pendek dan Berat

Badan Lahir Rendah (BBLR). Kondisi ini berisiko terhadap bayi yang akan

dilahirkannya seperti kematian, kurang gizi, gangguan pertumbuhan, dan gangguan

perkembangan anak yang dapat menyebabkan anak menjadi pendek atau stunting.

b. Bayi yang tidak mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif telah terbukti sebagai satu-satunya makanan terbaik

untuk bayi usia 0-6 bulan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Bila

bayi tidak mendapat ASI Eksklusif, maka akan meningkatkan risiko terhadap penyakit

infeksi yang diakibatkan oleh pemberian makanan atau minuman lain yang terlalu

dini sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Penyakit yang berulang diderita

oleh anak dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting.

c. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat.

Setelah usia 6 bulan, kualitas ASI tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi

sehingga bayi perlu diberi makanan pendamping ASI (MP-ASI) sambil tetap diberikan

ASI hingga berusia 2 tahun. Tantangan yang dihadapi pada masa pemberian MP-ASI

adalah bagaimana ibu/pengasuh memiliki pengetahuan dan perilaku yang benar

sehingga dapat mempraktikkan pemberian MP-ASI secara tepat. Bila MP-ASI yang

diberikan kurang baik secara kuantitas dan kualitas, maka asupan makan anak tidak

dapat memenuhi kebutuhan gizinya sehingga anak lebih mudah terkena penyakit

infeksi akibat daya tahan tubuh yang lemah. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus

maka risiko anak menderita stunting akan menjadi lebih tinggi karena gangguan

pertumbuhan pada anak.

d. Pertumbuhan yang tidak dipantau

Pemantauan pertumbuhan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan

stunting. Apabila pertumbuhan anak dipantau secara rutin, maka akan dapat segera

terdeteksi bila terjadi gangguan pertumbuhan untuk segera ditangani. Bila

pertumbuhan anak tidak dipantau, maka tidak dapat diketahui status

pertumbuhannya, adakah masalah atau gangguan pertumbuhan yang dialami,

sehingga seringkali anak terlanjur jatuh pada masalah gizi yang berat, salah satunya

stunting.

e. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang tidak layak

Sebuah studi terkini di Indonesia menemukan bahwa kombinasi antara sanitasi yang

tidak layak dan kualitas air minum yang tidak aman merupakan faktor risiko stunting

(Torlesse, et.al., 2016). Sebuah analisis penilaian risiko komparatif global terbaru dari

137 data negara berkembang mengidentifikasi faktor-faktor risiko lingkungan (yaitu,

kualitas air yang buruk, kondisi sanitasi yang buruk, dan penggunaan bahan bakar

padat) memiliki pengaruh terbesar kedua pada kejadian stunting secara global

(Andrews, et.al. 2016).

Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 29

C. Akibat Stunting

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang bekaitan dengan gangguan

pertumbuhan anak yang berakibat pada penuruan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia. Secara singkat, akibat stunting adalah sebagai berikut:

a. Gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan akan berakibat secara fisik, mental,

dan intelektual pada bayi yang dilahirkan.

b. Anak perempuan yang stunting kelak berisiko melahirkan bayi BBLR dan juga

stunting.

c. Stunting menghambat perkembangan kognitif, nilai sekolah, dan keberhasilan

pendidikan anak.

d. Stunting kelak menurunkan produktivitas anak pada usia dewasa.