Jurnal SSP Perb1

Jurnal SSP Perb1

Diunggah oleh

Chichi2406Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Jurnal SSP Perb1

Jurnal SSP Perb1

Diunggah oleh

Chichi2406Hak Cipta:

Format Tersedia

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makin tinggi makhluk hidup berkembang, makin besar kebutuhan akan

system penghantar informasi, system koordinasi, dan sistem pengaturan,

disamping kebutuhan akan organ pemasok dan organ ekskresi. Pada hewan dan

manusia terdapat sistem saraf dan kelenjar endokrin yang membentuk

hormon.Pada manusia, sistem saraf, khususnya otak, mempunyai kemampuan

berfungsi yang jauh lebih berkembang daripada sistem saraf makhluk hidup lain.

Sistem saraf berfungsi:

- Menerima rangsang dari lingkungan atau rangsang yangterjadi dalam tubuh,

- Mengubah rangsang ini dalam perangsangan saraf , menghantar

memprosesnya, serta

- Mengkoordinasi dan mengatur fungsi tubuh melalui impuls-impuls yang

dibebaskan dari pusat ke perifer (Mutschler,1991).

Unsur penyusun system saraf adalah neuron. Disamping suatu badan sel

dengan inti sel, neuron kebanyakan mempunyai banyak cabang sel.Cabang yang

lebih panjang yang disebut neurit atau serabut saraf selalu ada.Kebanyakan sel

saraf menunjukkan cabang-cabang pendek yang banyak yaitu dendrite

(Mutschler,1991).

Sifat pokok makhluk hidup adalah dapat terangsang, yaitu kemampuan sel-

sel tertentu untuk bereaksi terhadap suatu rangsang fisika atau kimia dengan suatu

reaksi spesifik, yaita eksitasi.Disini, disamping sel saraf, terhadap pengkhususan

sel reseptor dan sel saraf.Rangsang dihantarkan ke sel-sel lain melalui neurit.Pada

dendrit, tempat berakhirnya sebagian serabut saraf neuron lain, terjadi pengalihan

rangsang (Mutschler, 1991).

Potensial aksi (impuls saraf) yang dihantarkan terus melalui serabut saraf

berfungsi untuk pengalihan informasi dalam organism.KArena potensial aksi pada

kondisi yang identik memiliki amplitudo dan lama yang sama (Mutschler, 1991).

2

1.2 Tujuan Percobaan

- Untuk mengamati dan memahami stimulan susunan saraf pusat pada

makhluk hidup secara berlebihan.

- Untuk mengetahui efek pemberian Isoniazid pada susunan saraf pusat.

- Untuk mengetahui efek pemberian diazepam pada rangsangan isoniazid.

- Untuk membandingkan antikonvulsi dari diazepam pada dosis yang

berbeda.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem saraf Pusat

Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima, memperoses,

menginterpretasikan, dan menyimpan informasi sensoris yang datang seperti

informasi mengenai mengenai rasa, suara, bau, warna tekanan pada kulit, kondisi

organ internal, dan lain lain. Sistem saraf pusat juga mengirimkan pesan untuk

otot, kelenjar, dan organ internal. Secara konseptual, sistem saraf pusat dapat

dikatakan memiliki dua komponen : otak dan saraf tulang belakang. Sebenarnya

saraf tulang belakang merupakan perpanjangan dari otak. Saraf tulang belakang

bermula dari dasar otak, kemudian menjulur di sepanjang bagian tengah punggung

dan dilindungi oleh tulang punggung. Saraf tulang belakang berfungsi sebagai

jembatan yang menghubungkan otak dengan bagian bagian dari tubuh yang

terletak di bawah leher (wade,C & Tavris, C,2008)

Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan

urat-urat saraf atau saraf cabang yang tumbuh dari otak dan sumsum tulang

belakang yang disebut urat saraf periferi (urat saraf tepi). Jaringan saraf

membentuk salah satu dari empat kelompok jaringan utama pada tubuh

(Evelyn.C, 2009).

Sel-sel saraf berpadu dan membentuk apa yang disebut substansi kelabu

dalam sistem ini, seperti yang dijumpai dalam korteks otak, dan pada bagian

dalam sumsum tulang belakang. Serabut saraf atau akson membentuk substansi

putih. Perbedaan warna ini terjadi karena akson atau serabut penghantar diselimuti

sejenis sarung yang terbentuk dari bahan seperti lemak, yang mempunyai fungsi

melindungi, memberi makan, dan memisahkan serabut serabut yang satu dari

yang lainnya. Sebuah sel saraf berikut aksonnya dan proses lainnya membentuk

sebuah neuron. Pada saat pembentukan batang saraf, serabut serabut saraf

disusun menjadi berkas berkas yang disebut fasikuli. Sebuah serabut saraf

mempunyai konduktivitas (penghantar) dan excitabilitas (dapat dirangsang)

(Evelyn.C, 2009).

4

Sistem saraf mempunyai sifat-sifat unik berkaitan dengan proses berfikir

dan fungsi pengaturan yang sangat kompleks yang dapat dilakukannya. Sistem ini

setiap menit menerima berjuta-juta rangsangan informasi yang berasal dari

bermacam-macam saraf sensorik dan organ sensorik, kemudian menyatukan

semuanya untukj menentukan respons apa yang akan diberikan oleh tubuh

(Guyton, 2007).

Susunan saraf:

1. Saraf sadar

- Saraf pusat

Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsung tulang belakang.

- Otak

Otak manusia terdiri dari belahan kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut

dihubungkan oleh balok otak yang berongga (ventrikel) yang berisi cairan

getah bening (cerebrospinal)

- Sumsum tulang belakang

Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat dari gerak reflex,

pengantar impuls sensori dari kulit atau otot ke otak, dan pembawa impuls

motor dari otak ke otot tubuh.

- Saraf tepi

Saraf tepi teridiri dari system saraf sadar dan system saraf tak sadar

(Izzudin, 2008).

SSP adalah dibentuk oleh ventral segmental ganglia dan otak, dan

biasanya mengontrol reproduksi, metamorfosis, pertumbuhan, metabolisme, dan

perilaku serangga secara langsung. serangga memiliki menyediakan sistem model

penting untuk analisis jaringan saraf yang mendasari semua macam perilaku.

Diptera seperti Drosophila melanogaster, telah lama digunakan untuk studi

tentang sistem saraf (Mora. S, 2011).

Jaringan otak system saraf pusat (SSP) sangat peka terhadap berbagai

cedera seperti sangat peka terhadap berbagai cedera seperti trauma mekanik,

ischemia, dan stress oksidatif. Baik cedera SSP maupun penyakit

neurodegenerative dapat mengakibatkan berbagai tingkat kematian neuron dan

neuroinflamasi serta kelemahan memori. Selama lebih dari satu decade diyakini

5

bahwa jaringan otak yang mengalami kerusakan tidak dapat mengalami

regenerasi, karenanya kerusakan pada SSP dapat bersifat permanen. Namun

kemudian, diketahui bahwa didalam jaringan SSP masih terdapat populasi neural

system cells ataupun neural progenitor cells (Djuwita, dkk. 2012).

Sistem saraf pusat mengandung lebih dari 100 juta neuron.

Memperlihatkan jenis neuron yang khas yang ditemukan di korteks motorik otak.

Sinyal yang datang memasuki neuron melalui sinaps yang lokasinya kebanyakan

pada neuron dendrit, namaun juga pada badan sel. Untuk berbagai jenis neuron,

mungkin hanya terdapat beberapa ratus atau sampai 200.000 sambungan sinaptik

dari serabut yang masuk. Sebaliknya, sinyal yang keluar berjalan melalui jalur

akson tunggal meninggalkan neuron. Kemudian, akson ini memiliki banyak

cabang yang berbeda kebagian-bagian lain sistem saraf atau tubuh bagian perifer

(Guyton, 2007).

Aktivitas penekan system saraf pusat dipengaruhi oleh sifat lipofilik,

elektronik, dan sterik. Sifat lipofilik terutama mempengaruhi kemampuan

senyawa dalam menembus membrane biologis, sifat elektronik terutama

mempengaruhi proses interaksi obat reseptor selain juga meningkatkan

penembusan senyawa ke dalam membrane biologis, sedangkan sifat sterik

menentukan keserasian interaksi senyawa dengan reseptor dalam sel. Peningkatan

sifat lipofilik dapat dilakukan dengan memasukkan gugus atau subtituen nonpolar,

sedangkan peningkatan sifat elektronik dilakukan dengan memasukkan substituent

yang bersifat elektronegatif, seperti halogen, ke dalam cincin aromatic. Kelarutan

meksimum golongan sedative hipnotik terjadi pada koefisien partisi antara fase

lipid dan air mendekati 100 (Guyton, 2007).

Fungsi sistem saraf pusat

Sistem saraf mempunyai kemampuan fungsional khusus yang diturunkan

pada setiap tahap perkembangan evolusi manusia. Dari sifat-sifat yang diwariskan

ini, tiga tingkat utama sistem saraf pusat mempunyai sifat-sifat fungsional yang

khas, yakni:

1. Tingkat medula spinalis

Suatu saluran untuk menyalurkan sinyal yang berasal dari perifer tubuh ke

otak atau dengan arah yang berlawanan dari otak kembaliu ketubuh. Hal ini

6

sebenarnya jauh dari keadaan yang sebenarnya. Biarpun medula spinalis itu telah

dipotong setinggi darerah leher atas, banyak fungsi medula spinalis itu masih tetap

ada. Contohnya, sirkuit neorol dalam medula spinalis dapat menyebabkan gerakan

berjalan, refleks yang menarik bagian tubuh dari suatu objek, refleks yang

mengeraskan kaki guna menunjang tubuh terhadap gravitasi, dan refleks yang

dipakai untuk mengatur pembuluh-pembuluh darah setempat, gerakan

gastrointestinal atau ekskresi urin.

2. Tingkat otak bagian bawah,atau subkortikal

Aktivitas bawah sadar dari tubuh diatur oleh bagian bawah otak pada

medula oblongata, pons, mesensefalon, hipotalamus, talamus, serebelum, dan

ganglia basalis. Sebagai contoh, pengaturan bawah sadar dari tekanan arteri dan

pernapasan terutama dicapai didalam medula dan pons.

3. Tingkat otak bagian atas atau tingkat korteks.

Korteks selebri merupakan gudang memori yang sangat besar. Koterks itu

tidak pernah berfungsi sendiri tetapi slalu berhungan dengan pusat-pusat bagian

bawah sistem saraf. Tanpa adanya korteks serebri, fungsi pusat-pusat otak bagian

bawah sangat tidak teliti lagi.Tempat penyimpanan atau gudang informasi yang

luas dalam korteks biasanya akan mengubah fungsi-fungsi ini menjadi tindakan

yang lebih tepat dan tertentu. Akhirnya, korteks selebri berguna untuk sebagian

Sinaps saraf pusat

Informasi yang dijalarkan sistem saraf pusat terutama dalam bentuk

potensial aksi saraf, disebut impuls saraf, yang melewati serangkaian neuron

neuron, darisatu neuron satu ke neuron berikutnya. Namun, selain itu, setiap

impuls itu mungkin dihambat suatu dijalarkan dari satu neuron ke neuron

berikutnya, mungkin diubah dari impuls tunggal menjadi impuls yang datangnya

beruntun, atau mungkin digabungkan dengan impuls yang datang dari neuron-

neuron lainnya untuk membentuk pola impuls yang sangat ruwet yang melewati

serangkaian neuron (Guyton, 2007).

Terdapat 2 macam sinaps, yaitu:

1. Sinaps kimia

Pada sinaps kimia ini, neuron pertama menyekskresikan pada sinaps ujung

sarafnya suatu bahan kimia yang disebut neurotransmiter (atau sering disebut

7

bahan transmiter), dan bahan transmiter ini sebaliknya bekerja pada protein

reseptor dalam membran neuron berikutnya sehingga neuron tersebut akan

terangsang, menghambatnya, atau mengubah sensitivitasnya dalam berbagai cara.

Beberapa diantaranya adalah astikolin, norepinefrin, epinefrin, histamin, asam

gamma amino butirat (GABA), glisin, serotonin, dan glutamat.

2. Sinaps listrik

Ditandai adanya kanal cairan terbuka langsung yang menjalarkan aliran

listrik dari sartu sel ke sel berikutnya. Kebanyakan saluran ini terdiri atas struktur

tubular protein kecil yang disebut gapjunctions yang memudahkan pergerakan

ion-ion secara bebas dari bagian dalam suatu sel kebagian dalam sel berikutnya

(Guyton, 2007).

Transmisi rangsang

Impuls yang keluar dari SSP dikirim ke ganglia parasimpatik, lalu

ditempatkan tersebut, asetilkolin meneruskan impuls ke serat serat

pascaganglion. Rangsangan pada ujung ujung saraf parasimpatik mengakibatkan

curahan asetilkolin dari dalam vesikel. Pada organ sasaran, asetilkolin

menyebabkan perangsangan reseprot reseptor khusus (Schmitz, 2009).

Striknin merupakan alkaloid tanaman nux vomica, yang tidak bermanfaat

untuk pengobatan, tetapi berguna untuk menjelaskan fisiologi dan farmakologi

susunan saraf pusat dan merupkan obat utama diantara obat-obat yang bekerja

menstimulasi susunan saraf pusat (Schmitz, 2009).

Striknin merupakan senyawa yang bekerja dengan mengadakan

antagonisme secara kompetitif terhadap transmitor di daerah pasca sinap.

Pemberian striknin dalam dosis tinggi menyebabkan kejangan tonik dan klonik,

kematian terjadi bila kejangan tonik yang meliputi keseluruhan otot rangka

termasuk otot pernafasan berlangsung terlampau lama (Schmitz, 2009).

Pada hewan percobaan umumnya konvulsi ini berupa ekstensi tonik dari

badan dan semua anggota gerak, maka kejang/konvulsi oleh striknin berbeda

dengan yang diakibatkan oleh obat yang langsung merangsang neuron pusat,

kejang oleh striknin terjadi suatu gerakan yang berupa kontraksi ekstensor yang

8

simetris, kontraksi ini diperkuat oleh rangsangan sensorik, baik penglihatan,

pendengaran, maupun perabaan (Schmitz, 2009).

2.2 Obat-Obat untuk susunan saraf pusat

Obat-obat yang bekerja untuk sistem saraf pusat (SSP) merupakan salah

satu yang pertama ditemukan manusia primitif dan masih digunakan secara luas

sebagai zat farmakologi sampai sekarang. Disamping penggunaannya dalam

terapi, obat-obat sistem saraf pusat dipakai untuk meningkatkan kesehatan tanpa

resep. Kopi, alcohol, dan nikotin digunakan masyarakat diperbagai Negara,

hampir merata diseluruh dunia. Karena beberapa obat-obat golongan bersifat

adiktif dan menyebabkan disfungsi berat baik bagi pribadi, social maupun

ekonomi, maka masyarakat merasa perlu member batasan penggunaan dan

penyediannya (Katzung, 1997).

Cara kerja berbagai obat pada sistem saraf pusat (SSP) belum begitu jelas.

Karena penyebab penyakit-penyakit yang disembuhkannya (skizofren, ansietas,

dan lain-lain). Dalam dua puluh tahun terakhir, banyak kemajuan yang diperoleh

dalam farmakologi sistem saraf pusat (SSP). Informasi yang diperoleh dalam studi

ini merupakan dasar dari beberapa perkembangan penelitian SSP (Katzung, 1997).

Pertama, jelas semua obat-obat sistem saraf pusat bekerja pada reseptor

khusus yang mengatur transmisi sinaps. Beberapa obat seperti anastetik umum

dan alcohol dapat bekerja secara nonspesifik pada membran (meskipun

pengecualian ini tidak sepenuhnya diterima) tetapi kerja tanpa melalui reseptor ini

mengakibatkan perubahan-perubahan yang mencolok pada transmisi sinaps

(Katzung, 1997).

Kedua obat-obatan merupakan alat paling penting untuk mempelajari

aspek fisiologi sistem saraf pusat (SSP) mulai dari terjadinya bangkitan sampai

pada penyimpanan memori jangka panjang. Seperti akan diterangkan dibawah,

agonis yang menyerupai transmitter alamiah (dalam beberapa kasus lebih selektif

dari zat endogen) dan antagonis sangat berguna dalam penelitian (Katzung, 1997).

Ketiga, kerja obat dengan manfaat klinik yang nyata telah membawa

hipotesa yang sangat menguntungkan mengenai mekanisme penyakit. Misalnya,

informasi tentang obat antipsikotik pada reseptor memberikan dasar hipotesa

9

tentang patologi skizopren. Kajian beberapa efek agonis dan antagonis respetor

asam gamma aminobutirat (GABA) memberikan konsep baru tentang patofisologi

penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obat-obatan sistem saraf pusat

termasuk penyakit ansietas dan epilepsy (Katzung, 1997).

Diazepam

Diazepam dapat merupakan relaksan otot yang bekerja sentral dan

berpengaruh selektif terhadap refleks polisinaptik disumsum tulang belakang,

maka diazepam dapat digunakan untuk mengatasi kejangan yang diakibatkan

striknin. digunakan sebagai obat referensi (kontrol positif) untuk anxiolytic,

sedatif, relaksan otot dan aktivitas antikonvulsan. fluoxetine digunakan sebagai

standar obat untuk efek antidepresan dan sodium pentobarbital digunakan untuk

menginduksi hypnosis (Zhang. DKK, 2012).

2.3 Tempat kerja obat sistem saraf pusat (SSP)

Obat- obat yang bekerja di sistem saraf pusat sebagian besar menimbulkan

efek dengan mengubah beberapa tahapan transmisi sinaps kimia. Kegiatan obat-

bat sistem saraf pusat dalam mengubah tahapan transmisi sinaps kimia dapat

dibagi dalam katagori presinaptik dan pascasinaptik (Katzung, 1997).

Dalam katagori presinaptik termasuk obat-obat yang bekerja untuk

sintesis, penyimpanan, metabolisme dan penglepasan neurotransmitter. Transmisi

sinaptik dapat ditekan dengan penghambatan sintesis atau penyimpanan

transmitter. Contohnya -klorofenilalanin menghambat sintesis serotonin, dan

reserpin menguras monoamine dari sinaps dengan mengganggu simpanan

intraseluler. Penghambatan katabolisme transmitter dapat meningkatkan

konsentrasi transmitter dan juga jumlah transmitter yang dilepaskan per impuls.

Obat-obatan juga dapat mengubah jumlah pelepasan transmitter (Katzung, 1997).

Didaerah pascasinaptik, reseptor transmitter merupakan tempat pertama

obat bekerja. Obat-obat dapat berfungsi sebagai agonis neurotransmitter, seperti

opiate, bekerja seperti enkefalin atau menghambat fungsi reseptor. Antagonis pada

reseptor. Antagonis pada reseptor merupakan mekanisme yang biasa dari obat-

obat sistem saraf pusat. Contohnya penghambatan striknin pada reseptor

penghambat transmitter glisin. Hambatan ini merupakan dasar terjadinya kejang

10

striknin, menggambarkan bagaimana proses hambatan inhibisi dan akan

menimbulkan eksitasi. Umumnya reseptor tergabung pada satu atau dua macam

mekanisme transduksi (Katzung, 1997).

Reseptor yang terdapat pada sebagian besar sinaps si sistem saraf pusat

terikat pada saluran ion, dan reaktivasi reseptor yang khusus akan menyebabkan

pembukaan saluran dalam dalam periode yang periode yang sangat cepat. Obat-

obatan ini juga dapat mempengaruhi ion secara langsung, sebagai contoh

barbiturat masuk dan menghambat saluran yang tergabung pada reseptor

neurotransmitter eksitatif (Katzung, 1997).

2.4 Perangsang Sistem saraf pusat

Efek perangsangan susunan saraf pusat (SSP) baik oleh obat yang berasal

dari alam atau sintetik dapat diperlihatkan pada hewan dan manusia. Beberapa

obat memerlihatkan efek perangsangan yang nyata dalam dosis toksik, sedangkan

obat lain memperlihatkan efek perangsangan system saraf pusat (SSP) sebagai

efek samping (Tanu, 1995).

Dahulu beberapa sintetik analeptik digunakan untuk mengatasi intoksikasi

berat obat penekan SSP umum, sekarang tindakan ini tersisih karena dengan

tindakan konservatif berupa perawatan intensif hasil-hasilnya jauh lebih baik.

Dalam dosis yang cukup, semua analeptik menimbulkan kejang secara umum dan

sayangnya sebagai obat perangsang pusat nafas memperhatikan batas keamanan

yang sangat sempit dan sulit diramalkan. Pada saat ini belum ada obat yang

perangsang yang aman dan selektif sehingga penggunaan obat analeptik amat

dibatasi (Tanu, 1995).

Perangsang SSP oleh obat pada umumnya melalui dua mekanisme yaitu :

1. Mengadakan blokade sistem penghambat

2. Meningkatkan perangsangan sinaps Dalam SSP dikenal sistem penghambatan

pascasinaps dan penghambatan prasinaps. Stiknin merupakan prototip obat yang

mengadakan blokade selektif terhadap sistem penghambatan ptrasinaps, dan

kedua obat ini penting dalam bidang penelitian untuk mempelajari berbagai

macam jenis reseptor dan antagonisnya. Analeptik lain tidak berpengaruh

11

terhadap sistem penghambatan dan mungkin bekerja dengan meninggikan

perangsangan sinaps (Tanu, 1995).

2.5 Susunan Sistem Saraf Pusat (SSP)

Semua anastetik lokal merangsang SSP, menyebabkan kegelisahan dan

tremor yang mungkin berubah menjadi kejang klonik. Secara umum makin kuat

suatu anatetik mekin mudah menimbulkan kejang. Perangsangan iniu akan diikuti

depresi, dan kematiannya biasa terjadi karena kelumpuhan nafas. Disini pada

penggunaan nafas tidak efektif sebab anastetik lokal sendiri merangsang

pernafasan, depresi nafas timbul karena perangsangan SSP berlebihan.

Perangsangan yang di susul oleh depresi pada pemakaian anastetik lokal itu hanya

disebabkan oleh depresi pada aktivitas neuron. Perangsangan ini terjadi karena

adanya depresin selektif pada neuron penghambat. Pada keracunan lanjut,

disamping memperbaiki pernafasan, penting juga menggunakan hipnot

menggunakan hipnotik untuk mencegah dan mengobati kejang. Dalam hal ini

pemberian diazepam merupakan obat terpilih, untuk mencegah atau menghentikan

kejang (Katzung, 2004).

2.7 Isoniazid (INH)

Isoniazid yang diperkenalkan pada tahun 1953, merupakan obat paling

aktif dalam pengobatan pada penderita yang dapat mentoleransi obat tersebut atau

pada mikobakterianya rentan. Isoniazid adalah asam isonikotinat hidrazid, yang

sering disebut INH. Obat ini merupakan molekul sederhana yang kecil (BM 137)

dan bebas larut dalam air. Struktur kimia obat ini mirip piridoksin (Katzung,

1997).

Bentuk isoniazid yang diaktifkan menghasilkan efek mematikan dengan

membentuk sebuah kompleks kovalen dengan sebuah protein pembawa (AcpM)

dan KasA, suatu pembawa beta-ketoacyl protein synthesase yang menyatakan

sintesis myocolic acid. Resistensi terhadap terhadap isoniazid telah di asosiasikan

dengan mutasi yang menghasilkan overekspresi dari ahpC sebuah gen virulence

dugaan yang terlibat dalam proteksi sel dari stress oksidatif dan mutasi pada kasA

(Katzung, 2004).

12

BAB III

METODE PERCOBAAN

3.1 Alat

- Timbangan elektrik

- Spuit skala 40

- Stopwatch

- Alat suntik 1 ml

- Kandang metabolit

3.2 Bahan

- Akuades

- Diazepam 0,5%

- INH 1%

3.3 Hewan percobaan

Hewan uji yang digunakan adalah mencit

3.4 Prosedur percobaan

1. Ditimbang dan ditandai diekor

2. Dihitung dosis dengan pemberian

Pemberian dosis

- Mencit 1 : Kontrol akuades dosis 1% BB secara i.p

- Mencit 2 : Diazepam 0,5% dosis 20 mg/kgBB secara i.p

- Mencit 3 : Diazepam 0,5% dosis 25 mg/kgBB secara i.p

- Setelah 45 menit masing-masing mencit diberi INH 1% dosis 250

mg/kgBB secara i.p

3. Diamati gejala yang terjadi pada mencit

4. Disuntikkan masing-masing mencit dengan INH 1% dosis 250 mg/kgBB

secara i.p setelah 45 menit

5. Diamati gejala dan kejang yang terjadi selama 45 menit dengan selang waktu

5 menit

13

3.5 Perhitungan Dosis

1. Mencit 1:

Kontrol akuades dosis 1% /BB secara i.p

BB mencit = 29,8 g

Skala =

Jumlah obat =

Jumlah obat yang diberikan =

INH 1% dosis 250 mg/kgBB

INH 1% =

= 10 mg/ml

Jumlah obat =

5 mg

Jumlah obat yang diberikan =

Skala yang diberikan =

2. Mencit 2:

Diazepam 0,5% dosis 20 mg /kgBB secara i.p

BB mencit = 24,8 g

Skala =

Diazepam 0,5 % =

= 5 mg/ml

Jumlah obat =

mg

Jumlah obat yang diberikan =

Skala yang diberikan =

INH 1% dosis 250 mg/kgBB

INH 1% =

= 10 mg/ml

Jumlah obat =

mg

Jumlah obat yang diberikan =

Skala yang diberikan =

14

3. Mencit 3:

Diazepam 0,5% dosis 25 mg /kgBB secara i.p

BB mencit = 28,8 g

Skala =

Diazepam 0,5 % =

= 5 mg/ml

Jumlah obat =

mg

Jumlah obat yang diberikan =

Skala yang diberikan =

INH 1% dosis 250 mg/kgBB

INH 1% =

= 10 mg/ml

Jumlah obat =

mg

Jumlah obat yang diberikan =

Skala yang diberikan =

15

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

A. Sebelum Pemberiaan INH

No

Waktu

(Menit)

Dosis

Kontrol (Aquadest)

Diazepam dosis

20 mg/kg BB

Diazepam dosis

25 mg/kg BB

1 5 1.1 1.3 1.3

2 10 1.1 1.3 1.3

3 15 1.1 1.3 1.3

4 20 1.1 1.3 1.3

5 25 1.1 1.3 1.3

6 30 1.1 1.3 1.4

7 35 1.1 1.4 1.4

8 40 1.1 1.4 1.4

9 45 1.1 1.4 1.4

B. Setelah Pemberian Isoniazid

No

Waktu

(Menit)

Dosis

Kontrol (Aquadest)

Diazepam dosis

20 mg/kg BB

Diazepam dosis

25 mg/kg BB

1 5 1.1 1.3 1.3

2 10 1.1 1.3 1.3

3 15 1.2 1.3 1.3

4 20 1.2 1.3 1.3

5 25 1.2 1.3 1.3

6 30 1.2 1.3 1.4

7 35 1.2 1.4 1.4

8 40 1.2 1.3 1.4

16

9 45 1.2 1.3 1.4

10 50 1.5 1.3 1.4

11 55 1.2 1.3 1.4

12 60 1.2 1.3 1.4

4.2 Pembahasan

Sebelum pemberian isoniazid, mencit pertama dengan berat 32 kg yang

diberikan kontrol aquadest 1% BB memberikan reaksi normal, dari pengamatan

menit ke-5 hingga pada menit ke-50. Setelah diinjeksikan isoniazid 0,025%

dengan dosis 1,5 mg/kg BB, mencit pertama menunjukkan reaksi yang reaktif dari

menit ke-15 hingga menit ke-45 dan kejang pada menit ke-50 kemudian kembali

reaktif lagi hingga menit ke-60.

Kejang yang terjadi pada mencit pertama karena efek samping dari dosis

toksik yang diberikan oleh isoniazid yaitu polyneuritis yakni radang saraf dengan

gejala kejang dan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh persaingannya

dengan piridoksin yang rumus kimianya mirip INH (Tjay, 2007).

Mencit kedua dengan berat 39,8 kg yang diberikan Diazepam 0,5%

dengan dosis 20 mg/kgBB langsung menunjukkan reaksi berupa gerak lambat dari

menit ke-5 hingga menit ke-30 dan tidur pada menit ke-35 hingga menit ke-45.

Setelah diinjeksikan isoniazid 0,025% dengan dosis 1,5 mg/kg BB, mencit kedua

menunjukkan reaksi berupa gerak lambat dari menit ke-5 hingga menit ke-30,

tidur pada menit ke-35, dan kembali gerak lambat pada menit ke-40 hingga menit

ke-60.

Pada mencit ketiga dengan berat 25,2 kg yang diberikan Diazepam 0,5%

dengan dosis lebih tinggi, yaitu 25mg/kgBB. Berdasarkan hasil pengamatan pada

menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20 dan menit ke-25 menunjukkan

respon gerakan lambat. sedangkan pada menit ke-30 hingga menit ke-45 mencit

menunjukkan respon tidur, walaupun mencit sudah diberikan rangsangan dari

luar. Setelah disuntikkan isoniazid 0,025% dengan dosis 1,5 mg/kgBB, mencit

menunjukkan respon gerak lambat pada menit ke-5 dan pada menit ke-10,

sedangkan pada menit ke-15 hingga menit ke-60 mencit menunjukkan respon

tidur.

17

Pada mencit ke-2 dan ke-3 tidak menimbulkan kejang dibandingkan

dengan kontrol, hal ini dikarenakan mencit ke-2 dan ke-3 telah diinjeksikan

terlebih dahulu dengan diazepam sebagai antikejang dengan dosis 20 mg/Kg BB

dan 25 mg/Kg BB, sedangkan pada mencit control hanya diberikan enjeksi

aquades 1% BB. Diazepam yang diberikan sangat efektif untuk menghentikan

aktivitas kejang kontinu, terutama status epileptikus umum tonik-klonik.

diazepam bekerja pada sinaps GABA

A

, dan sebagian kerjanya dalam mengurangi

spastisitas setidaknya diperentarai di medulla spinalis karena obat ini sangat

efektif pada pasien yang mengalami transeksi medulla spinalis, diazepam

menghasilkan sedasi pada dosis yang diperlukan untuk menurunkan tonus otot

(Katzung, 2007).

18

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Stimulan yang berlebihan pada susunan saraf pusat dapat menyebabkan

kejang pada hewan percobaan

- Pemberian INH secara berlebihan menyebabkan kejangan tonik dan klonik

bahkan kematian akibat kejangan tonik.

- Diazepam mempunyai efek sebagai anti-konvulsan yang dapat mengatasi

kejang yang diakibatkan oleh INH.

- Semakin tinggi dosis diazepam yang diberikan semakin besar memberikan

efek antikonvulsi pada hewan percobaan.

5.2 Saran

- Sebaiknya pada durasi percobaan dilakukan lebih dari 2 jam untuk melihat

efek maksimal dari obat antikonvulsi tersebut.

- Sebaiknya percobaan dilakukan menggunakan obat lain yang juga dapat

menyebabkan kejang.

- Sebaiknya percobaan dilakukan pada hewan percobaan lain.

19

DAFTAR PUSTAKA

Djuwita, Ita., dkk. (2012). Pertumbuhan Sekresi Protein Hasil Kultur Primer Sel-

sel Sereberum Anak Tikus. Jurnal Veteriner Juni 2012 Vol. 13 No.2.

(http://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/article/view/5994)

Pearce, E.C, (2009). Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Guyton, A.C., Hall, J.E. (2007). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta:

Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Katzung, B. G. (2007). Farmakologi Dasar dan Klinik. Jakarta: Salemba

Medika.

Katzung, Bertram, G. (1997). Farmakologi Dasar dan Klinik , Edisi Ke 6. Jakarta:

Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Katzung, Bertram, G. (2004). Farmakologi Dasar dan Klinik , Edisi Ke 8. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.

Mutschler, E. (1991). Dinamika Obat. Bandung: ITB.

Mora, S. (2011). Central nervous system activity of the hydroalcoholic ekxtract of

casimiroa eduils in rats and mice.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104005604

Tjay, T.H, dan Rahardja, Kirana. (2007). Obat-Obat Penting. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo.

Wade.C & Tavris.C., (2008), Psikologi. Edisi 9. Jilid 1. Jakarta: Penerbit

Erlangga

Zhang, Zhengyi, dkk. (2012). Identification Of Representative genes Of The

Central Nervous System Of The Locust, Locusta migratoria manilensis bu

Deep Sqeuencing. Journal of Insect Science: Vol.12.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23421689) diakses tanggal 5 April

2014.

Tanu, I., (1995), Farmakologi dan Terapi, Edisi Keempat, Fakutas Kedokteran

Universitas Indonesia, Jakarta.

Anda mungkin juga menyukai

- Bab 1 AnfisDokumen25 halamanBab 1 AnfisPache ChristyoBelum ada peringkat

- Kelompok 1 PersyarafanDokumen12 halamanKelompok 1 Persyarafan베띠땀바Belum ada peringkat

- Fiswan Saraf FixDokumen21 halamanFiswan Saraf FixNaning Dwi LestariBelum ada peringkat

- Anatomi Dan Fisiologi Sistem PersarafanDokumen25 halamanAnatomi Dan Fisiologi Sistem PersarafanAgstri Dwi MarselaBelum ada peringkat

- Kel 1Dokumen12 halamanKel 1베띠땀바Belum ada peringkat

- Biomedik Dasar Anatomi Dan FisiologiDokumen18 halamanBiomedik Dasar Anatomi Dan FisiologiZairul AshariBelum ada peringkat

- Makalah PsikologiDokumen12 halamanMakalah PsikologiFatih BasmalahBelum ada peringkat

- Anatomi FIsiologi SIstem NeurologiDokumen34 halamanAnatomi FIsiologi SIstem NeurologiNikmah El-husna HusainBelum ada peringkat

- Sistem Koordinasi Pada ManusiaDokumen19 halamanSistem Koordinasi Pada ManusiasalsaBelum ada peringkat

- SISTEM SARAF NEUROLOGI (Nining)Dokumen19 halamanSISTEM SARAF NEUROLOGI (Nining)AsrikimalahaBelum ada peringkat

- Pembagian Sistem SarafDokumen22 halamanPembagian Sistem SarafMWBelum ada peringkat

- Fisiologi Olahraga (Sistem Saraf)Dokumen8 halamanFisiologi Olahraga (Sistem Saraf)KriztianBelum ada peringkat

- Makalah Sistem RegulasiDokumen26 halamanMakalah Sistem RegulasiprechelBelum ada peringkat

- Bab 3 Sistem Saraf Dan Indera ManusiaDokumen42 halamanBab 3 Sistem Saraf Dan Indera ManusiaMariama RestiBelum ada peringkat

- Sistem Saraf Pada Manusia NaveDokumen27 halamanSistem Saraf Pada Manusia NaveNatasia TanaumaBelum ada peringkat

- Anatomi & Fisiologi Sistem SarafDokumen18 halamanAnatomi & Fisiologi Sistem SarafFitri EgaBelum ada peringkat

- LP Epilepsi AnakDokumen28 halamanLP Epilepsi Anakyvs552kcfqBelum ada peringkat

- Jaringan SarafDokumen6 halamanJaringan SarafVyan BagusBelum ada peringkat

- Laporan Pendahuluan EpilepsiDokumen39 halamanLaporan Pendahuluan EpilepsiReza SimbeBelum ada peringkat

- Kata PengantarDokumen19 halamanKata PengantarbuyagolazoBelum ada peringkat

- Sistem Saraf Pada ManusiaDokumen28 halamanSistem Saraf Pada ManusiaSeptiana Putrining Suci AdiBelum ada peringkat

- LP Epilepsi AnakDokumen25 halamanLP Epilepsi Anakyvs552kcfqBelum ada peringkat

- Sistem Saraf & Sistem KoordinasiDokumen6 halamanSistem Saraf & Sistem KoordinasiErfanBelum ada peringkat

- Sistem Saraf Dan Pusat InformasiDokumen14 halamanSistem Saraf Dan Pusat InformasiLutfiana FaridaBelum ada peringkat

- Bahan Ajar KoordinasiDokumen15 halamanBahan Ajar KoordinasiSyavira AzzahraBelum ada peringkat

- Proses Pembentukan Sistem Saraf PusatDokumen22 halamanProses Pembentukan Sistem Saraf Pusatriskamanda94Belum ada peringkat

- Tugas Praktikum NeuroDokumen5 halamanTugas Praktikum NeuroN.F AbdillahBelum ada peringkat

- Sistem Saraf Dan Sistem EndokrinDokumen11 halamanSistem Saraf Dan Sistem EndokrinselviBelum ada peringkat

- Makalah Anatomi Fisiologi Sistem SyarafDokumen172 halamanMakalah Anatomi Fisiologi Sistem Syarafyolaengla28Belum ada peringkat

- Makalah Jaringan SarafDokumen41 halamanMakalah Jaringan SarafGiovanni TakeneBelum ada peringkat

- Sistem KoordinasiDokumen31 halamanSistem KoordinasiRiski AmalludinBelum ada peringkat

- Resume Anfis Sistem PersarafanDokumen20 halamanResume Anfis Sistem PersarafanHusna ArdianaBelum ada peringkat

- Sistem RegulasiDokumen27 halamanSistem RegulasiDickyBelum ada peringkat

- Sistem Saraf PusatDokumen14 halamanSistem Saraf Pusatmaghfirah jailaniBelum ada peringkat

- Sistem Saraf Pada ManusiaDokumen19 halamanSistem Saraf Pada ManusiaaprilBelum ada peringkat

- Sistem PersyarafanDokumen18 halamanSistem PersyarafanFeby YuniarBelum ada peringkat

- LP FebrisDokumen17 halamanLP FebrisEriyan Pratama LutfiBelum ada peringkat

- Laporan Pendahuluan VertigoDokumen25 halamanLaporan Pendahuluan VertigoMarioDalthonBelum ada peringkat

- Makalah Jaringan SarafDokumen17 halamanMakalah Jaringan SarafAnche Poe0% (1)

- Ipa Sistem SarafDokumen19 halamanIpa Sistem SarafSaniya jauharBelum ada peringkat

- Resume Materi Sistem Saraf Dan Special SenseDokumen21 halamanResume Materi Sistem Saraf Dan Special SenseFrensi Arynanti TangkiBelum ada peringkat

- Histologi Saraf Dan EndokrinDokumen16 halamanHistologi Saraf Dan EndokrinNabillah HazimahBelum ada peringkat

- Farmakologi 2018Dokumen64 halamanFarmakologi 2018Surya RamadhanBelum ada peringkat

- Hernia Nukleus PulposusDokumen61 halamanHernia Nukleus Pulposuseuis salsabila izzatiBelum ada peringkat

- Resume Sistem Persyarafan Kel 4Dokumen21 halamanResume Sistem Persyarafan Kel 4Intan Fatria YulianiBelum ada peringkat

- Makalah Sistem SarafDokumen13 halamanMakalah Sistem SarafyanuarBelum ada peringkat

- Makalah Sistem Saraf Manusia (1) ARSENNNDokumen32 halamanMakalah Sistem Saraf Manusia (1) ARSENNNetris angkutBelum ada peringkat

- Potensial AksiDokumen15 halamanPotensial AksiRipiani Yanditri0% (1)

- Sistem Saraf Pusat Dan PeriferDokumen24 halamanSistem Saraf Pusat Dan PeriferErwanda Eka PrastikaBelum ada peringkat

- Patman Penyakit SyarafDokumen12 halamanPatman Penyakit SyarafMedyarina KurniasihBelum ada peringkat

- Sistem Regulasi Pada Manusia 2Dokumen23 halamanSistem Regulasi Pada Manusia 2Ayu Laila MuflihaBelum ada peringkat

- Jaringan Epitel NinyDokumen16 halamanJaringan Epitel NinyEster MangeroBelum ada peringkat

- Revisi Logbook Stroke KMBDokumen46 halamanRevisi Logbook Stroke KMBSiti Alifah PutriBelum ada peringkat

- Toaz - Info Makalah Konsep Kekritisan Neurologi PR DikonversiDokumen73 halamanToaz - Info Makalah Konsep Kekritisan Neurologi PR DikonversiDesti NopitaBelum ada peringkat

- Makalah FisiologiDokumen12 halamanMakalah FisiologifarizdiaulhaqBelum ada peringkat

- Laprak Sistem SarafDokumen13 halamanLaprak Sistem SarafRaden Ayu RantyBelum ada peringkat

- Sel SarafDokumen10 halamanSel SarafArni LajuluBelum ada peringkat

- Struktur Neuron Beserta FungsinyaDokumen21 halamanStruktur Neuron Beserta FungsinyaRima DwiBelum ada peringkat

- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat

- Identifikasi AmylumDokumen6 halamanIdentifikasi AmylumChichi2406100% (1)

- Tes Urine MultidrugDokumen7 halamanTes Urine MultidrugChichi2406Belum ada peringkat

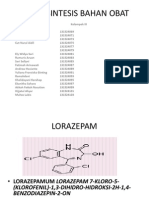

- Tugas Sintesis Bahan ObatDokumen17 halamanTugas Sintesis Bahan ObatChichi2406Belum ada peringkat

- Skrining Fitokimia Golongan Senyawa Kimia SaponinDokumen2 halamanSkrining Fitokimia Golongan Senyawa Kimia SaponinChichi2406Belum ada peringkat

- Anatomi RambutDokumen1 halamanAnatomi RambutChichi2406Belum ada peringkat

- Pemeriksaan Psikotropika Dan NarkotikaDokumen16 halamanPemeriksaan Psikotropika Dan NarkotikaChichi2406Belum ada peringkat

- Sulfaguanidin BaruDokumen8 halamanSulfaguanidin BaruChichi2406Belum ada peringkat

- Asma Pada Ibu HamilDokumen10 halamanAsma Pada Ibu HamilChichi2406Belum ada peringkat