Wali Songo

Wali Songo

Diunggah oleh

fajarnovita4030 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

12 tayangan25 halamanHak Cipta

© © All Rights Reserved

Format Tersedia

PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

12 tayangan25 halamanWali Songo

Wali Songo

Diunggah oleh

fajarnovita403Hak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Anda di halaman 1dari 25

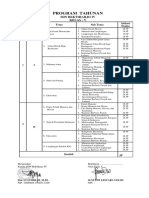

Semester 1

Pelajaran 1 Mengaji Surah al-Falaq

Pelajaran 2 Mengimani Allah dan Rasul-Nya

Pelajaran 3 Memahami Asmaul Husna

Pelajaran 4 Berakhlak Karimah 1

Pelajaran 5 Islam Mengajarkan Kesucian

Pelajaran 6 Mengidolakan Nabi dan Rasul

Semester 2

Pelajaran 7 Mengaji Surah al-Fil

Pelajaran 8 Mengimani Malaikat Allah

Pelajaran 9 Berakhlak Karimah 2

Pelajaran 10 Ayo Tertib Salat

Pelajaran 11 Kisah Keteladanan Wali Songo

Kisah Keteladanan Wali Songo

Pernahkah kamu mendengar kata wali?

Wali adalah sebutan untuk orang yang

dicintai Allah Swt. Mereka memiliki ilmu

agama yang tinggi. Di Indonesia ada Wali

Songo. Mereka adalah para penyebar

agama Islam di Indonesia. Banyak hal

yang bisa kita teladani dari mereka.

Jasa Wali Songo di Indonesia sangat besar dalam penyebaran dakwah

Islam, terutama di Pulau Jawa. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi dan

berakhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah mereka pun dapat diterima oleh

masyarakat di mana mereka berada.

Isi Materi

A. Kisah Para Wali Songo

B. Keteladanan Para Wali Songo

A. Kisah Para Wali Songo

Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para

penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para

ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat

tinggi. Ketaatannya kepada Allah Swt. juga sangat dalam.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan

Allah Swt. Oleh karena itu, Allah memberikan mereka

karamah. Karamah adalah kekuatan atau keajaiban yang

diberikan Allah Swt. kepada para wali.

Para ulama yang termasuk ke dalam Wali Songo adalah

1. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik

2. Raden Rakhmat alias Sunan Ampel

3. Raden Paku alias Sunan Giri

4. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati

5. Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang

6. Raden Qosim alias Sunan Drajat

7. Ja’far Shadiq alias Sunan Kudus

8. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga

9. Raden Umar Said alias Sunan Muria.

1. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik

Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan Wali Songo.

Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah

seorang ulama besar dan berpengaruh. Dia menjadi guru bagi

para wali dan penasihat bagi sultan.

Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebar-kan

Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan,

mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 M. Pada masa itu,

Nusantara dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Maulana Malik

Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di Desa Leran, arah

barat Kota Gresik.

Perlahan-lahan, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran

Islam. Mula-mula membuka warung yang menjual keperluan

penduduk. Lama-kelamaan, warungnya ramai dikunjungi pembeli.

Setelah itu, dia menjadi tabib. Dia mengobati penyakit dengan

doadoa yang diambil dari Al-Qur’an. Masyarakat pun mulai

tertarik dan menjadi pengikutnya. Setelah pengikutnya banyak,

Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak

murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu

agama.

Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai

pribadi yang santun. Di samping itu, dia juga murah hati kepada

fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 M dan

dikenal dengan nama Sunan Gresik.

2. Raden Rakhmat alias Sunan Ampel

Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Dia adalah putra

Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Candrawulan.

Ayahnya adalah seorang ulama dari Samarkand di Asia

Tengah. Dari silsilahnya, dia adalah keturunan Nabi

Muhammad saw. yang ke-23. Menurut catatan sejarah, dia

lahir pada tahun 1410 M.

Sunan Ampel datang pertama kali ke Nusantara pada tahun

1443 M. Bersama keluarganya, dia mendarat di Pantai

Tuban. Di Tuban, dia mengajarkan agama Islam kepada

masyarakat. Kepribadiannya yang santun membuat masya-

rakat tertarik dan mengikuti ajarannya. Akhirnya, dia

menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyi

Ageng Manila. Sejak menikah, dia dikenal dengan nama

Raden Rakhmat. Dari pernikahan ini, Raden Rakhmat

dikaruniai enam anak. Dua di antara putra-putrinya juga

menjadi wali, yaitu Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan

Raden Qosim alias Sunan Drajat.

Setelah menikah, Raden Rakhmat menyebarkan Islam ke

wilayah Ampel Denta, dekat Surabaya. Di sini, Raden

Rakhmat membangun masjid sebagai pusat dakwah. Selain

masjid, dia juga mendirikan pesantren untuk mendidik

masyarakat belajar agama Islam. Banyak masyarakat yang

datang dan tinggal di pesantren. Sejak itu, Kota Ampel

menjadi kota yang ramai dikunjungi.

Ajaran Raden Rakhmat yang terkenal adalah Moh Limo. Moh

artinya tidak mau, Limo artinya lima perkara. Artinya, tidak

mau melakukan lima hal yang tercela. Lima perbuatan tercela

tersebut adalah tidak mau berjudi (moh main), tidak mau

mabuk (moh ngombe), tidak mau mencuri (moh maling), tidak

mau mengonsumsi narkoba (moh madat), dan tidak mau

berzina (moh madon). Dengan ajaran Moh Limo ini, masya-

rakat terhindar dari perbuatan maksiat sehingga mereka

menjadi orang yang taat beribadah.

Di kalangan para wali, Raden Rakhmat dikenal sebagai orang

yang toleran. Dia menghormati perbedaan pendapat.

Meskipun tidak setuju dengan pendapat orang lain, Raden

Rakhmat tetap bersikap baik. Pada tahun 1478 M Raden

Rakhmat meninggal dunia. Dia dimakamkan di sebelah barat

Masjid Ampel Surabaya dan dikenal dengan nama Sunan

Ampel. Sampai sekarang, banyak umat Islam yang berziarah

ke makamnya.

3. Raden Paku alias Sunan Giri

Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka

Samudra. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan

Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat

India. Ibunya adalah putri Bupati Blambangan, Jawa Timur.

Dia lahir sekitar tahun 1443 M di Blambangan. Karena ada

suatu urusan, Syekh Maulana Ishaq meninggal-kan Dewi

Sekardadu dan putranya pergi ke Pasai.

Raden Paku pertama kali mendapatkan pendidikan agama

dari Pesantren Ampel, pimpinan Sunan Ampel. Karena kecer-

dasannya, dia mendapatkan gelar Maulana Ainul Yaqin.

Setelah bertahun-tahun belajar kepada Sunan Ampel,

Maulana Ainul Yaqin dan Raden Maulana Makhdum Ibrahim

dipanggil menghadap Sunan Ampel. Mereka berdua diutus

oleh Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Akan

tetapi, sebelum menuju Mekah, mereka berdua diminta agar

singgah terlebih dulu di Pasai untuk menemui Syekh Maulana

Ishak.

Rupanya, Sunan Ampel ingin mempertemukan Maulana

Ainul Yaqin dengan ayah kandungnya. Lalu mereka berdua

pun berguru kepada Syekh Maulana Ishak. Setelah belajar

selama tujuh tahun di Pasai, mereka kembali ke Jawa. Pada

saat hendak pulang, Maulana Ishak membekali Raden Paku

dengan segenggam tanah. Beliau memintanya agar men-

dirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau

tanahnya sama dengan yang diberikannya.

Sepulangnya ke Jawa, Maulana Ainul Yaqin segera mencari

tanah yang dimaksud Ayahandanya. Ternyata tanah itu cocok

dengan tanah di daerah Giri, Gresik. Kemudian, dia mulai

berdakwah dengan mendirikan pesantren di daerah Giri

sehingga mendapat julukan Sunan Giri. Pesantrennya

menjadi pusat kajian ilmu tauhid dan fikih. Dalam menyebar-

kan Islam, Sunan Giri menjaga kemurnian akidah. Dia tidak

mau menerima adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran

Islam.

Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli

politik dan ketatanegaraan. Dia menyusun peraturan ketata-

prajaan dan pedoman tata cara di keraton. Karyanya inilah

yang kemudian digunakan di kerajaan Islam, seperti Demak,

Pajang, dan Mataram.

Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M. Makamnya terletak di

Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa

Timur.

4. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati

Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ayahnya adalah

seorang Sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Ibunya adalah

putri Raja Siliwangi yang bernama Nyai Lara Santang. Pada saat

berusia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk

memperdalam ilmu agama. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad

untuk belajar tasawuf.

Pada tahun 1475 M, Syarif Hidayatullah dan ibunya tiba di

Nagari Caruban Larang atau Cirebon. Pada masa itu, penguasa

Nagari Caruban adalah pamannya sendiri, Prabu Cakrabuana.

Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putri paman-

nya, Ratu Pakungwati. Setelah Prabu Cakrabuana meninggal,

Syarif Hidayatullah diangkat menjadi raja di Nagari Caruban.

Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 M dan dimakamkan di

Pasir Jati, bagian tertinggi kompleks makam Gunung Sembung.

Salah satu putranya adalah Pangeran Sabang-kingking.

Pangeran Sabangkingking adalah penguasa kerajaan Banten

yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin.

5. Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang

Maulana Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Dia

lahir di Tuban pada tahun 1465 M. Sepulang dari Pasai,

Maulana Makdum Ibrahim diutus ayahnya untuk berdakwah di

Tuban. Selain itu, dia juga menyebarkan Islam di daerah Pati

dan Pulau Bawean.

Untuk memperlancar dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim

mendirikan pesantren di Tuban. Ketika berdakwah, dia meng-

gunakan gamelan, yaitu kesenian rakyat Bonang. Peng-

gunaan gamelan tersebut adalah untuk menarik masyarakat

agar datang ke masjid. Gamelan yang ditabuh itu lalu dinama-

kan Bonang.

Ketika Sunan Bonang menabuh gamelan, masyarakat

berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu, Sunan Bonang

menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya.

Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang yang terkenal

adalah Tombo Ati, artinya obat penawar hati. Menurut

tembang atau lagu tersebut, obat hati ada lima, yaitu:

a. membaca Al-Qur’an dan memahami maknanya;

b. rajin melaksanakan salat malam atau salat tahajud;

c. berkumpul dengan orang-orang saleh untuk belajar kesa-

lehannya;

d. rajin berpuasa;

e. banyak berzikir di waktu malam.

Ajaran Sunan Bonang meliputi tasawuf, ushuluddin, dan fikih.

Dia mengajarkan masyarakat agar bersungguh-sungguh

dalam ibadah dan mencintai Allah Swt. Orang harus salat,

puasa, dan membayar zakat. Dalam hidup sehari-hari, orang

harus bersikap rendah hati, tidak putus asa, dan selalu

bersyukur atas nikmat Allah. Perbuatan yang harus dijauhi

adalah dengki, sombong, serakah, dan gila jabatan.

Demikianlah ajaran-ajaran penting dari Sunan Bonang. Sunan

Bonang wafat pada tahun 1525 M.

6. Raden Qosim alias Sunan Drajat

Raden Qosim adalah saudara Sunan Bonang. Dia diutus

ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Raden Qosim

kemudian menetap di Kampung Jelak, Banjarwati. Di tempat

ini, dia mendirikan surau yang kemudian menjadi pesantren.

Kampung ini kemudian berganti nama menjadi Banjaranyar.

Beberapa tahun kemudian, Raden Qosim pindah ke dataran

yang lebih tinggi. Bersama para muridnya, Raden Qosim

membangun perkampungan baru, dinamakan Desa Drajat.

Sejak itulah, Raden Qosim dikenal dengan panggilan Sunan

Drajat.

Salah satu nasihat Sunan Drajat kepada muridnya adalah

bapang den simpangi, ono catur mungkur. Artinya, jangan

mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekkan orang lain.

Sunan Drajat wafat pada tahun 1522 M. Untuk mengenang

jasanya, dibangunlah museum dekat makamnya. Di museum

tersebut kita dapat melihat barang-barang peninggalan Sunan

Drajat.

7. Ja’far Shadiq alias Sunan Kudus

Ayahnya bernama Sunan Ngudung dan ibunya bernama

Syarifah, cucu Sunan Ampel. Sunan Ngudung adalah

panglima kerajaan Demak yang terkenal. Ketika ayahnya

wafat, Ja’far Shadiq menggantikan posisinya sebagai pang-

lima perang.

Setelah tidak menjadi panglima perang, Ja’far Shadiq memu-

tuskan untuk berdakwah ke daerah Tajug, utara Demak. Di

Tajug, Ja’far Shadiq hidup bersama dengan santrinya yang

dibawa dari Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan

menara pada tahun 1549 M. Kota Tajug diubah namanya

menjadi Quds, yang artinya suci. Masyarakat kemudian

mengenalnya sebagai Kota Kudus. Ja’far Shadiq kemudian

dikenal dengan nama Sunan Kudus.

8. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga

Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Syahid. Dia

adalah putra bupati Tuban, Arya Wilwatikta. Sunan Kalijaga

disebut juga dengan Syekh Malaya. Raden Said adalah murid

Sunan Bonang.

Setelah ilmunya cukup, Sunan Bonang mengutusnya untuk

mendakwahkan ajaran Islam. Pada mulanya, Sunan Kalijaga

pergi ke Cirebon. Setelah itu, dia berdakwah ke Kadilangu,

Demak dan sekitarnya. Di tempat inilah, Sunan Kalijaga

tinggal hingga akhir hayatnya.

Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga memadukan

dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan

wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik.

Di antara tembang yag diciptakannya adalah Ilir-ilir dan

Dandanggula Semarangan. Adapun gamelan yang dibuat oleh

Sunan Kalijaga adalah Kyai Nagawilaga dan Kyai Guntur

Madu. Kedua gamelan tersebut saat ini disimpan di Keraton

Yogyakarta dan Keraton Surakarta.

Kedua gamelan ini disebut dengan gamelan Sekaten. Karya

Sunan Kalijaga lainnya yang hingga kini masih digemari oleh

orang Jawa adalah wayang kulit. Setiap tokoh wayang dibuat

gambarnya, lalu diukir di atas kulit lembu.

9. Raden Umar Said alias Sunan Muria

Raden Umar said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia

menyebarkan ajaran Islam di wilayah lereng Gunung Muria,

Jawa Tengah. Oleh karena itu, dia dikenal dengan nama

Sunan Muria. Selain di Muria, dia juga mengembangkan

dakwah ke pelosok Pati, Kudus, Juwana, hingga ke pesisir

utara Pulau Jawa.

Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisi kebudayaan

masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan

disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam bidang kesenian,

Sunan Muria juga menciptakan tembang, yaitu Sinom dan

Kinanthi. Lewat tembang-tembang itulah, Sunan Muria

mengajak orang-orang mengamalkan ajaran Islam.

Sunan Muria dikenal lebih suka berdakwah pada rakyat jelata

di banding kaum bangsawan. Oleh karena itu, daerah

dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai lereng Gunung

Muria hingga daerah pesisir utara. Cara dakwah inilah yang

menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka

berdakwah topo ngeli, yaitu dengan mengikuti kegemaran

masyarakat.

Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Muria wafat dan

dimakamkan di Desa Colo, sekitar 19 km dari pusat Kota

Kudus. Hingga sekarang, banyak umat Islam yang berziarah

ke makamnya untuk meneladani kealiman dan perjuangan-

nya dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam.

B. Keteladanan Para Wali Songo

1. Berdakwah dengan Cara Damai

Dalam menyebarkan ajaran Islam, para Wali Songo tidak

memaksakan Islam kepada masyarakat. Pada masa itu,

masyarakat Indonesia beragama Hindu. Dengan sabar,

mereka mengajarkan Islam. Sedikit demi sedikit, masyarakat

pun mampu menerimanya. Bagi masyarakat yang tidak

menerima Islam, mereka tidak dipaksa masuk Islam.

Wali Songo berdakwah dengan cara yang bijaksana. Peng-

ajaran Islam dilakukan dengan bahasa yang santun. Mereka

mengajarkan ketaatan kepada Allah Swt. sebagai satu-

satunya Tuhan yang wajib disembah. Mereka mengajak

masyarakat untuk rajin beribadah.

2. Toleransi terhadap Kebudayaan Masyarakat

Para wali sangat peduli dengan kebudayaan masyarakat.

Mereka mengislamkan tradisi-tradisi yang sudah ada.

Tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam tetap

dipelihara. Akan tetapi, tradisi yang bertentangan dengan

Islam diubah dan disesuaikan dengan Islam.

Masyarakat Jawa pada waktu itu sangat menyukai kese-

nian. Mereka biasa menonton wayang dan menabuh

gamelan. Mereka juga gemar menggubah tembang. Para

wali menjadikan kesenian sebagai sarana berdakwah.

Mereka menciptakan tembang-tembang yang berisi

ajaran Islam, seperti Tombo Ati, Lir Ilir, Sinom, dan

Kinanthi. Melalui tembang tersebut, para wali mengajar-

kan Islam kepada masyarakat.

3. Menyantuni Fakir Miskin

Sasaran dakwah Wali Songo adalah rakyat jelata. Mereka

kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Wali Songo mengajar-

kan orang-orang untuk menjadi dermawan. Mereka mendidik

masyarakat agar suka bersedekah kepada fakir miskin dan

anak-anak telantar. Masyarakat yang miskin mendapatkan

santunan. Mereka diberi tanah garapan untuk pertanian.

Anak-anak mereka dididik di pesantren yang didirikan para

wali. Mereka belajar tanpa dipungut bayaran. Para wali

menunjukkan bahwa Islam menyayangi fakir miskin.

Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Barang siapa

yang mencintai Allah harus mencintai fakir miskin. Harta

kekayaan adalah amanah dari Allah. Di dalamnya ada hak

yang dimiliki fakir miskin. Oleh karena itu, rajinlah berse-

dekah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah.

Terima Kasih ...

Semoga Ilmunya Bermanfaat,

Aamiin.

Editor : Bilal Inc.

Sumber Bahan Ajar :

Anda mungkin juga menyukai

- Kisah Wali SongoDokumen3 halamanKisah Wali SongoArif Muttaqin75% (4)

- Makalah Wali SongoDokumen12 halamanMakalah Wali SongoFahrul Syawal76% (17)

- Kisah Hikayat Sahabat Rasul Vol 1 Abu Hurairah Sang Bapak Kucing Kecil Edisi Bilingual Indonesia & MelayuDari EverandKisah Hikayat Sahabat Rasul Vol 1 Abu Hurairah Sang Bapak Kucing Kecil Edisi Bilingual Indonesia & MelayuPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6)

- Sejarah Wali 9Dokumen7 halamanSejarah Wali 9Muhammad Nashiruddin ZarkasyiBelum ada peringkat

- Biografi WalisongoDokumen6 halamanBiografi WalisongoevilisBelum ada peringkat

- Sejarah Masuknya Islam Ke IndonesiaDokumen11 halamanSejarah Masuknya Islam Ke IndonesiaGandiihgrBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen17 halamanWali Songoforza milanBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen17 halamanWali SongonikenBelum ada peringkat

- Tugas SEJARAH INDONESIA 1Dokumen7 halamanTugas SEJARAH INDONESIA 1Joseph BryanBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen8 halamanWali SongoYossy RamadhantiBelum ada peringkat

- Wali Songo 3Dokumen12 halamanWali Songo 3Amanda net2ccBelum ada peringkat

- WalisongoDokumen6 halamanWalisongoDenny AlfhajriBelum ada peringkat

- Walisongo Dan Model Penyebaran IslamDokumen33 halamanWalisongo Dan Model Penyebaran IslamMaulana AsyariBelum ada peringkat

- Kisah Wali Songo 2Dokumen11 halamanKisah Wali Songo 2AhmadFadilahBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen10 halamanWali SongoDhani Purnama Sari, S.Pd.Belum ada peringkat

- Tugas Bahasa InggrisDokumen11 halamanTugas Bahasa InggrisNanda RizkiansyahBelum ada peringkat

- Tugas Pendidikan Agama IslamDokumen10 halamanTugas Pendidikan Agama IslamWahyöe MuhammadBelum ada peringkat

- Makalah Wali Songo OkDokumen11 halamanMakalah Wali Songo OkImri OfficialBelum ada peringkat

- Biografi Wali SangaDokumen4 halamanBiografi Wali SangaFirdaus AbbasBelum ada peringkat

- WALISONGODokumen6 halamanWALISONGOFAISAL100% (1)

- Biografi PaiDokumen15 halamanBiografi Paimaru komputerBelum ada peringkat

- Rangkuman Walisongo-1Dokumen20 halamanRangkuman Walisongo-1Nadhira SorayaBelum ada peringkat

- Makalah Sejarah Kebudayaan Islam-1Dokumen7 halamanMakalah Sejarah Kebudayaan Islam-1Ivana TuguBelum ada peringkat

- Wali Sanga Tugas AbrorDokumen3 halamanWali Sanga Tugas AbrorMuhamad Sahid SaputraBelum ada peringkat

- ReviewJurnal Ryan SKIDokumen3 halamanReviewJurnal Ryan SKIBimaAnangBelum ada peringkat

- Kliping Sejarah Wali SongoDokumen12 halamanKliping Sejarah Wali SongoHauzan Ilham AqilBelum ada peringkat

- WALI SONGO-WPS OfficeDokumen14 halamanWALI SONGO-WPS OfficeNabila JuliantiBelum ada peringkat

- Biografi Wali SongoDokumen9 halamanBiografi Wali SongoZugaBelum ada peringkat

- Wali Songo-1Dokumen12 halamanWali Songo-1Javas RabniBelum ada peringkat

- Biografi Wali SongoDokumen10 halamanBiografi Wali SongoAndhika NugrahaBelum ada peringkat

- Sunan GresikDokumen22 halamanSunan GresikkevinjunivokevinBelum ada peringkat

- WALIDokumen11 halamanWALIbina jayaBelum ada peringkat

- Dokumen Wali Sanga AnjayDokumen13 halamanDokumen Wali Sanga AnjaynadaBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen7 halamanWali SongoJavas RabniBelum ada peringkat

- Tugas Pai KELOMPOK 4-RevisiDokumen13 halamanTugas Pai KELOMPOK 4-RevisiRisqi KnockBelum ada peringkat

- Peran Walisongo Dalam Menyebarkan Agama Islam Diindonesia NewDokumen8 halamanPeran Walisongo Dalam Menyebarkan Agama Islam Diindonesia Newutaminurul725Belum ada peringkat

- Tugas Kliping Wali SongoDokumen20 halamanTugas Kliping Wali SongoLeonard pratamaBelum ada peringkat

- WalisangaDokumen3 halamanWalisanga????Belum ada peringkat

- Peran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di IndonesiaDokumen7 halamanPeran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di IndonesiaAnonymous 4IaxCF100% (1)

- Peran Wali SongoDokumen16 halamanPeran Wali SongoTutik HandayaniBelum ada peringkat

- Sejarah Kebudayaan IslamDokumen18 halamanSejarah Kebudayaan Islamboxkoko77Belum ada peringkat

- Materi SKI IX Sesuai KMA 183 Tahun 2019Dokumen18 halamanMateri SKI IX Sesuai KMA 183 Tahun 2019Astin IstianaBelum ada peringkat

- Kisah 9 Tokoh WalisongoDokumen9 halamanKisah 9 Tokoh WalisongoPutri Yogi SelvianaBelum ada peringkat

- MAKALAH SKI WALISONGO-WPS Office-2Dokumen11 halamanMAKALAH SKI WALISONGO-WPS Office-2Indhah 1203Belum ada peringkat

- Biografi Dan Sejarah Wali Songo 1. Sunan GresikDokumen9 halamanBiografi Dan Sejarah Wali Songo 1. Sunan Gresikprima ega patriaBelum ada peringkat

- Dakwah Wali SangaDokumen4 halamanDakwah Wali SangaAminah AlaydrusBelum ada peringkat

- Wali SongoDokumen10 halamanWali SongoLala TiranyaBelum ada peringkat

- Sunan GresikDokumen7 halamanSunan GresikAndalas ComputerBelum ada peringkat

- KeteladananDokumen17 halamanKeteladananFah Reni ReniBelum ada peringkat

- Tugas Ski BilqisDokumen8 halamanTugas Ski BilqisBilqis DaudBelum ada peringkat

- Sejarah Wali Songo Dan Asal UsulnyaDokumen3 halamanSejarah Wali Songo Dan Asal UsulnyaSyah NapirahBelum ada peringkat

- 2 Nilai Perjuangan Wali SongoDokumen10 halaman2 Nilai Perjuangan Wali SongoWarnet CigadogBelum ada peringkat

- Biografi WalisongoDokumen10 halamanBiografi Walisongoabc50% (2)

- Wali SongoDokumen11 halamanWali SongoAbdul HaliemBelum ada peringkat

- Tugas Kelompok Perkembangan IslamDokumen20 halamanTugas Kelompok Perkembangan IslamMuhamad RafliBelum ada peringkat

- Makalah Wali SongoDokumen12 halamanMakalah Wali Songoarya fotocopykbBelum ada peringkat

- Biografi Walisango Dan Perannya Dalam Mengembangkan Islam Di IndonesiaDokumen10 halamanBiografi Walisango Dan Perannya Dalam Mengembangkan Islam Di IndonesiaYasmin Mumtaz0% (1)

- WalisongoDokumen7 halamanWalisongoSiti Nur HalizaBelum ada peringkat

- Kel. 9Dokumen32 halamanKel. 9Laila TsaniBelum ada peringkat

- Wali Songo 1Dokumen17 halamanWali Songo 1Amanda net2ccBelum ada peringkat

- Nabi Ibrohim Dan Isma'IlDokumen25 halamanNabi Ibrohim Dan Isma'Ilfajarnovita403Belum ada peringkat

- Promes KLS 5 - SMT 2Dokumen10 halamanPromes KLS 5 - SMT 2fajarnovita403Belum ada peringkat

- Jurnal Kelas 5 Tema 7Dokumen26 halamanJurnal Kelas 5 Tema 7fajarnovita403Belum ada peringkat

- Program Tahunan Kelas 5Dokumen2 halamanProgram Tahunan Kelas 5fajarnovita403Belum ada peringkat

- CP Bahasa JawaDokumen3 halamanCP Bahasa Jawafajarnovita403Belum ada peringkat