Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Diunggah oleh

Halili KendariJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Diunggah oleh

Halili KendariHak Cipta:

Format Tersedia

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

BAB IV

PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam

penyusunan rencana zonasi WP-3-K. Data yang dikumpulkan berupa data

sekunder yang berasal dari instansi terkait, terutama data yang berupa

data spasial dan hasil-hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh instansi

tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait memiliki

berbagai macam bentuk dan format, diantaranya berupa peta analog

(hardcopy), peta digital (data digital), dan data tabular/numerik.

Tabel 4.1. Jenis dan bentuk data sekunder yang dikumpulkan

dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K

N

o

Jenis

Data

Tipe Data

Format

Data

Contoh Data/Peta

Peta

Analog

Peta Cetakan

Hardcopy

Peta Hardcopy Rupabumi, Peta

Hardcopy Geologi

Data/Pet

a Digital

Data hasil digitasi

peta analog

Shapefile

Data vektor penggunaan lahan,

Data vektor garis pantai

Data hasil konversi

data

Shapefile

Peta kontur ketinggian lahan hasil

konversi dari Data Digital

Elevation Model (DEM)

Data Hasil Plotting

GPS/Pengukuran

Lapangan

Shapefile

Data titik lokasi sampel

pengukuran fisika perairan

Data Hasil

Interpretasi Citra

Satelit

Shapefile

Peta penggunaan lahan, peta batas

ekosistem mangrove

Data Hasil Analisis

GIS dan Pemodelan

Matematis

Shapefile

Peta Sebaran Terumbu Karang

hasil Pemodelan Lyzenga, Peta

risiko bencana, Peta arah dan

kecepatan arus

Data numerik

(Angka) yang

memiliki informasi

Lokasi

.xls, .dbf

Data Jumlah Penduduk Kecamatan

X, Data perubahan luas

penggunaan lahan di kawasan

Pesisir X, Data Numerik Hasil

Pengukuran Fisika Perairan di Laut

X, Lokasi Infrastruktur

Data

Tabular/

Numerik

Dengan adanya keragaman format data dari berbagai instansi

tersebut, maka data sekunder tersebut perlu diseragamkan formatnya

menjadi format peta digital, sehingga dapat dilakukan penilaian kualitas

dan kuantitas data sekunder yang ada diperoleh. Penilaian kualitas data

17

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

sekunder terkait dengan beberapa kriteria diantaranya skala, akurasi

spasial, dan akurasi atribut.

4.1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan sesuai dengan

kebutuhan penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K. Data yang

dikumpulkan dari instansi terkait berupa data spasial dan hasil-hasil

pemetaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Untuk

mendapatkan data sekunder tersebut, langkah-langkah yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan daftar data yang dibutuhkan di setiap instansi

2) Mendatangi instansi terkait untuk mendapatkan data sesuai

dengan tema

3) Melakukan kompilasi data dan mengklasifikasikan data sesuai

tema dan skala

4) Melakukan analisis data untuk menyamakan format data yang

berbeda-beda menjadi format data/peta digital

5) Menyusun peta-peta tematik

6) Melakukan penilaian kualitas dan kuantitas data

Data yang dikumpulkan dari dari berbagai instansi dapat

dikategorikan menjadi peta dasar dan citra satelit, dataset dasar dan

dataset tematik. Penjelasan pengumpulan data untuk penyusunan

RZWP-3-K dijabarkan sebagai berikut:

18

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

4.1.1.

Peta Dasar dan Citra Satelit

Peta dasar dan citra satelit dibutuhkan untuk membuat peta wilayah perencanaan dalam penyusunan

RZWP-3-K.

Tabel 4.2. Pengumpulan Peta Dasar dan Citra Satelit dari Berbagai Instansi untuk RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGO

RI DATA

Peta

Dasar

JENIS

DATA/PETA

SKALA/RESOLUSI

BENTUK/FORMA

T DATA/PETA

SUMBER DATA &

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

Peta

Rupabumi

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Rupabumi Indonesia

skala 1 : 250.000, dan 1

: 50.000

BIG

Lingkungan

Pantai

Indonesia

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Lingkungan Pantai

Indonesia

skala 1 : 250.000, dan 1

: 50.000

BIG

Citra Satelit

Resolusi 30 x 30 m, 10

x 10 m

Softcopy

Citra satelit

LAPAN

4.1.2.

Dataset Dasar

Data spasial dasar merupakan data spasial yang menjadi dasar dalam pemetaan tematik suatu wilayah.

Data spasial dasar terbagi menjadi data terestrial dan bathimetri.

Tabel 4.3. Pengumpulan Dataset Dasar dari Berbagai Instansi untuk RZWP-3-K

19

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGORI

DATA

Garis Pantai

Garis pantai

1:

250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Lingkungan Pantai

Indonesia

skala 1 : 250.000, dan 1 :

50.000

BIG

Bathimetri

Bathimetri

1:

250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Lingkungan Pantai

Indonesia skala 1 : 250.000,

dan 1 : 50.000

Peta Laut skala 1 : 250.000,

dan 1 : 50.000

BIG

1:

250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Data Dasar yang dikeluarkan

oleh BIG

BIG

Batas

Wilayah Laut

Provinsi

JENIS

DATA/PETA

Wilayah

Administrasi

SKALA/R

ESOLUSI

BENTUK/FORMA

T

DATA/PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

DISHIDROS

TNI AL

4.1.3.

Dataset Tematik

Data spasial tematik merupakan data spasial yang memiliki tema tertentu yang dibutuhkan sebagai

bahan penyusunan peta tematik. Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi data geologi dan geomorfologi, oseanografi;

penggunaan lahan, status lahan, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan wilayah laut, sumberdaya

air, ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan, infrastruktur, demografi dan sosial, ekonomi wilayah, dan

risiko bencana dan pencemaran.

Tabel 4.4. Pengumpulan Dataset Tematik dari Berbagai Instansi

20

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

Oseanogr

af

Geologi

dan

Geomorfo

logi Laut

JENIS

DATA/PETA

Oseanografi

Fisik:

a. Arus

b. Gelombang

c. Pasang Surut

d. Suhu

Permukaan

e. Kecerahan

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta oseanografi fisik

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000

Dishidros, KKP,

LIPI, Instansi

terkait,

Perguruan

Tinggi

Oseanografi

Kimia

a. pH

b. salinitas

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta oseanografi kimia skala 1

: 250.000, 1 : 50.000

Dishidros, KKP,

LIPI, Instansi

terkait,

Perguruan

Tinggi

Oseanografi

Biologi

Klorofil

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta oseanografi biologi skala

1 : 250.000, 1 : 50.000

Dishidros, KKP,

LIPI, Instansi

terkait,

Perguruan

Tinggi

Geologi Laut

1 : 250.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Geologi laut

skala 1 : 250.000

Pusat Survei

Geologi, Kemen

ESDM

(Walidata)

P3GL

Kementerian

ESDM

21

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

Dit. Vulkanologi

Kementerian

ESDM

Ekosiste

m Pesisir

dan

Pulaupulau

kecil

Sumberd

Substrat Dasar

Laut

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Geologi & geomorfologi

dasar laut skala 1 : 250.000,

dan 1 : 50.000

- Pusat

Penelitian dan

Pengembangan

Geologi Laut

Kemen ESDM

(Walidata)

Deposit pasir

laut

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Geologi & geomorfologi

dasar laut skala 1 : 250.000,

dan 1 : 50.000

Mangrove

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta Mangrove skala 1 :

250.000, 1 : 50.000

Dit. Konservasi

Tanah dan Air

KLHK

(Walidata), BIG,

LIPI, KKP

Terumbu

Karang

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta Terumbu Karang

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

Pusat Penelitian

Oseanografi LIPI

(Wali

data),

BIG , KKP

Lamun

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta Lamun

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

Pusat Penelitian

Oseanografi LIPI

(Wali data), BIG,

KKP

Pelagis

1 : 250.000

Softcopy

Peta Daerah Penangkapan Ikan

(Fishing Ground) Pelagis &

- Pusat

Penelitian dan

22

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

pemanfaa

tan ruang

laut yang

telah ada

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

1 : 50.000

aya Ikan

(Jenis

dan

Kelimpah

an Ikan)

SKALA/

RESOLUSI

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

Jenis dan Kelimpahan Ikan

Pelagis

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000

Pengembangan

Perikanan KKP

(Walidata

Sumberdaya)

KKP, Instansi

terkait

Demersal

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta Daerah Penangkapan Ikan

(Fishing Ground) Demersal &

Jenis dan Kelimpahan Ikan

Demersal

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

- Pusat

Penelitian dan

Pengembangan

Perikanan KKP

(Walidata

Sumberdaya)

KKP, Instansi

terkait

Kawasan

Pemanfaatan

Umum

(bangunan

laut,

transportasi

atau utilitas

laut,

infrastruktur

laut, KJA,

Bagan, Fishing

Ground,

Pendaratan

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy

Peta Pemanfaatan Wilayah

Perairan/Laut

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

KKP, Instansi

terkait

23

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

Pesawat,

pariwisata,

pertambangan,

pemanfaatan

masyarakat

hukum adat,

tempat suci,

dan lain-lain)

Dokumen

Perencan

aan

Pemanfaa

tan

Kawasan

Konservasi

atau Kawasan

Lindung Laut

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Kawasan Konservasi

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000

KKP, KLHK

Alur Laut

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta

laut skala 1 : 250.000, 1 :

50.000,

Kemenhub,

Kementerian

ESDM, KKP,

LIPI, Instansi

terkait

Kawasan

Strategis

Nasional

Tertentu

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta KSNT skala 1 : 250.000,

1 : 50.000,

KKP, TNI,

Kemenhub,

Kemenparekraf

Rencana Induk

Pariwisata,

Rencana Induk

Pelabuhan, dan

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Dokumen perencanaan atau

peta skala 1 : 250.000, 1 :

50.000,

Kementerian/

Lembaga

terkait, SKPD

24

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

Perairan

Pesisir

lain-lain

Sosial,

Ekonomi

dan

Budaya

Data

Kependudukan

dan Sosial:

Populasi:jumla

h, kepadatan

dan distribusi

umur (time

series 10

tahun)

Trend

pertumbuhan

populasi :

tingkat

kelahiran dan

kematian (time

series 10

tahun)

Pendidikan

umum

Mata

Pencaharian

Agama

Budaya

Tingkat akses

dan

keterlayanan

SKALA/

RESOLUSI

1 : 250.000

1 : 50.000

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

Softcopy &

hardcopy

SUMBER DATA

Peta Kependudukan dan

Sosial

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

- Direktorat

Diseminasi

Statistik, BPS

(Walidata

Demografi)

Peta RTRW,

Data BPS (time

series)

25

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

fasilitas

publik: listrik,

air bersih,

sanitasi,

kesehatan,

pendidikan

Lembaga

Masyarakat,

LSM

Masyarakat

Hukum adat

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta Kependudukan dan

Sosial

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

- Dit. Survei dan

Pemetaan

Tematik, Kemen

ATR (Walidata

Wilayah Adat)

Peta RTRW,

Wilayah

tangkapan

tradisional

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta tangkapan nelayan

tradisional

KKP, DKP,

Bappeda,

Instansi terkait

Tingkat

perekonomian

wilayah:

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta perekonomian wilayah

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1

: 25.000

Peta RTRW, Data

statistik BPS,

Disnaker, Dinas

pariwisata,

Dinas Perikanan

(time series)

o Pendapatan

perkapita

provinsi

o Pertumbuhan

26

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

Pendapatan

perkapita

provinsi

o Angkatan kerja

dan tingkat

penganggura

n per

kabupaten

o Tenaga kerja di

bidang

perikanan,

pertanian,

kehutanan,

dll

o Populasi dan

kepadatan

nelayan

o Pendapatan di

sektor

perikanan

o Produksi

perikanan

dan sektor

-sektor lain

o Potensi

pengembang

an

sumberdaya

perikanan

27

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K

NO

KATEGOR

I DATA

JENIS

DATA/PETA

SKALA/

RESOLUSI

BENTUK/

FORMAT

DATA/ PETA

SUMBER DATA

INSTANSI

PENYEDIA

DATA

dan kelautan

o Jumlah

wisatawan

o Pendapatan

rata-rata dan

pengeluaran

per sektor

8

Risiko

Bencana

Peta sebaran

daerah rawan

dan risiko

bencana

1 : 250.000

1 : 50.000

Softcopy &

hardcopy

Peta sebaran daerah rawan

dan risiko bencana

skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,

PPIT

BIG

(Walidata Multi

Rawan Bencana)

Dit.

Pengurangan

Risiko Bencana

BNPB (Walidata

Risiko Bencana)

Pusat

Vulkanologi dan

Mitigasi

Bencana Geologi

Kemen

ESDM

(Walidata

Rencana

Bencana

Geologis)

28

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

4.2. Pengolahan Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait

dapat berupa peta analog (hardcopy), peta digital (data digital), dan

data tabular/numerik. Sebagai contoh, rincian data sekunder dari

instansi terkait seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Format

yang beragam tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi

data spasial atau peta yang memiliki informasi keruangan. Apabila

tidak memenuhi persyaratan secara kualitas dan tidak sesuai

dengan kebutuhan penyusunan RZWP-3-K, maka perlu dilakukan

pengumpulan data melalui survei lapangan.

Pengolahan yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan data

sekunder merupakan upaya mengolah data menjadi data yang

memiliki informasi keruangan, tetapi tidak mengubah substansi

data. Pengolahan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung jenis

data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta

analog, data/peta digital, atau data tabular/numerik.

Tabe 4.5. Metode Pengolahan Data Sekunder

N

o

Jenis

Data

Tipe Data

Peta

Analog

Peta

Cetakan

Data/Pet Data hasil

a Digital digitasi

peta analog

Forma

t Data

Contoh

Data/Peta

Hardc

opy

Peta Hardcopy

Rupabumi, Peta

Hardcopy Geologi

Shape

file

Data vektor

penggunaan

lahan, Data vektor

garis pantai

Peta kontur

ketinggian lahan

hasil konversi dari

Data Digital

Elevation Model

(DEM)

Data titik lokasi

sampel

pengukuran fisika

perairan

Data hasil

konversi

data

Shape

file

Data Hasil

Plotting

GPS/Pengu

kur-an

Lapangan

Shape

file

Data Hasil

Interpretasi

Citra

Satelit

Shape

file

Peta batas

ekosistem

mangrove

Data Hasil

Shape

Peta Sebaran

Metode

Pengolahan

Data/Peta

Konversi data

analog ke digital

(scanning),

digitasi, dan

plotting ke peta

dasar

Digitasi dan

plotting ke peta

dasar

Konversi dari data

raster ke data

vektor

(Vectorization) dan

plotting ke peta

dasar

Standardisasi

format dan

kelengkapan data,

Interpolasi dan

plotting ke peta

dasar

Standardisasi

format dan

kelengkapan data

dan plotting ke

peta dasar

Standardisasi

29

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Analisis GIS file

dan

Pemodelan

Matematis

3

Data

Tabular/

Numeri

k

Data

numerik

(Angka)

yang

memiliki

informasi

Lokasi

Xls,

Dbf

Terumbu Karang

hasil Pemodelan

Lyzenga, Peta

risiko bencana,

Peta arah dan

kecepatan arus

Data Jumlah

Penduduk

Kecamatan X,

Data perubahan

luas penggunaan

lahan di kawasan

Pesisir X, Data

Numerik Hasil

Pengukuran Fisika

Perairan di Laut X,

Lokasi

Infrastruktur

format

dan

kelengkapan data

dan plotting ke

peta dasar

Analisis Data dan

Plotting ke peta

dasar

Rincian metode dan langkah-langkah pengolahan terhadap

data-data sekunder adalah sebagai berikut:

1) Peta Analog

Peta analog merupakan peta-peta tematik dari instansi terkait

yang berupa peta cetakan dalam ukuran tertentu sesuai

dengan skala petanya. Pengolahan dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

Pemeriksaan Kual

Skala

Akurasi Spasial

Akurasi Atribut

2) Data/Peta Digital

Data atau peta digital merupakan data yang berbentuk

softfile yang diperoleh dari berbagai sumber data. Rincian

pengolahan data atau peta digital adalah sebagai berikut:

a. Data Digital Hasil Plotting/Pengukuran Lapangan

30

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Pemeriksaan Kualitas

Data

Skala

Akurasi Spasial

Akurasi Atribut

b. Data Hasil pengolahan GIS dan Pemodelan Matematis

Pemeriksaan Kualitas

Data

Skala

Akurasi Spasial

Akurasi Atribut

c. Data Hasil Digitasi

31

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Peta Tematik

d. Data Hasil Konversi Data

Peta Tematik

3) Data Tabular/Numerik

Data numerik (angka) merupakan data yang berbentuk

angka-angka atau deskripsi dari obyek atau fenomena

tertentu. Data numerik yang memiliki informasi lokasi (lokasi

relative dan lokasi absolut) dapat dikonversi menjadi data

spasial melalui plotting ke dalam peta dasar. Sebagai contoh

lokasi relative adalah : data wilayah administrasi dan data

Jumlah Penduduk Kecamatan X. Contoh lokasi absolut

adalah : Data Numerik Hasil Pengukuran Fisika Perairan di

Laut X pada koordinat x,y dan Data Lokasi Infrastruktur

pada koordinat x,y.

32

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Pemeriksaan Kualitas

Data

Skala

Akurasi Spasial

Akurasi Atribut

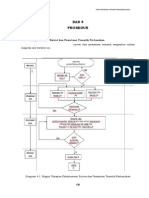

4.3. Survei Lapangan (Pengumpulan Data Primer)

Survei lapangan wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan apabila

data sekunder yang dikumpulkan belum memenuhi standar kualitas

dan kuantitas. Standar kualitas data meliputi (1) skala, (2) akurasi

spasial dan (3) akurasi atribut. Standar kuantitas data meliputi

dataset (1) garis pantai, (2) bathimetri, (3) batas wilayah laut, (4)

oseanografi, (5) geomorfologi dan geologi laut, (6) ekosistem pesisir

dan pulau-pulau kecil, (7) sumber daya ikan pelagis dan demersal,

(8) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang

telah ada, (9) dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, (10) sosial, ekonomi, dan budaya, dan

(11) resiko bencana dan pencemaran.

4.3.1.

Pengolahan Data Pra Survei

Sebelum pelaksanaan survei

lapangan, terlebih dahulu

dilakukan pengolahan data citra satelit sebagai bahan acuan

survei lapangan. Pengolahan data citra satelit dilakukan untuk

peta-peta tematik tertentu, antara lain oseanografi (suhu,

klorofil), ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove),

dan sumberdaya ikan pelagis.

A. Pengolahan Citra Satelit

Tahap pengolahan awal citra satelit (image preprocessing)

dilakukan untuk memperoleh peta tematik tentatif.

Pengolahan dilakukan dengan cara memperbaiki data citra

asli (raw data) menjadi citra satelit yang siap untuk

diinterpretasi. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan

kesalahan akibat hamburan partikel di atmosfer yang

terekam oleh citra satelit (radiometric correction), perbaikan

kesalahan posisi perekaman citra satelit terhadap referensi

bumi (geometric correction) dan penajaman obyek pada citra

melalui perentangan nilai spektral citra.

Koreksi Radiometrik

33

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Koreksi

radiometrik

dilakukan

untuk

menghilangkan

kesalahan radiometrik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh

adanya pantulan balik dari partikel-partikel di atmosfer yang

ikut terekam oleh detektor satelit, yang mengakibatkan

terjadinya penambahan nilai piksel obyek tertentu. Koreksi

radiometrik dilakukan dengan cara memperbaiki nilai

spektral citra, yang pada prinsipnya adalah menghilangkan

penambahan tingkat kecerahan piksel akibat hamburan

atmosfer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penyesuaian histogram. Cara yang dilakukan dalam metode

ini adalah dengan cara mengurangi seluruh nilai piksel citra

dengan nilai kecerahan dari hamburan atmosfer. Nilai piksel

citra dan besarnya nilai kecerahan akibat hamburan atmosfer

dapat diketahui melalui histogram citra atau melalui

perhitungan statistik citra.

Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan

kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga dihasilkan

gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di

lapangan atau pada peta topografi. Pada koreksi geometrik

terjadi pengalihan posisi (relokasi) seluruh piksel pada citra

sehingga

membentuk

konfigurasi

piksel

baru

yang

dipersepsikan sebagai citra.

Koreksi geometrik ini dilakukan dengan menggunakan

rujukan titik-titik tertentu pada peta (peta topografi) yang

mempunyai posisi kenampakan yang sama dengan titik-titik

yang ada pada citra. Pasangan titik-titik tersebut kemudian

digunakan untuk membangun fungsi matematis yang

menyatakan hubungan posisi sembarang titik pada citra

dengan titik yang sama pada peta. Hasilnya adalah citra

digital yang memiliki koordinat baru dan konfigurasi piksel

yang baru. Perubahan posisi piksel ini secara otomatis

menyebabkan perubahan nilai spektral dan menyebabkan

citra digital memiliki kesalahan radiometrik kembali,

sehingga perlu dilakukan penataan ulang piksel-piksel yang

berubah

tersebut.

Metode

yang

diterapkan

untuk

mengembalikan posisi piksel-piksel citra digital adalah

interpolasi nilai piksel citra atau disebut resampling atau

penempatan kembali posisi piksel-piksel yang berubah

tersebut. Resampling yang diterapkan adalah interpolasi

tetangga terdekat atau nearest neighbour.

Disamping jumlah titik-titik ikat, ketelitian koreksi geometrik

juga dipengaruhi oleh besarnya nilai kesalahan akibat

pergeseran letak pada waktu pengambilan titik-titik ikat

tersebut . Kesalahan ini dinyatakan dalam sigma () atau

RMS (Root Mean Square Error). Nilai RMS harus sekecil

34

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

mungkin untuk

akurat.

mendapatkan ketelitian geometrik yang

Penajaman Citra

Penajaman citra yang lazim digunakan ada dua, yakni

ekualisasi histogram dan perentangan linear. Teknik

ekualisasi histogram akan memberikan efek kontras yang

tajam (kontras maksimum) pada citra, sehingga perbedaan

antara obyek yang satu dengan obyek lainnya akan lebih

jelas. Teknik ini lebih rumit dari perentangan linear karena

menggunakan hitungan statistik.

Perentangan linear baik untuk mempertajam kenampakan

obyek tertentu yang terwakili oleh histogram. Teknik ini

dapat dilakukan secara interaktif dengan melihat distribusi

nilai citra asli (nilai maksimum dan minimum), kemudian nilai

minimum ditarik ke titik nol dan nilai maksimum ditarik ke

titik 255 (untuk citra dengan resolusi radiometric 8-bit).

Untuk citra multispektral, perentangan dilakukan terhadap

band merah, hijau dan biru dalam komposisi warna RGB.

Metode perentangan ini sangat bermanfaat untuk kajian

terumbu karang, pengenalan obyek secara visual maupun

penentuan titik referensi lapangan pada citra resolusi tinggi.

Secara teknis penajaman kontras ini dapat dilakukan dengan

software GIS.

B. Interpretasi Citra

Interpretasi citra dilakukan untuk memperoleh peta tematik

tentatif yang dilakukan melalui analisis citra satelit dengan

metode

klasifikasi

tak

terbimbing

(unsupervised

classification)

dan

klasifikasi

terbimbing

(supervised

classification). Klasifikasi tak terbimbing dilakukan dengan

cara mengklasifikasikan piksel ke dalam sejumlah kelas yang

memiliki pola atau ciri yang sama. Untuk klasfikasi

terbimbing dilakukan dengan cara Digitasi on screen dengan

menginterpretasi pada citra penginderaan jauh secara

manual pada layar monitor dengan pendekatan unsur

rona/warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs,

asosiasi, dan konvergensi bukti.

4.3.2.

Metode Survei Lapangan

Metode survei lapangan dilakukan pada data-data yang

memerlukan validasi ataupun data yang tidak dapat diperoleh

dari data sekunder. Metode survei yang digunakan berbedabeda disesuaikan dengan jenis data yang dihasilkan dengan

menggunakan standar yang telah ditentukan.

A. Bathimetri

Metode Pengukuran Bathimetri

35

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Pengumpulan data bathimetri dimaksudkan sebagai data

dasar dalam menganalisis kedalaman perairan laut. Untuk

mendapatkan informasi bathimetri digunakan metode

pemeruman, dengan menggunakan alat echosounder yang

terintegrasi dengan GPS. Alat tersebut memancarkan

gelombang suara secara vertikal ke dasar perairan dan

dipantulkan kembali ke echosounder melalui jalur-jalur yang

telah direncanakan pada peta pre plot digital, yang dapat

terbaca di dalam komputer. Pengukuran kedalaman muka air

laut dengan alat echosounder dilakukan dari atas perahu

motor, dengan kecepatan kapal maksimum 5 (lima) knot (2,5

m/detik) dan kondisi kapal stabil.

Koordinat titik-titik

pengukuran didapat dengan menggunakan alat GPS (Global

Positioning System) yang telah terintegrasi dengan

echosounder.

Pada pemetaan skala 1: 250.000, lokasi ditentukan dengan

menggunakan metode grid pengukuran 2.500 meter yaitu

dengan perekaman data bathimetri setiap satu detik. Misal:

lebar tegak lurus ke arah laut (ke selatan) 12 mil dan sejajar

pantai sepanjang garis pantai (lihat gambar 2.3). Pada

pemetaan skala 1:50.000, lokasi ditentukan dengan

menggunakan metode grid pengukuran 500 meter yaitu

dengan perekaman data bathimetri setiap satu detik. Misal:

lebar tegak lurus ke arah laut (ke selatan) 4 mil/kedalaman

maksimum 100 m dan sejajar pantai sepanjang garis pantai

Data kedalaman yang dihasilkan dari hasil survei bathimetri

dikoreksi dengan titik referensi Mean Sea Level (MSL) yang

diperoleh dari analisis data elevasi muka air saat

pengukuran. Jadwal pengukuran/pencatatan elevasi pasang

surut

(pasut)

dilakukan

bersamaan

dengan

jadwal

pengukuran bathimetri. Pengukuran Kedalaman perairan

yang sebenarnya dan garis kontur dasar laut diperoleh

dengan

superposisi

(memadukan)

data

pengukuran

bathimetri dengan selisih antara elevasi muka air laut saat

pengukuran bathimetri dengan MSL yang telah diikat dengan

referensi muka bumi.

Pengukuran bathimetri mengacu pada Standard IHO 44, LPI

SNI 19-6727-2002 skala 1 : 250.000, IHO S-57. Prinsip kerja

dari pemeruman dengan menggunakan echo-sounder

diterangkan oleh gambar-gambar berikut ini:

36

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.1. Ilustrasi Proses Survei Bathimetri

Keterangan :

GPS Satellites

Known Station (BM)

Sounding Boat + Mobile DGPS + Echosounder

Tide Observation/Tide Pole

Gambar 4.2 Prinsip Pengukuran Kedalaman Laut

37

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

38

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

12 mil

Daratan

Gambar 4.3. Contoh Rencana Jalur Pengukuran Kedalaman

Laut

Pengolahan Data Hasil Survei Bathimetri

Pengolahan data hasil survei bathimetri dilakukan terhadap

titik-titik kedalaman yang telah diukur di lapangan. Titik-titik

yang memiliki informasi kedalaman dan koordinat tersebut

kemudian diinterpolasi dengan metode Inverse Distance

Weighted (IDW). Interpolasi dapat dilakukan dengan bantuan

software GIS sehingga menghasilkan garis kontur kedalaman

untuk wilayah perairan yang disurvei.

Garis kontur

39

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

kedalaman menunjukkan lokasi-lokasi yang memiliki nilai

kedalaman yang sama (isobath). Garis kontur kedalaman

diolah lebih lanjut melalui GIS dan diklasifikasikan sesuai

kelas kedalaman untuk skala 1 : 250.000 dan skala 1 : 50.000.

Gambar 4.4. Contoh Ilustrasi Hasil Pengolahan Data

Bathimetri di procinsi Sulawesi Utara

B. Dataset Geomorfologi dan Geologi Laut

1. Substrat Dasar Laut

Metode Pengambilan Sampel Substrat Dasar Laut

Dataset geologi dan geomorfologi laut yang memungkinkan

untuk disurvei adalah jenis substrat dasar laut. Jenis

substrat dasar laut yang mungkin ditemukan misalnya

pecahan karang, pasir, lumpur, lumpur berpasir dan

sebagainya.

Untuk mendeteksi substrat dasar laut, dapat dilakukan

dengan metode penginderaan jauh dan survei lapangan.

Melalui pendekatan penginderaan jauh untuk wilayah

40

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

tertentu yang memiliki perairan dengan tingkat kecerahan

tinggi,

substrat

dasar

laut

dapat

diidentifikasi

menggunakan citra satelit yang memiliki kemampuan

menembus air sampai kedalaman tertentu (<20 m).

Identifikasi dilakukan menggunakan pendekatan kunci

interpretasi, diantaranya rona, warna, pola, bentuk,

tekstur, situs dan asosiasi. Hasil interpretasi citra

penginderaan jauh berupa poligon substrat dasar laut

tentatif. Berdasarkan poligon substrat dasar laut, dapat

ditentukan lokasi pengambilan sampel di lapangan. Untuk

perairan dengan kedalaman di atas 20 meter perlu

dilakukan survei lapangan secara langsung karena

umumnya citra satelit tidak mampu mendeteksi obyek

perairan dasar laut pada kedalaman lebih dari 20 meter.

Pada pemetaan skala 1:250.000 dan 1:50.000, jumlah

sampel substrat dasar laut yang diambil di lapangan

minimal 10 titik sampai dengan 4 mil atau sampai

kedalaman 100 m apabila sebelum jarak 4 mil telah

dijumpai kedalaman lebih dari 100 m. Peralatan yang

digunakan berupa peralatan sedimen dasar laut (Grab

sampler). Grab sampler diturunkan ke dasar laut dalam

keadaan terbuka menggunakan tali. Setelah sampai dasar

laut, alat tersebut akan menutup sambil menggaruk

sedimen ketika ditarik ke atas. Pada saat pengambilan

sampel substrat dasar laut dilakukan pengukuran posisi

menggunakan GPS.

Gambar 4.5. Proses pengambilan sampel substrat dasar

laut

Pengolahan Data Substrat Dasar Laut

Sampel substrat dasar laut dianalisis di laboratorium dan

besar butirnya diukur menggunakan metode Buchanan

(1984, dalam Holme and Mc Intyre (1984)). Analisis ukuran

butir dilakukan menggunakan kurva distribusi frekuensi

ukuran butir, sehingga dapat diketahui ukuran butir ratarata maupun persentase yang lain.

41

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.6. Sistem Grafik Trianguler Untuk Proses

Penamaan Sampel Substrat (Sumber: Buchanan, 1984

Dalam Holme Dan Mc Intyre, 1984)

Tabel 4.6. Skala ASTM (kisaran ukuran butir)

Jenis

Kisaran Ukuran Butir

Partikel (mm)

Bongkah

Berangkal

Kerakal

Kerikil

Pasir sangat kasar

Pasir kasar

Pasir sedang

Pasir halus

Pasir sangat halus

Lanau

Lempung

> 256

64 256

4 64

2 4

1 2

0,5 1,0

0,25 0,50

0,125 0,250

0,063 0,125

0,0039 0,0630

< 0,0039

Sumber : Dacombe dan Gardiner, 1983

Hasil analisis laboratorium dan perhitungan ukuran butir

tersebut kemudian dikonversi menjadi data GIS sehingga

menghasilkan data titik dalam format shapefile yang

memiliki informasi jenis bongkah dan koordinat geografis.

Data titik shapefile kemudian dianalisis dengan cara

interpolasi dengan software GIS untuk mengetahui lokasilokasi yang memiliki sebaran substrat yang sama di seluruh

dasar perairan. Hasilnya berupa data sebaran substrat

dasar laut.

42

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

2. Deposit Pasir Laut

Deposit pasir laut merupakan dataset tematik pada

penyusunan RWP-3-K yang berisi tentang informasi

sebaran, volume dan besar butir pasir laut. Informasi

tersebut digunakan untuk menentukan alokasi ruang,

khususnya untuk pertambangan dan reklamasi. Peruntukan

yang tidak sesuai, khususnya peruntukan pertambangan

pasir laut, dapat menyebabkan dampak negatif untuk

perairan.

Metode Perolehan Data Deposit Pasir Laut

Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi

deposit pasir laut adalah melalui pengeboran langsung

dengan bagan sebagai tumpuan pengeboran (untuk

kedalaman kurang dari 10 meter), uji seismik pantul

dangkal (untuk kedalaman lebih dari 10 meter),

interpretasi lapisan batuan hasil survei, masstube.

Metode Pengolahan Data Deposit Pasir Laut

Analisis sampel substrat menghasilkan informasi jenis

substrat beserta besar butir hingga informasi ketebalan

lapisan. Ketebalan lapisan dan luasan tersebut digunakan

untuk pengukuran volume pasir laut.

43

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.7. Contoh Peta Pasir Laut Provinsi Kepulauan

Riau

C. Dataset Oseanograf

1. Data Pasang Surut

Metode Pengukuran Pasang Surut

Pengukuran pasang surut dilakukan untuk mengetahui

karakteristik pasang surut, sehingga dapat diketahui

elevasi muka air laut, tipe pasang surut dan komponen

pasang surutnya. Data pasang surut yang dikumpulkan

diharapkan dapat menjelaskan: tipe pasang surut, Mean

Sea level (MSL), Mean High Water Level (MHWL), Mean

Low Water Level (MLWL), Mean Lowest Low Water Level

(MLLWL) dan tunggang air (maksimum, minimum dan rata

rata). Metode yang digunakan dalam pengukuran pasang

surut meliputi:

1) Metode langsung

Merupakan metode pengukuran pasut pada lokasi

secara langsung (misalnya menggunakan papan

berskala, meteran, serta tide gauge outomatic).

2) Metode tidak langsung

Merupakan metode pengukuran gelombang laut

melalui informasi atau perekaman dari citra satelit

(satelit altimetry)

Pada pengukuran pasut dengan metode langsung, bila

belum ada stasiun pengamatan, maka penentuan lokasi

pengukuran pasut stabil dan terlindung dari ombak besar,

angin, lalu lintas kapal/perahu, arus kuat, serta titik pasut

diikatkan pada Bench Mark (BM) yang permanen yang

stabil, dengan kedalaman minimum air laut pada station

pasut minimum satu meter di bawah permukaan air laut

terendah. Kriteria lokasi pengamatan pasut adalah:

1)

2)

3)

4)

Tersedianya informasi awal tentang kondisi lokasi,

diutamakan pada lokasi yang sudah ada station

pengamatan pasang - surut dari Dishidros TNI - AL

atau BIG, jika tidak ada informasi tersebut maka

ditentukan

pada

lokasi

yang

aman,

mudah

pemantauan, serta tidak terganggu

Lokasi stasiun pasut stabil dan terlindung dari ombak

besar, angin, lalu lintas kapal/perahu, serta arus kuat

Kedalaman minimum air laut pada station pasut

minimum satu meter di bawah permukaan air laut

terendah

Stasiun pasut tidak terganggu selama pengamatan

berlangsung

44

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

5)

Titik pasut diikatkan pada BM yang permanen yang

stabil

Pasang surut diukur dengan menggunakan peralatan papan

berskala atau tide recorder selama 7 hari 7 malam pada 2

stasiun pengamatan. Papan berskala atau tide recorder

harus dipasang dengan posisi terendam air dan tegak tidak

bergerak, serta kedudukan tide recorder yang tidak

menghalangi alur nelayan. Setelah dilakukan pengukuran

harus diikat dengan Bench Mark terdekat (kalau ada). Jika

tidak ada maka harus dibuatkan Bench Mark.

Gambar 4.8. Ilustrasi Pengukuran Pasang Surut

Menggunakan Papan Berskala (Palem Pasut)

Gambar 4.9. Ilustrasi Pengukuran Pasang Surut

Menggunakan Tide Gauge Automatic

45

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.10. Ilustrasi Pengikatan Alat Pengukur Pasut

Pada Titik Ikat Bench Mark (BM)

Metode Analisis Data Pasang Surut

Setelah memperoleh data dari pengukuran di lapangan,

dilakukan analisis sebagai berikut:

a) Grafik Plot

Tujuan dari penyajian data dengan ini adalah untuk

mengetahui tinggi elevasi muka air (pasut) terhadap

waktu (selama waktu) pengukuran.

Neap tide

Neap tide

Spring tide

Neap tide

Gambar 4.11. Contoh Grafik Pengamatan Pasang Surut

Selama 30 Hari

b) Analisis Harmonik Pasut

Pengolahan data pasang surut dilakukan dengan

menggunakan metode admiralty. Metode ini bertujuan

untuk mengetahui komponen pasang surut, sehingga

dapat diketahui tipe pasut dan elevasi muka air acuan,

serta elevasi penting lainnya.

Tipe pasang surut dapat dihitung menggunakan formula

sebagai berikut:

F=

AK 1+ AO 1

AM 2 + AS 2

dimana :

F

= Konstanta pasut

AK1

= Amplitudo dari anak gelombang pasut

harian rata-rata yang dipengaruhi oleh

deklinasi bulan dan matahari

AO1 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian

tunggal yang dipengaruhi oleh deklinasi

matahari

AM2 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian

ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh bulan

46

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

AS2 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian

ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh matahari

Apabila F memiliki nilai :

0 < F < 0,25 : Sifat Pasut Harian Ganda Murni

0,25 < F < 1,50 : Sifat Pasut Campuran Condong

Harian Ganda

1,50 < F < 3,0 : Sifat Pasut Campuran Condong

Harian Tunggal

3,0 < F

: Sifat Pasut Harian Tunggal Murni

Gambar 4.12. Tipe pasut (Triatmojo, 1998)

Guna memastikan bahwa hasil pengolahan data pasang

surut dengan metode admiralty mempunyai tingkat

akurasi yang cukup baik, maka komponen-komponen

hasil dari pengolahan data pasut digunakan untuk

memprediksikan lagi kejadian pasang surut pada waktu

pengamatan dengan menggunakan metode least square.

Jika hasil prediksi dan pengamatan data lapangan

dengan model metode least square mempunyai pola yang

berimpit (hampir sama), maka hasil peramalan tersebut

mendekati kondisi sebenarnya dilapangan, seperti

gambar berikut:

47

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.13. Contoh verifikasi data pasang surut

lapangan dan hasil peramalan dengan model Least

Square

2. Data Gelombang

Metode Pengukuran Gelombang

Pengukuran gelombang dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui karakteristik dan parameter gelombang yang

meliputi tinggi dan periode. Periode gelombang (T) diukur

berdasarkan waktu tempuh antara satu puncak gelombang

dan puncak gelombang berikutnya, sedangkan tinggi

gelombang (H) merupakan jarak antara puncak gelombang

dan lembah gelombang yang terbentuk.

Metode pengukuran gelombang dapat dilakukan dengan

metode langsung dan atau tidak langsung. Metode

pengukuran secara langsung adalah menggunakan papan

berskala, meteran dan wave rider /wave recorder),

sedangkan metode tidak langsung dapat dilakukan melalui

informasi atau perekaman dari citra satelit.

Penentuan lokasi pengukuran gelombang dapat dilakukan

menggunakan metode non random sampling dengan teknik

area sampel, yaitu penentuan lokasi dengan pertimbangan

dapat mewakili karakteristik wilayah perairan setempat.

Karakteristik wilayah dalam penentuan lokasi pengukuran

gelombang sebagai berikut:

a) Karakteristik Wilayah Pantai dan Lepas Pantai

Pertimbangan yang digunakan untuk pengukuran

gelombang di pantai adalah untuk mengetahui

karakteristik gelombang di dekat pantai (near shore).

Pada lokasi di dekat pantai, karakteristik gelombang

sangat dipengaruhi oleh proses deformasi gelombang

48

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

akibat refraksi dan difraksi gelombang yang dipengaruhi

oleh perubahan kedalaman (pendangkalan), adanya

bangunan pantai, pulau-pulau kecil, maupun pengaruh

lainnya. Sedangkan pengukuran gelombang di lepas

pantai (off shore) bertujuan untuk mengetahui

karakteristik gelombang di lepas pantai.

b) Karakteristik Wilayah Teluk dan Tanjung

Pertimbangan

yang

digunakan

untuk

mengukur

gelombang di dalam teluk adalah untuk mengetahui

karakteristik gelombang di dalam teluk, sedangkan

lokasi di luar teluk untuk karakteristik gelombang di luar

teluk. Fenomena yang terjadi di daerah teluk didominasi

oleh proses refraksi gelombang (divergensi gelombang)

dan cenderung mempunyai tinggi ge-lombang yang

relatif lebih tenang. Oleh karena itu, karakteristik

gelombang di dalam teluk berbeda dengan gelombang di

daerah di luar teluk. Sedangkan untuk daerah tanjung

juga mempunyai karakteristik gelombang berbeda yang

disebabkan oleh refraksi gelombang (konvergensi

gelombang).

Gambar 4.14. Contoh Penentuan Lokasi Survei

Gelombang

Pengukuran gelombang di perairan laut dilakukan

minimal selama 3 x 24 jam dengan interval waktu

pencatatan antara 10-60 menit. Pengukuran sebaiknya

dilakukan pada saat kondisi pasang surut pada fase

spring tide (pasang surut di saat bulan purnama atau

bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil pengukuran

gelombang dengan kondisi pasang surut dengan kisaran

yang besar.

49

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Keterangan Gambar :

Persiapan Pemasangan Wave Recorder di atas kapal

Instalasi Deploy Wave Recorder

Penyelam untuk membantu pemasangan wave recorder di dasar perairan

Gambar 4.15. Ilustrasi alat dan proses pengukuran

gelombang

Data tinggi dan periode gelombang hasil pengukuran

dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.16. Data Tinggi dan Periode Gelombang hasil

pengukuran tanggal 8 September 2015 14 September

2015 di kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau

Metode Pengolahan Data Gelombang

Penentuan Gelombang Representatif

Data

hasil

pengamatan

gelombang

menggunakan

metode

penentuan

representatif sebagai berikut:

dianalisis

gelombang

50

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

dimana : n = 33,3% x Jumlah data

Nilai Hs dihitung dari 33,3% kejadian tinggi gelombang

tertinggi, sedangkan nilai Ts dihitung dari 33,3%

kejadian periode gelombang terbesar. Guna mengetahui

kondisi gelombang pada berbagai musim, gelombang

dapat diprediksi berdasarkan data angin dengan

mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah

angin. Data angin dapat diperoleh dari stasiun Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terdekat.

Perhitungan Parameter Gelombang

Data parameter gelombang yang dianalisis, meliputi

frekuensi gelombang, panjang gelombang, bilangan

gelombang, kecepatan gelombang, tinggi dan kedalaman

gelombang pecah, koefisien refraksi, koefisien defraksi

dan koefisien pendangkalan. Data parameter gelombang

salah satunya dapat digunakan untuk menentukan

kedalaman relatif.

Kedalaman

relatif

adalah

perbandingan

antara

kedalaman air dan panjang gelombang (Yuwono, 1982).

Berdasarkan data kedalaman relatif (d/L) dapat

dilakukan perhitungan klasifikasi gelombang yaitu:

Gelombang di laut dangkal jika d/L < 0,05

Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang

suatu perairan kurang dari 0,05 maka disebut sebagai

gelombang perairan dangkal atau gelombang panjang.

Gelombang di laut transisi jika 0,05 < d/L < 0,5

Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang

suatu perairan berada diantara 0,05 sampai 0,5 maka

disebut sebagai gelombang perairan menengah.

Gelombang di laut dalam jika d/L > 0,5

Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang

suatu perairan lebih besar dari 0,5 maka disebut

gelombang perairan dalam.

Dimana d adalah kedalaman laut dan L adalah panjang

gelombang.

Penjalaran gelombang ke laut dangkal membentuk orbit

yang terdiri dari partikel-partikel. Perubahan orbital

tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah:

51

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.17. Gerak orbit partikel zat cair di laut

dangkal, transisi, dan dalam

Sebagai contoh, dari data pengukuran gelombang

diperoleh data perhitungan dimana, L = 55,14 meter

dan d = 21 meter, maka d/L = 0,38, artinya bahwa 1/20

< d/L < sehingga termasuk klasifikasi gelombang laut

transisi.

Pemodelan Matematis Penjalaran Gelombang

Tujuan dari pemodelan matematis adalah untuk

mengetahui tinggi dan arah penjalaran gelombang

menuju pantai. Hal ini penting untuk mengetahui proses

deformasi gelombang menuju pantai, seperti difraksi

ataupun refraksi gelombang.

Untuk mengetahui

distribusi spasial tinggi dan arah gelombang, di seluruh

perairan wilayah perencanaan disimulasikan dengan

model matematika refraksi gelombang.

Hasil pemodelan matematik refraksi gelombang berupa

nilai tinggi gelombang disetiap titik grid yang ada di

seluruh perairan di wilayah perencanaan. Nilai tinggi

gelombang disetiap titik grid yang diperoleh dari hasil

pemodelan

matematik

diinterpolasi

sehingga

menghasilkan kontur tinggi gelombang. Kontur tinggi

gelombang kemudian diklasifikasi dengan interval kontur

gelombang setiap 0,1 meter .

Gambar 4.18. Diagram Proses Pembuatan Kontur

Tinggi: Data Titik Hasil Pemodelan Matematik (1),

Interpolasi (2), Konversi ke Line (3a) dan Polygon (3b).

52

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Penyajian Data Gelombang (Grafk Tinggi dan

Periode Gelombang)

Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengetahui

pola dari tinggi (H) dan periode gelombang (T) terhadap

waktu (selama waktu) pengukuran.

Gambar 4.19. Contoh Grafik Tinggi gelombang harian

tanggal 8 September 2015 - 14 September 2015 di kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau

Gambar 4.20. Contoh Grafik Periode Gelombang harian

hasil pengukuran tanggal 8 September 2015 - 14

September 2015 di kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau

3. Data Arus

Metode Pengumpulan Data Arus

Pengukuran arus dimaksudkan untuk mengetahui pola arus

di lokasi pengukuran dan dominasi jenis arus di perairan

(arus pasut atau arus selain pasut). Peta arus adalah peta

yang menginformasikan pola arus di wilayah perencanaan.

Informasi ini sangat diperlukan sebagai data dasar untuk

menentukan pemanfaatan pada wilayah perencanaan.

53

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Metode yang digunakan dalam pengukuran arus meliputi

Metode Euler dan Metode Lagrange.

Metode Euler

merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang

tetap (misal: cur-rent meter).

Sensor yang digunakan

meliputi sensor mekanik dan sensor non-mekanik. Sensor

Mekanik meliputi Current Meters seri RCM, Current

Meters Vektor Rata-rata (VACM) dan Vector Measuring

Current Meter (VMCM), sedang sensor non mekanik

terbagi

menjadi

Acoustic

Current

Meter

(ACM),

Elektromagnetik Current Meter (ECM) dan Acoustic

Doppler Current Profiller (ADCP).

Metode Lagrange merupakan metode pengukuran arus

dengan mengikuti jejak suatu alat (misal: pelampung).

Teknis konvensional dilakukan dengan terjun langsung ke

lapangan sedangkan teknik modern atau Pencatat Arus

Quasi-Lagrange, yang meliputi pencatat arus permukaan

dan bawah permukaan.

Gambar 4.21. Berbagai Tipe Macam Parasut (a), dan

Skema Drifter (b).

Metode penentuan lokasi pengukuran arus biasanya

menggunakan metode teknik non random sampling dengan

teknik area sampel, yaitu penentuan lokasi ditentukan pada

lokasi tertentu dengan pertimbangan dapat mewakili

karakteristik wilayah perairan setempat. Umumnya

pengukuran arus dapat diwakili dengan tiga kedalaman

perairan (permukaan 0,2 d, tengah 0,6 d dan dasar 0,8 d)

untuk setiap kawasan tertentu.

54

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.22. Contoh Penentuan Lokasi Pengukuran Arus

Arah dan kecepatan arus dipengaruhi oleh kondisi pasut,

gelombang dan angin (self current). Pengukuran arus di

perairan laut dilakukan minimal selama 3 x 24 jam dengan

interval waktu pencatatan antara 10 -60 menit (umumnya

dilakukan setiap 60 menit) secara simultan. Pengukuran

arus sebaiknya dilakukan pada saat kondisi pasang surut

pada fase spring tide (pasang surut di saat bulan purnama

atau bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil

pengukuran arus yang optimal.

Permukaan Air

Sel Akhir

Kedalaman Perairan

Sel Awal

Noise Distance

Blank Distance

Ketinggian Alat

Dasar Perairan

Gambar 4.23. Ilustrasi Pengukuran (Perekaman Data)

Kecepatan dan Arah Arus Menggunakan Accoustic Doppler

Current Profiler (ADCP)

55

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.24. Ilustrasi Pengukuran (Perekaman Data)

Kecepatan dan Arah Arus Menggunakan Accoustic Doppler

Current Profiler (ADCP)

Metode Pengolahan Data Hasil Survei Arus

Setelah memperoleh data dari pengukuran di lapangan,

maka hal terpenting adalah bagaimana data tersebut dapat

diolah sehingga dapat dilakukan analisis sesuai tujuan yang

akan dicapai.

Data tersebut diolah dalam bentuk scatter diagram dan

scatter plot. Untuk mengetahui distribusi spasial pola arus

di wilayah perairan pesisir maka dilakukan pemodelan

matematik hidrodinamika pola arus. Pemodelan matematik

hidrodinamika pola arus dapat menggunakan perangkat

lunak (software), seperti SMS BOSS (Amerika), Mike 21

(Denmark), 3DD (New Zealand), Trisula (Belanda),

Telemarc (Perancis), dan lain-lain yang hasilnya dikalibrasi

dengan hasil pengukuran arus.

56

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.25. Contoh verifikasi data kecepatan arus

realtime di lapangan dengan data model di perairan Subi,

kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau.

Gambar 4.26. Contoh verifikasi data arah arus realtime di

lapangan dengan data model

57

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.27. Contoh Kalibrasi Kecepatan Arus Hasil

Simulasi Model Matematik dengan Data Pengamatan

Lapangan dengan Scatter Plot di perairan Subi, kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau tahun 2015.

Vector dan Scatter Plot Arus laut

Tujuan dari penyajian data dengan vektor arus adalah

untuk mengetahui pola arah dan besarnya kecepatan

arus terhadap waktu (selama waktu) pengukuran.

Adapun scatter plot arus ialah untuk mengetahui

distribusi kecepatan dan arah arus selama pengukuran.

Gambar 4.28. Contoh hasil pengolahan data arus

berupa grafik arus

58

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.29. Contoh Penyajian Data Arus Dengan

Menggunakan Vektor Arus Laut di kab. Sangihe, prov.

Sulawesi Utara tanggal 19-30 Agustus 2015

Gambar 4.30. Contoh Penyajian Data Arus Dengan

Menggunakan Scatter Plot Arus di perairan Subi, kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau tahun 2015

Grafk Elevasi (Pasut), Kecepatan dan Arah Arus

Tujuan dari penyajian data dengan grafik elevasi (pasut),

kecepatan dan arah arus adalah untuk mengetahui pola

arah dan besarnya kecepatan arus terhadap waktu

(selama waktu) pengukuran, yang dikaitkan dengan

kondisi pasang surut (elevasi muka air laut). Hal ini juga

merupakan salah satu cara untuk mengetahui hubungan

pasut dengan kondisi arus.

Apakah pola arusnya

mengikuti pola pasang surut atau tidak. Selain itu juga

59

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

untuk melihat bagaimana kondisi arus di kedalaman

permukaan, tengah maupun dasar.

Gambar 4.31. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan

Arus Kedalaman 18-20 Meter (Cell 1) di Perairan kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14 September

2015.

Gambar 4.32. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan

Arus Kedalaman 16-18 meter (Cell 2) di Perairan kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14

September 2015.

60

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.33. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan

Arus Kedalaman 14-16 meter (Cell 3) di Perairan kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14

September 2015.

Gambar 4.34. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan

Arus Kedalaman 12-14 meter (Cell 4) di Perairan kab.

Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14

September 2015.

Current Rose (Mawar Arus)

Selanjutnya untuk melihat frekuensi kejadian arus

selama pengukuran dilakukan analisis statistik dengan

menyajikan current rose dan tabelnya. Pada analisis

61

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

tersebut arah arus dikelompokkan 16 mata angin dimana

setiap 22,5 derajat terwakili oleh 1 arah mata angin.

Gambar 4.35. Contoh Current Rose Kedalaman Ratarata di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau

Tanggal 8 - 14 September 2015.

Gambar 4.36. Contoh Current Rose Kedalaman Cell 5

(10-12 meter) di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan

Riau Tanggal 8 - 14 September 2015.

62

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.37. Contoh Current Rose Kedalaman Cell 10

(0-2 meter) di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan

Riau Tanggal 8 - 14 September 2015.

Pada kedalaman rata-rata arah arus dominan menuju ke

arah 315o (Barat Laut). Frekuensi kejadian kecepatan

arus secara keseluruhan yang menuju ke arah 315o

sebesar 43,25 %. Frekuensi kejadian kecepatan arus

dengan kecepatan terbanyak terjadi pada kecepatan arus

>60 cm/det dengan frekuensi kejadian kecepatan arus

secara keseluruhan sebesar 30,43 %. Kecepatan arus

terbesar, yaitu >60 cm/det menuju ke arah 315 (Barat

Laut) dengan frekuensi 19,45 %.

Plot World Current Untuk Mengetahui Jenis Arus

(Pasut atau Selain Pasut)

Untuk membantu analisis arus digunakan Program World

Current Versi 1.03 (12 Desember 2006). Grafik 3-day plot

menunjukkan data arus yang diamati (warna merah),

prediksi (biru), sisa/pengurangan (hijau), sehingga

memberikan sebuah grafik yang fluktuaktif dalam bentuk

gelombang yang menunjukkan model harmonik pasut

sesuai dengan data tersebut. Gambar 23 menunjukkan

bahwa pola kecepatan arus di lokasi kajian dipengaruhi

oleh pasang surut dan selain pasut.

Fluktuasi kecepatan arus berdasarkan data lapangan

(arus total) mempunyai pola yang hampir sama dengan

data model astronomik (arus pasang surut). Namun nilai

residu (arus selain pasut) yang merupakan selisih dari

arus total dan arus pasut mempunyai nilai fluktuasi yang

cukup besar.

Berdasarkan analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa arus di perairan wilayah kajian

dipengaruhi oleh pasang surut dan selain pasut (seperti

angin, gelombang, dll.).

Hasil pengukuran digambarkan dalam scatter diagram,

vektor plot, current rose (mawar arus). Untuk distribusi

63

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

spasial pola arus untuk tiap 2500 m disimulasikan

dengan model hidrodinamika pola arus dengan grid

maksimal 2500 x 2500 m, dan dikalibrasi dengan hasil

pengukuran. Pengukuran dilakukan pada saat kondisi

pasang tinggi (fase spring tide). Peta arus skala

1:250.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan

interval 0,05 m/detik.

Gambar 4.38. Contoh Analisis Scatter plot Kecepatan

Arus Kedalaman Rata-rata Perairan Kec. Bualemo, Kab.

Banggai.

Gambar 4.39. Scatter Plot Kecepatan Arus Kedalaman

Cell 5 (2-4 meter) (Gambar Kiri) dan Kedalaman Cell 6

(0-2 meter) (Gambar Kanan) Dari Perairan Kec. Bualemo,

Kab. Banggai

Model Matematika

Untuk mengetahui distribusi spasial pola arus skala

1:250.000 (setiap grid 2500 meter) dan distribusi spasial

pola arus (setiap grid 500 meter untuk RZBWP-3-K) di

64

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

seluruh

perairan

wilayah

perencanaan

provinsi,

disimulasikan dengan model matematika hidrodinamika

pola arus dan dikalibrasi dengan hasil pengukuran yang

dilakukan pada kondisi pasang (spring tide).

Pemodelan matematik hidrodinamika yang digunakan

merupakan persamaan aliran 2 dimensi pada rerata

kedalaman (depth average). Percepatan gravitasi lebih

dominan dibandingkan dengan percepatan aliran

vertikal. Sehingga persamaan aliran dapat didekati

dengan persamaan aliran dangkal (shallow water

equation). Komponen kecepatan rata-rata kedalaman

dalam koordinat horizontal x dan y didefinisikan sebagai

berikut :

dimana :

H

= kedalaman air

zb

= elevasi dasar sungai

zb+ H = elevasi muka air

u

= kecepatan horizontal arah x

v

=kecepatan horizontal arah y

Persamaan kontinuitas untuk aliran dua dimensi ratarata kedalaman (averaged continuity equation) dapat

dituliskan sebagai :

H

HU HV 0

t x

y

Persamaan momentum pada arah sumbu x dan y untuk

aliran dua dimensi rata-rata kedalaman dapat dituliskan

sebagai :

zb 1 H 2 1

( HU ) + ( xx HUU ) +

xy HUV )+ gH

+ g

+ bx sx ( H xx )

(

t

x

y

x 2 x

x

untuk aliran arah sumbu x, dan

z 1 H2 1

( HV )+

xy HUV ) +

yy HVV ) + gH b + g

+ by sy ( H yx )

(

(

t

x

y

y 2 y

x

untuk aliran pada sumbu y, dimana :

xx, xy, yx yy

= koefisien koreksi momentum

g

= percepatan gravitasi

65

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

bx by

sx sy

= rapat massa air

= tegangan geser dasar

= tegangan geser permukaan

xx, xy, yx yy

= tegangan geser akibat turbulensi

Misal xy adalah tegangan geser ke arah sumbu x yang

bekerja pada bidang tegak lurus sumbu y, maka

komponen tegangan geser pada dasar dalam arah sumbu

x dan y dihitung sebagai berikut :

dengan cf adalah koefisien gesek dasar yang dapat

dihitung sebagai :

cf

g

gn 2

1

C 2 2 H 3

dengan C = koefisien Chezy; n = koefisien kekasaran

Manning; dan = 1,486 bila menggunakan satuan

Inggris dan 1,0 bila menggunakan satuan internasional

(SI).

Tegangan geser turbulen rata-rata kedalaman dihitung

menggunakan konsep eddy viskositas dari Boussinesq,

yakni :

Untuk

penyederhanaan

perhitungan,

nilai

eddy

viskositas kinematik rata-rata kedalaman dianggap

isotropik (diasumsikan bahwa nilai xx = xy = yx =

yy), dan eddy viskositas isotropik dinotasikan dengan

yang nilainya (0,3 0,6 U*H).

Hasil pemodelan matematik hidrodinamika pola arus

berupa nilai kecepatan dan arah arus disetiap titik-titik

66

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

grid yang ada di seluruh perairan di wilayah

perencanaan. Nilai kecepatan arus disetiap titik-titik grid

diinterpolasi sehingga menghasilkan kontur isoline

kecepatan arus. Kontur isoline kecepatan arus kemudian

diklasifikasi dengan interval kontur setiap 0,05 meter per

detik.

4. Data Suhu Permukaan Laut

Metode Pengumpulan Data Suhu Permukaan Laut

Data parameter suhu permukaan laut, diperoleh dari

analisis citra penginderaan jauh thermal, contohnya adalah

Citra Modis atau citra lain yang memiliki saluran thermal.

Untuk mendapatkan sebaran nilai suhu permukaan laut

tiap grid 2500 m untuk skala 1:250.000 dan tiap grid 500 m

untuk skala 1:50.000 pada citra satelit, dilakukan

transformasi

matematis

menggunakan

software

pengolahan citra. Analisis suhu permukaan laut dilakukan

berdasarkan data rerata suhu permukaan laut bulanan

minimal selama lima tahun.

Hasil transformasi tersebut digunakan untuk menentukan

titik sampel pengukuran suhu permukaan laut di lapangan.

Jumlah dan lokasi sampel ditentukan berdasarkan

keragaman nilai suhu permukaan laut dan keterwakilan

wilayah.

Metode Pengolahan Data Suhu Permukaan Laut

Analisis suhu permukaan laut dilakukan dengan cara

mengkoreksi data suhu permukaan laut hasil pengolahan

citra satelit dengan menggunakan data hasil pengukuran di

lapangan. Koreksi dilakukan dengan cara transformasi

matematik

menggunakan

software

pengolah

citra,

sehingga dihasilkan data suhu permukaan laut yang

valid/sesuai kondisi di lapangan.

5. Data Kecerahan

Metode Pengumpulan Data Suhu Permukaan Laut

Kecerahan air laut diukur secara langsung di lapangan

menggunakan Seechi Disk. Penentuan lokasi dan jumlah

sampel ditentukan dengan melihat variabilitas rona/warna

perairan, sehingga setiap tingkat kecerahan perairan dapat

terwakili secara proporsional. Variabilitas rona/warna

perairan yang menunjukkan tingkat kecerahan perairan

dapat diidentifikasi menggunakan

Metode Pengolahan Data Suhu Permukaan Laut

Berdasarkan hasil pengukuran kecerahan di lapangan

diperoleh tingkat kecerahan perairan untuk setiap titik

sampel. Tingkat kecerahan perairan tersebut kemudian di

67

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

interpolasi

sehingga

menghasilkan

kontur

isoline

kecerahan untuk seluruh perairan di wilayah perencanaan.

6. Data Oseanograf Kimia (pH dan Salinitas)

Metode Pengumpulan Data Oseanograf Kimia

Parameter oseanografi kimia diantaranya pH dan salinitas.

Untuk menjaga akurasi data, pengukuran semua parameter

ini sebaiknya dilakukan di lokasi (in situ). pH diukur

menggunakan pH meter. Salinitas diukur menggunakan

salinometer atau refraktometer.

Penentuan Lokasi sampel untuk data oseanografi kimia

dilakukan dengan metode purposive sampling. Lokasi

sampel

ditentukan

dengan

mempertimbangkan

karakteristik wilayah perairan setempat (daerah pertemuan

arus, daerah muara sungai, daerah di sekitar selat yang

menghubungkan dua perairan, daerah teluk dan tanjung

dan daerah yang memiliki variabilitas kondisi ekosistem).

Metode Analisis Data Oceanograf Kimia

Berdasarkan hasil pengukuran data oseanografi kimia di

lapangan, diperolah nilai-nilai pH dan salinitas untuk setiap

titik sampel. Masing-masing nilai parameter tersebut

kemudian di interpolasi sehingga menghasilkan kontur

isoline pH dan salinitas untuk seluruh perairan di wilayah

perencanaan.

7. Oseanograf Biologi (Klorofl)

Metode Pengumpulan Data Oseanograf Biologi

Data klorofil dapat diidentifikasi dari citra penginderaan

jauh, contohnya adalah Citra Modis, NOAA-AVHRR, atau

citra lain yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi

klorofil. Untuk mendapatkan sebaran nilai klorofil tiap grid

pada citra satelit, dilakukan transformasi matematis

menggunakan software pengolahan citra. Analisis klorofil

dilakukan berdasarkan data rerata klorofil bulanan minimal

selama lima tahun.

Hasil transformasi tersebut digunakan untuk menentukan

titik sampel pengukuran klorofil di lapangan. Nilai klorofil

di lapangan diperoleh dari Jumlah sampel ditentukan

berdasarkan keragaman interval nilai klorofil pada citra

satelit.

Metode Pengolahan Data Oceanograf Biologi

Analisis klorofil dilakukan dengan cara mengkoreksi data

klorofil hasil pengolahan citra satelit dengan menggunakan

data hasil pengukuran di lapangan. Koreksi dilakukan

dengan cara transformasi matematik menggunakan

68

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

software pengolah citra, sehingga dihasilkan data klorofil

yang valid/sesuai kondisi di lapangan.

Berdasarkan data klorofil yang telah terkoreksi, dilakukan

penyusunan peta kontur isoline klorofil dengan cara

interpolasi nilai-nilai klorofil disetiap titik-titik grid yang

ada di seluruh perairan di wilayah perencanaan.

D. Dataset Pemanfaatan Ruang Laut Yang Sudah Ada

Metode Pengumpulan Data Pemanfaatan Ruang Laut

Yang Sudah Ada

Pemanfaatan ruang laut yang sudah ada adalah berbagai

kegiatan pemanfaatan bentang perairan yang dilakukan

secara permanen maupun temporer. kegiatan pemanfaatan

laut

eksisting

diantaranya

pertambangan,

kawasan

konservasi, pariwisata, BMKT, tambat labuh, rig, floating

unit, bangunan perikanan permanen (KJA, seabed, dll.), area

penangkapan ikan modern dan tradisional dan budidaya laut

(seperti rumput laut dan mutiara).

Infrastruktur kelautan dan perikanan diantaranya pelabuhan

umum, pasar ikan, KUD, BBI, Pelabuhan perikanan, TPI,

Gudang penyimpanan ikan, bangunan pelindung pesisir (jeti,

penahan gelombang).

Untuk memperoleh data lokasi pemanfaatan wilayah laut

yang telah ada, dilakukan identifikasi visual menggunakan

citra penginderaan jauh resolusi tinggi (resolusi minimal 1

meter.) Hasil identifikasi visual pada citra tersebut digunakan

untuk groundcheck di lapangan dengan cara tracking dan

plotting koordinat pada lokasi pemanfaatan laut yang

ditemukan dengan menggunakan GPS.

Metode Pengolahan Data Pemanfaatan Wilayah Laut

Eksisting

Metode pengolahan data pemanfaatan laut existing dilakukan

dengan cara ploting koordinat titik GPS hasil identifikasi

citra penginderaan jauh dan poligon (untuk data yang berupa

area) hasil groundcheck di lapangan ke dalam peta dasar.

Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data

sekunder yang telah ada dan juga melalui pengamatan

langsung di lapangan. Data sekunder terkait dengan kondisi

infrastruktur berupa peta analog atau data tabular sebaran

infrastruktur.

Melalui pengamatan langsung di lapangan

diperoleh

data

jenis

infrastruktur

dan

posisinya

(menggunakan GPS).

69

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

E. Dataset Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1. Data Terumbu Karang

Metode Pengumpulan Data Terumbu Karang

Data terumbu karang dapat diperoleh melalui pendekatan

penginderaan jauh dan survei lapangan. Identifikasi

terumbu karang melalui citra penginderaan jauh dilakukan

dengan cara dengan metode visual (on screen digitizing)

maupun transformasi matematis, misalnya transformasi

Lyzenga. Secara visual, untuk membedakan terumbu

karang dan substrat dasar lainnya dilakukan dengan

pendekatan unsur-unsur interpretasi citra.

Hasil

interpretasi

citra

satelit

digunakan

untuk

menentukan sampel yang akan dibawa ke lapangan untuk

verifikasi kebenarannya. Metode penentuan sampel yang

digunakan adalah purposive dan proportional random

sampling.

Purposive

dengan

mempertimbangkan

keragaman atau variabilitas kelas terumbu karang.

Proportional

random

sampling

digunakan

dalam

menentukan

titik

sampel

pada

lokasi

dengan

mempertimbangkan jumlah sampel pada setiap kelas

terumbu karang. Jumlah titik sampel yang ditentukan harus

representatif berdasarkan luasan area yang dipetakan.

Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data

sebaran dan kondisi terumbu karang. Informasi sebaran

terumbu karang dapat diperoleh dengan menggunakan

metode Manta Tow. Untuk melihat kondisi terumbu karang

beserta keanekaragaman jenisnya digunakan Point

Intercept Transect (PIT). Pada saat survei terumbu karang,

dilakukan

pula

identifikasi

kelimpahan

dan

keanekaragaman jenis ikan karang (demersal). Metodemetode tersebut di atas akan dijelaskan secara rinci pada

paparan di bawah ini.

Manta Tow

Metode ini bertujuan untuk mengetahui kondisi

ekosistem terumbu karang dalam waktu yang relatif

singkat dalam skala yang luas. Metode ini berguna untuk

mengetahui

kondisi

umum,

heterogenitas

suatu

komunitas karang sehingga data yang dihasilkan dapat

digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasilokasi yang mewakili area terumbu untuk pengamatan

ekosistem terumbu karang yang lebih detail.

Manta Tow dilakukan dengan cara mengamati tutupan

substrat dasar laut oleh penyelam snorkel yang ditarik

oleh perahu kecil untuk menentukan kondisi terumbu

karang pada skala luas. Kecepatan perahu dijaga tetap

dengan kecepatan kurang lebih 5 km/jam atau sama

70

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

dengan kecepatan orang berjalan. Metode Manta Tow

melibatkan minimal 3 orang, yang terdiri dari pengamat

1, pengamat 2 dan pengemudi perahu. Pengamat 1

bertugas memotret, mengamati dan mencatat kondisi

tutupan substrat di wilayah yang diamati, dengan cara

berpegangan dengan papan manta kemudian ditarik oleh

perahu dan melintas di atas puncak terumbu (reef crest).

Sementara pengamat 2 yang berada di atas perahu

bertugas mengatur waktu, menggunakan GPS dan

berkomunikasi dengan pengamat 1. Pengemudi perahu

bertugas mengemudikan perahu agar berada di jalur

yang sesuai dengan kecepatan yang sesuai juga. Waktu

setiap tarikan adalah 2 menit, kemudian setelah 15

tarikan berhenti sejenak untuk pergantian dimana

pengamat 2 akan menggantikan pengamat 1 dan begitu

sebaliknya. Hal ini terus berulang sampai seluruh area

yang direncanakan teramati.

Gambar 4.40. Ilustrasi Teknik Manta Tow (diadaptasi

dari Brainard dkk, 2014)

Gambar 4.41. Aktifitas tambahan selama pelaksanaan

metode Manta Tow

71

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Point Transect

Metode Point Transect adalah salah satu metode

penilaian kondisi terumbu karang dengan cara mencatat

jenis substrat dasar utamanya karang keras di bawah

transek garis di setiap interval 0,5 m. Pengamat hanya

mencatat jenis substrat pada meter ke-0, lalu titik 0,5 m

kemudian titik 1 m dan seterusnya hingga meter ke-100.

Transek garis dibuat dengan memasang roll meter

sepanjang 100 m sejajar dengan reef crest pada

kedalaman 7 m (Gambar 3). Penyelam SCUBA yang

melakukan pencatatan dengan cara membagi transect

menjadi empat segmen, setiap segmennya terdiri dari 20

m dengan batas antar segmen sepanjang 5 m, sehingga

akan diperoleh 40 data point setiap segmen.

Kedalaman survei 10 20 m

Survei dilakukan dalam 2-3 transek sepanjang 25 m

Unit sampling bervariasi sepanjang transek

Gambar 4.42. Ilustrasi Teknik Point Transect

(diadaptasi dari Brainard dkk, 2014)

72

TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K

Gambar 4.43. Pengamatan substrat dasar

menggunakan transek garis metode Point Transect

Metode Analisis Data Terumbu Karang

Kondisi Ekosistem Terumbu Karang

Kondisi ekosistem terumbu karang ditentukan oleh