Jurnal Air

Jurnal Air

Diunggah oleh

Doni PurnomoHak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Jurnal Air

Jurnal Air

Diunggah oleh

Doni PurnomoHak Cipta:

Format Tersedia

258

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

ARAHAN SPASIAL TEKNOLOGI DRAINASE

UNTUK MEREDUKSI GENANGAN

DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI WATU BAGIAN HILIR

Diah Ayu Kusumadewi1, Ludfi Djakfar2, Moh. Bisri2

2

1

Mahasiswa Program Magister Universitas Brawijaya Malang

Dosen Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak: Tingginya perkembangan penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan akan hunian beserta

sarana prasarana pendukungnya, padahal luas wilayah relatif tetap. Hal ini menyebabkan tingginya alih

fungsi ruang terbuka menjadi terbangun. Sehingga apabila terjadi hujan, selalu terdapat genangan. Sub

Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Watu bagian Hilir adalah salah satu lokasi yang cukup diminati pengembang untuk membangun perumahan. Tercatat di lokasi studi terjadi peningkatan jumlah lokasi genangan dengan lama genangan dan tinggi genangan yang bervariasi. Di sisi lain belum ada penanganan

genangan dengan pendekatan tata ruang air, sehingga tercipta penataan ruang daratan dengan memberikan ruang yang semestinya bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke dalam tanah melalui proses

infiltrasi.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan spasial teknik drainase untuk mereduksi genangan di

Sub DAS Watu bagian Hilir. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif, melalui analisa penggunaan

lahan, analisa resapan air, analisa laju limpasan permukaan, dan analisa sistem drainase, Analisis dilakukan terhadap data eksisting Tahun 2010 dengan data pada Tahun 2030 berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Berdasar analisa, pada tahun 2010, luas ruang terbangun

adalah 207,36 Ha (31,82%) dan ruang terbuka 444,36 Ha (68,18%). Pada Tahun 2030 terjadi peningkatan

ruang terbangun menjadi 417,97 Ha (64,13%) diikuti penurunan ruang terbuka menjadi 233,75 Ha

(35,87%). Terjadi penurunan daya resap air dari 240.888,40 m3/tahun pada Tahun 2010 menjadi 117.444,40

m3/tahun pada Tahun 2030. Dan terjadi peningkatan laju aliran permukaan dari 118,622 m3/detik pada

Tahun 2010 menjadi 136,874 m3/detik pada Tahun 2030. Dari hasil analisa sistem drainase diperoleh

kondisi eksisting 33% tidak tersedia drainase, 17% Saluran drainase tertutup bangunan, 6% Saluran

drainase berfungsi ganda sebagai saluran irigasi, 10% Saluran drainase terlalu kecil, 14% Saluran

drainase tanpa inlet atau bibir saluran lebih tinggi daripada muka jalan, 11% Saluran drainase tidak

terpelihara atau saluran ditumbuhi rumput, dan 8% Saluran dalam kondisi baik

Dengan melihat data hasil analisis yang ada serta kajian teorinya, maka Arahan spasial teknologi drainase

untuk mereduksi genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu bagian Hilir adalah sistem eko-drainase

atau drainase ramah lingkungan, yang menyinergikan praktek penataan ruang dengan konservasi air.

Arahan spasial eko-drainase di Sub DAS Watu bagian Hilir adalah (1). Pemisahan antara saluran drainase

yang mengalirkan air limbah rumah tangga dengan saluran drainase air hujan, (2). Pembuatan sumur

resapan individu pada koridor jalan utama, terutama pada bangunan hunian menengah, hunian besar,

sarana perdagangan dan jasa, sarana industri dan pergudangan, sarana pendidikan dan kesehatan, (3).

Pembuatan sumur resapan kolektif pada bangunan dengan kepadatan tinggi, terutama bangunan hunian

sangat kecil dan kecil/sederhana, dan (4). Membuat kolam resapan bagi perumahan formal pada topografi

cekungan.

Abstract: The high population growth have led to higher demand for housing and supporting infrastructure, but the area is relatively fixed. This leads causing high conversion of open space to be built. So if it

rains, there is always a pool. In downstrean Sub Water Catchment Area of Watu is one of the quite interested

location

for developers to build housing. Recorded at the studied location, increased number of sites pool with long

pool and varying height of pools. On the other hand there has been no approach to handling spatial puddle

of water, so as to create spatial land by providing an appropriate space for water to enter the maximum into

the ground through infiltration process.

The purpose of this study is to provide the spatial direction of drainage techniques to reduce puddles on the

Lower Sub-basin Watu. The method used were descriptive method, through the analysis of land use, water

absorption analysis, analysis of the rate of surface runoff and drainage system analysis. Analyses were

258

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

259

performed on data with the data existing in the year 2010 based on the end year plan from Kota Malang

Spatial Plan Year 2010-2030. Based on the analysis, in 2010, woke up the living space is 207.36 ha

(31.82%) and 444.36 ha of open space (68.18%). In the year 2030 an increase in space woke up onto

417.97 ha (64.13%) followed by reduction of open space to be 233.75 ha (35.87%). A decrease in water

absorption of the Year 2010 m3/year 240,888.40 to 117,444.40 m3/year in the year 2030. And an increase

in flow rate on the surface of m3/second 118.622 136.874 m3/second Year 2010 to the Year 2030. From the

analysis of the drainage system obtained 33% of the existing conditions are not available drainage, drainage channels covered 17% of the building, 6% of the drainage channels double as irrigation canals,

drainage channels 10% too small, 14% with no inlet or drainage channels lip channels higher than face

the street, 11% poorly maintained drainage channel or channels overgrown with grass, and 8% tract in

good condition.

By looking at the result of data analysis and assessment of existing theory, then the directives of spatial

technology to reduce the pool of drainage in Sub Water Catchment Area of Watu is the eco-drainage

technology or drainage eco-friendly environment, which synergize with the spatial practices of water

conservation. Spatial direction of eco-drainage in the Lower Sub-basin Watu are (1). The separation

between the drainage channel that drains domestic wastewater with rain water drainage, (2). Preparation

of individual wells on the main road corridors, particularly in the residential building medium, large

residential, commercial and service facilities, industry and warehousing facilities, education and health

facilities, (3). Making collective wells at high density buildings, especially residential buildings are very

small and small / simple, and (4). Creating a catchment pond for formal housing in the topography of the

basin.

Genangan adalah peristiwa manakala kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus

air tersebut keluar kawasan (Sobirin,2007). Jadi, genangan berhubungan erat dengan resapan dan saluran

drainase. Genangan didefinisikan sebagai sekumpulan air yang berhenti mengalir di tempat-tempat yang

bukan merupakan badan air.

Genangan ditengarai oleh sebagian pengamat

perkotaan dan lingkungan hidup, sebagai salah satu

akibat adanya konflik kepentingan dan kebutuhan antara manusia dengan air. Konflik tersebut meliputi

konflik antara ruang terbangun dengan ruang terbuka

hijau, konflik antara tata ruang bangunan dengan tata

ruang air, dan konflik antara penataan ruang dengan

pengelolaan sumber daya air.

Konflik antara ruang terbangun dengan ruang

terbuka hijau yaitu meningkatnya ruang terbangun

menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau,

yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan aliran

permukaan dan berkurangnya air yang meresap ke

dalam tanah menjadi air tanah. Padahal bagi sebagian

orang, perubahan penggunaan lahan tidak terbangun

menjadi terbangun mengandung arti telah terjadi peningkatan nilai ekonomi lahan.

Konflik antara tata ruang bangunan dengan tata

ruang air yaitu terisinya suatu ruang untuk bangunan

harus diikuti dengan penataan arah aliran air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka

pada saat mendirikan bangunan, harus selalu dibuatkan pengarah aliran menuju badan air. Sehingga air

yang jatuh di atas permukaan yang terbangun, terarah

jalannya menuju badan air, dan tidak mencari jalan

sendiri atau bahkan berkumpul di luar badan air. Jadi

menata ruang untuk pendirian bangunan harus satu

paket dengan menata ruang untuk jalannya air di sekitar rencana bangunan dimaksud.

Konflik antara penataan ruang dengan pengelolaan sumber daya air yaitu penataan ruang lebih

cenderung direncanakan dengan pendekatan wilayah

administrasi. Sedangkan pengelolaan sumber daya

air dilakukan dengan pendekatan wilayah sungai atau

melalui unit daerah aliran sungai. Disamping itu, konflik tersebut menyangkut konservasi sumber daya

air dalam pengelolaan sumber daya air dan kawasan

budidaya dalam penataan ruang. Di satu sisi untuk

memenuhi aspek konservasi sumber daya air adalah

bagaimana bisa menahan aliran permukaan (run off)

yang sebesar-besarnya dan memberi kesempatan selama-lamanya air untuk masuk ke dalam tanah (infiltrasi). Di sisi lain adalah adanya kawasan budidaya

dalam penataan ruang, yang biasanya berada pada

kawasan konservasi.

Tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan ruang. Pembangunan gedung, jalan, saluran, dan

semua bentuk pembangunan fisik lainnya selalu

menggunakan ruang. Oleh karena itu, pembangunan

selalu menjadi kambing hitam bagi sebagian orang

atas terjadinya genangan. Jadi pembangunan di satu

ruang tertentu mengakibatkan genangan di ruang

yang lain.

Menata ruang daratan dengan memberikan tempat yang semestinya bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke dalam tanah melalui proses infiltrasi

adalah upaya menata ruang air. Dengan demikian

260

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

kapasitas limpasan (run off) air menjadi minimal dan

berdampak pada konservasi air tanah. Selain itu, hal

lain yang harus dipertimbangkan dalam tata ruang

air adalah dengan memahami bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan air membutuhkan jalan atau tempat untuk mengalir, baik melalui

sistem alami berupa sungai, maupun sistem buatan

berupa saluran buatan.

Rachmat Fajar Lubis dalam Majalah Inovasi Online ISSN: 0917-8376 Vol. 7 XVIII Juni 2006, menulis

bahwa Air merupakan salah satu parameter kendali

dalam tata ruang. Pengembangan tata ruang sangat

berdampak terhadap siklus air yang ada di suatu

wilayah sungai. Siklus air tersebut maksudnya adalah

siklus hidrologi, yaitu siklus keseimbangan antara air

hujan, air permukaan, dan air bawah tanah (air tanah).

Air yang harusnya meresap sebagai infltrasi dan menjadi imbuhan bagi air tanah bila terhalang akan berakibat meningkatnya aliran permukaan dan menyebabkan genangan air bila tidak diarahkan masuk ke

badan air.

Perkembangan suatu kota biasanya ditandai dengan indikator pertumbuhan penduduk yang tinggi,

akibat semakin tingginya minat penduduk untuk bisa

bekerja dan bertempat tinggal di kota tersebut, sehingga arus urbanisasi semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk biasanya diikuti dengan tuntutan penyediaan sarana dan prasarananya. Konsekuensi logis dari rantai perkembangan kota ini adalah

terjadinya perubahan fungsi guna lahan atau alih fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan di perkotaan cenderung ke arah penutupan lahan dengan bahan-bahan

yang tidak tembus air (impervious) seperti semen

dan aspal, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan hidrologi. Kondisi seperti ini akan semakin parah apabila kapasitas saluran drainase yang

diharapkan mampu membawa air ke sungai tidak

mencukupi, sehingga menimbulkan genangan di tempat-tempat tertentu yang apabila dibiarkan akan semakin meluas dan menimbulkan kerusakan fungsi

prasarana kota lainnya.

Drainase merupakan suatu sistem yang dibuat

untuk menangani persoalan kelebihan air, baik yang

berada di atas maupun di bawah permukaan. Drainase bukan satu-satunya metode untuk mengatasi

genangan, namun dengan kondisi sistem drainase

yang baik, dapat mengurangi dampak buruk akibat

kelebihan air pada permukaan tanah.

Kota Malang, sebagai kota orde 2 di wilayah

Propinsi Jawa Timur, yang memiliki cuaca cukup bersahabat dan lingkungan pendidikan yang menarik,

menjadi daya tarik dan alternatif hunian yang nyaman

bagi sebagian masyarakat. Perkembangan Kota Ma-

lang, yang diikuti dengan peningkatan daya tarik ekonomi kota, peningkatan laju urbanisasi, dan pada

akhirnya peningkatan penyediaan prasarana hunian

dan fasilitas sarana pendukungnya, membawa konsekuensi tidak terelakkannya pengalihfungsian lahan,

dari lahan dengan tutupan vegetasi menjadi lahan dengan tutupan beton, aspal, dan material tutupan lahan

yang tidak tembus air.

Fenomena terjadinya genangan akibat curah hujan di Kota Malang saat ini juga sudah mulai tampak

umum dan semakin meluas, terutama pada saat terjadi

hujan dengan intensitas tinggi dan cukup lama. Hal

ini tentunya cukup mengejutkan mengingat Kota Malang adalah kota yang memiliki topografi dataran tinggi, dan dilintasi sungai-sungai besar yang berfungsi

sebagai drainase utama (main drain).

Sejak sekitar Tahun 1995, genangan menjadi bagian dari masalah serius yang timbul di Kota Malang.

Air banyak menggenang di ruang manfaat jalan (rumaja) bahkan kadang prasarana jalan menjadi jalannya air karena kapasitas prasarana saluran drainase

tidak mencukupi, karena tidak adanya jalur air menuju

saluran drainase, atau karena posisi jalan lebih rendah

daripada inlet saluran drainase. Penanganan per titik

genangan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Bahkan titik-titik genangan semakin banyak dan meluas. Penanganan genangan oleh Pemerintah Kota Malang yang cenderung melihat satu

titik genangan, bukan satu sistem genangan, membuat

genangan sebenarnya hanya beralih tempat.

Pembangunan dan perkembangan bangunan di

Kota Malang tidak dapat dihindarkan dan dihentikan,

akan tetapi perlu dilakukan penataan pemanfaatan

ruang dengan memperhatikan tata ruang airnya, maksudnya tetap memberikan tempat yang semestinya

bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke dalam

tanah melalui proses infiltrasi dan mampu mengarahkan air untuk mengalir ke badan air sehingga tercipta

ruang yang mampu meminimasi dan mengeleminir

terjadinya genangan akibat pembangunan.

Genangan seharusnya bukan masalah bagi Kota

Malang, mengingat keadaan topografi Kota Malang

yang berada pada daerah pegunungan/dataran tinggi

dengan ketinggian rata-rata 380 667 meter di atas

permukaan laut dengan kemiringan yang bervariasi

sebagian besar antara 0 15% serta terdapat sungaisungai besar yang membelah Kota Malang. Sebagai

suatu drainase alam, perananan sungai-sungai yang

ada di Kota Malang sebenarnya sangat membantu

dalam usaha menata dan mengembangkan sistem

drainase kota.

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

Sungai-sungai yang melewati Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong,

Sungai Bango, dan Sungai Sukun. Kelima Sungai tersebut membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS)

Brantas Hulu, DAS Metro dan DAS Amprong. Sungai Sukun membentuk Sub DAS Sukun yang merupakan bagian dari DAS Metro. Sedangkan Sungai

Bango membentuk Sub DAS Bango yang merupakan

bagian dari DAS Amprong.

Pada Tahun 2006, Pemerintah Kota Malang telah membuat Studi Drainase Berbasis Daerah Pengaliran Sungai (DPS) untuk DPS Metro, DPS Brantas,

DPS Bango, DPS Amprong, dan DPS Sukun. Akan

tetapi solusi yang disampaikan dalam studi tersebut

hanya solusi teknis struktural, yakni hanya penanganan struktural fisik prasarana saluran drainasenya. Padahal dengan pendekatan DPS, ada banyak solusi

non struktural yang bisa dilakukan.

Banjir di Kota Malang mengakibatkan banyak

rumah terendam di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di kelurahan itu, sebagian besar rumah terendam air setinggi 170 cm

dan 80 orang warga diungsikan ke tempat yang lebih

aman di rumah-rumah penduduk (http://www.tempo

interaktif.com tanggal 21 Nopember 2005). Hal ini

sangat mengejutkan, mengingat lokasi dimaksud luas

ruang terbukanya jauh lebih besar dibandingkan luas

ruang terbangunnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan

11 lokasi di Kota Malang sebagai daerah rawan banjir yang lokasinya tersebar di dalam kota atau jalan

protokol, sedangkan sisanya di daerah pinggiran. Salah satunya adalah Jalan Sudanco Supriadi, dan sekitarnya. Beberapa lokasi genangan yang cukup parah di pinggiran kota adalah di Kelurahan Bandungrejosari dan sekitarnya yang saat ini mulai banyak

dilirik sebagai lokasi-lokasi hunian (http:// www.

tempointeraktif.com tanggal 25 Nopember 2005).

SDN 1 Bandungrejosari tutup karena tergenang,

setelah selama 2 (dua) hari Kota Malang dilanda hujan terus menerus. Pusat perbelanjaan di wilayah kecamatan Klojen juga menjadi titik-titik genangan yang

belum bisa dipecahkan (http://www.kompas.com

tanggal 17 Pebruari 2010)

Bisnis properti yang semakin marak menjadi penyebab utama terjadinya banjir di perkotaan. Area

parkir air berubah fungsi menjadi lokasi bangunan.

Hak air untuk meresap ke dalam tanah terhalangi

lapisan kedap air, tanpa ada pengganti bagi daerah

resapan. Peristiwa ini menjadi dosa bersama seluruh

stakeholder pembangunan kota (Rudianto dalam

http://www.bebasbanjir2025.com tanggal 4 Januari

2011).

261

Studi yang dilakukan penulis, dilatarbelakangi kurang adanya arahan spasial teknologi drainase untuk

mengurangi genangan tanpa menghambat pembangunan. Lokasi yang dipilih adalah Sub Daerah Aliran

Sungai (Sub DAS) Watu bagian Hilir, yang secara

administratif adalah Kelurahan Bandungrejosari dan

Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun. Sub

DAS Watu bagian Hilir adalah salah satu unit Daerah

Aliran Sungai (DAS) Metro yang merupakan bagian

dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) Brantas. Kedua

kelurahan tersebut merupakan 2 (dua) kelurahan dari

57 (lima puluh tujuh) kelurahan di Kota Malang, yang

cukup diminati para pengembang perumahan.

Pada area Sub DAS Watu bagian Hilir, luas area

terbangunnya lebih kecil dibandingkan luas area yang

belum terbangun, akan tetapi setiap terjadi hujan yang

cukup lama atau hujan dengan intensitas relatif tinggi,

selalu ditemui lokasi-lokasi yang tergenang, dengan

tinggi dan durasi genangan yang bervariasi. Dengan

minat yang tinggi dari pengembang perumahan untuk

mendirikan bangunan hunian sebagai perumahan formal disertai fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya, maka wilayah lokasi studi memiliki kecenderungan potensi genangan yang meningkat, dan apabila tidak dilakukan tindakan akan menimbulkan dampak negatif seperti gangguan terhadap aktivitas atau

ketidaknyamanan penduduk dan ketidaksehatan lingkungan.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang maka rumusan masalahnya

adalah: Bagaimana arahan spasial mengurangi genangan tanpa menghambat pembangunan di Sub

DAS Watu bagian Hilir?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat

maka tujuan dari studi ini adalah menganalisis arahan

spasial teknologi drainase untuk mengurangi genangan tanpa menghambat pembangunan di Sub DAS

Watu bagian Hilir.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya Studi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Malang: Sebagai masukan pada Pemerintah Kota Malang, mengenai

pentingnya membangun dengan menyeimbangkan antara kepentingan tata ruang dan konservasi air.

2. Bagi Akademisi: Memberi informasi tentang konsep mengurangi genangan, tanpa mengkambinghitamkan pembangunan

262

3.

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

Bagi masyarakat Kota Malang secara umum:

Memberi informasi dan sebagai pembuka

wawasan akan pentingnya menyeimbangkan

penataan ruang dan konservasi air.

Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan tujuan studi, maka materi yang dibahas meliputi:

1. Tinjauan spasial adalah tinjauan keruangan, dalam hal ini adalah satu kesatuan Sub Daerah

Aliran Sungai Watu bagian Hilir, meliputi ruang

terbangun dan tidak terbangun.

2. Teknologi drainase adalah metode drainase atau

metode mengelola kelebihan air di agar tidak

menggenang dan menimbulkan dampak lanjutan.

Kondisi drainase di lokasi studi dititikberatkan

sampai dengan saluran drainase pengumpul dan

pembawa, tanpa perhitungan detail kapasitas saluran.

3. Genangan adalah sekumpulan air yang tidak meresap ke dalam tanah dan tidak mengalir ke lokasi yang lebih rendah, diidentifikasikan dengan

limpasan air permukaan

4. Tinjauan tata ruang air dianalogikan melalui penataan jalannya air, agar air hujan yang jatuh

dikelola jalannya air yang meresap dan jalannya

air yang mengalir menuju saluran drainase utama

(main drain. Daya resap air ditinjau secara spasial, tanpa meninjau jenis tanahnya, karena jenis

tanah di wilayah studi relatif homogen dengan

daya serap yang relatif seragam.

Ruang lingkup wilayah

Gambar 1. SWS Brantas

Gambar 2. DAS Metro

Pembatasan ruang lingkup wilayah dilakukan

untuk memfokuskan lokasi studi, berkaitan dengan

keterbatasan waktu kajian. Wilayah studi yang dipilih

adalah sub Daerah Aliran Sungai Watu bagian Hilir

yakni Sub DAS Watu yang masuk dalam sebagian

wilayah Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan

Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sub

DAS Watu merupakan salah satu unit Daerah Aliran

Sungai Metro. Sungai Metro merupakan sungai orde

2 dari Sungai Brantas. Orientasi lokasi studi disajikan

pada Gambar 1 Gambar 4.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Terbangun

Ketersediaan ruang adalah tidak tak terbatas.

Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ru-

Gambar 3. Sub DAS Watu

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

263

c.

2.

Gambar 4. Sub DAS Watu Bagian Hilir

ang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu,

diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran, jenis kegiatan, fungsi

lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan (Anonim, 2007: 5).

Di wilayah perkotaan, ruang terbagi atas Ruang

terbuka dan Ruang terbangun. Ruang terbuka yakni

lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, dan dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat

bermain anak-anak, pekuburan, serta daerah hijau

pada umumnya (Kamus Tata Ruang, 1998: 94).

Tata guna tanah di perkotaan pada umumnya

terdiri dari dua jenis penggunaan (Jayadinata, 1992:

23), yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan terbangun, yaitu kawasan atau area

yang telah terisi oleh bangunan fisik seperti perumahan, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana kota lainnya.

2. Kawasan tidak terbangun, yaitu kawasan atau

area yang belum mendapatkan perlakuan fisik,

berupa lahan kosong, ruang terbuka hijau, pertanian, dan lain sebagainya.

Banjir dan Genangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1990: 313), Genangan berasal dari kata

genang yang artinya terhenti mengalir. Sehingga

pengertian genangan air adalah air yang berhenti

mengalir pada suatu area tertentu yang bukan merupakan badan air atau tempat air. Namun demikian

bagi masyarakat secara umum, baik genangan maupun banjir disamaratakan istilahnya sebagai banjir.

Banjir dan genangan yang terjadi di suatu lokasi

diakibatkan antara lain oleh sebab-sebab berikut ini

(Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2005: 71):

1. Sebab pengaruh tindakan manusia:

a. Perubahan tata guna lahan (land use),

b. Pembuangan sampah,

Kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase,

d. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat,

e. Penurunan tanah,

f. Tidak berfungsinya sistem drainase lahan,

g. Bendung dan bangunan air,

h. Kerusakan bangunan pengendali banjir.

Sebab alami:

a. Erosi dan sedimentasi,

b. Curah hujan,

c. Pengaruh fisiografi/geofisik sungai,

d. Kapasitas sungai dan drainase yang tidak

memadai,

e. Pengaruh air pasang,

f. Penurunan tanah,

g. Drainase lahan.

Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya (Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2005: 73).

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam pengendalian banjir dan genangan air (Anonim, 2003: 3-1):

1. Pengendalian Struktural (Pengendalian terhadap

banjir)

Dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana

serta penanggulangan banjir.

2. Pengendalian Non Struktural (Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang)

Dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang

terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa

maupun materi, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolaan kawasan

banjir, flood proofing, penataan sistem permukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perijinan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan

upaya pembatasan (limitasi) pemanfatan lahan

dalam rangka mempertahankan keseimbangan

ekosistem.

Daerah Aliran Sungai (DAS) /

Daerah Pengaliran Sungai (DPS)

Daerah Aliran Sungai menurut Undang-Undang

No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2004:

8) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh

aktivitas daratan.

264

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

Definisi lain yaitu suatu daerah tertentu yang

bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam

fungsinya menampung air yang berasal dari air hujan

dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut; daerah sekitar sungai,

meliputi punggung bukit atau gunung yang merupakan

tempat sumber air dan semua curahan air hujan yang

mengalir ke sungai, sampai daerah dataran dan muara

sungai. Ada yang menyebut dengan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan Daerah Tangkapan Air

(DTA). Dalam istilah bahasa Inggris juga ada beberapa macam istilah, yaitu Catchment Area, Watershed, atau River Basin.

Sedangkan menurut Asdak (1995: 4), Daerah

Pengaliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang

secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung

gunung yang menampung dan menyimpan air hujan

untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. DAS berfungsi menampung, menyimpan,

dan mengalirkan air (hujan) sehingga untuk keseimbangan hidrologis memerlukan daerah yang berfungsi: resapan air, kontrol erosi dan limpasan permukaan.

Jadi Daerah Pengaliran sebuah sungai adalah

daerah tempat presipitasi (hujan) mengkonsentrasi

ke sungai (Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 1999:

169).

Hidrologi Perkotaan

Siklus hidrologi menunjukkan gerakan air di permukaan bumi. Selama berlangsungnya Siklus hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali

lagi ke laut yang tidak pernah habis, air akan tertahan

(sementara) di sungai, danau/waduk, dalam tanah

sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau

makhluk lain (Asdak, 1995: 7).

Gambar 5. Siklus hidrologi

Siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang

keseimbangan air secara global di bumi. Siklus ini

juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air (Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2005: 8).

Dengan perkembangan suatu wilayah atau kawasan,

terutama perkotaan, tidak dapat dihindari adanya pembangunan yang apabila tidak dilaksanakan secara terpadu dan meyeluruh (terintegrasi dan holistik) akan

mempengaruhi proses-proses alami dalam siklus hidrologi yang akhirnya menyebabkan terganggunya

keseimbangan hidrologi.

Di dalam hidrologi perkotaan, pengaruh urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan berperan penting. Aspek-aspek urbanisasi yang berpengaruh terhadap proses hidrologi perkotaan adalah (1) meningkatnya kepadatan penduduk, dan (2) meningkatnya

kepadatan bangunan di daerah perkotaan (Liong, 1991

dalam Anwar 2002).

Kemampuan Resap Air Hujan

Resapan air dalam tanah ialah suatu proses penambahan jumlah air ke dalam ruang di antara butir

tanah yang kosong sehingga jenuh air melalui proses

infiltrasi dan perkolasi (Anonim, 2004: II-7). Infiltrasi

adalah perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat

gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi

(gerakan air ke arah vertikal). Setelah keadaan jenuh

pada lapisan tanah bagian atas terlampaui, sebagian

dari air tersebut mengalir ke tanah yang lebih dalam

sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan dikenal sebagai proses Perkolasi (Asdak, 1995: 212). Laju

maksimal gerakan air masuk ke dalam tanah dinamakan kapasitas infiltrasi, yang mana terjadi ketika

intensitas hujan melebihi kemampuan tanah dalam

menyerap kelembaban tanah. Sebaliknya apabila intensitas hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi,

maka laju infiltrasi sama dengan laju curah hujan.

Proses infiltrasi melibatkan tiga proses yang saling tidak tergantung, namun saling terkait (Asdak,

1995: 213), yakni:

(1). Proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah

(2). Tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah

(3). Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain

(bawah, samping, dan atas)

Jadi infiltrasi adalah unsur dalam siklus hidrologi

yang membawa air meresap ke dalam tanah sehingga

menambah air tanah. Apabila tanah tertutup oleh lapisan yang kedap air, maka air hujan yang jatuh akan

langsung melimpas. Hal ini menunjukkan bila dalam

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

265

suatu hamparan lahan yang tadinya tanah kosong

atau tanah bervegetasi berubah menjadi lahan yang

diisi bangunan, maka kemampuan resap air hujan di

kawasan tersebut berkurang, dan limpasan permukaan bertambah.

Sunarto (1985) dalam Susilawati (2000: 19)

menggunakan formula perhitungan jumlah air yang

meresap ke dalam suatu kawasan sebagai berikut:

Ia

fH A

1000

(1)

dimana:

Ia = imbuhan alami (sebelum terjadi perubahan

fungsi lahan) (m3/tahun)

f

= angka koefisien resapan

H = curah hujan tahunan (mm)

A = luas kawasan terbuka (m2)

Dalam rumus di atas luas kawasan adalah A

m2, bagian berupa atap bangunan (yang akan menangkap air hujan untuk diresapkan) mempunyai luas

sebesar A m2, yang mana merupakan persentase

terhadap luasan A tersebut. Bagian yang terbuka (tidak dilakukan penyemenan) dimana air hujan dapat

meresap secara alami mempunyai luasan sebesar

A m2. Sisa seluas (100% - ) tidak dapat diresapi

oleh air.

Daya resap air suatu area tergantung dari beberapa faktor antara lain ialah Jenis tanah, Kelerengan tanah, Jenis tutupan lahan, Intensitas dan durasi

curah hujan. Dari berbagai hal yang berpengaruh dalam perhitungan daya resap air itu, maka faktor jenis

tutupan lahan dan faktor kemiringan lahan yang mempunyai pengaruh cukup besar. Pengaruh tersebut di

dalam rumus Sunarto (1985) dalam Susilawati (2000:

19) direpresentasikan dalam parameter f (koefisien

resapan). Besarnya koefisien f adalah

f =1 c

(2)

dimana:

c

= koefisien limpasan (run off) yang harganya

tergantung dari jenis pengunaan lahan dan

kelerengan lahan (sebagaimana Tabel 2.3)

Limpasan Permukaan

Bilamana curah hujan mencapai permukaan tanah, maka seluruh atau sebagiannya akan meresap

ke dalam tanah. Bagian yang tidak teresap akan menjadi limpasan permukaan (surface run off) (Sosrodarsono, 1999: 71).

Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab

utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Secara kuantitatif pengaruh perubahan tata guna lahan

ditunjukkan dalam gambar 6 (Kodoatie, 2005: 74)

Gambar 6. Peningkatan debit puncak akibat perubahan

tata guna lahan

Perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi dominan kepada aliran permukaan (run off).

Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran

permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke

dalam tanah tergantung kondisi tanahnya.

Faktor penutup lahan akan cukup signifikan dalam pengurangan ataupun peningkatan aliran permukaan. Hutan yang lebat mempunyai tingkat penutup

lahan yang tinggi, sehingga apabila hujan turun ke

wilayah tersebut, faktor penutup lahan ini akan sangat memperlambat kecepatan aliran permukaan,

bahkan bisa terjadi kecepatannya mendekati nol (0).

Gambar 7. Ilustrasi perubahan debit akibat perubahan

tata guna lahan (Kodoatie, 2005: 76)

Pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan

dinyatakan dalam koefisien aliran permukaan (c), yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan antara

besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan.

Angka koefisien aliran permukaan ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu

DAS. Nilai c berkisar antara 0 sampai 1. Nilai c = 0

menunjukkan bahwa semua air hujan terintersepsi

dan terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya untuk nilai

c = 1 menunjukkan bahwa semua air hujan mengalir

sebagai aliran permukaan.

Untuk memperkirakan volume aliran permukaan,

digunakan metode Rasional, dengan bentuk persamaan matematika adalah (Suripin, 2004: 79):

266

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

Q p 0,002778 C I A

(3)

Dimana:

Q p = laju aliran permukaan (debit) puncak (m3/

detik)

C = koefisien limpasan permukaan (0 C 1)

I

= intensitas hujan (mm/jam)

A = luas DAS (Ha)

Penggunaan rumus Rasional untuk tata guna

lahan tidak homogen adalah (Suripin, 2004: 82):

n

Q p 0,002778 I Ci Ai

(4)

i 1

Dimana:

C i = koefisien aliran permukaan jenis penutup

tanah i

A i = luas lahan dengan jenis penutup tanah i

Tata Ruang

Tata Ruang adalah pengaturan ruang berdasarkan berbagai fungsi dan kepentingan tertentu, dengan

perkataan lain, pengaturan tempat bagi berbagai kegiatan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan semua

pihak secara adil, menghindari persengketaan serta

menjamin kelestarian lingkungan dibutuhkan proses

yang dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 disebut penataan ruang (www.cifor.cfiar.org).

Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem

yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya

(Anonim, 2007: 6).

Rencana tata ruang berisi kebijakan pokok pemanfaatan ruang berupa struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam kurun waktu tertentu. Struktur

ruang dibentuk untuk mewujudkan susunan dan tatanan pusat-pusat permukiman yang secara hirarkis

dan fungsional saling berhubungan. Sedangkan pola

pemanfaatan ruang disusun untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang bagi

kegiatan budidaya dan non budidaya (lindung), yang

meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara,

dan tata guna sumber daya alam lainnya (Anonim,

2007: 32).

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program

kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan

di dalam rencana tata ruang (Anonim, 2007: 34).

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

diselenggarakan melalui kegiatan:

a. Perijinan terhadap pemanfaatan ruang

b. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

c. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang

Pengelolaan Air Hujan

Untuk mendapatkan solusi pengendalian banjir

perlu perubahan referensi. Referensi lama yang

mengkaitkan banjir kota dengan drainase kota ternyata tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Referensi baru yang diperkenalkan oleh Triweko (2000) adalah pengendalian banjir dengan pengelolaan air hujan. Sebelum air hujan melimpas ke

saluran drainase atau ke badan jalan, air hujan tersebut dikelola dengan teknik tertentu sehingga tidak

menjadi limpasan permukaan.

Prinsip dari pengelolaan air hujan tersebut adalah

setiap pemilik lahan bertanggung jawab terhadap air

hujan yang jatuh di atas lahan mereka. Usaha yang

harus dilakukan adalah mengatur limpasan air hujan

yang keluar dari lahan agar tidak melebihi debit maksimum sebelum lahan tersebut dibangun. Hal ini bisa

dilakukan dengan membangun sumur resapan, membangun daerah resapan (percolation basin) pada

halaman yang menggunakan perkerasan kedap air

atau menggunakan perkerasan lolos air (paving

Block atau grass block). Strategi ini merupakan

upaya memperbesar resapan air hujan ke dalam tanah dan memperkecil aliran permukaan sebagai penyebab banjir.

Penyelesaian banjir kota dengan paradigma drainase perkotaan perlu digeser dengan paradigma pengelolaan air hujan (stormwater management). Pergeseran paradigma lama dan paradigma baru dideskripsikan pada Tabel 1.

Sumur Resapan Individual

Sumur Resapan Air Hujan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air ke dalam tanah.

Air hujan yang ditampung dan diresapkan, berasal

dari bidang tanah, atap bangunan dan permukaan tanah yang dikedapkan untuk menjaga keseimbangan

sistem tata air di lingkungan permukiman. Sumur resapan hanya menampung air hujan, bukan air limbah.

Sumur resapan merupakan sumur atau lubang

pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah.

Sumur resapan digali dengan kedalaman di atas muka

air tanah (Kusnaedi, 2000: 1).

Tujuan utama dari sumur resapan ini adalah

memperbesar masuknya air ke dalam tanah sebagai

air resapan (infiltrasi). Dengan demikian, air akan

lebih banyak masuk ke dalam tanah dan sedikit yang

mengalir sebagai aliran permukaan (run off). Semakin banyak air yang mengalir ke dalam tanah berarti akan banyak tersimpan air tanah di bawah permukaan bumi. Air tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui sumur-sumur.

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

267

Tabel 1. Paradigma lama dan baru dalam penyelesaian banjir perkotaan

No.

1.

Paradigma Lama

Air hujan merupakan bencana, jadi harus segera

dibuang agar tidak menimbulkan genangan

2.

Untuk itu dibangun saluran drainase untuk

pembuang air hujan

3.

Titik pusat perhatian terletak pada daerah yang

dilindungi, dampak permasalahn sebelah hilir

tidak dipikirkan

4.

Ruang lingkup permasalahan hanya terbatas pada

aspek kuantitas air saja

Penyelesaian asalah secara partial, terbatas pada

usaha untuk menghindari genangan

5.

Paradigma Baru

Air hujan merupakan rahmat, jadi harus dikelola

dengan baik. T erjadinya genangan memang harus

dihindari, tetapi tidak berarti bahwa air hujan harus

dibuan.

Untuk itu selain sistem saluran drainase juga

dibangun kolam penahan untuk mengendalikan aliran

air hujan.

Cakrawala pendangan meliputi Daerah Aliran Sungai

(DAS). Penyelesaian masalah air hujan di sebelah

hulu jangan sampai menimbulkan masalah di sebelah

hilir.

Ruang lingkup permasalahan tidak hanya terbatas

pada kuantitas air, tetapi juga pada aspek kualitas air.

Penyelesaian masalah secara terpadu selain

menghindari genangan juga memikirkan kelestarian

sumber daya air.

Sumber: Triweko dalam Mukhori (2001: 28)

Prinsip kerja sumur resapan adalah menyalurkan

dan menampung air hujan ke dalam lubang atau sumur agar air dapat memiliki waktu tinggal di permukaan tanah lebih lama sehingga sedikit air dapat meresap ke dalam tanah.

Gambar 9. Tata letak sumur resapan (Kusnaedi, 2000:

14)

Gambar 8. Prinsip kerja sumur resapan penampungan

air hujan (Kusnaedi, 2000: 6)

Tabel 2.

Jarak minimal sumur resapan dengan bangunan lainnya

Kondisi yang ada

Bangunan/bangunan

Batas pemilikan

Sumur air minum

Aliran air (sungai)

Pipa air minum

Jalan

Pohon besar

Sumber: Kusnaedi, 2000: 13

Jarak minimal

dengan sumur

resapan (m)

3,00

1,50

10.50

30.00

3,00

1,50

3,00

Sumur resapan yang dapat diterapkan di perkotaan dapat berupa sumur resapan individual dan kolektif (Kusnaedi, 2000: 12). Sumur resapan individual

adalah sumur resapan yang dibuat secara pribadi untuk masing-masing rumah. Biaya pembuatan dan pemeliharaan diserahkan kepada pemiliknya. Letak sumur resapan harus memperhatikan keadaan lingkungan setempat. Dengan demikian sumur resapan akan

berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan dampak

baru bagi kepentingan lainnya (Kusnaedi, 2000: 13).

Sumur Resapan Kolektif

Sumur resapan kolektif adalah sumur resapan

yang dibangun secara bersama-sama dalam satu kawasan tertentu. Sumur resapan ini dapat dibuat per

sepuluh rumah, per blok, satu RT, atau satu kawasan

268

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

Gambar 12 Ilustrasi Model Sumur resapan dalam

(Kusnaedi, 2000: 30)

Gambar 10 Ilustrasi Sumur resapan individual

(Kusnaedi, 2000: 20)

(3). Parit berorak, bila kedalaman muka air tanahnya

dangkal (< 5 m) dan ketersediaan lahannya sempit.

permukiman. Model yang bisa diterapkan di antaranya:

(1). Kolam resapan, bila kedalaman muka air tanahnya dangkal (< 5 m) dan ketersediaan lahannya

luas.

Gambar 13 Ilustrasi Model Parit berorak (Kusnaedi,

2000: 31)

Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang

Saluran air hujan pracetak berlubang adalah saluran air hujan yang dibuat dari bahan beton bertulang

dengan sistem pracetak dan diberi lubang pada dasar

saluran. Fungsinya mengalirkan limpasan air hujan

ke badan air dan meresapkan sebagian air hujan.

Tujuannya untuk menjaga keseimbangan sistem tata

air di lingkungan permukiman. Air yang mengalir ke

saluran resapan adalah air hujan, bukan air limbah.

Gambar 11. Ilustrasi Model Kolam resapan (Kusnaedi,

2000: 29)

(2). Sumur dalam, bila kedalaman muka air tanahnya

dalam (> 5 m) dan ketersediaan lahannya sempit.

Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan menggambarkan persentase lahan yang tertutup bangunan (land coverage)

pada suatu lingkungan/bagian kota. Biasa diistilahkan

dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Building Coverage Ratio (BCR).

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

Gambar 14 Saluran air hujan pracetak berlubang

terpasang di lingkungan permukiman

Kepadatan bangunan dinyatakan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu merupakan koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan

terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan, atau

angka perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan-bangunan dalam tiap petak peruntukan dibanding dengan luas petak peruntukan.

BCR KDB

Luas Bangunan

x 100%

Luas lahan

Drainase

Air hujan yang jatuh di suatu kawasan perlu dialirkan atau dibuang, caranya dengan pembuatan saluran yang dapat menampung air hujan yang mengalir

di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran di atas

selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan saluran rumah tangga dan dan sistem saluran bangunan

infrastruktur lainnya, sehingga apabila cukup banyak

limbah cair yang berada dalam saluran tersebut perlu

diolah (treatment). Seluruh proses tersebut di atas

yang disebut dengan sistem drainase (Kodoatie, 2010:

95).

Bagian infrastruktur (sistem drainase) dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang

berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga

lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari

hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran

269

penerima (interceptor drain), saluran pengumpul

(collector drain), saluran pembawa (conveyor

drain), saluran induk (main drain) dan badan air

penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem

sering dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tandon dan stasiun

pompa. Pada sistem drainase yang lengkap, sebelum

masuk ke badan air penerima air diolah dahulu pada

instalasi pengolah air limbah (IPAL), khususnya untuk sistem tercampur. Hanya air yang telah memliki

baku mutu tertentu yang dimasukkan ke dalam badan

air penerima, biasanya sungai, sehingga tidak merusak

lingkungan (Suripin, 2004:8)

Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air secepatnya mengalir dan

seminimal mungkin menggenangi daerah layanan.

Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air

(pemakaian dan ketersedian) maka diperlukan suatu

perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja

aman terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas

pada konservasi air (Sunjoto,1987:4).

Drainase Ramah Lingkungan atau Eko-drainase

adalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan

dampak yang merugikan bagi lingkungan. Drainase

ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara sebesar-besarnya

diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau

mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah

lingkungan, justru kelebihan air pada musim hujan

harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir

secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap

ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air

tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep

ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan

perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrem

seperti di Indonesia. Konsepnya adalah mengelola

limpasan permukaan dengan cara mengembangkan

fasilitas untuk menahan air hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat dikelompokkan

menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe

peresapan (Suripin, 2004:231). Pola tersebut adalah:

a. Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan,

b. Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan

membuat sumur resapan, saluran resapan, bidang resapan atau kolam resapan.

Tata Ruang Air

Tata ruang air adalah bagaimana menata ruang

daratan dengan memberikan tempat yang semesti-

270

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

nya bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke

dalam tanah melalui proses infiltrasi. Dengan demikian kapasitas run off air menjadi minimal. Untuk

mencapai hal ini maka bidang resapan air baik di

hulu dan hilir harus memadai. Bidang resapan air di

bagian hulu yang paling baik adalah apabila fungsi

kawasan hutan dapat maksimal. Artinya, luas kawasan hutan yang ada harus dapat menampung sebesar-besarnya jumlah hujan yang turun. Sedangkan

di bagian hilir, cara yang banyak dilakukan adalah

dengan memaksimalkan luas dan fungsi hutan kota,

ruang terbuka hijau publik maupun perorangan serta

bidang resapan lainnya (http://www.pu.go.id/isu

strategis/view/21)

Hal lain yang mendasar harus dipertimbangkan

dalam tata ruang air adalah dengan memahami bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah

dan air membutuhkan jalan (saluran) baik sistem alami (sungai, anak sungai) maupun saluran buatan (saluran drainase). Saluran-saluran tersebut harus dapat

dilalui air dengan kapasitas maksimal sepanjang

tahun.

Kodoatie (2010:18) mendefinisikan tata ruang

air sebagai wujud struktur ruang air dan pola ruang

air. Struktur ruang air adalah susunan pusat-pusat

sumber daya air dan sistem infrastruktur keairan yang

berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional. Pola ruang air adalah distribusi peruntukan

ruang air dalam suatu wilayah. Peruntukan ruang

dibagi dua yaitu untuk fungsi lindung sumber daya

air (daerah konservasi) dan untuk fungsi budi daya

sumber daya air (pendayagunaan sumber daya air).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib,

baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses

berpikir tentang materinya (Nawawi, 2005: 1). Sifat

ilmiah menitikberatkan kegiatan penelitian sebagai

usaha menemukan kebenaran yang objektif. Kebenaran itu dapat berbentuk hasil pemecahan masalah

atau pengujian hipotesis, dan mungkin pula berupa

pembuktian tentang adanya sesuatu yang semula belum ada, tetapi diduga mungkin ada.

Tugas pokok penelitan terapan adalah mengungkapkan sebab-sebab terjadinya suatu masalah (diagnose) yang dinilai kurang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Berdasarkan rumusan kesimpulan

tentang kondisi masalah dan sebab-sebabnya, tugas

berikutnya adalah menyusun implementasi dan sa-

ran-saran tindakan berupa alternative untuk mengatasi, memperbaiki, dan menyelesaikan masalah yang

diteliti.

Tugas-tugas penelitian terapan bila dihubungkan

dengan tugas-tugas penelitian sebagai kegiatan ilmiah,

dapat dipilah sebagai berikut (Nawawi, 2005: 29):

1. Tugas Eksplenatif (Explanation)

Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi masalah yang dihadapinya.

2. Tugas Prediktif (Prediction)

Kemampuan memperkirakan sesuatu yang akan

terjadi, jika ada atau tidak adanya suatu gejala

tertentu.

3. Tugas Kontrol (Control)

Dilakukan berupa penyusunan implementasi dan

saran-saran tindakan, dalam mengatur gejalagejala tertentu, agar masalah yang dihadapi dapat

diatasi.

Studi ini termasuk dalam jenis penelitian terapan

sebagai penelitian deskriptif. Masalah terapan yang

diteliti berkaitan dengan fenomena makin meluasnya

ruang terbangun yang mengindikasikan makin meluas

pula genangan di lokasi studi, yang secara logika karena tidak diindahkannya hak air untuk meresap ke

dalam tanah menjadi imbuhan alami bagi simpanan

air tanah sebagai fungsi konservasi air.

Metode Penelitian

Metode merupakan cara, sedang kebenaran

yang akan diungkapkan adalah tujuan. Penggunaan

metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar dibentengi dengan bukti ilmiah

yang kuat. Oleh karena itu metode dapat diartikan

sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematik

dalam mengggali kebenaran ilmiah (Nawawi, 2005:

71).

Metode yang digunakan dalam membahas studi

ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Dalam studi ini, metode deskriptif yang diterapkan, menggunakan bentuk studi kasus, artinya penelitian dibatasi pada kasus di lokasi studi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik

sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

menunjang atau mendukung penelitian (Hasan, 2002:

83).

Berdasarkan caranya, metode pengumpulan data dalam studi ini terdiri dari data primer dan data

sekunder

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang

melakukan penelitan atau yang bersangkutan yang

memerlukannya (Hasan, 2002: 82).

Survey untuk mengumpulkan data primer yang

dilakukan adalah:

1. Observasi (pengamatan lapangan), yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan yang dilakukan, ini berarti terhadap

data yang diamati harus tidak sekedar dilihat tetapi begitu dilihat langsung diperhatikan, jika perlu

ditanya dan dicatat segala sesuatunya. Observasi

penelitian meliputi pengamatan terhadap aspek

pemanfaatan ruang atau ragam penggunaan lahan dan kondisi saluran drainase, di wilayah lokasi studi.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi perolehan data, dilakukan pula dokumentasi hasil observasi lapangan dalam

bentuk foto mengenai kondisi saluran drainase

eksisting pada lokasi studi, mulai saluran pengumpul dan saluran pembawa.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain, yang kemungkinan sudah merupakan data

dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, tidak diambil sampel. Pengamatan dilakukan terhadap seluruh populasi wilayah

studi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

arahan spasial teknologi drainase agar genangan di

lokasi studi terreduksi. Jadi jenis populasi yang menjadi obyek penelitian yaitu seluruh ruang terbangun,

Tabel 3. Instansi dan Data yang Dibutuhkan

No .

Instansi

1.

Bappeda Kota Malang

2.

3.

4.

Balai Pengembangan Sumberdaya Air

Wilayah Sungai Bango Gedangan

Perum Jasa Tirta I

Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

271

ragam penggunaan lahan, dan saluran drainase (pengumpul dan pembawa) di lokasi studi.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang

oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian (Narbuko, 2005: 118).

Sedang Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang

akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Jadi, variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah

(Nawawi, 2005: 49). Di dalam satu variabel terdapat

satu atau lebih gejala, yang mungkin pula terdiri dari

berbagai aspek atau unsur sebagai bagian yang tidak

terpisahkan.

Jenis variabel dalam penelitian terapan (Nawawi,

2005: 49) ada beberapa, namun tidak semua variabel

harus ada dalam suatu penelitian. Jenis variabel tersebut adalah:

1. Variabel bebas (Independence Variable)

Variabel bebas adalah himpunan sejumlah gejala

yang memiliki pula berbagai aspek atau unsur,

yang berfungsi mempengaruhi atau menentukan

munculnya variabel lain yang disebut variabel

terikat. Adanya variabel ini tidak dipengaruhi atau

tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya variabel

lain.

2. Variabel terikat (Dependence Variable)

Variabel terikat adalah himpunan sejumlah gejala

yang memiliki pula sejumlah aspek atau unsur

di dalamnya, yang berfungsi menerima atau menyesuaikan diri dengan kondisi variabel lain, yang

disebut variabel bebas. Muncul atau tidaknya

variabel ini tergantung pada ada atau tidaknya

variabel bebas.

3. Variabel kontrol (Control Variable)

Variabel kontrol merupakan himpunan gejala

yang memiliki berbagai aspek atau unsur di da-

Data yang dibutuhkan

Naskah Akademis, Peta, dan Legalitas hukum Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Malang dalam Angka

Data-data hidrologi seperti curah hujan, debit maksimum,

kemiringan sungai, luas DAS

Peta SWS Brantas dan pembagian DAS nya

Data genangan

Data dan Peta penggunaan lahan eksisting

272

4.

5.

6.

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

lamnya, yang berfungsi untuk mengendalikan

agar variabel terikat yang muncul bukan karena

pengaruh variabel lain, tetapi benar-benar karena

pengaruh variabel bebas yang tertentu.

Variabel antara (Intervining Variable)

Variabel antara merpakan himpunan sejumlah

gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur

di dalamnya, yang berfungsi mengendalikan

agar variabel terikat yang muncul benar-benar

karena pengaruh variabel bebas, dengan memperhitungkan pengaruhnya pada kedua variabel

tersebut.

Variabel Ekstrane (Extranicus Variable)

Variabel ekstrane merupakan himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau

unsur di dalamnya, yang fungsinya mempengaruhi variabel bebas, sehingga pengaruhnya terhadap variabel terikat dapat berkurang atau berubah.

Variabel Moderator

Variabel moderator merupakan himpunan sejumlah gejala yang memiliki berbagai aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi mendominasi

dalam kondisi suatu masalah, tanpa dihubungkan

satu dengan yang lain.

Variabel yang digunakan dalam studi ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebasnya adalah penggunaan lahan dan

kondisi saluran drainase eksisting,

Karena adanya penggunaan lahan mempengaruhi munculnya variabel lain, yaitu ruang terbangun dan genangan, di samping itu kondisi saluran

drainase eksisting juga dapat mempengaruhi

munculnya variabel genangan.

2. Variabel terikatnya adalah ruang terbangun, genangan, dan kemampuan meresap air,

Karena variabel ruang terbangun dan kemampuan meresap air muncul akibat adanya variabel

penggunaan. Kemampuan meresap air mengakibatkan munculnya variabel genangan. Di samping itu variabel genangan juga bisa muncul karena variabel kondisi saluran drainase eksisting.

3. Variabel kontrolnya adalah jenis tanah,

Karena variabel jenis tanah bias mempengaruhi

variasi kemampuan meresap dan genangan. Sehingga variabel jenis tanah dikontrol dengan cara

dieliminasi melalui menghilangkan variabel tersebut.

4. Variabel antaranya tidak ada,

5. Variabel ekstranenya tidak ada,

6. Variabel moderatornya tidak ada.

Metode Analisis

Analisis data merupakan proses pengelompokan

data terpilih dalam kategori yang memiliki kesamaan

tema untuk menyelesaikan permasalahan atau hipotesa awal (Moleong, Lexy, 2000:64).

Analisis Penggunaan Lahan

Tahap awal studi adalah identifikasi penggunaan

lahan di lokasi studi. Identifikasi dilakukan dengan

membaca peta eksisting lokasi studi, kemudian mencocokkan (cross check) kondisi lapang lokasi studi

dengan peta tersebut. Hal ini menjadikan peta yang

digunakan adalah mendekati kondisi eksisting lokasi

studi. Plotting peta meliputi ragam penggunaan lahan,

meliputi;

- perumahan/permukiman,

- perdagangan dan jasa,

- industri dan pergudangan,

- fasilitas umum dan sosial, serta

- ruang terbuka hijau.

Masing-masing ragam penggunaan lahan ini kemudian dianalisis luasannya.

Selanjutnya adalah menganalisis luasan ruang

terbangun dan ruang terbuka (saat ini belum terbangun). Ruang terbangun adalah ruang yang didirikan

bangunan, dimana bila air jatuh di atasnya, maka air

tidak dapat meresap ke dalam tanah. Sedangkan ruang terbuka, atau saat ini masih belum terbangun,

adalah ruang yang belum ada bangunannya, dimana

bila air jatuh di atasnya, maka air masih bisa meresap

ke dalam tanah.

Berikutnya untuk melihat gambaran pada Tahun

akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang,

yakni pada Tahun 2030, digunakan peta pola ruang.

Untuk memprediksi luasan ruang terbangun dan ruang terbukanya, untuk penggunaan lahan perumahan/

permukiman, perdagangan dan jasa, industry dan pergudangan, serta fasilitas umum dan sosial, dikalikan

dengan rerata Koefisien Dasar Bangunan yakni 70%.

Sedangkan untuk luasan ruang terbuka adalah 30%

nya ditambahkan luasan ruang terbuka hijau pada

peta pola ruang tersebut.

Analisis Resapan Air Hujan

Untuk menghitung jumlah air yang meresap, digunakan persamaan (1) Perhitungan dilakukan terhadap kondisi eksisiting dan kondisi akhir tahun perencanaan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 2030.

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

Analisis Limpasan Permukaan

Untuk menghitung aliran permukaan (run off),

artinya air yang tidak meresap dan menjadi air larian

mengalir ke lokasi yang lebih rendah, digunakan persamaan (4). Air larian ini mengalir terus, dan apabila

terdapat cekungan maka akan menimbulkan genangan. Perhitungan dilakukan terhadap kondisi eksisiting

dan kondisi akhir tahun perencanaan Rencana tata

Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 2030.

Analisis Sistem Drainase

Analisis sistem drainase dilakukan dengan melakukan pendataan dan evaluasi kondisi saluran drainase eksisting pada saluran pengumpul dan pembawa, atau setara dengan saluran drainase sekunder.

Kemudian dikelompokkan kondisi saluran tersebut

dengan beberapa kategori.

Analisis Arahan Spasial Teknologi Drainase

Dengan melihat seluruh hasil analisis di atas, dihubungkan dengan kerangka teori yang ada, maka

dilakukan arahan penanganan keruangan teknik

mengalirkan air hujan dan system drainase yang ada

di lokasi studi, agar mengurangi potensi genangan

akibat meluasnya penggunaan lahan.

Watu dengan panjang 3.032,30 m, serta sebagian Sungai Metro dengan panjang 1.728,50 m. Lokasi studi

berada sekitar 440 500 m di atas permukaan laut.

Jumlah penduduk di lokasi studi berjumlah 39.260

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 2,9% per tahun.

Penduduk wilayah lokasi studi adalah 33% penduduk

asli dan 67% pendatang. Ini menunjukkan bahwa pendatang banyak menghuni kawasan permukiman di

lokasi studi. Pendatang terbanyak berasal dari Madura.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada lokasi studi didominasi oleh mata pencaharian menggarap lahan sawah (38%). Sedangkan 18% adalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 25% bekerja di bidang

swasta, dan sisanya adalah pelajar. Kehidupan bertetangga secara garis besar sangat harmonis, dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Analisis Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di lokasi studi sangat beragam, dengan dominasi ruang terbuka hijau seluas

410,45 Ha, dimana seluas 129,98 Ha adalah tegalan

dan 280,47 Ha adalah sawah.

Tabel 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Studi

Lokasi studi adalah Sub Daerah Aliran Sungai

Watu bagian Hilir, yang merupakan sisi hilir Sub DAS

Watu. Sub DAS Watu merupakan salah satu unit

Daerah Aliran Sungai Metro. Sungai Metro merupakan sungai orde 2 dari Sungai Brantas, dengan

panjang 54,5 km dari hulu hingga hilir, dan bermuara

pada Sungai Brantas dengan elevasi + 300 m, sedangkan bagian hulu pada mata air elevasinya + 2.700

m. Kemiringan Sungai Metro rata-rata 0,044, dan

dikategorikan sebagai sungai dengan pengaliran sedang. DAS Metro terdiri dari 13 Sub DAS, seperti

diuraikan pada Tabel 1.1. Sebagai gambaran orientasi

lokasi studi, Sub DAS Watu bagian Hilir disajikan

pada Gambar 1.1 sampai dengan Gambar 1.4, pada

Bab I.

Sub DAS Watu memiliki luas daerah tangkapan

3.433 Ha. Sungai-sungai pada Sub DAS Watu adalah

Sungai Curah Clumprit dengan panjang 5.768 km,

Sungai Watu dengan panjang 9.829 km, Sungai Glundeng dengan panjang 7.319 km, Sungai Sanan dengan

panjang 11.958 km, dan Sungai Wangkal dengan panjang 5.725 km.

Sub DAS Watu bagian Hilir, sebagai lokasi studi,

memiliki luas 651,72 Ha, dan dilewati sebagian Sungai

273

No.

1

2

3

4

5

6

7

Ragam penggunaan lahan eksisting Sub DAS

Watu bagian Hilir

Penggunaan Lahan

Perumahan/Permukiman

Perdagangan dan Jasa

Industri dan pergudangan

Sarana Umum dan Sosial

Ruang Terbuka Hijau : tegalan

Ruang Terbuka Hijau : sawah

Utilitas jalan

Total

Luas (Ha)

222,64

4,28

9,23

5,12

129,98

242,00

38,47

651,72

Sumber: identifikasi dan analisa

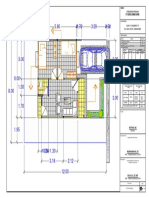

Gambar 15 Penggunaan lahan eksisting di Sub DAS

Watu bagian Hilir

274

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

Maka dapat diperoleh luas ruang terbuka dan

ruang terbangun eksisting pada lokasi studi.

Luas Ruang terbangun: 207,36 Ha

Luas Ruang terbuka: 444,36 Ha

Kondisi eksisting ini kemudian dibandingkan dengan rencana pola ruang berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang

telah menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No. 4

Tahun 2011.

Tabel 5

No.

1

2

3

4

5

6

Ragam penggunaan lahan berdasar RTRW

Kota Malang 2010-2030

Penggunaan Lahan

Perumahan/Permukiman

Perdagangan dan Jasa

Industri dan pergudangan

Sarana Umum dan Sosial

Ruang Terbuka Hijau :

tegalan

Utilitas jalan

Total

Luas (Ha)

477,64

8,07

9,23

10,15

82,22

64,41

651,72

Analisa Resapan Air

Dengan demikian resapan air pada kondisi eksisting

adalah: 240.888,40 m3/tahun.

Sedangkan resapan air pada kondisi berdasarkan

RTRW 2010 2030 adalah 117.444,40 m3/tahun

Sehingga terdapat penurunan daya resap air sebesar

123,444 m3/tahun selama 20 tahun.

Analisa Limpasan Permukaan

Dengan demikian laju aliran permukaan pada kondisi

eksisting adalah = 118,622 m3/detik

Sedangkan laju aliran permukaan pada kondisi berdasarkan RTRW 2010 2030 adalah = 136,874 m3/

detik

Sehingga terapat peningkatan laju aliran permukaan

sebesar 18,252 m3/detik selama 20 tahun.

Analisa Sistem Drainase

Tabel 7. Rekapitulasi kondisi saluran drainase eksisting

No.

1

Sumber: analisa

Maka dapat diperoleh luas ruang terbuka dan

ruang terbangun berdasar RTRW Tahun 2010-2030

pada lokasi studi.

Luas Ruang terbangun = 417,97 Ha

Luas Ruang terbuka = 233,75 Ha

2

3

4

5

Tabel 6. Perbandingan Ruang terbuka dan terbangun

No.

1

2

Kategori

Ruang

Terb angun

Ruang

Terb uka

Total

Berdasar

Eksi sting

(Ha)

207,36

31,82

Berdasar

RTRW

2 010 2030

417,97

444,36

68,18

233,75

651,72

6 4, 13

3 5, 87

651,72

Sumber: Hasil identifikasi

Kondisi saluran drainase

Tidak tersedia saluran

drainase

Saluran drainase tertutup

bangunan

Saluran drainase berfungsi

ganda sebagai saluran irigasi

Saluran drainase terlalu kecil

Saluran drainase tanpa inlet

atau bibir saluran lebih tinggi

daripada muka jalan

Saluran drainase tidak

terpelihara atau saluran

ditumbuhi rumput

Saluran dalam kondisi baik

Prosentase

33%

17%

6%

10%

14%

11%

8%

Selain itu, tidak ditemui adanya sumur resapan

pada kavling hunian, walaupun dari lampiran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan harus membangun sumur resapan air hujan. Juga tidak ada kolam

tampungan yang berfungsi sebagai konservasi air di

lokasi cekungan-cekungan strategis.

Analisa Arahan Spasial Sistem dan Teknik

Drainase

Gambar 16. Penggunaan Lahan berdasar Pola Ruang

RTRW Tahun 2010-2030 di Sub DAS Watu bagian

Hilir

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan luas ruang terbangun yang memberikan

pengaruh secara signifikan pada penurunan resap

air dan peningkatan laju limpasan permukaan. Apabila

kondisi ini tidak diarahkan, maka akan mengganggu

siklus hidrologi dan penataan air akan menimbulkan

daya rusak bagi sarana prasarana terbangun serta

menimbulkan penurunan kesehatan apabila sampai

terjadi genangan yang masuk ke bangunan hunian.

Kusumadewi, dkk., Arahan Spasial Teknologi Drainase untuk Mereduksi Genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

Di samping itu fungsi penataan ruang menjadi tidak

bersinergis dengan fungsi konservasi air.

Agar kondisi tersebut menjadi minimal, perlu sinergitas antara konsep penataan ruang dengan konservasi air, sehingga penataan kawasan perkotaan

yang cenderung dipenuhi bangunan tetap memberikan

hak kepada air untuk meresap, sehingga air tidak

mengganggu kawasan terbangun dan tidak menimbulkan daya rusak pada kawasan perkotaan.

Strategi yang diperlukan adalah:

1. Perlu pembedaan antara saluran drainase yang

mengalirkan air limbah rumah tangga dengan saluran drainase yang menampung dan memfasilitasi jalannya air untuk mengalir ke tempat yang

lebih rendah bagi air hujan.

2. Membuat sumur resapan individu pada bangunan

hunian menengah, hunian besar, bangunan sarana perdagangan dan jasa, bangunan fungsi industri dan pergudangan, serta bangunan sarana

pendidikan dan kesehatan. Sumur resapan individu menampung air hujan yang jatuh pada atap

bangunan, dihubungkan dengan talang menuju

ke sumur resapan agar air yang tertampung

mempunyai keleluasaan meresap dan memberikan imbuhan bagi air tanah, sebagai fungsi konservasi air. Khusus untuk bangunan kesehatan,

perlu dilengkapi dengan Instalasi Pengolah Air

Limbah (IPAL) yang berfungsi mengolah air kotor menjadi air yang siap dilepas ke saluran drainase umum.

3. Membuat sumur resapan kolektif pada bangunan

hunian sangat kecil dan bangunan kecil/sederhana. Sumur resapan kolektif menampung air

hujan pada beberapa atap bangunan yang kemudian dihubungkan dengan talang menuju ke

saluran resapan air hujan.

4. Membuat kolam resapan bagi perumahan formal pada topografi cekungan, sehingga air hujan

yang jatuh di jalan lingkungan perumahan formal mengalir menuju kolam resapan. Kolam resapan dapat juga menjadi lokasi wisata dan sarana umum untuk berkumpul bagi penduduk lingkungan sekitar. Kolam resapan dihubungkan denga saluran pracetak berlubang, sehingga bila

volume kolam resapan melebihi kapasitas kolam,

maka akan mengalir melalui saluran dimaksud,

dengan tetap memiliki kesempatan untuk meresap.

5. Sumur resapan juga dibuat untuk menampung

air hujan yang jatuh ke jalan, sehingga kesempatan air untuk meresap terwadahi. Alternatif

lainnya adalah membuat saluran pracetak ber-

6.

7.

8.

9.

275

lubang untuk menampung air hujan yang jatuh

ke jalan aspal/beton.

Penataan, pengawasan, dan pemberian insentifdisinsentif pagi pengembang perumahan formal,

agar memiliki perhatian lebih pada pembuatan

utilitas saluran drainase dan pemfungsiannya,

agar meringankan beban pemerintah dalam menyediakan prasarana kawasan perkotaan.

Pemisahan antara saluran drainase dengan saluran irigasi. Hal ini sangat prinsip, mengingat

saluran drainase memiliki kapasitas yang semakin besar ke arah hulu, sedangkan saluran drainase memiliki kapasitas yang semakin besar ke

arah hilir. Sehingga memiliki fungsi yang bertolah

belakang.

Semaksimal mungkin saluran air hujan tidak ditutup bangunan, melainkan ditutup ram besi, sehingga memberikan kontribusi positif dalam menampung air hujan. Saluran yang boleh ditutup

bangunan adalah saluran drainase air limbah, tetapi tidak sepanjang saluran ditutup.

Memberikan jalur pengarah aliran air menuju saluran air hujan, semacam inlet pengarah, agar

air mengalir menemukan jalannya menuju ke saluran penampung air hujan, dimana saluran dimaksud adalah saluran pracetak berlubang agar

peresapan air hujan tetap berfungsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Latar belakang penelitian, kajian

teori terkait rumusan masalah, analisis permasalahan

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perlu sinergitas antara penataan kawasan yang cenderung bersifat fisik pembangunan dengan konservasi

air, sehingga tercipta penataan ruang daratan dengan

memberikan ruang yang semestinya bagi air untuk

dapat masuk secara maksimal ke dalam tanah melalui

proses infiltrasi atau peresapan, agar pembangunan

(penambahan ruang terbangun) tidak menimbulkan

genangan. Secara spasial, teknologi drainase yang

diperlukan pada lokasi studi, yaitu Sub DAS Watu

bagian Hilir, adalah teknologi eko-drainase, yaitu drainase ramah lingkungan. Eko-drainase ini merupakan

kombinasi antara pola detensi (menampung sementara) dan pola retensi (meresapkan).

Arahan spasial teknologi drainase untuk mereduksi genangan di Sub Daerah Aliran Sungai Watu

bagian Hilir adalah:

1. Pemisahan antara saluran drainase yang mengalirkan air limbah rumah tangga dengan saluran

drainase air hujan,

Jurnal Teknik Pengairan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm 258276

276

2.

3.

4.

Pembuatan sumur resapan individu pada koridor

jalan utama, terutama pada bangunan hunian

menengah, hunian besar, sarana perdagangan

dan jasa, sarana industri dan pergudangan, sarana pendidikan dan kesehatan.

Pembuatan sumur resapan kolektif pada bangunan dengan kepadatan tinggi, terutama bangunan

hunian sangat kecil dan kecil/sederhana.

Membuat kolam resapan bagi perumahan formal pada topografi cekungan

Saran

Saran bagi penelitian

Perlu dilakukan studi serupa dengan variabel

yang lebih banyak dan kompleks.

Saran bagi Pemerintah Kota Malang

Dengan kewenangannya, disarankan memulai

menetapkan aturan terkait sinergitas antara penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Tahun 2010 2030 dengan Konservasi Air.

Saran bagi masyarakat

Dengan kemampuannya, disarankan pengembang tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi lahan tetapi juga harus menyeimbangkan nilai

ekonomi lahan dengan nilai-nilai konservasi yang manfaatnya tidak diukur dengan ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

2007.

Anonim. Tata Ruang dan Proses Penataan Ruang. Buletin

Warta Kebijakan No. 5.www.cifor.cfiar.org. Center for

International Forestry Research. Jakarta. Agustus

2002.

Anonim. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Di Kawasan Rawan Bencana Banjir. Ditjen Penataan

Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah. Jakarta. 2003.

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7

Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Penerbit

Pustaka Widyatama. Yogyakarta. 2004

Anonim. Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air. Penerbit Bigraf Publishing bekerja

sama dengan STTL Yogyakarta. Yogyakarta. 2004.

Anonim. Kebijakan Penanggulangan Bencana. Kolokium Hasil Litbang Ditjen Perumahan dan Permukiman,

Departemen Kimpraswil. Bandung. 2002.

Anonim. Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Malang Tahun 20102030. Pemerintah Kota Malang. 2011.

Asdak, C. 1995. Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai. Yogyakarta: UGM Press.

Catanese, A.J., & Snyder, JC. 1996. Perencanaan Kota.

Jakarta: Penerbit Erlangga.

Edie, E. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(Das) Terpadu. http://www.bappenas.go.id. 2003.

Jayadinata, J.T. 1986. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah. Penerbit

ITB. Bandung.

Kodoatie, R.J., dan Roestam, S. 2005. Pengelolaan Sumber