Arman1 PDF

Arman1 PDF

Diunggah oleh

Hasan AbuyJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Arman1 PDF

Arman1 PDF

Diunggah oleh

Hasan AbuyHak Cipta:

Format Tersedia

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

PENGELOLAAN DANAU DAN WADUK DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Danau/situ/waduk/embung adalah salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan

semua makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. Ketersediaan sumber daya air,

mempunyai peran yang sangat mendasar untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah.

Sumber daya air yang terbatas disuatu wilayah mempunyai implikasi kepada kegiatan

pembangunan yang terbatas dan pada akhirnya kegiatan ekonomipun terbatas sehingga

kemakmuran rakyat makin lama tercapai. Air danau/waduk digunakan untuk berbagai

pemanfaatan antara lain sumber baku air minum air irigasi, pembangkit listrik,

penggelontoran, perikanan dsb. Jadi betapa pentingnya air tawar yang berasal dari

waduk/danau bagi kehidupan.

Danau/situ

Di Indonesia terdapat kurang lebih danau kategori besar > 50 ha sebanyak 500 buah. Danau

tersebut tersebar merata di setiap pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan Sulawesi, Papua)

kecuali Pulau Bali. Sebaliknya waduk besar sebagian besar berlokasi di P.Jawa. Selain

kategori danau besar terdapat juga danau kecil yang jumlahnya ribuan dan waduk kecil yang

disebut embung. Danau kecil sering dikenal sebagai situ berukuran besar. Di Provinsi Jawa

Barat terdapat 354 buah situ, di Provinsi Jawa Timur 438 buah situ.

Danau yang terbesar adalah Danau Toba yang terletak 905 meter dpl, panjang 275 km, lebar

150 km dengan luas 1.130 km2, dan kedalaman maksimum 529 m di bagian utara dan 429 m

di bagian selatan. Danau Toba merupakan danau terdalam kesembilan di dunia dan

merupakan danau tipe vulkanik kaldera yang terbesar di dunia. Danau yang terdalam di

Indonesia adalah danau Montana di Sulawesi Tengah dengan kedalaman maksimum 590 m

dan merupakan danau terdalam ketujuh di dunia (Bemmelen 1949 dalam Lehmusloto et.al,

1995).

Pada umumnya kedalaman danau bervariasi antara 50 – 200 m, akan tetapi banyak juga yang

mempunyai kedalaman lebih rendah dari 50 m. Sampai saat ini sebagaian besar dari danau

belum diketahui volumenya dengan pasti, demikian juga halnya presipitasi, evaporasinya

serta debit inflow dan outflow-nya. Dengan demikian waktu tinggal air danau tidak diketahui

sehingga daya tampung beban pencemaran tidak diketahui dan sekaligus pemanfaatan bagi

berbagai keperluan sulit untuk diprogramkan.

Waduk dan Embung

Waduk sering juga disebut danau buatan yang besar. Menurut Komisi Dam Dunia

Bendungan/Waduk besar adalah bila tinggi bendungan lebih dari 15 m. Sedangkan embung

merupakan waduk kecil dan tinggi bendungannya kurang 15 m. Embung banyak dibangun di

Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Pembangunan waduk besar di Indonesia sampai tahun 1995 kurang lebih 100 buah. Dan

sebagian besar 80% berlokasi di P.Jawa. Sejak terjadi krisis moneter pada tahun 1998,

pembangunan waduk besar di Indonesia belum dilakukan lagi kecuali perencanaan Waduk

Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Sistem tata air waduk berbeda dengan danau alami. Pada waduk komponen tata airnya

umumnya telah direncanakan sedemikian rupa sehingga volume, kedalaman, luas, presepitasi,

debit inflow/out flow waktu tinggal air diketahui dengan pasti.

Balai Lingkungan Keairan 1 dari 6

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

Pembangunan waduk/embung diperuntukkan berbagai keperluan antara lain pembangkit

listrik, irigasi, pengendalian banjir, sumber baku air minum, air industri, penggelontoran, air

perikanan, tempat parawista. Jumlah tenaga listrik yang dihasilkan dari tenaga air yang

berasal dari air waduk ada sebanyak 3,4% dari total dari kebtuhan nasional.

PENELITIAN KUALITAS AIR DANAU

Periode tahun 1928 -1993,

Penelitian kualitas air danau di Indonesia sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1928

yang dikenal dengan Sunda Expedition. Pada penelitian tersebut studi yang dilakukan baru

pada taraf penelitian sifat fisika, kimia, dan biologi. Sesudah tahun tersebut penelitian danau

dilakukan sporadis artinya hanya satu atau dua danau saja yang diteliti dan dilakukan oleh

beberapa instansi termasuk Puslitbang Sumber Daya Air, yang dahulu dikenal dengan

Direktorat Penelitian Masalah Air, yang diwakili oleh seksi Hidrokimia, kemudian pada tahun

1985 berubah menjadi Balai Lingkungan Keairan. Danau yang diteliti pada waktu itu antara

lain Danau Batur, Bratan, Buyan, Tamblingan di Bali (1980), Danau Maninjau, Singkarak,

Diatas, Dibawah di Sumatra Barat (1983 - 1984).

Pada periode 1993 - 2000,

Penelitian danau diseluruh Indonesia baru dilaksanakan kembali pada tahun 1992-1994

dengan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Filandia.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air. Jumlah danau alamiah

yang diteliti ada sebanyak 19 buah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke seperti pada

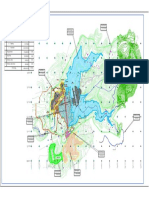

Gambar - 1. Fokus penelitian masih terfokus pada karakteristik fisika, kimia, biologi, belum

meneliti tentang beban pencemaran, dan daya dukung danau dan waduk.

100 BT 110 BT 120 BT 130 BT 140 BT

1 13

2 14

3

4

0 5

6 19

17

15 18

27

23 24

26 28 33

32 16

7

10 11

22

21 8

20

25

29 30 31

10 LS 34 9 12

Keterangan :

Eutrofik

Oligotrofik

Mesotrofik

1. Danau Toba 8. Danau Rawa Pening 15. Danau Poso 22. Waduk Jatiluhur 29. Waduk Wonogiri

2. Danau Maninjau 9. Danau Tamblingan 16. Danau Tempe 23. Waduk Dharma 30. Waduk Lahor

3. Danau Diatas 10. Danau Buyan 17. Danau Matano 24. Waduk Malahayu 31. Waduk Karangkates

4. Danau Dibawah 11. Danau Bratan 18. Danau Towuti 25. Waduk Cacaban 32. Waduk Wlingi

5. Danau Singkarak 12. Danau Batur 19. Danau Sentani 26. Waduk Mrica 33. Waduk Selorejo

6. Danau Kerinci 13. Danau Tondano 20. Waduk Saguling 27. Waduk Sempor 34. Waduk Palasari

7. Danau Ranau 14. Danau Limboto 21. Waduk Cirata 28. Waduk Kedungombo

Gambar – 1. Tingkat Kesuburan Danau dan Waduk di Indonesia

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa beberapa danau mengalami masalah antara lain

terjadi sedimentasi, (berkurangnya kedalaman), berkurangnya volume, berkurangnya luas,

Balai Lingkungan Keairan 2 dari 6

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

terjadinya pencemaran organik, berkurangnya populasi ikan bahkan beberapa jenis ikan

endemik hampir hilang.

Danau yang mengalami sedimentasi yang berat antara lain Danau Tondano, Tempe, Limboto

di Sulawesi, Danau Jampang, Semayang, Melintang di Kalimantan. Danau Rawapening di

Jawa Tengah dan danau lainnya mengalami sedimentasi ringan. Danau yang mengalami

pengurangan luas antara lain Danau Limboto, Rawapening, Cidanau di Banten.

Danau yang ditumbuhi oleh eceng gondok sehingga menutupi luas danau lebih dari 10%

antara lain danau Rawa Pening, Kerinci di Jambi. Danau yang mengalami penurunan muka air

yang nyata, yang disebabkan airnya digunakan untuk membangkitkan listrik antara lain danau

Toba, Maninjau, dan Singkarak.

Danau yang mengalami pencemaran oleh bahan nutrien (nitrogen, posfat) yang berasal dari

limbah penduduk, pertanian, akitifitas perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) antara

lain Danau Maninjau, Tondano, dan Toba.

Danau yang mengalami berkurangnya populasi ikan dan hampir punah ikan yang bersifat

endemik adalah ikan bilik di Danau Singkarak, ikan Depik di Danau laut Tawar di Kabupaten

Aceh Tengah.

PENELITIAN KUALITAS AIR WADUK

Periode 1970-1980,

Penelitian kualitas air waduk yang dilakukan Puslitbang Sumber Daya Air sudah dilakukan

sejak tahun 1970-an. Jumlah waduk yang diteliti tidak banyak mengingat waduk yang sudah

selesai dibangun pada periode tersebut juga tidak banyak. Waduk yang sudah terbangun pada

priode tersebut adalah Waduk Darma, Jatiluhur di Jawa Barat Karangkates di Jawa Timur

(1972). Penelitian kualitas air waduk dilakukan terhadap waduk yang baru beroperasi

digenangi dan waduk yang sudah lama beroperasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada periode tersebut kondisi kualitas air waduk masih bagus

baik pada lapisan epilimnion dan hypolimnion.atau dengan kata lain masih tercemar ringan.

Hal ini kita dapat mengerti oleh karena penduduk, industri, perambahan hutan belum banyak

sehingga limbahnya masih dapat dibersihkan oleh sungai atau waduk itu sendiri (self

purification).

Periode 1980 - 1995,

Penelitian kualitas air waduk awal tahun 80-an dilakukan oleh Puslitbang Sumber Daya Air

dan hasilnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun periode 70-an. Akan tetapi

penelitian kualitas air waduk yang dilakukan pada 90-an bersama Pemerintah Filandia

hasilnya mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil tahun 80-an.

Hasil penelitian kualitas air waduk 90-an menunjukkan bahwa kualitas airnya sudah banyak

menurun. Penurunan kualitas air waduk tersebut disebabkan oleh pencemaran organik

terutama senyawa nitrogen dan posfat yang berasal dari air limbah industri, penduduk,

pertanian dan aktifitas perikanan KJA. Tingkat pencemaran waduk yang diakibatkan senyawa

nitrogen, posfat, dan zat organik dapat dibagi 3 kategori yaitu: pencemaran amat sangat berat

(hypertrophic = penyuburan amat sangat berat), pencemaran berat (eutrophic = penyuburan

berat), dan pencemaran sedang (oligotrophic = penyuburan sedang), dan mesotrophic (belum

tercemar). Waduk yang masuk tingkat eutrophic adalah Waduk Saguling, Cirata,

Karangkates, dan Sengguruh. Kategori oligotrofik adalah Waduk Lahor, Jatiluhur, Muara

Nusa Dua, Mrica, Kedungombo, dan yang termasuk mesotrophic adalah Waduk Palasari,

Wlingi, Malahayu, dan lain-lain.

Balai Lingkungan Keairan 3 dari 6

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

Periode 1996 - 2010,

Pada periode tersebut penelitian kualitas air waduk baru dimulai pada tahun 2004. Pada tahun

2004-2005 penelitian baru dilakukan pada waduk di P. Jawa sebanyak 10 waduk terutama

waduk yang mengalami pencemaran yang amat sangat berat dan berat. Dari penelitian terlihat

bahwa pencemaran waduk makin berat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebagai contoh

Waduk Saguling, kadar oksigen pada lapisan hypolimnion-nya sangat rendah yaitu < 3 mg/L.

Padahal secara umum kadar oksigen pada lapisan tersebut mendekati kadar oksigen pada

lapisan epilimnion (lapisan dengan sinar matahari dapat tembus sampai kedalaman tsb.).

Selain itu kualitas airnya telah tidak memenuhi baku mutu untuk keperluan sebagai sumber

air baku, air perikanan, air industri, air irigasi. Contoh waduk lain yang mengalami

pencemaran berat adalah waduk Karangkates sehingga sering terjadi algal bloom. Dampak

algal bloom tersebut air waduk Karangkates mulai berwarna hijau pekat kemudian berubah

menjadi coklat, ikan mati, timbul bau busuk, Mesin-mesin PLTA makin cepat terkorosi.

Pencemaran di Waduk Karangkates yang menyebabkan terjadi algal bloom adalah limbah

penduduk, peternakan, pertanian. Dampak yang paling serius dari algal bloom pada waduk

adalah adanya produksi toksin oleh ganggang Microcystis yang disebut Mycrocystein yang

dapat menyerang syaraf dan mengakibatkan kematian.

Selain pencemaran kimia, juga terjadi pencemaran fisik, yaitu sedimentasi yang berat kepada

waduk. Waduk yang sedimentasinya tinggi disebabkan oleh tingkat erosi yang tinggi di DAS-

nya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perambahan hutan, sistem pertanian yang kurang

memperhatikan prinsip – prinsip konservasi air dan tanah. Selain faktor tersebut diatas juga

disebabkan oleh perubahan tataguna lahan dan tekanan kemiskinan penduduk serta kepadatan

penduduk. Sebagai contoh akibat kemiskinan dan perambahan hutan adalah di hulu Kali

Brantas yaitu pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997, hutan di hulu Kali Brantas hampir

70% habis dijarah oleh penduduk.

Waduk yang mengalami tingkat sedimentasi yang tinggi adalah Sengguruh dan Karangkates

di DAS Kalibrantas Hulu, Waduk Wonogiri di DAS Bengawan Solo, Waduk Mrica di DAS

Serayu, Waduk Saguling dan Cirata di DPS Citarum Tengah, Waduk Bili-bili di Sulawesi

Selatan serta lainnya.

PENGELOLAN DANAU DAN WADUK

Sesuai dengan UU. No. 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air, yang terdiri 3 komponen

utama yaitu konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air. Waduk embung, situ

dan danau yang merupakan sumber daya air telah banyak banyak mengalami penurunan

fungsi dan kerusakan ekosistem. Hal ini disebabkan oleh karena pengelolan waduk/danau

yang banyak mengalami kendala. Dalam UU-Sumber Daya Air telah mengamanatkan untuk

melakukan pengelolaan waduk dengan melakukan konservasi, pemanfaatan, pengendalian

daya rusak air. Selain itu masih ada peraturan lain seperti PP. No. 51 Tahun 1997, tentang

Lingkungan Hidup; PP. No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air; PP. No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; Kep. Pres

No.123/2001, tentang koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Propinsi,

Wilayah Sungai, Kabupaten dan Kota serta Keputusan Menteri yang terkait tentang

pengelolaan sumber daya air.

Walaupun sudah banyak undang–undang atau peraturan yang diundangkan tentang

pengelolaan sumber daya air dan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air akan tetapi

pada kenyataannya konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air terhadap sumber

daya air pada danau dan waduk, situ, embung dan sungai masih jauh dari harapan malahan

semakin rusak baik kuantitas maupun kualitas airnya.

Balai Lingkungan Keairan 4 dari 6

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

Beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam melakukan pengelolaan sumber daya air

antara lain:

a. Banyaknya instansi yang terkait dalam melakukan pengelolaan DAS waduk, yaitu setiap

instansi lebih mementingkan sektornya dari pada konservasinya.

b. Banyaknya instansi yang terkait dalam pemanfaatan air danau atau waduk sehingga

menimbulkan konflik kepentingan.

c. Perbedaan batas ekologis dan administratif, sehingga ada keengganan pemerintah tempat

berlokasinya danau/waduk untuk melakukan upaya konservasi yang optimal.

d. Masih lemahnya kapasitas kemampuan instansi pengelola dalam melakukan konservasi.

e. Kurangnya pemahaman dan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan

konservasi bagi penduduk yang ada di sekitar DAS ataupun penduduk yang bermukim di

sekitar danau/waduk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil ulasan tersebut di atas, ada beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kualitas air danau pada umumnya masih baik, kecuali di lokasi yang DAS yang telah

rusak, misalnya tutupan hutannya kurang dari 15%, sistem pertanian tidak memperhatikan

konservasi air dan tanah, dan pemanfaatan air yang tidak memperhatikan water balance,

2. Aktifitas Keramba Jaring Apung yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya

3. Kualitas air (parameter kimia-biologi) waduk yang di DAS-nya banyak industri, penduduk

mengalami pencemaran yang sangat berat,

4. Kualitas air (parameter fisika) waduk pada umumnya sudah tercemar berat oleh sedimen,

kecuali waduk yang dilengkapi check dam atau terdapat penampungan di bagian hulunya.

Balai Lingkungan Keairan 5 dari 6

Pengelolaan Danau dan Waduk di Indonesia Pusat Litbang SDA

Balai Lingkungan Keairan 6 dari 6

Anda mungkin juga menyukai

- Bab IV Pemeriksaan VisualDokumen11 halamanBab IV Pemeriksaan VisualrarasriwindhuBelum ada peringkat

- Contoh Proposal KegiatanDokumen51 halamanContoh Proposal Kegiatanw@rdhanaBelum ada peringkat

- Lokasi DI SingkoyoDokumen2 halamanLokasi DI Singkoyoimel100% (1)

- 08 Bab V Analisa Data Dan Kajian Pengelolaan Sumber Daya AirDokumen63 halaman08 Bab V Analisa Data Dan Kajian Pengelolaan Sumber Daya AirDeni Rinaldi100% (1)

- Tanggul Sungai LusiDokumen10 halamanTanggul Sungai LusiRizka ArbaningrumBelum ada peringkat

- BendunganDokumen19 halamanBendunganqbarreBelum ada peringkat

- Laporan Bahan BangunanDokumen21 halamanLaporan Bahan BangunanmeiBelum ada peringkat

- 1 Lap. Program Mutu - E PAKSI Tulungagung, Trenggalek Dan Blitar-REV.1Dokumen47 halaman1 Lap. Program Mutu - E PAKSI Tulungagung, Trenggalek Dan Blitar-REV.1damn realBelum ada peringkat

- 12 34 1 PB PDFDokumen8 halaman12 34 1 PB PDFDewa erlanggaBelum ada peringkat

- Bab 4 Jaringan Irigasi Rengasdengklok-PakisjayaDokumen20 halamanBab 4 Jaringan Irigasi Rengasdengklok-PakisjayaNendi_SubaktiBelum ada peringkat

- 07 Bab 3 Tinjauan TeknisDokumen5 halaman07 Bab 3 Tinjauan TeknissyaifulBelum ada peringkat

- Diskusi TenggangDokumen35 halamanDiskusi TenggangTeguhBelum ada peringkat

- Potensi Embung CipeundeuyDokumen8 halamanPotensi Embung CipeundeuyPermata BiruBelum ada peringkat

- ID Pengendalian Banjir Sungai Dombo SayungDokumen10 halamanID Pengendalian Banjir Sungai Dombo SayungMas Mit ThemaksBelum ada peringkat

- Ke Dung OmboDokumen17 halamanKe Dung OmboAmri RizalBelum ada peringkat

- Teori Bangunan AirDokumen17 halamanTeori Bangunan AirAgilBelum ada peringkat

- Ir. Bambang Irianto, MM. - Pengalaman Dan Upaya Kabupaten Pekalongan Dalam Melakukan Mitigasi Bencana RobDokumen39 halamanIr. Bambang Irianto, MM. - Pengalaman Dan Upaya Kabupaten Pekalongan Dalam Melakukan Mitigasi Bencana RobMuhammadAnshar AmranBelum ada peringkat

- BAB I PendahuluanDokumen4 halamanBAB I PendahuluanRen G'mesza100% (1)

- Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Bima Aufa Dzulfikar 0810643016Dokumen13 halamanPerencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Bima Aufa Dzulfikar 0810643016MuhammadKhairulSyahputraBelum ada peringkat

- Ii.a Potongan, Detail Mercu Bendung 6 PDFDokumen1 halamanIi.a Potongan, Detail Mercu Bendung 6 PDFTata ArsitekBelum ada peringkat

- Info Pub Lik 20131206110813Dokumen174 halamanInfo Pub Lik 20131206110813Supandy DoankBelum ada peringkat

- Bab 1 Tambak GaramDokumen8 halamanBab 1 Tambak GaramAndry Purnama Putra100% (1)

- Pengertian Groin Dan Fungsi GroinDokumen6 halamanPengertian Groin Dan Fungsi GroinHabhieb CalcapsuleBelum ada peringkat

- Joss GandosDokumen82 halamanJoss Gandosagung setionoBelum ada peringkat

- Tesis Analisis Pengembangan SDA DAS Saba Dengan Dibangunnya Waduk TitabDokumen174 halamanTesis Analisis Pengembangan SDA DAS Saba Dengan Dibangunnya Waduk TitabIndah SariBelum ada peringkat

- Pemeruman Dan Analisis WadukDokumen45 halamanPemeruman Dan Analisis WadukBenyBelum ada peringkat

- Uraian Pekerjaan Epaksi D.I BanjarangkanDokumen16 halamanUraian Pekerjaan Epaksi D.I Banjarangkanheriansyah794Belum ada peringkat

- ALTERNATIF PEMILIHAN - DocxdsvdzDokumen30 halamanALTERNATIF PEMILIHAN - DocxdsvdzChayadi PutraBelum ada peringkat

- Buku Sda 2022Dokumen223 halamanBuku Sda 2022Adji Darmawan AzmiBelum ada peringkat

- C Sumber Daya AirDokumen73 halamanC Sumber Daya AirErvan KamalBelum ada peringkat

- Laporan TRB I Kelompok 2 PDFDokumen101 halamanLaporan TRB I Kelompok 2 PDFArchita TandhiBelum ada peringkat

- Festy Ratna Aditama - I. 0109032Dokumen100 halamanFesty Ratna Aditama - I. 0109032Insan Khairin Rahim Amuda100% (1)

- Teknik Sungai - Lusi EditDokumen14 halamanTeknik Sungai - Lusi EditlusiadhaBelum ada peringkat

- BAB H - JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN - Supervisi Bendungan LeuwikerisDokumen2 halamanBAB H - JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN - Supervisi Bendungan LeuwikerisTEGUH PRIYOKOBelum ada peringkat

- IRIGASIDokumen4 halamanIRIGASISma Jay KarangpucungBelum ada peringkat

- Laporan Program Air Baku - Print 1 RevisiDokumen46 halamanLaporan Program Air Baku - Print 1 Revisiop1Belum ada peringkat

- Hidrologi Isi Fix PDFDokumen88 halamanHidrologi Isi Fix PDFRizka LegitaBelum ada peringkat

- Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Pada Sungai Cimeta Sebagai Upaya Mempertahankan Usia Guna Waduk CirataDokumen30 halamanPerencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Pada Sungai Cimeta Sebagai Upaya Mempertahankan Usia Guna Waduk CirataAndhika SasongkoBelum ada peringkat

- Profil DI Kosinggolan 09Dokumen22 halamanProfil DI Kosinggolan 09I Putu Adityaeka Yadnya100% (1)

- PMP Dan Intensitas Hujan MononobeDokumen22 halamanPMP Dan Intensitas Hujan MononobeA. Azka Fikri100% (1)

- KAK Seismic Hazard SakaDokumen19 halamanKAK Seismic Hazard SakaHeb RuBelum ada peringkat

- 509 1435 1 SMDokumen12 halaman509 1435 1 SMary anwarBelum ada peringkat

- Kartu AsistensiDokumen3 halamanKartu AsistensiYuniza PridantiBelum ada peringkat

- Bantek Penjabaran RTRW Wilayah TimurDokumen412 halamanBantek Penjabaran RTRW Wilayah TimurRezha Maulana AzharBelum ada peringkat

- KAK Larap Buntung PDFDokumen17 halamanKAK Larap Buntung PDFdianaBelum ada peringkat

- Bab 7. Bangunan Pegendali Banjir PakaiDokumen18 halamanBab 7. Bangunan Pegendali Banjir PakaiAli YusufBelum ada peringkat

- Pendahuluan BESUK FIXDokumen50 halamanPendahuluan BESUK FIXsilviBelum ada peringkat

- Nota DinasDokumen4 halamanNota DinasrahmadBelum ada peringkat

- D. Contoh Studi Kelayakan Bendungan - Padangeng PDFDokumen78 halamanD. Contoh Studi Kelayakan Bendungan - Padangeng PDFKelvin OndangBelum ada peringkat

- Tugas Mix Design DediDokumen17 halamanTugas Mix Design Dedidediwiyanto100% (3)

- Metode Pelaksanaan PDFDokumen35 halamanMetode Pelaksanaan PDFEdwin Eko MarthinBelum ada peringkat

- Laporan Akhir LeworengDokumen21 halamanLaporan Akhir LeworengErwin Syah (Ctuber)Belum ada peringkat

- Jlantah Trase Baru - 195 Ha-ModelDokumen1 halamanJlantah Trase Baru - 195 Ha-ModelBudhi WiyonoBelum ada peringkat

- Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan - Bagian 2Dokumen21 halamanTata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan - Bagian 2MetroSanitaBelum ada peringkat

- Spek Teknis Normalisasi Sungai Maluhu RT 20Dokumen40 halamanSpek Teknis Normalisasi Sungai Maluhu RT 20gheghe mahardikaBelum ada peringkat

- Deskripsi Umum Sungai Kali WelangDokumen2 halamanDeskripsi Umum Sungai Kali WelangNiken WibasariBelum ada peringkat

- Makalah Limnologi (Gagal)Dokumen19 halamanMakalah Limnologi (Gagal)AghisniRohmanBelum ada peringkat

- Tugas Makalah Manajemen Akuakultur DanauDokumen12 halamanTugas Makalah Manajemen Akuakultur DanauJennhyBelum ada peringkat

- Pengelolaan PSDA Yang BerkelanjutanDokumen11 halamanPengelolaan PSDA Yang BerkelanjutanRobie KyrBelum ada peringkat

- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauBelum ada peringkat