JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Diunggah oleh

mustami fataDeskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Diunggah oleh

mustami fataHak Cipta:

Format Tersedia

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 1

Ilmu Pemerintahan:

Anti pada Politik, Lupa pada Hukum,

dan Enggan pada Administrasi

Sutoro Eko Yunanto

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Korespondensi Penulis: toroeko@yahoo.com

Demokrasi patut dipuji, tetapi pemerintahan hukum bagaikan roti kita sehari-hari,

seperti air untuk minum dan udara untuk bernafas, dan hal terbaik tentang demokrasi

adalah bahwa hanya dia yang sanggup mengamankan

pemerintahan hukum untuk kita. (Gustav Radbruch, 1946)

ABSTRAK

Ilmu Pemerintahan (IP) adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain.

Tetapi IP selalu memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan

neoliberalisme. Para pendiri membuat IP untuk alasan aksiologis-praktis, tanpa disertai

dengan ontologi dan epistemologi yang memadai. Secara ontologis, konsep pemerintah

merupakan tradisi Anglo Saxon, tetapi pemerintahan diambil dari tradisi hukum Eropa

Kontinental dan bestuurskunde warisan kolonial, yang di negeri asal disebut administrasi.

IP sukses mencetak banyak birokrat, tetapi ia tidak membawa roh “pemerintahan rakyat”

dan tidak sanggup mencerahkan praktik pemerintahan Indonesia, melainkan hanya ikut

menjaga law and order yang diwarisi dari beamtenstaat kolonial. Developmentalisme

dan administrasi negara datang mewarnai Orde Baru, sekaligus juga membentuk sosok

IP. Dekade 1990-an Ilmu Politik datang melakukan ‘subversi’ terhadap IP, yang sanggup

melucuti warna hukum, tetapi tidak merekonstruksi IP. Di era reformasi, studi politik

semakin jauh dari pemerintahan, dan IP mengikuti tradisi neoliberalisme, dengan

memahami pemerintahan sebagai manajemen publik dan governance. Hari ini, IP anti

pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Ia mengalami krisis

identitas, yang tidak sanggup membedakan antara Administrasi Publik dan IP. Krisis

epistemologi juga terjadi, yakni klaim IP sebagai disiplin ilmu tidak disertai dengan

penggunaan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif untuk memahami dan

menjelaskan fenomena sosial.

Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, pemerintah, politik, hukum, administrasi.

ABSTRACT

Governmental Science (GS) is unique to Indonesia, which is unknown in the rest of the

world. But GS always gets an external stimulus: colonialism, developmentalism, and

neoliberalism. The founders created GS for axiological-practical reasons, without being

accompanied by adequateontology and epistemology. Ontologically, the concept of

government is an Anglo-Saxon tradition, but government is taken from Continental

European legal traditions and bestuurskunde colonial heritage, which in the origin country

is called administration. GS succeeded in producing many bureaucrats, but it did not carry

the spirit of "people's government" and was unable to enlighten the practice of the

Indonesian government, but only participated in maintaining the law and orders inherited

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

2 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

from colonial beamtenstaat. Developmentalism and state administration came to color the

New Order, as well as to form an GS figure. The decade of the 1990s Political Science

came to subvert GS, which was able to ignite the color of law, but did not reconstruct GS.

In the reform era, political studies are farther away from government, and GS follows the

tradition of neoliberalism, understanding government as public management and

governance. Today, GS is anti-politics, forget the law, and are reluctant about

administration. GS experienced a crisis of identity, which was unable to distinguish

between Public Administration and GS. The epistemological crisis also occurred, namely

the claim of GS as a scientific discipline not accompanied by the use of government as a

subject and perspective to understand and explain social phenomena.

Keywords: Governmental Science, government, politics, law, administration.

Informasi Artikel

Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020

DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77

PENDAHULUAN

Apa itu pemerintah (an)? Apa itu Ilmu Pemerintahan (IP)? Apakah IP layak

menyandang predikat sebagai disiplin ilmu? Apa kekhasan IP yang berbeda dengan ilmu

politik dan administrasi publik? Apakah pemerintahan itu sebagai objek semata atau bisa

hadir sebagai subjek dan perspektif? Apa yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan

menurut IP? Bagaimana IP memahami dan menjelaskan hakikat dan fenomena

pemerintahan? Selain telah mencetak banyak pamong praja, serta bicara efisiensi,

efektivitas dan kinerja pemerintahan, apa sumbangan IP terhadap pengetahuan

pemerintahan yang berguna untuk perubahan pemerintahan berkedaulatan rakyat sesuai

mandat konstitusi?

Saya mengajukan sederet pertanyaan itu sebagai bentuk otokritik terhadap IP,

yang sudah berumur tujuh dekade, dan saya menjadi bagian di dalamnya selama tiga

dekade terakhir. Munculnya beragam sekte, mazhab, dan perspektif tentu merupakan

kelaziman dalam ilmu pengetahuan. Almond (1990) pernah berbicara sekte dan mazhab

dalam ilmu politik, yang masing-masing duduk pada meja terpisah, yakni: meja kanan

bermetodologi lunak, meja kiri yang bermetodologi lunak, meja kanan bermetodologi

keras, dan meja kiri bermetodologi keras. Semakin kaya perspektif, maka ilmu semakin

kaya dengan novelty, yang bisa mengatasi anomali dan krisis. Beragam perspektif saling

bekontestasi tentang pemahaman dan penjelasan, sehingga komunitas epistemik, praktisi,

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 3

dan orang banyak akan bisa menemukan perspektif apa yang paling relevan dengan

pengetahuan, praktik, dan realitas sosial.

MASALAH ONTOLOGI DAN IDENTITAS

Sebagian kecil sarjana pemerintahan pasti tahu tentang kontestasi beragam

perspektif dalam ilmu sosial. Tetapi komunitas IP belum memiliki epistemologi tersendiri

untuk memahami dan menjawab fenomena luas pemerintahan semacam kemiskinan-

ketimpangan. Berbicara tentang kekayaan perspektif tentu terlalu jauh dan mewah, sebab

sejauh ini, IP tidak sanggup menjawab sederet pertanyaan dasar di atas. Merujuk pada

Soewargono (2015), IP tidak memiliki common ground, landasan dan dasar pengetahuan

yang sama, untuk membentuk disiplin sendiri dan metadisiplin. Raadschelders (2005)

juga mengingatkan bahwa apa yang kita ketahui tentang pemerintahan terfragmentasi

dalam lintas disiplin ilmu dan dengan demikian kita berisiko tidak mengetahui apa yang

sebenarnya kita ketahui. Para sesepuh dan para guru besar, yang mengajarkan

pemerintahan pun, memahami pemerintahan sama dengan birokrasi, administrasi, dan

manajemen publik, meskipun mereka tahu bahwa pemerintah dibentuk oleh politik dan

bekerja dengan politik.

Di mata saya, IP masih menghadapi masalah definisi, imajinasi dan posisi, yang

dapat disebut ontologi dan identitas. Ketika IP masih belum beres dengan ontologi dan

identitas, maka jangan harap ia akan memiliki epistemologi yang kaya dan aksiologi yang

relevan. Perkara ontologi dan identitas, sejak dekade 1980-an, muncul tiga cara pandang

terhadap IP.

Pertama, para generasi sesepuh pendiri-perintis (seperti Soewargono, S. Pamudji,

Soejamto, E. Koeswara, Bayu Surianingrat, Taliziduhu Ndraha, dan lain-lain) berhaluan

Eropa Kontinental, berpendapat bahwa IP adalah ilmu yang mandiri, lepas dari ilmu

politik, sekaligus setara dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Mereka menyamakan

kemandirian IP setara dengan ilmu administrasi negara yang sudah lama lepas dari ilmu

politik. IP, kata mereka, mempunyai objek kajian yang jelas, yakni fenomena

pemerintahan, yang dikaji secara sistematis sesuai kaidah ilmu. Bahkan kata mereka, IP

sudah berkembang pesat di Negeri Belanda dalam bentuk bestuurskunde, sekaligus sudah

diakui luas oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Kedua, generasi ilmuwan politik maupun sarjana administrasi publik pengikut

tradisi Anglo Saxon (seperti Afan Gaffar, Riswandha Imawan, Maswadi Rauf), yang

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

4 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

mendukung eksistensi IP, bukan IP yang otonom, melainkan IP sebagai bagian/turunan

Ilmu Politik. Pandangan ini bisa ditafsirkan bahwa disiplin IP merupakan sebuah cabang

dalam studi Ilmu Politik, sebagaimana dilembagakan dalam bentuk department of

government. “Di AS sendiri tidak ada perbedaan antara Department of Government

dengan Department of Political Science, baik dalam hal kurikulum maupun fokus

studinya”, tutur Maswadi Rauf (2015).

Y. Adiwisastra (2015), seorang guru besar administrasi publik, secara lugas

menelanjangi identitas disiplin IP yang tidak jelas. Ia mengatakan bahwa focus interest

IP adalah focus interest ilmu politik. Pemerintahan hanya merupakan salah satu

subdisiplin ilmu politik, dan bestuurkunde merupakan salah satu silabus ilmu administrasi

negara. Ia mengatakan administrasi publik merupakan pemerintahan dalam tindakan.

Dengan demikian, pemerintahan adalah obyek kajian, yang bisa dilihat dari sisi Ilmu

Politik maupun sisi Ilmu Administrasi Publik. Ia secara lugas menambahkan: “Nama ‘IP’

sekadar menyesuaikan diri dengan selera tertentu, sehingga dicari-cari justifikasi agar

‘ilmu’ ini tetap ada”.

Ketiga, kelompok ilmuwan yang berpandangan pemerintahan bukan disiplin

ilmu, melainkan hanya bidang (objek) kajian. Raadschelders (2015) istilah pemerintahan

merujuk pada objek pengetahuan substantif, sedangkan administrasi publik mengacu

pada studi akademik. Dengan kalimat lain, pemerintahan merupakan sebuah bidang-

objek studi yang antara lain bisa didekati dengan disiplin administrasi publik. Dengan

menolak “pemerintahan sebagai ilmu”, Pratikno (2003) berpendapat: “Pada level global,

istilah ‘science of government’ atau ‘governmental science’ sangat sulit (kalau tidak bisa

dibilang tidak bisa) ditemui sebagai terminologi maupun sebagai nama lembaga”

Pendapat “pemerintahan sebagai studi” itu mungkin lebih relevan ketimbang posisi

“IP sebagai turunan ilmu politik” maupun posisi “IP sebagai disiplin otonom”. Di belahan

dunia, science of government atau governmental science, hanya dikenal sebagai sebutan

dan pelajaran. Pendiri Amerika, George Washington dan John Adams, beberapa kali

bicara science of government (S. Cook dan W. Earleklay, 2014). Sebutan itu yang

mendorong kehadiran sejumlah buku yang disajikan oleh para penulis Amerika pada

dekade 1800-an sebelum lahir ilmu politik dan studi administrasi pada tahun 1880-an.

Sejumlah universitas di Amerika dan Inggris memiliki institusi “department of

government” atau “department of government and politics” tetapi tidak mengembangkan

“science of government” sebagai disiplin ilmu, melainkan berisi ilmu politik. Government

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 5

Department Harvard University mengembangkan studi politik atas pemerintahan, namun

institusi ini sampai sekarang memiliki sebutan “Eaton Professor of the Science of

Government” yang antara lain disematkan pada sejumlah ilmuwan politik seperti Carl

Friedrich, Charles McIlwain, Samuel Huntington, Robert Bates, Samuel Beer, dan Daniel

Ziblatt.

Di tengah “science of government” yang mati suri, hanya sebagai sebutan dan

pelajaran, studi pemerintahan berkembang pesat. Pemerintahan sebagai bidang studi

menjadi perhatian berbagai disiplin ilmu dan perspektif, bukan hanya ilmu politik dan

administrasi publik, tetapi juga filsafat, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi,

ekonomi, ekonomi-politik, manajemen, geografi, dan ekologi. Karena posisi

“pemerintahan sebagai studi” inilah, UGM yang dulu menjadi perintis IP, malah

meninggalkan IP dan menggantikannya dengan “politik dan pemerintahan” sejak 2009.

Mengikuti jejak UGM itu, pada tahun 2014/2015, rezim kodifikasi sempat

merekomendasikan kepada program studi IP di seluruh Indonesia agar mengganti “IP”

menjadi “studi pemerintahan” (governance studies atau governmental studies). Tetapi

asosiasi IP melakukan advokasi yang menolak rekomendasi itu, sehingga sampai

sekarang, tetap berhasil mempertahankan IP, bahkan juga hadir pengakuan tentang gelar

kesarjanaan baik sarjana IP maupun magister IP.

Melalui artikel ini, saya tetap mengakui dan menghargai jerih payah klaim IP yang

sudah berjalan selama tujuh dekade, sebagai ilmu khas Indonesia, tanpa harus

memperoleh pengakuan dan kesepakatan dunia. IP tetap bisa dipakai di Indonesia, seperti

halnya Afrika Selatan memakai regeerkunde, meskipun dunia tidak mengenal disiplin

science of government atau governmental science. Tetapi kalau melakukan pergaulan

global, IP harus sanggup beradaptasi dengan tradisi “study of government” yang sudah

menglobal. Pilihan ini serupa dengan Belanda yang tetap mempertahankan bestuurkunde

sebagai administrasi publik ala Belanda, dan sanggup beradaptasi dan berkonestasi

dengan hegemoni public administration ala Anglo Saxon. Demikian juga

staatswissenschaft, yang dulu berbau hukum, tetapi sekarang dirayakan sebagai ilmu

politik ala Jerman, yang sanggup bersanding dengan hemenoni political science dalam

tradisi Anglo Saxon.

Tetapi menghargai bukan berarti membiarkan cacat yang dibawa dan diajarkan oleh

IP. Sebagai otokritik, tulisan ini justru hendak melucuti IP, sebuah klaim dan academic

enterpresise yang gegap gempita, tetapi prematur, salah kaprah, rapuh, dan krisis. IP tidak

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

6 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

sanggup menjawab pertanyaan pada paragraf pertama. Banyak sarjana bisa membuat dan

mengumpulkan definisi IP, yang cukup untuk dihafal mahasiswa, tetapi tidak

memperkaya pengetahuan dan tidak mencerahkan praktik pemerintahan. Itu semua terjadi

karena IP mewarisi kolonialisme, meniru praktik salah kaprah pemerintahan, dan

mengikuti neoliberalisme. Dengan begitu, tulisan ini bertujuan agar masyarakat IP

berubah dari “tidak mengetahui apa yang diketahui, diajarkan, dan dihafal” menjadi

“mengetahui apa yang diketahui”, sehingga IP duduk tegak lurus sebagai disiplin ilmu.

Jika mau duduk tegak lurus, maka IP tidak bisa sibuk dengan barang basi (seperti objek

formal dan objek material dengan pendekatan monodisplin, multidisiplin, dan

interdisplin, yang sebenarnya tidak jelas), tetapi secara epistemologis tidak sanggup

menghadirkan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif.

PEMAHAMAN DAN PEMETAAN

Orang “tidak mengetahui apa yang diketahui” tentang pemerintahan memang bisa

dimaklumi, sebab konsep ini terlalu licin dan sulit ditangkap. Bahasa Inggris mengenal

government untuk menyebut pemerintah sekaligus pemerintahan, sehingga menyulitkan

pemahaman. Namun kata dasar govern menjadi dasar untuk memahami fungsi dan

aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Bahasa Belanda mengenal

beberapa konsep yang membingungkan: gouvernement(en), reeger, overheid, dan

bestuur. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia, kita akan memperoleh kata dasar

“perintah” dalam konsep pemerintahan, yang mudah tergelincir menjadi “titah

penguasa”, sebuah makna yang tidak disukai oleh masyarakat modern. Namun dalam

sejarah panjang, masyarakat mengenal pemerintah(an) otokratis, yang identik dengan

perintah dan titah itu untuk merawat ketundukan dan kesetiaan rakyat pada penguasa.

Bahasa tentu bersifat partikular, dan karena itu, pemerintah(an) perlu dipelajari

dengan pengetahuan dialektis antara pengetahuan universal dan ikatan budaya. Dwight

Waldo (1955) menyarankan untuk memahami pemerintahan dengan kerangka konstitusi

dan demokrasi, meski demokrasi hanya menjadi salah satu jenis pemerintahan.

Bagaimanapun pemerintahan demokratis (kedaulatan rakyat) adalah pilihan konstitusi

Indonesia, yang tentu memahami pemerintahan bukan sekadar perintah dan titah.

Demokrasi adalah jenis politik paling utama dan mulia. Karena itu, meminjam S. Finer

(1970), pemahaman pemerintahan harus dimulai dari politik, yakni sebagai politik yang

dilembagakan, yakni kekuasaan yang dilembagakan menjadi kewenangan untuk

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 7

memutuskan dan melaksanakan. Bukan sekadar politik, H. Finer (1946), yang kerap

dikutip, memahami pemerintahan sebagai politik dan administrasi, atau pemerintahan

terdiri dari proses politik dan proses administrasi yang koheren. Politik adalah soal

kehendak sosial, persetujuan rakyat, dan kekuasaan untuk menetapkan hukum.

Administrasi adalah penggunaan cadangan kehendak dan kekuasaan sosial ini dengan

metode personal, mekanik, teritorial, dan prosedural yang sesuai untuk memberikan

layanan pemerintah secara spesifik kepada mereka yang berhak. Mesin administrasi

berada di bawah fase politik dalam pemerintahan, dan memang seharusnya demikian,

sebab politik menentukan kehendak dan fungsi, dan ini bekerja sebelum, berdaulat atas

dan pencipta mesin dan prosedur administrasi. Administrasi adalah pelengkap diskresi

dan diskresi adalah politik yang hampir sepenuhnya tidak terhalang dan karakter serta

kehendak bebasnya, tetapi administrasi hanyalah cerminan dari kekuasaan politik. Ini

adalah penerima jumlah kebijaksanaan yang lebih kecil.

Lebih kompleks dari makna dan proses memerintah, pemerintahan secara lengkap

berbicara tentang “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”. Konsep siapa pertama

menunjuk subjek, yakni pemerintah. Dalam politas fasis, negara bertindak sebagai

pemerintah, kepala negara secara absolut menjalankan pemerintahan. Dalam politas

demokratis, pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat menjalankan

pemerintahan. Di luar dua politas itu, ada pula penguasa yang bertindak sebagai

pemerintah, ada pula aristokrat, segelintir elite yang disebut pemerintahan oligarkhis,

serta ada pula pemerintahan dipegang oleh birokrat yang kerap disebut negara pegawai

(birokratik).

Masalah who govern itu bisa menjadi analisis empirik yang selalu menarik. Tetapi

saya hendak mengatakan bahwa frasa “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”

merupakan susunan kelembagaan yang dipengaruhi oleh tradisi pengetahuan. Dalam

konteks ini, pengetahuan dan praktik pemerintahan di Indonesia dibentuk oleh divergensi

dan konvergensi antara tradisi Eropa Kontinental versus Anglo Saxon sekaligus

perbedaan antara politik versus administrasi. Tradisi Eropa yang mengutamakan

stateness, berbicara tentang negara, hukum dan administrasi; sebaliknya tradisi Anglo

Saxon yang bercorak stateless berbicara pemerintah, politik dan administrasi (Dyson,

1980; B.G Peters, 1999; Overeem, 2013; Bohne, 2014; Grimm, 2016; Maier, 2019).

Konsepsi negara hukum (rechtsstaat) sebenarnya bukan negara legal-formal belaka,

tetapi esensinya adalah negara adil yang melindungi kebebasan, tetapi legalisme negara

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

8 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

hukum telah membentuk pemahaman tentang hukum pemerintahan. Konvergensi

administrasi pada dua tradisi itu membuat mazhab administrasi pemerintahan, dan di

zaman neoliberal, konvergensi ini melahirkan manajemen dan tatakelola pemerintahan.

Tradisi ilmu politik yang kuat di Amerika membentuk mazhab politik pemerintahan.

Beragam mazhab itu menunjukkan bahwa pengetahuan pemerintahan terpotong-

potong (mutilasi) sehingga tidak terbangun koherensi secara utuh. Raadschelders (2000),

misalnya, menyampaikan analogi “bisa melihat pohon-pohon, tetapi tidak bisa melihat

hutan. Analogi itu berarti, orang melihat pohon hukum, pohon politik, dan pohon

administrasi, tetapi tidak melihat hutan pemerintahan. Dengan analogi itu, Raadschelders

menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pemerintahan mengalami fragmentasi dan

kompartemenisasi. “... para peneliti semakin menyadari bahwa pengetahuan kita tentang

pemerintah dan pemerintahan terkotak sedemikian rupa sehingga pemahaman yang lebih

holistik atas fenomena sosial ini dalam konteks sosialnya sangat hilang baik dalam

penelitian maupun pengajaran”, demikian ungkap Raadschelders.

HUKUM PEMERINTAHAN

UUD 1945 memperoleh pengaruh campuran antara tradisi Anglo Saxon dan Eropa

Kontinental yang dikontekstualisasikan sesuai aspirasi dan kondisi Indonesia. Konstitusi

menyebut “rakyat” 100 kali, “negara” juga 100 kali, “pemerintah(an)” 32 kali, “hukum”

20 kali, “warga” 17 kali, “manusia” 10 kali, dan “masyarakat” 10 kali. Konstitusi

menegaskan rakyat yang menyatakan kemerdekaan untuk membentuk Negara Republik

Indonesia.

Namun campuran ini pasti licin, diperebutkan oleh beragam sekte dan mazhab

pengetahuan. Saya sebagai sarjana politik-pemerintahan sangat menyukai paragraf

keempat Pembukaan UUD 1945 yang ideologis, baik frasa “Pemerintah Negara

Indonesia” yang diikuti dengan rangkaian tujuan kemerdekaan; serta frasa “Negara

Repubik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Sebaliknya, para sarjana hukum lebih

sering mendiskusikan frasa “Indonesia negara hukum demokratis” yang ada dalam batang

tubuh. Bagi saya, frasa “Negara Repubik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” adalah

kebaruan, buah dari dekolonisasi, yang membedakan dengan negara kolonial.

Bagaimanapun praktik negara hukum sudah ada dalam negara kolonial, yakni penguasa

kolonial memerintah dengan hukum (rule by law), meski hukum itu bukan untuk

kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 9

Konsep negara hukum (rechtsstaat) pernah disebut dalam konstitusi awal, namun

kata asing itu hilang dan diganti menjadi “negara hukum yang demokratis” dalam

konstitusi amandemen, yang mungkin dimaksudkan bisa mengakomodasi secara luwes

terhadap gagasan rule of law yang muncul dari tradisi Anglo Saxon. Frasa “negara hukum

demokratis” (democratic rechtsstaat) juga sudah dipakai oleh Jerman setelah Perang

Dunia II, yang sekarang disebut negara konstitusional. Bahkan di era neoliberal selama

hampir tiga dekade terakhir, rule of law dipakai secara global, menandai konvergensi cara

pandang hukum, baik Amerika maupun Eropa.

Karena pengaruh tradisi Eropa, dan karena warisan kolonial, ide “negara centris”

memang sangat kuat, bahkan lebih kuat ketimbang pemerintah demokratis, meski kata

kunci rakyat – sebagai sebuah konsep politik -- sangat fundamental dalam konstitusi. Para

sarjana hukum sukses melakukan glorifikasi konsep negara hukum, supremasi hukum,

penegakan hukum, dan hukum sebagai panglima untuk melawan politik atau ekonomi

sebagai panglima. Pandangan hukum positivis dan dogmatis mengatakan bahwa

supremasi hukum harus di atas segalanya, bahwa kekuasaan negara dan penyelenggaraan

pemerintahan harus berdasar pada hukum secara konstitusional, bukan pada kekuasaan

semata. Argumen ini adalah sebuah “moralitas politik” yang anti-politik untuk melawan

penguasa yang mereka sebut lalim dan tidak bermoral seperti setan.

Pemikiran negara centris melahirkan ilmu negara di Fakultas Hukum. Ilmu negara,

yang legal formal, dipotong-potong menjadi hukum tata negara, hukum administrasi

negara, hukum tata pemerintahan. Ketika kuliah S1, saya memperoleh empat mata kuliah

berjudul hukum: Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara,

dan Hukum Tata Pemerintahan. Tetapi setelah pembaruan kurikulum 1991 yang

disubversi oleh Ilmu Politik, mata kuliah bernama hukum hilang dari kurikulum IP,

diganti dengan sejumlah mata kuliah bernama politik.

Para sarjana hukum positivis-kontinental memahami pemerintahan bukan dengan

politik dan demokrasi, melainkan dengan kerangka negara hukum, dan menempatkan

peran sentral hukum dalam pemerintahan (BG Peters, 1999), sehingga dapat dikatakan

bahwa pemerintahan adalah hukum. Secara hukum, aktivitas pemerintahan dimaknai

sebagai perbuatan “mengatur dan mengurus”, yang sampai sekarang dikenal secara paten

dalam undang-undang. Menurut sudut hukum, pemerintahan mengandung pembentukan

hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Pembentukan hukum, menurut

aliran hukum positif, harus menurunkan perintah dan harus sesuai dengan konstitusi.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

10 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

Karena itu institusi hukum maupun sarjana hukum harus mengambil peran besar dalam

membuat undang-undang. Menurut Anglo Saxon, pembentukan hukum adalah perbuatan

politik, dan pelaksanaan hukum adalah tindakan administrasi. Politik berbicara tentang

siapa yang membuat hukum dan apa isi hukum, dan administrasi adalah soal bagaimana

menjalankan hukum. Subjek yang disebut siapa tidak lain adalah institusi pemegang

kedaulatan rakyat, yakni parlemen dan pemerintah.

Hukum positivistik memandang pemerintahan harus bekerja seperti baris-berbaris:

“setiap orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah”. Pejabat pemerintah

bisa berbuat kalau memperoleh perintah hukum. Jika tidak ada perintah hukum, maka

pejabat tidak boleh berbuat meskipun didesak oleh rakyat. Hukum bukan ekspresi

kebebasan seperti bermain sepak bola (setiap pemain bebas melakukan apapun kecuali

yang dilarang, seperti petuah rule of law oleh AV Dicey), bukan pula untuk pencapaian

kehendak rakyat dan hak warga secara adil, bukan pula untuk memperkuat otoritas dan

diskresi pemerintah yang sesuai dengan konteks sosial dan kehendak rakyat. Hukum yang

kaku lebih banyak untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan pemerintah, daripada

memberi energi kepada pemerintah. “Ketika orang Amerika berpikir tentang masalah

pembangunan pemerintah, ia mengarahkan dirinya bukan pada penciptaan otoritas dan

akumulasi kekuasaan tetapi lebih pada pembatasan otoritas dan pembagian kekuasaan”,

ungkap Huntington (1968). Dengan begitu, hukum tidak menjadi apa yang disebut J.

Wilson (1896) sebagai “otot besar pemerintah” (great sinew of government) untuk

mewujudkan kehendak rakyat, melainkan malah menjadi birokrasi “sangkar besi” yang

diingatkan Max Weber. Pejuang hukum progresif, Prof. Satjipto Rahardjo, juga

mengingatkan bahwa Indonesia bukan “negara hukum” melainkan “negara peraturan”;

yakni bukan hukum untuk manusia tetapi manusia untuk hukum.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

IP secara eksplisit menjadi sebuah nama jurusan, bersama Publisistik dan

Hubungan Internasional, dalam Akademi Ilmu Politik (AIP) yang berdiri tahun 1947 di

Yogyakarta. Kata “politik” dan tiga jurusan itu sebenarnya bercita rasa Anglo Saxon

ketimbang Eropa Kontinental, sebab selama masa penjajahan, tidak pernah mengajarkan

kata politik, dan kata ini tentu hadir karena spirit dekolonisasi. AIP dibubarkan pada tahun

1949, bergabung ke dalam Fakultas Hukum Sosial Politik di UGM. Fakultas ini

bertambah menjadi Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik pada tahun 1951. Tahun

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 11

1958, Jurusan IP hilang, diganti dengan nama ilmu usaha negara. Dua tahun sebelumnya

lahir sekolah kedinasan Departemen Dalam Negeri, yakni Akademi Pemerintahan Dalam

Negeri, yang memiliki tubuh pengetahuan IP. Tahun 1960, ilmu usaha negara berganti

lagi menjadi IP, dan lahir pula ilmu administrasi negara di Fakultas Sosial Politik.

Pembentukan dan pengajaran IP dilakukan karena alasan aksiologis-praktis, yaitu

mengisi tenaga pamong praja yang terdidik dan terlatih, seperti halnya pengajaran yang

pernah dilakukan oleh negara kolonial. Pilihan kebijakan ini tidak salah tetapi juga tidak

duduk. Jika duduk secara koheren, maka IP seharusnya mendidik kader-kader pemerintah

maupun mencerahkan pemerintah(an), meski siapapun bisa menjadi pemerintah,

termasuk rakyat jelata yang tidak sekolah. Untuk mendidik kader-kader negara (baca:

pamong praja, atau birokrat), lebih duduk dengan administrasi publik atau ilmu usaha

negara. Dengan begitu, IP tumpul tidak berkembang sesuai dengan ontologi-epistemologi

pemerintahan, melainkan sebagai sekolah pamong praja atau bisa disebut birokratologi

(ilmu yang mempelajaridan membentuk birokrasi). Konstruksi pemahaman ini tidak lain

karena roh pemerintahan “negara pegawai” (HJ Benda, 1966; R. McVey, 1982) yang

diwarisi dari negara kolonial, meskipun konstitusi sudah menegaskan “pemerintahan

berkedaulatan rakyat”.

Pendiri dan pengasuh IP generasi awal adalah para sarjana hukum didikan Indologi,

meskipun tradisi ini sebenarnya tidak mengenal konsep pemerintah, melainkan negara.

Agar tidak terlalu hukum, para mahasiswa IP memperoleh pelajaran tentang bestuur

(yang diterjemahkan menjadi pemerintahan), sebuah konsep yang sudah lama dikenal

dalam pengajaran dan praktik administrasi negara kolonial. Buku Gerrit van Poelje

Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,

Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (1953), yang diajarkan sekaligus menjadi buku

hafalan bagi mahasiswa IP. Bestuurskunde, yang disebut IP (terapan) itu, menurut Poelje,

adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebaik-baiknya dinas

umum. Ini serupa dengan ilmu kedinasan dan perkantoran. Bahkan tidak sedikit sarjana

IP yang menobatkan Gerrit van Poelje sebagai Bapak IP. Penobatan ini merupakan

perbuatan salah dan serampangan yang tidak pantas untuk diakui.

Pemahaman pemerintahan dengan lensa bestuur itu mengandung sejumlah

masalah dan kesalahan. Pertama, kesalahan etimologi dan terjemahan. Menterjemahkan

bestuur menjadi pemerintahan adalah salah kaprah, kesalahan serius yang selalu

dibenarkan menjadi kebenaran. Tradisi pengetahuan Eropa Kontinental, termasuk

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

12 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

Belanda, tidak pernah menjadikan “pemerintah” sebagai tema pemikiran dan subjek

kajian. LP van de Spiegel pernah menulis risalah Schets Der Regeerkunde (1786), dengan

makna regeer lebih dekat ke konsep pemerintahan ketimbang bestuur, dan buku ini

dianggap Rutgers (2005) sebagai Het Gulden Boekje Uit De Nederlandse Bestuurskunde,

buku emas administrasi Belanda. Tetapi regeerkunde mati suri di Belanda, dan kelak

nama ini malah dijadikan semacam “IP” oleh Afrika Selatan. Baru tahun 1928, hadir

Gerrit van Poelje, seorang pejabat yang menjadi profesor pertama dalam bidang

bestuurskunde dan mendirikan bestuurskunde di Nederlandsche Handels-Hoogeschool.

Para sarjana Belanda memaknai bestuur bukan sebagai pemerintahan tetapi sebagai

administrasi. Setelah Perang Dunia II, apa yang disebut bestuurskunde disepakati dan

dirayakan oleh para sarjana sebagai administrasi publik ala Belanda, yang setara dengan

public administration ala Amerika Serikat (Kickert dan Toonen, 2006; Philip Marcel

Karré dkk, 2020).

Bahkan generasi baru sudah meninggalkan ajaran bestuurskunde warisan van

Poelje yang praktikal, menuju ilmu yang reflektif dan kritis. Bestuurkunde warisan lama

dipandang mengabaikan rasionalitas hukum, ekonomi dan pratik politik (Kickert

danToonen, 2006; Braun dkk, 2015; Schillemans, 2017). Jurnal Bestuurkunde edisi

terbaru 2020, sengaja mengusung tema Kritische Bestuurskunde, yang meninjau ulang

pengetahuan instrumental, sembari membawa studi kebijakan dan administrasi

menggunakan teori kritis. “Kami percaya bahwa pendekatan kritis tidak hanya memiliki

prinsip-prinsip lapangan sebagai objek analisis, tetapi juga realitas politik dan praktik

kebijakan”, ungkap Robert van Putten dkk (2020). Dengan pendekatan kritis, Asosiasi

Administrasi Publik Belanda (Vereniging voor Bestuurskunde) hendak membawa

kebijakan dan administrasi yang mereka tekuni menjadi masalah publik, bersentuhan

dengan konflik nilai dalam masyarakat, masuk ke ruang percakapan demokratis,

sekaligus relevan dengan praktik debat sosial yang lebih luas.

Kedua, praktik dan IP dipandang dan disusun sebagai bestuur, atau pemerintahan

sebagai administrasi, membuatnya menjadi sempit, parsial, tanggung, praktis, dan naif.

Pemahaman ini serupa dengan perbuatan administratif yang dilakukan oleh para

administrator di kantor organisasi perangkat daerah (OPD, yang bukan organisasi

pemerintahan daerah), mulai dari dinas hingga kecamatan. Ranah openbaar bestuur itu

termasuk pemerintahan, tetapi pemerintahan tanpa pemerintah, atau pemerintahan yang

dikerjakan oleh administrator. IP dalam pengertian bestuurkunde cenderung mekanik,

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 13

normatif, menuntun, menggurui, menawarakan sollen, dan hanya membekali

keterampilan profesional-birokratis (S. Djojowadono, 2015; M. Tjokrowinoto, 2015).

Pemahaman praktis-instrumental para sesepuh itu menurun kepada anak didik dari

generasi ke generasi yang sebagian besar menjadi aparat sipil negara. Salah satu yang

“salah kaprah” adalah munculnya pemahaman bahwa kecamatan adalah pemerintah,

dengan sebutan “pemerintah kecamatan”, disertai artikulasi diskursus bahwa camat harus

dipegang oleh sarjana pemerintahan. Ada pula profesor yang “mengukur” pemerintahan

dengan lensa administrasi formal tanpa politik, menyebut pemerintahan desa adalah

pemerintahan palsu karena desa tidak mempunyai council, dinas, inspektorat, pegawai

negeri, dan tidak menyelenggarakan pelayanan publik seperti local government. Di mata

saya, yang palsu bukan pemerintahan desa, melainkan yang palsu adalah pengetahuan

profesor itu tentang pemerintahan; ibarat bersikukuh hanya mengakui pada satu jenis

ayam untuk mengatakan bahwa jenis-jenis ayam yang lain bukan ayam

Secara keilmuan, IP anti pada politik, padahal “pemerintahan berkedaulatan rakyat”

sangat bermakna politik, sebagai bentuk dekolonisasi dan pembebasan dari

“pemerintahan birokratik” atau “negara pegawai”, menyerupai gagasan pemerintahan

republiken dalam tradisi Anglo Saxon. IP selama tiga dekade sudah bercerai dan

melupakan hukum, yang sebenarnya mendirikan dan membentuk IP. Meninggalkan

hukum positif itu sangat baik, tetapi kalau IP tidak mengetahui hukum progresif, hukum

politik, dan hukum deliberatif, juga berbahaya. Sebaliknya di kandang Fakultas Hukum

juga masih melakukan kajian dan mengajarkan pemerintahan dengan lensa hukum positif.

Mereka secara eksklusif mendidik dan mengajarkan orang banyak untuk melihat

pemerintahan dengan cara hakim, meletakkan jargon supremasi hukum di atas

pemerintahan, sehingga sanggup membuat pemerintah patuh pada hukum (baca: aturan)

tetapi abai secara politik pada daulat rakyat.

Meskipun dibentuk dengan bestuur (administrasi ala kolonial Belanda), dan

kemudian ditambah administrasi publik ilmiah ala Amerika sejak Orde Baru, namun IP

enggan disebut dan menyebut sebagai Ilmu Administrasi. IP mempelajari, mengajarkan,

dan mengkaji berbagai konsep kunci dalam administrasi publik (kinerja, efektivitas,

formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, pelayanan publik, standar operasional dan

prosedur, dan lain-lain), tetapi ia mengaku bukan administrasi publik, meskipun tidak

sanggup membedakan antara pemerintahan dan administrasi.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

14 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

Mungkin semua itu bisa disebut “ketidaktahuan atas apa yang diketahui”. Tetapi

pengetahuan dan praktik pemerintahan yang mungkin mengandung “ketidaktahuan atas

apa yang diketahui” itu sudah menjadi norma, habitus, dan wabah yang disengaja, baik

di kampus maupun di kantor kecamatan, sehingga saya sebut bukan lagi sebagai “ilmu

pengetahuan” melainkan “politik pengetahuan”. Maksudnya adalah, di balik pengetahuan

terdapat kepentingan dan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintahan birokratik yang anti-

politik dan anti pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dimandatkan konstitusi.

Ketiga, konsep pemerintah merupakan tradisi Anglo Saxon, dan dengan semangat

dekolinisasi, konstitusi Indonesia menegaskan konsep “pemerintah yang berkedaulatan

rakyat”, tetapi sayang, tetapi sayang, IP mengajarkan pemerintahan sebagai bestuur ala

kontinental dan kolonial. Pemerintahan sebagai bestuur itu sudah diajarkan dan

dipraktikkan oleh negara kolonial Belanda di Hindia Belanda dengan sebutan

binnenlands bestuur (BB), yang dimaknai sebagai Pemerintahan Dalam Negeri. BB

secara keilmuan mengandung hukum-administrasi yang bercorak formalistik, hirarkhis,

sentralistik, dan birokratik. Negara kolonial yang memilah birokrasi menjadi dua lapis:

BB sebagai birokrasi level tinggi dari gubernur jenderal sampai asisten residen yang

dipegang oleh orang Eropa, dan pangreh praja (Indslands Bestuur) sebagai level rendah

yang mewadahi priyayi pribumi ke dalam birokrasi mulai dari bupati ke bawah.

HJ Benda (1966) menyebut negara kolonial itu sebagai negara pegawai

(Beamtenstaaten), yang apolitis, dengan corak pemerintahan administratif par

excellence. BB, dimata Benda, adalah sosok "setengah dewa" yang sangat kuat di dunia

kolonial. Para aparat negara kolonial bertugas mempertahankan perdamaian dan

ketertiban sebagai sumum bonum, sekaligus juga mengutamakan kebijakan kolonial di

atas semua instrumen untuk implementasi, bukan dari tuntutan sosial yang bersaing tetapi

dari dan untuk "administrasi yang baik" semata. Untuk mendukung birokrasi dan

“administrasi yang baik” itu, pada awal 1900, negara kolonial mendirikan Opleiding

Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera),

setingkat perguruan tinggi, di Bandung, Magelang, dan Probolinggo, yang kemudian

berkembang menjadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische

Ambtenaren) pada 1927. Keduanya mengajarkan hukum administrasi untuk menyiapkan

pangreh praja yang kompeten, cekatan, tertib, loyal, berwibawa, dan menjadi pusat

teladan bagi rakyat jelata.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 15

Pengetahuan tentang bestuur terus diwariskan melalui IP di UGM, universitas lain,

maupun lebih massif di APDN. IP identik dengan Orde Baru, yang mewarisi kolonialisme

dan menyepuhnya dengan developmentalisme. Bestuur merupakan warisan kolonial,

administrasi merupakan sepuhan developmentalisme untuk keperluan modernisasi

birokrasi. Keduanya anti-politik, apalagi hidup di zaman Orde Baru. Waktu itu, tidak

sedikit mahasiswa yang menulis skripsi dengan pola template dan bercita rasa

administrasi, dengan judul seputar: “Pengaruh Kepemimpinan, Koordinasi, Motivasi,

dan Pengawasan terhadap Efektivitas Penarikan Retribusi Daerah”. Ini tampak lebih

cocok sebagai ilmu kedinasan atau ilmu perkantoran ketimbang IP.

Cita rasa bestuurkunde tidak pernah hilang dalam jiwa IP, sebagaimana cita rasa

“negara pegawai” dalam pemerintahan Indonesia. Nama Gerrit van Poelje masih tetap

harum, menghiasi pengetahuan dan tulisan para sarjana kontemporer (F. Van Ylst, 2015;

N. Karniawati, 2015; P. Polyando, 2016). Namun IP tetap enggan untuk menjadi Ilmu

Administrasi. Sementara disiplin Administrasi Publik, yang mengkaji government in

action, berkembang pesat secara epistimelogis di belahan dunia, tetapi terlalu banyak

mahasiswa dan sarjana IP masih rajin meneliti “administrasi lama” dengan tema “kinerja

dan efektivitas” dengan pola template dan positivistik.

MANAJEMEN DAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN

Konvergensi pertama administrasi antara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon,

yang disebut big government (negara administratif, pemerintahan birokratik, dan otonomi

birokrasi) bertahan selama empat dekade sampai 1980-an. Seiring dengan krisis

kapitalisme, antara lain akibat Perang Teluk yang panjang, sejak dekade 1980-an

melahirkan ideologi dan proyek neoliberalisme. Kehadiran neoliberalisme melahirkan

bentuk konvergensi kedua di sisi administrasi antara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon,

yang antara lain menyajikan diskursus managerialisme baru, manajemen publik baru,

tatakelola (governance, dan lebih khusus good governance), dan reinventing government.

Di bawah payung neoliberalisme, konvergensi baru antara Eropa dan Amerika terjalin

kuat, yang menggempur konvergensi pertama, seraya menggeser big government menjadi

big governance, dari more government ke less government dan more market, mengganti

konsep negara ke konsep sektor publik, dari administrasi ke manajemen, dari negara

hukum (rechtsstaat) ke rule of law, dari birokrasi ke jaringan, dari birokratisasi ke

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

16 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi, dari sentralisasi ke desentralisasi, serta dari

nasionalisasi ke globalisasi.

Para pendukung neoliberalisme berujar bahwa pemerintah adalah masalah,

pemerintah menyebalkan, yang di mata mereka gagal mengelola kapitalisme. Presiden

Ronald Reagan pada tahun 1982 berujar bahwa pemerintah adalah bagian dari masalah.

Pada tahun 1996, Presiden Bill Clinton, yang memperoleh nasihat dari penulis buku

Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), berujar bahwa era pemerintah

besar telah berakhir, yang berubah menjadi pemerintah ramping.

Dengan diskursus “pemerintah adalah masalah”, seolah kaum neoliberal

menganggap bahwa pemerintah adalah musuh mereka, dan seolah mereka tidak

membutuhkan pemerintah. Masksudnya bukan itu. Buruh adalah musuh utama

neoliberalisme. Negara berdaulat, pemerintah besar dan kuat, serta demokrasi yang kokoh

adalah hambatan bagi neoliberalisme dan kapitalisme global. Kalau negara, pemerintah,

dan demokrasi kuat, maka dengan sendirinya juga bersatu dengan buruh yang kuat.

Formasi politik yang kuat membahayakan bagi bisnis kaum neoliberal, sehingga yang

dipukul pertama adalah pemerintah. Mereka tidak menghendaki pemimpin, negarawan,

politisi, maupun parlemen yang kuat, sebaliknya lebih suka pada para ahli, profesional,

dan teknokrat yang mudah mereka kendalikan (Harvey, 2007). Kaum neoliberal

sebenarnya tidak menghendaki negara kecil dan langsing, tetapi negara yang

membengkak melalui banyak campur tangan pemerintah (Plant, 2010). Campur tangan

pemerintah itu antara lain memotong monopoli otoritas Bank Central yang sebagian

otoritasnya dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, memotong otoritas institusi yudikatif

konvensional untuk dipindahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga menuntut

pemerintah membuat regulasi yang ramah terhadap pasar dan swasta maupun regulasi

yang bisa menciptakan stabilitas dengan cara mengendalikan amarah buruh.

Pada level meso dan mikro, kaum neoliberal mempunyai pengetahuan dan

teknologi kekuasaan seperti manajemen publik, reformasi sektor publik, maupun

tatakelola (governance) yang lebih khusus lagi pada good governance. Pertama,

pemerintahan dimaknai sebagai manajemen publik untuk menyepuh pemerintahan

sebagai administrasi publik. Para pengajar Fakultas Manajemen Pemerintahan di IPDN

cenderung berdiri di sini (Ndraha, 2003; Wasistiono, 2017). Seperti halnya disiplin

Administrasi Publik, titik perhatian “pemerintahan sebagai manajemen” adalah

pelayanan publik. Apa yang membedakan manajemen dengan administrasi? Administrasi

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 17

dikenal dalam dunia pemerintahan negara. Manajemen dikenal dalam dunia bisnis

perusahaan. Dalam pemerintahan demokratis, administrasi merupakan kelanjutan dari

politik dan hukum. Politik adalah soal menentukan arah dan nilai yang melandasi

kebijakan, sekaligus juga berurusan dengan apa, siapa dan bagaimana pembentukan

hukum (undang-undang), yakni melalui institusi pemegang kedaulatan rakyat

(pemerintah-eksekutif dan parlemen-legislatif). Administrasi adalah soal pelaksanaan

hukum yang dijalankan oleh birokrasi dengan dikendalikan oleh pemerintah-eksekutif.

Rangkaian ini semua bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai “input”

pembentuk pemerintahan, sekaligus menghadirkan negara untuk melayani-melindungi

warga sebagai “output”. Manajemen, yang dipelajari oleh ekonomi, berbicara tentang

perbuatan merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan menggerakkan sumberdaya

dalam organisasi bisnis secara efisien untuk mencapai efektivitas dan produktivitas

berupa keuntungan sebesar-besarnya.

Kedua konsep itu barangkali mempunyai kesamaan pada tindakan, tetapi sangat

berbeda pada sisi nilai, kepentingan, dan tujuan. Administrasi birokrasi juga berbicara

tentang kompetensi profesional, efisiensi dan efektivitas, tetapi administrasi yang

digerakkan oleh pemerintah ini tidak mengejar laba-keuntungan seperti halnya dalam

manajemen perusahaan.

Tetapi neoliberalisme membuat manajemen menjadi digdaya dan hegemonik.

Kaum neoliberal membuat manajemen bukan sebagai perangkat ilmiah tetapi menjadi

ideologi, yang para kritikus, menyebutnya sebagai manajerialisme. Mereka memasukkan

manajemen dan manajerialisme ke dalam dunia politik, pemerintahan dan negara. Mereka

menggunakan manajerialisme untuk melucuti pemerintah-negara, yang melalui

manajemen publik, mengarahkan sektor publik dan pelayanan dikelola dengan

manajemen bisnis dengan mata uang efisiensi dan laba. Demikian catatan kritis Thomas

Klikauer (2013):

“Manajerialisme menggabungkan alat generik dan pengetahuan manajemen dengan

ideologi untuk memantapkan dirinya secara sistemik dalam organisasi, lembaga publik,

dan masyarakat sambil merampas pemilik bisnis (properti), pekerja (organisasi-ekonomi)

dan masyarakat sipil (sosial-politik) dari semua kekuatan pengambilan keputusan.

Manajerialisme membenarkan penerapan teknik manajerial satu-dimensi untuk semua

bidang pekerjaan, masyarakat, dan kapitalisme atas dasar ideologi unggul, pelatihan

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

18 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

pakar, dan eksklusivitas pengetahuan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan

lembaga publik dan masyarakat sebagai korporasi.”

Pengetahuan itu sudah jauh dari konsep “pemerintahan berkedaulatan rakyat” yang

dimandatkan konstitusi. Bagaimanapun pelayanan publik untuk warga harus baik dan

efektif. Tetapi apakah ini bisa diselesaikan dengan manajemen publik dan pendekatan

pelanggan? Bagaimana konstruksi pengetahuan “pemerintahan sebagai manajemen”

memahami perbuatan pemerintahan secara politik, hukum, dan administrasi untuk

melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat dan menjadi warga? Cara pandang

manajerialisme tidak peduli pada masalah itu. Mereka tidak peduli pada pemerintah yang

kuat dan berkedaulatan rakyat. Kepedulian mereka adalah membuat pemerintah sebagai

korporasi.

Kedua, pemerintahan sebagai tatakelola (governance). Konsep, yang dibangun

dengan anti-government ini, sungguh licin. Seperti halnya konsep government

sebelumnya, konsep governance juga dimaknai dengan sudut yang berbeda. Politik pada

umumnya memahami governance sebagai relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau

relasi antara negara dan nonnegara. Selebihnya memahami governance dari sudut

administrasi, manajemen dan teknis, yakni governance dalam pengertian pasar, jaringan,

kerjasama, kemitraan, dan lain-lain.

Peringatan dan kritik terhadap governance sudah sangat banyak. Rhodes (1996),

seorang professor of government, yang selalu mengutamakan pemerintah (government),

mengingatkan bahwa tatakelola sebagai jaringan yang mengatur diri sendiri merupakan

tantangan bagi kemampuan memerintah karena jaringan menjadi otonom dan menolak

panduan pusat. Mereka adalah contoh utama “kepemerintahan tanpa pemerintah”. Bagi

saya, governance sangat penting, tetapi bisa juga berbahaya. Pemerintah(an) tanpa

governance akan membuat birokratik dan lalim, tetapi governance tanpa pemerintah,

akan membuat teknokrasi yang kian melemahkan pemerintah demokratis untuk

mewujudkan kehendak rakyat.

Meskipun diskusi governance berbuih-buih, namun akhirnya, ia diambil alih oleh

governance (GG), yang oleh M. Grindle (2017), sebagai pendamping normatif. GG

sangat marak di Indonesia selama era reformasi. Ketika bicara GG, orang langsung

menunjuk sejumlah indikator, misalnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of

law, responsivitas dan seterusnya. Dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat

gemar dengan GG, yang beliau pidatokan di ruang wakil rakyat hingga dalam sidang

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 19

PBB. Sejumlah indikator GG lantas menjadi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dalam UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Rezim pendidikan

tinggi juga suka “good university governance” sebagai instrumen standarisasi dan

kendali. GG diajarkan menjadi materi diklat bagi PNS, yang harus dihafal dengan baik

seperti menghafal Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Para mahasiswa dan sarjana IP

sangat suka pada dua konsep ini, dengan nalar yang lazim: melubangi dan melemahkan

pemerintah. Mereka memanfaatkan indikator GG sebagai barang template yang mudah,

positif, dan objektif untuk penelitian deskriptif terhadap pekerjaan pemerintah.

Di tengah wabah GG, di tempat lain kritik terhadap GG sudah berhamburan,

bahkan mengajak untuk meninggalkan mantra buatan kaum neoliberal itu. Dengan

analisis poskolonial yang anti-orientalisme, R. Abrahamsen (2000), berujar bahwa

agenda GG, yang lahir ketika Perang Dingin usai, merupakan bagian tak terpisahkan dari

teknologi kekuasaan yang bekerja dalam politik internasional dan merupakan salah satu

cara yang digunakan negara-negara Utara dalam mengelola dan melegitimasi

keberlangsungan dan kekuasaan dan hegemoninya atas negara-negara Selatan. Dalam

pidato guru besar, Cornelis Lay (2019) berujar: “Good governance merupakan solusi

seragam untuk semua masalah, dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia, tetapi tidak

membawa akibat apapun”. Setelah berulang tahun 30, demikian ungkap M. Grindle

(2017), GG sebenarnya sudah mati (rest in peace). Di mata Grindle GG membuat

kecanduan ketimbang membangkitkan pemikiran analitik; ia lebih banyak mengaburkan

ketimbang mencerahkan.

POLITIK PEMERINTAHAN

Para penganut “IP otonom” pernah menuding bahwa IP di UGM, yang lahir

kembali pada tahun 1960, lebih bersifat politik daripada pemerintahan. Kondisi ini,

menurut Sujamto (2015), karena “penguasa secara sadar menempatkan politik sebagai

panglima”. Ini pendapat khas administrasi bestuurkunde yang anti-politik, untuk

melemahkan Soekarno -- yang memaknai politik sebagai debat tentang arah dan

kebijakan guna mencapai tujuan kemerdekaan – sebagai pembenar kehadiran “ekonomi

sebagai panglima” model developmentalis-kolonial pada era Orde Baru.

Ketika politik masih menjadi barang tabu di zaman Orde Baru, mulai penghujung

hadir Afan Gaffar, Riswandha Imawan, dan M. Ryaas Rasyid yang membawa ilmu politik

untuk mewarnai IP. Meski analisis sistem politik dan struktural fungsional sudah

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

20 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

diajarkan bertahun-tahun yang sangat cocok dengan developmentalisme Orde Baru,

namun kehadiran mereka menyuntikkan banyak pengetahuan politik yang berguna untuk

subversi terhadap dominasi hukum dan administrasi dalam IP.

Era reformasi, sebagai era politik, disambut dengan banjir studi politik. Para

sarjana meninggalkan konsep pemerintah (government), karena secara metodologis, studi

tentang pemerintah(an) identik dengan studi institusionalisme lama. Para sarjana ilmu

politik, maupun sebagian mahasiswa dan sarjana pemerintahan yang menyukai politik,

lebih banyak berbicara tentang kekuasaan (power) dan penguasaan (ruling) ketimbang

governing. Kajian tentang kekuasaan dialamatkan pada studi tentang negara, proses

elektoral, dan penguasa untuk menggantikan konsep pemerintah. Dengan spirit

moralisme-malaikatisme (entah pluralisme liberal atau elitisme sebagai pluralisme

terbalik), mereka sangat suka dengan sederet konsep (oligarki, elite predator, elite

capture, dinasti, negara gagal, bossisme, patronase, klientelisme, transaksionalisme,

pragmatisme, politik uang, korupsi, vote buying, dan lain-lain) untuk menuding aktor-

aktor politik (politisi, bupati, kapala desa, kandidat, dan sebagainya) bekerja secara

negatif dan amoral seperti setan. Karya-karya orientalis Vedi Hadiz (2010), Jeffrey

Winters (2013), Edward Aspinall (2019) selalu bicara defisit politik itu, sekaligus juga

menjadi rujukan template oleh para mahasiswa dan sarjana yang menggeluti studi politik.

Terkait soal konsep-konsep itu, saya mengingat kembali petuah guru saya, Prof.

Mohtar Mas’oed, empat belas tahun silam: “Anda jangan membawa moral untuk

menganalisis politik. Anda akan kecewa jika mengunakan moral. Politik itu ya begitu itu,

sebaiknya dilihat secara realis dan kontekstual”. Guru saya yang satu lagi, Prof. Purwo

Santoso, menambahkan pentingnya humanizing politics, dan bahaya rabun metodologi

dalam analisis politik yang mengedepankan “pendekatan patologis”. Kedua guru itu

meningatkan saya untuk meninggalkan analisis potisivistik dan menerapkan analisis

politik kontekstual.

Analisis patologis di atas seolah-olah membela rakyat dengan cara melucuti elite

yang lalim. Cara pandang ini terlalu melebihkan kuasa elite, dan mengabaikan kekuatan

rakyat. Dengan konsep sak pada-pada, antropolog Pujo Semedi (2019) menunjukkan

bahwa hubungan elite desa dengan rakyat sudah berubah, menjadi posisi yang sama,

yakni elite desa bisa ditekan, diolok-olok, dan dinegosiasi oleh rakyat. Meskipun seolah-

olah membela rakyat, tetapi analisis patologis malah menuding rakyat amoral dan

pragmatis karena sangat doyan politik uang. Bagi saya, praktik politik uang tidak perlu

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 21

dibaca secara moral, tetapi sebaiknya dilihat sebagai arena dan kesempatan bagi rakyat

untuk melakukan negosiasi, bahkan, merebut sumberdaya dari elite. Ruang negosiasi

elite-rakyat itulah yang perlu dikaji secara kontekstual, sehingga bisa menjadi modalitas

untuk meninggalkan politik patologis menuju politik perubahan.

Perspektif poskolonialis, yang anti-orientalis Barat, lebih tajam melucuti analisis

politik patologis yang positivistik. Di mata kaum anti-orientalis, analisis yang berpusat

pada elite itu, sungguh tidak mempunyai kontribusi secara aksiologis terhadap perubahan,

malah sebaliknya, membenarkan (melegitimasi) intervensi teknologi kekuasaan

teknokratis dari Jakarta maupun dari Barat. Kritik ini mengingatkan saya pada warning

sejarawan Nordholt (1996) terhadap penggunaan “despotisme oriental” oleh para sarjana

Barat untuk memberi gambaran tentang kerajaan Asia yang berwatak lalim dan menindas

republik desa. “Model ini membantu melegitimasi penundukan kolonial atas sebagian

besar Asia: begitu penguasa lalim digantikan oleh kuasa kolonial yang rasional dan

budiman, penduduk lokal dijamin dan hidup tenang bersama dengan desa tradisional

mereka yang tertutup”, demikian ungkap Nordholt.

KESIMPULAN

IP adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia. Tetapi IP selalu

memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme.

Ia hadir karena keperluan aksiologi pragmatis, yang bukan untuk menyiapkan kader-

kader pemerintah, bukan pula untuk mencerahkan praktik pemerintahan secara utuh,

tetapi sekadar untuk mencetak birokrasi yang lebih banyak untuk menjaga law and order,

seperti halnya para pangreh praja kolonial untuk menjaga rust en orde. Tujuan aksiologi

yang tidak duduk itu tidak dilengkapi dengan ontologi yang memadai. Para sarjana

berputar-putar menentukan objek IP adalah gejala pemerintahan. Tetapi makna

pemerintahan yang disajikan sungguh salah kaprah dan dangkal. Pertama, konsep

pemerintah lahir dari tradisi Anglo Saxon, tetapi para sesepuh memahami pemerintahan

dari sudut Eropa Kontinental, yakni konsep bestuurkunde yang diimpor dari Negeri

Belanda. Adaptasi ini adalah kesalahan parah. Orang Belanda menyebut bestuurskunde

sebagai administrasi, orang Indonesia menerjemahkan bestuurskunde sebagai

pemerintahan. Kedua, konstitusi telah menyediakan roh, semangat, dan pengetahuan

tentang “pemerintahan berkedaulatan rakyat”, yang mirip dengan “pemerintahan

republikenisme” ala Anglo Saxon, tetapi para sesepuh malah membuat “pemerintahan

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

22 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

administratif-birokratis” yang diwarisi dari praktik-pengetahuan kolonial. Konstitusi

malah dimonopoli oleh para sarjana hukum positivis-dogmatis, yang sibuk bicara negara

hukum dan supremasi hukum, yang melihat pemerintahan dengan lensa hakim, bukan

lensa pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

IP secara epistemologis tidak mempengaruhi, apalagi mencerahkan praktik, malah

sebaliknya, pengetahuan pemerintahan lebih banyak dipengaruhi oleh praktik.

Kolonialisme, yang membentuk negara pegawai, membentuk DNA IP.

Developmentalisme Orde Baru, yang meneruskan kolonialisme, sangat kuat membentuk

IP. Wajah Orde Baru adalah wajah IP. Era reformasi, yang menganut neoliberalisme, juga

diikuti oleh IP, yakni, tidak mencerahkan dan memperkuat pemerintah(an) rakyat,

melainkan menggunakan manajemen publik dan tatakelola untuk membentuk

pemerintahan pasar dan pemerintahan teknokratik.

Meskipun IP mengklaim sebagai disiplin mandiri, tetapi secara de facto

pemerintahan hanya sebuah studi. Ia dikaji dari hukum yang berorientasi regulating, dari

administrasi yang berorientasi administering, dari sisi manajemen yang bermakna

managing, dan dari sisi governance yang berbau networking. Kita tidak pernah

memperoleh pemahaman utuh tentang governing yang dijalankan pemerintah, sebuah

institusi pemegang kedaulatan rakyat. Mutilasi ini ibarat orang melihat sejumlah pohon

yang berbeda-beda, tetapi tidak pernah melihat hutan. Akibatnya komunitas IP “tidak

mengetahui apa yang diketahui dan apa yang dihafal” tentang pemerintahan.

Masalah ontologi tentu berdampak ke epistemologi. Orang hanya bicara sejumlah

pendekatan untuk melihat pemerintahan serta berbagai metode untuk memperoleh

pengetahuan sistematis. Namun komunitas IP tidak secara epistemologis menggunakan

“pemerintahan” sebagai subjek dan perspektif untuk melihat, memahami dan

menjelaskan politik, administrasi, hukum, kehidupan sosial, ekonomi, hajat hidup orang

banyak, dan lain-lain. Dengan kalimat lain, pemerintahan adalah objek studi yang dilihat

dari banyak disiplin ilmu, tetapi IP tidak pernah berhasil melihat secara terbalik, yakni

melihat halaman ilmu lain dengan perspektif pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwisastra, Y. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara”, dalam M.

Labolo, dkk. eds. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Almond, G. 1990. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. London

and Newbury Park: Sage Publications.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 23

Aspinall, E. dan W. Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and

the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Benda, H.J. 1966. “The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch

Rule in Indonesia”. The Journal of Asian Studies. 25: 4.

Bohne, E. et. al. eds. 2014. Public Administration and the Modern State Assessing Trends

and Impact. Basingstoke: Palgrave.

Braun, C. dkk. 2015. Quo Vadis, Nederlandse Bestuurskunde?. Bestuurskunde. 24:

Djojowadono, S. 2015. “Perkembangan Ilmu Pemerintahan”. dalam M. Labolo, dkk.

Dyson, K. 1980. The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and an

Institution. Oxford: Oxford University Press.

Finer, H. 1946. Theory and Practice of Modern Government. New York: Deal Press.

Finer, S. 1970. Comparative Government. London: Allen Lane.

Grimm, D. 2016. Constitutionalism: Past, Present, and Future. Oxford: Oxford

University Press.

Grindle, M. 2017. “Good Governance, R.I.P.: A Critique and an Alternative”.

Governance. 30: 1.

Hadiz, V. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia

Perspective. Stanford: Stanford University Press.

Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Huntington, S. 1968. Political Order in Changing Societies. Yale: Yale University Press.

Karniawati, N. 2015. “Hakekat Ilmu Pemerintahan”. CosmoGov: Jurnal Ilmu

Pemerintahan, 1:2.

Karré, P.M. et. al. 2020. “Public Administration in the Netherlands: State of the Field”,

dalam Geert Bouckaert and Werner Jann eds. European Perspectives for Public

Administration. Leuven: Leuven University Press

Kickert, W dan T. Toonen. 2006. “Public Administration in The Netherlands: Expansion,

Diversification and Consolidation”. Public Administration. 84:4

Klikauer, T. 2013. “What Is Managerialism?”. Critical Sociology, 41:7.

Lay, C. (2019).“Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan

Kemanusiaan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Politik dan Pemerintahan,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 6 Februari.

Labolo, M. dkk. eds. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maier. C. 2019. Der Rechtsstaat in Spanien und Deutschland – Überlegungen zum

Modell einer Europäischen Demokratie,

https://www.academia.edu/37131719/Der_Rechtsstaat_in_Spanien_und_Deutschl

and_%C3%9Cberlegungen_zum_Modell_einer_europ%C3%A4ischen_Demokrat

ie, 27 Mei 2020.

McVey, R. (1982), “The Beamtenstaat in Indonesia”. dalam B. Anderson dan A. Kahin

(eds.), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate,

Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.

Nordholt, H.S. 1996, Spell of Power: A History of Balinese Politics 1650-1940, Leiden:

KITLV Press.

Ndraha, T. 2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.

Osborne, D dan T. Gaebler. 1992, Reinventing Government. New York: Penguin.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

24 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

Overeem, P. 2013. The Politics-Administration Dichotomy: Toward a Constitutional

Perspective, London: Routledge.

Peters, B.G. 1999. Institutional Theory in Political Science, London & New York: Pinter.

Plant, R. 2010. The Neo-Liberal State, Oxford: Oxford University Press.

Polyando, P. 2016. “Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan”, Jurnal Politikologi. 3:1.

Pratikno. 2003. “Melacak Ruang Kajian Pemerintahan Dalam Ilmu Politik: Sebuah Riset

Awal”, Transformasi: Jurnal Kajian Kritis Transformatif. 1:1

Raadschelders, Jos C. N. 2000. “Understanding Government in Society: We See The

Trees, But Could We See The Forest? Administrative Theory & Praxis. 22:2.

Raadschelders, Jos C. N. 2005. “Government and Public Administration: Challenges to

and Need for Connecting Knowledge”, Administrative Theory & Praxis. 27:4.

Raadschelders, Jos C. N. 2015. Government: A Public Administration Perspective,

London: Routledge.

Radbruch, G. 1946. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, Süddeutsche

Juristen-Zeitung , 1:5.

Rauf, M. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik: Suatu Pengantar”, dalam M.

Labolo. dkk

Rhodes, R.AW. 1996. “The New Governance: Governing without Government”, Political

Studies. 44:4.

Rutgers, M.R. 2005. Het Gulden Boekje uit de Nederlandse Bestuurskunde. Delft:

Eburon.

Schillemans, T. 2017. “Staat van de Bestuurskunde”, Bestuurskunde, 26:1.

Scott, A.C dan W. Earleklay. 2014. “George Washington and Enlightenment Ideas on

Educating Future Citizens and Public Servants”, Journal of Public Affairs

Education, 20:1.

Semedi, P. 2019. Sakpada-pada: Menjaga kesetaraan di pedesaan Jawa 1850 – 2010,

Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-54 STPMD “APMD” Yogyakarta,

28 November.

Soewargono. 2015. “State of the Art Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo. dkk.

Sujamto. 2015. “Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo dkk.

Tjokrowinoto, M. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik: Suatu Pengantar Diskusi”,

dalam M. Labolo. dkk.

Van Putten, R. dkk (2020). “Kritische Bestuurskunde: Naar een Reflexief Perspectief op

Bestuur en Beleid”, Bestuurskunde, 29:1.

Van Poelje, GA. 1953. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, Djakarta: Soeroengan

Van Ylst, F. 2015. “Eksistensi Ilmu Pemerintahan”. CosmoGov: Jurnal Ilmu

Pemerintahan, 1:1.

Waldo, D. 1955. The Study of Public Administration. New York: Random House.

Wasistiono, S. 2017. Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Klasik sampai

Kontemporer. Sumedang: IPDN Press.

Winters, J. 2013. Oligarchy and Democracy in Indonesia, Indonesia, 96.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA

Anda mungkin juga menyukai

- 4.+180-199+Menghidupkan+Kembali+Spirit+Politik+dalam+Ilmu+Pemerintahan FixDokumen20 halaman4.+180-199+Menghidupkan+Kembali+Spirit+Politik+dalam+Ilmu+Pemerintahan FixAnindya Putri MaharaniBelum ada peringkat

- The Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionBelum ada peringkat

- Sejarah Perkembangan Ilmu PEMERINTAHANDokumen14 halamanSejarah Perkembangan Ilmu PEMERINTAHANChan ChanBelum ada peringkat

- PEMBONGKARAN IDEOLOGIDokumen22 halamanPEMBONGKARAN IDEOLOGIhinata karasunoBelum ada peringkat

- Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia IslamDari EverandIslam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia IslamBelum ada peringkat

- An Dan Dinamika Administrasi Negara Di Indonesia 1Dokumen23 halamanAn Dan Dinamika Administrasi Negara Di Indonesia 1Semara Putra100% (1)

- Perkembangan Dan Paradigma Ilmu Administrasi PublikDokumen9 halamanPerkembangan Dan Paradigma Ilmu Administrasi Publikdior dilanBelum ada peringkat

- Tugas - 2 - 041571971 - Dara Ferlena - Adpu4531Dokumen7 halamanTugas - 2 - 041571971 - Dara Ferlena - Adpu4531pemdessidoharjo89Belum ada peringkat

- Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraDokumen12 halamanPerkembangan Ilmu Administrasi NegaraDEVI NOVITA SARIBelum ada peringkat

- New Public Service - 2009120021Dokumen15 halamanNew Public Service - 2009120021Edi Surya0% (1)

- Administrasi Publik KontemporerDokumen17 halamanAdministrasi Publik KontemporerFandy ManuainBelum ada peringkat

- Ilmu Politik di IndonesiaDokumen5 halamanIlmu Politik di IndonesiaDiana FebriantiBelum ada peringkat

- ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUANDokumen18 halamanILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUANMuhammad Razik Qusayri100% (1)

- Presentasi DDIPDokumen24 halamanPresentasi DDIPGiffary Adi NugrahaBelum ada peringkat

- Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraDokumen12 halamanSejarah Dan Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraNizar Muhammad100% (4)

- Definisi Ilmu Politik Atas Dasar Hakikat PolitikDokumen5 halamanDefinisi Ilmu Politik Atas Dasar Hakikat PolitikPuti Ranti RahmianiBelum ada peringkat

- Ruang LIngkup Administrasi PublikDokumen4 halamanRuang LIngkup Administrasi Publikmc2hin9100% (5)

- Proses Pemerintahan Sebagian Ilmu PengetahuanDokumen14 halamanProses Pemerintahan Sebagian Ilmu PengetahuanChan ChanBelum ada peringkat

- Makalah Perkembangan Administrasi NegaraDokumen7 halamanMakalah Perkembangan Administrasi NegaraYudistia TioBelum ada peringkat

- Perkembangan Ilmu Politik di IndonesiaDokumen7 halamanPerkembangan Ilmu Politik di IndonesiaBISMOKO RAHADRIAN SBelum ada peringkat

- Pengkajian Ilmu Administrasi NegaraDokumen7 halamanPengkajian Ilmu Administrasi NegaraTusy Novita D PrasetyoBelum ada peringkat

- Tugas 1 - PipDokumen3 halamanTugas 1 - Pipwawanaja2097Belum ada peringkat

- SEJARAHDokumen16 halamanSEJARAHAcim M KarimBelum ada peringkat

- Diskusi Sesi 2Dokumen19 halamanDiskusi Sesi 2fira lailasariBelum ada peringkat

- Ujian Perbaikan Nilai Uts Pengantar Ilmu PolitikDokumen17 halamanUjian Perbaikan Nilai Uts Pengantar Ilmu PolitikYohan MaengasiBelum ada peringkat

- Ilmu PolitikDokumen15 halamanIlmu PolitikGiffary Adi NugrahaBelum ada peringkat

- Teori Administrasi P. Ke 1Dokumen11 halamanTeori Administrasi P. Ke 1prayogiadityaBelum ada peringkat

- Tugas Ilmu Politik 2Dokumen25 halamanTugas Ilmu Politik 2muhammad alwalidBelum ada peringkat

- Ilmu Politik PengantarDokumen35 halamanIlmu Politik PengantarAldy humokorBelum ada peringkat

- Teori AdministrasiDokumen5 halamanTeori AdministrasiAnggun SarnitaBelum ada peringkat

- MAKALAH Sejarah Perkembangan Ilmu Politik Dan PembidangannyaDokumen10 halamanMAKALAH Sejarah Perkembangan Ilmu Politik Dan PembidangannyaReskia 43182073Belum ada peringkat

- Resume Dasar Ilmu Politik Miriam BudiharjoDokumen16 halamanResume Dasar Ilmu Politik Miriam Budiharjoandriys67% (6)

- 2.136 159 Dekolonisasi Dan Indegenisasi Ilmu PemerintahanDokumen24 halaman2.136 159 Dekolonisasi Dan Indegenisasi Ilmu PemerintahanNandaaBelum ada peringkat

- Tugas Uts Dasar Ilmu PemerintahanDokumen23 halamanTugas Uts Dasar Ilmu Pemerintahankamfret287Belum ada peringkat

- NPS-Paradigma Mutakhir Administrasi NegaraDokumen14 halamanNPS-Paradigma Mutakhir Administrasi NegaraFahreza PutraBelum ada peringkat

- Rangkuman Tertulis Disiplin Ilmu PolitikDokumen6 halamanRangkuman Tertulis Disiplin Ilmu PolitikRizqi Kajayaan Tri PutraBelum ada peringkat

- Hubungan Ilmu Pemerintaha Dengan Ilmu-Ilmu Lain (Recovered 1)Dokumen16 halamanHubungan Ilmu Pemerintaha Dengan Ilmu-Ilmu Lain (Recovered 1)Rafly AmarBelum ada peringkat

- BirokrasiDokumen4 halamanBirokrasiAndika PermanaBelum ada peringkat

- ILMUPOLDokumen97 halamanILMUPOLSuci RamadantiBelum ada peringkat

- BAB I Rudhi RevisiDokumen20 halamanBAB I Rudhi RevisiVinaBelum ada peringkat

- DASIDokumen37 halamanDASIChelsa Dwi ArifchanBelum ada peringkat

- SOSPOLDokumen11 halamanSOSPOLangelia hereBelum ada peringkat

- Inisiasi 1.2Dokumen12 halamanInisiasi 1.2Yanafi R EBelum ada peringkat

- Aggsimnt AnDokumen13 halamanAggsimnt Anbadhackers89Belum ada peringkat

- Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia Dan Prospek Ke DepannyaDokumen28 halamanPelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia Dan Prospek Ke DepannyaAntonius Galih Prasetyo88% (24)

- Makalah Politik BangsaDokumen17 halamanMakalah Politik Bangsayusrijal100% (3)

- Inisiasi 1Dokumen6 halamanInisiasi 1Aminah ElviBelum ada peringkat

- Review Jurnal Hakekat Ilmu PemerintahanDokumen6 halamanReview Jurnal Hakekat Ilmu Pemerintahanwahyuni100% (3)

- Sifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan LainnyaDokumen19 halamanSifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan LainnyaDita Aprilia50% (4)

- ILMU POLITIKDokumen30 halamanILMU POLITIKWaffyBelum ada peringkat

- ILMU POLITIKDokumen30 halamanILMU POLITIKWaffy0% (1)

- Makalah Netralitas BirokrasiDokumen19 halamanMakalah Netralitas BirokrasiAngga100% (1)

- Dasar-Dasar Ilmu PemDokumen88 halamanDasar-Dasar Ilmu PemBudiansyah Ibnus-Syahli50% (2)

- Pertemuan 3Dokumen7 halamanPertemuan 3Frayudha ADRBelum ada peringkat

- Critical ResumeDokumen12 halamanCritical Resumeiftikhar firdausBelum ada peringkat

- Sejarah Perkembangan Administrasi Publik: Modul 1: DR - Tuswoyo, M.SiDokumen16 halamanSejarah Perkembangan Administrasi Publik: Modul 1: DR - Tuswoyo, M.SiNatalia SaswitaBelum ada peringkat

- Resume Buku DasarDokumen16 halamanResume Buku DasarnabillahBelum ada peringkat

- Kelompok 4 (Paradigma Administrasi Negara)Dokumen10 halamanKelompok 4 (Paradigma Administrasi Negara)Ramadani RachmanBelum ada peringkat

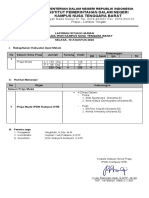

- Kegiatan Harian Praja IPDN NTB 10 Agustus 2022Dokumen5 halamanKegiatan Harian Praja IPDN NTB 10 Agustus 2022mustami fataBelum ada peringkat

- Tugas 1Dokumen1 halamanTugas 1mustami fataBelum ada peringkat

- Daftar Jaga Wisma Wisma Nusantara 2 Lantai 1 Dan 2Dokumen2 halamanDaftar Jaga Wisma Wisma Nusantara 2 Lantai 1 Dan 2mustami fataBelum ada peringkat

- Pertemuan PertamaDokumen2 halamanPertemuan Pertamamustami fataBelum ada peringkat

- STRATEGI BNN DALAM PERANG MELAWAN NARKOBADokumen48 halamanSTRATEGI BNN DALAM PERANG MELAWAN NARKOBAmustami fataBelum ada peringkat

- Pembagian Wisma Praja IPDNDokumen62 halamanPembagian Wisma Praja IPDNmustami fataBelum ada peringkat

- Alasan Dibalik Perubahan Dan Pencabutan Peraturan Lingkup Provinsi Atau Kabupaten/KotaDokumen1 halamanAlasan Dibalik Perubahan Dan Pencabutan Peraturan Lingkup Provinsi Atau Kabupaten/Kotamustami fataBelum ada peringkat