Rangkuman Geokimia PDF

Rangkuman Geokimia PDF

Diunggah oleh

Miftakhul UlumuddinJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Rangkuman Geokimia PDF

Rangkuman Geokimia PDF

Diunggah oleh

Miftakhul UlumuddinHak Cipta:

Format Tersedia

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

KARAKTERISASI POTENSI BATUAN INDUK HIDROKARBON BERDASARKAN

ANALISIS GEOKIMIA MATERIAL ORGANIK SUMUR JMB, SUB-CEKUNGAN

JAMBI, CEKUNGAN SUMATRA SELATAN

Jamaluddin1*, Maria2, Hamriani Ryka1

1

Departemen Teknik Geologi, STT-Migas Balikpapan

2

Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas Hasanuddin

*

Email: jamaljamaluddin1994@gmail.com

Abstrak

Karakterisasi batuan induk di sumur JMB, sub-Cekungan Jambi sangat penting dilakukan dalam

eksplorasi hidrokarbon karena akan memberikan informasi berupa potensi batuan induk untuk

menghasilkan hidrokarbon, jenis hidrokarbon yang dihasilkan dan kondisi cekungan hidrokarbon.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi batuan induk adalah

analisis geokimia material organik berupa kandungan karbon organik (TOC), pirolisis rock-eval

dan reflektansi vitrinit (Ro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, kuantitas

material organik, tipe material organik dan tingkat kematangan material batuan induk

berdasarkan hasil uji TOC dan pirolisis rock-eval. Berdasarkan hasil dari analisa kekayaan

material organik sebanyak 40 sampel menunjukkan nilai TOC berkisar antara 0.96-7.27% wt.

yang diinterpretasikan sebagai batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik

sampai sangat baik. Plot antara Tmaks dan indeks hydrogen (HI) menunjukkan sumur JMB

memiliki kerogen tipe III yang cenderung menghasilkan gas serta berada dalam tahap belum

matang hingga matang dengan Ro 0.16-1.22. Berdasarkan analisis geokimia material organik

pada sumur JMB, batuan induk pada Formasi Lahat, Formasi Talang Akar dan Formasi Gumai

merupakan batuan induk yang berpotensi menghasilkan hidrokarbon pada daerah tersebut.

Kata kunci: Batuan Induk, Geokimia, Hidrokarbon, Karakterisasi, Sub-Cekungan Jambi.

1. PENDAHULUAN

Sub-Cekungan Jambi merupakan salah satu Sub-Cekungan Sumatra Selatan yang merupakan

cekungan busur belakang (back arc basin) berumur Tersier yang terbentuk akibat adanya tumbukan

antara Sundaland dan Lempeng Hindia. Secara geografis Sub-Cekungan Jambi dibatasi oleh

Pegunungan Tigapuluh di sebelah Utara, Pegunungan Duabelas dan Tinggian Tamiang di bagian

selatan, Paparan sunda di sebelah timur, dan Bukit barisan di sebelah barat. Sub-cekungan ini

terbentuk hampir segiempat memanjang (sub-rectangular) yang berarah baratlaut-tenggara (Bishop,

2001).

Menurut Mirzani (2011), Sub-Cekungan Jambi memiliki potensi besar dalam menghasilkan

hidrokarbon dengan rasio kesuksesan 51% namun belum dieksplorasi secara intensif. Sub-Cekungan

Jambi telah terbukti sebagai cekungan produktif dengan beberapa formasi yang sangat berpotensi

sebagai penghasil hidrokarbon mulai dari Formasi Air Benakat, Gumai hingga Talang Akar.

Kemunculan hidrokarbon di Sub-Cekungan Jambi tidak terlepas dari pengaruh batuan induk yang

berpotensi atau mampu menggenerasikan hidrokarbon.

Batuan induk adalah salah satu parameter yang terpenting dalam petroleum system yang

berfungsi sebagai penghasil hidrokarbon atau batuan sumber. Beberapa peneliti bahkan menempatkan

batuan induk sebagai prioritas nomor satu yang harus ada dalam petroleum system (Magoon dan Dow,

1994). Batuan induk umumnya berukuran butir halus dan disusun oleh material klastik, karbonat, dan

karbon organik. Kandungan material karbon organik inilah yang secara langsung mempengaruhi

kualitas suatu batuan induk. Semakin tinggi kandungan organiknya, maka akan semakin bagus

kualitas batuan induknya. Menurut Waples (1985), batuan induk dengan kandungan organik lebih dari

0.5% mampu menggenerasikan hidrokarbon dengan kapasitas terbatas – baik. Batuan induk memiliki

peran utama dalam pembentukan hidrokarbon, sehingga keberadaan batuan yang menjadi sumber

penghasil hidrokarbon ini perlu diteliti kandungan organiknya, tingkat kematangan dan

penyebarannya dalam suatu cekungan.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 18

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter kuantitas

material organik, tipe material dan tingkat kematangan material batuan induk berdasarkan hasil uji

total organik carbon (TOC), pirolisis rock-eval dan pantulan vitrinit sehingga penelitian ini

diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta menentukan area

yang sangat berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon.

2. METODE PENELITIAN

Analisis geokimia dilakukan pada 40 sampel cutting di interval kedalaman antara 190-1940 m.

Analisis laboratorium geokimia berupa kandungan karbon organik (TOC), pirolisis rock-eval dan

reflektansi vitrinit (Ro).

2.1 Analisis kandungan karbon organik (TOC)

Sampel yang akan diuji sebelumnya dicuci, dikeringkan, digerus halus, ditimbang seberat

kurang lebih 500 mg dan kandungan karbonatnya dhilangkan dengan menggunakan asam klorida. Hal

tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya interferensi CO 2 dengan karbonat pada temperatur

tinggi. Adapun alat yang digunakan dalam tahap analisis kandungan karbon organik (TOC) yaitu

LECO Carbon Determinator (WR-112).

2.2 Analisis pirolisis

Sampel yang digunakan dalam analisis tersebut dalam bentuk serbuk seberat kurang lebih 100

mg dengan menggunakan alat Rock Eval-5. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kuantitas

minyak bumi atau hidrokarbon bebas (S1), kuantitas kerogen (S2) yang keduanya dinyatakan dalam

kg/ton dan temperatur maksimum (Tmaks. oC) yaitu temperatur puncak pada saat S2 pecah. Dari data

ini dapat diketahui potensi hidrokarbon (PY) yaitu penjumlahan dari S1+S2 dan indeks hidrogen (HI)

dengan perhitungan S2/TOC x 100%. Untuk mengetahui tipe kerogen dan jenis fluida maka

digunakan diagram van Krevelen dengan cara plot silang antara data indeks hidrogen (HI) dan Tmaks.

2.3 Analisis pantulan vitrinit

Sampel yang telah dihancurkan (tidak terlalu keras) diberi larutan asam klorida (HCl) untuk

menghilangkan kandungan karbonatnya, kemudian dicuci dan dinetralisasi, maka diberi larutan asam

fluorida (HF) untuk menghilangkan kandungan silikanya. Dengan menggunakan larutan ZnBr2, maka

akan terpisahkan antara kerogen dengan yang bukan kerogen. Selanjutnya kerogen diambil dan

dibilas, kemudian dicetak dalam resin dan dipoles.

Pengukuran besarnya pantulan vitrinit dilakukan dengan menggunakan mikroskop ferleksi

Leitz-MPV2 yang dikombinasikan dengan digital counter untuk mengukur nilai pantulan vitrinit yang

ada. Data analisis ini ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nilai yang diarsir dipakai utnuk

menentukan kematangan dan yang tidak diarsir sebagai vitrinit yang telah teroksidasi dan mengalami

daur ulang atau mungkin material yang tidak jelas identitasnya seperti bitumen padat, pseudo-vitrint

atau semi fusinit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu batuan dapat dikategorikan sebagai batuan induk jika memiliki kuantitas material

organik, kualitas untuk menghasilkan hidrokarbon, dan kematangan termal. Kuantitas dan kualitas

material suatu batuan induk sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan sedangkan tingkat

kematangan termal sangat berkaitan erat dengan keadaan geologi regional. Kuantitas material organik

umumnya dilakukan dengan cara pengukuran terhadap karbon organik total (total organic carbon,

TOC) yang terkandung dalam batuan. Kualitas ditentukan dengan mengetahui tipe kerogen yang

terkandung dalam material organik sedangkan ematangan termal umumnya dilakukan analisis

reflektansi vitrinit dan analisis pirolisis.

Material organik pada kebanyakan sedimen merupakan campuran berbagai komponen yang

berasal dari banyak sumber dengan beragam perbedaan derajat preservasi (Meyers, 2003). Eadie et al.

(1984) menyebutkan pula bahwa selama proses terendapkannya sedimen, hampir 90% material awal

dari berbagai organisme yang diendapkan mengalami remineralisasi. Lingkungan pengendapan

sebagai salah satu faktor yang mengontrol jumlah organik yang terkandung dalam suatu batuan.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 19

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

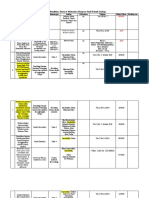

3.1 Analisis Kuantitas Material Organik

Batuan induk pada umumnya berasosiasi dengan wilayah produktivitas organik tinggi

dikombinasikan dengan pengendapan dalam lingkungan anoksik, upwelling, dan sedimentasi yang

cepat. Proses ini yang dapat menyebabkan pengendapan material organik pada suatu lingkungan

pengendapan. Berdasarkan klasifikasi kekayaan batuan oleh Peters dan Cassa (1986), sampel pada

sumur JMB memiliki nilai TOC 0.96-7.27% wt. yang menunjukkan bahwa sampel tersebut sebagai

batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik sampai sangat baik (Gambar 1).

Menurut Jamaluddin, dkk (2019), tingkat kekayaan organik di Cekungan Sumatra Selatan berkisar

antara 0.72 - 6.12 % wt. yang mengindikasikan daerah tersebut sedikit berpotensi hingga sangat baik.

Parulian, dkk (2006) melakukan studi geokimia untuk mempelajari potensi batulempung Formasi

Gumai (GUF) sebagai batuan induk di Sub-Cekungan Jambi (studi kasus di blok Jabung).

Berdasarkan data geokimia yang dimiliki, diketahui bahwa kisaran nilai Total Organic Content (TOC)

adalah 0.79-8% wt.

Gambar 1. Sebaran nilai TOC terhadap kedalaman pada sumur JMB.

Gambar 2. Plot silang potential yield (PY) terhadap TOC dalam mengenerasikan hidrokarbon.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 20

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Potential yield (PY) merupakan total dari parameter S1 dan S2 dalam mg HC/g, yang bertujuan

untuk mengetahui produksi hidrokarbon dalam batuan. Untuk potential yield dari sampel yang telah

diuji, maka dapat dilihat bahwa sampel pada sumur JMB termasuk dalam kriteria buruk hingga baik

(poor-good) dalam menggenerasikan hidrokarbon (Gambar 2). Hal tersebut kemungkinan disebabkan

karena umur sampel batuan masih muda sehingga belum terdekomposisi secara sempurna menjadi

sumber hidrokarbon.

Gambar 3. Plot silang S1 terhadap TOC yang mengindikasikan sampel termasuk kategori

indigenous hydrocarbons (autochthonous).

Parameter S1 merupakan hidrokarbon bebas yaitu senyawa hidrokarbon dan oksigen yang

dikandung dalam batuan) yang dinyatakan dalam mg HC/g. Pada plot silang antara TOC dan S1 maka

dapat dilihat bahwa sampel yang berada di sumur JMB dominan termasuk kategori indigenous

hydrocarbons (autochthonous) yang mengindikasikan bahwa sampel tersebut merupakan dry gas

generation window (Gambar 3).

3.2 Analisis Tipe Material Organik

Banyak batuan yang memiliki nilai TOC tinggi akan tetapi tidak dapat menghasilkan

hidrokarbon karena kandungan kerogennya berupa material kekayuan atau telah teroksidasi. TOC

tinggi bukan parameter utama untuk menentukan kualitas batuan induk sehingga kualitas kerogen

menjadi penting juga untuk ditentukan. Lingkungan pengendapan merupakan faktor dominan dalam

menentukan tipe material organik yang terdapat dalam batuan. Temperatur dan tekanan mengubah

material organik menjadi suatu substansi yang disebut humin yang kemudian mengalami transformasi

menjadi kerogen. Waktu dan temperatur sangat berperan penting dalam mengubah kerogen menjadi

hidrokarbon.

Berdasarkan dari plot silang antara nilai HI dan Tmaks., sampel yang berada di sumur JMB

termasuk kerogen tipe III yang dapat menghasilkan gas (Gambar 4). Berdasarkan dari klasifikasi yang

dilakukan oleh Waples (1985), material organik untuk kerogen tipe III berasal dari material tanaman

keras seperti kayu dan lingkungan pengendapan di darat. Adiwidjaya dan De Coster (1973),

membahas tentang batuan pra-Tersier yang menjadi batuan dasar di Cekungan Sumatra Selatan dan

pengendapan batuan Tersier di atasnya. Dalam kesimpulannya penelitian ini menyebutkan diantaranya

adalah Formasi Lemat diendapkan di daratan yang menjadi tipe cekungan pada Eosen sampai Awal

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 21

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Oligosen. Formasi Talangakar diendapkan pada Akhir Oligosen sampai Awal Miosen di lingkungan

fluviatil sampai laut dangkal. Menurut Jamaluddin, dkk (2018), Formasi Talang Akar memiliki nilai

HI 112-190 dan mengandung kerogen vitrinitik (tipe III) sehingga berpotensi sebagai penghasil gas

atau kondesat.

Gambar 4. Plot silang antara nilai HI dan Tmaks. untuk menentukan tipe kerogen.

Analisis juga dilakukan dengan membuat plot silang antara indeks hidrogen dan indeks oksigen

pada diagram van Krevelen untuk melihat tipe kerogen dari tiap-tiap formasi yang ada. Nilai indeks

hidrogen (HI) dan indeks oksigen (OI) merupakan suatu pengukuran berdasarkan analisis pirolisis

rock-eval yang dikombinasikan dengan nilai TOC. Nilai OI tinggi serta nilai HI rendah membuat

suatu plot pada diagram van Krevelen mengindikasikan sumur tersebut dominan kerogen tipe III

(Gambar 5). Kerogen tipe III ini merupakan suatu jenis kerogen yang akan cenderung menghasilkan

gas dibandingkan dengan minyak bumi. Berdasarkan hasil penelitian dari Jamaluddin, dkk (2018), tipe

material organik pada Formasi Talang Akar berupa tipe kerogen II/IIIb-III yang berpotensi

menghasilkan gas/minyak dan gas. Batuan sedimen Formasi Lahat pada kedalaman 3050 m – 3055 m

berpotensi bagus sebagai pembentuk hidrokarbon, sedangkan awal pembentukan minyak bumi terjadi

pada kedalaman 2575 m.

Satyana dan Purwaningsih (2013) melakukan penelitian kandungan geokimia menyatakan

bahwa Batuan induk tersusun oleh batulempung berbatubara dan batubara (tipe II dan III). Batuan

induk ini berselingan dengan reservoir dan batuan penyekat yang berkualitas baik. Pada fase awal

postrift, secara prinsip batuan induk pada zona ini merupakan endapan laut. Dalam hal ini

diperkirakan material tumbuhan darat mengalami transportasi ke lingkungan laut, kemudian

mengalami pemendaman dan preservasi sebagai material organik terestrial tipe II/III. Endapan ini

kadang mengalami transportasi ke lingkungan yang lebih dalam menjadi endapan batulempung

intradeltaic – neritic. Pada akhir dari postrift pada cekungan ini dicirikan hampir sama dengan tipe

endapan akhir synrift berupa endapan progradasi.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 22

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Gambar 5. Diagram van Krevelen untuk menentukan tipe kerogen dari sampel batuan Sumur JMB

(van Krevelen, 1997 dalam Hunt, 1996).

3.3 Analisis Kematangan Material Organik

Tingkat kematangan material organik suatu batuan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti keadan geologi regional, sejarah pemendaman dan temperatur bawah permukaan daerah

tersebut. Patra Nusa Data (2011) mengkaji ulang potensi hidrokarbon di sub-Cekungan Jambi dengan

mengevaluasi konfigurasi bawah permukaan serta evolusi dan dinamika tektonik dalam rangka

mendefinisikan sistem minyak dan gas bumi area ini dengan penekanan pada potensi batuan induk,

reservoar yang optimum dan integritas perangkap yang bersifat struktural. Kematangan diperlukan

untuk mengetahui apabila suatu batuan induk telah memasuki jendela minyak. Batas jendela minyak

ini sangat tergantung pada tipe material organiknya. Pada umumnya jendela minyak dicapai pada nilai

Ro sekitar 0,6%

Dari gambar 6, terlihat bahwa sampel berdasarkan pengkategorian oleh Peters dan Cassa (1994)

,sumur JMB telah memasuki zona kematangan pada kedalamaan ≤ 1000 m dengan rata-rata nilai Ro

0.63-1.22%. Jika dilihat dari grafik, nilai Ro bertambah besar sebanding dengan bertambah besarnya

kedalaman pada tiap sampel yang diambil. Dapat disimpulkan bahwa kedalaman sangat

mempengaruhi tingkat kematangan karena berkaitan dengan pemendaman material organik yang ada

dibawah permukaan. Berdasarkan penelitian Jamaluddin, dkk (2018), tingkat kematangan pada

Formasi Talang Akar di kedalaman ≤ 1200 m adalah belum matang, 1200- 2200 m awal matang dan

di bawah 2200 m telah matang secara termal. Clure dan Fiptiani (2001) dalam penelitiannya,

Pematangan minyak pada Formasi Talang Akar dimulai pada akhir Miosen Tengah. Model geokimia

pada area ini menunjukkan kematangan minyak pada 10.6 juta tahun yang lalu, sedangkan gas pada 4

juta tahun yang lalu. Heatflow yang tinggi akibat intrusi pada Pliosene-Pleistosene yang

mengakibatkan pematangan secara cepat batuan induk yang berlokasi di atas batuan dasar.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 23

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Gambar 6. Plot antara nilai Ro terhadap kedalaman pada sumur JMB.

Gambar 7. Tingkat kematangan sampel pada sumur JMB berdasarkan nilai Tmaks.

Temperatur maksimum untuk melepas hidrokarbon dari proses cracking kerogen yang terjadi

selama pirolisis (puncak S2). Tmaks merupakan indikasi tahapan pematangan material organik.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 24

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Pengaruh suhu yang tinggi dalam waktu yang singkat atau sebaliknya akan mengakibatkan kerogen

berubah menjadi hidrokarbon. Berdasarkan gambar 7, tingkat kematangan batuan induk pada

kedalaman 200-1000 m masih dikategorikan belum matang dengan nilai Tmaks 415-434oC sedangkan

pada interval kedalaman ≥ 1000 m dengan suhu 436 – 466oC sehingga dapat dikategorikan daerah

tersebut sudah matang. Secara umum hasil dari analisis kematangan dengan parameter Tmaks pada

tiap-tiap sampel menunjukkan memiliki kualitas kematangan yang lebih baik. Grafik antara Tmaks

berbanding lurus dengan bertambahnya kedalaman. semakin dalam batuan induk akan semakin panas

dan akhirnya menghasilkan minyak. Proses pemasakan ini tergantung suhunya dan karena suhu ini

tergantung dari besarnya gradien geothermalnya maka setiap daerah tidak sama tingkat

kematangannya. Daerah yang dingin adalah daerah yang gradien geothermalnya rendah, sedangkan

daerah yang panas memiliki gradien geothermal tinggi. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan

itu semakin dalam maka akan dipengaruhi juga dengan penambahan batuan penimbun, maka suhu

yang tinggi akan mengubah karbon yang menjadi gas. Bishop (2001), dalam publikasinya menyatakan

bahwa gradien temperatur di Cekungan Sumatra Selatan berkisar 49° C/Km. Gradien ini lebih kecil

jika dibandingkan dengan Cekungan Sumatra Tengah, sehingga minyak akan cenderung berada pada

tempat yang dalam. Formasi Batu Raja dan formasi Gumai berada dalam keadaan matang hingga awal

matang pada generasi gas termal dibeberapa bagian yang dalam dari cekungan, oleh karena itu

dimungkinkan untuk menghasilkan gas pada petroleum system.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang karakterisasi potensi batuan induk

hidrokarbon berdasarkan analisis geokimia material organik sumur JMB, Sub-Cekungan Jambi,

Cekungan Sumatra Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sampel pada sumur JMB memiliki nilai TOC 0.96-7.27% wt. yang menunjukkan bahwa

sampel tersebut sebagai batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik

sampai sangat baik sebagai batuan induk.

b. Karakterisasi tipe material organik pada daerah penelitian dominan kerogen tipe III yang

berpotensi menghasilkan gas atau kondesat. Material organik pada tipe tersebut berasal dari

material tanaman keras seperti kayu dan mengalami proses pengendapan di darat.

c. Tingkat kematangan batuan induk pada kedalaman 200-1000 m masih dikategorikan belum

matang dengan nilai Tmaks 415-434oC dan %Ro 0.1 – 0.5 sedangkan pada interval kedalaman

≥ 1000 m dengan suhu 436 – 466 oC memiliki %Ro 0.6 – 1.22 sehingga dapat dikategorikan

daerah tersebut sudah matang.

d. Berdasarkan analisis geokimia material organik pada sumur JMB, batuan induk pada Formasi

Lahat, Formasi Talang Akar dan Formasi Gumai merupakan batuan induk yang berpotensi

menghasilkan hidrokarbon pada daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwidjaya, P., dan de Coster, G. L., 1973, Pre-Tertiary paleotopography and related sedimentation in

South Sumatera, Indonesian Petroleum Association Second Annual Convention, hal 89 – 103.

Bishop, M. G., 2001, South Sumatra Basin Province, Indonesia: The Lahat/Talang Akar-Cenozoic

Petroleum System, U.S. Department of The Interior,U.S Geological Survey.

Clure, J., dan Fiptiani, N., 2001, Hydrocarbon Exploration in Merang Triangle, South Sumatra basin,

Proceeding 28th Annual Convention & Exhibition, Indonesian Petroleum Association,

hal 803-824.

Eadie, B. J., 1984, Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Great Lakes. Advances in

Environmental Science and Technology, Vol.14, hal 195-211.

Hunt. J.M., 1996, Petroleum Geochemistry and Geology, Ed. 2, New York, W.H. Freeman and

Company.

Jamaluddin, Massinai., M. F. I., Syamsuddin, E., 2018, Karakterisasi serph pada Formasi Talang Akar

sebagai potensi shale hydrocarbon, Jurnal Geocelebes,Vol. 2, hal 31 – 35.

Jamaluddin, Fuqi Cheng, 2018, Organic Richness and Organic Matter Quality Studies of Shale Gas

Reservoir in South Sumatra Basin, Indonesia. Journal of Geoscience and Environment

Protection, Vol. 6,pp. 85-100.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 25

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V

Samarinda, 10 Oktober 2019

Jamaluddin, Nugraha. S.T., Maria, Umar, E.P.,2018, Prediksi total organic carbon (TOC)

menggunakan regresi multilinear dengan pendekatan data well log. Jurnal Geocelebes, Vol. 2,

hal 1 – 5.

Jamaluddin, Maria, 2019, Identifikasi zona shale prospektif berdasarkan data well log di cekungan

Sumatra Selatan. Jurnal Geocelebes, Vol. 3, hal 19 – 27.

Magoon, L.B., dan Dow,W.G.,1994, The Petroleum System From Source to Trap, American

Association of Petroleum Geologist Methods in Exploration series No.7. Tulsa, Oklahoma.

Meyers, P. A., 2003., Applications of organic geochemistry to paleolimnological reconstructions: a

summary of examples from the Laurentian Great Lakes, Organic geochemistry, Vol. 34 (2), pp

261- 289.

Mizani, Y.A., 2011, Characterization of Hydrocarbon and Source Rock in Berembang-Karangmakmur

Deep Jambi Sub Basin, AAPG International Conference and Exhibition, Milan, Italy, pp. 156-

174.

Patra Nusa Data, 2011, Hydrocarbon Potential of West Jambi-2 Exploration Operating Area Jambi.

Laporan Evaluasi Internal, Jakarta.

Parulian, Lambok., Suta, Nyoman., Satyana, A. H.,2006, Gumai Shales of Jabung Area: Potential

Source Rocks in Jambi Sub Basin and Their Contribution to the New Petroleum System.

Proceeding of the 35th IAGI. Annual Convention & Exhibition, Pekanbaru.

Peters, K. E., 1986, Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis.

AAPG Bulletin Vol. 70, pp. 318-329.

Peters, K.E. and Cassa, M.R., 1994, Applied Source Rock Geochemistry, The petroleum system-from

source to trap: AAPG, Memoir 60.

Satyana, A.H., dan Purwaningsih, M.E.M., 2013, Variability of Paleogene Source Facies of Circum of

Sundaland basins, Western Indonesia : Tectonic Sedimentary and Geochemical Constraints –

Implications of Oil Characteristic, Proceeding 37th Annual Convention & Exhibition, Indonesian

Petroleum Association, hal 427-467

Waples, D. W., 1985, Geochemistry in Petroleum Exploration, International Human Resources

Development Corporation, Boston, pp. 232.

Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 26

p-ISSN : 2598-7410

e-ISSN : 2598-7429

Anda mungkin juga menyukai

- Jurnal Petrologi Putri Tias Anita SariDokumen5 halamanJurnal Petrologi Putri Tias Anita SariImam AwangBelum ada peringkat

- Evaluasi Batuan Induk - Sumur Prabumulih - Sumsel - Univ ChinaDokumen9 halamanEvaluasi Batuan Induk - Sumur Prabumulih - Sumsel - Univ ChinaFajar ModjoBelum ada peringkat

- 736 2265 1 PB 1Dokumen7 halaman736 2265 1 PB 1yoga prasetyaBelum ada peringkat

- Perbedaan Karakteristik Batubara Pada Daerah Sawahlunto, Sumatera Barat, Dan Meulaboh, AcehDokumen6 halamanPerbedaan Karakteristik Batubara Pada Daerah Sawahlunto, Sumatera Barat, Dan Meulaboh, Acehdot cosmosBelum ada peringkat

- Tugas1 GeologiMigasDokumen4 halamanTugas1 GeologiMigasfaradiko SABelum ada peringkat

- Kunjungan Laboratorium Geokimia Dasar Lemigas JakartaDokumen10 halamanKunjungan Laboratorium Geokimia Dasar Lemigas JakartaRonata Asri WanabellaBelum ada peringkat

- 407 1056 2 PB PDFDokumen16 halaman407 1056 2 PB PDFSalman ArkanBelum ada peringkat

- Geo94 Evaluasi Batuan Induk Sample Batuan Sedimen Formasi Talang Akar Di Daerah Lengkiti, Ogan Komering Ulu, Sumatera SelatanDokumen12 halamanGeo94 Evaluasi Batuan Induk Sample Batuan Sedimen Formasi Talang Akar Di Daerah Lengkiti, Ogan Komering Ulu, Sumatera SelatanAditya Ace PumpistBelum ada peringkat

- Mutiara GMBDokumen11 halamanMutiara GMBcukup memoriBelum ada peringkat

- Batuan Induk (Source Rock) HidrokarbonDokumen10 halamanBatuan Induk (Source Rock) Hidrokarbonanang_suheBelum ada peringkat

- 74 324 1 PBDokumen11 halaman74 324 1 PBresty2pmBelum ada peringkat

- 2-TT. Hermawan Jaya Sinaga (7-13) OkDokumen7 halaman2-TT. Hermawan Jaya Sinaga (7-13) Ok111Eka Bagus WarnumBelum ada peringkat

- Hamdani Prosiding11Dokumen7 halamanHamdani Prosiding11Menanjak SejenakBelum ada peringkat

- Tugas Pelaporan Geologi: Proposal Tugas AkhirDokumen10 halamanTugas Pelaporan Geologi: Proposal Tugas AkhirIrdantyoBelum ada peringkat

- Laporan 1 GMB - Nurul AzizahDokumen7 halamanLaporan 1 GMB - Nurul Azizahnurul azizahBelum ada peringkat

- Proposal To ChevronDokumen25 halamanProposal To ChevronRain CollapseBelum ada peringkat

- 988 3452 1 PBDokumen7 halaman988 3452 1 PBJohan Albert SembiringBelum ada peringkat

- Rangkuman Geologi Migas Dan Pabum FixxDokumen35 halamanRangkuman Geologi Migas Dan Pabum FixxUmbu Kerung PamaraBelum ada peringkat

- Analisis Kualitas Dan Perhitungan Sumberdaya Batubara Pada Lapangan X, Banko Pt. Bukit Asam (Persero) TBK., Tanjung Enim, Sumatera SelatanDokumen18 halamanAnalisis Kualitas Dan Perhitungan Sumberdaya Batubara Pada Lapangan X, Banko Pt. Bukit Asam (Persero) TBK., Tanjung Enim, Sumatera Selatanfaiq nirmalaBelum ada peringkat

- Tugas Rangkuman Kuliah Muhammad Adji Hanif - 21100117130058Dokumen13 halamanTugas Rangkuman Kuliah Muhammad Adji Hanif - 21100117130058Adji HanifBelum ada peringkat

- PAPER KIMIA BAHAN GALIAN SyifaDokumen13 halamanPAPER KIMIA BAHAN GALIAN SyifaSyifa MdnyhBelum ada peringkat

- Batuan Induk SerayuDokumen6 halamanBatuan Induk SerayuIkbar Aulia ZamanyBelum ada peringkat

- Tugas Metodologi PenelitianDokumen11 halamanTugas Metodologi PenelitianDillah PisceesBelum ada peringkat

- PROPOSAL PENELITIAN Indah PDFDokumen33 halamanPROPOSAL PENELITIAN Indah PDFKomang Wahyu Krisna BrataBelum ada peringkat

- Bab IDokumen32 halamanBab IHenricusKirunBelum ada peringkat

- Analisis Kandungan Logam Pada Limbah Tailing Red MudDokumen8 halamanAnalisis Kandungan Logam Pada Limbah Tailing Red MudNoel CookBelum ada peringkat

- LAPORAN 1 GMB - Nurul Azizah - F1D220010Dokumen7 halamanLAPORAN 1 GMB - Nurul Azizah - F1D220010NurulBelum ada peringkat

- LP 1 GMB Bener Analisa Batuan IndukDokumen9 halamanLP 1 GMB Bener Analisa Batuan Indukcukup memoriBelum ada peringkat

- Proses Terbentuknya Batu Bara Dan ManfaatnyaDokumen7 halamanProses Terbentuknya Batu Bara Dan Manfaatnyavido julian nurkholisBelum ada peringkat

- Mata Kuliah Geologi MigasDokumen7 halamanMata Kuliah Geologi MigasDuto TriadjieBelum ada peringkat

- Lingkungan Pengendapan Batubara Formasi Keruh Daerah Kuantan-Singingi Provinsi Riau Berdasarkan Analisis Petrografi Organik - Aditya Riyadi PutraDokumen10 halamanLingkungan Pengendapan Batubara Formasi Keruh Daerah Kuantan-Singingi Provinsi Riau Berdasarkan Analisis Petrografi Organik - Aditya Riyadi Putraaditya6riyadiBelum ada peringkat

- Source Rock EvaluationDokumen38 halamanSource Rock EvaluationKzrDannoBernaldoBelum ada peringkat

- Source Rock EvaluationDokumen38 halamanSource Rock EvaluationKzrDannoBernaldoBelum ada peringkat

- TugasDokumen15 halamanTugasI2O37OO32 Sesilia Yuan PetriksiaBelum ada peringkat

- 1 PBDokumen15 halaman1 PBAyu PuspitaBelum ada peringkat

- Review Jurnal Pertemuan 2, Kimia Dasar, Qoori Nadhilah, 22136028Dokumen9 halamanReview Jurnal Pertemuan 2, Kimia Dasar, Qoori Nadhilah, 22136028adiesBelum ada peringkat

- Ok 3 Aplikasi Metode Geofisika Eksplorasi Batubara Kelas GADokumen10 halamanOk 3 Aplikasi Metode Geofisika Eksplorasi Batubara Kelas GAbobby xcutieBelum ada peringkat

- Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 4 No. 3Dokumen9 halamanJurnal Geologi Indonesia, Vol. 4 No. 3fahmihak100% (1)

- Air Asam TambangDokumen14 halamanAir Asam TambangJenrinaldo Yohanes SilaenBelum ada peringkat

- Tugas TKG Paper Analisa Lingkungan Pengendapan Terhadap BatubaraDokumen6 halamanTugas TKG Paper Analisa Lingkungan Pengendapan Terhadap BatubaraNadya Farah KamiliaBelum ada peringkat

- Toksisitas Abu Terbang Dan Abu Dasar Limbah Pltu BatubaraDokumen4 halamanToksisitas Abu Terbang Dan Abu Dasar Limbah Pltu BatubaramsadsetiawanBelum ada peringkat

- PROPOSAL TUGAS AKHIR Muhammad Radian 17137060Dokumen17 halamanPROPOSAL TUGAS AKHIR Muhammad Radian 17137060Muhammad RadianBelum ada peringkat

- Abi Zarkasyi 111.160.191 Kelas ADokumen8 halamanAbi Zarkasyi 111.160.191 Kelas ATaubi arham geoxactanaBelum ada peringkat

- Metode Eksplorasi GeokimiaDokumen16 halamanMetode Eksplorasi Geokimiaalbab onyonBelum ada peringkat

- Makalah BatubaraDokumen46 halamanMakalah BatubaraAnwar HasibuanBelum ada peringkat

- Geology: Sari - Di Cekungan Jawa Timur Indonesia, Batupasir Ngrayong Telah Ditargetkan Sebagai Reservoir Untuk CarbonDokumen11 halamanGeology: Sari - Di Cekungan Jawa Timur Indonesia, Batupasir Ngrayong Telah Ditargetkan Sebagai Reservoir Untuk CarbonWahyu PrayetnoBelum ada peringkat

- Laprak KarbonatDokumen25 halamanLaprak KarbonatDyakso Yudho PrastowoBelum ada peringkat

- S2 2017 372126 Introduction PDFDokumen6 halamanS2 2017 372126 Introduction PDFfriska agustinBelum ada peringkat

- Paper Sedimentasi Batubara...... Alberto A, Tambur, 072.18,03Dokumen12 halamanPaper Sedimentasi Batubara...... Alberto A, Tambur, 072.18,03Kafi AkbarBelum ada peringkat

- 5176 14087 1 SMDokumen11 halaman5176 14087 1 SMFachrel KiandraBelum ada peringkat

- Tinjauan Pustaka 5Dokumen14 halamanTinjauan Pustaka 5Moh IhsanBelum ada peringkat

- F12117040 Analisis Batuan IndukDokumen26 halamanF12117040 Analisis Batuan IndukWindi LestariBelum ada peringkat

- Batuan Induk Cekungan KutaiDokumen12 halamanBatuan Induk Cekungan KutaiAnggawhydBelum ada peringkat

- Pembentukan BatubaraDokumen4 halamanPembentukan Batubaramahmud ahlul fikri hasibuanBelum ada peringkat

- Abdimas 001Dokumen13 halamanAbdimas 001JamaluddinBelum ada peringkat

- Research 004Dokumen13 halamanResearch 004JamaluddinBelum ada peringkat

- Proposal Program Kreativitas MahasiswaDokumen26 halamanProposal Program Kreativitas MahasiswaJamaluddinBelum ada peringkat

- Research 020Dokumen12 halamanResearch 020JamaluddinBelum ada peringkat

- PKM KCDokumen10 halamanPKM KCJamaluddinBelum ada peringkat

- PKM-P Kelompok 4Dokumen15 halamanPKM-P Kelompok 4JamaluddinBelum ada peringkat

- Sharing IKA GeofisikaDokumen19 halamanSharing IKA GeofisikaJamaluddinBelum ada peringkat

- Proposal Program Kreativitas Mahasiswa "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumur Tua Louise Menggunakan Metode Decline Curve"Dokumen24 halamanProposal Program Kreativitas Mahasiswa "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumur Tua Louise Menggunakan Metode Decline Curve"JamaluddinBelum ada peringkat

- Pemanfaatan Kain Flanel Sebagai Penyaring Air Kotor Menjadi BersihDokumen20 halamanPemanfaatan Kain Flanel Sebagai Penyaring Air Kotor Menjadi BersihJamaluddinBelum ada peringkat

- LAPORAN PENGMAS 2020 Geofisika 2020 "Shallow Gas Hazard"Dokumen9 halamanLAPORAN PENGMAS 2020 Geofisika 2020 "Shallow Gas Hazard"JamaluddinBelum ada peringkat

- Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Judul ProgramDokumen25 halamanProposal Program Kreativitas Mahasiswa Judul ProgramJamaluddinBelum ada peringkat

- Laporan Pengmas 2020 Ngobrol Santuy Mengenal Geologi Lebih DekatDokumen9 halamanLaporan Pengmas 2020 Ngobrol Santuy Mengenal Geologi Lebih DekatJamaluddinBelum ada peringkat

- Daftar Penelitian Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Teknik GeologiDokumen6 halamanDaftar Penelitian Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Teknik GeologiJamaluddinBelum ada peringkat

- Laporan Pengmas 2020 Migas Talk Aplikasi Pemodelan Geologi Dalam Kegiatan PenambanganDokumen9 halamanLaporan Pengmas 2020 Migas Talk Aplikasi Pemodelan Geologi Dalam Kegiatan PenambanganJamaluddinBelum ada peringkat

- GeoCelebes 2Dokumen10 halamanGeoCelebes 2JamaluddinBelum ada peringkat

- GeoCelebes 1Dokumen11 halamanGeoCelebes 1JamaluddinBelum ada peringkat

- 8108 23181 1 PBDokumen10 halaman8108 23181 1 PBJamaluddinBelum ada peringkat

- Persiapan YudisiumDokumen11 halamanPersiapan YudisiumJamaluddinBelum ada peringkat

- SemnastekDokumen3 halamanSemnastekJamaluddinBelum ada peringkat