Cerita Lasem Pelengkap Kemerosotan Majapahit

Cerita Lasem Pelengkap Kemerosotan Majapahit

Diunggah oleh

Fakh ruddin0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

1 tayangan7 halamanHak Cipta

© © All Rights Reserved

Format Tersedia

DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

1 tayangan7 halamanCerita Lasem Pelengkap Kemerosotan Majapahit

Cerita Lasem Pelengkap Kemerosotan Majapahit

Diunggah oleh

Fakh ruddinHak Cipta:

© All Rights Reserved

Format Tersedia

Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Anda di halaman 1dari 7

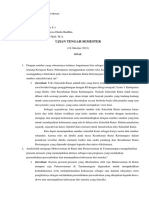

Cerita Lasem pelengkap kemerosotan Majapahit

Ditulis Oleh: Bpak Agus Aris Munandar

Departemen Arkeologi FIB UI

/01/ Pengantar

Kitab Carita (Sejarah) Lasem (CSL) terkait erat dengan kitab Sabda Badra-Santi (SBS), namun

uraian isi kitab CSL berbeda dengan uraian SBS. Keduanya digabungkan dalam satu berkas dan

telah dicetak dalam bentuk buku dalam tahun 1985 untuk keperluan masyarakat yang

meminatinya. Kedua kitab tersebut agaknya memang merupakan satu kesatuan utuh, bagian awal

dimulai dengan penuturan perihal sejarah Lasem sejak mulai masa kejayaan Majapahit, masa

penyebaran Islam, hingga masa pemerintahan VOC-Belanda, semuanya itu diuraikan dalam CSL

yang disusun oleh R.Panji Kamzah pada tahun Jawi 1787 (1858 M). Kemudian pada tahun 1920

CSL ditulis ulang sesuai dengan aslinya oleh R.Panji Karsono. Pada bagian berikutnya diuraikan

ajaran SBS berisikan banyak hal tentang aspek-aspek kehidupan yang patut diteladani dan diikuti

oleh warga masyarakat pada umumnya terutama di daerah Lasem, salah satu kota penting dalam

masanya di wilayah pantai utara Jawa Tengah bagian timur, jadi hampir dekat dengan wilayah

Propinsi Jawa Timur sekarang. Uraian CSL hingga keruntuhan Majapahit dan SBS dipercaya

digubah oleh mPu Santibadra pada tahun 1401 Saka (1479 M), salah seorang keturunan penguasa

Lasem pertama di masa Majapahit. Riwayat hidup mPu Santibadra diuraikan dalam CSL, jadi

memang CSL mendahului SBS. Adapun uraian CSL pada zaman VOC-Belanda adalah tambahan

yang disusun oleh penulis kemudian,yaitu R.Panji Kamzah.

Menurut kepercayaan rakyat Lasem, kitab CSL dan SBS semula hanyalah tutur, jadi merupakan

pengetahuan yang disampaikan secara lisan. Mungkin CSL dan SBS dahulu pernah ada dalam

bentuk lontarnya, namun ketika Belanda datang kedua kitab itu dimusnahkan, dan hanya isinya

saja yang terus diingat oleh mereka yang mengapresiasinya. Barulah pada pertengahan abad ke-

19 narasi lisan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Semula terdapat tradisi yang

menganjurkan agar CSL dan SBS tidak boleh dituliskan, karena sebagian isi CSL dan SBS ada

yang bersemangat menentang kekuasaan VOC-Belanda. Menurut pernyataan dalam CSL dan

SBS ketika kedua kitab itu pertama kali dituliskan kembali dalam tahun 1858 M, menggunakan

bahasa dan aksara Jawa (ha-na-ca-ra-ka). Alih aksara ke dalam aksara latin pertama kali

dilakukan pada tahun Jawa 1857 (1920 M). Upaya untuk mencetaknya dalam bentuk buku

dilakukan oleh U.P.Ramadharma dan S.Reksowardojo sejak tahun 1966, barulah dalam tahun

1985 terbit dalam bentuk buku, terbitan tahun 1985 itulah yang menjadi data utama kajian ini.

Sebenarnya uraian CSL banyak mengandung data sejarah, informasi yang termaktub di dalamnya

sejalan dengan pengetahuan kesejarahan yang diuraikan dalam berbagai sumber tradisi lainnya,

bahkan terdapat pula data baru yang tidak disebutkan dalam berbagai sumber tertulis yang telah

dikenal sebelumnya. Dengan demikian informasi kesejarahan yang terkandung dalam CSL dapat

melengkapi uraian sejarah yang masih gelap atau samar pada babakan terakhir kerajaan

Majapahit. Uraian CSL menjelaskan perihal para penguasa Lasem kuno dalam era Majapahit,

periode Islamisasi di wilayah pantai utara Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur bagian

barat, perjuangan rakyat Lasem melawan VOC-Belanda dan juga nafas keagamaan yang pada

waktu itu berkembang di wilayah Lasem. Jadi terdapat aspek-aspek sejarah perkembangan Islam,

agama Hindu zaman Majapahit, agama orang Cina perantauan yang pada waktu itu datang,

agama orang-orang Campa, serta agama Buddha yang akhirnya tetap bertahan di wilayah Lasem.

Telah dikemukakan bahwa konon kitab CSL dan SBS digubah oleh mPu Santibadra pada tahun

1401 Śaka (1479 M). Sang mPu sebenarnya seorang pangeran keturunan para penguasa Lasem,

namun ia memilih jalan sebagai seorang pendeta Buddha Mahāyana yang akhirnya kembali ke

Lasem ketika Majapahit di ambang keruntuhannya. Apabila benar demikian, mPu Santibadra itu

hidup dalam periode pemerintahan raja Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya di kota Majapahit.

Berdasarkan berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa masa pemerintahan

Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya berlangsung antara tahun 1396—1441 Ś atau 1474—

sekitar 1519 M. Menurut uraian CSL Pangeran Santibadra pernah tinggal di kota Majapahit

dalam masa pemerintahan Bhre Kertabhumi. Pada waktu Majapahit digempur Dyah Ranawijaya

dari Kadiri yang memeluk Hindu-Tantrayana, Pangeran Santibadra kembali ke Lasem, selama

perjalanannya ia menyamar sebagai santri agama Islam (CSL 1985: 53).

Walaupun disusun oleh seorang pendeta Buddha, namun isi SBS sebagian besar berkenaan

dengan berbagai kebajikan yang dapat diterapkan oleh masyarakat umumnya, jadi bukan khusus

untuk para pemeluk ajaran Buddha. Akan tetapi karena menyeru Buddha dalam bagian

pembukaan kitab tersebut, maka kedua kitab itu kemudian disimpan dan dipelajari oleh umat

Buddha Mahayana di wilayah yang sama, terutama oleh mereka yang kerapkali bersembahyang

di vihara-vihara (kelenteng). Berdasarkan kenyataan itulah maka kitab CSL dan SBS dipandang

sebagai kitab keagamaan Buddha Jawa yang dahulu pernah berkembang di wilayah Lasem.

/02/ Kandungan Data Sejarah

Hal yang menarik dari kitab CSL adalah adanya kandungan sejarah, pada bagian awal kitab itu

dinyatakan bahwa pada tahun Śaka 1273 (1351 M) yang menjadi penguasa Lasem adalah Ratu

Dewi Indu, adik sepupu Prabu Hayam Wuruk yang sedang berkuasa di Wilwatikta (Majapahit).

Ia bersuamikan Pangeran Rajasawardana yang menjadi dhang puhawang Wilwatikta, berkuasa

atas jung-jung perang Wilwatikta di pelabuhan Kaeringan dan pelabuhan Regol di Lasem. Tokoh

ini juga merangkap menjadi adipati di wilayah Matahun, demikian tutur CSL (CSL 1985: 10).

Berita tersebut ternyata sejalan dengan uraian kakawin Nāgarakrtāgama yang menyatakan bahwa

pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk (1350—1389 M) Bhre (Bhattara i) Lasem ialah Śrī

Rājasaduhitendudewī (Nag.5:1). Nāgarakṛtāgama selanjutnya menyatakan bahwa Śrī

Rājasaduhitendudewī (Dewi Indu) bersuamikan Bhre Matahun yang bernama Rājasawarddhana

(Nag.6:1) atau julukan lainnya dalam kitab Pararaton ialah Raden Larang (Harjowardojo 1965:

51). Dalam prasasti Waringin Pitu (tahun 1369 S/1447 M), negara daerah Lasem tidak disebut-

sebut lagi, mungkin wilayah Lasem sudah digabungkan dalam sistem pemerintahan negara

daerah Matahun, mengingat suami Śrī Rājasaduhitendudewī, yaitu Rajasawardana penguasa

wilayah Matahun (Djafar 1978: 120).

Sumber-sumber tertulis baik Nāgarakṛtāgama, Pararaton, maupun prasasti-prasasti sezaman tidak

menjelaskan keturunan dari Śrī Rājasaduhitendudewī dan Rajasawardana, oleh karena itu mereka

berdua dianggap tidak berputra. Akan halnya CSL menyebutkan bahwa mereka mempunyai anak

keturunan yaitu Pangeran Badrawardhana, yang kemudian berputra Pangeran Wijayabadra, lalu

Wijayabadra menurunkan Pangeran Badranala. Tokoh itu kemudian kawin dengan Putri asal

Campa bernama Bi Nang Ti, dari perkawinan tersebut lahirlah dua putra, yaitu Pangeran

Wirabajra dan Santibadra, sepeninggal Badranala yang menggantikan sebagai penguasa daerah

Lasem adalah Pengeran Wirabajra (CSL 1985: 12). Sementara Pangeran Santibadra pergi ke

Majapahit, ia menyaksikan jatuhnya kota Majapahit ke tangan tentara Kadiri yang dipimpin oleh

Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya.

Menurut Pararaton peristiwa dikalahkannya Bhre Kertabhumi terjadi pada tahun Saka “sunya-

nora-yuganing-wong” atau 1400 Śaka (1478 M) (Hardjowardojo 1965: 59). Dalam hal ini CSL

menguraikan cukup jelas dan logis kemana perginya Bhre Kertabhumi, penguasa Majapahit yang

berhasil dikalahkan oleh Ranawijaya. Jika Babad Tanah Jawi menyatakan bahwa Brawijaya

Kertabhumi moksa dengan badan kasarnya, maka CSL menyatakan, “Sang Prabhu Bhre

Kertabhumi lolos melu aneng pepanthan kono, kanthi nylamur dadi sramana Buddha sirahe

gundhul plonthos ngagem jubah kuning…” (CSL 1985: 52). Ternyata dapat diketahui bahwa

Bhre Kertabhumi menyamar menjadi pendeta Buddha, berkepala gundul, mengenakan jubah

kuning mengungsi meninggalkan Majapahit. Jadi tokoh tersebut bukannya “moksa” melenyap ke

kahyangan sebagaimana yang dipercaya dalam berbagai berita tradisi selama ini.

Kandungan sejarah lainnya yang diungkapkan dalam CSL adalah beberapa alasan mengenai

banyaknya penduduk Jawa yang beralih agama, semula memeluk agama Hindu atau Buddha

kemudian memeluk agama Rasul (Islam). CSL menyatakan, “sabab pranatan lan sipate agama

sing anyar sing lagi sumebar kuwi:

1.Ora kakehan ragad, ora kakehan ngetokake dhuwit, ora kakehan mbuwang barang kang tanpa

tanja.

2.Ora kakehan sajen-sajen lan upacara-upacara sing pating clekunik

3.Ora kakehan puja mantra sing nglantur dawa

4.Ora kakehan leladi bekti marang dewa-dewa utama makhluk-makhluk maya

5.Ora ana tatacara sing ngrekasakake raga

6.Mbrastha kasta lan nyuwak panglengkara

7.Sayuk rukun, nglungguhi tatakrama (CSL 1985: 50)

Terjemahannya lebih kurang:

“Sebab pranata dan sifat agama yang baru dan sedang menyebar tersebut (agama Islam):

1.tidak banyak macam-macam, tidak banyak mengeluarkan uang, tidak banyak membuang

barang secara sia-sia.

2.tidak banyak sesajian dan upacara yang “njlimet”

3.tidak banyak membaca mantra pemujaan yang berpanjang-panjang

4.tidak banyak macam persembahan kepada dewa-dewa utama makhluk maya

5.tidak ada kegiatan yang menyusahkan dan melelahkan badan

6.menghapuskan kasta dan mengabaikan peringkat kekayaan

7.selalu rukun sesuai aturan…”

Demikianlah penyebaran Islam di Tanah Jawa selain terjadi karena dilakukan secara sadar oleh

para ulama, mubaligh dan Wali Songo; ternyata menurut CSL penduduk pribumi secara tidak

langsung mempunyai pertimbangan sendiri sehingga mereka berbondong-bondong pindah

meninggalkan agama Hindu, Buddha, dan Hindu-Tantrayana ke agama baru, yaitu Islam.

Walaupun demikian corak agama Islam di Jawa mempunyai karakternya tersendiri, proses

Islamisasinya tentunya sukar karena kebudayaan praIslam yang berkembang sebelumnya cukup

mendalam (Saksono 1995: 228—29). Agama Islam di Jawa dikembangkan dengan tetap

memperhatikan nilai dan tradisi yang telah dikenal sebelumnya. Berhubung Islam di Jawa pada

awalnya dikembangkan dengan damai, maka dalam uraian CSL terdapat simpati terhadap

perkembangan agama baru tersebut, walau semangat agama Buddha di dalamnya cukup kentara.

Disebutkan pula mengapa Islam cepat sekali berkembang setelah kejatuhan Bhre Kertabhumi,

bahwa penyebabnya adalah perilaku Adipati Girindrawarddhana dari Kedhiri yang memberontak

menyerbu dan merusak kota Majapahit, banyak penduduk yang dibunuh dan disiksa, oleh karena

itu orang-orang Majapahit mencari persembunyian dan perlindungan di pusat-pusat pendidikan

agama Islam, pondok-pondok pesantren semakin berkembang pesat (CSL 1985: 52). Mereka

takut dengan perilaku Girindrawarddhana dan orang-orang Kadiri yang menganut Tantrayana

dengan ritual agama yang cukup menyeramkan dalam pandangan masyarakat awam.

Pemberontakan Girindrawarddhana terhadap raja Majapahit tersebut agaknya menarik untuk

diperbincangkan, karena dalam sejarah Singhasari-Majapahit perseteruan antara pihak Kadiri

dengan dinasti Rajasa keturunan Ken Angrok tersebut telah berkembang lama. Mengenai hal ini

akan diperbincangkan lebih lanjut dalam uraian berikut dalam risalah ini.

/03/ Bhre Kertabhumi: Kekacauan Internal

Majapahit pada masa pemerintahan Bhre Kertabhumi dalam keadaan yang begitu lemah, tidak

ada lagi kekuasaan yang terpusat dan kuat. Para penguasa daerah agaknya telah berdiri bebas

dengan tidak ada pengawasan dari raja Majapahit. CSL menyatakan:

“Kekuwunge Majapahit malih surem, kuncarane praja prebawa lan wibawane Narendra malih

suda, pamrentahane semrawut ruwed moyag-mayig, punggawa praja ora ana sing tentrem atine,

padha pitnah-pinetnah. Kawula cilik padha prihatin nandang cingkrang mangan kurang,

kawuwuhan kampak maling, begal rajapati ngambra-ambra rina wengi nggegirisi. Para

penggedhe akeh sing wis ora setya maring praja, ora mikir maring susah sengsarane kawula cilik.

Anane mung tansah padha nguja kamurkan kasenengan madad, main, madon, lan mangani, padha

jor-joran nggalang omah brenggi njenggarang sarta lumbunge magrong-magrong. Kanthi ngiwut

negori wit gedhe-gedhe, ora ngelingi rusake alas sumberan padha mbrabas; kang wekasan

ndadekake banjir bandhang gedhe nganti mbobolake tanggul-tanggule bengawan Brantas, tegal

sawah ratan lan karang padesan padha krampak keblebeg banyu, rusak morat-marit ora kelar

ngramut” (CSL 1985: 51).

(”Pelangi Majapahit berubah suram, keterkenalan, kharisma pejabat, dan wibawa raja berangsur

berkurang, pemerintahan semrawut ruwet, gonjang-ganjing, pejabat pemerintahan tidak ada yang

hatinya tentram, saling memfitnah. Rakyat kecil semua prihatin, mengalami kekurangan pangan,

kesusahan karena maling, begal, pembunuhan merajalela malam hari sangat mengkhawatirkan .

Banyak para pejabat yang sudah tidak setia kepada pemerintahan, tidak memikirkan perihal susah

sengsaranya rakyat kecil. Hal yang ada hanyalah senantiasa mengumbar kemurkaan, kesenangan,

madat, main perempuan, dan makan enak, saling bebas membangun rumah besar megah, serta

lumbung yang besar-besar kokoh. Untuk itu menebang pohon-pohon besar, tidak ingat akan

rusaknya hutan sumber air yang gundul, pada akhirnya menjadikan banjir bandang besar sehingga

membobolkan tanggul-tanggul bengawan Brantas, tegalan, sawah, dataran, dan tanah pedesaan

semuanya penuh terisi air, rusak berantakan tidak cepat kembali pulih”

Bagian lain dari kitab CSL menguraikan kondisi Majapahit beberapa waktu sebelum

keruntuhannya, dinyatakan sebagai berikut:

“Wong-wong Majapahit ora ngira babar pisan yen negarane bakal ana kedadiyan pokal mrusal

ndhadhal-ndhadhal, akal-akal nggawe pepati lan cilakane wong akeh; kawula cilik kang mung

manut ngatut nurut apa kersane penggedhe-pendhuwuran, ora ngerti ora edhung marang ubeng,

jantrane pusara-praja. Jebulane yen ana owah-owahaning pranatan wong gedhe rebutan

kamulyan, para Bendara rebutan pangwasa, wong pinter padha mblinger, sing wis padha mukti

mamerke suci; kok yan wong cilik sing dijungkir walik ditengkik digawe benthik, wong-wong

sing bodho kaya kebo dikeleni didu kaya jangkrik, pating pendelik nyebar serik nyebar pepati

tunggal cilik.

Para penggede sing jenggarang mung angger mbegang ngerang-erang, sing salah jare wong cilik

wong sudra sing ngangsa arep ngrebut pangwasa,… Anane wong cilik mung sarwa salah, mung

sarwa ketiban dhenggung…” (CSL 1985: 52).

(“Orang-orang Majapahit tidak menduga sama sekali apabila negaranya akan mengalami

kerusuhan yang kacau, membuat kematian dan penderitaan banyak orang; abdi orang rendahan

hanya mengikuti menurut apa keinginan para pembesar dan petinggi, tidak mengerti, tidak paham

dan tidak tahu roda pemerintahan. Akibatnya jika ada perubahan pranata orang-orang besar

berebut kemulyaan, para tuan berebut kekuasaan, orang pintar semua menyeleweng, orang-orang

yang sudah sejahtera memamerkan kecucian, adapun orang kecil dijungkir balik, diringkus,

dibuat tidak berkutik, orang-orang bodoh seperti kerbau dibohongi, diadu seperti jangkrik, semua

saling melotot menyebar bencana, menyebar kematian orang-orang kecil.

Para pembesar yang tampil megah tetap saja duduk dengan mantap dan nyaman, yang salah tetap

saja orang kecil, orang sudra yang dianggap akan merebut kekuasaan… Dinyatakan orang kecil

serba salah, hanya kejatuhan gong besar”).

Berdasarkan uraian CSL tersebut dapat diketahui bahwa Majapahit sudah demikian kacaunya,

bahkan bencana alam yang berupa banjir pun kerapkali terjadi. Disebutkan pula bahwa bobolnya

tanggul Sungai Brantas pernah terjadi dengan dahsyatnya, sehingga banjir yang melanda sangat

besar melebihi yang biasanya terjadi. Penderitaan dialami rakyat kecil, banyak yang tewas

sedangkan orang kaya dan para pembesar enak-enak menaiki perahu hilir mudik, ke barat dan ke

timur. CSL mengutarakan: “…menawa besuk kali bengawan Brantas bakal banjir bandhang

luwih dening gedhe, kawula cilik sing luwih cilaka keblebeg banyu ketenggor-tenggor watu,

wong kendel padha kepuntel, wong-wong gedhe ngenak-enak nunggang prau milir mudhik

ngetan ngulon…” (CSL 1985: 51).

Dalam kondisi yang serba tidak baik untuk negara itu, patih Majapahit di masa pemerintahan

Bhre Kertabhumi sudah tidak setia lagi kepada raja. Patih yang bernama Kertadinaya telah

memeluk agama Rasul (Islam) sehingga tidak memperhatikan keadaan kerajaan, pejabat tinggi

lainnya ialah Tumenggung Warak Jabon menjadi pengikut agama Tantrayana yang juga dipeluk

dan dikembangkan oleh Adipati Kadiri Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya.

Sehingga pada suatu hari di kala fajar pagi hari datanglah pasukan pemberontak dari Kadiri

dipimpin oleh Girindrawarddhana memasuki kota Majapahit. Pertempuran pun segera terjadi dan

dimenangkan oleh pihak Girindrawarddhana yang agaknya telah dibantu oleh Tumenggung

Warak Jabon dan patih Kertadinaya. Keduanya bukan menyongsong musuh dan memadamkan

kerusuhan tersebut, malah sebaliknya menyingkir jauh-jauh sebelum pecahnya pertempuran.

Tentara Kadiri banyak membunuh penduduk Majapahit yang setia kepada raja, mereka yang

masih selamat mengungsi tidak tentu arah. Banyak yang kemudian menuju selatan ke Gunung

Brahma (Bromo) di pedalaman, dan ke arah timur terus sehingga mencapai laut sempit dan

menyeberang ke Pulau Pura Dewa (CSL 1985: 52).

Telah disebutkan terdahulu bahwa Raja Kertabhumi juga mengungsi dengan menyamar sebagai

pendeta agama Buddha berambut gundul dan berjubah kuning, akan tetapi tidak disebutkan ke

arah mana sang raja itu mengungsi. Mungkin saja Bhre Kertabhumi juga mengungsi ke Pulau

Bali bersama banyak penduduk Majapahit lainnya, atau juga berdiam di suatu lokasi di

pedalaman Jawa bagian timur hingga akhir hayatnya.

/04/ Pelengkap Sejarah Akhir Majapahit

Berdasarkan pemerian Carita Lasem, dapat diketahui secara rinci penyebab jatuhnya kota

Majapahit dari penguasa Bhre Kertabhumi. Majapahit runtuh didahului dengan keadaan yang

kacau, tidak ada kekuasaan yang memadai, rendahnya wibawa para pejabat, dan tidak tegaknya

hukum, sehingga terjadi kemerosotan kehidupan dan timbulnya kejahatan di mana-mana.

Keadaan buruk itu diperparah oleh banjir yang kerapkali terjadi akibat meluapnya air dari Sungai

Berantas.

Meluasnya agama Islam secara cepat di kalangan masyarakat Majapahit dan Jawa bagian timur

masa itu terjadi akibat kemauan masyarakatnya sendiri yang memerlukan agama Islam. Beberapa

alasan menurut CSL telah dikemukakan di bagian terdahulu, dan di bagian lain CSL dinyatakan

bahwa penduduk berbondong-bondong masuk pesantren-pesantren demi alasan keamanan dan

kesejahteraan kehidupan mereka. Oleh karena itu perkembangan pesantren begitu pesat,

jumlahnya bertambah banyak menggantikan peran wanaśrama-mandala, kadewaguruan, atau juga

karsyan. Pendidikan di pesantren tetap melanjutkan tata cara pendidikan sisya di mandala atau

kadewaguruan. Di lingkungan pendidikan yang terletak jauh dari keramaian di lereng gunung

berhutan lebat itu tinggal seorang guru, mahapandita, atau siddhaguru, dewaguru yang tinggi

ilmunya, dibantu oleh para abdinya terdiri dari ubwan (para ajar pendeta perempuan), manguyu

para abdi dewaguru yang merupakan pendeta laki-laki, dan dalam jumlah banyak para kaki

(murid lelaki) dan para endang (murid perempuan) yang merupakan para pendeta muda, mereka

sedang belajar memperdalam ilmu agama, karena jumlah penghuninya cukup banyak, maka

mandala/kadewaguruan tersebut membentuk suatu pedukuhan di lereng gunung (Santiko 1990:

163). Tentu saja yang diajarkan adalah perihal agama Hindu atau Buddha, atau juga hakekat

persatuan Hindu-Buddha. Dalam lingkungan pesantren juga sama, kyai sepuh yang tinggi ilmu

agama Islamnya tinggal bersama dengan para pembantunya yang mendidik sejumlah santri.

Masalah sumber pangan agaknya juga melanjutkan tradisi mandala, yaitu para santri menanam

sendiri sejumlah tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan oleh penghuni pesantren secara

bersama. Oleh karena itu banyak penduduk Majapahit terutama kalangan mudanya yang tertarik

memasuki pesantren demi pendidikan dan kehidupannya yang lebih baik dan aman, sementara itu

kehidupan di luar pesantren sangat mengkhawatirkan dengan segala kekacauan Majapahit yang

tidak dapat diatasi oleh kekuasaan kerajaan.

Keadaan Majapahit yang kalang kabut agaknya harus segera diakhiri, wibawa kerajaan harus

segera dipulihkan kembali, dan raja lama Bhre Kertabhumi harus segera disingkirkan, mungkin

demikian yang ada dalam pikiran Dyah Ranawijaya. Ia lalu mengerahkan tentara Kadiri untuk

menyerang kota Majapahit, dan jatuhlah kerajaan yang telah didirikan oleh Krtarajasa

Jayawarddhana atau Raden Wijaya ke tangan orang-orang Kadiri.

Mengenai tokoh Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya cukup menarik untuk diperbincangkan,

para sarjana Belanda antara lain N.J.Krom (1923, 1931), W.F.Stutterheim (1932, 1952), dan

B.J.O.Schirieke (1957) dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa Dyah Ranawijaya adalah

anggota dinasti baru Girindrawarddhana yang muncul di akhir Majapahit. Akan tetapi pendapat

para ahli Belanda tersebut dibantah oleh Hasan Djafar yang menyatakan bahwa di akhir

Majapahit tidak ada dinasti baru Girindrawarddhana, nama Girindrawarddhana yang dipakai oleh

raja-raja Majapahit akhir sebenarnya menyatakan bahwa mereka adalah penerus dinasti Girindra

(Girindrawangsa) atau dengan sebutan lain Rajaśawangsa. Dengan demikian raja-raja yang

memakai gelar Girindrawarddhana pada namanya itu sebenarnya anggota Rajaśawangsa pula,

keturunan Ken Angrok (Djafar 1978: 85). CSL memang tidak menjelaskan jatidiri dari

Girindrawarddhana dari Kadiri, akan tetapi terdapat hal menarik perihal agama yang dianut oleh

tokoh tersebut. Dinyatakan bahwa Girindrawarddhana menganut agama Tantrayana. Mengenai

agama tersebut jelas berbeda dengan agama yang dianut oleh Bhre Kertabhumi, raja Majapahit

tersebut agaknya menganut agama Hindu-śaiwa. Tantrayana adalah salah satu sekte dalam

Hinduisme yang bertujuan bersatu dengan dewata pada waktu manusia tersebut masih hidup.

Dalam agama Buddha juga dikenal sekte Tantrayana Mantrayana dalam ajaran Buddha

Mahayana. Sekte Tantrayana baik Hindu ataupun Buddha mengarcakan ikon-ikon dewa mereka

dalam wujud yang menyeramkan (krodha atau ugra).

Akan halnya Girindrawarddhana, dari julukannya itu dapat diketahui dia pemeluk Tantrayana

Hindu, sebab Girindra atau giri + indra artinya “raja gunung” yang juga sama dengan Siwa

sebagai raja gunung, penguasa gunung. Girindrawarddhana berarti penerus atau “keturunan raja

gunung”, atau keturunan Siwa. Sangat mungkin tokoh tersebut mempunyai ambisi untuk

memperluas pengaruh Tantrayana kepada penduduk Majapahit dengan menyerang Majapahit dan

menurunkan Bhre Kertabhumi dari tahtanya. Menurut CSL yang terjadi adalah penduduk

Majapahit tetap tidak mau menganut Tantrayana, justru mereka berpencar meninggalkan kota

mengungsi ke berbagai arah, ada yang ke pegunungan Anjasmoro, Welirang, dan Penanggungan,

ke Bromo, menyeberang ke Bali dan dan banyak juga yang segera memasuki agama Islam karena

mereka berlindung di pesantren-pesantren di wilayah pantai utara Jawa bagian timur. Serangan

Girindrawarddhana tersebut sejatinya menjadi salah satu sebab makin banyaknya penduduk

Majapahit yang beralih agama memeluk agama Islam.

Majapahit sebagai kota besar masih terus bertahan setelah direbut oleh Girindrawarddhana Dyah

Ranawijaya, dia sendiri agaknya memindahkan kedudukannya yang semula di Kadiri lalu

menjadi penguasa Majapahit dengan julukan Paduka Śrî Mahāraja Śrî Wilwatikta-Daha-Janggala-

Kadiri. Jatuhnya Majapahit oleh Girindrawarddhana yang diperingati oleh Serat Kanda dengan

ungkapan “Sirna ilang kertaning bhumi” sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh alasan politik,

perebutan kekuasaan melainkan juga ada alasan lain, yaitu penyebaran pengaruh agama

Tantrayana di Majapahit. Upaya Girindrawarddhana untuk memperluas pengaruh Tantrayana di

Majapahit justru gagal, karena banyak penduduknya yang bubar tidak lagi mau menetap di dalam

kota itu.

/05/ Epilog

Kitab Carita (Sejarah) Lasem sebagai hasil historiografi daerah ternyata penting untuk

diperhatikan. Kitab tersebut tidak hanya menguraikan tentang peranan daerah Lasem di masa

silam, masa Majapahit; namun juga mengutarakan adanya perspektif lain tentang jatuhnya

Majapahit pada tahun 1400 Śaka ke tangan penguasa Kadiri. Dalam CSL dijelaskan bahwa

jatuhnya Majapahit karena kekacauan internal yang sangat luar biasa di Majapahit sendiri. Para

pejabat saling memfitnah, dan iri hati terhadap yang lain (CSL 1985: 50). Mereka juga berlomba-

lomba memperkaya diri, tidak memperhatikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, akibatnya

rakyat kecil mengalami penderitaan luar biasa, susah sandang dan pangan.

Agama Islam berkembang tanpa paksaan, rakyat Majapahit menerima agama tersebut secara

sukarela karena berbagai alasan logis jika dibandingkan dengan agama sebelumnya, Hindu,

Buddha, atau Hindu-Tantrayana yang cukup rumit dalam ritualnya. Perkembangan Islam

dipercepat juga dengan sistem pendidikan pesantren, rakyat jelata banyak yang memasuki

pesantren dan menjadi santri karena alasan keamanan dan juga kesejahteraan hidup.

Dalam CSL disebutkan juga tokoh Dang Hyang Asthapaka, tokoh tersebut dikenal sebagai

pendeta Buddha yang berasal dari Campa dan bermukin di Taman Banjar Mlathi, Lasem. Ia

meramalkan bahwa pada suatu ketika mengalami kekacauan yang luar biasa dan timbul

pemberontakan yang menghancurkan kota Majapahit (CSL 1985: 52). Tokoh Dang Hyang

Asthapaka dikenal juga di Bali sebagai pendeta Buddha yang berasal dari Majapahit. Bersama

dengan Dang Hyang Nirartha, Dang Hyang Asthapaka dipandang sebagai tokoh pembaharu

kehidupan keagamaan di Bali, keduanya hidup dalam zaman pemerintahan Raja Waturenggong

(1460—1558 M). Dalam Babad Dalem diberitakan bahwa Dang Hyang Nirartha mendarat di Bali

di Desa Kapurancak tahun 1489 M (Rai Putra 1995: 34), pada waktu itu Majapahit telah berada di

bawah pemerintahan Dyah Ranawijaya.

Dyah Ranawijaya Adipati Kadiri yang menyerang kota Majapahit ternyata beragama Tantrayana,

sekte Hindu yang melakukan ritus dengan cukup menyeramkan. Rakyat Majapahit juga tidak

menyukai agama tersebut, mereka menghindari Dyah Ranawijaya yang kemudian menduduki

kota Majapahit. Alasan Dyah Ranawijaya untuk merebut Majapahit ternyata tidak semata-mata

perebutan kekuasaan antara sesama anggota dinasti Girindrawangsa atau Rajasawangsa keturunan

Ken Angrok, akan tetapi juga bermotifkan upaya menyebarkan Tantrayana di wilayah Majapahit.

Perilaku Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya sebagai penguasa daerah yang mengadakan

pemberontakan dan menyerang kedaton tempat persemayaman Sri Maharaja, sangat mirip dengan

perilaku Jayakatwang penguasa Gelang-gelang yang memberontak, menyerang, dan menewaskan

raja Singhasari terakhir, Krtanagara dalam tahun 1292 M. Kedua tokoh pemberontak tersebut

berjaya dalam usahanya, namun Jayakatwang tidak lama menjadi raja di tanah Jawa, ia berhasil

dikalahkan oleh gabungan tentara Tartar dan para pengikut Raden Wijaya. Akan hanya Dyah

Ranawijaya berhasil menjadi Sri Maharaja selama beberapa puluh tahun kemudian, hingga

Majapahit benar-benar runtuh antara tahun 1518—1525 M.

Pada akhirnya mungkin juga masih banyak karya historiografi daerah lainnya seperti CSL yang

berupa naskah, namun hingga sekarang masih belum ditelaah lebih lanjut. Di masa mendatang

kajian terhadap kitab-kitab yang menguraikan tentang sejarah daerah agaknya perlu dicermati,

sebab di dalamnya bisa saja mengandung data sejarah yang cukup penting untuk pelurusan,

perbaikan, atau bersifat melengkapi uraian sejarah yang telah dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

Djafar, Hasan, 1978, Girīndrawarddhana: Beberapa Masalah Majapahit Akhir. Jakarta: Yayasan

Dana Pendidikan Buddhis Nalanda.

Hardjowardojo, Pitono, 1965, Pararaton. Djakarta: Bhratara.

Kamzah, R.Panji, 1985. Carita (Sejarah) Lasem Gubahanipun R.Panji Kamzah ing Tahun Masehi

1858 (taun Jawi 1787) Katurun/Kajiplak dening R.Panji Karsono ing taun Masehi 1920 (taun

Jawi 1857). Semarang: Pambabar Pustaka.

Pigeaud, G.Th.Pigeaud, 1960, Java in The 14th Century A Study in Cultural History: The

Nāgara-Kěrtagama By Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D. Volume I: Javanese Texts in

Transcription. The Hague: Martinus Nijhoff.

Rai Putra, I.B., 1995.Babad Dalem. Denpasar: Upada Sastra.

Saksono,Widji, 1995, Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Wali Songo.

Bandung: Mizan.

Santiko, Hariani, 1990. “Kehidupan Beragama Golongan Rsi di Jawa”, dalam Edi Sedyawati dkk.

(Penyunting), Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof.Dr.R.Soekmono. Lembaran Sastra Seri

Penerbitan Ilmiah No.11 Edisi Khusus. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Halaman

156—171.

Anda mungkin juga menyukai

- Pahlawan Wanita Muslimah Dari Kerajaan Aceh Yang MelegendaDari EverandPahlawan Wanita Muslimah Dari Kerajaan Aceh Yang MelegendaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5)

- Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa - MajapahitDokumen330 halamanRuntuhnya Kerajaan Hindu-Jawa - MajapahitMosez BagusBelum ada peringkat

- Sejarah Kerajaan Di IndonesiaDokumen12 halamanSejarah Kerajaan Di IndonesiaDestianandaBelum ada peringkat

- Carita LasemDokumen33 halamanCarita LasemSyifa100% (1)

- Jejak Hubungan MajapahitDokumen24 halamanJejak Hubungan MajapahitAll About MovieBelum ada peringkat

- Angga Fatih Fadhlurrohman - 21407141006 - Uts Sejarah Indonesia Hindu-BuddhaDokumen3 halamanAngga Fatih Fadhlurrohman - 21407141006 - Uts Sejarah Indonesia Hindu-BuddhaAngga Fatih FaldrrohmanBelum ada peringkat

- Review CabolekDokumen14 halamanReview CabolekRiska Nourmawati YukersYukaversBelum ada peringkat

- Mataram KunoDokumen3 halamanMataram KunoQathrunnada SalsabilaBelum ada peringkat

- 11 07-sejarahSastraJawaDokumen127 halaman11 07-sejarahSastraJawaRhyme StoryBelum ada peringkat

- Seni SastraDokumen6 halamanSeni SastraLaily MunaBelum ada peringkat

- Buku NagarakretagamaDokumen62 halamanBuku Nagarakretagamaahmad mujahid abdul harisBelum ada peringkat

- Kitab Nagarakretagama: Naskah Asli Dan Terjemahannya: Perjalanan CintaDokumen63 halamanKitab Nagarakretagama: Naskah Asli Dan Terjemahannya: Perjalanan Cintaahmad mujahid abdul harisBelum ada peringkat

- Kerajaan MataramDokumen11 halamanKerajaan Mataramaminah ZenBelum ada peringkat

- Kajian Babad Tanah DjawiDokumen2 halamanKajian Babad Tanah Djawiardhi wiranataBelum ada peringkat

- Kerajaan MajapahitDokumen14 halamanKerajaan MajapahitEko SucitroBelum ada peringkat

- 2018 Faridy Bakir Hambali GenealogiDokumen29 halaman2018 Faridy Bakir Hambali GenealogiLekkaBelum ada peringkat

- Wawasan Budaya NusantaraDokumen2 halamanWawasan Budaya NusantaraRinda AmeliaBelum ada peringkat

- Anakronisme and Teras UtamaDokumen3 halamanAnakronisme and Teras UtamaMuhammad Firdaus JohariBelum ada peringkat

- 190301021020fEF4NiXjkC PDFDokumen42 halaman190301021020fEF4NiXjkC PDFhasanudinBelum ada peringkat

- Kerajaan SundaDokumen11 halamanKerajaan SundaMelindaa100% (1)

- Tafsir Sejarah Negara KretagamaDokumen2 halamanTafsir Sejarah Negara KretagamaWinandhi PranidhanaBelum ada peringkat

- BabadDokumen35 halamanBabadelinaBelum ada peringkat

- HST 224Dokumen12 halamanHST 224Aizat HasimBelum ada peringkat

- UntitledDokumen6 halamanUntitledJeremy PattyBelum ada peringkat

- Kakawin NagarakretagamaaaaDokumen6 halamanKakawin NagarakretagamaaaaChandraa HidayaattBelum ada peringkat

- Aliran TantrayanaDokumen13 halamanAliran Tantrayanasulisyono imam jayaharjaBelum ada peringkat

- Naskah Islam Sunda KunaDokumen3 halamanNaskah Islam Sunda KunaAditia GunawanBelum ada peringkat

- Tugas Historiografi (C) - Wulan Maulida - 222171110Dokumen4 halamanTugas Historiografi (C) - Wulan Maulida - 222171110Wulan MaulidaBelum ada peringkat

- Kerajaan Tulang Kapur Dan Kota KapurDokumen12 halamanKerajaan Tulang Kapur Dan Kota KapurHelena AnggrekBelum ada peringkat

- Aroma Tasawuf Dalam Kitab Kebatinan Serat Wirid Hidayat JatiDokumen11 halamanAroma Tasawuf Dalam Kitab Kebatinan Serat Wirid Hidayat JatiDattebayo NàrutoBelum ada peringkat

- Historiografi Tradisional IndonesiaDokumen7 halamanHistoriografi Tradisional IndonesiaHendra AndriBelum ada peringkat

- Kontroversi Penafsiran Sumber Keruntuhan MajapahitDokumen5 halamanKontroversi Penafsiran Sumber Keruntuhan MajapahitDayu Rahmad Nur RamadaniBelum ada peringkat

- Wawacan Tasawuf SundaDokumen26 halamanWawacan Tasawuf SundaEdiyanto Arief100% (1)

- PDF AlzyDokumen15 halamanPDF AlzypresetbangalzyllBelum ada peringkat

- UntitledDokumen5 halamanUntitledAntonio August IndraBelum ada peringkat

- Isi Makalah Kerajaan Tulang BawangDokumen12 halamanIsi Makalah Kerajaan Tulang BawangOrion Sihombing100% (2)

- Sekala Brak, Etimologi Dan Sejarah Etnis LampungDokumen35 halamanSekala Brak, Etimologi Dan Sejarah Etnis LampungdasapoerbaBelum ada peringkat

- Pangiring Pandita, Yaitu Pandita-Pandita Yang Sehari-Harinya Membantu Brahmesta DalamDokumen27 halamanPangiring Pandita, Yaitu Pandita-Pandita Yang Sehari-Harinya Membantu Brahmesta DalamTryana IndahBelum ada peringkat

- Review Buku JJ RasDokumen4 halamanReview Buku JJ RasPrincessBelum ada peringkat

- Kerajaan BaliDokumen4 halamanKerajaan BaliAsenkVJBelum ada peringkat

- Kitab Waruga JagatDokumen47 halamanKitab Waruga Jagatjbew508100% (2)

- Keraaan Sunda - MajapahitDokumen34 halamanKeraaan Sunda - MajapahitlendiniBelum ada peringkat

- Sejarah Perjuangan BangsaDokumen26 halamanSejarah Perjuangan BangsaSahira MaharaniBelum ada peringkat

- Sri Aji Kresna Kepakisan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasDokumen4 halamanSri Aji Kresna Kepakisan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasFreddy PasaribuBelum ada peringkat

- Modul Kelas XI Peminatan (Isi)Dokumen199 halamanModul Kelas XI Peminatan (Isi)NurofyMuchammad100% (1)

- Kerajaan Tulang BawangDokumen13 halamanKerajaan Tulang BawangWisnu0% (1)

- Kerajaan Hindu BudhaDokumen17 halamanKerajaan Hindu BudhaWildan IslamBelum ada peringkat

- Buku Sejarah Untuk Siswa SMA Kelas XI IPSDokumen14 halamanBuku Sejarah Untuk Siswa SMA Kelas XI IPSArman SyahBelum ada peringkat

- Handout Hindu BUDHADokumen22 halamanHandout Hindu BUDHAummi100% (1)

- Nilai-Nilai Karakter Galuh Dalam Bidang Pemerintahan-2Dokumen11 halamanNilai-Nilai Karakter Galuh Dalam Bidang Pemerintahan-2Syafiraa Putri100% (1)

- Ramalan JayabayaDokumen21 halamanRamalan JayabayaDian NovitasariBelum ada peringkat

- Mitra Satata: Diplomasi Majapahit Di Nusantara Dan Asia TenggaraDokumen23 halamanMitra Satata: Diplomasi Majapahit Di Nusantara Dan Asia TenggaraAlex IrzaqiBelum ada peringkat

- Pengaruh Sist Rohani Hindu-Budha Di Sumatera-JawaDokumen17 halamanPengaruh Sist Rohani Hindu-Budha Di Sumatera-JawaabhisecaBelum ada peringkat

- Kerajaan BaliDokumen27 halamanKerajaan BaliGashAbBelum ada peringkat

- Kerajaan KalinggaDokumen8 halamanKerajaan KalinggarachmanmustafaBelum ada peringkat

- Studi Teks Jawa-Zumrotun-Nur FatimaDokumen22 halamanStudi Teks Jawa-Zumrotun-Nur FatimafakhrullahyumnaBelum ada peringkat

- Resume Masuk Dan Perkembangan Islam Di LombokDokumen8 halamanResume Masuk Dan Perkembangan Islam Di Lomboksupi aniBelum ada peringkat

- Les 6 Basis Data MysqlDokumen2 halamanLes 6 Basis Data MysqlFakh ruddinBelum ada peringkat

- Hakekat Menulis PuisiDokumen2 halamanHakekat Menulis PuisiFakh ruddinBelum ada peringkat

- Teori Dalam Menulis BukuDokumen1 halamanTeori Dalam Menulis BukuFakh ruddinBelum ada peringkat

- KuesionerDokumen1 halamanKuesionerFakh ruddinBelum ada peringkat

- Hasil Konversi Dari Bilangan Biner 111011 Ke Bilangan Desimal AdalahDokumen1 halamanHasil Konversi Dari Bilangan Biner 111011 Ke Bilangan Desimal AdalahFakh ruddinBelum ada peringkat

- Materi 8 Konsep Kerja Protokol Server Softswitch (VoIP Server)Dokumen10 halamanMateri 8 Konsep Kerja Protokol Server Softswitch (VoIP Server)Fakh ruddinBelum ada peringkat

- Materi 7 Analisis Kebutuhan Beban Bandwidth JaringanDokumen5 halamanMateri 7 Analisis Kebutuhan Beban Bandwidth JaringanFakh ruddinBelum ada peringkat

- Laporan Kas KecilDokumen2 halamanLaporan Kas KecilFakh ruddin100% (1)

- INSTRUMENDokumen4 halamanINSTRUMENFakh ruddinBelum ada peringkat