Diabetes Tipe I Terjemahan

Diunggah oleh

yuriskamaydaJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Diabetes Tipe I Terjemahan

Diunggah oleh

yuriskamaydaHak Cipta:

Format Tersedia

DIABETES TIPE I: ETIOLOGI, IMUNOLOGI, DAN STRATEGI TERAPI

I. PENDAHULUAN

Diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2 (T1D, T2D) memiliki kesamaan

yang level glukosa darah yang tinggi (hiperglikemia) yang dapat menyebabkan

komplikasi kesehatan yang serius antara lain ketoacidosis, gagal ginjal, penyakit

jantung, stroke, dan kebutaan. Pasien seringkali terdiagnosis dengan diabetes

yang datang ke dokter karena ada gejala-gejala klinis seperti sering haus, sering

kencing, dan sering lapar. Gejala-gejala tersebut disebabkan oleh kondisi

hiperglikemia yang sebenarnya disebabkan oleh kurangnya fungsionalitas insulin

dalam tubuh. Pada T2D, yang seringkali terkait obesitas dan usia tua, seringkali

kurangnya fungsionalitas insulin tersebut disebabkan oleh resistensi insulin di

mana sel otot atau sel adiposa tidak berespon secara adekuat terhadap insulin

dalam level normal yang diproduksi oleh sel beta yang intak. Lain halnya dengan

T1D, yang biasanya dimulai saat usia <30 tahun sehingga juga disebut dengan

juvenile onset diabetes, meskipun sebenarnya onsetnya dapat terjadi pada usia

berapapun. T1D merupakan sebuah gangguan autoimun kronis yang muncul

pada individu dengan kerentanan genetik tertentu akibat faktor pencetus dari

lingkungan. Sistem imun dari tubuh kemudian menyerang sel beta di islet

Langerhans di pancreas, sehingga terjadi kehancuran atau kerusakan sel beta

tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi insulin. Pada kondisi

yang langka, namun makin meningkat kejadiannya, T1D dan T2D terdiagnosis

pada satu pasien.

Berdasarkan American Center for Disease Control, 23.6 juta orang, 7.8%

dari populasi, menderita T1D atau T2D, dan 1.6 juta kasus baru diabetes

didiagnosis pada orang dengan usia 20 tahun pada tahun 2007. Prevalensi T1D

pada penduduk US berusia 0-19 tahun adalah 1.7/1.000 orang. Insiden T1D

secara global meningkat selama dekade terakhir hingga 5.3% setiap tahunnya di

US. Bila trend ini terus berlanjut, diprediksi akan terjadi peningkatan insiden

kasus baru T1D dua kali lipat di populasi anak di Eropa usia <5 tahun antara

tahun 2005 hingga 2020, dan prevalensi kasus pada individu <15 tahun juga

akan meningkat hingga 70%, yang menunjukkan trend semakin muda. Penelitian

mengenai faktor pencetus telah berlangsung bertahun-tahun dan sejauh ini

hanya didapatkan bukti-bukti tidak langsung, khususnya yang menunjukkan

adanya infeksi virus. Saat ini diketahui dengan baik bahwa sebuah konstitusi

genetik spesifik juga harus ada pada seseorang untuk menyebabkan diabetes.

Meski demikian, tingkat konkordansi kejadian T1D di antara kembar monozigotik

hanya 50%, sedangkan di antara kembar dizigotik hanya ~10%. Dengan follow

up yang lebih panjang didapatkan bahwa mayoritas pasien kembar identik yang

menderita T1D mengekspresikan autoantibodi anti-islet yang berkembang

menjadi diabetes, namun auto-antibodi anti-islet pada saudara kembarnya baru

muncul 30 tahun setelah saudaranya menderita diabetes. Sehingga tampaknya

kerentanan genetic ini bertahan selama hidup, dan pencegahan untuk

berkembang menjadi diabetes biasanya didahului oleh masa prodromal yang

panjang dari ekspresi auto-antibodi anti-islet selama bertahun-tahun. Namun

demikian, meskipun tingkat konkordansi untuk kembar monozigotik lebih tinggi

dari yang sebelumnya diperkirakan, namun masih dibawah nilai universal, dan

terhadap perbedaan kuat dalam waktu terjadinya T1D. Hal ini menunjukkan

bahwa komponen lingkungan berperan penting dalam perkembangan T1D.

Sejak awal 1920an, diabetes telah diterapi dengan penggantian insulin,

yang pada kasus ideal, hanya akan memperpendek usia ~10 tahun. Hal ini

memberikan batas keamanan yang tinggi untuk intervensi berbasis imunitas

apapun. Bahkan lebih dari itu, teknologi terbaru (monitor glukosa darah kontinyu,

insulin lepas lambat, etc) dapat menurunkan kemungkinan episode hipoglikemik

yang mengancam jiwa akibat over dosis insulin. Sehingga, intervensi berbasis

imunologis idealnya harus efektif, berlangsung lama, dan memiliki efek samping

minimal untuk mengganti terapi substitusi insulin dengan sebuah kesembuhan.

Saat ini, meskipun masih banyak tantangan dalam bidang imunoterapi T1D,

namun telah banyak progress bagus yang dihasilkan.

Dalam tinjauan ini, kami menyediakan tinjauan komprehensif mengenai

etiologi dan imunologi T1D dan akan mendiskusikan strategi biologis preventif

ataupun terapeutik yang telah diteliti atau saat ini telah dilaksanakan.

II. GENETIKA DIABETES TIPE I

Tinjauan komprehensif mengenai data genetic pada tikus dan manusia

tidak dibahas dalam artikel ini. Namun kami akan memfokuskan tentang

bagaimana berbagai kerentanan genetic dan pencetus lingkungan dapat sesuai

dengan model mekanistik etiologi T1D.

A. Bentuk-bentuk Monogenik yang Jarang

Diabetes autoimun jarang disebabkan oleh defek mutasi pada sebuah gen

tunggal. Bentuk-bentuk monogenic ini biasanya disertai oleh kondisi autoimun

lain akibat gangguan pada pathway regulasi umum. Satu contohnya dapat dilihat

pada sindroma IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy,

X-linked), di mana mutasi pada faktor transkripsi Foxp3 menyebabkan terjadinya

disfungsi regulasi sel T (Tregs) dan terjadinya autoimun multiorgan. Sekitar 80%

anak yang terkena akan mengalami diabetes autoimun dan secara umum akan

meninggal dengan cepat akibat kondisi autoimunitas menyeluruh. Contoh lain

bisa dilihat pada autoimmune polyendocrinopathy syndrome type 1 (APS-1 atau

APECED untuk autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal

dystrophy). Mutasi pada faktor transkripsi AIRE (regulator autoimun)

menyebabkan kondisi autoimun yang berat, dan ~20% dari kasus berkembang

menjadi T1D. Defisiensi AIRE akan menghambat ekspresi molekul perifer,

contohnya insulin di thymus. Penurunan ekspresi ini memungkinkan sel T

autoreaktif untuk lolos ke perifer, karena penurunan ekspresi ini mengganggu

proses delesi thymus. Bentuk-bentuk monogenik yang langka ini

merepresentasikan sejumlah kecil kasus T1D, namun menggarisbawahi dua

karakteristik utama terkait etiologi T1D. Pertama, observasi bahwa beberapa

kondisi autoimun yang telah diketahui dengan baik berkembang secara paralel

sehingga dapat digarisbawahi adanya mekanisme toleransi umum yang

mencegah munculnya penyakit ini pada individu-individu sehat. Kedua, meskipun

genetik dan lingkungan mungkin berinteraksi dalam sebuah spektrum yang

kontinyu pada sebagian besar pasien dengan penyakit autoimun, namun

penyebab monogenik pada IPEX dan APS-1 mengilustrasikan bahwa konstitusi

genetik dapat lebih dominan pada kasus tertentu yang ekstrim.

B. Gen HLA

Penelitian-penelitian awal mengindikasikan bahwa regio HLA pada

kromosom 6p21 (umumnya disebut IDDM1, untuk lokus insulin dependent

diabetes mellitus) merupakan lokus dengan kerentanan kritis untuk banyak

penyakit autoimun pada manusia, termasuk T1D. Temuan-temuan awal tersebut

telah merevolusi pengertian kita tentang etiologi T1D ke dalam dua cara,

sebagaimana dinyatakan oleh Nerup et al, dalam kesimpulannya pada tahun

1974: (1) T1D merupakan sebuah entitas penyakit yang berbeda, sesuai hasil

dan bukti histopatologis; dan (2) sebuah respon imun seluler aberant, yang

mungkin dipicu oleh infeksi virus, dapat mengawali onset tersebut. Sejumlah

lokus rentan yang baru kemudian ditemukan sejak penelitian tersebut, namun

tidak ada satupun yang memiliki keterkaitan kuat seperti pada regio HLA.

Tampaknya tidak mungkin ditemukan loci baru lagi yang memiliki resiko dramatis

perkembangan T1D selain HLA. Pada penelitian genetik, odds ratio secara

statistik digunakan untuk mengkalkulasi apakah sebuah single nucleotide

polymorphisme (SNP) terkait dengan penyakit. Sebuah odds ratio yang bernilai 1

menandakan bahwa kejadian ini sama antara kelompok pasien dan kelompok

kontrol. Odds ratio dari alel yang merupakan faktor predisposisi penyakit yang

kompleks, biasanya bernilai sedang, antara 1.2-1.3, dan bahkan regio HLA

hanya memiliki nilai prediktif (predictive value) sebesar 6.8. Hal ini menunjukkan

bahwa predisposisi genetik memang merupakan sebuah faktor dominan dalam

perkembangan T1D, dan masih banyak SNP lain yang masih harus ditemukan.

Setelah beberapa dekade sejak ditemukannya hubungan HLA, gen klas II masih

merupakan kontributor genetik yang paling kuat. Beberapa gen HLA klas II

sangat penting sehingga alel-alel dari gen tersebut ditemukan dapat menentukan

kerentanan genetik secara hirarkis mulai dari gen proteksi hingga gen beresiko

tinggi. Haplotipe DRB1*1501-DQA*0102-DQB1*0602, ditemukan ~20% populasi,

namun hanya 1% dari pasien, yang memberikan proteksi dominan terhadap T1D.

Di sisi lain dari spektrum kerentanan genetis ada individu dengan haplotipe

DR3/4-DQ8 heterozigot (DR3 adalah DRB1*03-DQB1*0201, DR4 adalah

DRB1*04-DQB1*0302, DQ8 adalah DQA1*0301-DQB1*0302). Penting untuk

dicatat bahwa hanya 30-50% pasien dengan T1D yang memiliki genotip DR3/4-

DQ2/8. Sebuah studi di Denver, Colorado, menemukan haplotipe resiko tinggi

tersebut pada 2.4% naonatus dan lebih dari 20% anak yang menderita T1D, dan

adanya haplotipe ini menandai kemungkinan resiko sebesar 55% terjadinya

diabetes saat usia 12 tahun. Saudara kandung dengan DR3/4-DQ2/8 dengan

HLA identik diabetik memiliki resiko hingga 80% untuk terjadinya auto-antibodi

anti-islet persisten dan 60% kemungkinan terjadinya diabetes pada usia 15

tahun.

Ditemukan juga sebuah hubungan yang konsisten, meskipun kurang

terlihat, untuk alel-alel klas I. Sebuah penelitian terbaru oleh Nejentsev et al

menemukan bahwa, setelah dilakukan penghitungan mengenai pengaruh

dominan gen klas II, sebagian besar sisa-sisa asosiasi pada regio HLA dapat

dikaitkan dengan gen-gen HLA-B dan HLA-A. Yang paling penting yakni

keberadaan alel HLA-B*39 ditemukan dapat menjadi faktor resiko yang signifikan

dan terkait dengan makin mudanya usia saat diagnosis T1D ditegakkan. Selain

itu, HLA-A*02 semakin menambah resiko individu yang memiliki haplotiple klas II

DR3/4-DQ8 yang beresiko tinggi. HLA-A*0201 merupakan salah satu alel klas I

yang paling banyak dijumpai, dengan frekuensi >60% pada pasien T1D.

Terdapat makin banyak bukti mengenai keberadaan dan fungsi HLA-A*02 yang

terbatas pada sel T-CD8 yang bereaksi terhadap antigen sel beta seperti insulin,

glutamate decarboxylase (GAD), dan IAPP pada pasien T1D dan pasien yang

menjalani transplant islet. Tikus NOD transgenik telah dibuat untuk

mengekspresikan molekul HLA-A*02 manusia, dan makin cepatnya onset

diabetes pada tikus tersebut membuktikan adanya bukti fungsional keterlibatan

alel klas I ini.

C. Gen Insulin

Predisposisi genetik lain dari T1D berasal dari lokus IDDM2 pada

kromosom 11 yang mengandung regio gen insulin. Sebuah regio polimorfik yang

terletak pada 5 gen insulin pertama kali dilaporkan terkait dengan T1D pada

tahun 1984 pada ras Kaukasoid. Setelah ditetapkan sebagai autoantigen primer

pada T1D, tidak mengherankan bahwa mutasi pada regio insulin dapat

berkontribusi terhadap kerentanan individu terhadap diabetes. Pemetaan rinci

menunjukkan bahwa kerentanan terletak pada polimorfisme variable number of

tandem repeat (VNTR) di regio promoter gen insulin. Besarnya resko sangat

berkorelasi dengan jumlah dari pengulangan tandem tersebut. VNTR tipe I

(dengan pengulangan pendek) pada individu homozigot memiliki kategori resiko

yang paling tinggi dan VNTR tipe III (pengulangan panjang) dapat melindungi

individu carrier terhadap T1D. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa

VNTR tersebut meregulasi level ekspresi insulin pada thymus dengan

mempengaruhi ikatan AIRE dengan regio promoternya. Pentingnya ekspresi

insulin oleh sel epithel medulla thymus yang dilakukan oleh AIRE (mTECs) baru-

baru ini ditemukan melalui sebuah observasi delesi insulin spesifik mTEC akan

menyebabkan diabetes pada hewan. Konsekuensinya, pada VNTR tipe I

ditemukan transkripsi insulin dan prekursor insulin di thymus yang lebih rendah

sehingga menyebabkan penurunan toleransi insulin dan perkembangan T1D.

Sebaliknya, sel T reaktif insulin seringkali secara efisien dieliminasi melalui

seleksi negatif di thymus pada individu dengan varian alel VNTR tipe III yang

protektif.

D. PTPN22

Perangkat gen yang rentan T1D yang relatif baru ditemukan adalah

PTPN22, yang mengkode lymphoid protein tyrosine phosphatase (LYP). Varian

alel ini juga memediasi beberapa penyakit autoimun lainnya, yang menunjukkan

keterlibatan axis sinyal yang krusial. Dan memang, protein LYP merupakan

regulator negatif yang penting dari sinyal reseptor sel T melalui defosforilasi

golongan kinase Src yakni Lck dan Fyn, ITAMs dari kompleks TCR/CD3, serta

ZAP-70, Vav, valosin containing protein, dan molekul sinyal kunci lainnya.

Penjelasan mekanismenya masih kontradiktif. Mutasi loss-of-function (hilang

fungsi) dapat menyebabkan penurunan ambang batas aktivasi sel T autoreaktif di

perifer. Sebaliknya, mutasi gain-of-function yang mensupresi sinyal TCR selama

perkembangan thymus dapat menyebabkan sel T autoreaktif lolos dari seleksi

negatif.

E. IL2RA

Variasi alel pada regio gen interleukin (IL)-2 receptor- juga berperan

dalam faktor resiko genetik yang menyebabkan T1D. Rantai alfa dari kompleks

reseptor IL-2 (IL2R, CD25) merupakan molekul penting yang diekspresikan

pada sel T saat terjadi aktivasi dan pada Tregs alami saat kondisi normal. Tregs

bergantung pada Il-2 selama pertumbuhan dan kehidupan sel. Adanya subunit

IL2R akan meningkatkan afinitas reseptor IL-2 secara signifikan. Pada penyakit

multiple sclerosis (MS) dan kondisi autoimun lainnya, ditemukan peningkatan

level IL2R terlarut (sIL2R) dalam darah. Karena peran IL-2 pada fungsi Treg

yang tidak tergantikan dan potensi dari sIL2R untuk menetralisir IL-2, maka

dapat diduga bahwa varian beresiko dari alel IL2RA dapat mengganggu

fungsionalitas Treg melalui upregulasi sIL2R. Namun, baru-baru ini ditemukan

bahwa kerentanan genotip IL2RA pada T1D terkait dengan rendahnya level

sIL2R. Selain itu, pada sel mononuklear darah perifer yang distimulasi secara in

vitro dari individu dengan T1D, ditemukan bahwa sel-sel tersebut memproduksi

lebih sedikit sIL2R daripada sel dari individu kontrol. Hal ini mungkin

mengindikasikan adanya defek subset seluler yang merupakan sumber dari

IL2R. Alternatif penjelasan lainnya adalah bahwa, bahkan pada frekuensi Tregs

yang normal pada T1D, polimorfisme IL2R dapat berperan dalam defek

fungsional kompartemen Tregs. Kesimpulannya, meskipun tampaknya

variabilitas genetik dari gen IL2RA terkait dengan beberapa penyakit autoimun

termasuk T1D, namun mekanisme dan jangkauan sejauh mana level IL2RA

dapat memediasi kondisi-kondisi tersebut sangat jauh berbeda.

F. CTLA-4

Alel beresiko untuk terjadinya T1D lain yang telah dikonfirmasi terletak

pada gen yang mengkode cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4)

pada regio IDDM12. CTLA-4 merupakan sebuah molekul vital untuk regulasi

negatif yang sesuai dalam respon imun, sebagaimana dibuktikan dari munculnya

kondisi gangguan limfoproliferatif berat bila gen ini dihilangkan pada tikus.

Sebagaimana regio lain, keterkaitan resiko dari varian alel regio CTLA-4 tidak

eksklusif hanya dengan T1D, namun juga pada beberapa gangguan autoimun

lainnya, di antaranya multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus (SLE),

dan rheumatoid arthritis. SNP juga telah ditemukan pada regio promoter dan

pada exon-1 CTLA-4 manusia. Polimorfisme A49G merupakan satu-satunya

polimorfisme yang merubah sekuens asam amino primer pada CTLA-4. Pada

penelitian in vitro terhadap A49G-CTLA-4 menunjukkan bahwa bentuk mutan dari

CTLA-4 secara acak diproses di dalam retikulum endoplasma yang

menyebabkan penurunan ekspresi di permukaan. Namun bagaimana tepatnya

polimorfisme ini mempengaruhi fungsi CTLA-4 masih belum jelas. Selain efek

terhadap proses dan perjalanan intrasel, mutasi ini mungkin juga berpengaruh

terhadap oligomerisasi dan retensi permukaan. Namun demikian, hipotesis

utama yang diajukan pada manusia adalah bahwa varian alel akan menurunkan

level mRNA pada varian splice CTLA-4 terlarut.

G. Penelitian Keterkaitan Genome dan Polimorfisme Langka pada Gen IFIH1

Kemajuan penelitian genome-wide association (GWA) telah memungkinkan

analisis silang tingkat tinggi terhadap SNP di seluruh genome manusia, pada hal-

hal yang sebelumnya tidak dapat dicapai, pada ribuan orang yang tidak

berkaitan, dan pada sebuah pola yang tidak didasarkan pada hipotesis. Hasil-

hasil yang dipublikasikan dari berbagai penelitian GWA dan meta-analisis yang

dilakukan terhadap penelitian-penelitian tersebut mengkonfirmasikan adanya

asosiasi dari gen-gen yang telah didiskusikan sebelumnya dan berhasil

mengidentifikasi sejumlah besar lokus baru yang beresiko. Penelitian GWA

paling baru yang berfokus pada T1D menemukan bahwa terdapat lebih dari 40

lokus yang beresiko menyebabkan T1D, termasuk regio yang baru diidentifikasi

yang berfungsi mengkode molekul imunoregulasi seperti IL-10. Dapat

disimpulkan dari penelitian komprehensif tersebut bahwa penyakit autoimun

memang memiliki banyak kesamaan faktor resiko genetik, sehingga

menunjukkan pathway yang sama. Tambahan terhadap pernyataan tersebut

yakni penemuan paling baru berupa SNP beresiko pada gen kandidat fungsional

TYK2, yang berimplikasi terhadap sinyal interferon (IFN)-, IL-6, IL-10, dan IL-12.

Hubungan ini sebelumnya ditemukan pada kondisi MS, ankylosing spondylitis,

SLE, dan penyakit thyroid autoimun. Kami tidak akan merangkum semua gen

yang beresiko dan berspekulasi mengenai implikasi etiologisnya terhadap T1D.

Namun kami akan menggarisbawahi polimorfisme terkait T1D pada regio IFIH1,

karena polimorfisme ini terkait dengan dengan konstitusi genetik dan faktor

lingkungan pencetus.

Interferon induced helicase-1 (IFIH1) mengkode sebuah helicase yang

diinduksi oleh IFN yang berkontribusi terhadap pengenalan dsRNA dari

picornavirus. Karena itu, IFIH1 berfungsi sebagai sensor sitoplasma terhadap

infeksi virus. Sebagaimana akan kami jelaskan selanjutnya, bahwa salah satu

virus terkait T1D yang paling dominan adalah coxsackievirus B (CVB), sebuah

enterovirus yang masuk dalam famili picornavirus. Studi pada tikus

mengkonfirmasi bahwa IFIH1 dan molekul adaptornya yakni MAVS, sangat

penting dalam proses respon interferon tipe 1 terhadap CVB, khususnya pada

fase akhir. Sehingga, defek genetik pada IFIH1 dapat berpotensi mengganggu

deteksi dan pembersihan virus sehingga menyebabkan respon imun

diabetogenik yang abnormal. Sebuah penelitian independen mengkonfirmasi

adanya polimorfisme terkait T1D pada gen IFIH1 dan menunjukkan bahwa level

ekspres gen pada PBMC lebih tinggi daripada individu dengan genotip yang

rentan. Hipotesis yang mungkin adalah bahwa pada individu-individu tersebut

dengan level IFIH1 yang lebih tinggi, infeksi virus mungkin terutama dikenali

melalui pathway IFIH1, yang menyebabkan eksaserbasi imunitas antivirus dan

produksi interferon tipe I. Sesuai dengan hipotesis tersebut, telah berhasil

diidentifikasi adanya varian protektif IFIH1 pada T1D yang sangat langka. Satu

dari varian protektif tersebut adalah mutasi non-sense yang menyebabkan

percabangan protein, sedangkan dua varian lain mungkin terkait dengan

gangguan pemecahan normal transkripsi IFIH1. Prediksi awal adalah bahwa

varian-varian tersebut menurunkan fungsi protein IFIH1, sehingga menurunkan

resiko T1D, sebagaimana dikonfirmasi melalui penelitian.

H. Paralelisme antara Genetika Manusia dan Genetika NOD Tikus

Mayoritas data mekanis mengenai patogenesis dan intervensi potensial

T1D berasal dari penelitian pada tikus. Sehingga, penting untuk memahami

predisposisi genetik dari model-model tikus yang sering digunakan, yakni tikus

NOD. Sama dengan terminologi lokus IDDM pada manusia, regio genetik yang

mengontrol perkembangan ke arah T1D pada NOD juga merupakan lokus insulin

dependent diabetes (Idd). Salah satu pendekatan dalam melakukan analisis

fungsional rinci terhadap lokus beresiko adalah dengan membuat tikus kongenik,

di mana lokus dengan kerentanan penyakit yang spesifik digant dengan gen

protektif dari strain yang tidak beresiko diabetes. Penelitian-penelitian ini

mengkonfirmasi bahwa, sebagaimana pada manusia, gen major histocompatibiliy

complex (MHC) class II (Idd1) secara khusus berperan sebagai gen dominant

yang berkontribusi terhadap predisposisi penyakit pada tikus NOD. Selain itu,

lebih dari 20 regio Idd non-MHC telah ditemukan dapat memediasi resiko

penyakit. Kami akan memfokuskan beberapa lokus rentan yang sama antara

manusia dan tikus.

Lokus resiko pertama yang menunjukkan korespondensi antara manusia

dengan tikus adalah Ctla4 (Idd5.1). Manusia mengekspresikan dua variant splice

utama yang mengkode CTLA-4 dalam bentuk terikat membran ataupun dalam

bentuk bebas (terlarut dalam darah). Tikus mengekspresikan sebuah varian yang

tidak memiliki domain ikatan B7, yang disebut ligand-independenti CTLA-4 (li-

CTLA-4). Efek proteksi genetik pada strain tikus kongenik Idd5.1 diketahui

dimediasi oleh level ekspresi isoform liCTLA-4 yang lebih tinggi, yang

memodulasi negatif respon sel T. Hal ini mengkonfirmasi konsep bahwa

polimorfisme mempengaruhi level isoform CTLA-4 yang berkontribusi terhadap

kerentanan T1D.

Kerentanan genetik pada manusia dan tikus juga sama-sama didapatkan

pada variasi pathway sinyal IL-2. Namun, bila kerentanan pada manusia terkait

dengan regio gen IL2RA, varian pada NOD terletak pada gen IL-2 (pada Idd3).

Konsisten dengan peran yang tidak tergantikan dari sinyal IL-2 untuk mencegah

T1D, beberapa laporan menyebutkan adanya korelasi antara Idd3 dengan

penurunan level IL-2 yang menyebabkan gangguan induksi toleransi dan

fungsionalitas Tregs. Bila dilihat secara umum, derajat kesamaan antara kedua

spesies ini menandakan pentingnya peran pathway IL-2 dalam menjaga toleransi

insulin. Meskipun terjadi gangguan pada berbagai bagian kaskade sinyal IL-2,

outcome-nya dapat sama yakni gangguan homeostasis sel T dan ekspansi

subset sel T diabetogenik.

Beberapa observasi menunjukkan bahwa ortolog PTPN22 pada tikus akni

Ptpn8, mempengaruhi penyakit pada NOD, namun hubungan ini masih harus

dikonfirmasi. Hingga saat ini, belum ada lokus Idd yang diketahui meregulasi

ekspresi insulin thymus seperti yang sudah ditemukan pada manusia. Namun

demikian, konsep level insulin thymus sebagai regulator penting selama seleksi

negatif telah dikonfirmasi pada penelitian terhadap tikus NOD dengan berbagai

derajat defisiensi gen pengatur dosis insulin. Terlepas dari perbedaan evolusi

dari kedua spesies ini, beberapa keterbatasan juga disebabkan oleh translasi

data genetik dari model NOD ke manusia. Contohnya, tikus NOD mengalami

insulitis yang lebih berat daripada yang ditemukan pada islet manusia (Gambar

3). Selain itu, translasi intervensi imunomodulasi pada model tikus terhadap

pasien T1D juga tidak dapat dilakukan secara langsung.

III. FAKTOR PENCETUS

Saat ini telah diketahui bahwa manifestasi klinis dari T1D merefleksikan

konsekuensi dari sebuah proses autoimun berkepanjangan di baliknya.

Contohnya, auto-antibodi terhadap antigen islet dapat dideteksi sebelum muncul

onset klinis T1D. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah sekuens yang memulai

kejadian sebelum hiperglikemia selama setidaknya beberapa bulan, namun

mungkin juga bisa beberapa tahun. Jarak yang lebar antara inisiasi dan deteksi

kejadian diabetogenik yang sedang berjalan, memberikan suatu masalah besar

dalam pencarian pemicu lingkungan yang menyebabkan proses inisiasi. Selain

itu, juga terdapat kemungkinan bahwa faktor pemicu bersifat hit and run

sehingga tidak meninggalkan jejak molekuler. Alternatif lain, mungkin diperlukan

pemicu dari lingkungan yang tidak hanya satu untuk dapat memicu autoimunitas,

dan masing-masing pasien mengalami kombinasi faktor pemicu yang berbeda-

beda. Setelah mendiskusikan kontribusi genetik utama terhadap kerentanan

T1D, selanjutnya kita akan mendiskusikan data epidemiologis yang

mengindikasikan bahwa makin meningkatnya insiden T1D berkaitan dengan

perubahan lingkungan.

A. Infeksi Virus

Sebuah pencarian di database PubMed menggunakan kata kunci virus

dan diabetes tipe 1 menghasilkan 1.355 judul tulisan, yang menggambarkan

betapa besarnya usaha untuk memahami peran infeksi virus dalam T1D. Tanggal

tertua dari publikasi adalah tahun 1926 berupa dokumen variasi musiman onset

diabetes dan dikaitkan dengan beberapa infeksi virus. Meskipun sudah dilakukan

berbagai usaha tersebut, masih belum ada bukti langsung untuk strain virus

tertentu yang menjadi penyebab T1D.

1. Enterovirus

Sejumlah besar data menyatakan bahwa enterovirus, atau lebih spesifiknya

coxsackievirus sebagai kandidat virus utama yang dapat mencetuskan T1D.

Penelitian pertama menunjukkan adanya hubungan antara infeksi coxsackievirus

dengan T1D berdasarkan temuan tingginya titer antibodi netralisasi pada serum

pasien dengan onset baru dibandingkan kelompok kontrol. Data-data ini

selanjutnya dikonfirmasi menggunakan teknologi PCR. Beberapa penelitian juga

memeriksa antibodi terhadap virus lain secara paralel, namun coxsackievirus

selalu menjadi yang paling banyak ditemukan. Kemungkinan adanya hubungan

kausatif ini kemudian diteliti lebih lanjut dengan berbagai tingkat kesuksesan baik

pada studi manusia maupun studi hewan. Pada tahun 1971, terjadi kejadian

menarik yakni sebuah studi yang dilakukan terhadap insiden diabetes setelah

epidemia infeksi coxsackievirus B4 (CVB4) pada pulau Pribilof yang terisolasi.

Lima tahun setelah epidemi, insiden diabetes pada individu yang terinfeksi CVB4

dibandingkan dengan individu yang tidak terinfeksi CVB4 ditemukan tidak

berbeda, sehingga disimpulkan tidak ada hubungan antara infeksi CVB4 dengan

onset T1D. Dengan pengetahuan kita saat ini mengenai kontribusi genetik, maka

bisa dinyatakan bahwa infeksi virus saja tidak dapat menyebabkan T1D pada

latar belakang genetik apapun. Yoon et al, dalam penelitian selanjutnya

memberikan dukungan lebih banyak untuk keterlibatan CVB4 dengan

mendemonstrasikan bahwa virus tersebut dapat mengnfeksi sel beta dan

menyebabkan insulitis serta diabetes pada strain tikus yang rentan. Selain itu,

penelitian ini juga berhasil mengisolasi strain CVB4 dari anak dengan T1D onset

baru. Data fungsional menunjukkan adanya penguatan respons sel T terhadap

protein CVB4 pada anak dengan T1D setelah munculnya onset penyakit

tersebut. Di antara sel-sel yang reaktif CVB4 tersebut, fenotip efektor/memori

lebih mendominasi di saat-saat mendekati diagnosis. Terakhir, penelitian yang

dilakukan pada populasi Finlandia menunjukkan adanya hubungan antara infeksi

enterovirus dan perkembangan diabetes pada sebuah penelitian prospektif.

Meskipun infeksi enterovirus tampaknya tidak merepresentasikan penyebab

eksklusif untuk makin tingginya insiden T1D di Finlandia, namun mungkin infeksi

ini merupakan kontributor yang penting.

Pada penelitian besar tahun 1987, Foulis et al, melaporkan adanya

sejumlah besar HLA klas I dan IFN- pada islet anak dengan diabetes onset

baru, sehingga memicu ketertarikan akan peran virus pada T1D. Dapat diterima

bahwa infeksi terhadap sel beta dapat meng-up-regulasi baik HLA klas I maupun

IFN- sehingga meninggalkan sebuah tanda virus molekuler. Hal ini juga dapat

menjelaskan mengapa respon imun mengarah secara spesifik terhadap islet.

Namun sayangnya, pada sebuah penelitian follow up mengenai protein virus

pada sel beta gagal untuk mendeteksi adanya komponen virus di sel beta,

namun penelitian ini pada akhirnya juga merevisi kesimpulannya setelah

dilakukan re-analisis dari metode cohort yang dilakukan menggunakan

metodologi yang lebih optimal. Bukti adanya enterovirus ditemukan pada islet

pada 44 dari 72 pasien dengan diabetes onset baru dibandingkan dengan 3 dari

50 kontrol, yang menunjukkan indikasi hubungan kausatif paling dekat saat ini.

Namun demikian, islet pada 10 dari 25 pasien diabetes tipe 2 juga menunjukkan

adanya jejak enterovirus, sehingga muncul perhatian terhadap reagen yang

digunakan. Meski begitu, Dotta et al, baru-baru ini mereplikasi deteksi

imunohistokimia protein enterovirus dan mengkonfirmasi hasilnya dengan

sequencing. Sampel pankreas unik seperti yang didapatkan oleh Foulis et al,

saat ini jarang tersedia karena perkembangan manajemen klinis T1D yang

sangat signifikan. Sehingga, replikasi hasil bergantung pada pendanaan seperti

Juvenile Diabetes Research Fund yang mendanai Network for Pancreatic Organ

Donors (nPOD) yang bertujuan mengumpulkan jaringan yang relevan dengan

penelitian T1D dari seluruh negara.

Meski adanya partikel enterovirus di islet pancreas menunjukkan bahwa

T1D merupakan konsekuensi dari infeksi virus selektif terhadap sel beta, namun

data-data yang ada juga memberikan kemungkinan mekanisme alternatif.

Kesamaan sequence yang ekstrim antara protein 2C dari coxsackievirus dan

GAD, auto-antigen mayor pada T1D, menyebabkan diajukannya postulasi

mimikri virus dalam etiologi T1D. Hasil-hasil penelitian selanjutnya ada yang

mendukung ataupun menentang mekanisme tersebut, dan beberapa penelitian

menyatakan pentingnya kontribusi HLA-DR3 dalam kerentanan terhadap mimikri

virus. Meskipun terdapat kesamaan sequence antara GAD dan hsp60, namun

hubungan antara autoimunitas dengan hsp60 dan T1D tidak dapat diteliti ulang.

Waktu terjadinya infeksi enterovirus terkait dengan onset T1D masih

merupakan sebuah isu kontroversial. Selain adanya jejak-jejak infeksi pada

individu dengan T1D onset baru, infeksi enterovirus juga ditemukan sebelum

onset pada anak pre-diabetes dengan auto-antibodi positif. Infeksi enterovirus

selama kehamilan juga diidentifikasi sebagai faktor resiko T1D. Secara umum,

data-data ini menunjukkan bahwa infeksi virus dapat memicu respon imun. Meski

demikian, data dari tikus NOD menunjukkan bahwa diperlukan adanya kondisi

insulitis agar infeksi coxsackievirus dapat menginduksi diabetes. Bila diterapkan

pada manusia, individu dengan kerentanan genetik mungkin telah mengalami

insulitis subklinis selama bertahun-tahun hingga terjadi infeksi virus yang memicu

percepatan destruksi sel beta dan hiperglikemia. Observasi menarik lainnya

mengenai kondisi ini adalah bahwa baru-baru ini enterovirus ditemukan pada

sampel biopsi usus 75% kasus T1D bila dibandingkan kelompok kontrol yang

hanya 10%. Hal ini mungkin merefleksikan infeksi enterovirus yang persisten

pada mukosa usus yang berfungsi sebagai reservoir virus yang tidak terdeteksi di

mana reservoir ini dapat meluas ke area pankreas dan menyebabkan insulitis.

CVB menginduksi up-regulasi kemokin CXCL10 pada sel beta pankreas

baru-baru ini diketahui sebagai salah satu konsekuensi awal dari infeksi.

Hiperekspresi dan adanya infeksi virus, keduanya ditemukan bersamaan pada

T1D fulminant (berat), sebuah varian T1D yang sangat agresif yang ditemukan

di populasi Jepang. Studi pada hewan telah menemukan peran penting dari

CXCL10 pada rekrutmen sel T autoreaktif yang mengekspresikan CXCR3 pada

kondisi infeksi virus.

Secara kumulatif, data yang tersedia menunjukkan keterlibatan CVB pada

setidaknya satu subset kasus T1D dan memberikan peringatan untuk

pencegahan infeksi pada individu yang rentan. Namun demikian, yang lebih

merumitkan situasi adalah ditemukannya efek proteksi dari CVB terhadap T1D

pada kondisi eksperimental tertentu, yang mendukung hipotesis higien.

Kelompok kami juga telah menunjukkan bahwa proteksi ini secara mekanis diatur

melalui dua pathway yang berbeda, termasuk penguatan Treg fungsional dan up-

regulasi reseptor ko-inhibisi PD-L1 pada sel limfoid. Data-data ini memberikan

titik terang pada ambiguitas peran infeksi virus dalam konteks autoimunitas.

2. Virus lain

Infeksi virus lain juga dikaitkan dengan T1D, namun hubungan kausatifnya

masih belum terbukti.

Hubungan potensial antara T1D dengan rotavirus, penyebab utama

gastroenteritis pada anak, didasarkan pada kemungkinan mimikri molekul.

Kesamaan tersebut pada awalnya ditemukan antara epitop sel T pada GAD dan

IA-2 serta pada protein virus. Sebuah penelitian lanjutan di Australia menemukan

adanya hubungan antara infeksi rotavirus dan auto-antibodi islet pada anak

dengan resiko, namun sejumlah kelompok penelitian pada Finlandia gagal untuk

mengkonfirmasi hubungan ini. Kelompok penelitian di Finlandia ini kemudian juga

tidak berhasil menemukan hubungan antara respon sel T yang spesifik terhadap

rotavirus dengan adanya auto-antibodi terkait T1D. Sehingga, status saat ini

mengenai infeksi rotavirus sebagai etiologi T1D masih belum dapat dikonfirmasi.

Senada dengan hal itu, banyak laporan awal mengenai peran potensial virus-

virus lain pada T1D, seperti cytomegalovirus, parvovirus, dan encephalo-

myocarditis virus, yang juga masih harus dikonfirmasi lagi pada populasi pasien

yang besar.

Yang secara konseptual menarik adalah adanya hubungan antara infeksi

rubella kongenital dan onset diabetes setelah lahir, sebuah topik yang baru-baru

ini diangkat oleh Gale. Sindroma rubella kongenital terdiri atas sejumlah

gangguan baik fisik ataupun perilaku dan ditandai dengan penyakit multisistem.

Menariknya, progres menjadi diabetes dihubungkan dengan tingginya frekuensi

halotipe HLA-A1-B8-(DR3-DQ2) yang rentan terhadap T1D, namun bukti

langsung terhadap autoimunitas yang spesifik terhadap islet masih sangat

jarang. Sebuah mekanisme alternatif bahwa virus akan mengganggu

perkembangan massa sel beta saat ini lebih dipilih. Sebagai konsekuensi dari

karakteristik atipikal ini, beberapa konsensus guideline klinis memasukkan

diabetes rubella kongenital dalam sebuah kategori terpisah yakni diabetes tipe

spesifik lain. Namun argumen paling penting dari pernyataan bahwa infeksi

rubella tidak bertanggung jawab terhadap peningkatan insiden T1D secara global

adalah karena virus ini telah dieliminasi dari negara-negara maju sejak

diperkenalkannya vaksin pada tahun 1969. Pernyataan tersebut juga

mengeksklusi infeksi mumps meskipun terdapat laporan terbaru pada kasus T1D

fulminant.

Karena vaksinasi tidak menurunkan insiden T1D, dipertanyakan apakah

program vaksinasi di seluruh dunia terkait dengan peningkatan insiden. Memang,

pemberian imunisasi secara umum pada anak dan makin meningkatnya T1D di

negara maju tampaknya terjadi bersamaan. Meski demikian, beberapa penelitian

besar menemukan tidak adanya bukti hubungan kausatif antara imunisasi pada

anak dengan T1D, sehingga dilihat dari rasio resiko-manfaat tetap dianjurkan

untuk memberikan imunisasi sebagai usaha proteksi terhadai infeksi.

B. Bakteri

Komposisi bakteri di usus telah diketahui sebagai sebuah variabel penting

dalam perkembangan T1D. Bukti langsung didapatkan pada hewan pengerat,

karena diabetes semakin berat dalam kondisi spesifik bebas patogen atau

dengan pemberian antibiotik. Namun pada penelitian lain, pemberian antibiotik

justru dapat mencegah diabetes. Mungkin terjadi kondisi autoimunitas saat

keseimbangan mikroba yang rumit di usus terganggu. Selain itu, dinding usus

tidak tampak memiliki kapasitas yang sama dalam membentuk sebuah barrier

yang koheren yang memisahkan bakteri lumen dengan sistem imun pada model

T1D bila dibandingkan dengan kontrol. Hal tersebut diistilahkan dengan fenotip

leaky gut (usus bocor) yang diduga dapat meningkatkan eksposure antigen

bakteri terhadap sistem imun. Di usus pasien dengan T1D, juga telah ditemukan

aktivasi imun subklinis dan bukti adanya gangguan subset Treg. Kami telah

menyebutkan adanya enterovirus di spesimen usus, yang mungkin menjadi salah

satu pemicu fenotip inflamasi di usus tersebut. Sebaliknya, pemberian probiotik

yang spesifik mungkin dapat mencegah autoimunitas terhadap islet pada kondisi

tertentu dan penelitian klinis saat ini masih berlangsung untuk memvalidasi

hipotesis tersebut. Secara kolektif, tampaknya antibiotik dan probiotik dapat

mempengaruhi perkembangan T1D dengan mengubah keseimbangan mikroba

usus bisa ke arah tolerogenik ataupun non tolerogenik, tergantung dari konstitusi

mikroflora usus saat pemberian antibiotik dan probiotik tersebut.

Sebuah penelitian oleh Wen et al memberikan titik terang terhadap

beberapa mekanisme yang mengatur keseimbangan rumit di level usus tersebut.

Tikus NOD yang tidak memiliki komponen sinyal TLR yang penting yakni MyD88

justru terproteksi dari diabetes. Selain itu, pemberian sel T CD4+ yang

mengekspresikan reseptor TCR diabetogenik BDC2.5, gagal untuk memperluas

limfonodi pankreas (LN) dari MyD88-/- pada tikus NOD. Dipostulasikan bahwa

pengenalan abnormal terhadap beberapa bakteri usus tertentu mungkin terjadi

pada perkembangan diabetes pada model NOD reguler, di mana pathway ini

tidak terjadi pada varian MyD88. Pemberian antibiotik spektrum luas terhadap

tikus NOD MyD88-/- meningkatkan kembali kemungkinan terjadinya diabetes,

dan tikus MyD88-/- yang bebas bakteri juga menunjukkan resiko T1D bila

dibandingkan dengan tikus NOD MyD88-/- yang tumbuh di lingkungan SPF

rumah. Temuan yang terakhir ini mengindikasikan bahwa setidaknya beberapa

anggota komunitas mikroba di usus mungkin dapat memberikan proteksi

terhadap diabetes secara independen dari MyD88. Meskipun gambaran mekanis

ini jauh dari sempurna, hasil-hasil ini memberikan bukti prinsip peran penting

homeostasis imunitas usus dalam mencegah T1D.

Faktor resiko bakterial yang baru-baru ini ditemukan adalah Mycobacterium

avium subspesies paratuberkulosis (MAP), yang merupakan penyebab

paratuberkulosis pada hewan pemamah biak. Penting dicatat bahwa bakteri ini

juga terdapat pada susu dari sapi yang terinfeksi dan dapat melewati

pasteurisasi. Respon humoral yang secara klinis signifikan terhadap antigen

MAP dan lisis seluruh sel, didapatkan pada pasien dengan T1D. Selain itu,

keberadaan antigen MAP juga ditemukan pada pasien T1D melalui kultur dari

isolat darah. Selanjutnya dilaporkan bahwa polimorfisme dalam gen SLC11A1

terkait dengan adanya DNA MAP pada pasien T1D. Karena MAP bertahan dalam

makrofag dan diproses oleh sel dendritik, disimpulkan bahwa bentuk mutan dari

SLC11A1 dapat mengubah prosesing atau presentasi antigen MAP sehingga

menyebabkan respon diabetogenik. Kami mencatat bahwa semua studi yang

menjadi referensi dari topik ini berasal dari kelompok yang sama yang

mendokumentasikan hubungan dalam populasi Sardinia yang terisolasi. Masih

harus dilihat lebih jauh apakah temuan ini akan dikonfirmasi melalui penelitian

lain dengan pasien yang berbeda.

Kesimpulannya, sebagaimana virus, terdapat banyak bukti tidak langsung

yang mengharuskan kita fokus terhadap bakteri sebagai agen potensial pemicu

T1D.

C. Pencetus Lingkungan Lainnya

Kami telah menemukan kemungkinan kerentanan dari homeostasis

imunitas usus pada T1D, yang menandakan peran potensial dari flora bakterial.

Jelas terdapat banyak substansi lain yang mungkin mengganggu respon

fisiologis di lokasi sistem imun mukosa, beberapa di antaranya diduga

merupakan faktor kausatif pada T1D.

1. Susu Sapi

Susu sapi, dan terutama komponen albumin di dalamnya, diduga memicu

autoimunitas terhadap islet, karena ditemukan adanya reaktivitas silang antara

antibodi serum terhadap albumin dan ICA-1 (p69), sebuah protein permukaan sel

beta. Beberapa penelitian menunjukkan pemberian susu sapi di usia awal

kehidupan menjadi faktor predisposisi diabetes yang berkebalikan dengan durasi

pemberian ASI dalam waktu lama selama bayi. Ide baru mengenai pemberian

susu sapi sebagai kontributor T1D segera mendapat tentangan dari penelitian-

penelitian yang tidak menemukan adanya relevansi kausatif. Sejak saat itu, topik

ini selalu menjadi kontroversi, karena bahkan pada tikus NOD dan strain BB

ditemukan hasil yang saling bertentangan. Hasil yang mendukung adanya

hubungan kausatif dilaporkan dari populasi pasien di Finlandia. Penelitian TRIGR

(Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) secara khusus mencatat dan

meneliti hal tersebut. TRIGR akan memeriksa apakah formula bayi terhidrolisis

dapat menurunkan resiko T1D dibandingkan dengan formula berbasis susu sapi

pada anak dengan kondisi genetik yang beresiko. Data-data awal menunjukkan

bahwa formula terhidrolisis memberikan beberapa proteksi dan bahwa antibodi

maternal dapat memberikan proteksi bayi yang mendapatkan ASI terhadap

enterovirus. Penelitian di Finlandia lainnya juga menemukan bahwa polimorfisme

PTPN22 dapat mempengaruhi autoimunitas terhadap islet hanya bila anak

terekspose terhadap susu sapi selama masa awal kehidupan, yang memicu

dikeluarkannya berbagai penjelasan terkait banyaknya temuan yang kontradiktif.

Hingga saat ini, pernyataan-pernyataan yang mendukung peran patogenik dari

protein susu sapi pada T1D masih sedikit. Harrison dan Honeyman memberikan

suatu sudut pandang menarik yakni bahwa peningkatan imunitas terhadap

protein susu sapi, mungkin merefleksikan gangguan umum dalam imunitas

mukosa, dan bukan merupakan faktor resiko yang unik.

2. Protein gandum

Meskipun tidak sebesar susu sapi, protein gandum, atau lebih spesifiknya

gluten, saat ini makin banyak diperhatikan. Sebuah diet bebas susu, berbasis

gandum menghasilkan frekuensi diabetes yang lebih tinggi pada tikus BB dan

NOD, dan pada tikus NOD diet ini menginduksi bias sitokin Th1-type di usus.

Pada pasien T1D, peningkatan reaktivitas sel T darah perifer terhadap gluten

gandum lebih sering ditemukan dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Selanjutnya juga dilaporkan bahwa waktu eksposure awal terhadap cereal pada

bayi juga mempengaruhi onset autoimunitas terhadap islet pada anak dengan

resiko. Pola ini menghilang pada celiac disease (CD), sebuah penyakit autoimun

yang diinduksi oleh pemberian gluten pada individu dengan resiko genetik.

Tumpang tindih antara kedua penyakit tersebut telah lama diketahu, dan

prevalensi CD yang tidak terdiagnosis di antara pasien T1D dan keluarganya

ternyata lebih tinggi dari dugaan. Namun tidak seperti pasien CD, belum ada

bukti kuat untuk mengasumsikan bahwa gluten menyebabkan inisiasi

autoimunitas pada T1D. Analog dengan protein susu sapi, reaktivitas imun

terhadap protein gandum pada T1D dapat menjadi konsekuensi umum dari

respon mukosa acak, dan bukan pemicu spesifik autoimunitas terhadap islet.

3. Vitamin D

Beberapa komponen diet mungkin dapat meningkatkan kemungkinan T1D,

namun pengetahuan-pengetahuan saat ini justru mengarah pada efek protektif

vitamin D terhadap T1D. Vitamin D tidak hanya didapatkan dari nutrisi, namun

juga disintesis di kulit saat terekspose matahari. T1D memiliki onset musiman,

dan mandi sinar matahari selama beberapa jam setiap bulan memiliki korelasi

terbalik dengan insiden T1D. Vitamin D secara efektif menghambat diferensiasi

sel dendritik dan aktivasi imun. Level metabolit vitamin D ditemukan lebih rendah

pada plasma pasien dengan T1D saat-saat mendekati onset, dan peningkatan

intake vitamin D dapat menurunkan insiden T1D pada tikus dan manusia.

Pencarian polimorfisme genetik dalam reseptor vitamin D (VDR)

mendapatkan hasil yang bertentangan terhadap korelasi vitamin D dengan T1D

pada sebagian besar penelitian, dan sebuah meta analisis terbaru menyimpulkan

bahwa tidak terdapat bukti adanya hubungan tersebut. Penelitian-penelitian baru-

baru ini mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat hubungan antara polimorfisme

VDR dengan autoimunitas sel beta, namun penelitian-penelitian teresebut

berhasil mengidentifikasi polimorfisme terkait T1D pada gen yang mengkode

enzim yang terlibat dalam metabolisme vitamin D. Menariknya, ditemukan

interaksi antara VDR dan alel HLA yang dimediasi oleh elemen responsif vitamin

D yang ada di regio promoter alel HLA-DRB180301. Dapat diduga bahwa

kurangnya asupan vitamin D pada awal masa kanak-kanak dapat berkontribusi

terhadap perkembangan T1D akibat rendahnya ekspresi DRB1*0301 di thymus.

Singkatnya, vitamin D dapat dianggap sebagai sebuah faktor lingkungan yang

penting dalam menjaga toleransi imun terhadap diri sendiri dan mencegah

autoimunitas. Penting untuk dicatat, penggunaan metabolit vitamin D untuk terapi

pada manusia, masih terhambat oleh efeknya terhadap kalsium dan metabolisme

tulang. Sehingga, saat ini telah didesain analog struktural yang memberikan efek

imunomodulator yang lebih dominan. Terapi aktif T1D dengan analog vitamin D

masih merupakan suatu hal yang menjanjikan di masa depan, dan individu yang

beresiko seharusnya juga berusaha menghindari defisiensi vitamin D.

Sejumlah besar komposisi diet dan pemicu lingkungan juga diketahui dapat

mempengaruhi perkembangan diabetes pada model hewan, dan beberapa di

antaranya adalah asam lemak omega 3, namun bukti pada manusia masih

terbatas.

IV. TIMELINE PATOGENESIS DIABETES TIPE I

Beberapa model timeline telah diajukan untuk memberikan gambaran

outcome dari interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Gambar 1

memberikan tinjauan visual mengenai beberapa hipotesis yang dominan yang

diajukan selama bertahun-tahun. Hipotesis penurunan sel beta linier yang

dipostulasikan oleh Eisenbarth pada tahun 1986, masih merupakan model utama

yang dijadikan referensi untuk T1D. Berdasarkan model ini (Gambar 1A), individu

yang memiliki kerentanan genetik yang pada waktu tertentu terekspose agen

lingkungan tertentu yang dapat memicu autoimunitas terhadap islet akan

mengalami penurunan massa sel beta dalam pola linier, mengalami peningkatan

produksi autoantibodi, hiperglikemia, dan hilangnya C-peptide. Meski hipotesis ini

memberikan penjelasan lengkap mengenai sequence kejadian yang terjadi

selama perjalanan T1D, namun hipotesis ini tidak mengintegrasikan faktor-faktor

yang berkontribusi terhadap variabilitas axis waktu selama fase pre-diabetes.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa progres penyakit T1D bukan merupakan

proses yang linier, namun lebih merupakan proses dengan variasi kecepatan

sesuai masing-masing pasien. Pada bab sebelumnya, kami telah mendiskusikan

efek dari polimorfisme genetik spesifik terhadap kerentanan terjadinya T1D.

Tampaknya bisa diterima bahwa bila spektrum polimorfisme genetik sangat

ekstrim (contoh: IPEX dan APS-1, serta mungkin juga haplotipe HLA) maka

hanya dibutuhkan pemicu yang rendah dari lingkungan untuk menimbulkan

penyakit, dan pasien akan kehilangan massa sel beta dalam pola linier apapun

pemicunya (Gambar 1Bi). Di sisi lain, bila mutasi yang terjadi tidak terlalu berat,

maka tidak akan berkembang menjadi T1D bila tidak ada pemicu (Gambar 1Bii),

atau membutuhkan pemicu lingkungan yang berat (contoh: IFIH1 dan infeksi

virus) untuk pada akhirnya menyebabkan hiperglikemia (Gambar 1B, iii dan iv).

Kelompok kami, mengambil kesimpulan yang sama dengan Bonifacio et al, yakni

mengajukan sebuah versi yang lebih mendetail dari model non-linier yang

menggambarkan T1D sebagai sebuah penyakit yang kambuh-kambuhan

(Gambar 1C). Secara spesifik, kami menyatakan bahwa ketidakseimbangan

antara sel T efektor autoreaktif dan Tregs dapat terjadi seiring waktu dan pada

akhirnya dapat menyebabkan penurunan massa sel beta. Saat keseimbangan

bergeser ke arah autoimunitas terhadap islet, maka efek ini untuk sementara

akan dilawan oleh respon proliferatif dari sel beta, sehingga menghasilkan suatu

fase penurunan kebutuhan insulin pengganti yang disebut honeymoon phase

(Gambar 2). Untuk menyesuaikan peran agen infeksi ke dalam model T1D

sementara ini, kami memperkenalkan hipotesis fertile field. Fertile field (Gambar

1D) dideskripsikan sebagai sebuah jendela waktu saat terjadi infeksi virus, yang

dapat bervariasi sesuai tipe infeksi, lokasi anatomis , dan durasi respon inflamasi

akibat virus. Fertile field ini akan memicu ekspansi sel T autoreaktif melalui

mekanisme mimikri molekuler atau aktivasi bertahap dan mungkin akan

mengakibatkan autoimunitas total serta T1D.

Gambar 1. Timeline untuk diabetes tipe 1. A: model penurunan massa sel beta

secara linier, sebagaimana diajukan oleh Eisenbarth. Dalam hal predisposisi

genetic, pemicu lingkungan akan menginduksi autoimunitas terhadap islet dan

kematian sel beta sehingga menyebabkan kondisi pre-diabetik dan selanjutnya

terjadi onset klinis. B: Telah diakui secara luas bahwa jangka waktu antara

inisiasi autoimunitas dan onset klinis sangat bervariasi. Chatenoud dan

Bluestone mengajukan beberapa scenario terkadi variabilitas tersebut. Interaksi

antara faktor genetic dan faktor lingkungan seperti infeksi virus sangat mungkin

akan menyebabkan fluktuasi massa sel beta sebelum muncul onset. C: kami

telah mengajukan konsep T1D sebagai suatu penyakit kambuh-kambuhan,

bergantung dari disrupsi dan pengembalian keseimbangan yang siklis antara sel

T efektor dan Tregs dan mungkin dapat menghambat proliferasi sel beta. Model

ini juga memberikan suatu alasan mekanis untuk perjalanan klinis T1D yang

bervariasi. D: Hipotesis fertile field mempostulasikan adanya jangka waktu

setelah infeksi virus di mana seorang individu dengan resiko dapat mengalami

autoimunitas. Infeksi oleh virus tertentu akan menciptakan suatu fertile field untuk

sementara waktu. Eksposure awal terhadap virus (contoh: melalui presentasi

APC, sel purple) akan menciptakan suatu respon antivirus normal (sel T hijau),

kemudian pembentukan sel T autoreaktif (sel T merah) dapat terjadi melalui

reaktivitas silang dengan antigen virus (mimikri molekul) ataupun melalui

pengenalan langsung terhadap autoantigen (aktivasi bystander). Aktivasi

bystander diduga dimediasi oleh APC yang memproses dan mempresentasikan

self-antigen, dengan potensi untuk menimbulkan suatu sel T autoreaktif hanya

bila terdapat sinyal bahaya dari virus.

Gambar 2. Bagaimana T1D bisa muncul. Gambar ini merepresentasikan massa

atau fungsi sel beta (garis oranye) serta perbedaan fase imunologis (kolom

dengan alphabet di atasnya) yang terjadi pada lokasi anatomis yang relevan

(baris dengan angka di sebelah kanannya). Kejadian spesifik akan dikaitkan

melalui koordinat alfa-numerik dalam penjelasan sebagai berikut. Saat garis

oranye dari fungsi sel beta menurun hingga zona merah, individu tersebut dapat

didiagnosis secara klinis dengan T1D. Sebuah seri kejadian yang kompleks

sudah mendahului proses tersebut dan sebagian besar tidak terdeteksi. Pada

awalnya, terjadi sebuah kelainan sehingga menimbulkan kerentanan genetic (a1)

yang berinteraksi dengan sebuah pemicu dari lingkungan (a2) sehingga

kemudian terjadi dua hal yang menyebabkan individu tersebut mengalami

diabetes. Di pancreas, sel beta akan meng-up-regulasi IFN- (b3) dan

selanjutnya MHC klas I (c3). Hal ini akan membuat sel beta mudah diserang oleh

sel T CD8 autoreaktif yang spesifik terhadap antigen dalam pancreas.

Konsekuensinya, antigen sel beta yang terlepas akan diambil oleh sel APC di

sekitarnya (c3) dan ditransfer ke limfonodi yang mendrainase pancreas (c2).

Sedangkan di perifer (c1), pemicu dari lingkungan akan menyebabkan

pergeseran metabolomik sehingga menciptakan suatu lingkungan pro inflamasi

yang meningkatkan respon sel T efektor lebih dari fungsi Tregs. Antigen sel beta

yang dipresentasikan dalam kondisi inflamasi tersebut dan dengan bantuan CD4

(c2) akan menginisiasi konversi sel B menjadi sel plasma (d2) dan produksi

autoantibodi insulin (serokonversi) (d1). Selain itu, sel T CD8 juga akan

terstimulasi untuk berproliferasi (d2) dan bermigrasi ke pancreas (d3). Stress

kedua yang diinduksi oleh kematian sel beta (d3), yang melibatkan perforin, IFN-

, dan TNF-, akan menyebabkan beberapa sel beta menghentikan produksi

insulin (pseudoatrofi). Kematian ini juga menyebabkan pelepasan antigen sel

beta yang baru yang akan diambil oleh APC, termasuk sel B yang bermigrasi

(d3), dan pada akhirnya akan dibuang ke limfonodi pancreas (d3-d2). Ini

menciptakan suatu spesifisitas baru untuk CD4 (e2) dan CD8 (e1) dalam sebuah

proses yang disebut penyebaran epitope. Kematian sel beta yang terjadi

selanjutnya akan lebih berat dan biasanya menyebabkan penurunan hebat fungsi

dan massa sel beta (e3). Menariknya, inflamasi autoimun juga dapat

menstimulasi beberapa proliferasi sel beta (f3), sehingga massa sel beta untuk

sementara waktu dapat dikembalikan. Selain itu, terkadang Tregs dapat

meningkat dan menurunkan respon sel T efektor (f3). Fluktuasi antara respon

autoreaktif yang destruktif dan penurunan respon oleh regulasi imun dan

proliferasi sel beta mungkin akan menciptakan suatu siklus sembuh-kambuh

yang non-stop terhadap massa sel beta (garis oranye). Pada akhirnya hal

tersebut akan dimenangkan oleh respon autoreaktif, dan T1D akan terdiagnosis

pada 10-30% massa sel beta yang tersisa. Remisi yang terjadi setelah diagnosis

klinis diabetes ditegakkan diistilahkan dengan fase honeymoon (f3), sebuah

tahap temporer di mana terjadi produksi insulin yang relative cukup.

V. FAKTOR IMUNOLOGI DALAM DIABETES TIPE I

Beberapa kejadian imunologis tanpa gejala terjadi selama sebelum muncul

gejala klinis diabetes tipe1. Beberapa yang paling penting yakni produksi

autoantibodi, aktivasi limfosit self-reactive, di mana limfosit ini kemudian

menginfiltrasi pankreas sehingga menghancurkan sel beta yang memproduksi

insulin di islet Langerhans. Kerusakan spesifik yang persisten ini mungkin terjadi

tanpa diketahui selama bertahun-tahun, dan gejala klinis utama hanya akan

tampak setelah mayoritas sel beta rusak atau mengalami disfungsi, sehingga

individu tersebut akan bergantung pada pemberian insulin dari luar (gambar 2).

Sehingga, saat ini diprioritaskan pencarian biomarker yang dapat menandai

respon autoimun yang sedang terjadi. Kami akan menggarisbawahi beberapa

kejadian imunologis yang penting di sini. Informasi tambahan mengenai interaksi

silang antar sel imun pada T1D akan dibahas di lain bab.

A. Perubahan Metabolik: Keterkaitan Kausatif dengan Faktor Imunitas?

Sejauh ini, serokonversi menjadi autoantibodi positif merupakan tanda

utama yang dapat dideteksi dari respon autoimun yang sedang berjalan. Namun

Oresic et al, baru-baru ini menyatakan bahwa disregulasi metabolik terjadi lebih

dulu sebelum muncul autoimunitas pada T1D. Peningkatan konsentrasi

lysophosphatidylcholine (lysoPC) di serum, mendahului munculnya auto-antibodi

islet. Pada sampel yang diambil dari penelitian cohort Finnish DIPP, perubahan

karakteristik metabolit serum hanya ditemukan pada anak-anak yang pada

nantinya menderita T1D. Perubahan ini mencakup penurunan suksinat, PC,

fosfolipid, dan ketoleusin dalam serum, serta peningkatan asam glutamat dalam

serum. Produk sampingan lipid yang reaktif tersebut memiliki kapasitas untuk

mengaktivasi molekul pro-inflamasi, yang berfungsi sebagai pendukung alami

sistem imun. Namun masih belum diketahui apakah kejadian metabolik tersebut

dapat memicu periode autoimun, atau hanya karena lebih mudah dideteksi.

Namun, temuan ini memberikan kesempatan untuk menegakkan diagnosis dini.

B. Sel B Memproduksi Auto-antibodi Anti-Islet yang Berkaitan dengan

Diabetes

Autoantibodi utama pada T1D bersifat reaktif terhadap empat autoantigen

islet (islet cell autoantibodies atau ICA): insulinoma-associated antigen-2 (I-A2,

ICA512), insulin (mikro IAA atau mIAA), glutamic acid decarboxylase 65

(GAD65), dan zinc transporter 8 (ZnT8). Adanya autoantibodi dini

menggambarkan peran dari sel B plasma dalam memproduksi antibodi di awal

proses imunologis. Memang, sel B dengan jelas berkontribusi terhadap

patogenesis T1D pada manusia. Pada model NOD, sel B menginfiltrasi pankreas

selama tahap awal insulitis, dan ablasi sel B baik secara genetik ataupun

dimediasi oleh antibodi pada tikus NOD, dapat memberikan efek proteksi.

Bagaimana, kapan, dan di mana sel B berkontribusi terhadap onset diabetes

masih diperdebatkan dan didiskusikan dengan detail di lain topik. Singkatnya,

karena autoantibodi yang diproduksi oleh sel B merefleksikan sebuah

pendahuluan kondisi autoimunitas, sel B sangat mungkin berpartisipasi aktif

dalam respon imun karena kapasitasnya untuk mempresentasikan antigen ke sel

T CD4 dan CD8 diabetogenik.

C. Sel T yang Spesifik terhadap Islet di Perifer

Definisi tekstual dari T1D dapat berupa sebuah penyakit autoimun di mana

sel T CD4+ dan sel T CD8+ menginfiltrasi islet of Langerhans, sehingga

menyebabkan destruksi pada sel beta. Memang, sel T dianggap sebagai

eksekutor terakhir destruksi sel beta. Hal ini dibuktikan melalui presipitasi

ataupun prevensi dari diabetes melalui transfer atau eliminasi sel T CD4 atau sel

T CD8. Perusakan sel beta oleh sel T CD8 merupakan mekanisme mayor

destruksi sel beta. Sel-sel T CD8 yang ditemukan pada lesi insulitik tikus NOD

dan manusia (Gambar 3), dapat merusak sel-sel beta melalui aktivasi MHC klas I

yang diekspresikan pada sel beta. Dan memang, defisiensi MHC klas I akibat

kurangnya mikroglobulin beta-2, ataupun defisiensi MHC-I spesifik sel beta,

sudah cukup untuk menghentikan perkembangan diabetes dan mencegah

destruksi sel beta pada NOD. Secara mekanis, destruksi sel beta dapat

melibatkan pelepasan granula sitolitik oleh sel T CD8 yang mengandung perforin

dan granzyme, atau melalui interaksi Fas dan Fas ligand. Sel T CD4

kemungkinan besar membantu sel T CD8 dan sel B dengan menyediakan

sitokin, seperti IL-21, dan sebuah positive feedback loop melalui interaksi CD40L-

CD40 terhadap sel APC, yang pada akhirnya meningkatkan respon autoreaktif

sel T CD8. Keberadaan sel T CD4 pada lesi insulitik menunjukkan adanya peran

sel tersebut dan kapasitasnya dalam inflamasi.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai epitop sel T autoreaktif telah terpusat di

sekitar empat macam protein yang juga merupakan target utama auto-antibodi:

proinsulin (PI), GAD65, I-A2, dan ZnT8. Sejauh ini, masih belum dapat ditentukan

secara sistematis kapan autoantibodi dan sel T autoreaktif muncul di perifer bila

dikaitkan satu sama lain. Sebuah sumber menarik dalam topik ini dapat dilihat

pada tinjauan yang dilakukan oleh Di Lorenzo et al yang membuat sejumlah

besar portofolio mengenai epitop-epitop yang teridentifikasi hingga saat ini. Yang

penting diketahui adalah, bahwa secara umum epitop utama dari sel T CD4+

yang diketahui, berasal dari GAD65, I-A2, dan PI baik pada manusia maupun

tikus. Selain itu, ada pula sedikit kontribusi dari heat shock protein (HSP)-60 dan

islet specific glucose-6-phosphatase catalytic subunit-related protein (IGRP),

sebagaimana HSP70 pada manusia. Di sisi lain, epitop CD8 autoreaktif manusia

terutama berasal dari preproinsulin signal peptida, dan sebagian kecil berasal

dari IA2, human islet amyloid polypeptide (IAPP) precursor protein, IGRP, cation

efflux transporter ZnT8 (Slc30A8), dan GAD65. Di tikus, epitop CD8 terutama

berasal dari IGRP dan GAD65/67, dan ~30% berasal dari PI serta 10% dari

dystrophia myotonica kinase (DMK). Menariknya, epitop peptida CD8

diidentifikasi dari human preproinsulin signal peptide melalui elusi dari molekul

HLA-A2. Hal ini mengarahkan pada konsep bahwa sel beta secara langsung

berkontribusi terhadap kehancuran dirinya sendiri, karena sel beta akan semakin

banyak menjadi target penghancuran saat distimulasi untuk menghasilkan lebih

banyak insulin. Secara umum, data-data memberikan bukti kuat bahwa

autoreaktifitas sel T CD8 terkait dengan destruksi sel beta pada T1D di manusia.

Gambar 3. Derajat infiltrasi pancreas pada pasien T1D terbatas bila

dibandingkan dengan infiltrasi pada tikus NOD di saat-saat onset diabetes.

Infiltrasi di dalam atau di sekitar islet Langerhans di pancreas terdiri atas sel T

CD8, sel T CD4, juga sel B, makrofag, dan sedikit sel dendritic. Dalam hal tipe-

tipe sel infiltrate tersebut, sudah dibuktikan melalui irisan pancreas pada manusia

maupun tikus NOD. Namun derajat inflamasi pancreas dan islet, yang dilihat dari

jumlah sel-sel infiltrate, jauh lebih sedikit pada manusia dibandingkan dengan

tikus NOD. A: derajat khas infiltrasi pada T1D onset baru di pancreas manusia.

Pewarnaan irisan pancreas untuk insulin (hijau) dan sel T CD8 (merah)

mengindikasikan bahwa hanya sedikit sel T CD8 yang dapat dilihat di sekitar

islet. Derajat infiltrasi yang sama rendahnya juga terlihat dari jumlah sel T CD4

dan sel B di irisan pancreas pasien T1D (tidak ditunjukkan). Informasi lebih lanjut

dapat dilihat pada Referensi 99. B: inflamasi khas saat-saat onset diabetes pada

tikus NOD betina. Pewarnaan untuk insulin (biru) dan CD8 (coklat-merah)

menunjukkan infiltrasi berat sel T CD8 di islet. Tipe dan derajat infiltrasi sel T

CD4 di saat-saat onset tersebut biasanya juga sama beratnya.

D. Faktor Imunologis di Pankreas Manusia

Baru-baru ini kami mengkaji status terbaru pengetahuan kami terhadap

histopatologi T1D. Kami menyimpulkan bahwa pengertian dasar kami mengenai

apa yang terjadi di pankreas adalah berdasarkan observasi di masa lalu, hingga

tahun 1960an.

Pada tahun 1965, Willy Gepts pertama kali mengidentifikasi infiltrasi

limfositik pada islet pankreas. Sejak saat itu, hal tersebut menjadi karakteristik

utama T1D yang disebut insulitis. Pada sebuah laporan kasus tahun 1985,

Bottazzo et al, menunjukkan upregulasi molekul MHC klas I yang dramatis dan

menunjukkan sel T CD8+ sebagai subset yang dominan di sekitar islet.

Observasi ini dikonfirmasi melalui sebuah pengumpulan sampel dalam jumlah

besar oleh Foulis et al. Beberapa pandangan utama di kemudian hari didasarkan

pada analisis lanjutan dari spesimen tersebut. Salah satu penelitian utama

menunjukkan bahwa upregulasi MHC klas I merupakan karakteristik umum

dalam islet diabetik di saat-saat mulai muncul onset. Patut dicatat bahwa

sejumlah besar IFN- ditemukan secara eksklusif di sel beta. Hal ini menambah

ketertarikan akan kemungkinan adanya etiologi virus, karena IFN- biasanya

muncul sebagai respon seluler terhadap infeksi virus. Secara umum, temuan-

temuan ini menyusun ide bahwa T1D merupakan sebuah penyakit autoimun

dengan banyak tahap (Gambar 2).

Telah diakui secara luas bahwa proses autoimun sangat bervariasi, baik

antar pasien ataupun dalam satu pasien seiring waktu. Foulis et al

mengestimasikan bahwa jumlah limfosit yang terkait dengan inflamasi islet

adalah ~85%. Sekitar 23% islet yang masih memproduksi insulin mengandung

limfosit, dan hanya 1% islet yang defisien insulin yang mengandung islet. Pada

penelitian di Jepang, dengan menggunakan biopsi, tidak ditemukan atau hanya

sedikit (2-62 sel MN di 3-33% islet) tanda insulitis. Penelitian dari Jepang ini

kurang akurat dalam hal pengambilan sampel, karena hanya mengambil area

pankreas yang terbatas.

Willcox et al, baru-baru ini memeriksa kembali berbagai temuan lama

dengan menggunakan reagen-reagen modern terhadap sampel yang

dikumpulkan oleh Foulis et al. Sel-sel T CD8+ dkonfirmasi merupakan sebuah

komponen seluler dari lesi insulin. Juga, jumlah puncak CD8 terkait dengan

derajat kerusakan dan kehilangan sel beta dari islet yang mengalami

pseudoatrophy (contoh: defisien insulin). Sel B ditemukan juga dengan pola yang

sama. Di sisi lain, makrofag hanya terdapat dalam jumlah sedang selama proses

penyakit. Menariknya, Tregs terdeteksi dalam islet hanya pada satu pasien. Hal

ini menunjukkan bahwa teritori asli dari Tregs adalah pada limfonodi pancreas

atau limpa. Alternatif lain adalah bahwa ketiadaan Tregs ini merupakan alasan

mengapa dapat terjadi insulitis.

Konsekuensi logis dari autoimunitas terhadap sel beta adalah tentunya

induksi apoptosis. Meski begitu, penelitian histologi cross-sectional menunjukkan

hanya sedikit terjadi apoptosis sel beta. Rentang estimasi mulai dari nol, 0.2 sel

beta per islet, hingga 6% dari keseluruhan sel beta. Rendahnya tingkat apoptosis

sel beta secara keseluruhan pada setiap waktu, merefleksikan alasan utama

lambatnya perjalanan penyakit T1D. Peran potensial dari survivin, sebuah

molekul yang terlibat dalam proteksi terhadap apoptosis, baru-baru ini ditemukan

dalam model hewan dan pasien T1D.

Sel beta memiliki kapasitas besar untuk beregenerasi melalui proliferasi,

yang kemungkinan merupakan respon terhadap inflamasi akibat imunitas,

setidaknya hal ini terjadi pada tikus NOD. Beberapa bukti pada manusia,

menggunakan marker proliferasi Ki-67, mengindikasikan tidak ada, terbatas, atau

ekstensif proliferasi sel beta pada berbagai tahap penyakit. Salah satu

penjelasan yang mungkin mengenai perbedaan antar spesies tersebut mungkin

karena kurangnya kondisi inflamasi pada manusia. Karakterisasi T1D pada

pankreas melalui pemeriksaan imunohistokimia telah dilakukan pada sampel dari

individu-individu dengan onset baru. Data-data dari tahap awal penyakit pada

pasien predibetes akan sangat berharga. Karena adanya insulitis dan status

autoantibodi di saat-saat munculnya onset sangat berkaitan, maka skrining

serum terhadap individu yang sehat dapat dilakukan untuk mengidentifikasi

abnormalitas imunologis awal di sekitar islet pasien pre-diabetes dengan

autoantibodi yang positif. Hanya satu penelitian yang secara sistematis

memeriksa donor sehat dengan autoantibodi yang positif. Penelitian ini

menunjukkan sangat rendahnya insiden insulitis yakni hanya 2 pada 62 kasus,

pada <10% islet. Outcome ini mungkin merefleksikan proses diabetogenik yang

sangat samar pada sebagian besar kasus pada manusia, yang mungkin

menandakan perjalanan penyakitnya yang kambuh-kambuhan. Alternatif lain,

data-data ini mungkin mengilustrasikan progres lobular yang besar, sehingga

dengan mudah terlewatkan.

E. Fase Honeymoon: Apakah Sel Beta Hidup Kembali Sementara Waktu?

Sudah jelas bahwa pasien sudah berada pada tahap akhir penyakit saat

presentasi klinis mulai muncul. Presentasi klinis muncul saat 60-90% sel beta

sudah rusak atau mengalami disfungsi. Namun jumlah pastinya sel beta yang

masih tersisa saat onset penyakit dimulai masih belum diketahui karena kurang

akuratnya pemeriksaan imaging non invasif untuk menghitung fungsi massa sel

beta pada manusia. Faktanya, pemeriksaan massa sel beta melalui deteksi

insulin melalui imunohistokimia mungkin akan menghasilkan suatu hasil yang di

bawah kenyataan sebenarnya. Penelitian-penelitian pada tikus NOD menemukan

sebuah kutub sel beta yang substansial namun non-fungsional (tidak

menghasilkan insulin) saat onset hiperglikema. Pengetahuan mengenai besarnya

jumlah sel beta yang mengalami penurunan fungsi sangat penting karena lebih

dapat dilakukan penghidupan kembali sel beta daripada regenerasi sel beta.

Sebuah kesempatan yang paling berharga untuk upaya tersebut adalah pada

masa honeymoon, sebuah fase remisi sementara yang terjadi hingga pada 60%

pasien setelah diberikan terapi awal insulin (Gambar 2). Fase honeymoon

tampaknya makin sering terjadi seiring meningkatnya usia saat onset dan dapat

berlangsung 3-6 bulan, namun juga dapat berlangsung hingga 2 tahun. Dalam

periode ini, dosis insulin dapat diturunkan secara signifikan atau bahkan tidak

diberikan sama sekali. Mekanisme yang dapat memperbaiki fungsi sel beta pada

fase ini masih belum dimengerti sepenuhnya, namun diduga bahwa stimulus

hiperglikemia yang konstan pada akhirnya akan membuat sel beta kelelahan.

Pemberian insulin awal akan menurunkan faktor stress tersebut terhadap sel

beta dan untuk sementara waktu memungkinkan sel beta yang mengalami

disfungsi untuk memperbaiki diri. Kami telah meneliti fase remisi ini dari

perspektif imunologis. Pada sebuah penelitian cohort terhadap pasien, kami

memfokuskan terhadap respon sitokin dari sel T terhadap antigen di darah

perifer. Menariknya, kami menemukan level FoxP3 yang lebih rendah pada sel

CD4+, sel CD25+, Tregs, dan rendahnya jumlah sel yang memproduksi IL-10

pada pasien remisi bila dibandingkan pasien dengan onset baru. Pada sebuah

peelitian cross sectional prospektif yang terbatas, kami menemukan bahwa

ekspresi FoxP3 yang lebih tinggi saat diagnosis, menjadi prediksi kontrol glikemik

yang lebih buruk, namun tingginya jumlah sel yang memproduksi IL-10 terkait

dengan kontrol glukosa yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian lain

melaporkan rendahnya level IFN- pada pasien remisi. Secara umum, data-data

tersebut menunjukkan bahwa mungkin terdapat komponen imunologis yang

mendasari fase honeymoon, yang menyebabkan imunomodulasi spesifik

terhadap antigen sehingga mengakibatkan autoimunitas segera setelah

diagnosis. Terakhir, masih harus dilihat kembali apakah temuan di sirkulasi

perifer ini terkait dengan kejadian-kejadian imunologis lokal di pankreas.

Pertanyaan ini khususnya sulit untuk dijawab karena sulitnya akses ke sampel

pasien.

F. NOD Tikus: Sebuah Gambaran yang Sangat Berbeda

Fase honeymoon tidak terjadi pada tikus NOD. Hal ini mengindikasikan

perjalanan penyakit yang lebih akut pada tikus NOD. Karenanya,

memperbandingkan histopatologi khas dari pasien T1D dengan tikus NOD onset

baru, seperti melihat pada dua penyakit yang berbeda (Gambar 3).

Progress diabetes pada tikus NOD betina ditandai dengan peri-insulitis non

destruktif, yang pada awalnya mengandung sel dendritik dan makrofag,

kemudian diikuti oleh sel B. Fase ini selanjutnya mengalami transgresi menjadi

sebuah destruksi sempurna terhadap sel beta yang dimediasi oleh sel T pada

usia 4-6 bulan. Level inflamasi pada akhirnya menjadi sangat ekstensif bahkan

terjadi infiltrasi hingga struktur limfoid tersier lokal. Karakteristik ini jauh lebih

agresif dibandingkan proses imunitas pada manusia yang samar dan kronis.

Parameter lain yang berbeda pada NOD termasuk kemampuan potensial sel

beta untuk berproliferasi dalam kondisi inflamasi dan besarnya massa sel beta

non fungsional saat onset penyakit. Masih belum diketahui apakah hal ini terjadi

pada T1D manusia. Secara keseluruhan, perbedaan ini mungkin menjelaskan

mengapa banyak strategi pencegahan dan terapi yang sukses pada model NOD,

yang tidak dapat diterapkan di klinis.

VI. IDENTIFIKASI INDIVIDU PRE-DIABETES

Secara klinis, pre-T1D merupakan periode destruksi sel beta yang sedang

berjalan di mana masih terdapat cukup banyak massa sel beta yang fungsional

untuk menjaga homeostasis glukosa. Para klinisi dan peneliti setuju bahwa

serangan diabetogenik yang samar di tahap sangat awal destruksi sel beta

merupakan waktu yang paling tepat untuk memulai terapi T1D. Hal ini karena

mungkin sekali untuk menjaga terapi dalam dosis yang rendah sehingga hanya

sedikit memberikan efek samping. Secara diagnostik, penentuan destruksi sel

beta yang sedang berjalan sangat sulit, namun individu dengan resiko tinggi

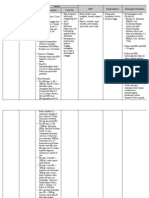

dapat diperiksa melalui seperangkat pemeriksaan (Tabel 1).

A. Skrining Genetik

Di atas kami telah mendiskusikan komponen genetik dari T1D. Kerentanan

genetik dari T1D ditentukan oleh gen yang terkait dengan fungsi imun dengan

pengecualian terhadap gen insulin. Komponen kerentanan genetik pada T1D

memungkinkan beberapa strategi pencegahan primer terhadap anggota keluarga

pasien dengan T1D, namun diketahui tidak ada pewarisan total dari penyakit ini.

Meski begitu, resiko terjadinya T1D tetap 10-15 kali lebih besar dibandingkan

dengan orang tanpa riwayat keluarga. Meskipun ~70% individu dengan T1D

membawa genotip beresiko pada lokus HLA, hanya 3-7% carrier resiko genetik

tersebut yang mengalami diabetes.

Sehingga, fokus lebih diberikan terhadap keluarga dari individu dengan

diabetes, khususnya saudara kembar, dan juga genotip yang terkait dengan

resiko tinggi T1D, contohnya genotip heterozigot DR3/4-DQ2/8.

B. Auto-antibodi Anti-Islet terkait Diabetes

Diduga jumlah autoantibodi, bukan spesifisitas autoantibodi, yang lebih

prediktif dalam proses perjalanan diabetes. Pada penelitian BABYDIAB hampir

tidak ada anak yang hanya mengekspresikan satu jenis antibodi yang mengalami

diabetes. Di sisi lain, hampir semua individu yang mengekspresikan berbagai

antibodi terkait diabetes akan ber-progress menuju diabetes dalam follow up

jangka panjang. Dalam penelitian cohort lainnya, dikonfirmasi bahwa ekspresi

dari dua atau lebih antibodi terkait dengan resiko yang sangat tinggi untuk

diabetes tipe I, dan jarang bersifat sementara. Meski demikian, autoantibodi

dapat berfluktuasi atau bahkan menghilang sama sekali. Sebuah contoh dapat

ditemukan pada penelitian American Diabetes Autoimmunity Study in the Young

(DAISY), yang mengarah pada usia anak karena dilakukan follow up mulai lahir.

Sekitar 95% anak pre-diabetes mengekspresikan autoantibodi anti-insulin namun

saat onset, hanya 50% yang tetap mengekspresikan autoantibodi anti insulin.

Sama dengan yang terjadi pada tikus NOD, autoantibodi anti insulin dapat

bersifat sementara selama proses menuju diabetes. Sehingga, spesifisitas ganda

dari autoantibodi-autoantibodi yang ada juga harus diperiksa. Skrining untuk

autoantibodi terhadap ICA512, insulin, dan GAD65 dapat dilakukan oleh dokter

layanan primer, namun untuk ZnT8 tidak tersedia atau hanya dapat dilakukan

pada fase penelitian. Informasi lainnya dapat dicari di sumber lain.

Tabel 1 Metode Skrining Saat Ini dan Masa Depan untuk Diagnosis T1D

Skrining Kriteria Pertimbangan

Genetic Hubungan dengan individu diabetic

(biasanya saudara derajat pertama)

atau teridentifikasi memiliki genotip

HLA resiko tinggi (DR3/4-DQ2/8)

Hanya 30-50% pasien T1D

yang memiliki genotip HLA

DR3/4-DQ2/8

Hanya 50-80% kembar

monozigot yang menderita

diabetes

Serologis Autoantibodi serum terkait dengan sel

beta islet (ICA): I-A2, IAA atau mIAA,

GAD65, ZnT8

Adanya autoantibodi dapat

berfluktuasi

Metabolik Produksi insulin fase pertama (oleh C-

peptida) cukup rendah sehingga

menghasilkan resiko diabetes >50%

dalam 5 tahun kedepan dan/atau IFG

atau IGT

Defek pada control glukosa

mungkin sudah terlalu

terlambat untuk dilakukan

terapi pencegahan yang

efektif

Sel T Immunoblot seluler, Elispot, dan

tetramers

Masih belum ada standarisasi

dan reprodusibiliti antar pusat

pemeriksaan

Metabolomik Peningkatan konsentrasi lysoPCs di

serum

Validasi spesifisitas, akses,

hingga spektrometri massa

Massa sel beta PET menggunakan IC2 Ab yang Validasi spesifisitas

dilabel

C. Pemeriksaan Sel-T yang Spesifik terhadap Islet

Meskipun sel T berkontribusi kuat terhadap patogenesis penyakit,

keberadaan sel T yang autoreaktif tidak selalu rutin diperiksa. Penjelasan untuk

hal ini adalah masih kurangnya pemahaman mengenai epitop dan kurangnya