CDK 037 Farmakokinetika Klinik

CDK 037 Farmakokinetika Klinik

Diunggah oleh

awadsonJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

CDK 037 Farmakokinetika Klinik

CDK 037 Farmakokinetika Klinik

Diunggah oleh

awadsonHak Cipta:

Format Tersedia

International Standard Serial Number: 0125 -913X

Tulisan dalam majalah ini merupakan pandang-

an/pendapat masing-masing penulis dan tidak

selalu merupakan pandangan atau kebijakan

instansi/lembaga/bagian tempat kerja si penulis.

Karya Sriwidodo

Diterbitkan oleh :

Pusat Penelitian dan Pengembangan PT. Kalbe Farma

Daftar Isi :

Artikel :

3

Pengantar Farmakokinetika

8

Farmakokinetika Klinik

13

Monitoring Kadar Terapeutik Obat

18

Ketersediaan Hayati Obat

21

Pengukuran Klirens Ginjal Obat

26 Teknik Analisis Obat Dalam Cairan Biologis Dengan GLC

dan HPLC

32 Farmakoterapi Rasional

37

Ketersediaan Hayati Sediaan Pelepasan Lambat

41 Strategi Penelitian Farmakokinetika

49

Bioavailabilitas Obat

53 Bagaimana Pengaruh Tubuh Terhadap Obat

55 Konsultasi Farmakologik di Samping Penderita

58 Sekilas Tentang Sub Bagian Farmakokinetika Bagian

Pene-

litian dan Pengembangan PT Kalbe Farma

62

65 Perkembangan

Bunuh Diri Bersama

Mastektomi : Sedikit Mungkin Sa-

ma Dengan Banyak

67 Hukum & Etika : Tepatkah Tindakan Saudara ?

69

Catatan Singkat

70 Humor Ilmu Kedokteran

72

Abstrak abstrak

Cara

Menentukan Kualitas Protein Suatu Bahan Makanan

Artikel

Pengantar Farmakokinetika

Dr Yeyet Cahyati S Apt

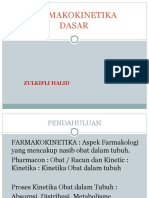

PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun yang lalu, pola pengontrolan kualitas

dan pemakaian klinik obat dipengaruhi oleh suatu disiplin

ilmu yang mempelajari nasib obat dalam tubuh. Disiplin ilmu

tersebut kita kenal dengan nama "Fammakokinetika".

Kata " farmakokinetika" berasal dari kata-kata

"

pharma-

con

"

, kata Yunani untuk obat dan racun, dan "kinetic".

Jadi

"

farmakokinetika" adalah

ilmu yang mempelajari kinetika

obat, yang dalam hal ini berarti kinetika obat dalam tubuh.

Proses-

proses yang akan menentukan kinetika obat dalam tu-

buh meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan

ekskresi. Untuk memahami kinetika obat dalam tubuh tidak

cukup hanya dengan menentukan dan mengetahui perkem-

bangan kadar atau jumlah senyawa asalnya saja (unchanged

compound), tetapi juga meliputi metabolitnya.

Bagian

tubuh di man konsentrasi/jumlah obat dan atau

metabolitnya

ditentukan biasanya darah (plasma/serum),

ekskreta (urin, faeses, ludah, dan lain

- lain), atau jaringan tubuh

lain.

PEMODELAN DALAM FARMAKOKINETIKA

Da lam suatu penelitian/studi farmakokinetika, perkembarig-

an kadar/jumlah obat (senyawa asal dan atau metabolitnya)

dalam tubuh dilakukan pada titik-titik waktu yang diskon-

tinyu (misalnya pada waktu-waktu 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3

jam, 6 jam dan 8 jam setelah pemberian obat), karena sampai

Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Institut Teknologi Bandung

Konsultan pada Sub Bidang Farmakokinetika, Bidang Farina-

kologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan PT Kalbe Farina,

Jakarta

dengan saat ini memang tidak mungkin untuk dapat menentu-

kan kinetika obat dalam tubuh secara eksperimental dalam

waktu yang kontinyu. Dengan demikian, data eksperimental

yang akan kita peroleh hanyalah untuk waktu-waktu tersebut

tadi. Sebagai contoh dapat dilihat gambar 1.

Jika data tersebut dibiarkan apa adanya, tidak banyak man-

faat yang bisa ditarik. Oleh karena itu, dalam dunia farina-

kokinetika akan dijumpai apa yang disebut dengan "model

"

.

"Model

"

yang paling sering dipakai adalah model komparte-

mental, di mana keadaan tubuh direjpresentasikan ke dalam

bentuk kompartemen: satu kompartemen atau pluri-komparte-

men. Tiap kompartemen mempunyai besarai volume (isi) yang

disebut "volume distribusi

"

. Model-model tadi hanyalah suatu

representasi

matematika yang tidak bisa dihubungkan dengan

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 3

keadaan fungsi-

fungsi tubuh secara tegas. Oleh karena itu

"

volume

distribusi"tadi disebut

"

volume

distribusi yang

timbul"

(apparent volume of distribution).

Beberapa contoh

model

kompartemental dalam farmakokinetika dapat dilihat

pada gambar 2.

Gambar 2. Representasi model Satu kompartemen dan masing-

masing satu contoh dari model dua kompartemen dan tiga komparte-

men dari model kompartemental tinier terbulca.

Berdasarkan ketepatan regresi kurva

yang diperoleh, kon-

stanta-konstanta

transfer antar kompartemen dan konstanta

kecepatan eliminasi (dan juga konstanta kecepatan absorpsi)

dari model tadi mendekati kinetika

proses tingkat satu, se-

hingga persamaan kinetika obat dapat diselesaikan ke dalam

persamaan umum :

Untuk

model satu kompartemen misalnya, jika obat diberi-

kan secara injeksi intravena (dalam dosis tunggal), perkem-

bangan kadar obat dalam darah dapat direpresentasikan de-

ngan persamaan :

Sedangkan untuk

model 2 kompartemen, dan obat diberi-

kan secara ekstravaskular, persamaan kinetika

yang cocok

adalah :

4 Ccrmin Dunia Kedokteran No. 37 1985

Waktu

Gambar 3. Bentuk umum kurva perkembangan kadar obat dalam

darah menurut model satu kompartemen setelah pemberian obat secara

injeksi intravena (A), infus dimana infus dihentikan sebelum kesetim-

bangan dicapai (B1), infus dimana infus dihentikan setelah kesetim-

bangan dicapai (B2), dan secara ekstravaskular (oral, rektal, dan lain-

lain) (C).

PROFIL PERKEMBANGAN KADAR OBAT DALAM TU-

BUH (DARAH)

Sebagaimana telah dikatakandi

muka, darah(plasma atau

serum) merupakan cairan tubuh

yang paling sering dipakai

dalam penelitian farmakokinetika. Ini mudah dimengerti

karena: (a)

kebanyakan obat sampai ke reseptornya melalui

darah, dan (b)

tidak mudah mendapatkan jaringan tubuhlain

dari organisme hidup, khususnya manusia.

Profil perkembangan kadar obat dalam darah dapat dibagi

ke dalam tiga kategori :

(a) Profil kinetika, di

mana obat dimasukkan sekaligus ke

dalam sistem peredaran darah (misalnya cara injeksi intra-

vena).

(b) Profil kinetika,di mana obat diberikan secara infus.

(c)

Profil kinetika, di mana obat diberikan secara ekstravasku-

lar (oral,

rektal, dan lain-lain).

Untuk obat yang

diberikan secara injeksi intravena, semua

obat akan masuk sekaligus ke dalam sistem peredaran darah,

kemudian jumlah obat dalam darah akan menurun karena obat

mengalami proses

distribusi dan eliminasi (metabolisme dan

ekskresi).

Untuk obat yang

diberikan secara infus, kadar obat dalam

darah akan naik secara perlahan-lahan sesuai dengan kecepatan

infus, dan akan naik terus sampai infus dihentikan atau sampai

suatu saat di mana kecepatan eliminasi sama dengan kecepatan

infus. Setelah infus dihentikan, kadar obat akan turun kembali

seperti halnya setelah pemberian secara injeksi intravena.

Pada pemberian obat secara ekstravaskular

(oral, rektal,

dan lain-lain), obat akan masuk ke dalam sistem peredaran da-

rah secara perlahan-lahan melalui suatuproses

absorpsi sampai

mencapai puncaknya, kemudian akan turun.

Gambaran umum bentuk kurva kinetika untuk masing-

masing cara pemberian dapat dilihat pada

gambar 3, sedangkan

bentuk kurva kinetika untuk tiapmodel kompartemental

dapat dilihat pada gambar

4.

Adanya suatu kinetika yang

pluri-kompartemental biasanya hanya dapat terlihat dengan

nyata pada pemberian obat secara injeksi intravena.

Waktu

Gambar

4. Bentuk umum kurva perkembangan kadar obat dalam

darah menurut

model satu kompartemen (A),model

dua kompartemen

(B), dan model

tiga kompartemen (C), pada pemberian obat secara

injeksi intravaskular.

KEGUNAAN FARMAKOKINETIKA

Pengetahuan farmakokinetika berguna dalam berbagai bi-

dang farmasi dan kedokteran, seperti untuk bidang farmako-

logi, farmasetika, farmasi klinik, toksikologi dan kimia medi-

sinal.

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 5

Bidang farmakologi

Pertama kali, dengan penelitian farmakokinetika dapat di-

bantu diterangkan mekanisme kerja suatu obat dalam tubuh,

khususnya untuk mengetahui senyawa yang mana yang se-

benarnya bekerja dalam tubuh; apakah senyawa asalnya, meta-

bolitnya atau kedua-duanya.

Jika efek obat dapat dinilai secara kuantitatif, data kinetika

obat dalam tubuh sangat penting artinya untuk menentukan

hubungan antara kadar/jumlah obat dalam tubuh dengan in-

tensitas efek yang ditimbulkannya. Dengan demikian daerah

kerja efektif obat (therapeutic window)

dapat ditentukan.

Bidang farmasetica

Dalam bidang farmasetika, farmakokinetika berguna untuk

menilai ketersediaan biologis (bioavailability) suatu senyawa

aktif terapeutik dari sediaannya (sediaan yang diberikan se-

cara ekstravaskular). Seperti sudah banyak dibuktikan, kualitas

zat aktif, jenis dan komposisi bahan pembantu serta teknik

pembuatan sediaan yang dipakai dalam pembuatan suatu se-

diaan dapat mempengaruhi ketersediaan biologis zat aktif dari

sediaan tersebut. Sedangkan ketersediaan biologis zat aktif

akan menentukan efektivitas terapeutik dari sediaan yang ber-

sangkutan.

Selain itu, farmakokinetika dapat membantu menentukan

pilihan bentuk sediaan yang paling cocok/baik untuk dibuat.

Bidang farmasi klinik

Untuk bidang farmasi klinik, farmakokinetika memiliki

beberapa kegunaan yang cukup penting, yaitu :

a) Untuk memilih route

pemberian obat yang paling tepat.

Apakah harus secara injeksi intravena, atau bisa dengan

route

lain seperti secara oral, rektal, dan lain-lain. Ini dapat dilaku-

kan dengan menilai ketersediaan biologis obat setelah pem-

berian dalam berbagai route

pemberian, dan dengan memper-

timbangkan profil kinetika obat yang dihasilkan oleh berbagai

route pemberian tersebut.

b) Dengan cara identifikasi farmakokinetika dapat dihitung

aturan dosis yang tepat untuk setiap individu (dosage regimen

individualization). Sampai dengan saat ini cara identifikasi

farmakokinetika merupakan cara yang paling tepat untuk

pengindividualisasian dosis, khususnya untuk obat-obat dengan

daerah keija terapeutik yang sempit seperti teofilin, dan lain-

lain.

c) Data farmakokiketika suatu obat diperlukan dalam penyu-

sunan aturan dosis yang rasional.

d)

Dapat membantu menerangkan mekanisme interaksi obat,

baik antara obat dengan obat maupun antara obat dengan

makanan atau minuman.

Bidang toksikologi

Dalam bidang ini farmakokinetika dapat membantu mene-

mukan sebab-sebab terjadinya efek toksik dari pemakaian

suatu obat.

Bidang kimia medisinal

Dalam bidang kimia medisinal, pengetahuan farmakokine-

tika dan data farmakokinetika suatu senyawa obat dapat mem-

bantu

memberikan arah terhadap sintesis senyawa-senyawa

obat baru yang lebih unggul: potensi lebih tinggi, stabilitas

6

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

dalam tubuh lebih terjamin, dan profil kinetika yang lebih

menguntungkan untuk pemakaian klinik sesuai dengan indi-

kasinya.

Sebagai contoh, sintesis senyawa-senyawa obat dari golong-

an benzodiazepin. Benzodiazepin mempunyai beberapa indi-

kasi seperti untuk pengimbas tidur, sebagai penenang, anti-

konvulsan, dan lain-lain. Untuk penggunaan sebagai penenang

sekarang telah disintesis beberapa senyawa dengan waktu pa-

ruh eliminasi yang cukup besar (50 jam ke atas) seperti etilo-

flazepat, dan lain-lain.

FARMAKOKINETIKA DI INDUSTRI FARMASI

Secara garis besar, industri-industri farmasi dapat dibagi ke

dalam dua kelompok, yaitu :

I. Industri farmasi yang memproduksi bahan baku (baik se-

nyawa aktif terapeutik maupun bahan pembantu), dan

sekaligus memproduksi sediaan jadi (tablet, kapsul, obat

suntik, dan lain-lain).

II. Industri farmasi yang hanya memproduksi obat jadi.

Untuk industri farmasi yang termasuk ke dalam kelompok

I, khususnya yang mensintesis senyawa-senyawa aktif tera-

peutik baru, penelitian farmakokinetika perlu dilakukan un-

tuk mengetahui/menentukan beberapa hal :

mekanisme kerja obat

arah sintesis senyawa baru selanjutnya

daerah kerja terapeutika obat

aturan dosis standar (standard dosage regimen)

route

pemberian dan bentuk sediaan yang paling cocok

kualitas obat jadi

dan lain-lain.

Untuk industri farmasi yang termasuk kelompok II seperti

lazimnya industri-industri farmasi yang ada di Indonesia dewa-

sa ini, fungsi penelitian farmakokinetika lebih terbatas, ter-

utama untuk menilai kualitas sediaan obat jadi yang dihasil-

kan, yaitu ditinjau dari segi ketersediaan biologisnya

(bio-

availability).

Fungsi lain yang bisa dikembangkan adalah untuk

menilai kembali atau untuk menghaluskan aturan dosis standar

yang sudah ditentukan, dengan memperhitungkan data kine-

tika senyawa aktif dari sediaan obat yang bersangkutan.

Dengan ketersediaan biologis yang tinggi, dosis obat bisa di-

perkecil sehingga penggunaan obat bisa lebih ekonomis. Un-

tuk industri-industri farmasi di Indonesia, fungsi yang kedua

ini

semestinya bisa benar-benar dikembangkan, mengingat

aturan dosis standar yang dipakai yaitu yang sudah ditetapkan

berdasarkan data kinetika obat yang diamati pada orang-orang

Barat. Padahal, obat akan digunakan untuk orang-orang Indo-

nesia yang belum tentu memiliki respon farmakokinetika yang

sama dengan orang Barat terhadap obat-obat yang dipakai.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH INDUSTRI-INDUSTRI

FARMASI DI INDONESIA

Untuk melaksanakan penelitian farmakokiketika terdapat

beberapa masalah yang harus dipecahkan.

Yang pertama adalah masalah tenaga ahli. Untuk penelitian

ini diperlukan tenaga ahli khusus untuk analisis farmakokine-

tika.

Berdasarkan pengalaman penulis, dalam program pen-

didikan tinggi farmasi stratum 1 (Sl) di Indonsia, disiplin

ilmu ini belum diberikan secara mendalam.

Masalah yang kedua adalah masalah peralatan, khususnya

peralatan untuk penentuan kadar obat dalam cairan biologis.

Cara

penentuan kadar untuk keperluan studi farmakokinetika

harus memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang cukup tinggi,

karena: (a) dalam sampel terdapat senyawa lain (baik senyawa

endogen maupun metabolit obat sendiri) yang dapat berinter-

frensi, dan (b) kadar obat yang harus ditentukan kadarnya re-

latif sangat rendah (rata-rata sampai di bawah 1 mcg/ml).

Masalah ini bisa dijawab dengan menggunakan peralatan anali-

sis yang ber-performance

tinggi seperti kromatograf cair penam-

pilan- tinggi ("HPLC

"

),

kromatograf gas, TLC-scanner, dan

lain-lain, di

samping juga diperlukan peralatan ekstraksi dan

derivatisasi untuk skala mikro. Untuk senyawa-senyawa anti-

biotika dengan tujuan studi tertentu (misalnya untuk studi

bioavailabilitas), cara niikrobiologis masih bisa dipakai dan

masih merupakan alternatif pilihan.

Masalah yang ketiga adalah masalah biaya operasional

yang

cukup tinggi; yang diperlukan untuk penyiapan sampel, untuk

analisis kuantitatif dan untuk pemeliharaan alat.

Dengan adanya masalah-masalah itulah maka belum semua

industri farmasi

di Indonesia mampu untuk melakukan pene-

litian farmakokinetika. Pada saat ini memang ketersediaan

biologis suatu sediaan belum ditetapkan sebagai persyaratan

sediaan obat, tetapi kalau nanti persyaratan ini ditetapkan,

mau tidak mau semua industri farmasi harus melaksanakan pe-

nelitian farmakokinetika ini.

PENUTUP

Pengetahuan farmakokinetika bermanfaat dan diperlukan

dalam berbagai bidang pekerjaan farmasi dan kedokteran, se-

perti dalam bidang farmasetika, farmakologi klinik, farmasi

klinik, toksikologi dan kimia medisinal. Karena cukup banyak

masalah yang dihadapi untuk melaksanakannya, sampai de-

ngan saat ini belum semua industri farmasi di Indonsia mam-

pu

melakukan penelitian farmakokinetika ini (khususnya uji

ketersediaan biologis atau bioavailabilitas), padahal pelaksana-

annya cukup penting dalam rangka pelayanan kesehatan yang

lebih rasional, efisien dan efektif.

KEPUSTAKAAN

1. Aiache JM, Devissaguet JPh and Guyot-Herrmann AM (Eds.) Ga-

lenica 2 Biopharmacie, Technique et Documentation, Paris, 1978.

2. Rowland M and Tozer TN. Clinical Pharmacokinetics: Concepts

and Applications, Lea & Febiger, Philadelphia, 1980.

3. Wagner JG. History of pharmacokinetic, Pharmac Ther, 1981; 12 :

537 562.

4. Wagner JG. Do you need a pharmacokinetic model, and, if so, which

one?, J Pharmacokin Biopharm, 1975; 3(6) : 457 477.

5. Wagner JG. Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics, 1st ed.,

Illinois; Drug Intelligence Publications, Inc, Hamilton, 1979.

Cermin Dunia Kedokteran No. 37

1985 7

Farmakokinetika Klinik

dr Budiono Santoso

Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah M

ada,

Yogyakarta

PENDAHULUAN

Semenjak Dost

l

mengajukan istilah farmakokinetika kira-

kira 30 tahun yang lalu, yang

kurang lebih diartikan sebagai

"ilmu

mengenai analisis kuantitatif antara organisma dan

obat", maka kita telah melihat perkembangan

yang begitu

pesat bidang ilmu ini sampai sekarang. Pengertian yang di-

cakup dalam definisi dari Dost tadi sebenarnya kalau ditelaah

lebih dalam meliputi "analisis matematika dari jumlah dan ak-

tifitas obat dalam badan dalam hubungannya dengan waktu".

Namun demikian tulisan ini tidak akan membahas panjang

lebar mengenai "analisis matematka" seperti yang dimaksud

dalam pengertian

di atas, tetapi lebih banyak membicarakan

tempat dan manfaat

dari farmakokinetika dalam klinik, teruta-

ma sehubungan dengan perawatan penderita. Ini didasarkan

pada kenyataan, analisis matematika dalam badan terutama

mengenai jumlah maupun aktifitasnya telah banyak sekali

dibahas dalam berbagai tulisan dan penerbitan. Di lain pihak,

kemanfaatan farmakokinetika dalam kepentingan klinik se-

cara luas sering tidak mendapat perhatian yang layak.

Pengaruh klinik atau terapeutik suatu obat pada seorang

pasien sebenarnya merupakan hasil

dari daya farmakologik

obat tersebut, di man hal yang

terakhir ini akan sangat ter-

gantung pada kadar yang

bisa dicapai pada tempat kerja obat

(reseptor). Sayangnya, pengukuran kadar obat pada reseptor

hampir selalu tidak dimungkinkan. Namun demikian, karena

setiap perubahan kadar obat yang

terukur dalam cairan darah

secara praktis akan mencerminkan perubahan pada reseptor,

dengan pengukuran kadar obat dalam cairan darah akan bisa

diperhitungkan atau diramalkan tingkat aktifitas farmakolo-

gik yang tercapai (lihat Bagan 1). Tinggi rendahnya kadar obat

dalam cairan darah merupakan hasil dari besarnya dosis

yang diberikan, dan pengaruh-pengaruh proses

-proses alami

dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme sam-

pai ekskresi obat.

Dengan melihat alur peristiwa

yang tergambar pada bagan

satu, sebenarnya farmakokinetika merupakan analisis mate-

matika dari proses-proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan

ekskresi obat. Namun demikian, jika kita kembali kepada defi-

8

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

nisi dari Dost tadi, sebenarnya lingkup farmakokinetika seha-

rusnya juga mencakup analisis matematika

dari aktifitas obat.

Perlu dicatat, walaupun perkembangan teknologi modern saat

ini telah memungkinkan kuantifikasi kadar sebagian besar obat

dalam cairan biologik, misalnya saja dengan teknik kromato-

grafi gas, kromatografi cairan tekanan tinggi (high pressure li-

quid chromatography; HPLC), spektrometri massa (mass spec-

trometry) dan lain-lain, tetapi kuantifikasi aktifitas maupun

pengaruh klinik obat bukan merupakan pekerjaan yang gam-

pang, kalau tidak bisa dikatakan sangat sulit. Sehingga sampai

saat ini farmakokinetika hampir selalu diartikan sebagai studi

kuantitatif dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan

ekskresi obat seperti yang

diajukan oleh Greenblatt

dan

Koch-Weser

(1975)

2

Penerapan prinsip-prinsip farmakokine-

tika dalam penanganan penderita secara langsung atau tidak

dikenal sebagai farmakokinetika klinik. Permasalahan yang se-

lalu dihadapi oleh klinikus yang berminat terhadap farmako-

kinetika adalah, bagaimanakah memanfaatkan secara maksimal

pengetahuan tentang kinetika obat untuk kepentingan pena-

nganan penderita?

MANFAATDALAM PENERAPAN KLINIK

Walaupun kepentingan dari penerapan farmakokinetika

kepada masalah-masalah klinik telah banyak sekali diingatkan

dan ditekankan selama bertahun-tahun terakhir ini, tetapi

suatu penelaahan terhadap publikasi -publikasi mengenai far-

makokinetika dalam berkala -berkala terkemuka di dunia

3

telah mengungkapkan, penelitian

-penelitian yang berkaitan

langsung dengan penanganan masalah -

masalah yang dihadapi

dalam klinik kebanyakan hanya menjadi tujuan sekunder.

Misalnya, dalam keadaan klinik

yang sesungguhnya maka

pemberian obat pada pasien lebih sering dengan dosis ganda

(multiple dosing)

dibanding dengan pemberian dosis tunggal

(single dosing),

namun penelitian -penelitian justru lebih ba-

nyak dengan pemberian dosis tunggal baik pada orang sehat

maupun penderita. Bagi para klinikus yang berminat dalam

farmakokinetika, mungkin akan lebih mudah menerima dan

menelaah hasil penelitian dosis berganda dibanding dengan do-

sis tunggal untuk menerapkan hasil tersebut bagi kepentingan

penderita.

Manfaat penerapan farmakokinetika bagi kepentingan pena-

nganan penderita adalah untuk tuntunan penentuan aturan do-

sis (dosage

regimen) yang menyangkut besarnya dosis dan

in-

terval

pemberian dosis, terutama untuk obat-obat dengan

ling-

.

kup terapeutik yang sempit seperti teofilina, digoksin, feni-

toina, fenobarbital, lidokain, prokainamida dan lain-lain.

Contoh kasus 1

Misalnya: jika dalam suatu unit darurat dihadapi seorang

penderita status asmatikus berat, di mana sebagai tindak lanjut

diagnosis

dan evaluasi klinik diputuskan untuk memberi-

kan terapi teofilina

per infus. Dengan melihat beratnya serang-

an asma yang

diderita, klinikus menginginkan kadar teofilina

dalam keadaan tunak

(steady state = C

s

) sebesar 12 ug/ml.

Untuk menentukan berapa kecepatan infus yang perlu diberi-

kan, dan berapa besarnya bolus yang diperlukan bisa diper-

hitungkan dari perhitungan-perhitungan farmakokinetika:

Kecepatan infus = Cl x C

ss

(rumus 1)

Cl adalah klirens tubuh total, yakni menggambarkan ke-

mampuan individu untuk mengeliminasi obat yang

ditunjuk-

kan dengan besarnya

volume darah yang dibersihkan dari

Vd=

volume distribusiyang merupakan volume

hipotetis penyebaran obat dalam cairan tu-

buh.

k

e1

=

tetapan kecepatan eliminasi obat per unit

waktu.

Persamaan (3)

juga bisa ditulis seperti berikut,

t

adalah waktu paroh obat yang

menggambarkan lamanya

jumlah obat (kadar obat) dalam badan turun menjadi separuh-

nya. Karena jika infus diberikan dengan kecepatan

yang sudah

diperhitungkan tadi, kadar obat dalam keadaan tunak

(steady

state) baru akan tercapai 4xt, maka untuk kasus-kasus berat

seperti di atas perlu diberikan suatu dosis pengisi

(loading) agar

tercapai C

ss

dalam waktu cepat.

Besarnya dosis pengisi diperhitungkan,

Contoh kasus 2

Untuk penderita asma yang tidak begitu berat diinginkan

kadar teofilina dalam darah sebesar 5 ug/ml dalam keadaan

tunak. Berapa dosis yang diperlukan dapat diperhitungkan

dari

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

9

Untuk kedua keadaan klinik yang digambarkan pada con-

toh kasus 1 dan 2 di atas, kadar terapeutik bisa dicapai dengan

memperhitungkan kecepatan infus (contoh 1) atau besarnya

dosis oral (contoh

2), jika bisa diketahui nilai volume distribusi

(Vd) maupun waktu paroh (t'%) dan ketersediaan hayati

(F)

untuk dosis oral.

Salah satu manfaat farmakokinetika dalam klinik, seperti

halnya digambarkan pada ke dua contoh di atas adalah untuk

menentukan aturan dosis dan pemberiannya setelah parameter-

parameter kinetika yang diperlukan bisa diketemukan. Persoal-

annya, apakah setiap parameter kinetika harus ditentukan dulu

sebelum menentukan aturan dosis dan pemberiannya pada se-

tiap penderita? Jelas hal ini tidak dimungkinkan karena akan

kehilangan

nilai praktis terapeutiknya. Dalam buku-buku

standar farmakologi klinik atau farmakokinetika, sebenarnya

data mengenai parameter-parameter farmakokinetika dari ber-

bagai obat bisa dicari dan dijadikan pedoman untuk memper-

kirakan nilai parameter kinetika yang

diperlukan (approximate

value).

Namun demikian perlu dicatat hal-hal sebagai berikut:

1). Sebagian besar (hampir semua) data

kinetika obat di-

dapatkan pada orang-orang Barat (ras Kaukasoid), dan makin

banyak diketahui adanya variasi antar etnik yang cukup ber-

makna untuk beberapa obat.

2).

Keaneka-ragaman antar individu dalam satu populasi

dari satu kelompok etnik untuk berbagai obat sering terlalu

besar untuk bisa diambil suatu nilai perkiraan rata-rata yang

dapat diterapkan pada setiap individu.

Manfaat lain dari farmakokinetika adalah mempelajari fak-

tor-faktor yang dapat menipengaruhi proses -proses biologik

yang dialami oleh obat dalam tubuh mulai dari absorpsi, dis-

tribusi, metabolisme maupun ekskresi. Termasuk di sini misal-

nya faktor -faktor genetik maupun lingkungan baik lingkungan

internal maupun eksternal tubuh. Misalnya dengan mengukur

parameter kinetika eliminasi (khusus untuk metabolisme)

suatu obat dalam satu populasi, dapat diidentifikasi kemung-

.

kinan adanya sub populasi yang lain dari umumnya anggota

populasi dalam hal kemampuan metabolisme obat tertentu.

Pengukuran waktu paroh (5%) INH dalam suatu populasi

akan memberikan gambaran distribusi frekuensi yang poli-

modal, di

mana individu

-individu dalam populasi terbagi se-

cara genetik ke dalam kelompok -kelompok asetilator cepat

dan asetilator lambat

4

Contoh

lain, peristiwa-peristiwa saling mempengaruhi

(antar aksi obat) dalam tingkat proses -proses biologik ab-

sorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi dipelajari

dan dievaluasi secara in vivo,

baik pada orang sakit atau-

pun penderita, dengan pendekatan farmakokinetika yakni

dengan pengukuran -pengukuran parameter -parameter kine-

tika peristiwa -peristiwa di atas

5

. Misalnya, hambatan meta-

bolisme primidon oleh karena INH dibuktikan secara klinik

dengan adanya pemanjangan t primidon sesudah pra-perlaku-

an INH dibandingkan tanpa pra-perlakuan INH6.

KEANEKA RAGAMAN ANTAR ETNIK

Seperti telah disinggung di muka, salah satu permasalah-

an yang

sering menjadi bahan pertanyaan dalam berbagai ke-

adaan itu apakah data kinetika suatu obat dari satu kelom-

pok etnik (dalam hal ini umumnya didapat

dari ras Kauka-

soid) bisa dipakai sebagai dasar untuk pembuatan pedoman

aturan dosis dan pemberian pada kelompok etnik lain (ras

Negroid dan Mongoloid)? Jawabannya bisa dua kemungkin-

an, ya dan tidak. Ini mungkin karena tidak ada perbedaan

yang bermakna secara klinik dalam parameter -parameter

farmakokinetika antara masing -masing kelompok etnik. Ke-

mungkinan lain, untuk beberapa obat ternyata perbedaan-

perbedaan antar kelompok etnik ini cukup bermakna klinik

sehingga memerlukan penyesuaian aturan - aturan dosis pada

kelompok etnik lain sesuai dengan parameter-parameter kine-

tik yang didapat pada populasi yang bersangkutan.

Keaneka ragaman antar etnik ini mungkin disebabkan

karena adanya perbedaan dalam frekuensi gen dalam popula-

si yang bersangkutan untuk variasi obat yang di bawah penga-

ruh gen monogenik (polimorfisme genetik) atau oleh karena

perbedaan-perbedaan dalam faktor -faktor lingkungan internal

maupun eksternal yang bisa berpengaruh terhadap proses-

proses kinetika (terutama metabolisme).

Misalnya, keaneka ragaman metabolisme isoniazid

yang

be-

rupa reaksi asetilasi menjadi asetil -isoniazid. Individu-individu

dalam populasi terbagi menjadi asetilator cepat dan asetilator

lambat, di

mana ciri genetik masing-masing di bawah gen do-

minan (R)

dan resesif (r). Frekuensi asetilator pada masing-

masing kelompok etnik sangat berbeda. Pada ras Mongoloid

sebagian besar tergolong ke dalam asetilator cepat dengan ni-

lai

waktu paro (t)

'

kurang dari 2 jam, sedangkan pada ras

Kaukasoid atau Negroidfrekuensi asetilator cepat sedikit lebih

rendah dari pada asetilator lambat

7

.

Pada gambaran histogram, frekuensi distribusi waktu paro

INH dalam kepustakaan nilai antimode yang memisahkan

asetilator cepat dan lambat disebutkan 2 jam, di mana nilai

waktu paro INH kurang dari 2 jam adalah asetilator cepat

4

.

Penelitian terhadap orang-orang Indonesia suku Jawag menun-

jukkan; nilai antimode t - INH yang memisahkan asetilator

cepat dan lambat tidak terletak pada nilai 2 jam, tetapi antara

2 - 3 jam. Mengapa bisa terjadi pergeseran distribusi nilai

t - INH ini sulit diterangkah. Tetapi analisis lebih lanjut

dari data kinetika yang didapat menunjukkan, nilai rata-rata

volume distribusi (Vd) pada subyek -subyek Indonesia

Jawa tadi sebesar 89% SEM 3%berat'badan.

Nilai volume distribusi pada kepustakaan

4,9

rata-rata dilapor-

kan sebesar 61%.

Jika dilihat rumus,

maka kemungkinan pergeseran ke kanan nilai antimode yang

memisahkan asetilator cepat &

lambat pada populasi

Indonesia

- Jawa menjadi antara

2 - 3 jam dibandingkan dengan

nilai 2 jam

pada ras Kaukasoid (Gambar 1),

disebabkan oleh

karena tingginya nilai

volumedistribusi (Vd).

Jika dilihat kecepatan metabolisme rifampisin, pada buku-

buku standar disebutkan, nilai t sesudah pemberian dosis

600

mg

bervariasi antara 1 - 4 jam.

kadar puncak obat aktif

yang dicapai sesudah pemberian

600 mg disebutkan berkisar

antara 7 - 10

ug/ml. Penelitian sementara pada subyek-subyek

Indonesia -

Jawa (Santoso & Suryawati, 1984, belum di-

10

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

N

INH T1/2

Gambar 1. Gambaran histrogram frekuensi distribusi dari waktu

paro INH pada populasi Kaukasoid (atas) dan pada populasi Indonesia

Java (bawah).

Antimode yang memisahkan asetilator cepat (dengan genotipe RR

dan Rr) dan asetilator lambat (dengan genotipe rr) terletak pada nilai

t 2 jam pada orang Kaukasoid dan antara

2- 3jam pada orang-

orang Indonesia Jawa.

publikasi) menunjukkan sesudah pemberian dosis600 mg,

nilai tberagam antara 4 - 12 jam dengan kadar puncak an-

tara 17 29 ug/ml. Perbedaan data

kinetika yang didapat se-

perti ini mungkin mengharuskan untuk mempertimbangkan

kembali aturan dosis pada subyek- subyek

Indonesia - Jawa,

jika diingat kemungkinan pengaruh

-pengaruh toksis dari ri-

fampisin.

Masih banyak lagi contoh

-contoh tentang adanya perbeda-

an antar kelompok etnik dalam parameter

-parameter kinetika

dari obat. Perbedaan ini mungkin relatif kecil, mungkin bisa

juga besar dan mempunyai makna klinik yang mengharuska

n

penyesuaian aturan dosis. Perlu dicatat bahwa perlu tidak-

nya untuk melakukan penyesuaian aturan dosis pada suatu

populasi tidak hanya dengan melihat perbedaan

parameter ki-

netika (misalnya t) tetapi juga mempertimbangkan lebar &

sempitnya lingkup terapeutik

(therapeutic range) kadar obat.

Untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik

yang lebar, ber-

arti jarak antara kadar efektif

minimal dan kadar toksikmini-

mal lebar, perbedaan

parameter kinetik tertentu tidak mem-

bawa konsekuensi apa-apa. Tetapi untuk obat-obat dengan

lingkup terapeutik

yang sempit, adanya variasi kinetika se-

dikit sudah membawa konsekuensiyang sangat penting.

KEANEKA-RAGAMAN ANTAR INDIVIDU

Kalau dikatakandi muka bahwa untuk beberapa obat ter-

nyata didapati perbedaan

yang

cukup bermakna klinik dalam

parameter

-parameter kinetika antara

kelompok-kelompok

etnik,

maka pada individu-

individu dalam satu populasi

pun

akan didapati keaneka-

ragaman kinetikayang mungkin cukup

berarti, terutama untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik

yang

sempit.

Seperti telah dikatakan, keaneka -ragaman

biologik antar in-

dividu dalam proses--proses kinetika (terutama metabolisme)

mungkin berasal dari

faktor- faktor genetik (genetic make-up)

atau faktor-faktor lingkungan (lingkungan internal dan ekster-

nal)

10

. Faktor-

faktor non-genetik meliputi penyakit

-penyakit,

keadaan kurang gizi, umur, pengaruh obat-obat

yang diguna-

kan bersamaan (antar aksi obat) dan lain-lain, termasuk faktor

kebiasaan (merokok), dan kontak dengan cemaran

- cemaran

lingkungan (misalnya pestisida).

Penyakit-penyakit pada

organ eliminasi

misalnya hepar

atau ginjal akan mengurangi kemampuan eliminasi obat dengan

akibat turpnnya nilai klirens (Cl) obat, atau memanjangnya

nilai Ph.

Bagaimanakah aturan dosis obat pada keadaan gang-

guan-gangguan fungsiorgan

seperti ini? Jelas akan diperlukan

suatu penyesuaian dosisyang

tepat dengan kemampuan eli-

minasi tubuh terhadap obat

yang bersangkutan. Pada keada-

an gangguan fungsi ginjal, penyesuaian dosis bisa dikerjakan

dengan memberikan dosis obat yang

sesuai dengan kemam-

puan faal ginjalyang

diukur dengan nilai klirens kreatinin.

Nilai klirens kreatinin memang memberikan gambaran kuan-

titatif faal ginjal. Aturan

-aturan atau rumus-rumus penyesuai-

an dosis pada gangguan faal ginjal banyak dijumpai dalam

buku-buku standar dan dibuat berdasarkan menurunnya nilai

klirens kreatinin.

Jika pada gangguan faal ginjal, ada parameter kuantitatif

yang

bisa dipakai untuk mengukur faal ginjal sehingga penye-

suaian dosis bisa dilakukan berdasarkan baik buruknya faal

saat itu, maka tidak demikian halnya dengan gangguan faal

hati. Tidak ada

parameter kuantitatifyang bisa dipakai untuk

mengukur fungsi hati, sehingga pada keadaan gangguan fungsi

hati jika akan melakukan penyesuaian dosis obat tidak ada

petunjuk yang

tepat. Sayangnya, sampai sekarang orang tidak

bisa menentukan satu obat uji

yang bisa dipakai untuk meng-

ukur kemampuan metabolisme hati untuk segala macam

obat

11

. Walaupun pada mulanya orang banyak menaruh harap-

an bahwa dengan mengukur parameter - parameter eliminasi

antipirin sebagai substratmodel metabolismedi hati, dapat di-

ketahui kemampuan fungsi metabolisme hati untuk obat-obat

lain, ternyata korelasi antara parameter

- parameter eliminasi

antipirin dengan obat

lain terlalu kecil.

Kesulitan yang sama juga dihadapi jika menjumpai kasus-

kasus malnutrisi. Walaupun secara umum sering ada anggap-

an bahwa pada keadaan malnutrisi selalu terjadi penurunan

kemampuan eliminasi obat, tetapi perubahan- perubahan pato-

fisiologik pada malnutrisiyang bisa mempengaruhi kemampu-

an eliminasi obat sangat kompleks

12

. Perubahan- perubahan

juga meliputi proses- proses absorpsi, distribusi, metabolisme

maupun ekskresi obat. Perubahan kinetikayang dialami oleh

satu obat belum tentu sama dengan perubahanyang dialami

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 11

obat lain. Sebab contoh, pada kwashiorkor terjadi penurunan

kemampuan eliminasi isoniazid

13

, tetapi sebaliknya dengan

sulfa-

diazin justru terjadi kenaikan kecepatan eliminasi

14

Klirens (Cl) isoniazid pada 8 orang penderita tbc yang disertai

hipoproteinemia, dengan rehabilitasi nutrisi selama 4 minggu

naik dari 16.0

SEM 2.6 1/jam menjadi 19.9

1/jam

8

(lihat

gambar 2). Ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan

metabolisme INH pada keadaan malnutrisi, yang kemudian

kembali membaik sesudah perbaikan gizi.

Gambar 2. Klirens INH pada 8 orang penderita tbc dengan hipo-

albuminemia pada saat masuk (I) sebesar 16.0 SEM 2.6 L/jarn dan se-

sudah rehabilitasi nutrisi dan terapi anti tbc selama 4 minggu (II)

sebesar 19.9

12 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

Dari

uraian di atas, maka tidak mungkin untuk membuat

pedoman penyesuaian dosis pada keadaan malnutrisi untuk

semua obat. Setiap obat akan mengalami perubahan-perubah-

an kinetik (kalau ada) sesuai dengan sifat-sifat fisiko kimiawi

dan kinetik masing-masing.

Individualisasi dosis obat pada setiap pasien dengan kondisi

khusus yang potensial bisa merubah parameter -parameter

kinetika . obat, harus dibarengi dengan monitoring terapi.

Besarnya dosis yang diberikan, efek terapeutik yang didapat-

kan, dan efek toksik yang mungkin timbul harus selalu di-

timbang-timbang. Jika memungkinkan, pengukuran kadar obat

dalam plasma akan sangat membantu individualisasi dosis,

terutama untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik yang

sempit. Walaupun pendekatan-pendekatan farmakokinetika su-

dah diambil untuk individualisasi dosis, hal ini tidak bisa me-

ngesampingkan pentingnya tindakan monitoring terapi baik

secara klinik terhadap tercapainya terapeutik dan timbulnya

efek toksik, maupun secara laboratorik.

PENELITIAN FARMAKOKINETIK DI INDONESIA

Salah satu hambatan dalam penelitian farmakokinetika

di Indonesia umumnya yaitu kurangnya sarana untuk peng-

ukuran kadar obat dalam cairan biologik. Namun demikian

kalau toh alat-alat yang canggih memang di luar kemampuan

setiap laboratorium untuk mengadakannya, maka alat-alat

yang relatif lebih murah seperti spektrofotometer maupun

spektrofluorometer masih banyak bermanfaat.

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini, seperti diuraikan

di depan adalah perlunya data kinetika dari populasi

(popula-

tion kinetics)

orang-orang Indonesia untuk obat-obat ter-

tentu. Sehingga penelitian -penelitian kinetika pada populasi

dari

berbagai kelompok etnik di Indonesia mungkin perlu

mendapatkan perhatian.

Kalau data parameter kinetika obat biasanya didapatkan

dari orang sehat dengan cara pemberian dosis tunggal (single

dose study),

maka untuk penerapan dalam klinik perlu diteliti

kinetika obat-obat pada kondisi

-kondisi klinik khusus dengan

cara pemberian dosis berulang

(multiple dosing). Ini nantinya

akan lebih mudah diterima dan dipakai oleh klinikus dalam

pertimbangan-pertimbangan terapi pada kondisi yang bersang-

kutan. Pengaruh -pengaruh dari cemaran-cemaran lingkungan,

pengaruh penyakit -

penyakit, pengaruh status gizi dan lain-

lain terhadap kinetika obat mungkin menarik untuk diteliti.

KEPUSTAKAAN

1. Dost FH. Der Blutspiegel : kinetik der konsentration Sablaufo in

der kreislauffussigheit. Leipzig : Thieme. 1953.

2. Greenblatt DJ. & Koch Wosser J Clinical Pharmacokinetics. N Eng

J Mod 293 : 702 - 705.

3. Tognoni G Bellantuono C Bonati M D'Incalli M Gerna M Latini

R Mandelli M Porro MG and Riva E. Clinical relevance of Pharma-

cokinetics.

Clinical Pharmacokinetics. 1980; 5 : 105 - 136.

4. Weber WW & Hein DW. Clinical pharmacokinetics of isoniazid.

Clinical Pharmacokinetics, 4 : 401 - 422.

5. Park BK & Brockonridge AM. Clinical implications of enzyme in-

duction and enzyme inhibition. Clinical Pharmacokinetics, 1981;

6 : 1 - 24.

(bersambung ke halaman 66)

Monitoring Kadar Terapeutik Obat

dr Armen Muchtar

Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indo-

nesia, Jakarta

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan monitoring kadar terapeutik obat

adalah pemeriksaan secara berkala kadar obat dalam darah

guna membantu klinisi dalam menetapkan dosis obat yang da-

pat menyembuhkan atau mengobati penyakit penderita. Per-

lunya monitoring kadar obat dalam tubuh sudah lama dikemu-

kakan, antara lain oleh WilliamWethering, ketika fox

glove

yang mengandung glikosida kuat mulai digunakan, ia meng-

himbau

agar obat yang manjur ini tidak dengan begitu saja di-

tolak penggunaannya, semata-mata karena adanya efek sam-

pingyang berbahaya dan sukar dkendalikan.

Dasar-dasar monitoring kadar terapeutik obat mulai dirin-

tis oleh Brodie dan kawan-kawan ketika mereka berhasil me-

ngukur kadar quinidine dalamplasmamanusia dengan menggu-

nakan fluarometer

1

'

. Arti klinis dari pemeriksaan ini kemudian

diungkapkan oleh Sokolow

2

, ketika ia dapat memperlihatkan

adanya perbedaan interindividuil kadar quinidin

plasma se-

banyak 5 kali pada dosis 3 gram per

hari pada pengobatan arit-

mia. Berdasarkan pengalamannya dalam memonitor kadar qu-

inidin

dalam serum, ia menyimpulkan sebagai berikut

3

*

Efektivitas quinidin dalam pengobatan aritmia atrium kro-

nik dan pencegahan aritmia rekuren, serta timbulnya intoksi-

kasi quinidine terlihat mempunyai korelasi

yang lebih dekat

dengan kadar ketimbang dosis.

* Karena kadar quinidin dalam serum dapat bervariasi lebih

besar dari variasi dalam dosis, maka kadar dalam serummeru-

pakan indilcasiyang lebih terpercaya bila diduga ada toksisitas.

* Walaupun lebih penting dari dosis, sebaiknya kadar dalam

serumtidak dianggap sebagai satu-satunya faktor yang mempe-

ngaruhi toksisitas. Keparahan penyakit, deplesi elektrolit, in-

feksi, ikut pula menentukan toksisitas.

Semenjak itu, sejalan dengan penemuan alat-alat baru yang

sensitif untuk pemeriksaan kadar obat dalam darah, terjadi

perkembangan pesat dalam penelitian dan analisis hubungan

antara dosis -kadar-respon penderita. Secara konsepsionil, de-

wasa ini hubungan tertera dalam Gambar I. Secara matematis,

hubungan itu oleh

Wagner dirumuskan sebagai berikut :

Css = kadar dalam keadaan steady state, fD = fraksi dosis yang

masuk dalam sirkulasi sistemik, t = waktu paruh obat dalam plasma,

Vd = volume distribusi, T = interval pemberian Obat.

INDIVIDUALISASI DOSIS DALAM FARMAKOTERAPI

Dalam praktek, pemberian obat pada umumnya didasarkan

atas dosis rata-rata, yaitu dosis yang diperkirakan memberikan

efek terapeutik dengan efek samping

minimal. Bila dosis rata-

rata itu tidak menimbulkan efek sama sekali atau sudah me-

nimbulkan efek yang

berlebihan, biasanya dokter dengan se-

gera

menghentikan pengobatan karena dianggap 'tidak cocok'

bagi penderita, tanpa perlu mempertimbangkan apakah do-

sis yang

diberilcan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan

penderita. Pentingnya individualisasi dosis menjadi semakin

beralasan ketika Brodie dkk. memperlihatkan bahwa ada per-

bedaan spesies, strain dan individual dalam kecepatan meta-

bolisme obat

4

. Kemudian, Hammer dan Sjoqvist menemukan

ada perbedaan individual sebesar 30 x lipat

dari kadar "ste-

ady state" desmetil imipramin yang

diresepkan pada suatu do-

sis tertentu

5

. Perbedaan individuil kadar obat dalam keadaan

"steady state" ini barangkali tidak menimbulkan masalah da-

lam penentuan besar dosis bila 'Therapeutic

window" dari

obat

yang bersangkutan cukup besar. Tetapi bila

"therapeutic

window"

suatu obat sempit, individualisasi dosis menjadi pen-

ting,

karena perbedaan dosis yang kecil saja (dalam mg/kg

BB)

sudah dapat menimbulkan perbedaan nyata dalam res-

pons. Individualisasi dosis dengan mudah dapat dilakukan bi-

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 13

Gambar 1.

Faktor-faktor yang menentukan hubungan antara dosis

dan efek obat.

la efek obat mudah diukur, sehingga besar dosis dapat dititra-

si sesuai dengan intensitas respons yang sedang diamati. Bila

respons penderita sukar diamati dengan segera, misalnya kare-

na tujuan pengobatan bersifat profilaksis, atau sukar membe-

dakan efek akibat dosis berlebihan dengan gejala penyakit,

titrasi dosis hanya dapat dilakukan dengan baik berdasarkan

panduan kadar obat dalam darah. Dengan demikian dapat di-

ringkaskan bahwa monitoring kadar terapeutik obat berman-

faat dilakukan guna menentukan dosis dari obat-obat yang :

* kecepatan metabolismenya berbeda nyata secara individual

* mempunyai "therapeutic window"

yang sempit

* efek terapeutiknya sukar atau tidak segera dapat diukur

*

gejala penyakit sukar dibedakan dengan efek samping obat

* kecepatan metabolisme mudah jenuh

OBAT-OBAT YANG KADARNYA PERLU DIMONITOR

Monitoring kadar obat dilakukan atas persyaratan respon

sekelompok penderita mempunyai korelasi yang lebih baik

dengan dosis, dan korelasi itu cukup kuat sehingga dapat diper-

lihatkan pada setiap penderita. Sebelum monitoring itu diker-

jakan secara rutin, terlebih dahulu perlu ada penelitian klinis

yang terkontrol guna memperlihatkan adanya hubungan an-

tara kadar plasma dengan respon klinis. Disain dari

penelitian

seperti ini tergantung pada respon yang dituju, yaitu mungkin

efek terapeutik atau efek toksik atau kedua-duanya

. Obat-obat

yang telah diuji pada percobaan klinik yang terkontrol meme-

nuhi persyaratan tersebut di atas tidak banyak, tetapi merupa-

kan obat-obat penting, sebagian diantaranya masih diperdebat-

14 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

kan manfaat untuk memonitoring kadarnya, karena bila cer-

mat, respon klinis penderita masih dapat diamati. (Tabel 1).

Tabel 1. Obat-obat yang kadarnya sering dimonitor secara rutin.

Obat

Kesaran kadar

terapeutik

Penjelasan

Fenitoin 10-20 mcg/ml Esensial untuk terapi yang ra-

sional karena adanya satu rati-

on kenetik

Teofilin 5-20 mg/ml Esensial untuk terapi rasional

sewaktu serangan akut.Variasi

kenetl individual yang sangat

besar; toksisitas hebat pada ka-

dar 25 mg/ml.

Litium 0,6-1,2 mcg/1 untuk mencegah efek toksik

Fenobarbital 15-20 mg/ml mencegah

therapeutic failure

pada febrile convulsion.

Karbama zepin 5-10 mcg/ml membedakan

"therapeutic fa-

ilure"

dengan efek toksik (pu-

sing, ataksia, diplopia)

Valproate 50-100 mcg/ml Farmakokinetikanya kom-

pleks, masih perlu uji klinik

Quinidin 4-6 mcg/ml Masih perlu diteliti dengan

alat yang lebih sensitif (HPLC)

Prokainamida 4-6 mcg/ml

membedakan therapeutic fai-

lure

dengan efek toksik

Aminoglikosida

-

Gentamisin 5-10 mcg/ml untuk mencegah ototoksisitas

yang irreversibel

Antidepresan

trisiklik

Amitriptilin AT+NT

Hanya untuk depresi

(AT)

Nortriptilin

120-250 mcg/ml endogen

(NT) 50-150 mcg/ml

untuk segera mencapai

kadar terapeutik

Imipraimin (I)

150-300 mcg/ml

Digoksin 0,5-2 mcg/ml

Untuk diagnosis intoksikasi

INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN KADAR

Haruslah disadari bahwa pemeriksaan kadar obat dalam ca-

iran biologik merupakan bagian yang tak terpisahkandari "phar-

maco therapeutic audit" yang tujuannya untuk memperbaiki

kualitas terapi obat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila ada

'dialog' antara klinisi yang meminta pemeriksaan dengan la-

boratorium pemeriksa. Dalam praktek, tujuan dari monito-

ring akan tercapai dengan baik bila permintaan itu dilengkapi

dengan data klinis yang diperlukan untuk interpretasi (Tabel

2), dan pemeriksaan dilakukan secara berulang selama terapi

pemeliharaan. (Gambar 1). Interpretasi hasil pemeriksaan ka-

dar obat dalam plasma memerlukan berbagai macam data kli-

nis yang lebih banyak

dari data klinis yang diperlukan untuk

menginterpretasikan hasil pemeriksaan kimia klinik untuk di-

agnostik.

Kecuali untuk tolerasi glukosa, pemeriksaan kimia

klinik bila perlu hanya memerlukan puasa malam hari. Waktu

untuk pengambilan sampel darah tidak perlu ketat sekali,

karena zat yang hendak di periksa dalam knnia klinik relatif

kadarnya stabil dari jam ke jam berkat adanya peranan heme-

ostasis tubuh. Dilain pihak interpretasi pemeriksaan kadar

terapeutik obat memerlukan data klinis yang berguna untuk

memperhitungkan secara matematis besarnya dosis dan atu-

ran pemberian, bila resimen dosis harus diubah agar

mencapai

kadar terapeutik (Gambar 2).

Gambar2 . "Flow chart" monitoring kadar terapeutik obat.

UJI KUALITAS DALAMMONITORING

Uji kualitas dalam analisis kadar obat terdiri atas dua

bentuk, yaitu uji kualitas

internal (control) dan uji kualitas

external (inter laboratory quality control).

Uji kualitas internal

bertujuan untuk mengawasi keseksamaan

(precision, relibili-

ty,

reproducibility), sedangkan uji kualitas

external terutama

bertujuan untuk menguji ketepatan

(accuracy) dari metode

pengukuran. Dalam uji kualitas internal

yang dimonitor adalah

penyimpangan hasil pengukuran yang jauh

dari harga rata-

rata, yang

barangkali terjadi karena kekurangcermatan peme-

riksa atau gangguan keandalan

(performance) dari alat-alat

yang digunakan, sedangkan dalam uji kualitas external yang di-

monitor

adalah sensitifitas serta spesifisitas alat, serta kean-

dalan prosedur ekstraksi dari masing-masing laboratorium.

Uji kualitas dalam monitoring kadar terapeutik obat mulai

menarik perhatian ketika Richens

6

melihat adanya perbedaan

besar dari hasil pengukuran kadar fenitoin dari sampel darah

yang sama sumbernya yang dikirim ke enam laboratorium.

Pada tahun 1976, Pippenger dkk

7

mempublikasikan hasil

uji kualitas yang dilakukan secara tersamar dengan menggu-

nakan 3 pooledsera yang masing-masing berisi 4 macam anti-

konvulsan. Sampel dikirim ke laboratorium yang melayani

pemeriksaan kadar obat, dan hasilnya dibandingkan dengan ha-

sil pengukuran oleh 5 laboratorium yang luas pengalaman-

nya dalam pengukuran kadar obat anti konvulsan. Ternyata

ada perbedaan yang sangat besar, di mana pada beberapa ka-

sus ditemui coefficient of variation sebesar 504% (Tabel 3).

Dengan demikian, uji kualitas merupakan hal yang penting

dalam monitoring kadar obat, karena hasil pengukuran yang

2 Data penderita yang diperlukan untuk menjawab permin-

taan monitoring

Nama obat yang akan dianalisis

Nama penderita, umur, kelamin dan berat badan

Nama pengirim dan alamat

Riwayat singkat penyakit

Kehamilan

Alasan untuk memerlsa kadar

Analsis yang terakhir

Tanggal dan jam pengambilan sampel

Tanggal dan jam terakhir minum obat

Kadar kreatininserum

Daftar dari semua obat yang diminum pada waktu yang sa-

ma (dosis, bentuk sediaan, interval pemberian, awal pengoba-

tan/perubahan dosis)

Tanda-tanda perbafican oleh pengobatan atau tanda-tanda

efek samping

Data lain yang dirasa perlu

tidak tepat akan menuntun pengobatan kearah yang salah.

Pengertian yang sesungguhnya dari uji kualitas yaitu pengece-

kan terhadap setiap langkah pemeriksaan, mulai dari pengam-

bilan sampel sampai pada penyerahan hasil pemeriksaan dan

interpretasinya kepada dokter yang meminta. Meskipun demi-

kian, uji kualitas seringkali diartikan secara sempit, yaitu uji

kualitas yang terbatas pada prosedur dan teknik pemeriksaan

laboratorik saja.

SUMBER KEKELIRUAN DALAM MONITORING K ADAR

OBAT

Seringkali tidak disadari bahwa kealpaan atau kekeliruan

dapat terjadi pada tahap-tahap yang

mendahului analisis la-

boratorik. Pemberian obat yang

waktunya tidak sesuai dengan

yang diintruksikan, pengambilan sampel darah yang tidak te-

pat waktunya, sampel darah yang tidak cukup dan terjadi-

nya hemolisis karena hisapan darah ke dalam tabung yang

terlalu cepat adalah kesalahan yang sering terjadi. Karet pe-

nutup tabung reaksi dan kanula dapat menimbulkan persoalan

karena mengandung zat yang dapat menggeser obat

dari ika-

tan protein, dan alat yang terlepas diikat oleh sel darah me-

rah

8

.

Satu titik lemah dalam monitoring ialah perubahan yang

terjadi selama obat disimpan secara invitro dalam tabung plas-

tik. Berapa

lama sampel darah dapat dibiarkan sebelum dipu-

sing? Bagaimana pengaruh kecepatan pusingan terhadap kadar

obat dalam

plasma? Apakah sampel harus disimpan pada su-

hu kamar atau dalam lemari

es? Apakah sampel harus dibeku-

kan dan apa pengaruh pencairan kembali dengan cara pemana-

san?

Perbedaan individual dalam ikatan obat -protein plasma per-

lu diperhitungkan dalam menginterpretasikan hasil pemerik-

saan kadar obat dalam plasma. Seringkali dikemukakan bahwa

yang penting untuk diukur adalah kadar obat bebas, yang

tidak terikat protein plasma, karena jumlahnya lebih mencer-

minkan kadar obat pada reseptor. Kenyataannya, kebanyakan

metoda pengukuran yang ada saat ini adalah mengukur kadar

obat total, balk terikat maupun yang bebas. Perbedaan indi-

vidual dalam jumlah obat yang tak terikat protein plasma se-

Tabel

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 15

ringkali terjadi karena adanya perbedaan sifat

protein, penga-

ruh obat lain yang

diberikan bersama, pengaruh penyakit,

serta sifat fisik dari obat yangdiberikan.

Metabolit aktif dapat mempersulit interpretasi kadar obat

dalam darah, karena sifat-sifat farmakokinetika dan farmakodi-

namika metabolit tidak dkctahui. Kesulitan dengan metabo-

lit adalah belum semuanya dapat diukur serentak dengan me-

ngukur kadar zat asalnya.

Tabel 3.

Hasil uji kualitas external obat antikonvulsan oleh Pip-

penger dkk

7

O b a t

Jumlah labo- Rata2 Coefficient Kisaran

torium yang

of variation (meg/ml)

ikut (%)

Fenitoin

109 13,1 57,3 00 - 70,0

5 12,8 15,7 10,7 - 16,0

Fenobarbital 108 49 50,8 0,0 - 64,0

5 48,1 17,1 34,9 -57,0

Primodon 93

12,3 77,2 0,0 -83

5 12,5 11,5 100-13,5

Etasuksemid 71 14,9 504,7 0,0 - 633,3

5 1,4 156,4 0,0-5.0

PERSONIL D AN PERALATAN DALAM MONITORING.

Sesuai dengan kemampuan personil, kegiatan

monitoring

kadar terapeutik obat dapat dibagi atas dua kelompok; perta-

ma yang

mengeijakan pengukuran dan kemudian melaporkan

hasilnya, dan yang

kedua selain melakukan pengukuran dan

pelaporan hasil, mempunyai kemampuan untuk berdialog de-

ngan dokter pengirim sehubungan dengan

status klinik dan far-

makologik penderita. Sesungguhnya

yang diharapkan adalah

monitoring yang terintegrasi ke dalam therapeutic audit yang

bertujuan memperbaiki kualitas farmakoterapi. Dalam hal ini,

seorang ahli farmakologi klinik mempunyai peranan sentral

dalam kegiatan monitoring kadar terapeutik obat, karena la-

tar belakang pendidlkannya dalam kedokteran dan farmako-

kinetika klinik (Tabel 4).

Tabel 4

Pengukuran kadar obat dalam plasma sebagai bagian dari

therapeutic audit (Sjogvist)

9

Pihak yang

terlibat

Keahlian dalam Farmako-

kologi

Klink.

Analisis obat Terapi

Analisis obat

Ahli farmako-

logi

klinik

Dokter prak-

tek

ya

Mengetahui prin-

sip

tidak

tidak

Prinsip dan

pandangan

global

ya, dalam

bidangnya

tidak

ya

tidak

Peralatan yang digunakan untuk monitoringkadar obat me-

ngalami banyak kemajuan dalam waktu 10 tahun yang ter-

akhir (Tabel 5). Antara tahun 1950-1960, fotometer merupa-

kan alat utama untuk pengukuran kadar obat. Dengan alat ini

diperlukan volume sampel yang besar, teknik estraksi membu-

tuhkan waktu dan majemuk, kurang sensitif dan banyak gang-

guan, sehingga kurang disukai untuk monitoring.

Tabel 5. Metode pengukuran kadar obat dalam darah

Sfektrofotometri dan kalorimetri

Flame fotometry

Bioassay

Fluarometry

Kromatografi: TLC, CLC, HPLC

Ligand assays:

RIA, EIA,

Mass fragmentography (GC-MS)

Pada permulaan tahun 1960 kromatografi gas-cair (GLC)

mulai diperkenalkan. Kelebihan dari fotometri yaitu pemerik-

saan lebih spesifik, karena alat ini mampu memisahkan dan

merlgukur kadar lebih dari satu macam obat. Kekurangannya

alat ini memerlukan penanganan oleh teknisi yang terlatih.

Perkembangan baru dalam GLC adalah pemanfaatan detektor,

terutama detektor nitrogen-fosfor yang bertujuan untuk me-

ningkatkan sensitifitas alat, sehingga hanya sedikit sampel

darah yangdiperlukan.

Kemudian muncul teknk radioimmunoassay

yangmemung-

kinkan pengukuran kadar obat dalam volume kecil. Satu tero-

bosan dalam teknilc radioimmunoassay adalah pengembangan

enzyme immunoaasay (EMIT) dapat memeniksa kadar obat

dari sediaan sebanyak 50 mcl. Setelah kurva harian selesai di-

buat, pengukuran setiap sediaan dapat dilakukan dalam waktu

beberapa menit saja. Kelebihan EMIT adalah sampel darah

yang diperlukah cukup kecil, prosedur sederhana dan hasilnya

cepat diperoleh, serta akurat (Tabel 6).

Tabel 6. Uji kualitas pengukuran kadar fenitoin dengan menggunakan

berbagai metoda (Page dan Richens)

M e t o d a

Jumlah

laboratorium

Jumlah hasil

pemeriksaan

Jumlah percoba-

an yang di luar

95% confidence

limits (%).

GLC

senyawa

asal

34 691 64 (9,3%)

Turunan

51 904 47 (5,2%)

Spektro-

fotometri 10 138 41 (30 %)

Kromato- 3 83 13 (16 %)

grafi lapis

tipis (TLC)

EMIT

8 68

2 (2,9%)

16 Cermin Mania Kedokteran No. 37 1985

Suatu metoda baru yang praktis dan banyak disukai dewasa

ini adalah kromatografi cair bertekanan tinggi (HPLC).

Kelebihannya dari kromatografi gas-cair adalah dalam keteta-

patan, kesederhanaan dan ketepatan analisis, serta pemeriksaan

serentak dari zat asal dan metabolitnya.

Dalam memilih peralatan dan metoda mana yang hendak

digunakan dalam monitoring,

tidak ada patokan yang mudah

untuk diikuti. Biasanya hal itu tergantung pada:

- pengetahuan tentang kebaikan dan kekurangan masing-ma-

sing metoda

- kecakapan personil untuk mengatasi hambatan yang mung-

kin dihadapi

- nilai klinis dari obat yang

hendak diukur kadarnya

- sistem penyediaan, pemeliharaan dari servis dari alat dan

reagensia yang diperlukan.

Berdasarkan kriteria tersebut, dewasa ini dianggap EMITada-

lah alat yang baik untuk pelayanan rutin yang banyak, sedang-

kan HPLC lebih cocok untuk penelitian dan untuk pelayanan

yang permintaanya tidak banyak.

Masalah dana untuk pengadaan alat laboratorium ini seyog-

yanya tidak menjadi persoalan bila kebutuhannya ada, dan

Disajilcan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-

sium Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.

berdasarkan cost-benefit analysis ada manfaatnya buat pende-

rita.

KEPUSTAKAAN

1. Brodie BB and Underfriend S. Estimation of quinine in human

plasma, with note on estimation of quinidine. J. Pharmacol and

Exper. Therap. 1943; 78: 154.

2. Sokolow M and Edgar AL. Blood quinidine concentration as a

guide in the treatment of cardiac arrythmias. Circulation 1950;

1:576-592.

3. Sokolow M. SOme quantitative aspects of treatment with qui-

nidene. Ann Int Med, 1956; 45:482-588.

4. Brodie BB. On mice, microsomes, and man. Pharmacologist

1964;6:12-26.

5. Hammer, W. Sjoqvist F. Plasma levels of monomethy lated tri-

cyclic antidepresants during treatment with imipramine-like

compounds. Life sci 1967; 6: 1895-1903.

6. Richens A. Results of a phenytoin quality control scheme Cli-

nical Pharmacology of Antiepileptic Drugs, Springer, 1975 p

293.

7. Pippenger CE, et al. Interlaboratory variability in determination

of plasma antiepileptic drug concentration.

Arch Neurol. 1976; 33: 351-355.

8. Piafsky KM, Borga O. Inhibitor of drug protein binding in 'Va-

cutainer'. Lancet 1976; 2: 963-964

9. Sjoqvist F. Therapeutic Drug Monitoring Twenty Years Expe-

rience. 2nd World Conference of Clinical Pharmacology and

Therapeutics (Lemberger L and Reidenberg M: eds), 1983; Ju-

ly 31-August 5: 38-63

10. Page J and Richens A. Quality Control of Routine Drug Assays.

Syva Monitor. The Bulletin of Therapeutic Drug Monitoring

1982;11: 1-4..

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 17

Ketersediaan Hayati Obat

Dr M. Masri Apt

Jurusan Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada,

Yogyakarta

PENDAHULUAN

Kegiatan industri farmasi di Indonsia yang telah ada sejak

puluhan tahun yang lalu, telah mendapatkan momentum per-

kembangan yang pesat. Ini karena prioritas yang telah diberi-

kan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Pembangun-

an Nasional mulai tahun 1969. Sebagai hasil nyata selama

15 tahun perkembangannya, yaitu banyaknya produk-

produk obat yang diperdagangkan (specielite)

baik ragam

maupun jenisnya untuk mencukupi kebutuhan kuantitatif

masyarakat.

Arti penting kuantitatif produk obat ini tidak

dapat terlepas dari segi kualitatifnya, yaitu tinjauan dari kuali

-

tas terapeutik produk obat itu sendiri, yang dalam hal ini ke-

tersediaan hayati (bioavailabilitas) obat ikut menjamin keber-

hasilan pengobatan, sebagai salah satu variabel dalam kualitas

terapeutik obat.

Dalam praktek pengobatan, seringkali terjadi bahwa pem

beri obat yang dengan berbagai dasar pertimbangannya telah

mempertukarkan atau menggantilcan pemakaian suatu produk

obat dengan produk lainnya yang ekivalen kimiawi dan ekiva-

len farmasetik. Telah banyak publikasi menyatakan timbulnya

kejadian baik yang bersifat tak efektif maupun timbulnya

toksisitas obat, yang mungkin tidak diketahui kecuali melalui

pengujian klinik mendalam. Masalah biokivalensi obat merupa-

kan masalah serius yang memerlukan penanganan, apabila

dikehendaki suatu situasi yang Iebih balk agar kita tidak men-

jadi korban

dari pemakaian obat, sesuatu yang bertentangan

dengan tujuan pembuatan obat dan pengobatan yaitu untuk

memberiican efek terapi optimal kepada pemakai obat. Uraian

di dalam paper ini bersifat umum, dengan harapan dapat di-

kembangkan

suatu kerja sama multidisipliner dalam pengem-

bangan bioavailabilitas dan bioekivalensi obat, dan bertujuan

meningkatkan kualitas terapeutik produk obat pada umum-

nya.

Disajikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-

dum Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.

18 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985

KETERSEDIAAN HAYATI SEBAGAI KONSEP PENGEM-

BANGAN KUALITAS PRODUK OBAT.

Melihat kembali publikasi penelitian pada tahun 1945 di

mana Oser, Melniek dan Hoehberg mengemukakan cara

mengukur vitamin-vitamin dari

suatu produk obat yang di-

absorpsi oleh tubuh manusia. Hasil ini telah membawa per-

ubahan besar dalam konsep farmasi dari The Art of Compoun-

ding

dalam pembuatan produk obat menjadi saat ini sebagai

drug delivery system yang menurut Wagner

1

, hampir setiap

sesuatu yang dilakukan terhadap sistem ini dapat merubah

kecepatan pelepasan zat aktif dari bentuk dan jumlah yang

diberikan/tersedia pada tempat yang dituju di dalam tubuh.

Keberhasilan pengobatan tidak ditentukan semata-mata oleh

takaran zat aktif di dalam

unit dose akan tetapi bentuk obat

dalam arti keseluruhan. Bentuk obat yang dipandang sebagai

drug delivery system harus dapat menjamin ketersediaan opti-

mal obat di dalam tubuh. Dalam hal ini konsep bioavailabilitas

obat yang menurut Academy of Pharmaceutical Sciences

diartikan sebagai "kecepatan dan besarnya zat aktif utuh

dari

suatu bentuk obat yang masuk ke dalam sirkulasi umum

darah", akan merupakan faktor penentu dan merupakan

parameter keberhasilan pembuatan suatu produk obat.

Definisi yang lebih mendalam

dari F.D.A. yaitu, bioavailabi-

litas suatu (beberapa) zat aktif

dari suatu produk obat di-

definisikan sebagai "kecepatan dan banyaknya yang diabsorpsi

dan menjadi tersedia pada tempat aksi (site of action)

"

.

Defi-

nisi ini

mengarahkan pengertian bioavailabilitas obat kepada

konsep interaksi obat-reseptor, dan membawa arti bioavailabi-

litas menjadi suatu pengertian yang lebih kompleks dan luas.

Bioavailabilitas merupakan karakteristik sesuatu produk obat

terhadap sistem biologis yang menggunakannya, dan men-

cakup juga segi farmakokinetika obat di dalam darah atau

cairan-

cairan biologis,yaitu sebagai respons atau reaksi tubuh

terhadap zat kimia yang masuh ke dalam sistemnya.

Farmakokinetika

obat mengandung banyak parameter

yang dapat dipakai untuk menginterpretasi respons biologis

atau reaksi organ terhadap obat, sehingga cara-cara pengobatan

terhadap pasien akan menjadi lebih rasional, mengandung segi

kuantitatif dan kualitatif.

Dengan pengembangan konsep ini secara keseluruhan, se-

suatu produk obat akan mencapai tingkat yang sebaik-baik-

nya untuk aplikasi klinik.

KETERSEDIAAN HAYATI OBAT SEBAGAI SALAH SATU

VARIABEL PENJAMIN KUALITAS TERAPEUTIK.

Tujuan bioavailabilitas obat sesungguhnya antara lain agar

suatu produk obat mampu memberikan suatu efek terapi

optimal kepada pemakai obat, dalam arti suatu produk obat

akan cepat dan mempunyai kemampuan dalam mengobati

sesuatu penyakit yang diderita seseorang. Dengan ini effektivi-

tas pengobatan akan dicapai dengan baik. Selain itu, bio-

availabilitas juga

menekankan tentang pembatasan atau peng-

aturan pemakaian obat agar keamanan (safety) pemakaian

obat dapat dijamin, dan terhindar dari pengaruh toksik atau

efek-efek yang tidak dikehendaki. Untuk itu perlu diketahui

sejauh mana dan bagaimana obat telah tersedia di dalam darah

untuk mampu memberikan respons klinik yang sesuai, baik

sebagai zat aktif tunggal ataupun kombinasi beberapa zat aktif

dari suatu bentuk obat.

Seringkali penyimpangan dari tujuan-tujuan ini tidak di-

ketahui dengan baik, kecuali melalui analisis klinik yang men-

dalam terhadap pemakai obat, hingga dapat diketahui sebab-

sebab fenomena toksik karena pemberian obat. Terutama un-

tuk obat-obat yang

potensinya tergolong keras, sedangkan

bioavailabilitasnya dan profil farmakokinetika bentuk obat

tersebut terhadap populasi pemakai obat belum diketahui.

Seyogyanya bagi obat-obat tertentu tersebut didapatkan data

tentang bioavailabilitas beserta profil farmakokinetikanya.

Selanjutnya, apabila hal ini telah terpenuhi, perlu ditekan-

kan tentang cara-cara pemberian atau pemakaian obat yang

didasarkan atas penggunaan prinsip farmakokinetika obat,

agar dicapai suatu kualitas terapeutik yang optimal setelah

memperhatikan keadaan atau kondisi penerima obat.

ESTIMASI KETERSEDIAAN HAYATI OBAT.

Pada dasarnya, estimasi bioavailabilitas obat dapat dilaku-

kan menurut metode- metode farmakokinetika dan klinik

'

.

Metode farmakokinetika mencoba memperkirakan availabilitas

fisiologis obat melalui pengukuran obat unchanged di dalam

darah/urin atau metabolit-metabolit yang terbentuk, sedang-

kan

metode klinik didasarkan atas percobaan-percobaan

klinik. Dalam hal ini diperlukan variabel klinik untuk meng-

ukur efikasitas obat atau mengukur besarnya efek obat, se-

perti penurunan kadar gula darah, aktifitas komplek protrom-

bin, dan sebagainya.

Selain kedua metode tersebut di atas, bioavailabilitas obat

dapat juga diperkirakan dari segi farmakologis seperti yang di-

lakukan oleh beberapa peneliti2,

3

.

Data farmakologis yang diperlukan untuk mengevaluasi dan

mengoptimasi bioavailabilitas produk obat adalah pengukuran

intensitas respons farmakologis

yang berupa signal-signal,

dipersyaratkan suatu respons bertingkat dalam fungsinya ter-

hadap dosis. Respons ini tidak

lain hasil interaksi antara zat

aktif dan reseptor di tempat aksi, sehingga akan diperoleh

availabilitas biofasik obat. Dalam hal ini, kemungkinan me-

lakukan sampling untuk menentukan kadar obat di tempat

aksi, dari mana dapat di1corelasikan antara dosis dan respons

farmakologisnya.

Dengan uraian sederhana

di atas, bioavailabilitas obat pada

hakekatnya mempunyai arti luas dan terutama mempelajari

efek-efek obat yang berasal

dari suatu produk obat. Estimasi

dan penilaian bioavailabilitas obat

dari segi klinik meminta

biaya yang tinggi dan membutuhkan banyak waktu, sedang-

kan secara farmakologis relatif juga mahal.

Estimasi availabilitas fisiologis dengan mengukur plasma-

level obat atau ekskresi uriner zat aktif

unchanged, atau ke-

mungkinan lain yaitu saliva level

obat merupakan cara yang

cukup ekonomis dan relatif singkat. Asalkan cara ini dapat

didisain, dikelola dan dievaluasi dengan baik, diharapkan

hasil-hasilnya akan relatif dekat dengan potensi obat yang se-

benarnya.

Penilaian availabilitas fisiologis obat dapat ditarik dari

beberapa variabel farmakokinetika, seperti luas area di bawah

kurva, konsentrasi puncak, waktu mencapai konsentrasi pun-

cak, jumlah ekskresi uriner, jumlah zat yang diserap, dan

sebagainya.

Sasaran studi bioavailabilitas obat

Di samping memperkirakan bioavailabilitas suatu produk

obat, selanjutnya perlu dipelajari faktor yang

mempengaruhi-

nya, faktor yang menjaga atau mempertahankan bioavailabili-

tas, dan faktor kondisi yang diperlukan obat agar bioavailabili-

tasnya dapat berfungsi se-efektif mungkin. Ini merupakan

jangkauan studi bioavailabilitas obat.

Cakupan sasaran- sasaran studi bioavailabilitas suatu produk

obat, seperti tertera pada tabel berikut

4

:

Tabel : Sasaran-sasaran studi bioavailabilitas obat

I. Ekivalensi

A. Bentuk obat.

B. Syarat-syarat pengaturan

C. Pemasaran (lawan produk saingan)

II. Penentuan "waktu pemakaian".

A. Tentang dosis : jumlah dan bentuk

B. Route pemakaian

C.

Pertimbangan-pertimbangan temporal.

III. Interaksi-interaksi.

A. Kompatibilitas (absorpsi)

1. Eksipien-eksipien, bahan pemanis, dan sebagainya

2. Makanan

3. Obat-obat yang dikombinasikan atau dipakai bersamaan

B. Perlakuan terhadap over dosis

C. Interferensi/Potensiasi

1.

Inhibisi metabolisme

2. Induksi Enzim

IV. Korelasi -korelasi in vivo - in vitro.

V. Korelasi-korelasi in vivo - binatang.

VI. Korelasi-korelasi bioavailabilitas - aktivitas (farmakologis).

Kesemua studi ini adalah

bagian dari studi bioavailabilitas

suatu produk obat. Ini memerukan juga studi tentang bio-

availabilitas produk obat

lain yang sama untuk menentukan

bioekivalensinya.

BIOEKIVALENSI BEBERAPA PRODUK OBAT.

Sejumlah penelitian mengungkapkan, beberapa produk obat

Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 19

yang

mempunyai ekivalensi kimiawi dan ekivalensi farmase-

tika, namun

di antara beberapa produk-produk itu tidak mem-

berikan bioekivalensi. Hal

ini telah diselidiki misalnya ter-

hadap zat-zat aktif digoksin

5

, oksitetrasiklin

6

, dan lain-lain.

Ketidak-bioekivalensi ini

menimbulkan problem serius da-

lam bidang pengobatan, yaitu apabila masing -masing produ

k

obat belum diketahui bioavailabilitasnya, sehingga pengganti-

an suatu specialite dengan

specialite lain dapat membawa

risiko kepada pemakai obat. Selain itu, telah diketahui juga

adanya ketidak -bioekivalensi obat dari batch-ke-batch suatu

specialite obat dari pabrik yang sana

5

.

Ketidak-bioekivalensi yang dapat terjadi baik antar produk

obat atau antar batch dari suatu specialite obat ini seharusnya

menjadi pemikiran dan tindakan berhati-hati produsen obat

dalam memproduksi obat, yang harus menjaga stabilitas fisis-

khemis dan bioavailabilitas secara bersamaan.

Studi bioekivalensi

Studi bioekivalensi produk obat pada umumnya dengan

maksud membandingkan bioavailabilitas antara

7

: suatu for-

mulasi baru obat standar dibandingkan terhadap formulasi

asli/lama, atau suatu bentuk pemakaian baru obat dibanding-

kan terhadap formulasi yangdiperdagangkan.

Karena sifatnya merupakan pembandingan bioavailabilitas

antar produk obat yang berasal dari beberapa pabrik, diperlu-

kan :

1. Peralatan analitik yang mempunyai kemampuan tinggi.

Alat harus mampu menentukan kadar obat bahkan sampai

beberapa mg/ml cairan biologis. Diperlukan alat-alat dengan

presisi, ketelitian, kepekaan dan selektifitas yang

tinggi. Alat-

alat seperti HPLC, G

LC,

Radioimmune assays, teknik-teknik

fluoresensi, Mass Spectrometry dan sebagainya akan sangat

membantu untuk tugas-tugas tersebut.

2. Prosedur yang seragam (standar) tentang syarat atau cara

bagaimana suatu percobaan bioekivalensi dikerjakan terhadap

zat aktif, mencakup :

disain eksperimental; dipilih model yang paling tepat untuk

keperluan percobaan dengan mengingat jumlah produk obat

yang diuji. Model yang dipilih nantinya harus mampu mem-

perkirakan adanya variabilitas-variabilitas inter/antar subyek,

batch-ke-batch, interval waktu percobaan atau perlakuan.

subyek yang dikenala percobaan dan syarat-syaratnya.

3. Metode Statistik.