Garuda 350959

Diunggah oleh

Alf NurrhmaJudul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen IniHak Cipta:

Format Tersedia

Garuda 350959

Diunggah oleh

Alf NurrhmaHak Cipta:

Format Tersedia

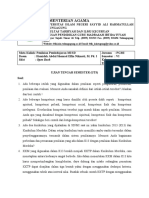

RELASI PENGETAHUAN

ISLAM EKSOTERIS DAN ESOTERIS

Hammis Syafaq Abstract: This article scrutinizes the relationship of

hammis_syafaq@yahoo.com Islamic knowledge focusing on esoteric realm and

exoteric area or what so-called duality of life. Within

intellectual treasures of Islam this dualism have

subsequ-ently beat each other. It is sometimes in the

form of friction between the scientific and non-

scientific, rational and spiritual, the sacred and the

profane, theocentric and anthropocentric. However,

when carefully understood, the dualism shares the

Fakultas Ushuluddin

same nature, namely outer and inner aspects. The

IAIN Sunan Ampel,

outer is represented by naming, while the inner can

Surabaya

only be understood through the process of

interpretation. In other words, these two aspects are

represented by two words are name (outer aspect)

and meaning (inner aspect). Therefore, Islam is

present and it attempts to draw both together. As

can be observed in this century, the mentality of

modern humans seem to be eroded far from

religious norms as people have developed science

which leads to religious emptying from its noble

values. Therefore, it is important to bring the

esoteric realm into modern thought which tends only

to put emphasis on exoteric aspect.

Keywords: Islamic knowledge, esoteric, exoteric.

Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam

Volume 2 Nomor 2 Desember 2012

Pendahuluan

Jika diamati secara seksama, akan ditemukan dalam kehidupan ini

adanya sebuah dualisme kehidupan. Contoh konkret adalah bahwa dari

awal mula manusia diciptakan oleh Tuhan, terdapat gaya saling tarik

menarik dan bergerak ke arah dua kutub yang saling berlawanan,

negatif dan positif. Jika yang pertama diwakili oleh mereka yang

menghambat kemajuan dan melakukan perbuatan-perbuatan negatif,

jahat, dan penyelewengan dengan menegakkan tirani atas rakyat. Maka,

yang terakhir justru menentang arus awal tadi, yakni menentang tirani,

ketidakadilan serta korupsi demi tegaknya perdamaian, keadilan serta

persaudaraan di muka bumi. Untuk bisa survive dalam kehidupan ini,

kedua kubu pun harus saling mengalahkan, dan itu yang terjadi dari

masa ke masa.1

Hakikat kedua kutub yang berlawanan tersebut telah dijelaskan

dalam al-Qur’ân melalui rivalitas Qabil dan Habil. Kisah itu

mengilustrasikan secara sederhana konflik dua kubu yang berlawanan,

yang satu adalah pembunuh (subjek) dan yang lain adalah korban

(objek).2 Dalam setiap kondisi, kita menemukan dualitas dari sebuah

realitas, yang saling berlawanan, seakan-akan sulit dipersatukan.3

Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir Muslim dalam Traditional

Islam, juga berbicara tentang adanya dualisme, yaitu antara yang ilmiah

dan non-ilmiah, rasional dan spiritual, yang sakral dan yang profan,

teosentrisme dan antroposentrisme, dengan nilai-nilai Islam tentunya

berada di tengah-tengah persandingan itu. Maksud dari karya tersebut,

Nasr mencoba untuk mempersandingkan antara yang wilayah yang

eksoteris maupun yang esoteris, religius dan keduniawian, Barat dan

Timur, sakral dan profan, modern dan tradisional.

Menarik sekali untuk diungkap apa yang dilakukan oleh Seyyed

Hossein Nasr di atas, karena sesungguhnya antara eksoterisme dan

esoterisme dapat dipahami bahwa dalam kajian Islam itu terdapat aspek

luaran dan dalaman. Yang luaran diwakili oleh penamaan, sedang yang

dalaman hanya bisa dimengerti melalui proses pemaknaan. Pendek

1 Ali Syari’ati, Man and Islam, terj. Amien Rais (Jakarta: Srigunting, 2001), 30.

2 Syari’ati, Man and Islam, 33.

3 Ali Syari’ati, Hajj, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, Cet. Ke-8, 2009), 171-

172.

332 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

kata, dua aspek itu diwakili oleh dua kata, yaitu nama (aspek luaran)

dan makna (aspek dalaman).

Dualisme Pengetahuan Islam

Dalam diskursus keilmuan filsafat, paham dualisme dianggap

suatu varian dari paham idealisme. Idealisme sendiri seperti dilansir

Louis O. Kattsoff dari G. Watts Cunningham dalam The Idealistic

Argument in Recent British and American Philosophy menyebutkan,

“…memahami materi atau tatanan kejadian-kejadian yang terdapat

dalam ruang dan waktu sampai pada hakikatnya yang terdalam. Maka

ditinjau dari segi logika, adalah memahami adanya jiwa atau roh yang

menyertainya, dan bersifat mendasari hal-hal tersebut dalam hubungan

tertentu.”4 Dengan kata lain, jiwa (roh) merupakan istilah yang harus

ada sebagai tambahan terhadap istilah-istilah yang lain, seperti materi,

alam dan sebagainya. Pandangan tersebut berbeda dengan naturalisme

dan materialisme yang hanya menempatkan materi, alam yang dianggap

sudah cukup untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan.

Ikhtisar dari pengertian idealisme di atas, lahirlah pandangan

dualisme sebagai konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi

yang mendasari dunia. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa

dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas

non-fisik. Menurut Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat, “dualisme

adalah pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang

yang terpisah, tidak dapat direduksi, dan unik. Contoh: Allah/alam

semesta, ruh/materi, jiwa/badan, dan sebagainya.”5 Dapat dikatakan

pula bahwa dualisme memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada,

bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri.

Sebagaimana watak dasar manusia dan alam yang dapat dibagi

menjadi dua, demikian pula pengetahuan dan pengalaman spiritualnya.

Yang terakhir ini diwakili oleh tasawuf dan senantiasa melihat segala

realitas dengan kaca mata dualistik. Rumi adalah satu dari sekian

banyak sufi yang gemar membagi kosmos secara metaforik menjadi

alam atas dan alam bawah, alam kanan dan alam kiri, serta alam putih

dan alam hitam. Dualisme itu saling bekerja sama dan membutuhkan,

4 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2006), 217.

5 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 671.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 333

3

dan bersama membentuk satu kesatuan yang utuh. Atas tidak akan ada

tanpa bawah. Bahkan Rumi pernah berujar bahwa kebaikan menjadi

tidak berarti apa-apa tanpa kejahatan karena kebaikan diketahui hanya

melalui kejahatan. Putih diketahui sebagai putih karena hitam. Tanpa

hitam, kita tidak pernah tahu warna hitam.

Corak pikir yang dualistik pun sudah menjadi gaya bagi hampir

setiap sufi dan bahkan para filsuf. Dan ini bisa jadi merupakan warisan

pemikiran Aristoteles. Ia mengajarkan bahwa setiap pemikiran yang

sistematis dimulai dengan pembagian atau kategorisasi. Dus, gaya pikir

yang dualistik dapat dikatakan sebagai kategorisasi karena ia (dualisme)

memisah-misahkan antara yang satu dengan yang lain.

Pengetahuan sufistik pun sangat kental dengan ciri dualistik ini.

Sehingga kita mengenal apa yang oleh para sufi disebut sebagai sharî‘ah

dan makrifah. Yang pertama mewakili aspek luaran Islam sedang yang

kedua mewakili aspek dalaman, demikian para sufi akan berkata.

Ibn ‘Arabî termasuk yang gemar berbicara mengenai banyak hal

mulai dari kosmologi hingga epistemologi dari sudut pandang dualistik

ini. Al-Ghazâlî pun demikian. Keduanya sepakat seperti sebuah

pandangan, bahwa realitas selalu dibagi menjadi yang nampak (seen) dan

yang tidak nampak (unseen). Yang nampak adalah realitas inderawi

sedang yang tidak nampak adalah realitas meta-inderawi.

Gaya berpikir semacam ini nampaknya tidak hanya kita temukan

dalam tradisi pemikiran Islam saja, melainkan juga di Barat dan di

pusat-pusat keilmuan lainnya. Bahkan di Barat, kategorisasi semacam

ini sangat kental sehingga istilah dualisme sementara ini lebih identik

dengan sistem pemikiran di Barat.

Sayangnya, di Barat istilah dualisme dalam perkembangannya

mengalami pergeseran. Dualisme menjadi paham yang—seperti

dikampanyekan oleh Rene Descartes di atas—meyakini bahwa realitas

memiliki dua sisi, tapi antara satu sisi dan sisi yang lain tidak saling

terkait. Manusia, misalnya, memiliki akal dan hati, pikir dan rasa, tapi

antara kedua aspek ini tidak ada hubungannya satu dengan lainnya.

Secara lebih makro, paham dualisme ala Descartes juga mengajarkan

bahwa dalam realitas Tuhan Ada dan manusia juga ada. Tapi antara

Tuhan dan manusia tidak ada keterkaitan sama sekali baik secara

ontologis maupun aksiologis. Tuhan Ada dengan sendirinya dan untuk

dirinya sendiri, dan manusia pun demikian. Manusia ada bukan karena

334 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

diciptakan oleh Tuhan tapi karena dirinya. Manusia ada bukan untuk

Tuhan atau menyembah-Nya tapi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pandangan dualisme semacam ini sudah menjarah ke seluruh

pelosok dunia terutama di kalangan filsuf dan pemikir termasuk di

Indonesia. Dan itu nampak dari definisi Kamus Lengkap Psikologi karya

J.D Chaplin yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh

Kartini Kartono. Definisi kamus ini adalah bahwa dualisme merupakan

“posisi falsafi dengan eksponen pokoknya Plato. Dualisme menyatakan

bahwa terdapat dua substansi asasi yang berbeda dan terpisah di dunia

ini, yaitu jiwa dan zat (mind and matter).6 Definisi itu seolah masuk

begitu saja ke dalam ranah publik di Indonesia tanpa filter, seakan

tanpa sadar kita menerimanya dan menyutujuinya.

Definisi serupa juga disampaikan oleh Lorens Bagus yang

memahami dualisme sebagai “pandangan filosofis yang menegaskan

eksistensi dari dua bidang yang terpisah, tidak dapat direduksi, unik.

Contoh: Allah/alam semesta, ruh/materi, jiwa/badan, dan

sebagainya.”7

Salah satu tujuan dari kajian tentang dualisme pengetahuan Islam

di sini adalah mempertemukan dua pemikiran dari tradisi yang berbeda,

dengan membandingkan atau mempertemukan keduanya untuk

kemudian diperoleh suatu pemaknaan yang baru, terutama dalam

melakukan kajian Islam eksoteris dan esoteris.

Pengetahuan Islam Eksoteris dan Esoteris

Secara etimologis, kata “eksoterisme” berasal dari bahasa Yunani

kuno (έκ:ek dan τηρικος–terikos). Artinya sesuatu yang di luar, bentuk

eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir

kelompok. Sedangkan “esoteric” berasal dari bahasa Yunani Kuno

(εις:eis dan ηρικος-terikos). Artinya merujuk kepada sesuatu yang internal,

hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu. Lawan kata dari

eksoteris.8

6 J.D Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2005), 308.

7 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 671.

8 Lihat catatan kaki nomor 24 dan 28 dalam Adnin Arnis, “Gagasan Frithjof Schoun

Tentang Titik Temu Agama-Agama” dalam Islamia, Tahun I, No. 3, Sepetember-

November 2004, 14-15.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 335

3

Menurut Frithjof Schoun, “eksoteris” adalah aspek eksternal,

formal, hukum, dogmatis, ritual, etika dan moral pada sebuah agama.

Sedangkan “esoteris” adalah aspek metafisis dan dimensi internal

agama.9 Dalam penjelasan Schoun, eksoteris berada sepenuhnya di

dalam Maya, kosmos yang tercipta. Katagori menempatkan Tuhan

dipersepsikan sebagai Pencipta dan Pembuat Hukum bukan Tuhan

sebagai Esensi karena eksoterisme berada di dalam Maya, yang relatif

dalam hubungannya dengan Atma. Menurut Schuon, pandangan

eksoteris, bukan saja benar dan sah bahkan juga keharusan mutlak bagi

keselamatan (salvation) individu. Bagaimanapun, kebenaran eksoteris

adalah relatif.10 Inti dari eksoteris adalah ‘kepercayaan’ kepada

“huruf”,—sebuah dogma esklusifistik (formalistik)—dan kepatuhan

terhadap hukum ritual dan moral.11 Di sisi lain, dalam pandangan

esoterisme, manusia akan menemukan dirinya yang benar. Lebih lanjut

esoteris menolak ego manusia dan mengganti ego tersebut menjadi ego

yang diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan.12

Kolerasi dua konsep tersebut ibarat dunia bentuk (a world form)

dalam eksoteris namun ia bersumber pada Esensi yang tak berbentuk

(the Formless Essence) yaitu Esoteris. Dalam membangun dikotomi

makna tersebut Schoun menjustifikasinya melalui ajaran tasawuf yang

mengekspresikan keindahan pandangan metafisika yang terkandung

dalam makna wah}dat al-wujûd Ibn ‘Arabî dan sufi lainnya. Karena Islam

merupakan bagian dari Tuhan yang menjadi substansi nisbi.

Sudah dijelaskan di atas bahwa dalam realitasnya ada dua hal

yang selalu terpisah, antara Tuhan dengan alam, antara Pencipta dan

yang dicipta, ruh dan materi, jiwa dan badan, pengetahuan Islam murni

(pure Islamic science) dan pengetahuan Islam terapan (apllied Islamic science),

pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah, rasional dan spiritual, yang sakral

dan yang profan, teosentrisme dan antroposentirsme, pengalaman

batin (inward experience) dan perilaku eksternal (outward behaviour),

pengalaman objektif (objective experience) pengalaman subjektif (subjective

9 Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religions (Wheaton: Theosophical Publising

House, 1984), 15.

10 Frithjof Schuon, The Transcendent Unity, 15.

11 Frithjof Schuon, Spiritual Perspectives & Human Facts, Pen. P. N. Townsend

(Middlesex: Perennial Books Limited, 1987), 79-80

12 Arnis, “Gagasan Frithjof Schoun”, 16.

336 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

experience),13 insider dan outsider dan sebagainya. Keduanya terpisah secara

ontologis. Antara jiwa dan zat (mind and matter), seakan-akan antara

keduanya tidak dapat disatukan. Tetapi idealnya, keduanya harus

dipertemukan dengan membandingkan atau mempertemukan keduanya

untuk kemudian diperoleh suatu pemaknaan yang baru, terutama dalam

melakukan kajian Islam eksoteris dan esoteris.

Seorang sejarawan, Arnold Toynbee, mengatakan bahwa

modernitas telah dimulai menjelang akhir abad ke-15 M, ketika orang

Barat tidak lagi mengingat peran Tuhan dalam kehidupan dunia. Tentu

hal ini berdampak pada krisis spiritualitas, karena manusia modern

lebih mengedepankan aspek rasionalitas daripada aspek-aspek metafisis

dan eskatologis. Terkait dengan pembahasan tentang posisi relasional

antara pengetahaun Islam eksoteris dan esoteris ini perlu dilakukan

karena jika dikaitkan dengan problem keilmuan yang berkembang saat

ini, setidaknya terdapat tiga persoalan keilmuan paling krusial, antara

lain:

1. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan modern.1

2.

Kerangka epistemologis2 yang menjadi dasar tumbuh kembangnya

ilmu, yaitu rasionalitas melebihi wahyu, kritik lebih dari sikap adaptif

terhadap tradisi dan sejarah, progresivitas lebih dari sekedar

13 Frederick J. Streng, Understanding Religious Life (California: Wadswprth Publishing

Company, 1985), 1-2.

1 Menurut Armahedi, dampak pertama terkait potensi destruktif yang ditemukan sains

yang secara serta merta dimanfaatkan langsung sebagai senjata pemusnah massal oleh

kekuatan-kekuatan militer dunia. Dampak kedua adalah dampak tak langsung berupa

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup manusia oleh industry sebagai

penerapan teknologi untuk kepentingan ekonomi. Dampak ketiga adalah keretakan

sosial, keterbelahan personal, dan keter-asingan mental yang dibawa oleh pola hidup

urban yang mengikuti industralisasi ekonomi. Dampak keempat yang paling parah,

adalah penyalahgunaan obat-obat hasil industri kimia. Lihat Armahedi Mahzar,

Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islam: Revolusi Integralisme Islam (Bandung:

Mizan, 2004), 221-222.

2 Episteme merupakan keseluruhan ruang makna dan prapengandaian yang mendasari

kehidupan yang memungkinkan pengetahuan bisa terlahir. Maka episteme berisi hal-hal

yang bisa dipikirkan dan dipahami pada suatu masa. Michel Foucault lebih jauh

melihat, episteme merupakan ‘medan’ penelusuran epistomologi dari kelahiran

pengetahuan. Lihat Michel Foucault, The Order of Think: An Archeology of Human Science

(New York: Vintage Books, 1994), xxii.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 337

3

konservasi tradisi, dan universalisme yang melandasi tiga elemen

sebelumnya.3

3. Seiring dengan universalisme itu, elemen-elemen episteme tersebut

lalu menjadi kekuatan hegemonik, sehingga tidak tersedia lagi ruang

tafsir lain atas realitas.4

Persoalan bangunan keilmuan itulah, menurut banyak orang,

yang menyebabkan terjadinya krisis peradaban modern. Keprihatinan

mendalam para agamawan khususnya dan pemeluk agama pada

umumnya, terkait problem pengetahuan ini, adalah karena dominasi

rasionalitas itu telah jauh meninggalkan agama. Keyakinan adanya

Tuhan dan peran-Nya, sama sekali tidak disentuh, bahkan dinafikan

dalam proses pengetahuan. Persoalan seperti ini sebenarnya bukanlah

hal baru dalam tradisi agama-agama. Kontribusi seperti itu bisa jadi

memberikan jalan keluar atas kebutuhan epistemologi modern saat ini

atau paling tidak, menjadi model pengetahuan alternatif semacam

“second opinion”.

Dalam upaya menjelaskan tentang relasi antara pengetahuan

Islam eksoteris dan esoteris, ada teori dari Nasr tentang rim (lingkaran)

dan axis (poros). Ia menyatakan bahwa hakikat (realitas) dunia ini

terdiri dari dua aspek: al-z}âhir (lahir, outward) dan al-bât}in (batin, inward),

ini sesuai dengan sifat Tuhan; di dalam al-Qur’ân Ia menyebut diri-Nya

sebagai al-Z}âhir dan al-Bât}in. Dalam kerangka ini, bentuk lahiriah

benda-benda tidaklah ilusi belaka; mereka mempunyai hakikat pada

level mereka sendiri. Tetapi, secara langsung menyatakan adanya

gerakan ke arah pemisahan dan pengunduran dari principle yang berada

di pusat yang dapat diidentifikasi sebagai yang batin. Hidup pada

tataran lahir berarti sekedar menyukuri eksistensi, tetapi merasa puas

semata-mata dengan yang lahir berarti menghianati watak manusia itu

sendiri, karena tujuan eksistensi manusia adalah perjalanan dari outward

ke inward, dari pinggiran (periferi) lingkaran eksistensi ke pusat

transenden. Sehingga dengan cara tersebut, makhluk dapat kembali

kepada asal muasalnya.14

3 Lihat F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Problem Modernitas (Yogyakarta:

Penerbit Kanisius, 2003), 194.

4 Lihat buku penulis, Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka

Dasar Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003)

14 Nasr, Islam and Plight, 45-47.

338 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

Menurut Nasr, Tuhan telah membantu manusia untuk

melakukan perjalanan dari outward ke inward dengan menurunkan

wahyu; dimana wahyu pun dalam Islam mempunyai dimensi lahir dan

dimensi batin. Dimensi batin atau esoterik ini sebagian besarnya

berkaitan dengan sufisme.15 Dengan demikian, relasi antara eksoterisme

dan esoterisme adalah mempraktikkan esoterisme dengan berpijak pada

ajaran eksoterisme. Esoterisme tanpa eksoterisme ibarat menanam

pohon di awang-awang. Orang bisa melakukan perjalanan menuju

Tuhan hanya sebagai bagian dari kemanusiaan sakral (ummah) yang

telah dibentuk dan disucikan Tuhan melalui wahyu.16

Ajaran esoterisme pada garis besarnya meliputi dua ajaran dasar:

tentang kesatuan transenden wujud (wah}dah al-wujûd) dan manusia

universal atau manusia sempurna (al-insân al-kâmil). Segala kejadian

adalah ayat yang memuat nama-nama juga sifat-sifat Tuhan dan

memperoleh wujudnya dari wujud tunggal sebagai satu-satunya yang

ada. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang

berkedudukan sentral dan diciptakan dengan maksud supaya ia

menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dengan cara yang

menyeluruh dan sadar. Menjadi seorang wali dalam Islam adalah

dengan melaksanakan semua kemungkinan dari keadaan manusia

menjadi insan kamil, karena insan kamil adalah cermin yang

memancarkan semua nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Melalui Insan

Kamil Tuhan merenungi diri-Nya dan segala hal yang telah Ia jelmakan

ke dalam wujud.17

Relasi eksoteris dan esoteris ini juga bisa dijelaskan di dunia

filsafat Islam dan tasawuf, di mana keduanya membahas tentang

teodisi, antropologi, eskatologi dan alam. Teodosi menyangkut

kenyataan bahwa Allah itu Ada, Kekal, Maha Kuasa, Tunggal, Pencipta

langit dan bumi, Pengasih, Maha Tahu. Kehendak-Nya bersifat kreatif.

Walaupun Ia transenden, tetapi Ia tidak jauh dari manusia yang

15 Nasr, Islam and Plight, 48.

16 Seyyed Hosein Nasr, Islamic Life and Thought (London: George Allen Unwin, 1981),

193.

17 Seyyed Hosein Nasr, Tasawuf: Dulu dan Sekarang, terj. M Thoyibi (Jakarta: Pustaka

Firdaus, 1991), 18.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 339

3

bermohon kepadaNya.18 Antropologi menyangkut kenyataan bahwa

manusia diciptakan langsung oleh Allah. Adam dan Hawa telah

membangkang, tetapi dosanya tidak temurun kepada anak turun

mereka. Masing-masing jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya

sendiri; manusia telah diciptakan agar menyembah kepada Allah dan

mengabdi kepada-Nya.19 Maka seorang Muslim adalah yang hidup di

bawah ajaran Allah, dan masyarakat Islam adalah masyarakat yang

teosentris. Eskatologi menyangkut kenyataan bahwa manusia di atas

bumi ini adalah pengembara. Takdirnya di alam baka. Maut ada di

tangan Allah dan jika waktunya tiba tidak dapat ditawar.20 Raganya akan

hancur, tetapi suatu hari akan dihidupkan kembali dan ikut menikmati

kenikmatan surga atau menanggung azab neraka.

Filsafat Islam yang teoretis juga menggabungkan antara unsur

agama dan akal, di mana secara historis, filsafat Islam adalah hasil

pertemuan umat Islam dengan filsafat Yunani di Baghdad, yaitu pada

masa pemerintahan khalifah Makmun pada abad ke-9. Filsafat Yunani

yang diterima masyarakat Islam pada saat itu tidak saja yang dari Plato

dan Aristoteles, tetapi dari para penerusnya yang sudah

mengembangkan atau menafsirkannya. Di samping Platonisme dan

Aristotelianisme, terdapat juga Stoiksime, Pitogorisme dan Neo-

Platonisme dari Plotinus dan Proclus. Dengan demikian, filsafat Islam

itu berpangkal dari al-Qur’ân dan ajaran Islam, serta basis rasional dari

filsafat Yunani, bertujuan untuk menggapai kebijaksanaan yang biasa

disebut dengan hikmah.

Al-Fârâbî, Ibn Sînâ, Ibn Rushd yakin akan ketunggalan

pengetahuan yang dimahkotai dengan metafisika atau ilâhiyyât. Dalam

karyanya Ih}s}â’ al-‘Ulûm, al-Fârâbî mendaftar aneka ragam ilmu,

menguraikan masing-masing dan akhirnya menyebutkan filsafat sebagai

mahkotanya, karena filsafat dianggap dapat menjamin kepastian

pengetahuan seperti yang didapat melalui penalaran apodeistik. Dalam

18 Dalam H}adîth disebutkan bahwa Allah berfirman; Aku sebagaimana prasangka

hambaKu kepadaKu. Jika ia meningatKu dalam dirinya, Aku pun akan Mengingatnya

dalam diriKu. Jika ia mendekat kepadaKu satu jengkal, Aku akan mendekat

kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaKu satu hasta, maka Aku akan

mendekat padanya satu depa. Jika ia mendatangiKu dengan berjalan kaki, maka Aku

akan mendatanginya dengan berlari.

19 Dan Aku tidak Menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.

20 Dan jika ajal manusia datang, maka tidak bisa diundur dan tidak pula bisa ditunda.

340 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

karyanya al-Shifâ’, Ibn Sînâ merangkum seluruh ilmu pengetahuan

sebagai berikut: logika, fisika, matematika dan metafisika.

Dalam kawasan metafisika Ibn Sînâ memasukkan semua data

yang diwahyukan yang termuat dalam al-Qur’ân. Ia membuktikan

bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Ia

menguraikan masalah kejahatan dengan membedakan antara sebab-

sebab per se dan sebab-sebab per accident. Ia pun membicarakan masalah

kebangkitan daging yang peka itu. Di sini ia melakukan more philosophico

dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahun agama yang sesuai,

dengan menempatkan prinsip-prinsip keyakinan sebagai masalah.

Selanjutnya dengan penalaran falsafi ia menunjukkan totalitas

kebijaksanaan metafisik dengan filsuf. Ibn Sînâ berusaha menemukan

kembali perintah-perintah sosial positif al-Qur’ân; kekhalifahan,

struktur keluarga, pembenaran poligami, talak dan lain-lain.

Dengan demikian, filsafat Islam lahir memberikan fungsinya

dengan memunculkan kebijaksanaan. Ia mengandung unsur-unsur

keagamaan yang diambil dari al-Qur’ân. Bersungguh-sungguh berusaha

menggabungkan agama dan akal untuk memberikan status keilmuan

pada yang pertama. Ia menerapkan struktur filsafat Yunani pada

prinsip-prinsip agama dan dengan demikian juga memberikan gema

keagamaan pada filsafat Yunani, suatu hal yang tidak terdapat pada

guru-guru Yunani itu. Dengan demikian ia bisa mendapatkan

tanggapan dari pendapat-pendapat keagamaan atau setidak-tidaknya

dari mereka yang ingin menyelaraskan kepercayaan mereka dengan akal

dan ilmu pengetahuan. Inilah dasar keberhasilan metafisika Ibn Sînâ.

Akhirnya, filsafat Islam menunjukkan kegemarannya akan masalah

pengetahuan dan dasar-dasar psikologi serta ontologinya.

Dalam risalah-risalah al-Kindî, al-Fârâbî. dan Ibn Sînâ ditemukan

analisis yang mendalam mengenai beberapa kekuasaan makhluk dan

tingkat-tingkat yang harus dilalui untuk mencapai kesatuan dengan

sumber segala makhluk, termasuk tingkat penyucian moral. Dengan

demikian, Neo-Platonisme Yunani mendapatkan dirinya diperkuat oleh

penjelasan-penjelasan tertentu yang berasal dari al-Qur’ân. Dari filsafat

Islam itulah lahir kemudian tasawuf.21 Keduanya mengantarkan umat

21Mah}mûd H}amdî Zaqzûq, al-Dîn wa al-Falsafah wa al-Tanwîr (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif,

1996), 10.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 341

3

Islam untuk memahami keberadaan Tuhan, sehingga bisa menjadi

semakin dekat dengan Allah bukan sebaliknya.

‘Abd al-H}alîm Mah}mûd, dalam al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm,

memunculkan sebuah pertanyaan, apakah terdapat korelasi antara

filsafat dan tasawuf? Jika ada, bagaimana bentuk korelasinya?22 Dalam

beberapa literatur dinyatakan bahwa kata filsafat (al-falsafah) berasal dari

bahasa Yunani yang sudah mengalami Arabisasi, yaitu berasal dari kata

philo yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan.23 Lalu

apa yang disebut dengan kebijaksanaan?

Mah}mûd, dengan merujuk pada pemikiran Ibn Sînâ, juga

mengatakan bahwa kebijaksanaan (h}ikmah) adalah penyempurnaan jiwa

manusia dengan cara menganalisa segala perkara yang dihadapinya dan

meyakini segala bentuk kebenaran teoritik maupun praktis sesuai

dengan kemampuan dirinya sebagai manusia, sehingga dapat

memahami dengan baik bagaimana hidup bermasyarakat, berkeluarga,

mana yang baik dan mana yang buruk. Semua itu, menurut ‘Abd. al-

H}alîm Mah}mûd dapat dilakukan oleh manusia jika ia mengetahui

keberadaan Allah (al-ma‘rifah bi Allâh), karena dengan mengetahui

keberadaan Allah, manusia akan menjauhi perbuatan yang buruk untuk

melakukan perbuatan yang baik. Maka inti daripada filsafat Islam

adalah mengungkap kebaradaan Allah. Artinya, filsafat adalah sarana

untuk mencapai pengenalan diri dengan Allah.24 Maka al-Kindî, filsuf

Muslim pertama, telah memperkenalkan relasi antara filsafat dan

agama, antara akal dan wahyu, sebagai upaya untuk mempertegas

hubungan relasional antara eksoteris dan esoteris.

Sementara tasawuf atau sufisme dapat dideskripsikan sebagai

interiosasi dan intensifikasi dari keyakinan dan praktik Islam.25 Seorang

yang mendalami tasawuf adalah mereka yang memperhatikan dengan

sungguh-sungguh seruan Allah untuk menyadari kehadiran-Nya, baik

di dunia maupun di akhirat, di mana mereka lebih menekankan hal-hal

22 ‘Abd. al-H}alîm Mah}mûd, al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.),

163.

23 Muh}ammad Ibrâhîm al-Fayyûmî, Târîkh al-Falsafah al-Islâmîyah fî al-Mashriq (Kairo:

Dâr al-Thaqâfah, 1991), 139.

24 Mah}mûd, al-Tafkîr al-Falsafî, 163-169.

25 William C. Chittick, “Sufism” dalam Oxford Encyclopedia of Islamic Modern World, V,

207.

342 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

batiniah di atas lahiriah, kontemplasi di atas tindakan, perkembangan

spiritual di atas aturan hukum dan pembinaan jiwa di atas interaksi

sosial. Pada tingkat teologi misalnya tasawuf berbicara perihal

ampunan, keagungan dan keindahan Tuhan.26 Intinya adalah

mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat selalu merasakan bahwa

Allah selalu hadir bersama manusia. Keyakinan ini biasa digambarkan

dalam konsep yang biasa disebut dengan istilah ih}sân. Untuk

menumbuhkan konsep ih}sân pada diri setiap Muslim, Nabi

mengajarkannya melalui Hadithnya an ta’buda Allâh ka annaka tarâhu fa

in lam takun tarâhu fa innahu yarâka (beribadah kepada Allah seakan-akan

kita melihat-Nya, jika tidak mampu, dengan menumbuhkan keyakinan

bahwa Allah Melihat kita). Konsep ini dimunculkan berdasarkan pada

kayakinan bahwa sebab manusia melakukan keburukan adalah karena

kurang memiliki keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya.

Jadi tasawuf dalam Islam tidak lepas dari adanya dua unsur yang

saling melengkapi, yaitu unsur lahir (outward) dan unsur batin (inward).

Unsur lahir diwakili oleh sharî‘ah (eksoteris), sementara unsur batin

diwakili oleh h}aqîqah (esoteris). Sharî‘ah merupakan pintu masuk

menuju h}aqîqah, dan h}aqîqah merupakan tujuan yang dari pelaksanaan

sharî‘ah. Perbedaan antara sharî‘ah dan h}aqîqah dapat diibaratkan seperti

kulit dan isi atau lingkaran dan titik tengahnya. Rene Guenon, seorang

tokoh ternama dalam mistisisme Kristen yang kemudian masuk Islam

melalui pendekatan sufisme mengatakan bahwa antara sharî‘ah dan

h}aqîqah tidak dapat dipisahkan. Demikian pula dengan Abû ‘Alî al-

Daqqâq yang menggambarkan bahwa ayat iyyâka na‘bud sebagai ayat

yang berkonotasi sharî‘ah, sementara iyyâka nasta’în sebagai ayat yang

berkonotasi h}aqîqah.

Dengan demikian, kajian filsafat Islam dan tasawuf sama-sama

berupaya menggabungkan dualisme antara eksoteris dan esoteris, untuk

mengantarkan manusia memahami keberadaan Allah, sehingga mau

melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Upaya untuk

melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan itulah yang dapat

mengantarkan manusia kepada kesempurnaan jiwa. Hanya saja filsafat

Islam lebih bersifat teoretis, sementara tasawuf lebih bersifat praktis.

Artinya, antara filsafat Islam dan tasawuf sama-sama berupaya untuk

26 Chittick, “Sufism”, 207.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 343

3

mengantarkan manusia agar memahami keberadaan Allah, di mana

filsafat sebagai sarana teoretis yang dapat mengantarkan manusia

kepada keyakinan praktis. Keyakinan praktis inilah yang menjadi

wilayah tasawuf. Jadi tujuan belajar filsafat Islam adalah untuk

mencapai wilayah tasawuf.

Hubungan relasional terpenting antara pengetahuan eksoteris

dan esoteris adalah yang disumbangkan oleh al-Ghazâlî tentang

penggabungan antara dua jurusan yang berbeda; yang satu adalah arah

intelektual yang menghasilkan tasawuf, dan yang bisa disebut sebagai

arah metafisik atau gnostik, dan yang lain adalah arah populer yang

diterjemahkan ke dalam bentuk konkret sebagai lembaga-lembaga

persaudaraan keagamaan.27

Menurutnya, yang menjadi ciri bagi arah yang tersebut pertama

(wilayah intelektual) adalah keyakinan, bahwa mungkinlah orang

melewati dunia yang nyata ini, yang nampak belaka, untuk mencapai

dunia yang bisa dipahami dan kenyataan-kenyataan ruhani; dan ini

dengan melalui intuisi emosional, yaitu ma’rifat (gnosis). Di sini al-

Ghazâlî berbicara tentang hubungan antara Tuhan (khâliq) dan manusia

(makhlûq). Pada wilayah kedua (praktik keagamaan), mereka berbicara

tentang bentuk ketaatan dalam praktik ibadah, zikir. Dua hal ini

diupayakan untuk saling berpengaruh sehingga secara gnostik terjadi

relasi antara makrokosmos dengan mikrokosmos.28

Catatan Akhir

Jika di atas telah dijelaskan hubungan relasional antara eksoteris

dan esoteris, maka dapat dipahami bahwa semua ilmu memiliki sifat

dasar yang sama yaitu terdiri dari aspek luaran dan dalaman. Yang

luaran diwakili oleh penamaan, sedang yang dalaman hanya bisa

dimengerti melalui proses pemaknaan. Pendek kata, dua aspek itu

diwakili oleh dua kata, yaitu nama (aspek luaran) dan makna (aspek

dalaman).

Berangkat dari teoretisasi di atas, maka realitas-realitas samawi

atau langit adalah tak berwujud atau bersifat spiritual, dan bumi

memberinya bentuk-bentuk ragawi. Begitu pula analogi langit dalam

27 H.L. Beck & N.J.G. Kaptein, Teologi, Filsafat Islam dan Tasawuf (Jakarta: INIS, 1988),

64.

28 Beck & Kaptein, Teologi, Filsafat Islam, 64.

344 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

mikrokosmos manusia, “ruh” tidak bisa banyak berbuat apa-apa tanpa

bentuk atau raga yang berfungsi selaku wahana dan sarananya. Persis

seperti halnya Allah menciptakan alam semesta untuk

memanifestasikan berbagai kesempurnaan-Nya sendiri.

Paparan di atas mengantarkan pada pengertian bahwa seluruh

fenomena lahiriyah adalah refleksi dari noumena. Dengan demikian

segala macam bentuk dapat direduksi—dengan jalan tertentu—menjadi

satu yang termanifestasi melalui dua aspek yang diwakili oleh dua kata,

yaitu nama (aspek luaran) dan makna (aspek dalaman). Yang pertama

adalah segala sesuatu yang bersifat fenomena lahiriya (bentuk, form) dan

yang terakhir bersifat noumena (materi, matter).

Dalam formula yang lain, aspek penamaan (luaran) dan

pekmanaan (dalaman) juga bisa dijelaskan dengan meminjam istilah

signifier (penanda) dan signified (petanda) dari kombinasi Ferdinad de

Sausure dan Jacques Derida ketika meruntuhkan pandangan tradisional

tentang realitas teks—demikian juga bahasa. Dalam pandangan

tradisional, realitas teks dianggap mewakili atau menunjuk pada hal atau

benda dalam kenyataan langsung yang mengimplementsikan sebentuk

kebenaran objektif.

Pandangan tradisional tersebut berimplikasi; pertama, realitas

teks menjadi semacam wadah yang menampung “kenyataan” yang

bersifat continuum—dunia pengalaman yang pra-ilmiah dan pra-

reflektif—menjadi penggal-penggal dan dibingkai jeratan konsep dan

katagori yang kemudian diisolasi, dikenali dan pada gilirannya dikuasai.

Kedua, “kenyataan” yang di maksud menjadi kesatuan yang memiliki

kepenuhan, self-sufficient, lengkap dalam dirinya sendiri yang kemudian

menjadi absolut dan permanen.29

Pandangan tradisonal tentang realitas teks tersebut runtuh

semenjak munculnya gagasan Saussure dalam studi bahasa yang

menyatakan bahwa bahasa pada intinya terdiri dari beberapa tanda, di

mana tanda-tanda itu tidak langsung menunjuk pada kenyataan.

Kenyataan yang direpresentasikan oleh unsur penanda dari aspek

bahasa bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan konsep mengenainya

yang disebut unsur petanda. Unsur petanda itu sendiri bukanlah

29M. Shohibuddin, “Dekonstruksi: Pembebasan dari Kuasa Teks” dalam Hal of

Thought, No. 1, Januari-1999, 11.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 345

3

sesuatu yang diacu oleh tanda (referen), melainkan sebuah representasi

mental dari apa yang diacu.30

Dengan demikian melalui teori itu signifier (penanda) adalah

merupakan bentuk realitas, yang dalam kaitannya dengan alam semesta

(kosmos) selalu terbuka dan memanggil-manggil untuk dibaca,

sedangkan signified (petanda) adalah representasi mental (materi) yang

telah meninggalkan jejak ke dalam bentuk ragawi. Signifier (penanda)

adalah aspek penamaan (luaran) sebagai bentuk yang menghasilkan

sifat plural, sedangkan signified (petanda) adalah pemaknaan (dalaman)

yang mengantarkan pada mental atau materi.

Penamaan dan pemaknaan di sini berangkat dari analisa terhadap

ilmu-ilmu modern yang ditemukan oleh dunia Barat rata-rata hanya

terpaku pada penamaan saja (aspek luaran yang artifisial) dan tidak

memperhatikan aspek dalaman atau pemaknaan. Sosiologi agama

contohnya. Ilmu hanya melihat agama sebagai fenomena sosial belaka

dan melupakan bahwa agama memiliki makna-makna yang jauh lebih

penting dan substansial dari sekedar aspek luarannya. Agama adalah

sistem kepercayaan, sistem ritual, sistem persaudaraan, sistem

peradaban, sistem budaya dan seterusnya. Agama juga tentang Tuhan,

hukum, etika, metafisika, estetika dan seterusnya. Sosiologi agama

melupakan itu semua dan hanya terpaku pada apa yang terjadi dalam

masyarakat atas nama agama.

Sangat mungkin bahwa mentalitas manusia modern yang terkikis

dari norma-norma agama karena ilmu pengetahuan yang mereka

kembangkan memang mengarah kepada pengosongan agama dari

muatan dan nilainya yang luhur. Pada akhirnya, kajian-kajian semacam

ini menghilangkan makna agama yang sesungguhnya sebagai sistem

kepercayaan dan ketuhanan.

Daftar Pustaka

Arnis, Adnin. “Gagasan Frithjof Schoun Tentang Titik Temu Agama-

Agama” dalam Islamia, Tahun I, No. 3, Sepetember-November,

2004.

Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

2005.

30 Shohibuddin, “Dekonstruksi”, 11.

346 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan

Beck H.L. & Kaptein, N.J.G. Teologi, Ffilsafat Islam dan Tasawuf. Jakarta:

INIS, 1988.

Chaplin, J.D. Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Chittick, William C. “Sufism” dalam Oxford Encyclopedia of Islamic Modern

World, V.

Fayyûmî (al), Muh}ammad Ibrâhîm. Târîkh al-Falsafah al-Islâmîyah fî al-

Mashriq. Kairo: Dâr al-Thaqâfah, 1991.

Foucault, Michel. The Order of Think: An Archeology of Human Science.

New York: Vintage Books, 1994.

Hardiman, Budi F. Melampaui Positivisme dan Problem Modernitas.

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Kattsoff, Louis O. Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono.

Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Mah}mûd, ‘Abd. al-H}alîm. al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-

Ma‘ârif, t.th.

Mahzar, Armahedi. Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islam,

Revolusi Integralisme Islam. Bandung: Mizan, 2004.

Nasr, Seyyed Hosein. Islamic Life and Thought. London: George Allen

Unwin, 1981.

-----. Tasawuf: Dulu dan Sekarang. terj. M Thoyibi. Jakarta: Pustaka

Firdaus, 1991.

Schuon, Frithjof. Spiritual Perspectives & Human Facts, Pen. P. N.

Townsend. Middlesex: Perennial Books Limited, 1987.

-----. The Transcendent Unity of Religions. Wheaton: Theosophical

Publising House, 1984.

Shohibuddin, M. “Dekonstruksi; Pembebasan dari Kuasa Teks” dalam

Hal of Thought, No. 1, Januari-1999.

Streng, Frederick J. Understanding Religious Life. California: Wadswprth

Publishing Company, 1985.

Syari’ati, Ali. Hajj, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 2009.

-----. Man and Islam, terj. Amien Rais. Jakarta: Srigunting, 2001.

Zaqzûq, Mah}mûd H}amdî. al-Dîn wa al-Falsafah wa al-Tanwîr. Kairo: Dâr

al-Ma‘ârif, 1996.

Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 347

3

Anda mungkin juga menyukai

- Jurnal Teologi Budaya Arkhaik OkDokumen10 halamanJurnal Teologi Budaya Arkhaik OkGURU-SMANTASA ALI MUSTOFABelum ada peringkat

- Dari Pluralitas Eksoterik Menuju Kesatuan EsoterikDokumen13 halamanDari Pluralitas Eksoterik Menuju Kesatuan EsoterikEnal Sipil TeknikBelum ada peringkat

- Edunomika - Vol. 07, No. 02, 2023: Pendidikan Jiwa Islami Menurut Syed Muhammad Naquib Al-AttasDokumen16 halamanEdunomika - Vol. 07, No. 02, 2023: Pendidikan Jiwa Islami Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attaselqudsy61Belum ada peringkat

- Eksistensialisme Religius..., Hafizh Zaskuri, FIB UI, 2009: Universitas IndonesiaDokumen9 halamanEksistensialisme Religius..., Hafizh Zaskuri, FIB UI, 2009: Universitas IndonesiaMareza SahfitriBelum ada peringkat

- Pandangan Filsafat Tentang Hakekat Manusia FixDokumen12 halamanPandangan Filsafat Tentang Hakekat Manusia FixIka SetiawatiBelum ada peringkat

- 1 SMDokumen12 halaman1 SMArdi Tfb3Belum ada peringkat

- Sejarah Perkembangan FilsafatDokumen12 halamanSejarah Perkembangan FilsafatSugi artoBelum ada peringkat

- Filsafat 8Dokumen17 halamanFilsafat 8Novia ArmaitaBelum ada peringkat

- Implikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam DanDokumen28 halamanImplikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam DanYamie DanchoBelum ada peringkat

- Bab IiDokumen5 halamanBab Iirahmadinakemhay428Belum ada peringkat

- PembahasanDokumen12 halamanPembahasanEndah Sekar SafitriBelum ada peringkat

- Makna Dan Tujuan Hidup Dalam Filsafat IslamDokumen11 halamanMakna Dan Tujuan Hidup Dalam Filsafat IslamPonimanBelum ada peringkat

- Teori AgamaDokumen5 halamanTeori AgamaMerlin MuskittaBelum ada peringkat

- Dasar Dasar Filosofi Pemikiran Pendidikan Islam (Dwi Dan Ria)Dokumen16 halamanDasar Dasar Filosofi Pemikiran Pendidikan Islam (Dwi Dan Ria)dwi JuliantiBelum ada peringkat

- Tugas Makalah Filsafat Pendidikan - Fajar 3 PDFDokumen7 halamanTugas Makalah Filsafat Pendidikan - Fajar 3 PDFFajar Fahmi RomdoniBelum ada peringkat

- Manusia Sebagai Makhluk BudayaDokumen31 halamanManusia Sebagai Makhluk BudayaSalsabila FebrianiBelum ada peringkat

- SuhrawardiDokumen3 halamanSuhrawardiTitisBelum ada peringkat

- IDEALISME PendidikanDokumen6 halamanIDEALISME PendidikanAhmad FathoniBelum ada peringkat

- Pemikiran Tasawuf Hazrat Inayat KhanDokumen27 halamanPemikiran Tasawuf Hazrat Inayat KhanEnal Sipil Teknik100% (1)

- UAS FPI M.juliansyahDokumen15 halamanUAS FPI M.juliansyahIKAPMI dmpBelum ada peringkat

- Firdaus NPM 227321027 (Filsafat Ilmu)Dokumen4 halamanFirdaus NPM 227321027 (Filsafat Ilmu)Widya SasmitaBelum ada peringkat

- Filsafat UmumDokumen10 halamanFilsafat UmumAlga GalvaniBelum ada peringkat

- 04 Modul Filsafat Pendidikan Islam 55 82 1axDokumen25 halaman04 Modul Filsafat Pendidikan Islam 55 82 1axUlil TokBelum ada peringkat

- Uas Sos Agama Arif Fahmi 19058044Dokumen5 halamanUas Sos Agama Arif Fahmi 19058044mr.dayBelum ada peringkat

- RMK - Epistimologi Islam FixDokumen9 halamanRMK - Epistimologi Islam FixsalsaBelum ada peringkat

- MODUL2Dokumen68 halamanMODUL2Surya SutrianaBelum ada peringkat

- Pendekatan Antropologi Terhadap AgamaDokumen35 halamanPendekatan Antropologi Terhadap AgamaMuhamad NurFauzi Hajianto 232Belum ada peringkat

- Kel.3 Pandangan Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Tentang ManusiaDokumen15 halamanKel.3 Pandangan Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Tentang ManusiaKartika MeiBelum ada peringkat

- 354 680 1 PBDokumen13 halaman354 680 1 PBpramudita nadiahBelum ada peringkat

- Makalah 1 Iad-1Dokumen12 halamanMakalah 1 Iad-1Aprilia GanestiaBelum ada peringkat

- Tugas Makalah Integrasi Ilmu Dalam IslamDokumen15 halamanTugas Makalah Integrasi Ilmu Dalam IslamYs Yn75% (12)

- 41-Article Text-126-1-10-20220118Dokumen15 halaman41-Article Text-126-1-10-20220118Nur RabbiBelum ada peringkat

- A, B, C SeptiDokumen10 halamanA, B, C SeptiSeptiNad SenagraBelum ada peringkat

- Bahasan 12 Matkul Pengantar Studi IslamDokumen8 halamanBahasan 12 Matkul Pengantar Studi IslamBismillah Iso leBelum ada peringkat

- PDF Islam Dan Budaya JawaDokumen20 halamanPDF Islam Dan Budaya JawaragabintangidBelum ada peringkat

- Pendekatan Studi IslamDokumen6 halamanPendekatan Studi IslamtitinsuhartinBelum ada peringkat

- Kebudayaan Menurut Clifford GeertzDokumen8 halamanKebudayaan Menurut Clifford Geertzkristiananus nahakBelum ada peringkat

- Bab I-1Dokumen8 halamanBab I-1Islan MuzaBelum ada peringkat

- Filsafat Timur Pendahuluan & PembahasanDokumen6 halamanFilsafat Timur Pendahuluan & PembahasannjwamalikapBelum ada peringkat

- Titik Temu Antara PegetahuanDokumen16 halamanTitik Temu Antara PegetahuanMuhammadBelum ada peringkat

- Makalah FilsafaattttDokumen12 halamanMakalah FilsafaattttKHAIRABelum ada peringkat

- Mengapa Harus BefilsafatDokumen11 halamanMengapa Harus BefilsafatcharusydahBelum ada peringkat

- Problem Solving Pengaruh Pemikiran Tokoh Atheis Terhadap Sekularisasi SainsDokumen5 halamanProblem Solving Pengaruh Pemikiran Tokoh Atheis Terhadap Sekularisasi SainsZsaffa AuliaBelum ada peringkat

- Epistimologi Islam Ada Beberapa Prinsip DasarDokumen3 halamanEpistimologi Islam Ada Beberapa Prinsip DasarMauliansyah SyachzeroBelum ada peringkat

- Ringkasan FenomDokumen55 halamanRingkasan FenomnandokabanBelum ada peringkat

- Tugas Laporan Baca 2Dokumen14 halamanTugas Laporan Baca 2winndy geaBelum ada peringkat

- Rivieu Fil Nusantara 10 JurnalDokumen20 halamanRivieu Fil Nusantara 10 JurnalDudung StarBelum ada peringkat

- Resume Ilmu Kalam Soleh Subarjah 12519.0058Dokumen13 halamanResume Ilmu Kalam Soleh Subarjah 12519.0058Soleh SubarjahBelum ada peringkat

- Materi Kelompok II Aliran Dan Cabang FlsafatDokumen10 halamanMateri Kelompok II Aliran Dan Cabang FlsafatSafiraBelum ada peringkat

- Islam Dan Budaya JawaDokumen20 halamanIslam Dan Budaya JawaRicky Hanafi100% (3)

- Sesi 5Dokumen7 halamanSesi 5YUNI NELIA ASTUTIBelum ada peringkat

- Teori Epistemologi Islam - Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi KartanegaraDokumen8 halamanTeori Epistemologi Islam - Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi KartanegaraMuhammadSaefulAnwarBelum ada peringkat

- Artike Pengantar Study Islam K15Dokumen4 halamanArtike Pengantar Study Islam K15RomzaBelum ada peringkat

- Mengapa Filsafat Pendidikan MatematikaDokumen7 halamanMengapa Filsafat Pendidikan MatematikaNur Ismiyati IdrisBelum ada peringkat

- Ymakalah Filsaf-Wps OfficeDokumen5 halamanYmakalah Filsaf-Wps OfficeUut AmbarBelum ada peringkat

- 3 Kaidah Atau Keyakinan Agama Terhadap ManusiaDokumen21 halaman3 Kaidah Atau Keyakinan Agama Terhadap ManusiaindahBelum ada peringkat

- Klasifikasi AgamaDokumen9 halamanKlasifikasi Agamalalu ahmad faisalBelum ada peringkat

- Bab IDokumen14 halamanBab Inurasia jamilBelum ada peringkat

- Filsafat Islam Kelompok 2d HCTDokumen11 halamanFilsafat Islam Kelompok 2d HCTAnaa Maghfiratul JannahBelum ada peringkat

- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)

- LangkahDokumen1 halamanLangkahAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat

- Bab Ii Pembahasan A. Landasan Teori 1. Pengertian TeoriDokumen16 halamanBab Ii Pembahasan A. Landasan Teori 1. Pengertian TeoriAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Deny Marliana Laela (13) - Pgmi1g - Sospend PDFDokumen3 halamanDeny Marliana Laela (13) - Pgmi1g - Sospend PDFAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat

- KKM Kurikulum 2013 Kelas 1Dokumen8 halamanKKM Kurikulum 2013 Kelas 1Fahmi ZeinBelum ada peringkat

- 2010 201011paiDokumen81 halaman2010 201011pailaelaBelum ada peringkat

- Penilaian PengetahuanDokumen24 halamanPenilaian PengetahuanAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Basic Principles of Communication in LearningDokumen10 halamanBasic Principles of Communication in LearningAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- DIMENSI DAN ELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA SalinanDokumen5 halamanDIMENSI DAN ELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA SalinanAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Landasan Teknologi Pembelajaran MakalahDokumen34 halamanLandasan Teknologi Pembelajaran MakalahAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Model Pembelajaran Di Sekolah Dasar MakalahDokumen25 halamanModel Pembelajaran Di Sekolah Dasar MakalahAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian AgamaDokumen2 halamanKementerian AgamaAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Communication ComponentsDokumen8 halamanCommunication ComponentsAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik Dan Taktik PembelajaranDokumen13 halamanPendekatan, Strategi, Metode, Teknik Dan Taktik PembelajaranAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Teori Komunikasi Kel. 8Dokumen13 halamanTeori Komunikasi Kel. 8Alf NurrhmaBelum ada peringkat

- Prof Ida Implementasi KurikulumDokumen25 halamanProf Ida Implementasi KurikulumAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Pengertian EvaluasiDokumen2 halamanPengertian EvaluasiAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kawasan Teknologi Pembelajaran: Diajukan Untuk Memenuhi TugasDokumen18 halamanKawasan Teknologi Pembelajaran: Diajukan Untuk Memenuhi TugasAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Types and Forms of CommunicationDokumen9 halamanTypes and Forms of CommunicationAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- PBA Revisi Kel-3Dokumen163 halamanPBA Revisi Kel-3Alf NurrhmaBelum ada peringkat

- The Concept of Communication in EducationDokumen9 halamanThe Concept of Communication in EducationAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- A. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhla1Dokumen2 halamanA. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhla1Alf NurrhmaBelum ada peringkat

- Bab IDokumen14 halamanBab IAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungAlf NurrhmaBelum ada peringkat

- Daftar Hadir Kuliah Mahasiswa Program S-1 Pai A / Semester Ii Stai Diponegoro Tulungagung Tahun Akademik 2020 / 2021Dokumen6 halamanDaftar Hadir Kuliah Mahasiswa Program S-1 Pai A / Semester Ii Stai Diponegoro Tulungagung Tahun Akademik 2020 / 2021Alf NurrhmaBelum ada peringkat

- Islam Dan Minyak Goreng 1Dokumen31 halamanIslam Dan Minyak Goreng 1Alf NurrhmaBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Hasil Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Hasil Studi MahasiswaAnik AnikkBelum ada peringkat

- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat